Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Théâtre, Poésie & Chanson > Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce

Au programme des classes de 1re en 2020-2023

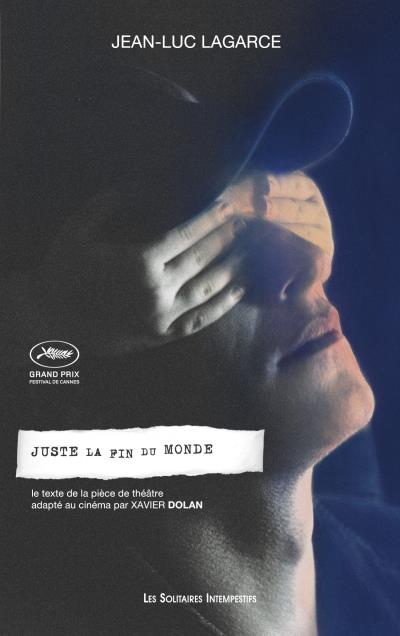

Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce

Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce

Les Solitaires intempestifs, 2007

samedi 25 juillet 2020, par

Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce (1957-1995) est avec L’Île des esclaves de Marivaux une des trois pièces inscrites au programme de 1re technologique en 2020-2023, en remplacement des 3 pièces précédentes, dont Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. C’est d’ailleurs aussi une des œuvres communes aux programmes de 1re générale, avec comme parcours : « crise personnelle, crise familiale. » Je ne pense pas choisir cette pièce parce qu’a priori c’est le genre de théâtre que je déteste, vide et verbeux. Mais je la lis pour être capable d’interroger dessus au bac. Rien ne m’intéresse dans le texte, quasiment rien ne m’émeut. J’ai pourtant visionné le film qu’en a tiré Xavier Dolan en 2016, parce que ça me remet en question qu’une œuvre que tout le monde cite dorénavant comme un chef-d’œuvre, en plus une œuvre d’un auteur altersexuel m’indiffère. Malheureusement, le film me séduit encore moins. Demi-échec à sa création, cette pièce connaîtra une réécriture parue juste avant la mort de l’auteur en 1995 : Le Pays lointain, et un succès posthume inespéré. Elle fut déjà inscrite au programme de l’agrégation en 2012 et au programme des sessions 2008 à 2010 de l’épreuve théâtre du baccalauréat. Jean-Luc Lagarce n’a pas connu un grand succès de son vivant avec son propre théâtre, mais il avait connu quand même une sorte de renommée pour ses mises en scène. Cette chronique de la mort annoncée de l’auteur aura deux réécritures : J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1994) et Le Pays lointain (1995), et connaît un grand succès posthume.

Préface et notice de Jean-Pierre Sarrazac

L’auteur de la préface en tient pour le chef-d’œuvre. Quelques extraits :

Un mouvement contrarié, ce pourrait être la définition minimale de cette pièce et, peut-être, de tout le théâtre de Lagarce. Dans sa mégalomanie, l’individu-roi, artiste de surcroît, s’apprête à annoncer la fin du monde – en fait, de soi-même au monde – puis finit par s’avouer en son for intérieur, sur le mode dépressif, qu’il ne s’agit après tout que de cela : « juste la fin du monde » (p. 8). Pour le préfacier, plusieurs des pièces de Lagarce « trouvent leur origine dans la parabole du Fils prodigue telle qu’on la trouve dans l’Évangile de Luc (XV, 23) » (p. 8). Ah bon ! On retient la référence, mais ça ne m’a pas sauté à l’esprit. Le préfacier voit dans cette pièce un archétype de l’opposition entre le nomade Louis (dont le nom rime avec Lui, je dirais aussi avec « oui ») et les sédentaires (tous les autres personnages). Et de citer le Juif errant et autres références théâtrales, comme Peer Gynt. Soit. Il évoque même Giacometti pour l’épilogue, avec son Homme qui marche. Soit ! L’écriture de Lagarce relèverait d’une poétique du « disjoint » : « Le continuum dramatique cède la place à un discontinuum, la syntaxe orthodoxe à la parataxe, qui caractérise une esthétique du disjoint » (p. 14). Bon. Et puis voilà le grand truc, je cite : « Du théâtre de Lagarce, on pourrait dire ce que Tchekhov disait de ses pièces : « Il ne s’y passe rien » » (p. 15). Je me disais aussi ! On serait dans un théâtre du geste, contre un théâtre de la parole, je cite : « le jeu de l’acteur est fait d’une certaine combinaison de paroles et de gestes. Qu’un certain théâtre académique a promu un type d’acteur dont seul compte le rapport au verbe, à la parole proférée. À l’opposé, de Diderot à Brecht, en passant par Lessing, s’est inventé, contre cette pseudo-tradition, un théâtre dont le geste – le gestus brechtien – est l’assise même ; la gestuelle venant dans ce cas relativiser, voire contredire le discours verbal » (p. 16). Bon. Le préfacier conclut à, je cite, un « mythe contemporain de la vie familiale » (p. 18). Passons plutôt à la pièce, enfin au texte d’icelle.

Juste la fin du monde

La pièce contient, excusez du peu, un « prologue », une première partie, un intermède, une seconde partie et un épilogue. Il y a cinq personnages, Louis, 34 ans, sa sœur Suzanne de 23 ans, qui se souvient à peine de lui, son frère Antoine, 32 ans, sa femme Catherine, même âge, et leur mère, 61 ans, qui n’a pas de nom. La didascalie initiale précise : « Cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d’une année entière ». Si j’avais à retenir des extraits en lecture expliquée, je choisirais en n°1 la scène 1 de la première partie. La voici en entier, mais il faudrait couper une vingtaine de lignes pour être dans les clous des instructions, quoi que dans ce cas-là, vu le tic d’écriture consistant à aller à la ligne pour isoler un mot ou deux, on peut isoler bien une quarantaine de lignes, je pense.

« SUZANNE. – C’est Catherine.

Elle est Catherine.

Catherine, c’est Louis.

Voilà Louis.

Catherine.

ANTOINE. – Suzanne, s’il te plaît, tu le laisses avancer, laisse-le avancer.

CATHERINE. – Elle est contente.

ANTOINE. – On dirait un épagneul.

LA MÈRE. – Ne me dis pas ça, ce que je viens d’entendre, c’est vrai, j’oubliais, ne me dites pas ça, ils ne se connaissent pas.

Louis, tu ne connais pas Catherine ? Tu ne dis pas ça, vous ne vous connaissez pas, jamais rencontrés, jamais ?

ANTOINE. – Comment veux-tu ? Tu sais très bien.

LOUIS. – Je suis très content.

CATHERINE. – Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi. Catherine.

SUZANNE. – Tu lui serres la main ?

LOUIS. – Louis.

Suzanne l’a dit, elle vient de le dire.

SUZANNE. – Tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main ? Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers.

Il ne change pas, je le voyais tout à fait ainsi,

tu ne changes pas,

il ne change pas, comme ça que je l’imagine, il ne change pas, Louis,

et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras, vous vous trouverez sans problème, elle est la même, vous allez vous trouver.

Ne lui serre pas la main, embrasse-la.

Catherine.

ANTOINE. – Suzanne, ils se voient pour la première fois !

LOUIS. – Je vous embrasse, elle a raison, pardon, je suis très heureux, vous permettez ?

SUZANNE. – Tu vois ce que je disais, il faut leur dire.

LA MÈRE. – En même temps, qui est-ce qui m’a mis une idée pareille en tête, dans la tête ? Je le savais. Mais je suis ainsi, jamais je n’aurais pu imaginer qu’ils ne se connaissent,

que vous ne vous connaissez pas,

que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils,

cela, je ne l’aurais pas imaginé,

cru pensable.

Vous vivez d’une drôle de manière.

CATHERINE. – Lorsque nous nous sommes mariés, il n’est pas venu et depuis, le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées.

ANTOINE. – Elle sait ça parfaitement.

LA MÈRE. – Oui, ne m’expliquez pas, c’est bête, je ne sais pas pourquoi je demandais cela,

je le sais aussi bien mais j’oubliais, j’avais oublié toutes ces autres années,

je ne me souvenais pas à ce point, c’est ce que je voulais dire.

SUZANNE. – Il est venu en taxi.

J’étais derrière la maison et j’entends une voiture,

j’ai pensé que tu avais acheté une voiture, on ne peut pas savoir, ce serait logique.

Je t’attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j’ai su que tu arrivais, je suis allée voir, c’était un taxi,

tu es venu en taxi depuis la gare, je l’avais dit, ce n’est pas bien, j’aurais pu aller te chercher,

j’ai une automobile personnelle,

aujourd’hui tu me téléphones et je serais immédiatement partie à ta rencontre,

tu n’avais qu’à prévenir et m’attendre dans un café.

J’avais dit que tu ferais ça,

je leur ai dit,

que tu prendrais un taxi,

mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire.

LA MÈRE. – Tu as fait un bon voyage ? Je ne t’ai pas demandé.

LOUIS. – Je vais bien.

Je n’ai pas de voiture, non.

Toi, comment est-ce que tu vas ?

ANTOINE. – Je vais bien.

Toi, comment est-ce que tu vas ?

LOUIS. – Je vais bien.

Il ne faut rien exagérer, ce n’est pas un grand voyage.

SUZANNE. – Tu vois, Catherine, ce que je disais,

c’est Louis,

il n’embrasse jamais personne,

toujours été comme ça.

Son propre frère, il ne l’embrasse pas.

ANTOINE. – Suzanne, fous-nous la paix !

SUZANNE. – Qu’est-ce que j’ai dit ?

Je ne t’ai rien dit, je ne lui dit rien à celui-là,

je te parle ?

Maman ! »

Les scènes triviales s’enchaînent, avec des propos du même tonneau, et souvent un « bon » soit isolé sur une ligne, soit en fin de phrase ; exemple dans ce 2e extrait de la scène 3, 1re partie :

« J’habite toujours ici avec elle.

Antoine et Catherine, avec les enfants

– je suis la marraine de Louis –

ont une petite maison, pavillon, j’allais rectifier,

je ne sais pas pourquoi tu dois aimer (ce que je pense)

tu dois aimer ces légères nuances, petite maison, bon,

comme bien d’autres, à quelques kilomètres de nous, par là, vers la piscine découverte omnisports,

tu prends le bus 9 et ensuite le bus 62 et ensuite tu dois marcher

encore un peu.

C’est bien, cela ne me plaît pas, je n’y vais jamais mais c’est bien.

Je ne sais pas pourquoi,

je parle,

et cela me donne presque envie de pleurer,

tout ça,

que Antoine habite près de la piscine.

Non, ce n’est pas bien,

c’est un quartier plutôt laid, ils reconstruisent mais cela ne peut pas s’arranger,

je n’aime pas du tout l’endroit où il habite, c’est loin,

je n’aime pas,

ils viennent toujours ici et nous n’allons jamais là-bas.

Ces cartes postales , tu aurais pu mieux les choisir, je ne sais pas, je les aurais collées au mur,

j’aurais pu les montrer aux autres filles !

Bon. Ce n’est rien.

J’habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir mais ce n’est guère possible,

je ne sais comment l’expliquer,

comment le dire,

alors je ne le dis pas. »

La pièce comprend plusieurs monologues de Louis, qui sont loin d’être délibératifs. Il semble réfléchir à voix haute, et bien sûr l’émotion est palpable. Ex : 1re partie, scène 5 :

« […] Je compris que cette absence d’amour dont je me plains

et qui toujours fut pour moi l’unique raison de mes lâchetés,

sans que jamais jusqu’alors je ne la voie,

que cette absence d’amour fit toujours plus souffrir les autres que moi.

Je me réveillai avec l’idée étrange et désespérée et indestructible encore

qu’on m’aimait déjà vivant comme on voudrait m’aimer mort

sans pouvoir et savoir jamais rien me dire ».

Autre monologue, scène 10, que je propose comme extrait :

« La Mort prochaine et moi,

nous faisons nos adieux,

nous nous promenons,

nous marchons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées et nous nous plaisons beaucoup.

Nous sommes élégants et désinvoltes,

nous sommes assez joliment mystérieux,

nous ne laissons rien deviner

et les réceptionnistes, la nuit, éprouvent du respect pour nous, nous pourrions les séduire.

Je ne faisais rien,

je faisais semblant,

j’éprouvais la nostalgie.

Je découvre des pays, je les aime littéraires, je lis des livres,

je revois quelques souvenirs,

je fais parfois de longs détours pour juste recommencer,

et d’autres jours,

sans que je sache ou comprenne,

il m’arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître.

Je ne crois en rien.

Mais lorsqu’un soir,

sur le quai de la gare

(c’est une image assez convenue),

dans une chambre d’hôtel,

celui-là « Hôtel d’Angleterre, Neuchâtel, Suisse » ou un autre, « Hôtel du Roi de Sicile », cela m’est bien égal,

ou dans le seconde salle à manger d’un restaurant plein de joyeux fêtards où je dînais seul dans l’indifférence et le bruit,

on vint doucement me tapoter l’épaule en me disant avec

un gentil sourire triste de gamin égaré :

« À quoi bon ? »

Ce « à quoi bon »

rabatteur de la Mort

– elle m’avait enfin retrouvé sans m’avoir cherché –, ce « à quoi bon » me ramena à la maison, m’y renvoya,

m’encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades

et m’ordonnant désormais de cesser de jouer.

Il est temps. »

Dans la scène 11 où Louis discute avec son frère Antoine, il y a comme l’esquisse dérisoire d’une action quand il raconte qu’il était arrivé très tôt le matin à la gare mais qu’il a poireauté avant de venir pour ne pas leur faire peur : « non, elles auraient pu avoir peur, / ou encore elles ne m’auraient pas ouvert / – j’imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre, j’imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine ». Cette sœur qui aurait pu tuer son frère, c’est peut-être une allusion à la pièce d’Albert Camus Le Malentendu, qui n’est pourtant pas citée par le préfacier comme exemple de pièce sur le thème du Fils prodigue.

La scène 3 de la 2e partie (juste avant l’épilogue) se termine par une suite de répliques typiques de la préciosité lagarcienne :

« Louis ?

LOUIS. – Oui ? (notez la rime Louis / oui !)

ANTOINE. – J’ai fini .

Je ne dirai plus rien.

Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire.

LOUIS. – Je ne les ai pas entendus. »

Allez savoir si « ceux-là, saisis par la peur » désigne les spectateurs.

Le poème final appelé « épilogue » peut constituer un autre extrait à étudier :

« LOUIS. – Après, ce que je fais,

je pars.

Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard,

une année tout au plus.

Une chose dont je me souviens et que je raconte encore

(après j’en aurai fini) :

c’est l’été, c’est pendant ces années où je suis absent,

c’est dans le Sud de la France.

Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne,

je décide de marcher le long de la voie ferrée.

Elle m’évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu’elle passe près de la maison où je vis.

La nuit, aucun train n’y circule, je n’y risque rien

et c’est ainsi que je me retrouverai.

À un moment, je suis à l’entrée d’un viaduc immense,

il domine la vallée que je devine sous la lune,

et je marche seul dans la nuit,

à égale distance du ciel et de la terre.

Ce que je pense

(et c’est cela que je voulais dire)

c’est que je devrais pousser un grand et beau cri,

un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée,

que c’est ce bonheur là que je devrais m’offrir,

hurler une bonne fois,

mais je ne le fais pas,

je ne l’ai pas fait.

Je me remets en route avec le seul bruit de mes pas sur le gravier.

Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. »

Le dossier

On apprend tout d’abord que la pièce a été abandonnée par l’auteur n’ayant eu aucun écho près son écriture en 1990 à Berlin dans le cadre d’une résidence. Elle ne fut publiée qu’en 1999 et créée par Joël Jouanneau au théâtre Vidy-Lausanne, spectacle repris au théâtre de la Colline en 2000. Le texte est republié en 2007 avec des modifications dues au fait que des fragments en étaient repris dans Le Pays lointain.

Des extraits du Journal de l’auteur sont proposés, comme le jour fatal du 23 juillet 1988, Paris, 23h35 : « La nouvelle du jour, de la semaine, du mois, de l’année, etc., comme il était « à craindre et à prévoir » (à craindre, vraiment ?).

Je suis séropositif

mais il est probable que vous le savez déjà.

Regarde (depuis ce matin) les choses autrement. Probable, je ne sais pas.

Être plus solitaire encore, si cela est envisageable.

Ne croire à rien, non plus, ne croire à rien.

Vivre comme j’imagine que vivent les loups et toutes ces sortes d’histoires.

Ou bien plutôt tricher, continuer de plus belle, à tricher.

Sourire, faire le bel esprit. Et taire la menace de la mort – parce que tout de même… – comme le dernier sujet d’un dandysme désinvolte. »

Le 1er mai 1990 : « Ai acheté une bonne machine à écrire et me suis jeté sur Quelques éclaircies. Ce n’est pas la machine qui fait le style, mais un bon outil… »

La suite du dossier nous apprend que Lagarce a mis en scène L’Île des esclaves de Marivaux l’année avant sa mort, en tournée et au théâtre de l’Athénée. Il meurt le 30 septembre 1995, hospitalisé à Cochin bien que deux jours avant il se fût rendu à Verdun pour rejoindre ses acteurs. On a des extraits de textes théoriques recueillis dans Du luxe et de l’impuissance : « Raconter le Monde, ma part infime et misérable du Monde, la part qui me revient, l’écrire et la mettre en scène, en construire à peine, une fois encore, l’éclair, la dureté, en dire avec lucidité l’évidence.

Montrer sur le théâtre la force exacte qui nous saisit parfois, cela, exactement cela, les hommes et les femmes tels qu’ils sont, la beauté et l’horreur de leurs échanges et la mélancolie aussitôt qui les prend lorsque cette beauté et cette horreur se perdent, s’enfuient et cherchent à se détruire elles-mêmes, effrayées de leurs propres démons.

Dire aux autres, s’avancer dans la lumière et redire aux autres, une fois encore, la grâce suspendue de la rencontre, l’arrêt entre deux êtres, l’instant exact de l’amour, la douceur infinie de l’apaisement, tenter de dire à voix basse la pureté parfaite de la Mort à l’œuvre, le refus de la peur, et le hurlement pourtant, soudain, de la haine, le cri, notre panique et notre détresse d’enfant, et se cacher la tête entre les mains, et la lassitude des corps après le désir, la fatigue après la souffrance et l’épuisement après la terreur. »

J’avoue que tout cela me laisse froid.

Le film de Xavier Dolan

Le dossier contient un texte de Xavier Dolan. Anne Dorval, son actrice fétiche, lui passe la pièce en 2010, car elle en a gardé un grand souvenir. Mais sa première réaction n’est pas enthousiaste, et prouve que le texte peut rebuter d’abord, avant de séduire. Puisse cela m’arriver ! « Je ramenai ce document imposant imprimé sur papier grand format. La lecture s’annonçait exigeante. Comme de fait, je n’eus pas le coup de foudre auquel Anne me destinait. Pour être honnête, je ressentis à l’inverse une sorte de désintérêt, et peut-être même d’aversion pour la langue. J’avais à l’égard de l’histoire et des personnages un blocage intellectuel qui m’empêchait d’aimer la pièce tant vantée par mon amie. J’étais sans doute trop pris par l’impatience d’un projet ou l’élaboration de ma prochaine coiffure pour ressentir la profondeur de cette première lecture diagonale. Je mis Juste la fin du monde de côté, et avec Anne, on n’en parla plus vraiment.

Après Mommy, quatre ans plus tard, je repensai au grand texte à la couverture bleue rangé dans la bibliothèque du salon, sur la tablette la plus haute. Il était si grand qu’il dépassait largement des autres livres et documents entre lesquels il était fourré, la tête haute, comme s’il savait qu’on ne pouvait indéfiniment l’oublier. Tôt cet été-là, je relus – ou lus, vraiment – Juste la fin du monde. Je sus vers la page 6 qu’il s’agirait de mon prochain film.

Mon premier en tant qu’homme. Je comprenais enfin les mots, les émotions, les silences, les hésitations, la nervosité, les imperfections troublantes des personnages de Jean-Luc Lagarce. À la décharge de la pièce, je ne pense pas avoir, à l’époque, essayé de la lire sérieusement. À ma décharge, je pense que, même en essayant, je n’aurais pas pu la comprendre. »

[…] « Tissée de maladresses, de répétitions, d’hésitations, de fautes de grammaire… Là où un auteur contemporain aurait d’office biffé le superfétatoire et la redite, Lagarce les gardait, les célébrait. Les personnages, nerveux et timorés, nageaient dans une mer de mots si agitée que chaque regard, chaque soupir glissés entre les lignes devenaient – ou deviendraient, plutôt – des moments d’accalmie où les acteurs suspendraient le temps.

Je voulais que les mots de Lagarce soient dits tels qu’il les avait écrits. Sans compromis. C’est dans cette langue que repose son patrimoine, et c’est à travers elle que son œuvre a trouvé sa postérité. L’édulcorer aurait été banaliser Lagarce. Que l’on « sente » ou non le théâtre dans un film m’importe peu. Que le théâtre nourrisse le cinéma… N’ont-ils pas besoin l’un de l’autre de toute façon ? » Xavier Dolan, 2 avril 2016.

Les acteurs sont des acteurs connus : Nathalie Baye joue « la mère », qui a un prénom dans le film, Martine, et d’ailleurs Louis l’appelle « Martine » et non « maman ». Vincent Cassel joue Antoine ; Gaspard Ulliel joue Louis ; Léa Seydoux, Suzanne ; Marion Cotillard, Catherine, et il y a d’autres acteurs pour les scènes remémorées.

La didascalie initiale de la pièce autorise sans doute une adaptation très libre, mais cela entre quand même dans le cadre du parcours : « crise personnelle, crise familiale. » Le film commence par cette phrase inscrite sur l’écran : « Quelque part, il y a quelque temps déjà ». Les dialogues reprennent très partiellement le texte de la pièce, mais de façon moins maniérée, dans un style naturaliste ponctué d’un grand nombre de jurons qui ne figurent pas dans la pièce. Il y a des scènes muettes superposées sur le dialogue, qui l’explicitent. On explore la maison pour éviter l’aspect huis-clos, ce qui nous vaut des phrases telles que « – Arrête de crier. – Vous montez ou merde ? ». La mère raconte des souvenirs, qui suscitent des images de l’enfance semblant émaner de la mémoire de Louis. Les monologues sont supprimés, mais l’usage du téléphone mobile permet de faire parler Louis à part de façon plus naturelle (on n’entend que ce qu’il répond à son interlocuteur qui lui demande s’il a dit ce qu’il avait à dire). Un dîner de famille ennuie Louis, et permet de déployer un dialogue grossier plein de « putain », « se branler », « chier », « enculer », qui jure avec le ton de la pièce. On se demande bien si Xavier Dolan a vu son film quand il prétend : « Je voulais que les mots de Lagarce soient dits tels qu’il les avait écrits. Sans compromis. C’est dans cette langue que repose son patrimoine, et c’est à travers elle que son œuvre a trouvé sa postérité. L’édulcorer aurait été banaliser Lagarce. » Louis fait semblant d’avoir envie de revoir l’« ancienne maison », surtout parce que ça crée un sujet de conversation qui remplace ce qu’il n’arrive pas à dire. Je n’ai pas réussi à comprendre la scène de réminiscence muette où des jeunes se droguent ou font l’amour.

Le personnage du frère aîné Antoine est rendu bien plus vulgaire et agressif que dans la pièce, une vraie tête à claque, un gros con macho, ce qui dénature le sens de la pièce (enfin c’est légitime, Dolan en tire son truc à lui, un film énervant tiré d’une pièce chiante) : Louis ne dit rien à cause de l’agressivité et du refus explicite de l’écouter de son frère. La gare devient l’aéroport, on ne sait pas trop pourquoi. Pour faire plus branché ? On fume beaucoup et on a le placement de produit de la marque de cigarettes. Les ralentis prétentieux et la musique dramatisante qui soulignent bien l’émotion, la crise de nerfs perpétuelle de tous les personnages, tout cela en rajoute dans le genre branchouille. Du coup je ne comprends plus l’idée du titre : rien dans le film ne permet de comprendre que Louis relativise son annonce qu’il ne parvient pas à faire : « Juste la fin du monde ». Le discours larmoyant de Xavier Dolan lors de la remise du prix reçu au Festival de Cannes confirme qu’il a voulu montrer que la violence verbale du grand frère cachait son désir d’être aimé. Malheureusement, je ne suis pas plus rentré dans le film que dans la pièce, et je dirais même que le ratage du film m’a fait trouver la pièce meilleure. On se demande, puisque Xavier Dolan semble s’être davantage identifié à Antoine qu’à Louis, pourquoi il n’a pas interprété le rôle, d’autant que dans la pièce, Antoine est le cadet de Louis, alors que Vincent Cassel est bien plus âgé. Il aurait été bien meilleur et je pense, aurait eu plus de chance de faire passer ce qu’il voyait en ce rôle. Et puis cela nous aurait au moins permis d’admirer Xavier Dolan acteur, un des hommes les plus beaux de la terre…

– Un article érudit sur cette adaptation : « Juste la fin du monde de Xavier Dolan : du cercle infini à la ligne droite » d’Anna Corral Fullà, nov. 2019.

– Sitographie pléthorique sur le site des Solitaires intempestifs.

© altersexualite.com 2020

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com