Accueil > Voyages > Afrique > Explorations dans l’Afrique australe & Dernier journal, de David (...)

La position du missionnaire : Livingstone. Pour lycéens et adultes.

Explorations dans l’Afrique australe & Dernier journal, de David Livingstone & Comment j’ai retrouvé Livingstone, de Henry Morton Stanley

Explorations dans l’Afrique australe & Dernier journal, de David Livingstone & Comment j’ai retrouvé Livingstone, de Henry Morton Stanley

Éditions Karthala, 1981, 340 p., épuisé ; Éditions Arléa, 1994, 265 p., épuisé ; Babel Actes Sud, 1872 (1999).

lundi 15 octobre 2018

Mon voyage en Afrique Australe a été l’occasion de m’intéresser au cas David Livingstone, avec la lecture de 3 livres. Les écrits du protagoniste sont plus difficiles à se procurer que celui de Stanley. Les éditions Arléa ont publié en 1994 Dernier journal de David Livingstone, livre composé par un certain Horace Waller, missionnaire émule de Livingstone, d’après les notes éparses du docteur rapportées par ses fidèles serviteurs Souzi et Chouma avec sa dépouille embaumée. Ces notes constituent la suite du journal de l’explorateur, après le document scellé rapporté par Stanley, même si les informations dont on dispose sont confuses. En fait le paratexte de cette édition est tellement étique, que je ne parviens pas à comprendre si ce volume inclut ce qu’a rapporté Stanley. Je pense que oui. Il existe un volume de Livingstone, rendant compte de son premier voyage en Afrique bien avant Stanley (1840-1856), traduit par la même traductrice en 1859. Le second voyage (1858-1864) a également donné lieu à une publication, reprise dans le même volume. Nous verrons cela dans un 2e temps, puis nous terminerons par Stanley.

Dernier journal de David Livingstone

Ce livre couvre la période 1866-1873, et semble donc regrouper les notes remises à Stanley par Livingstone, et les notes éparses retrouvées à sa mort et rapportées à Londres avec son cadavre par ses fidèles serviteurs. L’édition d’Arléa omet de préciser certains détails, comme le nom de la traductrice, Henriette Loreau, information que j’ai trouvée sur Gallica, ainsi que l’origine des gravures, dont certaines proviennent en fait de l’édition anglaise, d’autres non. Les éditions utilisées dans cet article ont de plus été « abrégées par J. Belin-de Launay », et l’on trouvera sur les sites de ventes d’occasions et sur Google books les éditions non-abrégées. Arléa donne juste une présentation de Christel Mouchard, laquelle présentation n’est pas datée, et on n’a droit à aucune information sur cette préfacière ! Cela dit, cette préface est instructive. Ayant constaté que ce texte important avec cette traduction tombée dans le domaine public ainsi que les premiers textes publiés par Livingstone, ne se trouvent guère cités sur Internet, j’ai décidé de combler cette lacune. Après cela nous verrons des extraits de Comment j’ai retrouvé Livingstone, de Henry Morton Stanley.

Selon Christel Mouchard, David Livingstone était un enfant pauvre qui consacra tout son temps à ses études. Lors de sa dernière expédition, il était comme ivre, car il s’obstinait à prouver que la source du Nil n’était pas là où Speke et Grant l’avaient localisée en 1862 ; il était vexé de s’être fait brûler la politesse. Contre ses convictions, il s’était mêlé à une caravane d’Arabes qui profitaient de sa notoriété pour se livrer plus ou moins derrière lui à leur trafic d’esclaves ! Horace Waller a déchiffré et expurgé les notes de Livingstone, de façon à ne pas écorner la légende du grand homme. La préface ne nous donne aucune information sur ce qui aurait pu se produire en plus d’un siècle, à propos des manuscrits déchiffrés par Waller. Ont-ils été conservés ? Y en a-t-il eu une édition critique ? J’ai trouvé la réponse sur l’article de Wikipédia en anglais : ce travail est tout récent, et on le trouve sur ce site consacré à Livingstone. Bien qu’il soit selon elle piètre écrivain, Christel Mouchard estime que les notes de Livingstone rachètent ce que Stanley a fait sans le vouloir de l’explorateur, une sorte d’agent du colonialisme, alors que ses observations témoignent d’une empathie avec les indigènes fort différente des notations sèches du journaliste. C’est ce qui reste à démontrer (cf. ci-dessous). Le texte d’Arléa conserve presque telle quelle la traduction de 1875, et vu les variantes relevées dans d’autres éditions, qui ne sont pas de nouvelles traductions mais des réécritures de l’ancienne d’après ce que j’ai cru comprendre, Arléa me semble avoir raison, en l’attente d’une traduction de l’édition critique des manuscrits originaux, qui ne saurait tarder, car il est incroyable que des écrits d’un tel intérêt soient devenus si rares en traduction française ! D’autre part, un coup d’œil sur l’édition anglaise disponible sur Google Livres révèle qu’il ne s’agit dans ce livre Arléa que d’extraits (la fameuse édition abrégée par J. Belin-de Launay), sans que cela soit signalé ! À partir de la p. 141, des résumés en italiques de Waller abrègent le journal. Si les écrits de ce grand homme sont si rares actuellement, serait-ce dû au fait que l’esclavage qu’il constate et dénonce se trouve être un esclavage d’Arabes perpétré sur des noirs ? Il est de bon ton à l’heure actuelle de ressasser ce bon vieil esclavage du commerce triangulaire tout en allant applaudir les exploits d’un club de football sponsorisé par un pays arabe esclavagiste ; les récriminations de Livingstone sont donc sans doute rasoir. À moins que ce soit son évocation du cannibalisme qui gêne ? Quoi qu’il en soit, le grand homme est toujours admiré en Afrique, et les chutes Victoria côté Zimbabwe sont agrémentées d’une monumentale statue de Livingstone due au sculpteur William Reid Dick, tandis qu’une autre statue se trouve côté Zambie !

Mais assez bavardé : lisons Livingstone !

Sur l’esclavage

« Visité aujourd’hui le marché aux esclaves. Trois cents individus, à peu près, étaient en vente : le plus grand nombre venant du Chiré et du Nyassa. Excepté les enfants, tous semblaient honteux de leur position : les dents sont regardées, la draperie relevée pour examiner les jambes ; puis on jette un bâton, pour qu’en le rapportant l’esclave montre ses allures. Il en est qu’on traîne au milieu de la foule, en criant sans cesse le prix qu’on désire. La plupart des acheteurs sont des Persans et des Arabes » (p. 24).

« Passé aujourd’hui près d’une femme attachée par le cou à un arbre ; elle était morte. Les gens du pays racontent qu’elle ne pouvait pas suivre la bande, et que le marchand ne voulait pas qu’elle devînt la propriété de celui qui la trouverait, au cas où le repos viendrait à rétablir ses forces. Une autre avait été poignardée, ou tuée d’une balle. La réponse est toujours la même : furieux de la perte de son argent, le maître soulage sa colère en tuant l’esclave qui ne peut plus marcher » (p. 47).

« Un des nôtres, s’écartant du chemin, a trouvé une quantité d’esclaves, la fourche au cou et abandonnés par l’acheteur, faute de nourriture. Ils n’avaient plus la force de parler. Quelques-uns étaient très jeunes. La plupart des indigènes sont fort troublés quand je leur dis que les esclaves qu’on trouve morts sur les chemins ont été tués par ceux qui les ont vendus. Les chefs se renvoient mutuellement la faute, mais le fait est là ; bientôt ils n’auront plus personne à vendre, leur pays se transformera en une jungle et ceux des leurs qui ne seront pas morts cultiveront les champs des Arabes ; je ne cesse de le leur dire » (p. 51).

Voici une gravure de l’édition anglaise, qui ne se trouve pas dans l’édition Arléa, mais qui montre bien la façon dont les esclaves étaient traités. C’est une des illustrations les plus utilisées ; l’auteur en est inconnu bien qu’elle soit signée, et elle figure par exemple dans l’article esclavage de Wikipédia.

« Vu une autre femme liée à un arbre où elle était morte. Affreuse chose à voir, quel que soit le motif du crime. Il y a sur le chemin tant de fourches à esclaves, gisant çà et là, que je soupçonne les habitants de libérer les captifs et de les recueillir pour les revendre » (p. 54).

Cannibalisme

« On dit que le frère de Moïnékouss, un nommé Kânndara, a tué trois femmes et un enfant, plus un homme d’un autre pays, sans autre but que de les manger. Moïnékouss a également servi de pâture. Son crâne est, dit-on, conservé dans un pot resté dans la demeure du défunt. On dit encore que les affaires publiques sont communiquées gravement à ce crâne, comme si la pensée y résidait encore. Dans le Métammba, contrée riveraine du Loualaba, les querelles de ménage ont souvent pour conclusion le meurtre de la femme par le mari, qui mange le cœur de la défunte, mêlé à une fricassée de viande de chèvre ; mais ceci a un caractère magique. Ailleurs les doigts sont pris comme talismans ; dans le Bammbarré seulement, un goût dépravé est la cause du cannibalisme » (p. 156).

« Moïnemmbeg, le plus intelligent des fils de Moïnékouss, m’a dit qu’à quelques lieues d’ici, hier, on avait tué un homme et qu’on l’avait mangé ; la faim est le motif assigné à cet acte de cannibalisme. À propos de nourriture, Moïnemmbeg a ajouté que les Manyémas font tremper leur viande dans l’eau pendant deux jours afin de lui donner du fumet. Leur goût pour la viande rassise est la seule raison que je connaisse de leur anthropophagie » (p. 169).

« Hier, des gens sont venus en foule pour manger un homme accusé de meurtre. L’homme n’étant pas là, ils furent très déçus d’apprendre qu’il ne leur serait pas offert de victime. Décidément, ils sont cannibales » (p. 173).

« Les gens d’ici ne mangent que les hommes tués à la guerre ; il semblerait que c’est par vengeance, car le chef me disait l’autre jour : « Cette viande est mauvaise, elle me fait rêver du mort à qui elle appartenait. » Tous s’accordent à dire que la chair humaine est légèrement salée et n’exige que peu d’assaisonnement. Cannibales ! Et cependant quelle belle race ! » (p. 180).

« Mouanammpounda m’a conduit assez loin ; arrivé à un endroit où l’herbe était foulée, il m’a dit : « Nous avons tué ici un homme de Moézia et nous l’avons mangé. » Les gens de Dagâmmbé, qui venaient alors de Mamaloulou, ont vu la chair de cet homme coupée en morceaux pour être cuite avec des bananes. Les naturels n’aiment pas que les étrangers voient leurs festins. Ils semblent manger leurs ennemis pour se donner du courage, ou simplement par vengeance. Chose à noter : ce n’est pas le besoin qui a fait naître cette coutume ; la viande ne manque pas ; il y a dans tous les villages des chèvres, des moutons, des chiens, des volailles et des cochons en abondance. La forêt est pleine d’éléphants, de buffles, de zèbres, d’antilopes, et les cours d’eau fournissent maintes variétés de poisson. […] Je ne vois donc chez les Manyémas, d’autre motif à l’anthropophagie qu’un appétit dépravé qui leur fait rechercher passionnément une viande de haut fumet. On dit qu’ils enterrent des corps dans les bois, et que, deux jours après, ils viennent reprendre cette viande qui, grâce au climat, est rassise à point » (p. 189).

Remarques ethnologiques ; tatouages, modifications corporelles, particularités physiques.

Remarques à ajouter à notre article sur Piercing, sur les traces d’une infamie médiévale, de Denis Bruna.

« Beaucoup de Makoas ont la figure tatouée de lignes doubles et saillantes d’un demi-pouce de longueur. Quand l’incision est faite, on y introduit du charbon et les chairs sont pressées de manière à obtenir une cicatrice en relief ; cela donne au visage quelque chose de hideux et cet air rébarbatif que nous ont transmis les portraits de nos anciens rois » (p. 38). Voici une photo d’un buste d’Herbert Ward « Indigène Aruimi : souvenir de voyage de l’expédition Stanley » (1911, Musée d’Orsay), que j’ai vue à l’exposition de 2019 « Le Modèle noir ». J’ai prélevé cette belle photo sur le blog de Julien Rappaport.

« C’est une belle femme, grande et bien faite, jolie jambe, joli pied, et tatouée à profusion ; les lèvres elles-mêmes ont leur dessin finement élaboré, ainsi que la partie postérieure du corps – nulle pudeur dans ce pays » (p. 39). Parmi mes photos vous verrez un groupe de personnes se lavant dans la rivière frontière entre Angola et Namibie, qui pourrait illustrer ce propos.

« Le tatouage que portent les indigènes sur le front et sur le corps n’est fait que dans un but de parure, « afin de se rendre plus beau pour la danse ». Toutefois ces ornements semblent avoir quelque chose d’héraldique car, en les voyant, les gens du pays disent sans hésitation à quelle tribu ou portion de tribu appartient celui qui en est décoré. Les Matamboués et les Haut-Makônndés ont pour tatouage des signes qui rappellent complètement les dessins de l’ancienne Égypte ; par exemple, des lignes ondulées, telles qu’en faisaient les anciens pour représenter l’eau. Des arbres, des jardins enfermés dans des carrés semblent avoir été imaginés autrefois pour les riverains de la Rovouma, qui les portent encore. Le fils prend la marque du père ; et c’est ainsi que les vieux symboles se sont perpétués, bien que leur signification paraisse ne plus être comprise. Les Makoas portent le croissant, ou la lune presque pleine ; mais, comme pour les autres, ce n’est qu’une parure. Ces dessins, bleus ou noirs, se détachent vivement sur les peaux de nuance claire, que l’on voit ici en grand nombre. Chez les Makônndés et les Mehambonés, les incisives sont limées en pointe. Les Matchinngas, tribu aïahoue, laissent un crochet des deux côtés de la dent, et s’arrachent l’une des incisives médianes en haut et en bas » (p. 46).

« J’ai demandé à Tchirikaloma comment les albinos sont traités dans le pays ; il m’a répondu qu’on les laissait vivre mais qu’ils n’arrivaient jamais à l’âge d’homme » (p. 50).

« Les Mânnganyas ont les cheveux très épais et la mâchoire peu saillante, souvent même pas du tout. C’est une race aborigène. Le corps et les membres sont bien faits, les visages souvent fort agréables : je parle des hommes ; les femmes sont à la fois massives et très laides, mais extrêmement laborieuses. Elles travaillent dans les champs depuis le lever du soleil jusqu’à onze heures, et depuis trois heures jusqu’à la nuit ; ou bien elles pilent le grain pour le réduire en farine » (p. 67). Ça je ne l’ai pas vu précisément lors de mon voyage, mais je puis témoigner, photo à l’appui, que ce sont souvent les femmes qui portent de lourdes charges sur leur tête.

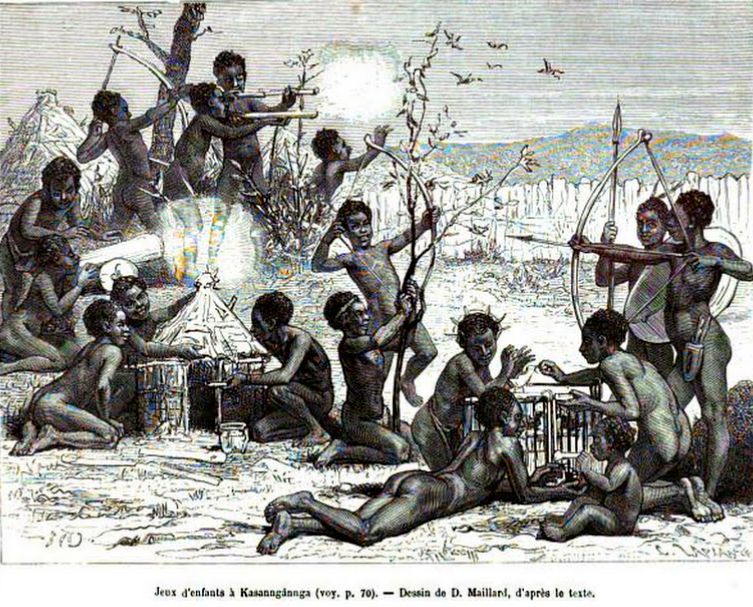

« De même qu’au bord de la Rovouma, le tatouage sert ici d’ornement, et presque toutes les femmes ont recours à cette parure. C’est une sorte de blason qui a beaucoup de rapport avec les tartans des montagnards d’Ecosse » (p. 70).

« Les jeunes gens des deux sexes portent les cheveux longs. Une masse de petites mèches frisées, tombant sur les épaules, les fait ressembler aux habitants de l’ancienne Égypte. Souvent la frisure ne pend que d’un côté ; chez quelques-uns, les cheveux sont tressés de manière à former un bonnet. Peu de femmes se décorent du pélélé ; mais il en est, parmi les jeunes, qui ont les deux bras couverts de lignes en relief, se croisant en losange, et dont l’acquisition a dû leur coûter de longues douleurs » (p. 77).

« Beaucoup ont le lobe de l’oreille fendu largement ; tous portent la marque distinctive de la tribu à laquelle ils appartiennent. Les femmes, plus que les hommes, s’accordent le luxe douloureux du tatouage et s’évident le tranchant des incisives médianes. Un grand nombre d’indigènes ont l’angle facial tout à fait grec. Les traits et les membres délicats sont communs ; en général, les mains et les pieds sont petits, et les talons projetés en arrière ne sont pas moins rares ici qu’en Europe » (p. 83).

« Les sujets de Nsama sont généralement de petite taille, et, pour la plupart, ils ont les traits bien dessinés, – rien du nègre de la côte occidentale. Beaucoup d’entre eux sont réellement beaux, mais ils se liment les dents en pointe et se défigurent la bouche. En somme, ils ne diffèrent des Européens que par la couleur. Hommes et femmes ont communément la tête bien faite, et la manière dont ils se coiffent leur avantage le front : leurs cheveux sont rasés jusqu’au sommet de la tête, l’espace dénudé va en se rétrécissant à mesure qu’il s’élève ; à l’arrière, leur chevelure est réunie en une dizaine de rouleaux » (p. 111 ; pour voir ce que cela donne, cf. mon article Éthiopie : au pays des hommes aux dents pointues).

« Beaucoup d’habitants de cette localité – hommes et femmes – ont des goitres. Je n’en vois pas la cause : le pays n’est qu’à mille et quelques mètres au-dessus du niveau de la mer » (p. 117).

« Beaucoup d’habitants ont les oreilles et les mains coupées ; le chef actuel s’est souvent rendu coupable de cette barbarie. L’un de ces mutilés est justement devant nous ; il essaye d’exciter notre compassion par une sorte de gazouillement qu’il produit en se frappant les joues avec ses moignons. […] L’exécuteur des hautes œuvres qui, également, était à la cour, s’approcha de moi. Il portait sur le bras un large sabre du pays, et, suspendu au cou, un singulier instrument, sorte de ciseaux dont il fait usage pour couper les oreilles. Je lui dis que c’était là une vilaine besogne ; il se mit à sourire, et beaucoup de ceux qui nous entouraient firent de même, qui n’étaient pas certains d’avoir leurs oreilles l’instant d’après : un grand nombre de gens d’une haute position montraient ce qu’ils avaient à craindre » (pp. 124-5).

« Et pourtant ces gens ne sont pas laids comme ceux de l’ouest. Beaucoup d’entre eux ont la tête aussi bien faite qu’on peut le voir à Londres. Si les Européens étaient nus, ils feraient triste figure à côté de ces corps bien découplés, aux membres élégants » (p. 171).

Divers

« Le plaisir purement physique du voyage est d’ailleurs très grand par lui-même. Une marche alerte sur des terrains de quelque six cents mètres d’altitude assouplit les muscles et les trempe ; un sang renouvelé circule dans les veines ; l’esprit est lucide, l’intelligence active, la vue nette, le pas ferme et la fatigue du jour rend très doux le repos du soir. On a l’aiguillon des chances lointaines de péril. Obligé de compter sur soi-même, on prend confiance dans ses propres ressources ; le sang-froid, la présence d’esprit augmentent. Tout est fortifié ; le corps reprend ses proportions ; il n’y a plus de graisse et pas de dyspepsie. À cet égard, l’Afrique est un pays merveilleux : l’indigestion n’y menace que l’homme avide d’os à moelle et de pied d’éléphant » (p. 28).

« Il prit la calebasse et, tandis qu’il buvait, la jeune femme opéra sur lui le pata nimmeba : elle lui appliqua les mains autour de la taille, qu’elle pressa, et les ramena peu à peu sur le ventre. À chacune des libations, qui furent prolongées, elle exécutait la même manœuvre « pour répartir équitablement le liquide dans l’estomac » (p. 67).

« Ici, les femmes paraissent fort peu disciplinées ; le frère de Kavimeba s’est disputé avec la sienne, et chaque bordée d’injures se terminait des deux côtés par un appel au poison d’épreuve : « Apportez le mouavé ! apportez le mouavé ! » (p. 92).

« Une faim perpétuelle nous tourmente. Rien d’étonnant si les affaires d’estomac occupent tant de place dans ce journal ; ce n’est pas le simple désir de faire un bon repas, mais la faim avec ses morsures et ses défaillances » (p. 97).

« On voit des buffles en très grand nombre ; le ratel couvre leur bouse avec de la terre pour s’assurer des scarabées qu’elle renferme, empêchant de la sorte ces nettoyeurs d’en faire des boules, ainsi qu’ils en ont l’habitude » (p. 115).

« Le mbouidé ou zibou attaque l’homme au tendon d’Achille ; c’est très probablement le ratel ; et c’est lui, sans doute, qui a fourni les peaux du tabernacle. Son urine met les abeilles en fuite, et il peut manger leur miel en toute sécurité. Les lions et d’autres animaux redoutent son attaque au talon » (p. 168).

« J’ai trouvé Mohammed en train de creuser un puits pour éviter à ses esclaves d’être prises par les crocodiles en allant chercher de l’eau à la rivière ; trois d’entre elles ont péri de cette façon depuis quelques jours » (p. 132).

« Ces gens-là n’ont aucune réserve ; ils poussent la porte de ma hutte avec un bâton et se plantent devant moi comme devant une bête curieuse. Je ne demande pas mieux que de satisfaire l’envie qu’ils ont de me voir, mais devenir la proie des regards insatiables de laideur aussi bien que de beauté est chose fatigante. Je supporte les femmes mais les vilains mâles sont peu intéressants ; être suivi par la foule, quand je suis dehors, c’est tout ce que je peux souffrir » (p. 148).

« Tous les perroquets saisissent leur nourriture de la « main » gauche ; le lion frappe du « bras » gauche ; tous les animaux sont gauchers, sauf l’homme » (p. 167).

« Trois femmes, le pilon à la main, entourent un grand mortier de bois, où elles ont mis de quatre à cinq litres de riz brut. Les trois pilons se meuvent en mesure, et alternativement. Chacune d’elles se rejette en arrière pour relever la lourde masse et la replonge de toutes ses forces dans le mortier, allégeant ce rude labeur par quelque refrain sauvage ; mais on entend, à l’effort de sa voix, qu’elle est hors d’haleine. Lorsque l’écorce est à peu près détachée, le grain est vanné dans de larges corbeilles, puis il est remis dans le mortier et pilé de nouveau. Un demi-tour, brusquement imprimé au vase, écarte les grains non décortiqués ; ces derniers s’enlèvent, et il ne reste que la portion parfaitement nette. Rude besogne qu’elles font pour leurs époux, et qu’elles font bien » (p. 208).

Le 29 octobre 1871, c’est enfin la rencontre avec Stanley (p. 194). Livingstone est content, mais prend la nouvelle avec un flegme tout britannique. À partir de là, les notes du journal sont brèves, comme si Livingstone avait voulu laisser à Stanley l’exclusivité des informations sur cette exploration que son journal finançait. Le 14 mars 1872 : « Départ de M. Stanley. Je confie à ses soins mon journal, scellé de cinq cachets, qui ont reçu l’empreinte d’une monnaie d’or américaine, et celle d’une tablette de couleur, aux armes d’Angleterre » (p. 200). À partir du 23 avril, Livingstone n’écrit plus que les dates, et le texte est de la main de M. Waller, d’après le récit de Souzi et Chouma. Livingstone meurt dans la nuit du 1er mai, et ses dernières paroles sont triviales : « C’est bien ; maintenant, vous pouvez vous en aller » (p. 237).

« L’excessive maigreur de Livingstone avait permis de garder sa dépouille jusqu’alors : ce n’était plus qu’un squelette recouvert de peau. Les viscères furent enlevés avec soin et remplacés par du sel ; Farijala mit de l’eau-de-vie dans la bouche et sur les cheveux ; puis le corps fut laissé dans la hutte. La boîte de fer-blanc, où avaient été déposés le cœur et les autres organes, fut alors pieusement enterrée dans une fosse de quatre pieds de profondeur creusée à l’endroit même, et, en présence de la troupe tout entière, Jacob Wainwright fit lecture de l’office des morts » (p. 245).

Bizarrement, Waller poursuit par l’intermédiaire de Souzi et Chouma le travail d’ethnologue de Livingstone, en notant la façon très particulière de traiter une fracture due à une arme à feu, en enfouissant la victime sous la terre et en allumant un feu au-dessus de la partie blessée. Une belle gravure correspond à l’anecdote.

Explorations dans l’Afrique australe (1840-1864) de David Livingstone

Ce volume publié en 1981 par les éditions Karthala reprend sans transition la traduction des deux livres publiés par Livingstone sur ses deux expéditions. On se rend à peine compte du saut de deux années à la page 171, car entre les six chapitres consacrés au 1er voyage puis les six consacrés au 2e, le docteur accorde en gros une page et demie à nous apprendre qu’il est rentré en Angleterre, et qu’il est reparti, point barre. Pas un mot sur sa vie privée. Le livre est préfacé par Elikia M’Bokolo, et tout comme Arlea, le nom de la traductrice, Henriette Loreau, ne figure même pas dans le livre. Bravo les éditeurs ! Le livre est d’ailleurs abrégé d’abord par Hachette (Belin-de Launay), puis par Karthala. Elikia M’Bokolo, présenté comme « originaire du Zaïre » nous présente le bon docteur avec un recul critique. D’abord on apprend que Livingstone avait choisi une certaine « London Missionary Society » parce qu’elle se plaçait au-dessus des divergences entre les diverses sectes du protestantisme anglais. En 1857 il en démissionne et devient « missionnaire indépendant », se consacrant uniquement à l’exploration. Elikia M’Bokolo nuance l’image d’Épinal d’un « Livingstone ami des Africains » : « Ce qui est caractéristique de la vision et des écrits de Livingstone, c’est ce mélange, cette imbrication inextricable de descriptions favorables et négatives, de choses réelles, vues et vécues et de faits imaginaires, les Africains réels et l’Africain mythique formant un étrange manège dans sa pensée. Ce qu’on voudrait indiquer ici, c’est que c’est cette dernière vision, éminemment idéologique, déformée et déformante, qui constitue l’armature et le ciment des récits et de la pratique de David Livingstone » (p. XXIII). Il souligne le fait que « la clé des actions de Livingstone et de sa vision de l’Afrique » réside dans sa croisade pour le commerce, et de citer le docteur : « Mes observations sur ce sujet me rendent extrêmement désireux de promouvoir la préparation en Afrique de matières premières destinées à l’industrie européenne, car, par ce moyen, nous pouvons non seulement mettre un terme au trafic des esclaves, mais encore introduire la famille nègre dans le corps constitutif des nations dont aucun membre ne peut souffrir sans que les autres ne souffrent avec lui. Le succès dans ce domaine, à la fois en Afrique orientale et occidentale, pourrait conduire à terme à une plus grande diffusion des bienfaits de la civilisation que les efforts exclusivement spirituels et éducatifs confinés à une petite tribu » (p. XXIX). Sur la question de l’esclavage, Elikia M’Bokolo « découvre chez Livingstone un véritable art de la déformation destiné à accabler les Arabes » en ce qui concerne le trafic d’esclaves. Or il explique que ce trafic était pratiqué et encouragé par « les Portugais et certains Africains, sans parler des capitalistes indiens, européens et américains qui fournissaient les nécessaires marchandises d’échange ». Il cite des extraits de la correspondance et des notes non publiées de Livingstone bien plus favorables aux Arabes, mais démontre que dans ses textes publiés, le docteur a déformé ses appréciations au détriment de ces derniers. Le texte contient d’ailleurs un épisode où Livingstone reconnaît que les trafiquants d’esclaves profitent de leur présence. Et voici sa conclusion : « Livingstone n’appartient pas à l’histoire de l’Afrique : il appartient à la longue histoire de la colonisation. Sur l’Afrique il n’a fait que porter un regard, durable certes et perspicace, mais aussi lourdement chargé d’héritages et d’inventions idéologiques » (p. XXXVI).

Lisons maintenant à nouveau Livingstone…

Le premier chapitre contient en trois pages et demie l’évocation de l’enfance pauvre de Livingstone, son travail à la manufacture dès l’âge de dix ans, ses études, ses lectures, et son départ pour Le Cap ! Dès la page 6, on relève une observation sur le goût des boërs pour le trouple, qui ne devait guère plaire au public du docteur : « L’accroissement de la population est rapide chez ces paysans ou boërs ; ils se marient de bonne heure, les femmes y sont rarement stériles, et presque toutes ont des enfants jusqu’à un âge avancé. J’ai rencontré parmi elles une digne matrone, dont le mari avait cru devoir imiter la conduite d’Abraham avec Agar ; elle approuvait évidemment cette mesure, car elle prenait plaisir à s’entendre appeler ma mère par les fils de l’esclave qui lui avait été préférée » ! Ses observations sur les indigènes sont dignes d’un naturaliste observant des hippopotames, à moins qu’elles ne cachent une passion secrète qui explique que cet homme ait consacré si peu de son existence à sa femme et sa famille : « Les habitants connus sous le nom de Cafres et de Zoulous, sont grands, bien faits et vigoureux, d’une intelligence pleine de ruse, d’un caractère énergique et brave ; ils méritent de tout point la qualification de magnifiques sauvages, qui leur a été donnée par les autorités militaires chargées dernièrement de les combattre ; leur admirable organisation, le développement et la beauté de leur corps, la forme de leur crâne, les placeraient à côté des races européennes les plus parfaites, n’étaient leur peau noire et la toison qui leur couvre la tête » (p. 9). Plus loin, appréciation opposée : « Les Boschimans paraissent être les aborigènes de la partie méridionale de l’Afrique ; ce sont de vrais nomades, assez ressemblants à des babouins, qui ne cultivent pas la terre et n’ont d’autres animaux domestiques que des chiens d’une misérable espèce. En revanche, ils connaissent tellement bien les habitudes des animaux sauvages qu’ils les suivent pendant leurs migrations, les surprennent et s’en nourrissent à l’endroit même où la chasse a eu lieu » (p. 31).

Comme en passant, voici le récit d’un combat du docteur intrépide avec un lion : « Pendant que j’enfonçais les balles, j’entendis pousser un cri de terreur ; je tressaillis et, levant les yeux, je vis le lion qui s’élançait sur moi. J’étais sur une petite éminence : il me saisit à l’épaule, et nous roulâmes ensemble jusqu’au bas du coteau. Rugissant à mon oreille d’une horrible façon, il m’agita vivement comme un basset le fait d’un rat ; cette secousse me plongea dans la stupeur que la souris paraît ressentir après avoir été secouée par un chat, sorte d’engourdissement où l’on n’éprouve ni le sentiment de l’effroi ni celui de la douleur, bien qu’on ait parfaitement conscience de tout ce qui vous arrive ; un état pareil à celui des patients qui, sous l’influence du chloroforme, voient tous les détails de l’opération, mais ne sentent pas l’instrument du chirurgien. Ceci n’est le résultat d’aucun effet moral : la secousse anéantit la crainte et paralyse tout sentiment d’horreur, tandis qu’on regarde l’animal en face. Cette condition particulière est sans doute produite chez tous les animaux qui servent de proie aux carnivores ; et c’est une preuve de la bonté généreuse du Créateur, qui a voulu leur rendre moins affreuses les angoisses de la mort. Le lion avait l’une de ses pattes sur le derrière de ma tête ; en cherchant à me dégager de cette pression, je me retournai, et je vis le regard de l’animal dirigé vers Mébalué, qui le visait à une distance de quinze pas ; le fusil du maître d’école, un fusil à pierre, rata des deux côtés ; le lion me quitta immédiatement, se jeta sur Mébalué et le mordit à la cuisse. Un individu, à qui j’avais sauvé la vie dans une rencontre avec un buffle qui l’avait jeté en l’air, essaya de donner un coup de lance au lion pendant que celui-ci attaquait Mébalué ; l’animal, abandonnant alors le maître d’école, saisit cet homme par l’épaule ; mais, au même instant, les balles qu’il avait reçues produisant leur effet, il tomba frappé de mort. Tout cela n’avait duré qu’un moment et devait avoir eu lieu pendant le paroxysme de rage qu’avait causé l’agonie. Non-seulement j’avais eu l’humérus complètement écrasé, mais encore j’avais été mordu onze fois à la partie supérieure du bras » (p. 21). Même pas peur !

Les observations ethnologiques sont objectives et dénuées du dégoût qu’on pourrait attendre : « La crainte que leur inspire la visite des étrangers les pousse à fixer leur résidence loin du voisinage de l’eau, souvent même à cacher l’endroit où ils la puisent en remplissant avec du sable les fosses qui la leur fournissent et en allumant du feu à la place même où ils font cette espèce de citerne. Lorsqu’ils veulent tirer de l’eau pour leur usage, les femmes mettent dans un sac ou dans un filet, qu’elles portent sur leur dos, vingt ou trente coquilles d’œufs d’autruche, percées d’une ouverture assez grande pour y introduire le doigt, et qui leur servent de vases. Elles fixent au bout d’un roseau, qui peut avoir deux pieds de long, une touffe d’herbe qu’elles enfoncent dans un trou de la profondeur du bras, et l’y assujettissent au moyen du sable mouillé qu’elles foulent à l’entour ; appliquant ensuite leurs lèvres à l’extrémité libre du roseau, elles opèrent le vide dans la touffe d’herbe : l’eau y arrive et ne tarde pas à monter dans leur bouche. À mesure que le liquide est aspiré du sol, gorgée par gorgée, il descend dans la coquille d’œuf posée par terre à côté du roseau, à quelques pouces des lèvres de la femme qui l’attire ; il y est guidé par un brin de paille dont il suit l’extérieur, mais où il n’entre pas. La provision d’eau, après avoir passé, comme dans une pompe, à travers la bouche des femmes, est emportée à la maison et enterrée avec soin. Je me suis arrêté parfois dans des villages dont nous aurions pu fouiller et mettre à sac toutes les huttes sans y trouver une goutte d’eau. Nous nous asseyions alors tranquillement et, quand notre patience avait donné le temps aux villageois de concevoir une bonne opinion de nous, une femme nous apportait une coquille d’œuf remplie du liquide précieux, qu’elle avait été prendre je ne sais dans quel endroit » (p. 32).

Parfois le journal prend l’aspect d’un aphorisme : « J’ai remarqué qu’ils avançaient plus vite que moi. Peut-être était-ce parce que j’étais habillé. Du reste, ils ne nagent pas comme nous, à la façon des grenouilles, mais plutôt à la manière des chiens » (p. 96). Livingstone s’observe lui-même comme une curiosité exotique : « Dans cette partie de l’Afrique comme en d’autres, le blanc passe pour un ogre ou pour le diable. Quand j’arrive près d’un village, les femmes regardent par quelque fente de porte jusqu’à ce que j’approche, puis elles se cachent dans leur cabane. L’enfant qui me rencontre jette les hauts cris et marque une épouvante qui fait craindre les attaques de nerfs » (p. 121). « Les femmes sont un peu plus vêtues que dans le pays des Londas ; mais les hommes vont et viennent in puris naturalibus ; ils ont même perdu la feuille de vigne traditionnelle, et ne paraissent point en ressentir la privation. J’ai demandé à un gros vieillard s’il ne croyait pas qu’il serait mieux d’être un peu plus couvert ; il m’a regardé d’un air de pitié, et s’est mis à rire en pensant que je le trouvais peu convenable : il est évident que l’usage de se vêtir, si peu que ce soit, lui paraît une superstition, et dans sa sagesse, notre homme se croit au-dessus d’une telle faiblesse. Je lui ai dit qu’à mon retour j’aurais ma famille avec moi, et que personne ne paraîtrait devant elle dans l’état où je le voyais.

« Comment nous couvrir, s’écria-t-il, puisque nous n’avons pas d’habits ? » Je lui répondis qu’à défaut d’autre chose on avait toujours une poignée d’herbe à mettre ; ce qui lui parut une excellente plaisanterie » (p. 144). « Les femmes portent ici ce pélélé qui les défigure. Comme elles l’agitent sans cesse avec leur langue, on peut croire que c’est pour occuper incessamment ce membre qu’on l’a inventé. Cependant, comme nous demandions à un vieux chef : pourquoi les femmes portent-elles ces anneaux dans leur lèvre supérieure ? — Évidemment pour s’embellir, a-t-il répondu fort surpris de cette question oiseuse. Un homme a de la barbe, les femmes n’en ont pas ; que serait une femme sans pélélé ? Une créature ayant la bouche d’un homme, et pas de moustache, ah ! ah ! ah ! » (p. 199). « J’ai voulu savoir si leur nudité était le signe d’une espèce d’ordre ou de confrérie. On m’a répondu que c’était leur habitude. Ils ont toujours aimé cela, sans pouvoir dire pourquoi. La pudeur semble chez eux complètement endormie ; rien n’a pu la réveiller, ni les rires, ni les bons mots qu’ils inspiraient à nos hommes. Il est évident qu’ils ne se sentaient pas plus indécents que nous tous ; mais quoi qu’on puisse dire en faveur de la nudité des statues, nous sommes frappés d’une chose : c’est que l’homme déshabillé est un animal très laid. Si l’on voyait les gens dégradés de nos basses classes dans le même état, et sans la couleur noire qui produit l’effet d’une sorte de vêtement, il est probable que ce serait encore pis » (p. 216). « Une des pratiques auxquelles il sera difficile de les faire renoncer est la polygamie. Cette coutume, signe d’un ordre social inférieur et source de tant de maux, est ici fort commune ; et, chose étrange, elle est approuvée par les femmes. Quand on leur dit qu’en Angleterre l’homme ne peut avoir qu’une seule épouse, elles s’écrient qu’elles ne voudraient pas habiter ce pays-là. Elles ne peuvent pas comprendre que les Européennes s’arrangent d’un pareil usage. Suivant elles un homme bien posé doit avoir plusieurs femmes comme preuve de sa fortune. De semblables idées prévalent dans toute la région du Zambèse , et jusqu’au bord de la mer. Pas d’estime des voisins pour celui qui n’a qu’une femme. C’est probablement parce qu’ayant le produit du jardin que cultive l’épouse, le mari est d’autant plus riche que ses femmes sont plus nombreuses. Néanmoins, tout en ayant pour but l’accroissement de la population, la polygamie tend au contraire à la diminuer. Les vieillards opulents, dont le bétail est nombreux, épousent toutes les belles filles. Ici, un bonhomme hideux, mais très riche, tellement aveugle qu’on est obligé de le conduire, a les deux plus jolies femmes de la ville. L’une de ces belles personnes est la fille du gouverneur. Nous avons demandé à cette dernière si elle aimait son affreux mari, qui a au moins cinquante ans de plus qu’elle. « Oh ! non, a-t-elle répondu ; je le déteste ; il est si désagréable. » Les jeunes gens dépourvus de bétail, c’est-à-dire sans fortune, sont obligés de se passer d’épouse, ou de se contenter de laiderons qui ne trouveraient pas d’homme riche » (p. 237). « C’est une chose curieuse que, dans maintes parties de l’Afrique, on garde le poisson comme nous le faisons des bécasses ; et qu’il ne soit trouvé mangeable que quand il est faisandé. Pareillement, l’idée que les indigènes se font d’un bon œuf est d’ailleurs si opposée à la nôtre, qu’il est difficile de s’entendre. Pour que ces gens-là mangent un œuf avec plaisir, il faut que le poulet y soit déjà formé » (p. 240).

La découverte des chutes Victoria ne semble pas un énorme événement d’abord : « Le 17, j’ai été visiter avec Sékélétou les chutes appelées Chongoué ou Mosi-oa-Tounya, dont on aperçoit les colonnes vaporeuses après vingt minutes de navigation à partir de Calaï. Le paysage est admirable. Je me fis débarquer dans une île qui est presque au milieu de la cascade et qui me permit de jouir du magnifique spectacle d’un fleuve large de mille mètres, s’engouffrant d’une seule masse dans un abîme qui n’a guère plus de quinze à vingt mètres de largeur. C’est le spectacle le plus saisissant que j’aie contemplé en Afrique. J’ai donné à ces chutes le nom de Victoria et, après avoir planté dans l’île une centaine de noyaux de pêche et d’abricot et une quantité de grains de café, pour y former un jardin qu’un indigène promit de soigner et d’entourer d’une haie, je gravai sur un arbre mes initiales, et au-dessous 1855 » (p. 141). Il y revient plus longuement à son 2e voyage : « Le lendemain, nous allâmes voir, revoir et étudier les chutes Victoria. Les Colobos les nomment Mosi-oa-Tounya, ce qui signifie la Fumée tonnante. Elles s’appelaient autrefois Séongo, ou Chongoué, qui veut dire Endroit de l’arc-en-ciel » (p. 218). Il remarque déjà le développement du village aux abords des chutes.

Livingstone ne pratique plus l’anglais : « En quittant l’Angleterre, je croyais n’y pas revenir, et j’avais depuis lors dirigé toute mon attention vers les dialectes africains ; à l’exception des quelques jours que j’avais passés à Loanda, il y avait quatre années que je n’avais entendu un mot d’anglais ; depuis bientôt dix-sept ans je ne me servais plus de cette langue, et je me trouvais fort embarrassé au milieu de l’équipage du Frolic. Dans ce gros volume, pas une seule allusion au cannibalisme. Ne l’a-t-il constaté qu’à sa dernière expédition, ou bien a-t-il censuré ces notations et l’aurait-il à nouveau tu s’il avait lui-même publié son dernier journal ?

En passant, après de fastidieux récits des moindres mésaventures de la navigation sur le Zambèze, voici une notation ethnologique : « levant la tête, nous avons vu des corps enveloppés de nattes et suspendus aux branches : mode de sépulture analogue à celui que pratiquent les Guèbres, à Poonah, près de Bombay, dans leurs tours du silence » (p. 299). Livingstone conclut sur une culture cyclique, thèse qui ne convaincrait plus de nos jours, mais c’est pour retourner l’argument, à la façon des humanistes, sur l’Europe : « Quant à l’avenir des indigènes de l’Afrique, nous remarquons que les peuplades de ce continent ont fait quelques pas hors de l’état sauvage, et n’ont pas été plus loin. Invention de leurs ancêtres, ou révélation d’en haut, leur manière de traiter le fer et le cuivre, de filer et de tisser le coton ; leurs paniers, leur poterie, en un mot, tout ce qu’ils fabriquent : hameçons, filets, couteaux, aiguilles, leurs outils et leurs armes, sont de nos jours ce qu’ils étaient il y a un grand nombre d’années. Nous ne comprenons pas cette stagnation de l’esprit chez certains peuples. Fiers de nos progrès dans les sciences, nous en sommes venus à parler des autres races dans les termes qu’emploient les habitants du Céleste Empire. Mais ces Chinois, qu’à notre tour nous regardons avec quelque dédain, nous ont précédés d’une quantité de siècles dans la voie des découvertes. Ils connaissaient les propriétés de l’aimant, avaient inventé la poudre, l’imprimerie, la porcelaine, fabriquaient des étoffes de soie, possédaient une littérature et des annales bien avant nous. Puis leur génie s’est arrêté ; et ces fils de la Terre des fleurs n’ont pas même perfectionné leurs inventions. Il est possible que, précédés par eux, nous précédions les autres. Les Asiatiques nous ont donné le coton, le sucre, la clepsydre et le cadran solaire ; nous leur devons l’algèbre, le jeu d’échecs, le café, le thé, l’alcool et l’acier. Une imitation servile n’en a pas moins remplacé la puissance créatrice chez les Orientaux : Hindous, Chinois, Japonais et Arabes sont demeurés stationnaires, ainsi que les Africains. N’est-il pas possible qu’à notre tour nous nous épuisions ; que, précédant aujourd’hui ceux qui nous ont précédés, nous finissions par nous arrêter ? » (p. 333)

Voilà, c’est tout pour Livingstone. Qu’il repose en paix !

Comment j’ai retrouvé Livingstone de Henry Morton Stanley

J’avais apporté dans mes bagages Comment j’ai retrouvé Livingstone (1872), de Henry Morton Stanley (crédité « Henry M. Stanley » sur la couverture). Je l’ai lu dans l’édition de la série « Terres d’aventure » de Babel / Actes Sud, qui fournit sans la moindre explication, une édition, je cite : « Abrégé d’après la traduction de Mme H. Loreau par J. Belin-De Launay », le tout daté de… 1876 ! Édition que l’on peut lire sur Wikisource. Ce n’est pas un travail sérieux d’éditeur, comme quoi il faut se méfier des grandes marques. Il semble que le texte de Stanley ait été abrégé, ce qui n’est pas forcément mal, vu son manque d’ampleur (mais il y a quand même bien sûr des pages passionnantes). J’ai été déçu par ce texte dont j’avais déjà lu des extraits (même traduction) dans l’anthologie d’Alain Ricard Voyages de découverte en Afrique, 1790-1890, Bouquins, 2000. Un éditeur sérieux nous aurait appris ce que ce journaliste étasunien a réellement publié dans le New York Herald, et sous quelle forme. Au-delà de l’étude intéressante mais datée du préfacier de 1876 sur la transcription des toponymes, il aurait respecté l’orthographe actuelle (lac Tanganyika au lieu de « Tanguégnica ») ou aurait ajouté des notes pour comprendre certaines orthographes oubliées, et nous aurait appris en quelques mots qui est ce Stanley, qui ne dit rien de personnel dans son livre. Les précisions qu’il donne sont assez sèches, et il se livre à fort peu de réflexions personnelles sur son exploration, du moins elles m’ont paru moyennement intéressantes, et je me demande comment un journal qui a financé une telle expédition s’est contenté de si peu. Peut-être ce livre n’est-il qu’un condensé des articles publiés aux États-Unis ? Bref, je me contenterai de quelques extraits :

Chapitre I : « Bombay, capitaine de l’escorte, me procura encore dix-huit volontaires ; qui, disait-il, ne déserteraient pas, et dont il se portait garant. C’étaient de fort beaux hommes, paraissant avoir beaucoup plus d’intelligence que je n’en aurais supposé à de sauvages Africains » (p. 47).

Chapitre III : « Les premières paroles qui frappèrent mon oreille dans cette province sortirent de la bouche d’un homme d’un certain âge, aux formes robustes, qui soignait des vaches avec indolence, mais qui, à mon approche, témoigna vivement de l’intérêt qu’avait pour lui cet étranger vêtu de flanelle blanche et coiffé d’un liège, breveté contre le soleil. Dès qu’il m’aperçut : « Yambo, mousoungou ; bonjour l’homme blanc ! » s’écria-t-il d’une voix qu’on put entendre à un kilomètre et demi.

L’effet produit fut électrique ; à peine le mot de mousoungou eut-il été proféré que tout le village fut en rumeur. L’émotion gagna de proche en proche ; et bientôt toutes les bourgades, échelonnées près de la route, furent en proie à la même frénésie.

C’était la première fois qu’un blanc était vu dans cette partie du Gogo. Jusque-là, je m’étais comparé à un marchand de Bagdad arrivant chez les Courdes [Kurdes], et leur vendant ses soieries de Damas, ou autres objets de luxe ; il fallait maintenant en rabattre et me placer au niveau des singes d’un jardin zoologique » (p. 83).

Chapitre V : « Sur ces entrefaites, la caravane s’arrêta, le kirangozi en tête, portant sa bannière aussi haut que possible.

« Je vois le docteur, monsieur, me dit Sélim. Comme il est vieux ! »

Que n’aurais-je pas donné pour avoir un petit coin de désert où, sans être vu, j’aurais pu me livrer à quelque folie : me mordre les mains, faire une culbute, fouetter les arbres, enfin donner cours à la joie qui m’étouffait ! Mon cœur battait à se rompre, mais je ne laissais pas mon visage trahir mon émotion, de peur de nuire à la dignité de ma race.

Prenant alors le parti qui me parut le plus digne, j’écartai la foule, et me dirigeai, entre deux haies de curieux, vers le demi-cercle d’Arabes devant lequel se tenait l’homme à la barbe grise.

Tandis que j’avançais lentement, je remarquais sa pâleur et son air de fatigue. Il avait un pantalon gris, un veston rouge et une casquette bleue, à galon d’or fané. J’aurais voulu courir à lui, mais j’étais lâche en présence de cette foule. J’aurais voulu l’embrasser, mais il était anglais, et je ne savais pas comment je serais accueilli.

Je fis donc ce que m’inspiraient la couardise et le faux orgueil : j’approchai d’un pas délibéré, et dis en ôtant mon chapeau :

« Le docteur Livingstone, je présume ?

– Oui », répondit-il en soulevant sa casquette, et avec un bienveillant sourire.

Nos têtes furent recouvertes, et nos mains se serrèrent.

« Je remercie Dieu, repris-je, de ce qu’il m’a permis de vous rencontrer.

– Je suis heureux, dit-il, d’être ici pour vous recevoir. » (p. 152).

Chapitre VI : « Ainsi débuta notre vie commune. Jusqu’à mon arrivée, je ne ressentais pour Livingstone nulle affection ; il n’était pour moi qu’un but, qu’un article de journal, un sujet à offrir aux affamés de nouvelles ; un homme que je cherchais par devoir, et contre lequel on m’avait mis en défiance. Je le vis et je l’écoutai. J’avais parcouru des champs de bataille, vu des révoltes, des guerres civiles, des massacres ; je m’étais tenu près des suppliciés pour rapporter leurs dernières convulsions, leurs derniers soupirs ; jamais rien ne m’avait ému autant que les misères, les déceptions, les angoisses dont j’entendais le récit. Notre rencontre me prouvait que « d’en haut les dieux surveillent justement les affaires des hommes » et me portait à reconnaître la main d’une Providence qui dirige tout avec bonté » (p. 165). « Je ne voudrais blesser personne ; mais, quant au portrait qu’on m’avait tracé, c’est tout autre chose que j’ai eu sous les yeux. Je n’ai pas quitté Livingstone depuis le 10 novembre 1871, jusqu’au 14 mars 1872 ; rien de sa conduite ne m’a échappé, soit au camp, soit en marche ; et mon admiration pour lui n’a fait que grandir. Or, de tous les endroits, le camp de voyage est le meilleur pour étudier un homme. S’il est égoïste, emporté, bizarre ou mauvais coucheur, c’est là qu’il fera voir son côté faible et qu’il montrera ses lubies dans tout leur jour » (p. 167).

Chapitre VII : « L’affaire étant réglée, Macamba présenta son fils, un grand jeune homme d’environ dix-huit ans, à Livingstone, en le priant de l’adopter. Avec son joyeux rire, le docteur repoussa la proposition, dont il avait compris le sens, et qui n’était faite que pour obtenir un supplément d’étoffe. Macamba prit la chose en bonne part et n’insista pas davantage » (p. 193). « dont il avait compris le sens » : pas nous, à moins que le « et » subséquent soit une sorte d’hendiadys, et qu’il faille comprendre : « compris le sens, lequel n’était fait ».

Chapitre X : « C’est vers Mpouapoua qu’ils se montrent avec les marques caractéristiques de leurs tribus. Là, leurs cheveux sont divisés en petites mèches longues et bouclées, ornées de petites pendeloques de cuivre et de laiton, de balles, de rangs de perles minuscules et de picés brillants, menue monnaie de Zanzibar valant un peu moins de cinq centimes. Un jeune Sagarien, fardé d’une légère teinte d’ocre rouge, ayant sur le front une rangée de quatre ou cinq piécettes de cuivre, à chaque oreille une petite gourde, passée dans le lobe distendu ; coiffé de mille tire-bouchons bien graissés et pailletés de cuivre jaune, la tête rejetée en arrière, la poitrine large et portée en avant, des bras musculeux, des jambes bien proportionnées, représente le beau idéal de l’Africain dans ces parages. Outre les deux petites gourdes qu’il a aux oreilles, et qui renferment sa menue provision de tabac et de chaux – celle-ci obtenue par la cuisson de coquilles terrestres –, notre élégant porte une quantité de joyaux primitifs qui lui pendent sur la poitrine ou qui lui entourent le cou ; par exemple, de petits morceaux de bois sculptés, deux ou trois cauris d’un blanc de neige, une petite corne de chèvre, ou quelque médecine (lisez talisman) consacrée par le sorcier de la tribu, une dizaine de rangs de perles rouges ou blanches, un collier de picés ou deux ou trois soungomazzi, grains de verre de la taille d’un œuf de pigeon, et quelquefois une chaîne en fil de cuivre, pareille aux chaînes de montre à bas prix, qu’il reçoit des Arabes en payement de ses poulets et de ses chèvres, ou qu’il a fabriquée lui-même.

Quant à l’habitant du Gogo, il nous attire, bien qu’il soit violent jusqu’à la férocité et capable de tout quand la passion l’emporte.

Avec son aspect menaçant, sa nature exubérante, fière, hautaine, querelleuse, ce brutal devient un enfant pour l’homme qui cherche à le comprendre et qui l’étudie sans le blesser. Il est d’un amusement facile ; tout l’intéresse ; sa curiosité s’éveille promptement ; et nous le répétons, avec la conscience de sa force et de la faiblesse de l’étranger, il a assez de raison pour dominer sa convoitise, pour comprendre que toute violence à l’égard d’un voyageur détournerait les caravanes, priverait ses chefs d’une partie de leurs revenus et le pays de ses bénéfices » (p. 277).

« De toutes les peuplades de la région que nous venons de décrire, la plus remarquable est celle des Mouéziens. Le type du Mouézien est un homme de grande taille, qui a la peau noire, les jambes longues, et une figure de bonne humeur, où s’épanouit un large sourire. Il porte, au milieu des incisives de la mâchoire supérieure, un petit trou qu’on lui a fait dans son enfance pour indiquer sa tribu. Ses cheveux, divisés en tire-bouchons, lui tombent sur le cou. Sa nudité, presque entière, montre des formes qui serviraient de modèle pour un Apollon noir » (p. 284).

– Retour à notre article sur l’Afrique Australe.

Voir en ligne : Photos d’Afrique australe

© altersexualite.com 2018.

Photos © Lionel Labosse. Reproduction interdite.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com