Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > La Grande Arche, de Laurence Cossé

Histoire d’un monument emblématique du XXe siècle.

La Grande Arche, de Laurence Cossé

La Grande Arche, de Laurence Cossé

Folio, 2016, 400 p., 8,7 €

samedi 9 septembre 2023, par

La Grande Arche de Laurence Cossé figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de Culture Générale & Expression en 2023-25. Je l’ai choisi parmi les 8 livres désormais traditionnels sur lesquels je fais un article, pour différentes raisons. L’auteur est une femme, et la chose étant relativement rare dans la liste, je privilégie ce choix, mais bien sûr c’est d’abord parce que le livre m’intéresse, car il traite d’un monument phare du XXe siècle, et du décentrement de Paris vers la banlieue, ce qui est incontournable pour ce thème : une capitale ne peut être coupée de ce dont elle est la capitale. D’autre part, j’enseigne entre autres en BTS Bâtiment et Travaux Publics, et ce monument est un hybride de ces deux branches de la construction, ce qui passionnera mes étudiants.

On comprend assez vite que l’appellation « roman » est publicitaire, et qu’il s’agit en réalité d’un essai qui relate de façon rigoureuse le choix puis la construction de ce monument à la gloire de François Mitterrand, qui se comporte d’une façon tout sauf républicaine en marge du projet. L’appellation « roman » permettait sans doute de faire l’économie de toute illustration. Un monument qui n’avait pas de destination claire à l’origine, qui semble ne toujours pas en avoir (personne n’est capable de dire ce qu’abrite la Grande Arche actuellement), mais dont la fonction est surtout urbanistique, selon la formule du concours, reprise p. 77 : « rendre une unité à l’ensemble disparate » de la Défense et « réorganiser une architecture dévertébrée ». C’est un livre passionnant sur l’architecture, la construction, sur le pouvoir politique et ses travers. Évidemment il y aura – et c’est le grand problème que pose ce thème, ce qui fait que selon moi il ne tombera pas à l’examen – une chance supplémentaire pour les étudiants franciliens ou provinciaux en vacances qui pourront se rendre sur place et observer avec leurs yeux ce monument, tout en constatant qu’il ne sert pas à grand-chose. On pourra le comparer avec les autres monuments purement décoratifs de Paris, colonne Bastille, colonne Vendôme, Colonnes du Trône (qui sont un reste de l’Octroi), Tour Eiffel… Mais en fait seule cette dernière peut être considérée comme une construction. Il est symptomatique que l’Arche n’ait donné lieu à aucune polémique germanopratine, malgré son inutilité flagrante, alors que la Tour Eiffel suscita une polémique qu’il faudra absolument traiter en cours.

Le Danois volant

Le « roman » commence in medias res par l’ouverture de l’enveloppe du résultat du concours, et la stupéfaction de découvrir qu’il s’agit d’un inconnu, le Danois Johan Otto von Spreckelsen. On ne parvient pas à le joindre parce qu’il est parti avec sa femme. Il n’y a pas de téléphone portable à l’époque. Il faut déléguer un employé de l’ambassade pour le trouver sur la côte. Cela donne un aperçu du personnage. En tout cas au début le concours a l’air réglo, puisque l’anonymat a été respecté ; personne ne semblait savoir qui était l’auteur de ce projet, ni quel projet allait choisir le président parmi les 4 sélectionnés par le jury. Mitterrand prend le pouls de toutes les personnes qu’il croise pour choisir l’Arche, de son chauffeur à ses conseillers, en passant par sa seconde épouse (il était polygame).

Cela faisait des années que les prédécesseurs de Mitterrand avaient échoué à trouver un projet pour la « Tête-Défense », avec un foutage de gueule régulier sur les concours. « En janvier 1981, trois mois avant l’élection présidentielle, alors que l’opinion a autre chose en tête, un projet est finalement retenu (par le labrador du chef de l’État, disent les railleurs). Il est signé Jean Willerval. C’est un ensemble d’immeubles-miroirs, mais en longueur, et bas, deux lignes brisées de façades entre lesquelles l’axe passe. Un compromis qui consterne la profession. Une « petite Tête-Défense de rien du tout » » (p. 28).

Mitterrand lance ou relance plusieurs grands projets (Cité des Sciences de La Villette, Musée d’Orsay, Opéra Bastille, modernisation du Louvre, grande bibliothèque, etc.), et s’accapare les dossiers, ne laissant au ministère de la Culture (Jack Lang) que des miettes. Un des apparatchiks du régime socialiste qui se nourrit sur la bête est Jean-Louis Subileau, dont les bureaux sont rue Turbigo, dans un immeuble dont la façade est ornée d’une cariatide exceptionnelle, très haute, un ange avec des attributs féminins.

C’est le moment de rappeler que ce quartier doit son nom à la sculpture La Défense de Paris (1883), de Louis-Ernest Barrias (1841-1905), qui avait été placée à cet endroit il y a plus d’un siècle, et qui est toujours visible, magnifique, parmi d’autres sculptures qu’elle contemple avec magnanimité.

L’auteure qui prétend au « roman » nous inflige des digressions gratuites au fil de son enquête. P. 46 on relève un exposé sur une variété de poules, juste parce qu’elle en a rencontré une chez un de ses interlocuteurs. Ses préférences architecturales sont énoncées en une sortie laconique qui laisse songeur : « Combien de temps l’Arche de la Défense plaira-t-elle ? La trouvera-t-on un jour aussi consternante que nous paraissent aujourd’hui l’Hôtel de Ville de Paris ou la basilique de Montmartre ? » (p. 67). La basilique en question est un des monuments emblématiques de Paris, célèbre dans le monde entier, à l’assaut duquel des milliers de touristes se précipitent à peine descendus de l’avion, mais elle est « consternante » ! L’auteure semble juger des monuments avec la même objectivité que de son propre style. J’ai été très amusé de lire cette auto-congratulation : « Si j’emploie « Spreck » plutôt que « Spreckelsen », ou l’inverse, c’est pour l’essentiel en fonction du reste de la phrase – je suis tentée de dire de l’ensemble du vers » (p. 79), et de citer une remarque de Flaubert sur le style. C’est assez amusant, s’agissant d’un style des plus plat, purement informationnel, pour ce livre abusivement qualifié de « roman ». C’est un livre passionnant sur un sujet passionnant, mais pourquoi ne pas le qualifier d’essai ? Quelques scènes auraient pu engager un discours romanesque, mais l’auteure n’en tire rien. Il y avait un germe romanesque dans le personnage de ce prof architecte qui devient fou après avoir gagné un concours hors de ses capacités, dans ce président qui se prend pour un monarque, ravi d’avoir sous sa coupe un architecte qui ne comprenant rien aux règles d’un grand chantier, le prend pour son papa, et se flanque toujours de sa femme que les gens prennent pour une sorte de prêtresse parce qu’elle ne dit pas un mot, alors qu’elle se tait parce qu’elle a le cerveau d’un parapluie !

L’Arche est censée abriter un « CICOM », dont la définition est empreinte du « dialecte socialisant des années 80 » (« à l’écoute et au service de tous, mais plus particulièrement des plus défavorisés », p. 54). Pour le concours, Spreckelsen s’assure la collaboration d’un ingénieur, Reitzel, comme l’exige le règlement du concours. C’est lui qui, pour résoudre le problème du sous-sol du site, saturé de voies de chemin de fer, d’une autoroute, etc., trouve une solution : « Reitzel voit une solution : il suffit de renoncer à bâtir le cube exactement dans l’axe du Louvre et de l’Arc de triomphe, et de le désaxer de six degrés et demi » (p. 62). Spreckelsen avait naïvement gobé la fable du « CICOM », et en avait tiré une sorte de poème bisounours, cité p. 86 : « C’est un Arc de triomphe moderne / À la gloire du triomphe de l’humanité ; / C’est un symbole de l’espoir que dans le futur / Les gens pourront se rencontrer librement, / Ici, sous « l’Arc de triomphe de l’homme », / Les gens viendront du monde entier, etc. »

Je relève une page utilisable en classe sur le sens global du projet :

« « Tout le quartier de la Défense en a été transformé, dit [Jean-François] Pousse. Il est devenu beau avec l’Arche ». Car transformation il y a eu. Des milliers de Franciliens qui n’avaient jamais mis les pieds à la Défense avant 1989, et pour tout dire ne l’avaient jamais regardée, attirés tout à coup par l’Arche, se sont tournés dans sa direction.

Sans le savoir, ces convertis ont été touchés par un retour à une ancienne tradition architecturale. On se souvient que, dans les années 70, l’EPAD avait abandonné le projet primitif d’une espèce de jardin à la française architectural et, n’en gardant que l’idée d’une allée centrale, avait adopté ce principe de fond du mouvement moderne inspiré du Bauhaus et de Le Corbusier qui est l’autonomie de l’édifice : les constructions sont autonomes et non hiérarchisées, aucune ne domine ; il n’y a ni tête ni cœur. Ainsi les tours de la Défense ou du Front de Seine ont-elles poussé côte à côte sans souci de dessin global. Et puis les esprits ont changé. Pei, le premier, a parlé du « chaos » de la Défense. Le mot « Tête-Défense » est apparu, traduisant déjà une insuffisance et une aspiration.

Le concours de 82 a renoué avec l’urbanisme classique qui veut qu’un élément central commande un ensemble. Belmont, qui a supervisé le programme du concours et en a rédigé le préambule, a résumé cette ambition en des termes insensés : il s’agissait de « rendre une unité à l’ensemble disparate » de la Défense, de « réorganiser une architecture dévertébrée ». Comment a-t-on pu croire que ce serait possible rétroactivement ? Il fallait avoir foi en une espèce de magie urbanistique. Et cette foi s’est avérée fondée, cette magie a opéré. Ç’a été le génie de Spreckelsen de concevoir une œuvre qui, à peine édifiée, a dissipé la confusion et donné un éclat spectaculaire à la totalité du quartier. On n’a plus conscience aujourd’hui du tour de force accompli là » (p. 77).

Un vide sidérant

Les débuts sont idylliques : « Peut-être la nuit qui suivit a-t-elle été la plus heureuse de la vie de Spreckelsen. Y a-t-il gloire plus pure que celle qui couronne un inconnu sans ambition autre qu’artistique, non pas au terme d’une intrigue, ou d’une lutte de pouvoir ou de quelque autre stratégie sociale, mais à l’issue d’un concours anonyme, en reconnaissance de la force et de la beauté d’une œuvre d’art ? Y a-t-il joie plus claire ? » (p. 83).

L’auteure évoque les précédents du cube en architecture. Les 3 églises construites par Spreckelsen, toutes explorant les possibilités du cube, sont évoquées successivement, par exemple l’Église Saint-Nicolas (Hvidovre) : « de l’extérieur, elle évoque un bateau et, de l’intérieur, rien de moins que la mer » (p. 94). « À vrai dire, si le cube appartient à toutes les cultures et à tous les temps, si la Maison s’est façonnée en cubes un peu partout dans le monde, cela n’a pas été le cas des lieux de culte. Les seules grands sanctuaires cubiques sont le Saint des saints de Salomon à Jérusalem et la Kaaba à la Mecque – dont les musulmans attribuent la construction à Abraham, des siècles et des siècles avant Mahomet » (p. 115 ; cf. Station d’Abraham). L’auteure évoque l’Église Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance (Paris), dans le 15e arrondissement, terminée en 2001, en forme de cube, selon un vœu de Monseigneur Lustiger, juif converti. Le cube serait donc à la fois juif et musulman.

La suite est moins idyllique. L’architecte Paul Andreu (1938-2018), alors connu pour ses aéroports, notamment Paris Charles-de-Gaulle, est choisi pour épauler Spreckelsen en France, selon les termes du concours, avec un statut peu régulier choisi sur mesure, de « MOR » (Maître d’Œuvre de Réalisation) : « Cela ne veut rien dire en droit français ; du moins la subordination est-elle actée dans le contrat » (p. 109).

Le vide sidéral de la spiritualité gauchiste ressort du foutage de gueule de la destination du bâtiment : « Centre International de la communication : entre 1982 et 1986, la même fine fleur de la force au pouvoir en France va chercher à comprendre ce qu’elle a pu vouloir dire là. Centre d’abord, Carrefour ensuite, ASCOM, puis CIC, puis CICOM, changeant de président et de directeur aussi souvent que de nom, mais toujours avec un budget considérable, l’ectoplasme prendra des formes successives, aussi creuses les unes que les autres, avant d’être piétiné par un nouveau gouvernement. La suite sera plutôt pire puisque, après deux ou trois crapuleux simulacres, rien ne remplacera la baudruche et que l’Arche, conçue pour héberger un haut lieu de rencontre et de compréhension universelles, demeurera à moitié vide » (p. 120). Paul Andreu est le seul à y comprendre quelque chose : « À la maîtrise d’ouvrage, on a le plus grand mal à expliquer ce que sera le CICOM. Ce qui se conçoit mal… À tout prendre, c’est Andreu qui s’en sort le mieux, lui qui pourtant trouve le projet délirant (il a un autre mot, très proche). Quand il faut présenter le Carrefour à des tiers, on l’appelle : Vas-y, sois sympa. Va leur dire ce que c’est. Tu es le seul à y arriver » (p. 124).

Belle explication de l’idée de Spreckelsen par la voix de Paul Andreu : « Dans un quartier de tours, Spreckelsen n’opte pas pour la surenchère en hauteur, au contraire, avec son Cube il mise sur la largeur. « Et c’est une façon de tenir le paysage. » La plus haute des tours ne le reste qu’un moment. « Les records sont faits pour être battus, les tours sont souvent vite ridiculisées. Jouer l’horizontalité est beaucoup plus fort. Les Invalides sont une œuvre éternelle du fait de son envergure et non de la hauteur du dôme qui est venu la compléter. »

Autre audace, autre liberté, Spreckelsen a voulu du vide. « Tout le monde s’ingénie à faire du plein, des murs ou des miroirs, et lui a travaillé le vide. » Dans son carré monumental, il a en quelque sorte encadré la perspective, comme s’il voulait afficher la notion même de dessin urbain et sa grandeur à travers les siècles.

Avec son immense ouverture, l’Arche est une invitation à poursuivre. En dessinant un portique géant, Spreckelsen fait passer de l’autre côté et porter le regard sur l’au-delà et le futur. Il n’inscrit qu’« un point d’orgue provisoire sur l’avenue », c’est son propos même. Le geste n’a rien d’abstrait : il prolonge l’axe et la perspective au-delà de la Défense. Ce faisant, Spreck est le premier à associer le morne Nanterre à un grand dessin urbain. Après sa mort, d’autres seront en quelque sorte ses suiveurs : ils pousseront à l’ouest. Vingt-cinq ans plus tard, l’opération Seine-Arche a déjà allongé l’axe et la composition urbaine de quatorze kilomètres. Les suiveurs auront des suiveurs. L’urbanisme a les siècles devant lui » (p. 129).

Une autre remarque fondamentale de Paul Andreu est citée : « Cette Arche, c’est d’abord un ouvrage d’art, une sorte de pont immense avec des poutres de soixante-dix mètres de portée. Et un ouvrage d’art, tout le monde admet que ça oscille. Mais c’est aussi un bâtiment avec des cloisons où, bien sûr, il faut que rien ne bouge. […] L’Arche est terriblement complexe. Tout l’effort aura porté pour qu’on n’en voie rien » (p. 132, extrait du Nouvel Observateur).

On fait pression sur l’architecte pour modifier son projet. Il accepte d’agrandir le cube, et une simple note de bas de page (p. 136) laisse songeur : « Le Cube de cent mètres d’arête va devenir une Arche de cent-dix mètres de hauteur, cent huit de largeur et cent douze de profondeur ». Or le nombre 108 est un nombre à haute valeur ésotérique, comme l’explique cet article. Il se trouve que pendant cette lecture, j’ai visité le Désert de Retz, un ouvrage décadent de la fin du XVIIIe. Dans la « Colonne détruite » qui constitue le centre du Désert, une petite exposition contenait un panneau sur la place du chiffre 108 dans le plan du parc.

Autre point d’achoppement entre l’équipe danoise et les Français : Spreck et Reitzel veulent construire d’abord la mégastructure « en commençant par le haut : le squelette d’abord, ensuite les muscles, la peau… » Pour Andreu, il s’agit d’un « caprice d’esthète », et c’est refusé. « Dans la ligne des architectes formalistes, ils tenaient à ce que l’ossature du Cube apparût, fût-ce quelques jours. Ils l’avaient travaillée comme une sculpture. Elle devait être vue avant d’être masquée » (p. 140).

Il est vrai que Spreck vivait dans un autre temps : « on lui avait demandé de participer à une émission [de télévision]. Il avait répondu : Pourquoi pas ? C’est intéressant. Mais d’abord, il faut que j’achète un téléviseur, je n’en ai pas, et que j’étudie ce qu’est la télévision. Les journalistes s’étaient fichus de lui et avaient laissé tomber l’idée de le filmer » (p. 148).

Une scène très cinématographique (p. 150) montre l’architecte qui, après avoir écumé les carrières de marbre de Carrare, apporte un bout de marbre et en fait l’éloge à Mitterrand. Celui-ci, fasciné, demande de conserver le morceau. Heureusement, il y aura un appel d’offre pour cette quantité phénoménale, et le marbre choisi ne sera pas celui-ci, qui n’avait d’ailleurs pas selon les analyses, de qualité particulière justifiant son prix plus élevé. Puis, avec la complicité idiote de Mitterrand, Spreckelsen parviendra à empêcher que l’on traite le marbre pour éviter les dégradations dues à l’eau. Résultat : « fin 2014, moins de trente ans après, le marbre aura souffert au point qu’il sera décidé d’en dépouiller entièrement l’Arche sans que personne ne rappelle la confondante légèreté du processus de décision au Château ni n’esquisse un coup de chapeau pour « les experts » oubliés depuis longtemps, eux et leur sérieux de cassandres » (p. 191).

L’équipe fait tout pour berner l’architecte perfectionniste considéré comme un doux rêveur, mais Andreu ne s’y résout pas. Un échange fait ressortir l’opposition entre architecture formaliste et fonctionnaliste : « Andreu fait valoir que les longs couloirs aveugles sont difficiles à supporter, à la longue, et qu’il faudrait les doter de fenêtres : il répond vision, forme extérieure, mur lisse. « The Cube, The Cube. »

« C’était un sculpteur ?

– Disons un architecte formaliste. » »

De même, Andreu plaide pour des toilettes et des ascenseurs en nombre suffisant et mieux situés pour les usagers. Il a dû lire le livre de Roger-Henri Guerrand Les Lieux. Histoire des commodités !

En revanche j’adore le goût de la ponctualité : « De son côté, dans son studio, Spreckelsen organise d’autres séances de travail, d’un autre style. Il fixe un ordre du jour exclusif et un horaire précis, par exemple 10 h 30-11 h 50. Il ne comprend pas qu’on ne soit pas ponctuel. Quel que soit le sujet traité, qu’on ait fini ou non, à 11 h 49 il clôt la réunion et s’en va déjeuner avec sa femme.

Un extrait est intéressant sur le rôle ambigu du président de la République, car il révèle que ce n’est pas le gamin immature macron qui a inventé l’immixtion du chef de l’État dans tout et n’importe quoi : « Qu’il s’agisse du verre de la pyramide du Louvre – transparent ou teinté ? –, de la pierre du ministère à Bercy, des arbres du jardin de la Très Grande Bibliothèque, du tissu des sièges de l’Opéra Bastille, c’est François Mitterrand qui a le dernier mot. Il aime particulièrement le bois, et il tient à choisir celui dont seront faits les fauteuils de ce même Opéra. Il faut entendre les témoins raconter cet épisode. « Nous savions tous que le président avait une dilection pour le poirier. Mais nous le connaissions, nous savions aussi qu’en public il ne disait jamais : Je veux. Il fallait donc organiser une discussion aboutissant à la solution préférée par lui sans qu’il ait à exprimer cette préférence. En l’occurrence, il était impossible de lui faire dire : Je voudrais du poirier, ni de lui dire : Connaissant vos goûts, nous avons choisi du poirier. Nous avions donc prévu qu’il y ait plusieurs échantillons de bois, qu’à un moment donné quelqu’un dise : C’est joli, ça, qu’est-ce que c’est ?, qu’un autre alors réponde : C’est du poirier, et qu’un troisième renchérisse : C’est vraiment bien, pour que le président puisse conclure en disant : Je me rallie à votre avis, je trouve également que ce bois conviendrait bien. » (p. 168).

Une précision sur le salaire des architectes des travaux pharaoniques est édifiante : « tous les architectes des grands travaux touchent les honoraires d’usage, quelque dix pour cent du total du coût de la construction. La modernisation du Louvre atteindra plus de six milliards de francs, la grande bibliothèque huit milliards, l’Opéra Bastille trois milliards, la Cité de la Musique un milliard trois, l’Arche trois milliards sept » […]

Spreckelsen est particulièrement bien traité quand on sait que son travail n’est pas comparable à ce que produit Pei, par exemple. Le second a dans sa manche un grand bureau d’études et va très loin dans le détail. Les entreprises qui construisent sous sa gouverne n’ont qu’à exécuter ses plans. Le premier à quelques collaborateurs pour la circonstance, et la quasi-totalité du travail technique indispensable à son projet est assurée par l’équipe de haut niveau d’ADP sous la responsabilité d’Andreu. « Je ne sais pas comment Spreckelsen s’était débrouillé pour obtenir des honoraires pareils », se demande encore Dauge qui, aussitôt, esquisse une hypothèse : « Il avait l’appui du président ».

Sur un autre chapitre de son contrat, Spreckelsen a été bien conseillé aussi. Il a obtenu l’exclusivité des droits sur l’image. On aura besoin de son autorisation pour reproduire l’Arche et, qu’on l’ait ou non demandé, tous les droits de reproduction lui reviendront. Il ne se publiera pas une carte postale qu’il n’ait droit à une redevance.

En théorie, rien de nouveau. Cela fait plus d’un siècle que les architectes se sont vu reconnaître ce droit dérivé de la propriété artistique. Dans les années 80, cependant, la plupart en sont restés à la conception selon laquelle ce qui appartient à la rue, à la ville ou au paysage appartient à tout le monde, et ne demandent pas de droits sur l’image de leurs œuvres. Spreckelsen en demande. Il en demande l’exclusivité.

Quand ses confrères découvriront de quoi il retourne, ils commenceront par s’offusquer, puis ils s’y mettront à leur tour. Il y a souvent plus à gagner aujourd’hui à vendre les images de ses œuvres que ses œuvres mêmes. Un architecte comme Pei touche des millions sur les photos de ses ouvrages architecturaux. Les peintres et les sculpteurs ne sont pas en reste. Buren s’en est fait une spécialité. Jusqu’aux propriétaires de sites naturels, qui ont pensé être fondés à prélever leur dîme sur des photos publicitaires où figuraient leurs terres – en vain, quant à eux. » (pp 169-171).

Je suis déçu par le manque de précision de ce passage : est-ce que les 10 % s’entendent sur le budget annoncé, ou bien sur l’addition finale, dépassement y compris ? Dans ce cas, cela expliquerait l’incurie, puisque les architectes auraient tout intérêt à favoriser les dépassements…

Un long chapitre est consacré au fait que la veuve de l’architecte refuse de rencontrer l’auteure. Une phrase aurait suffi, car c’est son droit ; qu’y faire ?

Le chantier débute le 30 juin 1985, précipité par la perspective de la défaite socialiste aux prochaines élections. Or Spreckelsen s’en va le 1er juin, décidé à ne faire que des visites ponctuelles une fois par mois. « Quelques deux mille ouvriers travailleront sur le chantier, ils seront par moments mille en même temps » (p. 195).

La construction commence donc, de cet objet architectural hybride : « La bonne idée a été de faire un cube d’une seule pièce, auto-stable, précontraint dans tous les sens et portant sur les douze piliers par l’intermédiaire d’appuis glissants qui absorbent les dilatations et les mouvements du béton. » (C. Terzieff, La Grande Arche, cité p. 209). « Le défi, à ce stade du gros œuvre, est de bâtir un monument qui tient à la fois du génie civil, avec son profil de sculpture géante, et du bâtiment, dans la mesure où c’est aussi un immeuble de bureaux. Il n’est pas simple de concilier les techniques et matériaux habituellement utilisés dans le génie civil (l’art des ponts, des barrages, des clochers, tout ce qui amuse Spreck et Reitzel), et les matériaux et techniques usuels dans le bâtiment, beaucoup plus précis, puisqu’il a pour objet de loger des hommes, c’est-à-dire des cages d’ascenseurs à la taille des ascenseurs […] » (p. 211).

Comme les élections législatives de mars 1986 arrivent au galop, tout est fait pour rendre le chantier irréversible, jusqu’à faire signer un chèque de 370 millions de francs au CICOM 3 jours avant les élections ! Le 25 avril, la vente sera annulée par le gouvernement Chirac, et le CICOM dissous (p. 234).

Le rôle de Bouygues est évoqué sans aucune allusion à la franc-maçonnerie chez les maçons : « Lion : « Heureusement que Bouygues était de notre côté. Mitterrand avait répété toute l’année 85 : Que les grands projets soient irréversibles. Et moi, l’irréversibilité, j’avais pensé l’assurer en faisant appel à Bouygues pour la construction. Juppé pouvait très bien casser le chantier. Mais Bouygues aurait tempêté. Ce n’était pas par hasard qu’on avait fait affaire avec lui. On savait que le vent allait tourner en 86 et que ce serait utile à ce moment-là d’avoir cette entreprise avec nous.

– Parce que Bouygues avait des appuis à droite ?

– Parce qu’il avait une vraie puissance politique, en plus d’être l’entrepreneur le plus costaud » » (p. 237).

L’auteure se permet des private jokes incompréhensibles pour 99 % des lecteurs, par exemple en note à propos de Raymond Barre, 1er ministre, présenté comme « irréprochable », avec cette note de bas de page cryptée à la 1re personne : « Le lapsus Copernic, je sais. J’ai dit presque. » Une recherche Internet m’a appris que selon le site fasciste Le Monde, Raymond Barre était un criminel de guerre nazi, comprenez un politicien intègre.

La tension monte, et tout le monde se rend compte de l’aveuglement de l’architecte psychorigide et formaliste, comme l’écrit Jean-Louis Subileau : « Tous les interlocuteurs rencontrés (C. Pellerin, G. Trigano, les investisseurs, les cabinets des ministres du Budget et de l’Équipement) ne comprennent pas pourquoi le toit est aveugle et pourquoi la lumière du jour ne pénètre pas dans le socle et le sous socle » (cité p. 244).

Pour présenter le promoteur Christian Pellerin qui joue un rôle important lors de ce tournant, la « romancière » ne trouve pas mieux que de recopier telles quelles 27 lignes de l’article de Wikipédia sur… le faucon pèlerin. Zola se retourne dans sa tombe. S’il avait eu ce talent, La Curée aurait été torché en 3 semaines !

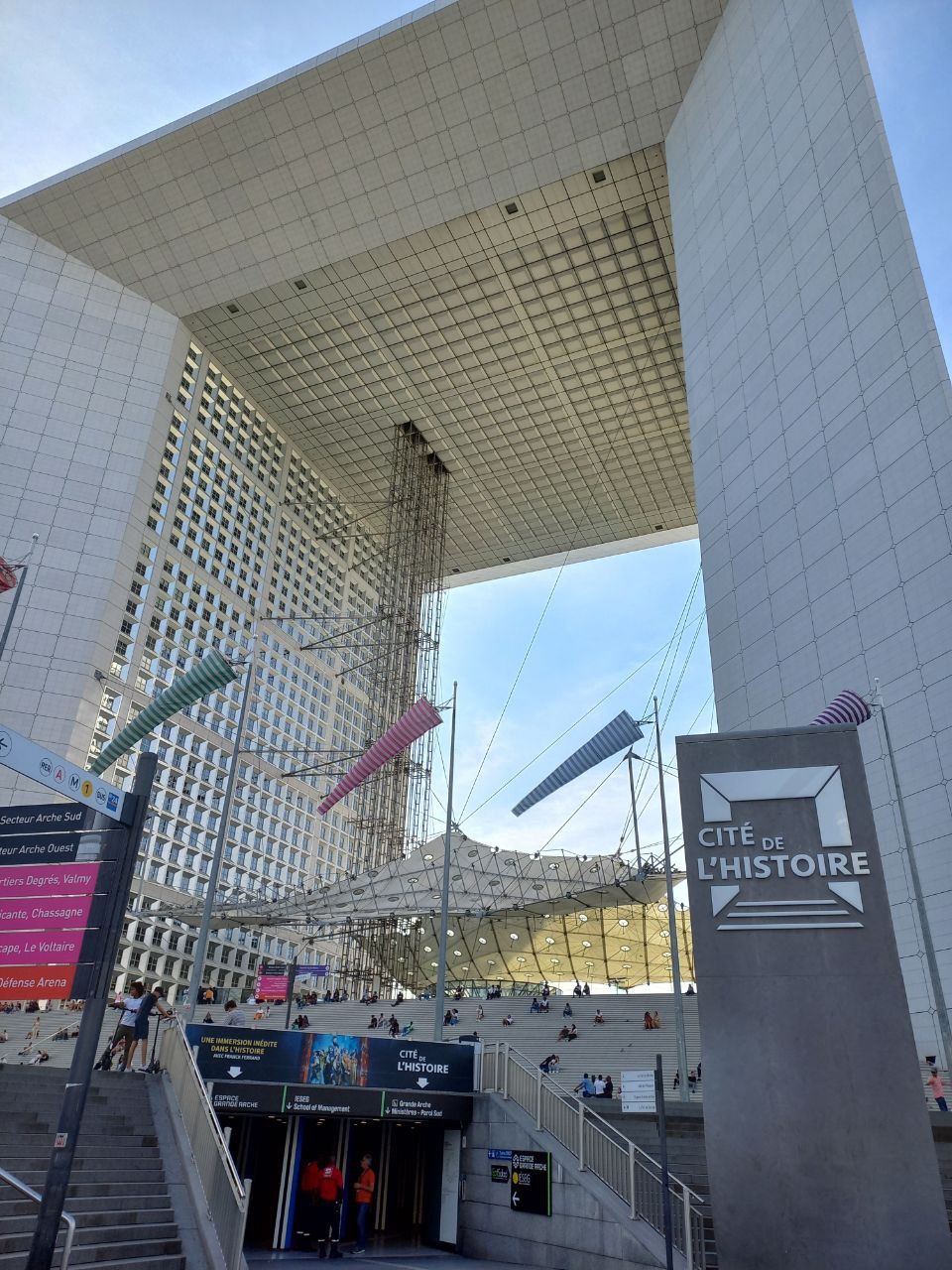

Le sous-socle abrite actuellement (depuis janvier 2023) une « Cité de l’Histoire » qui a l’air intéressante. Il semble judicieux de placer dans cet endroit aveugle une exposition qui justement n’a pas besoin de lumière ; c’est bien mieux que d’offusquer des fenêtres !

Déliquescence d’un projet tape-à-l’œil

Une scène donne la mesure de la folie de l’architecte, lors d’une séance où il doit évaluer un échantillon de plaques de marbre, selon la règle, de 15 à 16 plaques pour juger de la valeur globale : « Une fois, deux fois, dix fois c’est non, l’architecte de marche pas.

Et puis, un jour, devant un lot de 16 plaques échantillons, il donne son accord pour la première, la deuxième, les témoins retiennent leur souffle ; il agrée quinze plaques sur seize. À la seizième, il tique : Non, là, ça ne va pas ; trouvons un autre marbre. Et il repart pour Copenhague » (p. 256).

Du coup Andreu donne quand même son accord, et un jour, l’architecte « pète un plomb » lors d’une visite de chantier (à la danoise, il a juste l’air hagard et absent). Du coup il manifeste son intention de se retirer. Cela se fait avec élégance, car non seulement il fait retirer les clauses du contrat de rupture en sa faveur et renonce même à la paternité de l’œuvre, mais il accepte de tenir secrète sa démission. Dans le documentaire de Dan Tschernia, Spreckelsen se lamente : « Mais je n’ai pas pu ne pas remarquer une attitude plutôt distante tenant au fait que je venais de l’étranger. Ils auraient préféré un projet purement français » (p. 272). Il est évidemment plus facile pour son ego de valider cette fable de la xénophobie, alors que c’est juste son incompétence crasse qui était en cause. Il se brouille d’ailleurs avec Reitzel, qui décide de rester.

Cette tragi-comédie rappelle l’autre grand architecte danois, Jørn Utzon, qui lui aussi gagna un concours international pour l’un des monuments les plus célèbres au monde, l’Opéra de Sydney, et en fut viré, sauf qu’on le rappela dix ans avant sa mort !

Andreu devient seul maître à bord, et achève l’œuvre de Spreckelsen, en y apportant sa maîtrise et sa touche : « Le principe de base du projet de Spreckelsen, c’était le cube. J’ai introduit le rond un peu partout. Le Cratère central est un rond, les deux entrées latérales sont des demi-ronds. Sur le toit, j’ai tracé un cercle. Je n’ai pas inventé cela. Le rond dans le carré, le carré dans le rond, sont courants au Moyen Âge. Toutes les églises médiévales jouent sur cette symbolique du ciel et de la terre. J’ai introduit les courbes qui me sont chères pour contrebalancer l’espèce d’obsession de tout dessiner par le carré » (p. 302).

En 87-88, c’est l’étape délicate du coulage des « mégapoutres » du toit, avec un béton spécial pompé depuis le sol sur des « wagons-coffrages » grâce à « un immense portique roulant » (p. 323). Pourtant, une ultime erreur est rectifiée, à laquelle j’ai du mal à croire tant c’est énorme : « Au plus haut de l’arche, Spreck avait dessiné une arête vive, comme sont vives les arêtes verticales des parois. Mais une erreur oblige à alourdir l’épure. On s’aperçoit trop tard que le plan de structure établi par Bouygues et validé par la maîtrise d’œuvre inclut une poutre horizontale au sommet, une énorme barre de béton qui ne peut pas tenir dans une arête vive. Il va falloir épaissir le trait supérieur. Au lieu d’un filet, on aura une bande : « un plat », dit Andreu » (p. 341).

Côté financement, Jacques Chirac cède au chantage du vieil Edgar Faure, qui lui vend son soutien pour la Présidentielle contre l’annulation de l’ardoise du toit de l’arche et son attribution pour la mission du bicentenaire (p. 326). Le sommet du G7 a bien lieu au sommet de l’Arche, lors de l’inauguration, comme prévu en juillet 89, pour le bicentenaire. L’auteure paie son écot à la publication de son livre dans le courant du pouvoir : « Il est assez piquant d’écrire ces lignes vingt-cinq ans après, maintenant que, monsieur Poutine ayant froidement fait main basse sur la Crimée, la Russie n’est plus invitée aux sommets de ce qui est devenu le G7 » (p. 361).

En ce qui concerne les fioritures de l’intérieur de l’arche, elles n’emportent pas l’unanimité : « Le nuage n’a pas la cote. Beaucoup de ceux qui le découvrent demandent combien de temps cette bâche va rester là. Des sobriquets circulent dans le milieu des architectes, le meccano, Fisher-Rice, le slip, le panty » (p. 367).

Les trente premières années d’utilisation de l’Arche révèlent ce qui était évident dès le choix de Mitterrand, qui n’a vu qu’un symbole dans le dessin de l’architecte, mais en bon socialiste ne s’est pas un instant posé la question des gens qui utiliseraient le bâtiment. « Ce bâtiment n’était pas fait pour être habité, dit Lion. On a glissé des bureaux dans un monument » (p. 368). On a refilé la fondation de Faure à Claude Cheysson, qui brasse les millions de la caisse à sa guise, avec la bénédiction du pouvoir, malgré les avertissements de l’Inspection des finances. Exemple : « Le ministre de la Justice de la Guinée équatoriale a retiré personnellement trois cent mille francs en espèces sur un compte bancaire de la fondation » (p. 382). Le toit est bientôt fermé à l’occasion d’une avarie à l’ascenseur, lequel pose un souci tellement évident de sécurité qu’on se demande comment les personnes qui ont laissé faire ça ne sont pas en prison. Faut-il attendre qu’il y ait un drame ? Le marbre joujou de l’architecte incompétent et du président monarque est remplacé « par un granit à toute épreuve » (p. 386). Quand je me suis rendu sur place après la lecture de ce livre, j’ai vu de mes yeux ce qu’il en était de ce granit « à toute épreuve ». Rien que sur le côté Nord-Est, trois endroits où des plaques sont cassées à la jonction de l’escalier. Et bien sûr, pas réparées immédiatement, ce qui donne un aspect misérable par incurie, comme tout à Paris. Sur les 3,7 milliards du projet, pas une ligne n’est prévue pour qu’il reste intact. Les ascenseurs en déshérence complètent le tableau, de sorte qu’il n’y a quasiment plus de touristes sur place, et que le site n’est plus fréquenté que par la faune locale. Je n’y étais pas allé depuis des années (signe que l’endroit n’est pas fait pour donner envie d’y aller), et j’ai quand même été intéressé par l’effort pour implanter des sculptures modernes plus ou moins intéressantes, mais c’est tellement rare à Paris, comme celle de Philip Haas ci-dessus. Il y a toute une forêt de petits platanes qui donne du charme (si je puis dire !) à l’endroit.

En somme, si ce livre n’est ni un roman, ni de la littérature, c’est un essai très intéressant sur les gabegies que permet notre république bananière où toutes les institutions sont dévoyées par le fait du prince. Et cela ne s’est pas amélioré avec la macronie : qu’est-ce que cela peut bien donner quand le prince est un enfant ?

– Écouter le premier numéro d’une série de France Culture consacré à La Grande Arche, en 8 épisodes, avec Laurence Cossé (2019). L’épisode dure 58 minutes, et se prête parfaitement à une analyse en classe. Il s’agit en fait de la rediffusion en un bloc de deux épisodes de 28 minutes diffusés quelque temps avant.

– Article illustré de 2019 : « Le grand cube du Danois inconnu ».

Voir en ligne : Laurence Cossé - La Grande Arche – Librairie Mollat

© altersexualite.com 2023

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Youtube et au fil Telegram Lionel Labosse.

altersexualite.com

altersexualite.com