Accueil > Culture générale et expression en BTS > Corps naturel, corps artificiel > Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos (...)

La beauté : naturelle ou artificielle ?

Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, de Georges Vigarello

Histoire de la beauté : Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, de Georges Vigarello

Points Seuil, 2004, 350 p., 9,1 €.

samedi 8 décembre 2018

Étant à partir de septembre 2018 en exercice dans un établissement technique parisien, je me retrouve à enseigner auprès d’étudiants de BTS, ce que j’avais déjà eu l’occasion d’expérimenter avec plaisir il y a une dizaine d’années. Voici donc pour commencer une fiche de lecture sur l’un des livres de la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème « Corps naturel, corps artificiel ». Ayant constaté que mes étudiants avaient du mal avec le fait de lire un essai, j’ai essayé de leur proposer une sorte d’exemple sinon de modèle de fiche de lecture qui ne soit pas pompée sur Internet. Comme ce livre ne contient aucune illustration mais qu’on meurt d’envie de les voir, eh bien je leur ai proposé de faire des recherches à partir de connaissances acquises grâce à ce livre. Cet article part de cette fiche réalisée pour mes étudiants et va bien au-delà.

L’étude de Georges Vigarello se limite à la période moderne et à l’Occident. Les chapitres consacrés au XVIe et XVIIe sont truffés de citations dans leur jus, et pourront dérouter les étudiants ; mais justement la recherche de références iconographiques seulement nommées dans le texte (et les abondantes notes) leur permettra de surmonter la difficulté. Ainsi du tableau du Titien La Bella (1536), un des premiers tableaux qui vaut non pas pour une scène religieuse, mais simplement pour la beauté du modèle anonyme. Dans les textes comme dans la peinture cependant, « les stéréotypes menacent ces descriptions. Le mot d’« embonpoint » en est le meilleur exemple. Régulièrement utilisé, au XVIe siècle, pour indiquer l’état d’équilibre entre « maigreur » et « grosseur », il est donné dans l’évidence alors que le terme lui-même, comme ses adjectifs, suggèrent plus qu’ils n’arrêtent des formes définitives » (p. 19). Au niveau du vêtement, le vertugadin, en vogue au XVIe siècle, « transform[e] plus que jamais la jupe en piédestal du buste » (p. 21). L’homme du XVIe se dissocie de la femme, et s’oppose à l’homme du Moyen Âge, qui « pouvait assimiler force et beauté » : « L’homme horrible de poil en la face et de tout le corps, porte un visage altier, renfrogné et inhumain » (Jean Liébault, p. 30). L’harmonie du corps humain telle qu’elle ressort de l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, est selon l’historien, plus intellectuelle que concrète. Il oublie à mon sens de préciser que Léonard, en faisant mouvoir son Homme alors que les autres dessins connus des éditions de Vitruve faisaient de ses membres inférieurs une colonne, contribue à la libération du corps humain, à l’opposé de l’aspect socle dans la représentation des femmes.

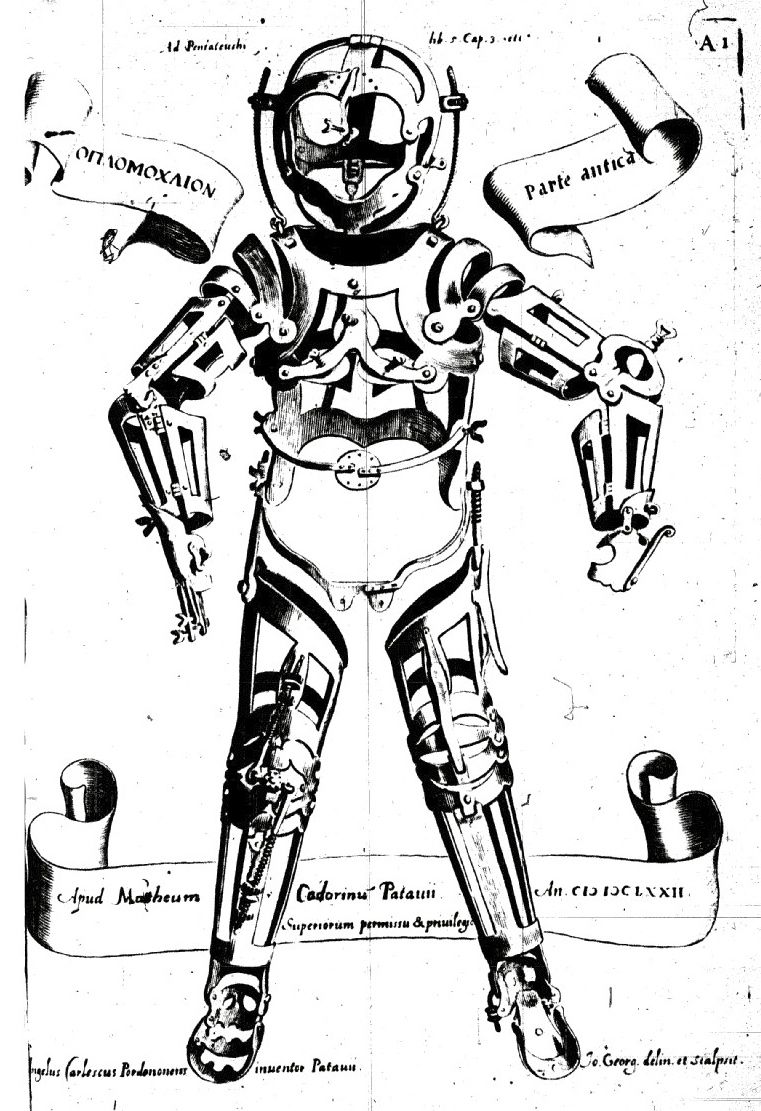

Mais Vigarello ne s’intéresse pas qu’aux arts et à la littérature ; il explore aussi les traités, les catalogues, les archives de tous ordres. Ainsi apprend-on que le corset a été utilisé pour dresser et contraindre les corps des enfants et des femmes, depuis le XVIe jusqu’au début du XXe siècle, pour des raisons thérapeutiques parfois, mais le plus souvent esthétiques : « Le thème du redressement est appliqué jusqu’au symbole avec l’appareil de Fabrice d’Aquapendente en 1647 [illustration ci-dessus] : membrure fantastique suppléant de ses articulations métalliques les articulations défaillantes et corrigeant de ses lames rigides toute déviation possible. Cet improbable engin d’acier, avec ses crémaillères, vis et boulons, est réservé à la pathologie, mais le corset, plus modestement, devient l’instrument quotidien de la tenue : celui de l’élégance et du maintien. » [1] À propos du corset, Vigarello cite une nouvelle de notre vieil ami l’abbé de Choisy : « Sa taille à 12 ans était déjà formée. Il est vrai qu’on l’avait un peu contrainte dès l’enfance avec des corps de fer afin de lui faire venir des hanches et de lui faire remonter la gorge. Tout avait réussi » (p. 79). L’historien note une différence entre les « tailles nobles » et « tailles populaires ». Par exemple, dans cette gravure d’Abraham Bosse « Le Toucher », « le dos très raidi de la jeune maîtresse tranche avec le dos arrondi et trapu de la servante relevant le rideau » (p. 81).

Vigarello rend hommage à l’Encyclopédie pour avoir popularisé le corps populaire : « l’acuité de l’Encyclopédie, entre autres, sensible comme jamais aux activités de labeur, ce savoir focalisé sur chaque déplacement physique dans les artisanats de la main et du corps, l’univers du porteur, du couvreur, du charpentier ou du rameur sur lesquels se multiplient les planches et les précisions » (p. 101). Diderot notamment s’est intéressé par exemple à « l’esthétique du bossu » (p. 101). Voir ce texte passionnant dans les essais sur la peinture pour faire suite au salon de 1765 : « Tournez vos regards sur cet homme dont le dos et la poitrine ont pris une forme convexe. Tandis que les cartilages antérieurs du col s’allongeaient, les vertèbres postérieures s’en affaissaient. La tête s’est renversée ; les mains se sont redressées à l’articulation du poignet ; les coudes se sont portés en arrière : tous les membres ont cherché le centre de gravité commun qui convenait le mieux à ce système hétéroclite. Le visage en a pris un air de contrainte et de peine. Couvrez cette figure, n’en montrez que les pieds à la nature ; et la nature dira, sans hésiter : Ces pieds sont ceux d’un bossu. » C’est aussi au XVIIIe siècle que Louis-Jacques Moreau de la Sarthe établit une différence fondamentale entre homme et femme : « forme losangée pour la femme, trapézoïdale pour l’homme, « la poitrine et les hanches sont dans une raison inverse dans les deux sexes ». La force d’un côté, la beauté de l’autre » (p. 104). Cela me fait penser à certaines réflexions iconoclastes que j’eus naguère à propos du « manspreading ». Le prix astronomique des miroirs est convoqué pour justifier la représentation qu’on se fait de son propre corps : « L’objet, autant le dire, demeure hors de portée des bourses communes : il est estimé à 3 000 livres alors qu’un chirurgien de l’Hôtel Dieu gagne 200 livres par an. D’où l’extrême rareté d’une vue entière de soi à l’époque des Lumières, confirmant combien la conquête personnelle d’une ligne de beauté, la saisie globale des contours fonctionnels ou naturels, doivent, au XVIIIe siècle, être nuancées » (p. 110). Les statistiques de la peinture sont aussi révélatrices : « La fréquence des portraits personnels dans les inventaires après décès de l’élite parisienne le montre déjà : leur nombre, de 18 % au XVIIe siècle, atteint 28 % au XVIIIe siècle, alors que décline fortement l’image religieuse (de 29 % à 12 %) » (p. 111). La fin du XVIIIe voit une évolution majeure, avec l’ouverture d’impôts (« fermes ») pour les cosmétiques, qui sont désormais vendus tout préparés, et non conseillés sous forme de recettes à préparer soi-même (p. 120). C’est aussi le début du sport, sous la première espèce des « marcheuses » : « Les promenades hygiéniques ont bien leur code à la fin du siècle. Les « marcheuses » revêtues d’une robe courte, munies d’un long bâton, accèdent aux gravures de mode » (p. 126).

On arrive au XIXe siècle. P. 138 : « Les physionomies sont alors évoquées autrement. L’intériorité porte à l’illimité. […] Une force du dedans imprègnerait les traits. Exactement comme semblent « irradiés » les ovales des peintres : la Femme à la perle de Corot, les « demoiselles » du bord de Seine » de Courbet [à comparer avec la Joconde de De Vinci], ou, plus que toute autre, la Madame Caillart d’Ary Scheffer. Une évolution technique accompagne cette évolution de la beauté féminine : « Le fard est bien devenu « maquillage » au milieu du XIXe siècle : il ne porte plus seulement sur les couleurs et le teint, il porte sur les formes, les traits. Architecture savante, il combine couches et niveaux : le blanc liquide et laiteux d’abord, pour « préparer la toile », dénommé plus tard fond de teint, la poudre rose ensuite « forçant ou modérant les couleurs », quelques lignes soulignées au pinceau enfin, « légèrement trempé », pour accommoder les traits » (p. 143). Certains savants inventent une gymnastique du corps et du visage pour affiner la beauté féminine, inventant les termes « callisthénie » et « calliplastie » (Charlemagne Ischir Defontenay). La Parisienne invente alors une nouvelle démarche souple et légère : elle est « fière de sa jambe comme un soldat de son épée » (citation d’Eugène Guinot, « La Lionne », p. 149). Cette dernière « se lance dans cent pratiques nouvelles, le tir, l’escrime, les courses au bois, la nage à l’école de natation, la lecture assidue des journaux » (p. 150). Cette assurance et fermeté gagnée par la femme entraîne un adoucissement de la virilité perceptible dans les figures masculines de la littérature, qui sans perdre de la force, gagnent en grâce, avec la mode du dandysme. Le grand modèle est Lord Byron qui « porte à l’extrême ce mélange de grâce et de vigueur : cette recherche d’une tenue « délicate », associée à une interminable entreprise d’affermissement par la boxe, la nage, voire quelque « violence de bête féroce » » (p. 154).

Le corset demeure l’instrument n°1 de la silhouette féminine : « Impossible, aussi, de penser cette silhouette hors de la contrainte du corset, ce qui en limite la mobilité. Nombre d’indices confirment la présence de l’objet au-delà des frontières sociales : 8 000 ouvrières vivent de son commerce en France au milieu du siècle, fabriquant, pour 12 millions de francs par an, des pièces dont le prix varie entre 400 francs et 1 franc. Les gravures […] de Daumier exhibent l’objet aux plus modestes des devantures parisiennes » (p. 158). Le corset de la fin du XIXe est plus contraignant : « Il faut des corsets longs, plus enveloppants que jamais, les baleines descendant très bas sur les hanches » (Le Messager des modes, cité p. 161). Dans les années 1880-1890, le nu féminin se banalise, ce qui ne se fait pas sans choquer, « dans les spectacles, les affiches, les journaux », puis dans « les revues du Moulin-Rouge ou du Casino de Paris » et « les cafés-concerts » (p. 165). Cela se fait en parallèle avec la découverte des plaisirs de la plage « où l’absence de corset accroît la différence entre les silhouettes d’hiver et les silhouettes d’été » (p. 167). (Voir Sur la plage (Mœurs et Coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles)), de Jean-Didier Urbain). « Plus que les fêtes du casino, le bain était le triomphe des beautés jeunes et accomplies. Les femmes qui n’étaient pas sûres de leurs grâces n’osaient s’y risquer. Et telles qui s’étaient fait remarquer l’hiver précédent par une physionomie expressive, langoureuse, espiègle, passionnée ; par les traits réguliers de leur visage ; par l’art de se bien vêtir et de porter avec aisance une toilette somptueuse, se voyaient avec étonnement dédaignées, laissées en oubli pour des créatures de nom, de figure et de tenue moins nobles, mais d’une solide et harmonieuse charpente, d’une chair riche, claire, qui réjouit et la main et l’œil » (Hugues Rebell, cité p. 168). Tout cela impose l’image d’une posture féminine plus naturelle, non cambrée (p. 170). Le début du XXe siècle verra des croisades et pétitions « contre la mutilation du corset » et « la torture du corset » (p. 171). En 1903, Le Carnet féminin indique une règle inédite : « On admet que l’individu entre 20 et 50 ans doit peser autant de kilogrammes que sa taille a de centimètres au-dessus de un mètre » (p. 175). Un autre progrès technique influe sur la beauté : l’eau courante : « l’accès aux étages d’un fluide distribué « à volonté » grâce aux travaux de canalisation comme ceux de Belgrand et d’Haussmann à Paris. Il transforme les soins intimes dans les logements bourgeois, légitimant plus que jamais la référence au bain, dès les premiers chapitres des traités de beauté, renforçant le rêve de quelque apparence physique transfigurée par une profusion d’eau » (p. 179). Et de citer le Zola d’Au Bonheur des Dames (1883) : « Cela tourne à la religion du corps, de la beauté, de la coquetterie et de la mode » (p. 181).

Nous voici au XXe siècle, qui poursuit la révolution entamée à la fin du XIXe. Une longue citation de Proust sur Odette rend compte du bouleversement : « le corps d’Odette était maintenant découpé en une seule silhouette cernée tout entière par une « ligne » qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, l’éparpillement composite des modes d’autrefois, mais qui aussi, là où c’était l’anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier pour toute une partie du parcours aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le « strapontin » de l’affreuse « tournure » avaient disparu ainsi que ces corsages à basques qui dépassaient la jupe et raidis par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avaient donné l’air d’être composée de pièces disparates qu’aucune individualité ne reliait. La verticale des « effilés » et la courbe des ruches avaient cédé la place à l’inflexion d’un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène bat l’onde et donnait à la percaline une expression humaine, maintenant qu’il s’était dégagé, comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l’enveloppement des modes détrônées » (cité p. 192 ; Vigarello modifie d’ailleurs le texte de Proust !). Un bouleversement en dit long : « les élancements verticaux se conjuguent dans les dessins de corps. Les jambes allongées en sylphide, déplacent le rapport des membres : « cuisses longues et nerveuses » systématiquement associées à la « ligne mince », dans les Années folles. Un signe le dit : la hauteur allant du pied à la ceinture, longtemps demeurée le double de celle du tronc dans les revues de mode du XIXe siècle, atteint maintenant le triple de cette hauteur dans les mêmes revues. L’« étirement en longueur » est si brusque, si intense, que l’opinion des modistes eux-mêmes peut s’en offusquer » (p. 192). C’est alors le choc de La Garçonne, de Victor Margueritte (1922). La coupe de cheveux est adoptée par « une femme sur trois en 1925 » : « son versant pratique a simplifié l’entretien de la chevelure, dénié le lourd et l’encombrant pour le fluide et le léger. Le geste a fait date, d’autant plus révélateur qu’il était ostentatoire, toujours mieux souligné, commençant même à être « un compliment pour une femme » » (p. 194). Les vacances transforment l’esthétique de la beauté féminine : « Le hâle devient critère incontournable, « mutation culturelle sans doute, ou du moins son indice », alors que le traité de beauté de « Femina-Bibliothèque », en 1913, y voyait encore un signe d’« enlaidissement » » (p. 198). L’auteur note « Toute la différence entre le courrier des lectrices des années 1900 où dominent encore visage et maquillage et le courrier des années 1930 où domine l’affinement d’une silhouette explorée dans d’interminables détails » (p. 200). La balance, instrument rare en 1900, se démocratise à partir de 1935 avec des modèles à plateau bas. Des grilles poids/taille sont publiées par les magazines, et les sociétés d’assurance-vie américaines « calquant leurs tarifs sur l’écart à la normale de leurs clients : de 12 kg au-dessous de la norme à 23 kg » (p. 203). Le cinéma, à partir des années 1930, lance la mode du « « blond platine » obtenu par la décoloration illuminant l’écran ». Jean Harlow lance la mode, mais au-delà de la blondeur, c’est le souci des cheveux en général, qui permet de qualifier les stars de cinéma (p. 209). Les revues jouent leur rôle : « Maquillage, coiffure, tenue rapprochent brusquement la fille banale de la star de l’écran. La transmutation est possible : « La conclusion de tout ceci ? Il n’y a plus de femme laide… Il n’y a que des femmes qui se négligent » (p. 215). Autre innovation du XXe siècle : « Une chirurgie esthétique « pure » rejoint la chirurgie « réparatrice » réinventée avec la Première Guerre mondiale. Rides, joues, arêtes du nez, doubles mentons, seins ou même abdomens peuvent être soumis au scalpel. Le technique s’est précisée : dissimulation des cicatrices, maîtrise de l’anesthésie locale, sutures aux infimes brins de crin. […] Un acte surtout y est dominant : l’effacement des rides. Chiffons le prétend « à l’ordre du jour » en 1931 : 2 500 opérations le concernent sur les 3 000 opérations esthétiques réalisées par René Passot entre 1918 et 1930 » (p. 223). La cellulite est aussi devenue une obsession de la presse féminine. Nouvelle évolution du masculin : « Le corps masculin s’effile, s’adoucit : les formes fluides de Keanu Reeves d’aujourd’hui dans le Matrix de Valdemar Vaderian [2], sa peau « lisse », son visage gracile, ses combats dansés ne sont guère éloignés de ceux de sa partenaire Laurence Fishburne, que rapprochent encore la sobriété de la coiffure, les lunettes profilées, la tunique fine et resserrée » (p. 232). « Alors que les anciens concours de plastique musculaire, ceux de « Monsieur Europe » ou de « Monsieur Univers », changent de formule, comme de nom, « Mister Europe », « Mister France », pour valoriser moins le galbe athlétique que le « raffinement de l’apparence et le soin de soi, la promotion de la beauté au masculin ». David Beckham, footballeur élu en 2002 l’homme « le plus élégant et le plus sexy d’Angleterre », incarnerait l’image extrême de ces changements, avec sa silhouette longiligne, ses tenues souples, son visage soigné, tous signes pourtant associés à la rudesse de son jeu. Beckham représenterait le nouveau mâle « métrosexuel », subtil dosage d’urbain (métro) et d’identité inédite (sexuel) à mi-chemin entre le "macho man" et l’éphèbe accro à son miroir » ; ce mâle décrit par certaines enquêtes comme ayant déplacé les « codes de la virilité », entraînant 40 % de jeunes entre 20 et 35 ans » […] « Le phénomène s’est précipité : « Un monsieur pour cinq dames » a eu recours en 2000 à cette chirurgie, contre un pour quinze en 1985. L’investissement est majeur, même si l’ensemble du chiffre d’affaires des cosmétiques masculins, passant entre 2000 et 2002 de 10 % à 12 % de l’ensemble du chiffre d’affaires des cosmétiques féminins, représente des quantités « limitées », une « force d’inertie » même, diagnostiquée par Cosmetica, révélant combien cette dynamique ne saurait être achevée » (p. 234).

– Beauté fatale, de Mona Chollet (2011) semble le prolongement du livre de Vigarello.

– Lisant les Œuvres de Buffon dans le volume de la Pléiade, je tombe sur un texte magnifique sur l’emmaillotement et les corsets, inconnu d’Internet à l’heure où je rédige cet article. Le voici. Attention : ce texte est cité dans L’Émile de Rousseau, mais il est de Buffon !

« À peine l’enfant est-il sorti du sein de sa mère, à peine jouit-il de la liberté de mouvoir et d’étendre ses membres, qu’on lui donne de nouveaux liens, on l’emmaillote, on le couche la tête fixe et les jambes allongées, les bras pendants à côté du corps, il est entouré de linges et de bandages de toute espèce, qui ne lui permettent pas de changer de situation ; heureux si on ne l’a pas serré au point de l’empêcher de respirer, et si on a eu la précaution de le coucher sur le côté, afin que les eaux qu’il doit rendre par la bouche, puissent tomber d’elles-mêmes, car il n’aurait pas la liberté de tourner la tête sur le côté pour en faciliter l’écoulement. Les peuples qui se contentent de couvrir ou de vêtir leurs enfants sans les mettre au maillot, ne font-ils pas mieux que nous ? les Siamois, les Japonais, les Indiens, les Nègres, les Sauvages du Canada, ceux de Virginie, du Brésil, et la plupart des peuples de la partie méridionale de l’Amérique, couchent les enfants nus sur des lits de coton suspendus, ou les mettent dans des espèces de berceaux couverts et garnis de pelleteries. Je crois que ces usages ne sont pas sujets à autant d’inconvénients que le nôtre ; on ne peut pas éviter, en emmaillotant les enfants, de les gêner au point de leur faire ressentir de la douleur ; les efforts qu’ils font pour se débarrasser, sont plus capables de corrompre l’assemblage de leur corps, que les mauvaises situations où ils pourraient se mettre eux-mêmes s’ils étaient en liberté. Les bandages du maillot peuvent être comparés aux corps que l’on fait porter aux filles dans leur jeunesse ; cette espèce de cuirasse, ce vêtement incommode qu’on a imaginé pour soutenir la taille et l’empêcher de se déformer, cause cependant plus d’incommodités et de difformités qu’il n’en prévient » (Histoire naturelle de l’homme. De l’enfance, Pléiade, p. 198).

© altersexualite.com 2018

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] La date de 1647 est sans doute celle de la parution de la traduction, car Girolamo Fabrizi d’Acquapendente est mort en 1619.

[2] Sic : Georges Vigarello veut sans doute évoquer le film des frères – devenus sœurs – Lana et Lilly Wachowski.

altersexualite.com

altersexualite.com