Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > L’Usage du monde, de Nicolas Bouvier

Bible moderne du voyageur

L’Usage du monde, de Nicolas Bouvier

L’Usage du monde, de Nicolas Bouvier

Droz, 1963, 380 p., épuisé dans cette édition

samedi 4 juin 2022, par

L’Usage du monde de Nicolas Bouvier figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». Cela m’a permis d’apprendre au passage que ce livre avait figuré au programme de l’agrégation de Lettres modernes en 2018, au milieu d’œuvres on ne peut plus classiques. J’avais dû lire ce livre il y a 25 ans, quand j’ai commencé à voyager, certes pas à la façon de Nicolas Bouvier, mais dans des conditions plus pépères, souvent dans le cadre de voyages de groupes. Je le relis avec nostalgie, picorant les passages les plus parlants pour les étudiants d’aujourd’hu. Cet article ne constituera donc pas une recension critique, juste des notes de lectures & extraits. La réputation du livre est peut-être surfaite. Il a formaté un type de voyageur moderne, qui a persisté jusqu’aux années 70 incluses, disons avant le choc pétrolier, le voyageur en petite auto qui passait les frontières si facilement, avant la mise en place de l’État policier mondial.

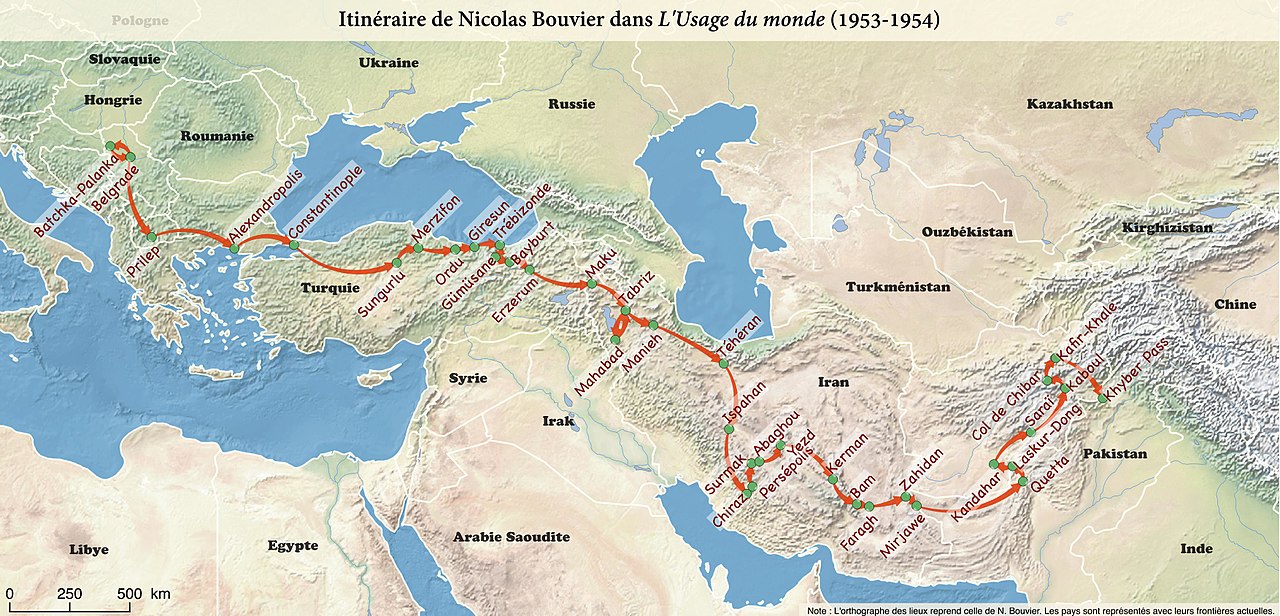

Je note l’humour des inspecteurs qui font cohabiter si je puis dire en cette année scolaire, le thème « Dans ma maison » avec « Invitation au voyage… », dans des circonstances où l’on dirait que les psychopathes qui dirigent le monde ont décidé de mettre fin à l’ère des voyages de tourisme pour les gueux qui ne se déplacent pas comme eux en jet privé. J’ai choisi la déjà vieille réédition Droz de 1999, qui fêtait les 75 ans de la Librairie Droz (1924), par cette réédition proche de l’édition suisse originale de 1963. On trouve évidemment le livre dans diverses éditions modernes. Les dessins de Thierry Vernet truffent le récit, et les deux figurent à égalité sur la couverture, mais seul le nom de Bouvier se retrouve sur la tranche et sur la liste du BO pour le BTS. Cette réédition de luxe ne contient aucune carte de l’itinéraire du voyage, c’est dire ! J’inclurai donc dans l’article celle concoctée par Wikicommons.

Le préfacier Alain Dufour, ami d’enfance des auteurs et directeur de Droz, nous donne quelques détails sur les à-côtés du voyage, et quelques leçons de voyage qui ne déparent pas du texte de son ami et auteur, tout en faisant le lien avec le thème de BTS « Dans ma maison » du côté de celui qui reçoit les récits de voyages tranquillement installé chez lui :

« Ensuite eut lieu le départ du fameux voyage. Nicolas et Thierry partaient dans une vieille Fiat Topolino, dont ils avaient pris soin de faire enregistrer l’état et le fonctionnement par le représentant de Fiat en Suisse, sachant que s’ils arrivaient jusqu’en Inde avec ce véhicule, l’exploit serait célébré par la maison Fiat – ce qui eut lieu en effet, à Bombay en 1955, une photographie l’atteste, et Fiat offrit un nouveau moteur qui permit à l’auto de fonctionner encore un certain nombre de kilomètres. Mais surtout ce voyage devait donner lieu à un livre. Donc Nicolas avait prévu de récupérer à son retour les lettres qu’il écrirait à ses parents et amis, afin de disposer de certains matériaux destinés au livre, en plus des notes prises au cours du voyage, dont la conservation n’était pas absolument garantie. Chacun donc avait été dûment averti. Et je me rappelle lui avoir fidèlement remis les cinq ou six lettres racontant l’hiver à Tabriz, la traversée de Téhéran et de l’Afghanistan, à son retour. Mais les lettres reçues par M. et Mme Bouvier parents étaient beaucoup plus nombreuses. Ces précautions ne furent pas inutiles : la perte quasi totale des notes de l’auteur, dans un hôtel de Quetta, est racontée dans quelques pages parmi les plus impressionnantes de l’Usage du monde, avec la recherche désespérée de ces notes dans la décharge des poubelles de la ville, se terminant par cette évocation d’Héraclite : « ni le doux ni l’amer n’existent, mais seulement les atomes et le vide entre les atomes » » (p. XI).

La voiture est en fait une Fiat 500 Topolino. Voir un article d’Odile Gannier : « Bouvier et la Topolino : les mécanismes automobiles de L’Usage du monde. Une photographie du cahier de cette édition montre Nicolas Bouvier en influenceur moderne (ce qui intéressera nos étudiants !) photographié à l’agence Fiat de Bombay en 1955 avec sa Fiat 500 modèle 1948, achetée en 1949, dont il obtint donc, grâce à un contrat publicitaire, un moteur neuf.

« Et nous, ses amis, quand avons-nous compris qu’il était vraiment un grand auteur ? J’entends : plus qu’un conteur fascinant, car cela nous le savions depuis longtemps. Un auteur, c’est-à-dire celui qui manie la langue française de manière à couper le souffle de son lecteur, et à lui faire dire : il faudrait savoir cela par cœur. Pour ma part, je situerais ce moment à son retour d’Asie. Il lisait à l’un ou à l’autre quelque fragment de ses brouillons , le soir, dans cette « chambre rouge » qu’il a si bien décrite dans le Serpent à plume. Oublié, tout ce qu’on avait pu trouver d’un peu baroque dans ses premiers textes, ou d’un peu gratuit. Là il vous entraînait dans l’aventure, vous faisait partager ses émotions, ses souffrances, ses joies intenses, dans des régions si lointaines et mystérieuses, que les préoccupations qui tissent nos jours – ne pas manquer le train, ne pas oublier de saluer Madame Schwartz au marché – n’avaient simplement plus aucun sens. On était ramené à l’essentiel de la vie : bénir le soleil qui se lève, apaiser sa faim d’une croûte de pain et sa soif d’un café parfumé. L’auteur-voyageur vous transportait, vous transformait aussi. »

Sur le style, à méditer par tous les écrivains en herbe : « Travail qu’il définissait ainsi : la phrase doit être usée, comme un vieux vêtement, dont l’étoffe devient si lisse que le corps ne sent plus un seul de ses plis. C’était une ascèse. Le premier jet était baroque, ruisselant d’adjectifs rutilants. Et peu à peu les adjectifs les plus somptueux s’en allaient, il ne restait que les indispensables. Ce reste devenait plus précieux, plus efficace » (p. XIII).

Le récit de l’édition est intéressant : Bouvier renonce à Gallimard et Arthaud, qui veulent soit supprimer les dessins, soit rogner le texte, et édite à compte d’auteur et en souscription, à Genève (p. XV), en 1963 pour le récit d’un voyage qui date déjà de 10 ans : les deux compères sont partis en juin 1953, et ce n’était pas le premier voyage de Nicolas, puis se sont séparés au bout d’un an et demi, et Nicolas continua seul, engrangeant le contenu de plusieurs autres livres. Le succès d’estime en Suisse permet de fourguer le livre à Julliard, hélas à peine imprimé, voilà que Julliard est racheté par les Presses de la Cité, qui abandonnent le livre. L’auteur rachète le stock à bas prix et le ramène en Suisse dans sa voiture, où il est vendu par Droz avec le nom de « Julliard » sur la couverture ! Voilà pour encourager les auteurs : les éditeurs célèbres ratent parfois des auteurs qui 50 ans plus tard seront au programme de l’agrégation ! Je me demande si c’est le délai de dix ans entre le voyage et la publication du récit qui justifie des notes de bas de pages qui la plupart du temps auraient pu être intégrées au texte. L’auteur semble avoir envie d’expliquer quelque chose qui dix ans auparavant lui semblait évident.

Cette édition spéciale commence par un choix de lettres, puis un cahier d’illustrations, que l’on ne retrouve pas toutes sur Internet, comme ces deux projets de jaquettes pour Julliard, avec une version originale d’un dessin maintes fois repris pour les couvertures de diverses éditions, que je reproduis pour l’usage non du monde, mais des cours ! Le premier dessin sera la vignette – ironique – de la rubrique.

– On peut trouver les dessins de Thierry Vernet sur cette page.

L’Usage du monde

Voici l’avant-propos, page célèbre, qui entremêle le style des deux amis, nous faisant nous demander s’ils n’ont pas été passés au même tamis ! J’avais inclus cet extrait dans un sujet de BTS sur le thème « Le Détour » (2009-2010).

« J’avais quitté Genève depuis trois jours et cheminais à toute petite allure quand à Zagreb, poste restante, je trouvai cette lettre de Thierry :

Travnik, Bosnie, le 4 juillet.

« Ce matin, soleil éclatant, chaleur ; je suis monté dessiner dans les collines. Marguerites, blé frais, calmes ombrages. Au retour, croisé un paysan monté sur un poney. Il en descend et me roule une cigarette qu’on fume accroupis au bord du chemin. Avec mes quelques mots de serbe je parviens à comprendre qu’il ramène des pains chez lui, qu’il a dépensé mille dinars pour aller trouver une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu’il a cinq enfants et trois vaches, et qu’il faut se méfier de la foudre qui a tué sept personnes l’an dernier.

Ensuite je suis allé au marché. C’est le jour : des sacs faits avec la peau entière d’une chèvre, des faucilles à vous donner envie d’abattre des hectares de seigle, des peaux de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux de fer-blanc, des tamis de jonc encore vert auxquels des moustachus mettent la dernière main, et régnant sur tout cela, la galerie des unijambistes, des manchots, des trachomeux, des trembleurs et des béquillards.

Ce soir, été boire un coup sous les acacias pour écouter les Tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j’ai acheté une grosse pâte d’amande, rose et huileuse. L’Orient, quoi ! »

J’examinai la carte. C’était une petite ville dans un cirque de montagnes, au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade où l’« Association des peintres serbes » l’invitait à exposer. Je devais l’y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l’Iran, l’Inde, plus loin peut-être… Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre mois. Le programme était vague mais, dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir.

C’est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, qui donne ainsi l’envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu’on y croise, aux idées qui vous y attendent… Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c’est qu’on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu’au jour où, pas trop sûr de soi, on s’en va pour de bon.

Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait.

…Au dos de l’enveloppe, il était encore écrit : « mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ! »

Bon début. Pour moi aussi. J’étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc-siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement – pieds nus, fichus noirs et croix de laiton. Deux geais se querellaient dans le feuillage d’un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j’écoutais au fond de moi la journée s’effondrer comme une falaise. Je m’étirais, enfouissant l’air par litres. Je pensais aux neuf vies proverbiales du chat ; j’avais bien l’impression d’entrer dans la deuxième » (pp. 7-10).

J’articule l’article en 3 parties géographiques, mais l’auteur estompe plus ou moins les frontières dans son chapitrage.

Yougoslavie, Grèce, Turquie

Et nous voilà en Yougoslavie, enfin en Serbie :

« Pendant mes années d’études, j’avais honnêtement fait de la « culture » en pot, du jardinage intellectuel, des analyses, des gloses et des boutures ; j’avais décortiqué quelques chefs-d’œuvre sans saisir la valeur d’exorcisme de ces modèles, parce que chez nous l’étoffe de la vie est si bien taillée, distribuée, cousue par l’habitude et les institutions que, faute d’espace, l’invention se confine en des fonctions décoratives et ne songe plus qu’à faire « plaisant », c’est-à-dire : n’importe quoi. Il en allait différemment ici ; être privé du nécessaire stimule, dans certaines limites, l’appétit de l’essentiel. La vie, encore indigente, n’avait que trop besoin de formes et les artistes – j’inclus dans ce terme tous les paysans qui savent tenir une flûte, ou peinturlurer leur charrette de somptueux entrelacs de couleurs – étaient respectés comme des intercesseurs ou des rebouteux » (p. 21).

« Parfois un diplomate qui passait par l’exposition et nous invitait à dîner nous permettait de retrouver cette patine citadine dont la ville manquait tant. Vers sept heures, nous posions dans la Save la poussière de la journée, nous nous balafrions en hâte devant le miroir du palier, et vêtus de complets défraichis, nous nous laissions béatement couler vers les beaux quartiers, les robinets chromés, l’eau chaude et les savonnettes, dont nous profitions – sous prétexte de disparaître – pour laver une provision de mouchoirs et de chaussettes. Lorsque celui qui s’était chargé de cette corvée finissait par revenir, la sueur au front, l’hôtesse disait maternellement : « Vous n’êtes pas bien ? Ah cette nourriture serbe… personne n’y échappe, nous tous, et récemment… »

– Moi-même – ajoutait le ministre en élevant les mains.

Nous n’écoutions qu’à demi la conversation, consacrée aux mauvaises routes, à l’incompétence des bureaux, bref, à des carences et des pénuries qui ne nous gênaient en rien, gardant toute notre attention pour le moelleux du Cognac, le grain de la nappe damassée, le parfum de la maîtresse de maison.

La mobilité sociale du voyageur lui rend l’objectivité plus facile. Ces excursions hors de notre banlieue nous permettaient, pour la première fois, de porter un jugement serein sur ce milieu dont il fallait s’éloigner pour percevoir les contours. Ses habitudes verbales, ses ridicules et son humour, sa douceur et – lorsque l’on avait montré patte blanche – son naturel, fleur rare dans tous les terrains. Son sommeil aussi et cette incuriosité qu’engendre une vie déjà meublée jusque dans ses moindres recoins par les générations précédentes, plus avides et plus inventives. Un monde de bon goût, souvent de bon vouloir, mais essentiellement consommateur, où les vertus du cœur étaient certes entretenues comme une argenterie de famille qu’on réserve aux grandes occasions.

Au retour, nous retrouvions notre baraque chauffée à blanc par le soleil de la journée. En poussant la porte nous retouchions terre. Le silence, l’espace, peu d’objets et qui nous tenaient tous à cœur. La vertu d’un voyage, c’est de purger sa vie avant de la garnir » (p. 25).

« Ou une auberge. Imaginez une salle aux murs bombés, aux rideaux déchirés, fraîche comme une cave où les mouches bourdonnent dans une forte odeur d’oignon. Là, la journée trouve son centre ; les coudes sur la table on fait l’inventaire, on se raconte la matinée comme si chacun l’avait vécue de son côté. L’humeur du jour qui était répartie sur des hectares de campagne se concentre dans les premières gorgées de vin, dans la nappe de papier qu’on crayonne, dans les mots qu’on prononce. Une salivation émotive accompagne l’appétit, qui prouve à quel point dans la vie de voyage, les nourritures du corps et celles de l’esprit ont partie liée. Projets et mouton grillé, café turc et souvenirs.

La fin du jour est silencieuse. On a parlé son saoul en déjeunant. Porté par le chant du moteur et le défilement du paysage, le flux du voyage vous traverse, et vous éclaircit la tête. Des idées qu’on hébergeait sans raison vous quittent ; d’autres au contraire s’ajustent et se font à vous comme les pierres au lit d’un torrent. Aucun besoin d’intervenir ; la route travaille pour vous. On souhaiterait qu’elle s’étende ainsi, en dispensant ses bons offices, non seulement jusqu’à l’extrémité de l’Inde, mais plus loin encore, jusqu’à la mort.

À mon retour, il s’est trouvé beaucoup de gens qui n’étaient pas partis, pour me dire qu’avec un peu de fantaisie et de concentration ils voyageaient tout aussi bien sans lever le cul de leur chaise. Je les crois volontiers. Ce sont des forts. Pas moi. J’ai trop besoin de cet appoint concret qu’est le déplacement dans l’espace. Heureusement d’ailleurs que le monde s’étend pour les faibles et les supporte, et quand le monde, comme certains soirs sur la route de Macédoine, c’est la lune à main gauche, les flots argentés de la Morava à main droite, et la perspective d’aller chercher derrière l’horizon un village où vivre les trois prochaines semaines, je suis bien aise de ne pouvoir m’en passer » (p. 51).

Autre réflexion bouleversante sur le voyage : « En rentrant par la cour de l’hôtel, je tombais sur la servante chargée de vidanger les tinettes. Une gaillarde épaisse et rouge, plantée sur de larges pieds nus, qui coltinait de la merde en soliloquant, et me saluait au passage avec un enjouement rauque et matinal. Un jour que je lui avais par mégarde répondu en allemand, elle s’arrêta brusquement, posa ses seaux qui débordèrent et me sourit, découvrant des dents cassées. J’aurais préféré qu’elle se délestât un peu plus loin, mais c’était un très beau sourire avec quelque chose de féminin et de mutin si surprenant chez cette grosse truie.

– So… du bist Deutsch ? fit-elle en levant les sourcils.

– Non.

Les mains qu’elle croisait sur son tablier avaient perdu leurs ongles et je remarquai que ceux des pieds étaient vilainement écrasés.

– Ich bin Jüdin und Makedonin, dit-elle… Aber Deutschland kenn ich gut. Drei Jahre… – elle leva trois doigts – während des Krieges, im Lager Ravensbrück… sehr schlecht, Kameraden kaput. Verstanden ?… Aber Deutschland kenn ich doch gut – conclut-elle avec une sorte de satisfaction. [1]

Par la suite, nous ne nous sommes jamais croisés sans qu’elle m’adresse un signe ou un clin d’œil de connivence ; avoir tous deux vu l’Allemagne – bien différemment pourtant – nous avions au moins ça à partager. Jamais non plus je n’ai pu oublier cette femme, ni sa façon d’accommoder les souvenirs. Passé un certain degré de coriacité ou de misère, la vie parfois se réveille et cicatrise tout. Le temps passe, la déportation devient une sorte de voyage et même, grâce à cette faculté presque terrifiante qu’a la mémoire de transformer l’horreur en courage, un voyage dont on reparle volontiers. Toutes les manières de voir le monde sont bonnes, pourvu qu’on en revienne. Paradoxe bien mortifiant pour ses bourreaux d’autrefois : le séjour d’Allemagne était devenu son principal sujet d’orgueil, une aventure que pouvaient lui envier tous les malheureux de Prilep qui avaient dû se contenter d’être tourmentés chez eux » (p. 67).

Ce paragraphe a dû inspirer la rubrique « conseils aux voyageurs » du Guide du Routard : « À midi : un oignon, un poivron, pain bis et fromage de chèvre, un verre de vin blanc et une tasse de café turc amer et onctueux. Le soir, les brochettes de mouton et le petit luxe du coup de pruneau sous les sorbiers élèvent un peu le prix du repas. En ajoutant les excellentes cigarettes locales et la poste, c’est la vie pour deux, à sept cents dinars par jour.

Pour la soif, mieux vaut recourir aux pastèques qu’on choisit en les faisant craquer contre l’oreille. L’eau, il faut s’en méfier. Les Prilepois ne font d’ailleurs pas grand cas de la leur. Ils lui trouvent un goût pauvre et commun. Je n’ai rien remarqué, mais qui dans nos climats se soucie du goût de l’eau ? Ici c’est une marotte ; on vous engage à faire dix kilomètres à pied pour une source dont l’eau est excellente. La Bosnie, par exemple, qu’on n’aime pas trop ici, l’honnêteté oblige à reconnaître qu’elle a une eau incomparable, ravigotante, etc. et un silence rêveur se fait, et les langues claquent.

Il y a d’autres choses auxquelles il faut prendre garde : les fruits meurtris visités par les mouches, certains morceaux de gras que, d’instinct – quitte à vexer – on laisse dans son assiette, des poignées de main après lesquelles – à cause du trachome – on évite de se frotter les yeux. Des avertissements, mais pas de lois : rien qu’une musique du corps, perdue depuis longtemps, qu’on retrouve petit à petit et à laquelle il faut s’accorder. Se rappeler aussi que la nourriture locale contient ses propres antidotes – thé, ail, yaourt, oignons – et que la santé est un équilibre dynamique fait d’une suite d’infections plus ou moins tolérées. Quand elles ne le sont pas, on paie un radis douteux ou une gorgée d’eau polluée par des journées de coliques-cyclone qui nous précipitent, la sueur au front, vers les cabinets à la turque où bientôt on se résigne à s’installer tout à fait, malgré les poings qui martèlent la porte, si brefs sont les répits que la dysenterie vous accorde » (p. 69).

Nicolas n’est pas celui que vous croyez : « À neuf heures du soir, le seul restaurant encore ouvert à Merzifon est le Club des Pilotes militaires. Il y a une base juste à côté de la ville. Nappes blanches, lauriers en pots, garçons en livrée rouge. Il existe une manière oblique et cependant assurée de regagner la sortie lorsqu’on s’est fourvoyé dans ce genre de trappe. Nous la connaissons bien ; mais ce soir nous nous accordons un peu de luxe : nous conduisons depuis cinq heures du matin et il faudra rouler cette nuit encore pour gagner la neige de vitesse. Dîné et vidé chacun une grande chope de vin doux à demi remplie de glaçons terreux, en regardant une douzaine de pilotes danser entre eux au son d’un piano désaccordé. Comme ils sont à peu près de même taille, ils tiennent à la main leur casquette qui les gêne pour danser serrés. Je crois volontiers qu’ici les distractions sont rares, et les danseuses plus rares encore ; tout de même, ils mettent un peu trop de langueur dans leurs simulacres. Ceux qui ont vu l’accordéon et la guitare dépasser de notre bagage nous demandent bien poliment de leur jouer quelque chose. Valses et javas : les militaires se déhanchent, tendrement enlacés » (p. 90).

« Il est temps de faire ici un peu de place à la peur. En voyage, il y a ainsi des moments où elle survient, et le pain qu’on mâchait reste en travers de la gorge. Lorsqu’on est trop fatigué, ou seul depuis trop longtemps, ou dans l’instant de dispersion qui succède à une poussée de lyrisme, elle vous tombe dessus au détour d’un chemin comme une douche glacée. Peur du mois qui va suivre, des chiens qui rôdent la nuit autour des villages en harcelant tout ce qui bouge, des nomades qui descendent à votre rencontre en ramassant des cailloux, ou même, peur du cheval qu’on a loué à l’étape précédente, une brute vicieuse peut-être et qui a simplement caché son jeu.

On se défend de son mieux, surtout si le travail est en cause. L’humour, par exemple, est un excellent antidote, mais il faut être deux pour s’y livrer. Souvent aussi, il suffit de respirer à fond et d’avaler une gorgée de salive. Quand cela demeure, on renonce alors à entrer dans cette rue, dans cette mosquée, ou à prendre cette photo. Le lendemain, on se le reproche romantiquement et bien à tort. La moitié au moins de ces malaises sont on le comprend plus tard une levée de l’instinct contre un danger sérieux. Il ne faut pas se moquer de ces avertissements. Avec les histoires de bandits et de loups, bien sûr, on exagère ; cependant, entre l’Anatolie et le Khyber Pass il y a plusieurs endroits où de grands braillards lyriques, le cœur sur la main, ignorants comme des bornes, ont voulu à toute force se risquer, et ont cessé de donner de leurs nouvelles. Pas besoin de brigands pour cela ; il suffit d’un hameau de montagne misérable et isolé, d’une de ces discussions irritées à propos d’un pain ou d’un poulet où, faute de se comprendre, on gesticule de plus en plus fort, avec des regards de plus en plus inquiets jusqu’à l’instant où six bâtons se lèvent rapidement au-dessus d’une tête. Et tout ce qu’on a pu penser de la fraternité des peuples ne les empêche pas de retomber » (p. 96).

Un paragraphe qui ne semble pas avoir changé en soixante ans : « Il est bien naturel que les gens d’ici n’en aient que pour les moteurs, les robinets, les haut-parleurs et les commodités. En Turquie, ce sont surtout ces choses-là qu’on vous montre, et qu’il faut bien apprendre à regarder avec un œil nouveau. L’admirable mosquée de bois où vous trouveriez justement ce que vous êtes venu chercher, ils ne penseront pas à la montrer, parce qu’on est moins sensible à ce qu’on a qu’à ce dont on manque. Ils manquent de technique ; nous voudrions bien sortir de l’impasse dans laquelle trop de technique nous a conduits : cette sensibilité saturée par l’information, cette Culture distraite, « au second degré ». Nous comptons sur leurs recettes pour revivre, eux sur les nôtres, pour vivre. On se croise en chemin sans toujours se comprendre, et parfois le voyageur s’impatiente ; mais il y a beaucoup d’égoïsme dans cette impatience-là » (p. 103).

« À l’est d Erzerum, la piste est très solitaire. De grandes distances séparent les villages. Pour une raison ou une autre, il peut arriver qu’on arrête la voiture et passe la fin de la nuit dehors. Au chaud dans une grosse veste de feutre, un bonnet de fourrure tiré sur les oreilles, on écoute l’eau bouillir sur le primus à l’abri d’une roue. Adossé contre une colline, on regarde les étoiles, les mouvements vagues de la terre qui s’en va vers le Caucase, les yeux phosphorescents des renards. Le temps passe en thés brûlants, en propos rares, en cigarettes, puis l’aube se lève, s’étend, les cailles et les perdrix s’en mêlent et on s’empresse de couler cet instant souverain comme un corps mort au fond de sa mémoire, où on ira le rechercher un jour. On s’étire, on fait quelques pas, pesant moins d’un kilo, et le mot « bonheur » paraît bien maigre et particulier pour décrire ce qui vous arrive.

Finalement [2], ce qui constitue l’ossature de l’existence, ce n’est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d’autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur » (p. 109).

Iran

Brève notation sur l’islam de la part d’un lazariste français désabusé rencontré à Tabriz, qui semble en avance de 30 ans : « Il n’avait plus guère d’illusions sur la ville. L’Islam ici, le vrai ? c’est bien fini… plus que du fanatisme, de l’hystérie, de la souffrance qui ressort. Ils sont toujours là pour vociférer en suivant leurs bannières noires, mettre à sac une ou deux boutiques, ou se mutiler dans des transports sacrés, le jour anniversaire de la mort des Iman… Plus beaucoup d’éthique dans tout cela ; quant à la doctrine, n’en parlons pas ! J’ai connu quelques véritables Musulmans ici, des gens bien remarquables… mais ils sont tous morts, ou partis. À présent… Le fanatisme, voyez-vous, reprit-il, c’est la dernière révolte du pauvre, la seule qu’on n’ose lui refuser. Elle le fait brailler le dimanche mais baster la semaine, et il y a ici des gens qui s’en arrangent. Bien des choses iraient mieux s’il y avait moins de ventres creux » (p. 122).

« Quand l’autobus de Téhéran n’était pas resté bloqué sur la route et nous apportait quelque chose, nous transportions précieusement cette manne jusqu’à une gargote du Bazar où les portions de riz brillaient comme neige sous des cages remplies d’oiseaux engourdis par la fumée des pipes et la vapeur des thés. Là seulement, le ventre plein et les mains lavées, nous épelions lentement, sans en perdre une syllabe, ces messages d’un autre monde. J’aurais trouvé ces lectures plus agréables encore si je n’avais pas toujours été le premier à terminer. Thierry recevait de son amie Flo de véritables volumes que, pour tromper ma faim, j’essayais vainement de déchiffrer à l’envers. J’avais des attachements du genre qui n’écrit pas, et j’étais le plus souvent celui qui, retour du guichet, reçoit dans le dos la bonne tape consolatrice » (p. 126).

Nicolas Bouvier expérimente la légendaire générosité iranienne, que j’ai pu goûter mutatis mutandis en Iran 50 ans plus tard. « À cause de l’habitude qui endort et console, la plupart d’entre eux ne savaient presque plus qu’ils avaient faim. Outre leurs trois verres de thé, ils déjeunaient d’un morceau de pain turc et d’un mince écheveau de sucre filé. Jamais, quand j’étais à leur table, ils ne commençaient sans m’offrir d’abord : Beffarmâid – c’est à vous – cette minable pitance qui s’en trouvait aussitôt sanctifiée. Si j’acceptais, c’en était fait du repas de la journée. Je me demandais quel ordre poussait ces ventres-creux à offrir ainsi machinalement le peu qu’ils possèdent ? Un ordre noble, en tout cas, bien ample, impérieux, et avec lequel ces faméliques sont plus familiers que nous » (p. 156).

« Ses tableaux, dont nous passions chaque fois la revue, étaient moins heureux que lui : des jardins fignolés et ternes bien que le soleil y figurât toujours ; des patriciennes en robe de velours qui souriaient durement, les mains sur un mouchoir ; des généraux à cheval dans la neige, avec des décorations et des joues comme cirées. Thierry faisait la moue, et Bagramian que rien ne pouvait démonter l’engageait chaque fois, pour justifier son académisme, dans un débat fébrile sur la peinture. Par gestes, évidemment. Il criait le nom d’un peintre en étendant la main à une certaine hauteur pour montrer le cas qu’il en faisait. Thierry répliquait. Ils étaient rarement d’accord : quand Thierry ramenait Millet au niveau du plancher, l’autre, qui l’avait placé à hauteur d’épaule et le copiait depuis trente ans, se renversait dans sa chaise en se cachant la figure. Ils s’entendaient sur les Primitifs italiens, aux environs d’un mètre, puis s’élevaient prudemment avec quelques valeurs sûres – Ingres, Vinci, Poussin – en se surveillant du regard et gardant son meilleur candidat en réserve car, dans ces espèces d’enchères, chacun voulait le dernier mot. Quand Thierry, le bras levé, avait mis son favori hors de portée du petit homme, Bagramian grimpait sur son escabeau et finissait par emporter l’affaire, sans trop d’élégance, avec un peintre russe totalement inconnu. « Chichkine… grande peinture – disait la femme – forêts de bouleaux sous la neige. » Nous, nous voulions bien ; entre temps, la table s’était couverte de flacons, de fromage blanc, de concombres, et c’est manger surtout qui nous intéressait. Pour nourrir l’amitié. Bagramian l’entendait bien ainsi » (p. 159).

« Fils d’un instituteur de Méshed, Mansour s’était débrouillé pour obtenir un passeport, avait tenu trois ans à Paris et terminait sa médecine ici. Quand l’hiver lui pesait trop, ou le silence, il venait s’épancher chez nous. Son communisme (made in France) était débordé par la réalité qu’il retrouvait ici. Cette ville âpre et rétive ne collait manifestement pas avec la doctrine. Il était tout déconcerté. Il avait compté sur des opprimés modèles, révoltés, efficaces. C’était bien différent : ici, trop de mendiants lui faisaient l’insulte d’être insouciants malgré le froid, ironiques malgré la vérole, de lui tendre âprement la main comme s’il était semblable aux autres, et d’accepter les aubaines avec une joie obscène, d’où qu’elles fussent venues » (p. 162).

« Mais il y a ici des platanes comme on n’en voit qu’en songe, immenses, chacun capable d’abriter plusieurs petits cafés où l’on passerait bien sa vie. Et surtout il y a le bleu. Il faut venir jusqu’ici pour découvrir le bleu. Dans les Balkans déjà, l’œil s’y prépare ; en Grèce, il domine mais il fait l’important : un bleu agressif, remuant comme la mer, qui laisse encore percer l’affirmation, les projets, une sorte d’intransigeance. Tandis qu’ici ! Les portes des boutiques, les licous des chevaux, les bijoux de quatre sous : partout cet inimitable bleu persan qui allège le cœur, qui tient l’Iran à bout de bras, qui s’est éclairé et patiné avec le temps comme s’éclaire la palette d’un grand peintre. Les yeux de lapis des statues akkadiennes, le bleu royal des palais parthes, l’émail plus clair de la poterie seldjoukide, celui des mosquées séfévides, et maintenant, ce bleu qui chante et qui s’envole, à l’aise avec les ocres du sable, avec le doux vert poussiéreux des feuillages, avec la neige, avec la nuit… » (p. 214).

« Malgré la misère des uns et la turpitude des autres, c’est encore la nation du monde où l’esprit de finesse se manifeste avec le plus de constance, et aussi le plus de résignation. Pour quel motif un paysan privé de tout peut-il goûter une poésie traditionnelle qui n’a rien de rustique, repeindre immanquablement sa porte dans les tons les plus rares, ou tailler dans de vieux pneus des espadrilles d’une forme maigre, précise, racée qui suggère aussitôt que le pays a cinq mille ans ? » (p. 244). Voici l’un des passages que j’avais noté lors de ma première lecture, et que j’avais utilisé je crois pour un cours en classe de 3e il y a fort longtemps !

Séance de hammam sur la route de Kerman : « La ville nous paraissait d’autant plus matinale que nous n’avions pas dormi du tout. Entre deux tas de pistaches, le rasoir ébréché du barbier nous réveilla à moitié. Le hammam fit le reste. C’était une masure d’une fraîcheur délicieuse, construite autour d’une citerne d’eau verte et croupie. Étendus sur le dallage humide, on s’abandonnait au baigneur qui nous travaillait le corps au savon de sable, tirait de sa lavette gonflée comme vessie de gros paquets de mousse, et pétrissait nos jointures avec ses pieds et ses mains. En entrouvrant les paupières, on voyait par en dessous son visage maigre et affairé et, sous le linge qui lui ceignait la taille, carillonner joyeusement une paire de testicules dorés par le soleil qui faisait déjà briller les flaques. Des cancrelats à demi noyés nous passaient en trombe sur la figure. Avec des grognements de plaisir, on sentait la fatigue lâcher prise, la nuit nous quitter, et revenir la vie ineffable » (p. 259).

Pakistan, Afghanistan

Vision fugitive : « À droite de la porte, devant l’échoppe d’un fruitier, un garçon entièrement nu était attaché par le pied à un anneau scellé dans le mur. Il chantonnait en tirant sur sa longe, traçait des figures dans la poussière, rongeait des épis de maïs ou fumait les cigarettes que le boutiquier venait lui planter, tout allumées, dans la bouche. « Mais non, il n’est pas puni, il est fou, me dit l’hôtelier, quand on le libère il s’enfuit et il a faim ; on l’installe un jour ici, l’autre là, pour ne pas le perdre. C’est raisonnable, non ? » (p. 278).

Le thème semble avoir été amené par les touches successives qui précèdent : « Je me souviendrai longtemps du Saki Bar et de Terence son patron qui nous employa pendant trois semaines. Depuis que nous avons eu vent de sa disparition, je m’attends constamment à le voir ressurgir avec ses pantalons de flanelle distendus, ses yeux patients, ses lorgnons de fer et ce hâle cuivré des invertis qui ménage à l’endroit des pommettes deux zones de couperose bien irriguées où affleurent les émotions. C’était un homme distrait, bienveillant, avec dans l’allure quelque chose de lumineux et de brisé. Bien qu’il fût fort réservé sur ce point, il paraissait souffrir d’un penchant auquel, dans cette ville, ils étaient pourtant nombreux à céder – une petite chanson pathane que Saadik le cuisinier fredonnait en tisonnant son feu l’attestait avec fraîcheur :

…Un jeune homme traverse la rivière

son visage est comme me fleur

son derrière est comme une pêche

Ah ! que ne sais-je nager…

Terence mijotait lui-même une excellente cuisine : des soupes au poivron, des steaks sur charbon de bois et des soufflés au chocolat qu’il faisait monter avec une pelle rougie au feu. Là, il fignolait, avait des trucs et des trouvailles, dispensait avec une sobre passion épices et herbettes. Ses menus tenaient du Mage et de la Tzigane amoureuse, et c’est dans ces préparations que sa nature femelle se trahissait le plus, ainsi qu’une nostalgie très forte de la qualité – faire parfaitement ce qu’il faisait – qui donnait parfois à ses avatars l’allure d’une libération et d’une conquête.

Saki, c’est le Ganymède de la poésie persane, l’échanson du Paradis, l’introducteur à des délices qu’une enseigne de bois suspendue au-dessus de l’entrée exprimait fort bien : un flacon de vin à long col, un narghileh, un luth et une grappe de raisins – chaque grain brillant comme une fenêtre bien lavée – peints en tons sourds et exquis. Derrière ce panneau, commençait le domaine surprenant du Saki Bar où Terence gouvernait ses noirs et langoureux marmitons » (p. 289).

Le récit de la perte du manuscrit des notes de voyage mis par mégarde aux ordures et de la tentative de récupération à la décharge est intéressant, mais trop long pour que je le reprenne. En voici un passage pittoresque : « Timbres-poste, mégots, chewing-gums, bouts de bois avaient fait des heureux bien avant le passage du camion. Seul l’innommable et l’informe étaient parvenus jusqu’ici, réduits, après l’ultime nettoyage des vautours, à une pâtée cendreuse, acide et morte, pleine d’arêtes traîtresses sur lesquelles la pelle butait. Torse nu, un bâillon sur la bouche, le nez sur les culots d’ampoules, les écorces de melon curées jusqu’à la fibre, les morceaux de journal rougis de bétel et les tampons menstruels à demi calcinés, nous retenions notre souffle et cherchions une piste. On retrouvait dans ces détritus comme une image affaiblie de la structure de la ville. La pauvreté ne produit pas les mêmes déchets que l’aisance ; chaque niveau a son fumier, et de légers indices témoignaient jusqu’ici de ces inégalités transitoires. À chaque pelletée nous changions de quartier ; après les billets roses du cinéma Kristal, de vieux morceaux de film entremêlés de crevettes signalèrent la boutique de Tellier et le Saki Bar » (p. 307).

Intermède : Nicolas Bouvier à la télévision suisse, vidéo d’époque :

Cet extrait sur les mouches dont j’avais noté le début dans mon florilège de citations, est un must : « J’aurai longtemps vécu sans savoir grand-chose de la haine. Aujourd’hui j’ai la haine des mouches. Y penser seulement me met les larmes aux yeux. Une vie entièrement consacrée à leur nuire m’apparaîtrait comme un très beau destin. Aux mouches d’Asie s’entend, car qui n’a pas quitté l’Europe n’a pas voix au chapitre. La mouche d’Europe s’en tient aux vitres, au sirop, à l’ombre des corridors. Parfois même elle s’égare sur une fleur. Celle d’Asie, gâtée par l’abondance de ce qui meurt et l’abandon de ce qui vit, est d’une impudence sinistre. Endurante, acharnée, escarbille d’un affreux matériau, elle se lève matines et le monde est à elles. Le jour venu, plus de sommeil possible. Au moindre instant de repos, elle vous prend pour un cheval crevé, elle attaque ses morceaux favoris : commissures des lèvres, conjonctives, tympan. Vous trouve-t-elle endormi ? elle s’aventure, s’affole et va finir par exploser d’une manière bien à elle dans les muqueuses les plus sensibles des naseaux, vous jetant sur vos pieds au bord de la nausée. Mais s’il y a plaie, ulcère, boutonnière de chair mal fermée, peut-être pourrez-vous tout de même vous assoupir un peu, car elle ira là, au plus pressé, et il faut voir quelle immobilité grisée remplace son odieuse agitation. On peut alors l’observer à son aise : aucune allure évidemment, mal carénée, et mieux vaut passer sous silence son vol rompu, erratique, absurde, bien fait pour tourmenter les nerfs – le moustique, dont on se passerait volontiers, est un artiste en comparaison.

Cafards, rats, corbeaux, vautours de quinze kilos qui n’auraient pas le cran de tuer une caille ; il existe ainsi un entre-monde charognard, tout dans les gris, les bruns mâchés, besogneux aux couleurs minables, aux livrées subalternes, toujours prêts à aider au passage. Ces domestiques ont pourtant leurs points faibles – le rat craint la lumière, le cafard est timoré, le vautour ne tiendrait pas dans le creux de la main et c’est sans peine que la mouche en remontre à cette piétaille. Rien ne l’arrête, et je suis persuadé qu’en passant l’Éther au tamis on y trouverait encore quelques mouches.

Partout où la vie cède, reflue, la voilà qui s’affaire en orbes mesquines, prêchant le Moins – finissons-en… renonçons à ces palpitations dérisoires, laissons faire le gros soleil avec son dévouement d’infirmière et ses maudites toilettes de pattes.

L’homme est trop exigeant : il rêve d’une mort élue, achevée, personnelle, profil complémentaire du profil de sa vie. Il y travaille et parfois il l’obtient. La mouche d’Asie n’entre pas dans ces distinctions-là. Pour cette salope, mort ou vivant c’est bien pareil et il suffit de voir le sommeil des enfants du Bazar (sommeil de massacrés sous les essaims noirs et tranquilles) pour comprendre qu’elle confond tout à plaisir, en parfaite servante de l’informe.

Les anciens, qui y voyaient clair, l’ont toujours considérée comme engendrée par le Malin. Elle en a tous les attributs : la trompeuse insignifiance, l’ubiquité, la prolifération foudroyante, et plus de fidélité qu’un dogue (beaucoup vous auront lâché qu’elle sera encore là).

Les mouches avaient leurs dieux : Baal-Zeboub (Belzébuth) en Syrie, Melkart en Phénicie, Zeus Apomyios d’Élide, auxquels on sacrifiait, en les priant bien fort d’aller paître plus loin leurs infects troupeaux. Le Moyen-Âge les croyait nées de la crotte, ressuscitées de la cendre, et les voyait sortir de la bouche du pécheur. Du haut de sa chaire, saint Bernard de Clairvaux les foudroyait par grappes avant de célébrer l’office. Luther lui-même assure, dans une de ses lettres, que le Diable lui envoie ses mouches qui « conchient son papier ».

Aux grandes époques de l’Empire chinois, on a légiféré contre les mouches, et je suis bien certain que tous les États vigoureux se sont, d’une manière et de l’autre, occupés de cet ennemi. On se moque à bon droit et aussi parce que c’est la mode de l’hygiène maladive des Américains. N’empêche que, le jour où avec une escadrille lestée de bombes DDT ils ont occis d’un seul coup les mouches de la ville d’Athènes, leurs avions naviguaient exactement dans le sillage de saint Georges » (p. 323).

Pour se plonger dans une ambiance fort différente de la situation actuelle : « Cette providence aidant, je garde de Kaboul un souvenir qui approche le portrait délicieux qu’en a tracé Bâbour. Une seule réserve : cette odeur de graisse de mouton qui imprègne la ville, insupportable quand le foie tire un peu. Et une seule retouche : le vin. De son temps, il coulait à fots, la Loi était journellement transgressée et les ivrognes endormis sur l’herbette, leur turban défait, ne se comptaient plus. Aujourd’hui, avec un des meilleurs raisins du monde, les Afghans sont revenus à l’abstinence. Pas une goutte d’alcool à Kaboul. Seuls les diplomates avaient le permis d’importer ; les autres étrangers en étaient réduits à acheter par quintaux le raisin du Bazar et à préparer eux-mêmes leur cuvée. Les Français avaient lancé la mode ; quelques Autrichiens avaient suivi. Septembre venu, des géologues, des professeurs, des médecins se transformaient en vignerons. On se donnait entre voisins un coup de main pour fouler les grappes ou pour mettre le moût en jarres. Aux dîners, on voyait apparaître sur les tables des bouteilles d’un vin blanc bouché à la cire, au goût de manzanilla, passable, parfois trop sec, en tout cas vous glissait-on à l’oreille en remplissant votre verre supérieur à celui de ce cher Z. ou de ce pauvre B. Mais les meilleures bouteilles, c’étaient encore celles du chapelain de l’Ambassade d’Italie, qui s’était depuis des années fait la main en fabriquant son vin de messe et distribuait aux plus méritants les flacons qu’il avait négligé de bénir » (p. 335).

Voici un panel du type de personnes qui vivaient à Kaboul dans ces années-là, croqués avec malice : « Aussi la petite colonie occidentale de Kaboul offrait-elle beaucoup de variété, d’agrément, de ressources : des ethnographes danois qui trouvaient à deux jours de la ville des vallées où aucun Occidental n’avait encore mis le pied, des Anglais très à l’aise dans ce rôle d’ancien adversaire qu’en Asie ils savent tenir si bien, quelques experts des Nations Unies, et surtout les Français, qui donnaient à cette société son centre et sa gaieté. Ces Français – une quarantaine peut-être – avaient une sorte de club, au fond d’un jardin de curé, où l’on pouvait aller, une fois la semaine, boire frais, écouter des disques, puiser dans la bibliothèque, rencontrer des hommes singuliers qui connaissaient le pays à merveille et en parlaient sans pédanterie. Un accueil charmant, de l’animation, de la bonne grâce. Après quatorze mois sur les routes, et sans lectures, je redécouvrais le plaisir que c’est d’entendre, par exemple, un archéologue, retour de sa fouille d’Arachosie ou de Bactriane, encore tout chaud de son sujet, le verre à la main, s’emporter en digressions merveilleuses sur la titulature d’une monnaie ou le plâtrage d’une statuette. Plusieurs femmes spirituelles, d’autres jolies que nous allions regarder de fort près, et aussi – la province ne perdant jamais ses droits – de ces dames qu’opposent sourdement, tout comme à Montargis ou à Pont-à-Mousson, d’infimes querelles de préséance, de bobines, de tartelettes. Bref, un monde vif, cocasse, intéressant, dont les personnages avaient pour s’affirmer assez de liberté et d’espace, et paraissaient sortis de Beaumarchais, de Giraudoux, ou de Feydeau » (p. 336).

Recette utile pour amadouer les douaniers, au début d’un extrait que je mets de côté pour un corpus éventuel (p. 343) : « Pour traverser l’Hindou-Kouch et gagner le Turkménistan afghan – l’ancienne Bactriane – il faut un passeport de la police de Kaboul et une place dans l’autobus de l’Afghan Mail ou sur un des camions qui montent vers le nord. Ce permis est souvent refusé ; mais lorsqu’on lui fournit une raison simple, évidente et qui lui parle – voir du pays, vagabonder – la police est bonne fille. Tout musulman, même ici, est un nomade potentiel. Dites : djahan (le monde) ou shah rah (la grand-route), il se voit déjà libre de tout, cherchant la Vérité et foulant la poussière sous un mince croissant de lune. En ajoutant que je n’étais pas pressé, j’ai obtenu mon permis tout de suite.

Bazar de Kaboul. Les poids de pierre tintent sur le plateau des balances. Les perdrix de combat aiguisant leur bec contre l’osier des cages. Dans le souk des ferronniers, les camions sont parqués, le nez sur les forges. Pendant que le métal incandescent refroidit, les chauffeurs bavardent assis sur leurs talons. Le narghileh passe de main en main, les messages, les informations résonnent dans l’air frisquet… l’autobus de Kunduz est tombé dans la rivière… tout plein de perdrix rouges dans le col du Lataban… en creusant un puits, ils ont trouvé un trésor à Ghardez. Les nouveaux arrivants joignent la compagnie, chacun avec son brin d histoire ou sa nouvelle, et d’heure en heure le journal parlé du Royaume monte avec la fumée entre les masses sombres des camions.

Un mot de ces camions. L’Afghan pèse infiniment ses décisions mais, une fois résolu, il s emballe. S’il achète un camion, il rêve de chargements monstrueux, à éblouir le Bazar. Il va faire sa pelote en cinq ou six voyages. On entendra parler de lui. Les seize tonnes Mack ou Internash suffisent à peine à son ambition. Le moteur, le châssis, passe encore ! mais le pont de charge lui paraît mesquin. Il le vend pour bois, et fixe à la place une sorte de chambre à ciel ouvert où une dizaine de percherons tiendraient à l’aise. Puis il va chercher le peintre. Les camions afghans sont décorés au petit pinceau et sur toute la surface : minarets, mains dans le ciel, as de pique, poignards perçant un sein surréaliste entouré d’inscriptions coraniques qui s’enroulent dans tous les sens car l’artiste travaille, le nez contre la tôle, avec le souci de remplir plutôt que d’ordonner. L’ouvrage terminé, le camion a disparu sous ces décors frivoles ; ce qui en reste tient de l’icône et de la bonbonnière « Vieux Berlin ».

Puis le camionneur charge. Ce faisant, il parcourt en esprit la route qu’il va suivre : si les branches basses des noyers sont à sept mètres, il ira jusqu’à six. À présent, son camion a belle allure, mais c’est à peine s’il peut l’arracher à la glaise des souks. Va-t-il s en tenir là ? ce serait mal le connaître : il s’arrête dans les faubourgs, recrute des passagers pour le nord, à cinquante afghanis la course, et les place entre les sacs. Alors il s’ébranle vers l’Hindou-Kouch, vers Mazar ou Kunduz, insh’Allah, et deux, cinq, ou huit jours plus tard l’y voilà, grâce à une succession de miracles dont personne ne s’étonne puisque Dieu est Afghan et Musulman. À moins que le camion ne soit resté quelque part, fond sur fond dans un ravin. »

Le récit se termine d’une façon abrupte après l’évocation de fouilles archéologiques où Nicolas a été invité, et où il s’est rendu à l’afghane, perché en haut de camions surchargés. Il fait un parallèle entre ces fouilles (un « Château des Païens ») et son livre : « Et puis pourquoi s’obstiner à parler de ce voyage ? quel rapport avec ma vie présente ? aucun, et je n’ai plus de présent. Les pages s’amoncellent, j’écorne un peu d’argent qu’on m’a donné, je suis presque un mort pour ma femme qui est bien bonne de n’avoir pas encore mis la clé sous la porte. Je passe de la rêverie stérile à la panique, ne renonçant pas, n’en pouvant plus, et refusant de rien entreprendre d’autre par peur de compromettre ce récit fantôme qui me dévore sans engraisser, et dont certains me demandent parfois des nouvelles avec une impatience où commence à percer la dérision. Si je pouvais lui donner d’un coup toute ma viande et qu’il soit fini ! mais ce genre de transfusion est impossible, la faculté de subir et d’endurer ne remplaçant jamais, je le sais, l’invention. (De l’endurance, j’en ai plus qu’il n’en faut : maigre cadeau des fées.) Non, il faut en passer par la progression, la paille au tas, la durée, les causes et les effets. Donc revenir au Château des Païens, à ce trou de mémoire, à ces versants de glaise jaune qui ne sont plus que grisaille, faible écho et lambeaux d’idées qui s’effilochent dès que j’essaie de m’en saisir, à cet automne âpre et heureux où ma vie m’apparaissait tellement mieux tracée, aux Français si vifs et remuants qui couronnaient cette colline et m’ont fait excellent accueil, m’ont découvert un monde, m’ont nourri du produit de leur pêche et de leur chasse. Revenir, mais surtout : creuser la terrifiante épaisseur de terre qui me sépare de tout cela. (Voilà aussi de l’archéologie ! chacun ses tessons et ses ruines, mais c’est toujours le même désastre quand du passé se perd.) Forer à travers cette indifférence qui abolit, qui défigure, qui tue, et retrouver l’entrain d’alors, les mouvements de l’esprit, la souplesse, les nuances, les moirures de la vie, le hasard riche, les musiques qui vous tombent dans l’oreille, la précieuse connivence avec les choses, et ce si grand plaisir qu’on y prend » (p. 364).

Nous terminerons sur une citation qui figure dans la page de présentation de la rubrique Voyages de ce site : « Je pense à une promenade que je viens de faire en compagnie d’Antoine qui ne cesse de me chapitrer, de me prouver que mes notions sont fausses, que je voyage de travers. Il a beaucoup roulé déjà et sait quantité de choses, mais il y a un pion en lui qui n’est pas rassasié. J’ai bien essayé de le mettre sur les femmes pour donner à son monologue un tour plus alerte. Il m’a dit : « As-tu tâté de l’Iranienne ? moi oui… pas extraordinaire ». Le mot tâter m’a découragé ; c’en est resté là. Il a pourtant vu toute l’Europe, la Russie, la Perse, mais sans jamais vouloir céder au voyage un pouce de son intégrité. Surprenant programme ! conserver son intégrité ? rester intégralement le benêt qu’on était ? aussi n’a-t-il pas vu grand-chose, parce que le kilo de chair de Shylock – je le sais maintenant – pas de pays qui ne l’exige » (p. 366).

Le livre se termine avec le passage du Khyber Pass en voiture, en direction du Pakistan et de l’Inde, puis Ceylan, où Nicolas doit retrouver Thierry Vernet. Le livre illustré n’a plus de raison d’être d’ailleurs, depuis le départ de ce dernier ; il faut passer aux livres suivants, mais c’est amusant de constater que comme ses illustres prédécesseurs, Nicolas Bouvier passera le reste de sa vie à écrire les voyages de sa jeunesse, tout en continuant à faire des voyages avec ou sans sa femme et ses enfants.

– Nicolas Bouvier est devenu un de mes auteurs voyageurs favori, dont j’ai souvent glissé un livre dans mon sac quand je partais sur ses traces. Voyez par exemple Le Poisson-scorpion (1982) et Journal d’Aran et d’autres lieux (1990). J’avais aussi inséré une citation par ici.

Voir en ligne : Nicolas Bouvier à la télévision suisse, vidéo d’époque

© altersexualite.com 2022

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Pas de traduction en note. Voilà ce que donne Lexilogos, sans garantie : « Alors… tu es Allemand ? » / « Je suis Juive et Macédonienne / Mais je connais bien l’Allemagne, trois ans… / Pendant la guerre, au camp de Ravensbrück… Très mauvais camarades, compris ?… Mais je connais bien l’Allemagne. »

[2] J’adore ce « finalement », qui pose le jeune voyageur en vieux sachem méditant déjà sur le sens de la vie !

altersexualite.com

altersexualite.com