Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Thème de BTS « Invitation au voyage… »

Bougainville, Rousseau, Lamartine, Flaubert, Eberhardt, David-Néel, Bouvier, Tesson…

Thème de BTS « Invitation au voyage… »

Thème de BTS « Invitation au voyage… »

Documents de cours divers.

samedi 18 mars 2023, par

Voici divers documents de cours pour le thème de BTS « Invitation au voyage… », expérimentés en classe ou non. À part les chroniques d’ouvrages, les autres articles pédagogiques sont Voyager avec la musique classique (et le jazz) (une séquence qui a étonnamment très bien marché). Voici un Sujet de CGE en BTS « Invitation au voyage… » : Abel ou Caïn ?.

Bibliographie

Voici les articles que j’ai en magasin sur les livres figurant sur la liste du BO, augmentés des lectures faites spécialement pour ce thème :

– L’Enquête, Hérodote, Pléiade, 445 avant J.-C. (appelé aussi Histoires).

– Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, Jean de Léry, 1578

– Les Voyages de Gulliver, Jonathan Swift, GF Flammarion, 1726

– Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot, 1796

– Voyage autour du monde, Louis-Antoine de Bougainville, 1771

– Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau, 1782

– Par les champs et par les grèves, Gustave Flaubert & Maxime Du Camp, 1847

– Le Tour du monde en 72 jours, Nelly Bly, Éditions du sous-sol, 1890

– Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Selma Lagerlöf, Le Livre de Poche, 1907 (juste une citation).

– L’Inde où j’ai vécu, Alexandra David-Néel, Pocket, 1951

– L’Usage du monde, Nicolas Bouvier, 1963

– L’Empire des signes, Roland Barthes, Seuil, Points Essais, 1970

– Les Népalaises de l’Everest, Anne Benoit-Janin, Glénat, 2020

– Les Femmes aussi sont du voyage, Lucie Azema, Flammarion, 2021

En plus de ces livres, la rubrique documentaires, la liste de classiques et encore plus la liste de Littératures du monde regorgent de livres de voyages, souvent anciens, qui fourniront des trésors pour nos étudiants.

Voici en vrac quelques livres de toutes catégories :

Réflexions sur les voyages en général : 2 livres qui devraient figurer dans la liste du BO

– L’Anthropologie n’est pas un sport dangereux, Nigel Barley, Magnard Lycées, 1988

– Sur la plage (Mœurs et Coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles)), de Jean-Didier Urbain, Petite Bibliothèque Payot, 1994

J’y ajoute un autre livre que j’ai souvent proposé à mes élèves et étudiants, car c’est un livre bref, facile d’accès et qui prête à réfléchir : Le Papalagui d’Erich Scheurmann (mais je n’y ai pas consacré d’article).

Les premiers grands conquérants ou voyageurs de l’histoire de l’Antiquité au XVIIIe siècle :

– Les Argonautiques, Apollonios de Rhodes, 250 avant J.-C.

– Histoire d’Alexandre, Quinte-Curce (Ier siècle après J.-C.) Folio, 2007

– Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar, Folio, 1951

– La Description du monde, Marco Polo, 1298

– La Route de Samarkand au temps de Tamerlan, Ruy Gonzáles de Clavijo, éd. Lucien Kehren, 1406 (2006)

– Les Lusiades, Luís de Camões, Robert Laffont, Bouquins, 1572

– Voyages en Perse, Jean Chardin, 1686, Phébus (2007)

– Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme, avant 1724 (1966)

– Madagascar ou le journal de Robert Drury, Daniel Defoe, 1729, Omnibus, Océan indien, 1998

– Le Procès des Étoiles, Florence Trystram, Payot, 1979

– Le Corps du monde, Patrick Drevet, Le Seuil, Fiction & Cie, 1997

– Histoire de ma vie, Jacques Casanova, Gallimard, Pléiade, 1797

Grands récits de voyages du passé à partir du XIXe siècle :

– Moby Dick, Herman Melville, Garnier-Flammarion, 1970 (1851)

– Aventures d’un Gentilhomme Breton aux îles Philippines, Paul Proust de la Gironière, 1855

– Voyage d’un faux derviche en Asie centrale, Arminius Vambéry, 1864

– Explorations dans l’Afrique australe, David Livingstone, Karthala, 1868 (1981)

– Comment j’ai retrouvé Livingstone, Henry Morton Stanley, Babel Actes Sud, 1872 (1999)

– Dernier journal, David Livingstone, Arlea, 1875 (1994)

– Correspondance, de Gustave Flaubert ne figure pas dans la liste, mais vous y trouverez des pages scandaleuses, en attendant mon article sur Par les champs et par les grèves…

– Khiva : au galop vers les cités interdites d’Asie centrale, Frederick Burnaby, 1876

– Un flâneur en Patagonie, William Henry Hudson, Payot, 1893 (1929)

– Le Nègre du « Narcisse », Joseph Conrad, 1897

– L’Odeur de l’Inde, Pier Paolo Pasolini, Folio, 1962

– Une Certaine idée de l’Inde, Alberto Moravia, Arléa, 1962

– En Patagonie, Bruce Chatwin, Grasset, 1977

– Le Poisson-scorpion, Nicolas Bouvier, Folio, 1982

– Journal d’Aran et d’autres lieux, Nicolas Bouvier, Payot, 1990

Voyages fantastiques ou imaginaires :

– L’Autre monde, Savinien Cyrano de Bergerac, Gallimard, La Pléiade, 1657

– Erewhon, Samuel Butler, Gallimard, L’imaginaire, 1920 (1872)

– Voyage au centre de la terre, Jules Verne, La Pléiade, 1864 (2016)

– La Main gauche de la nuit, Ursula Le Guin, Le Livre de Poche, 1969

Livres évoquant des pays en particulier, qu’il s’agisse ou non de voyages :

– Le « Décivilisé », Charles Renel, 1923, Omnibus, Océan indien, 1998

– Fragments d’Arménie, anthologie présentée par Gérard Chaliand, Omnibus, 2007

– Iran, Nouvelles identités d’une république, Bernard Hourcade, Belin, La documentation française, 2002

– Boukhara l’interdite, 1830-1888, l’Occident moderne à la conquête d’une légende, Thierry Zarcone, Autrement, 1997

– L’Odyssée de Paul Nadar au Turkestan, Monum, 1890 (2007)

– Le Voyage au Japon, Patrick Beillevaire, Bouquins, 2001

– La Corée. Chamanes, montagnes et gratte-ciel, Juliette Morillot, Autrement, 1998

– Corée. Voyageurs au pays du matin calme, Loïc Madec & Charles-Édouard Saint-Guilhem, Omnibus, 2006

– Passeport pour Séoul, Patrick Maurus, Actes Sud, 2002

– Max Havelaar, Multatuli, Labor, Actes Sud, 1860

– Samarcande, Amin Maalouf, 1988

– Cette nuit la Liberté, Dominique Lapierre & Larry Collins, Robert Laffont, 1975

– Chevaliers de Malte, Roger Peyrefitte, Flammarion, 1957

– La Mort à Venise, Thomas Mann, Stock, 1971 (1912)

– L’Inde sans les Anglais, Pierre Loti, 1903

– Pêcheur d’Islande, Pierre Loti, 1886

– Au Soleil, Guy de Maupassant, Pocket, 1998 (1884)

– Voyage à Rome, Émile Zola, 1894

– Le Peintre de batailles, Arturo Perez-Reverte, 2006

– Terre de Mousson, Pira Sudham, 1989

– Paradis Blues, John Saul, 1988

– Qui se souvient des hommes…, Jean Raspail, Robert Laffont, 1986

– En attendant les barbares, J. M. Coetzee, Points Seuil, 1980

En ce qui concerne les films, je note ci-dessous un road movie peu connu qui m’avait laissé grande impression, et quelques films en vrac sur lesquels j’ai écrit quelques mots. Cependant c’est la première fois que j’hésite à ce point et que j’ai visionné autant de films avant de fixer mon choix. Cette année je n’ai que deux classes de 2e année, qui n’ont que deux heures de cours et avec une période de stage, ce qui m’a poussé finalement à choisir un film qui est sur la liste du BO mais que je n’avais jamais vu, À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson et un autre film dont j’ai un bon souvenir, La Vallée de Barbet Schroeder (1972). Ayant des étudiants en BTS Tourisme, j’ai pensé que ces films d’immersion dans des destinations mythiques conviendraient, et ils ont aussi l’avantage de ne pas durer trois heures. C’est autre chose que le bourrage de crâne escrologique & wokiste qui suinte des parascolaires sur le thème. D’ailleurs la façon de filmer le train à la fin du premier de ces films m’a fait penser à Zazie dans le métro, de Louis Malle, que l’on peut aussi considérer comme un film sur le voyage & le tourisme (mais que l’on se met de côté pour le prochain thème « Paris, ville capitale ? »). Sinon j’avais préparé L’Homme qui voulut être roi de John Huston, que je passerai peut-être l’an prochain avec des classes qui ont 3 heures de cours (le livre et le film sont sur la liste du BO).

– L’Odyssée du petit Sammy (Sammy Going South), Alexander Mackendrick, 1963 (existe en DVD).

– It must be heaven, Elia Suleiman (2019)

– La Forêt d’émeraude, John Boorman (1985)

– Et vogue le navire…, Federico Fellini (1983)

– Voyage au bout de l’enfer, Michael Cimino (1978) et Au-delà de la gloire, de Samuel Fuller, auquel j’avais pensé dans un premier temps pour une séquence sur le voyage de guerre (dans les sagas, le mot « voyage » traduit souvent une expédition guerrière).

– Obsession, Brian de Palma (1976)

– Délivrance, John Boorman (1972)

– Les Raisins de la colère, John Ford (1940)

Corpus de textes sur le thème du plaisir & de l’intérêt de voyager.

Voici un 1er corpus composé de 9 extraits littéraires, que j’ai proposé pour entamer la réflexion et préparer le premier corpus de type examen, avec une vision globalement positive du voyage, de façon à contrecarrer la propagande climatiste qui imprègne jusqu’à la nausée les deux parascolaires que j’ai lus. Celui de la marque Flammarion, est meilleur que l’autre (Hatier), mais malgré toutes leurs qualités pédagogiques, les auteurs (Laurence Lacroix et Johan Faerber) ne peuvent s’empêcher de nous servir l’éternelle soupe gauchiste. On a droit dans les deux cas à un étalage du climatisme escrologique qui rend les voyages vraiment problématiques ma brave dame, un apitoiement hypertrophié sur les malheureux « migrants » (avec quand même dans le 2e livre, quelques éclairages sur les immigrés d’il y a un siècle, mais pas grand chose sur les travailleurs qui ont toujours émigré depuis l’Antiquité). Dans le 2e livre, je relève un extrait d’Au cœur des ténèbres de Conrad, qui n’a rien à voir avec le thème, mais le titrage choisi est, je vous le donne en mille : « La découverte de l’horreur coloniale » ! Cerise sur le gâteau, on nous fourgue un texte imbitable d’une obscure auteure russe « Opposante au régime de Staline et, aujourd’hui, de Poutine, elle vit en exil ». Eh oui : même dans un simple parascolaire, ma chère collègue et Flammarion éprouvent le besoin de collaborer à la propagande du régime tyrannique qui nous dirige pour notre malheur ! Et dire que j’ai sollicité des éditeurs pour faire ce parascolaire ! Maintenant attention, ces parascolaires sont quand même très utiles et témoignent d’un boulot utile et louable — mais critiquable ! Voici donc ce corpus sur lequel on peut poser une question d’ensemble : quel plaisir du voyage ressort de ces différents documents ? J’ajoute deux tableaux intégrés à ce corpus qui figurent sur la liste du BO.

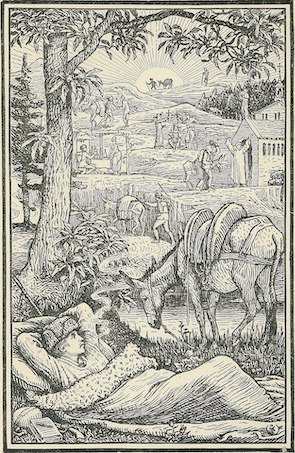

1. Jean-Jacques Rousseau (1712, Genève - 1778, Ermenonville), Les Confessions (1782), Livre IV. Rousseau est un écrivain et musicien autodidacte. Il voyagea à pied dès son enfance en Suisse, Italie, France. Les Confessions est l’autobiographie posthume de l’auteur, considérée comme la première autobiographie de la langue française. Édition de la Pléiade, p. 162.

« La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoire est de n’avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans ceux que j’ai faits seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées : je ne puis presque penser quand je reste en place ; il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l’éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans l’immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière ; mon cœur, errant d’objet en objet, s’unit, s’identifie à ceux qui le flattent, s’entoure d’images charmantes, s’enivre de sentiments délicieux. Si pour les fixer je m’amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d’expression je leur donne ! On a, dit-on, trouvé de tout cela dans mes ouvrages, quoique écrits vers le déclin de mes ans. Oh ! si l’on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j’ai faits durant mes voyages, ceux que j’ai composés et que je n’ai jamais écrits… Pourquoi, direz-vous, ne les pas écrire ? Et pourquoi les écrire, vous répondrai-je : pourquoi m’ôter le charme actuel de la jouissance, pour dire à d’autres que j’avais joui ? Que m’importaient des lecteurs, un public, et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel ? D’ailleurs portais-je avec moi du papier, des plumes ? Si j’avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j’aurais des idées ; elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point, ou elles viennent en foule, elles m’accablent de leur nombre et de leur force. Dix volumes par jour n’auraient pas suffi. Où prendre du temps pour les écrire ? En arrivant je ne songeais qu’à bien dîner. En partant je ne songeais qu’à bien marcher. Je sentais qu’un nouveau paradis m’attendait à la porte ; je ne songeais qu’à l’aller chercher. »

2. Jean-Jacques Rousseau Émile ou de l’Éducation (1762), Livre V « Des Voyages ». L’Émile est un essai consacré à l’éducation idéale d’un enfant fictif. La Pléiade, p. 827.

« C’est trop d’avoir à percer à la fois les préjugés des auteurs et les nôtres pour arriver à la vérité. J’ai passé ma vie à lire des relations de voyages, et je n’en ai jamais trouvé deux qui m’aient donné la même idée du même peuple. En comparant le peu que je pouvais observer avec ce que j’avais lu, j’ai fini par laisser là les voyageurs, et regretter le temps que j’avais donné pour m’instruire à leur lecture, bien convaincu qu’en fait d’observations de toute espèce il ne faut pas lire, il faut voir. Cela serait vrai dans cette occasion, quand tous les voyageurs seraient sincères, qu’ils ne diraient que ce qu’ils ont vu ou ce qu’ils croient, et qu’ils ne déguiseraient la vérité que par les fausses couleurs qu’elle prend à leurs yeux. Que doit-ce être quand il la faut démêler encore à travers leurs mensonges et leur mauvaise foi ?

Laissons donc la ressource des livres qu’on nous vante, à ceux qui sont faits pour s’en contenter. Elle est bonne, ainsi que l’art de Raymond Lulle1 pour apprendre à babiller de ce qu’on ne sait point. Elle est bonne pour dresser des Platons de quinze ans à philosopher dans des cercles, et à instruire une compagnie des usages de l’Égypte et des Indes, sur la foi de Paul Lucas ou de Tavernier2.

Je tiens pour maxime incontestable que quiconque n’a vu qu’un peuple, au lieu de connaître les hommes, ne connaît que les gens avec lesquels il a vécu. Voici donc encore une autre manière de poser la même question des voyages : suffit-il qu’un homme bien élevé ne connaisse que ses compatriotes, ou s’il lui importe de connaître les hommes en général ? Il ne reste plus ici ni dispute ni doute. Voyez combien la solution d’une question difficile dépend quelquefois de la manière de la poser !

Mais, pour étudier les hommes, faut-il parcourir la terre entière ? Faut-il aller au Japon observer les Européens ? Pour connaître l’espèce, faut-il connaître tous les individus ? Non, il y a des hommes qui se ressemblent si fort, que ce n’est pas la peine de les étudier séparément. Qui a vu dix Français les a tous vus ; quoiqu’on n’en puisse pas dire autant des Anglais et de quelques autres peuples, il est pourtant certain que chaque nation a son caractère propre et spécifique, qui se tire par induction, non de l’observation d’un seul de ses membres, mais de plusieurs.

Celui qui a comparé dix peuples connaît les hommes, comme celui qui a vu dix Français connaît les Français.

Il ne suffit pas pour s’instruire de courir les pays. Il faut savoir voyager. Pour observer il faut avoir des yeux, et les tourner vers l’objet qu’on veut connaître. Il y a beaucoup de gens que les voyages instruisent encore moins que les livres ; parce qu’ils ignorent l’art de penser, que dans la lecture leur esprit est au moins guidé par l’auteur, et que dans leurs voyages ils ne savent rien voir d’eux-mêmes. D’autres ne s’instruisent point parce qu’ils ne veulent pas s’instruire. Leur objet est si différent que celui-là ne les frappe guère ; c’est grand hasard si l’on voit exactement ce qu’on ne se soucie point de regarder ».

• Document iconographique 1 : Le Voyageur contemplant une mer de nuages (1918), Caspar David Friedrich (1774-1840), Kunsthalle de Hambourg, 94 x 75 cm. Ce peintre et dessinateur allemand est considéré comme l’artiste le plus important de la peinture romantique allemande du XIXe siècle. Ce tableau a donné lieu à de nombreuses interprétations. Mes étudiants ont tout de suite perçu le sens philosophique, que j’avais relevé dans un extrait de Maurice, d’Edward Morgan Forster.

3. Alphonse de Lamartine (1790, Mâcon - 1869, Paris), Voyage en Orient, 1835 ; extrait du journal du 1er avril 1833. Poète, romancier, Lamartine est une des grandes figures du romantisme. Il fut aussi une personnalité politique lors de la révolution de 1848. Il effectua un voyage en Orient en compagnie de son épouse et de sa fille Julia, entre juillet 1832 & septembre 1833. À Beyrouth en décembre 1832 il assista à la mort de sa fille.

« Il n’y a d’homme complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie. Les habitudes étroites et uniformes que l’homme prend dans sa vie régulière et dans la monotonie de sa patrie sont des moules qui rapetissent tout : pensée, philosophie, religion, caractère, tout est plus grand, tout est plus juste, tout est plus vrai chez celui qui a vu la nature et la société de plusieurs points de vue. Il y a une optique pour l’univers matériel et intellectuel. Voyager pour chercher la sagesse était un grand mot des Anciens ; ce mot n’était pas compris de nous ; ils ne voyageaient pas pour chercher seulement des dogmes inconnus et des leçons des philosophes, mais pour tout voir et tout juger. Pour moi, je suis constamment frappé de la façon étroite et mesquine

dont nous envisageons les choses, les institutions et les peuples ; et si mon esprit s’est agrandi, si mon coup d’œil s’est étendu, si j’ai appris à tout tolérer en comprenant tout, je le dois uniquement à ce que j’ai souvent changé de scène et de point de vue. Étudier les siècles dans l’Histoire, les hommes dans les voyages et Dieu dans la nature, c’est la grande école ; nous étudions tout dans nos misérables livres, et nous comparons tout à nos petites habitudes locales : et qui est-ce qui a fait nos habitudes et nos livres ? Des hommes aussi petits que nous. Ouvrons le livre des livres ; vivons, voyons, voyageons : le monde est un livre dont chaque pas nous tourne une page ; celui qui n’en a lu qu’une, que sait-il ? »

4. Hans Christian Andersen (1805-1875), Le Vilain petit canard, 1842. Andersen, écrivain danois, est surtout connu pour ses contes, repris en recueils, mais il voyagea aussi et publia des récits de voyages. Voici l’incipit de l’un de ses plus célèbres contes, dont vous pourrez lire la suite. Traduction par David Soldi.

Le Vilain petit canard

« Que la campagne était belle ! On était au milieu de l’été ; les blés agitaient des épis d’un jaune magnifique, l’avoine était verte, et dans les prairies le foin s’élevait en monceaux odorants ; la cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l’égyptien, langue qu’elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s’étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds.

Oui vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés, et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusque dans l’eau ; elles étaient si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher dessous, et qu’au milieu d’elles on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu’au centre de la forêt. Dans une de ces retraites une cane avait établi son nid et couvait ses œufs ; il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites ; car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle.

Enfin les œufs commencèrent à crever les uns après les autres ; on entendait « pi-pip ; » c’étaient les petits canards qui vivaient et tendaient leur cou au dehors.

« Rap-rap, » dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu’ils pouvaient.

Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissa faire ; car le vert réjouit les yeux.

« Que le monde est grand » dirent les petits nouveau-nés à l’endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf.

— Vous croyez donc que le monde finit là ? dit la mère. Oh ! non, il s’étend bien plus loin, de l’autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé ; mais je n’y suis jamais allée. »

5. Jean Richepin (1849, Médéa (Algérie) - 1926, Paris), « Les Oiseaux de passage », extrait du recueil La Chanson des gueux (1876), adapté par Georges Brassens.

« Ô vie heureuse des bourgeois ! Qu’avril bourgeonne

Ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents

Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne

Ça lui suffit, il sait que l’amour n’a qu’un temps

Ce dindon a toujours béni sa destinée

Et quand vient le moment de mourir, il faut voir

Cette jeune oie en pleurs : « c’est là que je suis née

Je meurs près de ma mère et j’ai fait mon devoir. »

Elle a fait son devoir, c’est-à-dire que oncques

Elle n’eut de souhait impossible, elle n’eut

Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque

L’emportant sans rameur sur un fleuve inconnu.

Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie

Toujours pour ces gens-là, cela n’est point hideux.

Ce canard n’a qu’un bec et n’eut jamais envie

Ou de n’en plus avoir ou bien d’en avoir deux.

Ils n’ont aucun besoin de baiser sur les lèvres

Et, loin des songes vains, loin des soucis cuisants,

Possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre,

Un coucou régulier et garanti dix ans.

Ô les gens bienheureux !… Tout à coup dans l’espace

Si haut qu’ils semblent aller lentement, un grand vol

En forme de triangle arrive, plane et passe.

Où vont-ils ? Qui sont-ils ? Comme ils sont loin du sol

Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages

Ils vont où leur désir le veut : par dessus monts

Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages

L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.

Regardez-les ! Avant d’atteindre sa chimère,

Plus d’un, l’aile rompue et du sang plein les yeux,

Mourra ! Ces pauvres gens ont aussi femme et mère

Et savent les aimer aussi bien que vous, mieux.

Pour choyer cette femme et nourrir cette mère,

Ils pouvaient devenir volailles comme vous

Mais ils sont avant tout des fils de la chimère,

Des assoiffés d’azur, des poètes, des fous.

Regardez-les, vieux coq, jeune oie édifiante !

Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu’eux.

Et le peu qui viendra d’eux à vous c’est leur fiente.

Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. »

6. Claude Lévi-Strauss (1908, Bruxelles - 2009, Paris), Tristes tropiques (1955). Lévi-Strauss est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence majeure à l’échelle internationale sur les sciences humaines et sociales. Dans les années 1930, après des études de philosophie, il se tourne vers l’ethnologie et dirige deux expéditions au Brésil. Il revient sur cette expérience dans Tristes Tropiques, dont le texte suivant constitue l’incipit.

Première partie « La fin des voyages ». I Départ. (Pocket, pp. 9-11).

« Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j’ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j’ai souvent projeté d’entreprendre ce livre ; chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m’en ont empêché. Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements insignifiants ? L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement une servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin ; des heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire… Qu’il faille tant d’efforts, et de vaines dépenses pour atteindre l’objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu’il faudrait plutôt considérer comme l’aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n’ont de valeur que dépouillées de cette gangue. On peut, certes, consacrer six mois de voyage, de privation et d’écœurante lassitude à la collecte (qui prendra quelques jours, parfois quelques heures) d’un mythe inédit, d’une règle de mariage nouvelle, d’une liste complète de noms claniques, mais cette scorie de la mémoire : « À 5h30 du matin, nous entrions en rade de Recife tandis que piaillaient les mouettes et qu’une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque », un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ? […]

Qu’entendons-nous dans ces conférences et que lisons-nous dans ces livres ? Le détail des caisses emportées, les méfaits du petit chien du bord, et, mêlées aux anecdotes, des bribes d’information délavées, traînant depuis un demi-siècle dans tous les manuels, et qu’une dose d’impudence peu commune, mais en juste rapport avec la naïveté et l’ignorance des consommateurs, ne craint pas de présenter comme un témoignage, que dis-je, une découverte originale. Sans doute il y a des exceptions, et chaque époque a connu des voyageurs honnêtes ; parmi ceux qui se partagent aujourd’hui les faveurs du public, j’en citerais volontiers un ou deux. Mon but n’est pas de dénoncer les mystifications ou de décerner des diplômes, mais plutôt de comprendre un phénomène moral et social, très particulier à la France et d’apparition récente, même chez nous.

On ne voyageait guère, il y a une vingtaine d’années, et ce n’étaient pas des salles Pleyel cinq ou six fois combles qui accueillaient les conteurs d’aventures, mais, seul endroit à Paris pour ce genre de manifestations, le petit amphithéâtre sombre, glacial et délabré qui occupe un pavillon ancien au bout du Jardin des Plantes. La Société des Amis du Muséum y organisait chaque semaine – peut-être y organise-t-elle toujours – des conférences sur les sciences naturelles. L’appareil de projection envoyait sur un écran trop grand, avec des lampes trop faibles, des ombres imprécises dont le conférencier, nez collé à la paroi, parvenait mal à percevoir les contours et que le public ne distinguait guère des taches d’humidité maculant les murs. Un quart d’heure après le temps annoncé, on se demandait encore avec angoisse s’il y aurait des auditeurs, en plus des rares habitués dont les silhouettes éparses garnissaient les gradins. Au moment ou l’on désespérait, la salle se remplissait à demi d’enfants accompagnés de mères ou de bonnes, les uns avides d’un changement gratuit, les autres lasses du bruit et de la poussière du dehors. Devant ce mélange de fantômes mités et de marmaille impatiente – suprême récompense de tant d’efforts, de soins et de travaux – on usait du droit de déballer un trésor de souvenirs à jamais glacés par une telle séance, et qu’en parlant dans la pénombre on sentait se détacher de soi et tomber un par un, comme des cailloux au fond d’un puits. »

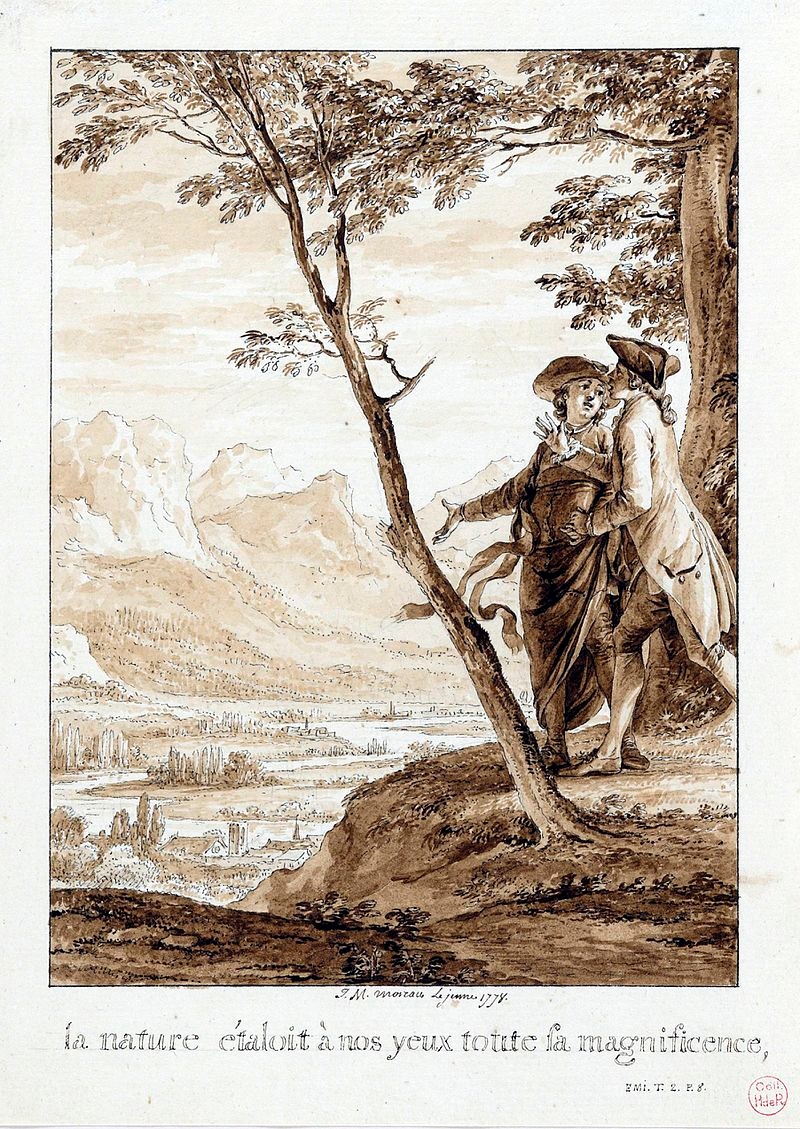

7. Nicolas Bouvier (Genève, 1929-1998), L’Usage du monde (1963). Nicolas Bouvier entama avec son camarade Thierry Vernet, dans une Fiat Topolino, un long voyage en 1953, qu’il relate en 1963 dans ce livre devenu une sorte de Bible des voyageurs.

« J’examinai la carte. C’était une petite ville dans un cirque de montagnes, au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade où l’« Association des peintres serbes » l’invitait à exposer. Je devais l’y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l’Iran, l’Inde, plus loin peut-être… Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre mois. Le programme était vague mais, dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir.

C’est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, qui donne ainsi l’envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu’on y croise, aux idées qui vous y attendent… Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c’est qu’on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu’au jour où, pas trop sûr de soi, on s’en va pour de bon.

Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait.

…Au dos de l’enveloppe, il était encore écrit : « mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ! »

Bon début. Pour moi aussi. J’étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc-siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement – pieds nus, fichus noirs et croix de laiton. Deux geais se querellaient dans le feuillage d’un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j’écoutais au fond de moi la journée s’effondrer comme une falaise. Je m’étirais, enfouissant l’air par litres. Je pensais aux neuf vies proverbiales du chat ; j’avais bien l’impression d’entrer dans la deuxième »

• Document iconographique 2 : Compartiment C, voiture 293 (Compartiment C, Car 293) (1938), Edward Hopper (1882-1967), IBM Corporation, Armonk, New York , 51 x 46 cm. Edward Hopper est un des représentants du réalisme étasunien. Il peignait la vie quotidienne des classes moyennes, en témoin attentif des mutations sociales. Il produisit beaucoup d’huiles sur toile, mais travailla également l’affiche, la gravure (eau-forte) et l’aquarelle. Une grande partie de l’œuvre de Hopper exprime dans une ambiance métaphysique par contraste la nostalgie d’une Amérique obsolète, ainsi que le conflit entre nature & monde moderne. La relation humaine est comme effacée, ses personnages sont le plus souvent esseulés & mélancoliques (inspiré de Wikipédia). Hubert-Félix Thiéfaine a consacré une chanson éponyme à ce tableau.

8. Ryszard Kapuscinski (1932-2007, Pologne), Mes voyages avec Hérodote (2004). Kapuscinski est un écrivain & journaliste célèbre pour ses reportages en Afrique, Iran, Europe communiste. Dans ce livre il raconte comment lors de son premier voyage, il utilisa comme guide de voyage le livre d’Hérodote (historien grec du Ve siècle avant J.-C.).

« Après mes études, je fus embauché au journal Stzandar Mlodych. Reporter débutant, j’étais chargé de suivre le courrier des lecteurs victimes de divers préjudices et misères : le gouvernement avait confisqué leur dernière vache, le village où ils vivaient avait été privé d’électricité. La censure s’étant adoucie, on pouvait par exemple écrire sans problème qu’il n’y avait rien à acheter au magasin de Chodow. Le progrès consistait à pouvoir mettre noir sur blanc que les étalages d’une boutique étaient vides alors qu’officiellement tous les commerces étaient magnifiquement achalandés. Un camion à ridelles ou un autocar déglingué me trimballait de village en village, de bourg en bourg, car, à l’époque, les voitures privées restaient un luxe, on avait même du mal à trouver un vélo.

Mon itinéraire me conduisait parfois dans des villages frontaliers, mais c’était exceptionnel. En effet, plus on approchait la frontière, plus les terres devenaient vides et moins on croisait de monde. L’aspect désertique de ces contrées accentuait leur mystère tout en captant mon attention sur le silence qui règne toujours en ces lieux. Ce mystère et ce silence m’envoûtaient. Je voulais voir ce qui se trouvait plus loin, de l’autre côté. Je m’imprégnais de sensations que l’on doit éprouver en franchissant une frontière. Que ressent-on ? Que pense-t-on ? Cela doit être un instant, émouvant, troublant, excitant. De quoi a l’air l’autre côté ? Tout y est sûrement différent. Mais en quoi consiste cette différence ? À quoi ressemble-t-elle ? Peut-être n’est-elle en rien pareille à tout ce que je connais. Peut-être est-elle inconcevable, inimaginable ? Ce désir obsessionnel, cette fascination demeuraient néanmoins modestes car je n’aspirais qu’à vivre le moment où je franchirais la frontière, la franchir pour revenir aussitôt. Je croyais que, à lui seul, l’acte suffirait à assouvir ma faim psychologique que je ne parvenais pas à m’expliquer, mais qui me hantait constamment.

Comment m’y prendre ? Parmi mes camarades d’école et de faculté, personne n’avait jamais quitté la Pologne. Quand on connaissait quelqu’un à l’étranger, on préférait ne pas l’afficher. Personnellement, mon attirance extravagante mais obsédante me culpabilisait.

Un beau jour, je croisai dans un couloir du journal ma rédactrice en chef. C’était une blonde plantureuse à la chevelure opulente balayée sur le côté. Elle s’appelait Irena Tarlowska. Elle me toucha deux mots sur mes derniers papiers, puis m’interrogea sur mes projets à court terme. J’énumérai la liste des villages où j’envisageais de me rendre ainsi que les affaires qui m’y attendaient, puis je me risquai à lui glisser : « Un jour, j’aimerais bien aller à l’étranger. » « À l’étranger ? », rétorqua-t-elle, étonnée et un peu effrayée, car, à l’époque, cela sortait de l’ordinaire. « Où ? pourquoi ? » demanda-t-elle. « Je pensais à la Tchécoslovaquie », répliquai-je. En effet, je n’avais à l’esprit ni Paris ni Londres. Loin de moi cette pensée ! Jamais je n’aurais osé imaginer des destinations aussi audacieuses. Je voulais seulement franchir une frontière, n’importe laquelle, car le but, l’objectif, la cible m’importaient moins que la signification mystique et transcendantale de l’acte lui-même.

Une année s’écoula après cette conversation. Un beau jour, le téléphone retentit dans le bureau des journalistes. Notre directrice me convoquait : « Figure-toi que nous allons t’envoyer en Inde », me déclara-t-elle alors que je me tenais devant son bureau.

Ma première réaction fut l’éblouissement, puis, juste après, la panique : je ne connaissais rien sur l’Inde. Je cherchai fiévreusement dans ma tête des associations, des images, des noms. En vain : j’ignorais tout de ce pays. Ce projet était sans doute lié à la récente visite du premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, le premier chef de gouvernement d’un pays ne faisant pas partie du bloc soviétique à venir en Pologne. Le contact était noué. Mes reportages étaient censés rapprocher ce lointain pays du mien.

À l’issue de cet entretien m’annonçant ma sortie dans le monde, Tarlowska tendit la main vers une armoire d’où elle sortit un volume qu’elle me remit avec ces mots : « Tenez, pour le voyage. » C’était un énorme bouquin à la jaquette rigide tendue de toile jaune. Sur la première de couverture, je lus le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage imprimés en lettres dorées : Hérodote. HISTOIRES. » (p. 16-19).

9. Sylvain Tesson, Petit traité sur l’immensité du monde, Éditions des Équateurs (2005), Avant-propos, pp. 13-16. Né en 1972 à Paris, Sylvain Tesson est un écrivain voyageur français. Il est auteur de récits de voyage et de livres de réflexion.

« Les internautes naviguent dans les corridors virtuels du cyberworld, des hordes en rollers transhument dans les couloirs de bus. Des millions de têtes sont traversées par les particules ondulatoires des SMS. Des tribus de vacanciers pareils aux gnous d’Afrique migrent sur les autoroutes vers le soleil, le nouveau dieu !

C’est en vogue : on court, on vaque. On se tatoue, on se mondialise. On se troue de piercings pour avoir l’air tribal. Un touriste s’envoie dans l’espace pour vingt millions de dollars. « Bougez-vous ! » hurle la pub. « À fond la forme ! » On se connecte, on est joignable en permanence. On s’appelle pour faire un jogging. L’État étend le réseau de routes : la pieuvre de goudron gagne. Le ciel devient petit : il y a des collisions d’avions.

Pendant que les TGV fusent, les paysans disparaissent. « Tout fout le camp », disent les vieux qui ne comprennent rien. En fait, rien ne fout le camp, ce sont les gens qui ne tiennent plus en place. Mais ce nomadisme-là n’est qu’une danse de Saint-Guy [1].

C’est la revanche d’Abel. Selon la Bible, Caïn, le paysan, a tué son frère Abel, le berger, d’un coup de pierre à la tête. Ce geste fut à l’origine de l’hostilité entre les cultivateurs et les nomades. Depuis, l’ordre du monde reposait sur la puissance des premiers : la charrue était supérieure au bâton du pâtre. Mais les temps du néo-nomadisme sont arrivés !

Le nomadisme historique, lui, est une malédiction de peuples éleveurs poussant leurs bêtes hors de la nuit des temps et divaguant dans les territoires désolés du monde, à la recherche de pâturages pour leur camp. Ces vrais nomades sont des errants qui rêveraient de s’installer. Il ne faut pas confondre leurs lentes transhumances, inquiètes et tragiques, avec les tarentelles [2] que dansent les néo-agités du XXIe siècle, au rythme des tendances urbaines.

Il est cependant une autre catégorie de nomades. Pour eux, ni tarentelle ni transhumance. Ils ne conduisent pas de troupeaux et n’appartiennent à aucun groupe. Ils se contentent de voyager silencieusement, pour eux-mêmes, parfois en eux-mêmes. On les croise sur les chemins du monde. Ils vont seuls, avec lenteur, sans autre but que celui d’avancer.

Comme le requin que son anatomie condamne à nager perpétuellement, ils vivent en mouvement. Ils ressemblent un peu aux navettes de bois qui courent sans aucun bruit sur la trame des hautes lisses et dont les allées et venues finissent par créer une tapisserie. Eux ils se tissent un destin, pas à pas. Le défilement des kilomètres suffit à donner un sens à leur voyage. Ils n’ont pas de signe de reconnaissance, pas de rites. Impossible de les assimiler à une confrérie : ils n’appartiennent qu’au chemin qu’ils foulent. Ils traversent les pays autant que les époques et, selon les âges, ils ont reçu des noms différents : moines-mendiants, troubadours, voyageurs, hobos ou beatniks, ermites des taïgas, cavaliers au long cours, trappeurs ou coureurs des bois, vagabonds, wanderer ou waldganger, errants ou loups des steppes… Leur unique signe distinctif : ne pas supporter que le soleil, à son lever, parte sans eux. »

Textes en vrac

• Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, Folio, 2010, p. 29-31. Les divers personnages qui contribuent à la construction du pont sont esquissés à la truelle, ce qui nous vaut des portraits efficaces. Je relève celui-ci, qui condense en une page la trajectoire d’un émigré autour de la planète, et constituera un excellent extrait pour traiter la composante « émigration » du thème, sans tomber dans la victimisation des malheureux migrants et la culpabilisation des méchants post-coloniaux avec du sang sur les mains que nous sommes !

« Un Chinois fin de jambes au profil de falaise est de ceux-là, qui s’appelle Mo Yun. Neuf mois auparavant, mineur au beau milieu de millions d’autres, mineur parce que rien d’autre et que descendre au fond du trou c’est juste suivre le mouvement, il tourne soudain le dos à Datong, capitale mondiale du terril à charbon et violente marmite prolétarienne, un réflexe de survie en vérité, puisque détaler de l’ornière de l’enfance revenait à donner une chance à sa jeunesse ; après quoi l’errance, même misérable, a le goût de la patate choisie entre toutes pour sa forme et sa couleur, le moindre radis sent bon la liberté. Mo traverse la Mongolie blotti au fond d’un 4 × 4 en compagnie d’un couple de botanistes russes et une fois dans les faubourgs d’Oulan-Bator, saute en marche et oblique à droite, tout droit jusqu’à la mer, soit trois mois de voyage on ne sait comment ni avec quel argent ni surtout avec quelle force, puis c’est l’embarquement sur un porte-conteneurs néerlandais et Vladivostok-Vancouver en quinze jours de temps, quinze jours de ténèbres au bout desquels Mo sort de son caisson ignifugé par une nuit glacée. La ville lui semble dépeuplée. Il descend vers le Sud à l’arrière d’un autocar Greyhound, et là, une fois arrivé à San Francisco, toque à la porte d’un boui-boui craspec sur Grant Ave., un bouge huileux mais lucratif, où l’un de ses oncles l’exploite quatre mois pendant seize à dix-huit heures par jour. C’est là, dans l’arrière-cuisine, qu’il entend parler du pont pour la première fois, il repose alors calmement théières et boîtes à riz, dénoue son tablier, et quitte la cuisine, traverse le restaurant par l’allée centrale, et s’en va par la porte de devant qui est celle des clients, qui est celle de la rue et la grande porte, choisit pour sa sortie celle-là et pas une autre, la porte inaugurale, salut ! À présent, la corne a épaissi sous ses pieds bruns, callosités et ridules y dessinent le planisphère, il a dix-sept ans et il est en vue des lumières de Coca. »

– J’ajoute ici un autre extrait de Mes voyages avec Hérodote de Kapuscinski (p. 269), un livre qui est une mine d’extraits pour notre thème.

« Revenons à Hérodote.

Le fait de le lire régulièrement, de le côtoyer, de le pratiquer en quelque sorte, cette habitude, ce réflexe, cet instinct commencent à exercer sur moi une influence étrange que je suis incapable de définir avec précision. Sans doute cette proximité me met-elle dans un état qui me fait perdre toute notion du temps, je ne me rends plus compte que deux mille cinq cents ans me séparent des événements décrits par Hérodote, j’oublie l’abîme des siècles au fond desquels gisent Rome, le Moyen Âge, la naissance et la vie des grandes religions, la découverte de l’Amérique, la Renaissance et les Lumières, la machine à vapeur et l’étincelle électrique, le télégraphe et l’avion, des centaines de guerres dont deux conflits mondiaux, la découverte de l’antibiotique, l’explosion démographique, j’oublie des milliers et des milliers d’événements, qui, à la lecture d’Hérodote, disparaissent comme s’ils n’avaient jamais existé ou s’éclipsent du premier plan, du devant de la scène, se fondent dans l’ombre, se cachent derrière les rideaux, dans les coulisses.

Hérodote, qui est né, a vécu et a écrit à l’autre bout du gouffre qui nous sépare, se sentait-il démuni ? Rien ne l’indique. Au contraire, il mord la vie a pleines dents, voyage dans le monde, rencontre quantité de gens, écoute des centaines d’histoires ; c’est un homme actif, mobile, infatigable, toujours, en quête, sans cesse occupé. Il voudrait connaître et apprendre encore bien des choses, des faits, des mystères, il souhaiterait résoudre des énigmes, répondre à une longue litanie de questions, mais il manque de temps, de force et de temps, il n’y parvient pas, de même que nous n’y parvenons pas, la vie de l’homme est si courte ! Est-il desservi par l’absence de moyens de locomotion rapides, aurait-il collecté et nous aurait-il légué plus d’informations ? J’en doute également. »

– Voici maintenant deux textes du XVIe siècle.

• François Rabelais (1483 (?)-1553), Gargantua (1534), Chapitre XXXIII (extrait ; adaptation par votre serviteur).

Ce conte philosophique raconte les mésaventures du géant Gargantua. Le pays de son père Grandgousier est attaqué pour une raison futile par Picrochole [nom signifiant en grec ancien « bile amère »], le roi du village voisin. Malgré des tentatives de paix de la part de Grandgousier, Picrochole persiste dans son attitude belliqueuse. Dans ce chapitre des conseillers vont l’entraîner dans une guerre de conquête démesurée, dont l’annonce peut ressembler au programme d’un voyage moderne, et les réactions de Picrochole à celles d’un client difficile.

« Comment certains gouverneurs de Picrochole par conseil précipité le mirent au dernier péril »

Les fouaces détroussées, comparurent devant Picrochole le duc de Menuail, comte Spadassin, et capitaine Merdaille, et lui dirent : « Sire aujourd’hui nous vous rendons le plus heureux, plus chevaleresque prince qui oncques fut depuis la mort d’Alexandre de Macédoine.

— Couvrez, couvrez-vous, dit Picrochole.

— Grand merci (dirent-ils) Sire, nous sommes à notre devoir.

« Le moyen est tel, vous laisserez ici quelque capitaine en garnison avec petite bande de gens, pour garder la place, laquelle nous semble assez forte tant par nature, que par les remparts faits à votre invention. Votre armée partirez en deux, comme trop mieux l’entendez.

« Une partie ira se ruer sur ce Grandgousier, et ses gens. Par icelle il sera de prime abord facilement déconfit. Là, vous recouvrerez des tas d’argent. […]

« L’autre partie cependant partira vers l’Aunis, la Saintonge, l’Angoumois et la Gascogne, et aussi vers le Périgord, le Médoc et les Landes. Sans résistance ils prendront villes, châteaux, et forteresses. […]

« Vous passerez par le détroit de Séville, et là vous érigerez deux colonnes plus magnifiques que celles d’Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom. Et sera nommé ce détroit la mer Picrocholine.

« Passée la mer Picrocholine, voici Barberousse qui se rend votre esclave. […]

En longeant la côte sur la gauche, vous dominerez toute la Gaule Narbonnaise, la Provence, le pays des Allobroges, Gênes, Florence, Lucques ; et adieu Rome. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. […]

— Prise l’Italie, voilà Naples, la Calabre, les Pouilles et la Sicile mises à sac, et Malte avec.

« Je voudrais bien que les plaisants chevaliers jadis Rhodiens vous résistassent, pour voir de leur urine.

— J’irais (dit Picrochole) volontiers à Lorette.

— Rien, rien, dirent-ils, ce sera au retour.

« De là nous prendrons la Crète, Chypre, Rhodes, et les îles Cyclades, et nous nous lancerons sur la Morée. Nous la tenons. Par Saint Treignan ! Dieu garde Jérusalem, car le Sultan n’est pas comparable à votre puissance !

— Je (dit-il) ferai donc rebâtir le temple de Salomon.

— Non, dirent-ils, pas encore, attendez un peu : ne soyez jamais tant soudain à vos entreprises. […]

« Il vous convient premièrement d’avoir l’Asie Mineure, la Carie, la Lycie, la Pamphilie, la Cilicie, la Lydie, la Phrygie, la Mysie, la Bithynie, Carrasie, Attalia, Samagarie, Kastamoun, Luga, Sébaste, jusqu’à l’Euphrate.

— Verrons-nous, dit Picrochole, Babylone, et le mont Sinaï ?

— Il n’est, dirent-ils, pas besoin pour cette heure. N’est-ce pas assez tracassé vraiment que d’avoir traversé la mer Caspienne, chevauché les deux Arménies, et les trois Arabies ?

— Par ma foi, dit-il, nous sommes affolés. Ha pauvres gens.

— Quoi ? (dirent-ils).

— Que boirons-nous par ces déserts ? Car Julien l’Apostat et toute son armée y moururent de soif, comme l’on dit.

— Nous (dirent-ils) avons déjà donné ordre à tout. Par la mer de Syrie vous avez neuf mille quatorze grandes nefs chargées des meilleurs vins du monde, elles arrivèrent à Jaffa. Là se sont trouvés vingt deux cent mille chameaux, et seize cents éléphants que vous aurez pris à une chasse aux environs de Ségelmesse, lorsque vous entrâtes en Libye : et de plus vous eûtes toute la caravane de La Mecque. Ne vous fournirent-ils de vin à suffisance ?

— Vrai mais, dit-il, nous ne bûmes point frais. » […] [à la fin de ce programme de conquête, le sage Échephron prend la parole]

« J’ai grand peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un cordonnier se faisait riche par rêverie, puis le pot casse et le cordonnier n’eut de quoi dîner. Que prétendez-vous par ces belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant de travaux et traverses ? Ce sera, dit Picrochole, que nous retournés, reposerons à nos aises. Échephron répondit : « et si par cas jamais n’en retournez ? Car le voyage est long et périlleux. N’est-ce mieux que dès maintenant nous reposions, sans nous mettre en ces hasards ? »

• Michel de Montaigne (1533-1592) Essais (1580-1595), Livre III, chapitre IX : « De la vanité » (extrait). adaptation en français moderne inspirée de A. Lanly.

« Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, je ne me guide pas si mal. S’il fait laid à droite, je prends à gauche ; si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m’arrête. En faisant ainsi, je ne vois à la vérité rien qui ne soit aussi plaisant et commode que ma maison. Il est vrai que je trouve la superfluité toujours superflue, et je remarque de la gêne même dans la délicatesse et dans l’abondance. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne ; c’est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite ni courbe. Ne trouvé-je point là où je vais ce que l’on m’avait dit ? (Comme il advient souvent que les jugements d’autrui ne s’accordent pas aux miens et que je les ai trouvés le plus souvent faux), je ne regrette pas ma peine : j’ai appris que ce qu’on disait n’y est point.

J’ai la complexion du corps libre et le goût commun, autant qu’homme au monde. La diversité des façons d’une nation à l’autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison. Que ce soient des assiettes d’étain, de bois, de terre cuite ; bouilli ou rôti, beurre ou huile de noix ou d’olive ; chaud ou froid, tout m’est un et si un que, vieillissant, j’accuse cette généreuse faculté, et aurais besoin que la délicatesse et le choix arrêtassent l’indiscrétion de mon appétit et parfois soulageassent mon estomac. Quand j’ai été ailleurs qu’en France et que, pour me faire courtoisie, on m’a demandé si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses d’étrangers.

J’ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur de s’effaroucher des formes contraires aux leurs : il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu’ils aillent, ils se tiennent à leurs façons et abominent les façons étrangères. Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu’ils voient. Pourquoi ne seraient-elles pas barbares puisqu’elles ne sont pas françaises ? Encore sont-ce les plus habiles qui les ont reconnues, pour en médire. La plupart ne prennent l’aller que pour le venir. Ils voyagent couverts et resserrés d’une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d’un air inconnu.

Ce que je dis de ceux-là me rappelle, en chose semblable, ce que j’ai parfois aperçu en aucuns de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur sorte, nous regardent comme gens de l’autre monde, avec dédain ou pitié. Ôtez-leur les entretiens sur les mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier, aussi niais pour nous, et malhabiles, que nous pour eux. On dit bien vrai qu’un honnête homme, c’est un homme mêlé.

Au rebours, je pérégrine fatigué de nos façons, non pour chercher des Gascons en Sicile (j’en ai assez laissé au logis) ; je cherche des Grecs plutôt, et des Persans ; j’aborde ceux-là, je les considère ; c’est à cela que je me prête et que je m’emploie. Et qui plus est, il me semble que je n’ai rencontré guère de manières qui ne vaillent les nôtres. Je m’avance un peu, car à peine ai-je perdu mes girouettes de vue.

• Trois textes sur le thème du dernier voyage et de la catabase, embryon d’un corpus que je compléterai l’an prochain.

1. « Bon voyage » (2018), chanson de Marie-Line Weber

Paroles : Marie-Line Weber ; musique : Valerie Barrier.

Bon voyage

Tu m’as ouvert les yeux

Moi j’ai fermé les tiens

Quand tu m’as dit adieu

J’avais même plus d’chagrin

Il fallait que ça cesse

Que tu t’reposes enfin

Une dernière caresse

Juste ta main dans ma main

Les mots que je t’ai dits

J’les ai dits malgré moi

Comme si une petite voix

Me venait de là-bas

Alors c’était fini

Tu es partie cette fois

Dans ce monde nouveau

Où j’espère il fait beau

Bon voyage envole-toi

Et n’aie pas peur quelqu’un t’attend là-bas

Bon voyage écoute-moi

C’est une nouvelle vie qui te tend les bras

Bon voyage je pense à toi

J’suis sûre que tu s’ras mieux là-bas

Bon voyage et pense à moi

Mais surtout ne t’en fais pas, ça va

Même s’il y a des journées

Où tu me manques tellement

Que j’resterais bien couchée

Comme un petit enfant

Mais je fais comme les grands

J’me lève et fais semblant

Je serre un peu les poings

J’fais comme si tout va bien

Mais toi tu sais maman

Que c’est l’bordel dedans

Que ma foi ne peut pas

Me guérir de ta voix

Même s’il y a des moments

Où je te jure vraiment

Que je préfère te savoir

Loin de ce long cauchemar

Bon voyage envole-toi

Et n’aie pas peur quelqu’un t’attend là-bas

Bon voyage écoute-moi

C’est une nouvelle vie qui te tend les bras

Bon voyage je pense à toi

J’suis sûre que tu s’ras mieux là-bas

Bon voyage et pense à moi

Mais surtout ne t’en fais pas, ça va

Tu m’as ouvert les yeux

Moi j’ai fermé les tiens

On fait ce que l’on peut

Mais j’ai ta main dans ma main

2. Philippe Labro (né en 1936), La Traversée, Gallimard, 1996, in Invitation au voyage… Étonnants classiques GF, p. 157. Texte vérifié sur l’édition France Loisirs 1996, pp. 35 & pp. 166-170.

L’auteur, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias. La Traversée est un roman inspiré par son « expérience de mort imminente » (EMI) lors d’une hospitalisation en 1994.

« La maladie qui m’a conduit à la réa m’a emmené plus loin que la réa, bien au-delà du cap Horn, au-delà des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes hurlants, dans ce que les Anglo-Saxons appellent une NDE – Near Death Experience – et qu’il convient de traduire ainsi : expérience de mort approchée. En français, cela donnerait comme initiales EMA, et cela fait non seulement plus français, mais je m’aperçois que c’est le mot « âme » à l’envers. Hasard… […]

Je me sens sortir de mon corps. J’ai l’impression que je me vois sur le lit, entouré des hommes en blanc et en vert, avec, derrière ce rideau d’hommes, les assistantes et les infirmières. Je vois toute la pièce, les objets, les murs, la machine et les écrans. Je peux les décrire avec une précision de laser : cheveux – ailes du nez – manchettes de chemises sous les blouses – boucles blondes – gants en plastique – masques et tissu piqueté des masques.

Et puis, je me vois étendu sur le lit : je suis très maigre, très jaune, les tubes et les bandelettes de coton encombrent mon visage et le dessinent comme en plusieurs morceaux. Je ne suis pas rasé. Il y a beaucoup de gris sur mes joues. Du gris et de la cendre. La vérité, c’est que je ne suis pas très beau à voir. Je prends un peu d’altitude et je flotte au-dessus de la pièce et au-dessus de mon corps et j’entends, plus précisément que tout à l’heure, tout ce qui se dit, les consignes données, les questions posées sur la suite du traitement, les rendez-vous pour l’extubation [3] – ce sera le matin, dans quarante huit heures. Dans le vocabulaire du cinéma, on pourrait dire que j’ai une vue en « plongée » de toute la scène. […]

Ce phénomène ne dure pas. Sans aucune liaison, je perds cette position de spectateur et me retrouve dans l’enveloppe de mon corps. Et voilà que ce corps et cet esprit, qui ne font qu’un, sont entraînés dans le même trou en forme de tunnel qui m’avait fait si peur la première fois.

Or, le tunnel n’a plus rien d’effrayant. Non seulement il n’est pas en pente, il ne descend pas, mais il semble monter doucement, dans une ascension bienveillante. En outre, il est clair, de plus en plus clair, il devient même tellement lumineux que je suis aveuglé par cette lumière et je ne vois plus que cela : de la lumière. Comme lorsque, petit enfant, je voulais regarder le soleil en face, suffisamment longtemps pour que ma rétine ne soit baignée que de blanc, de doré, d’illumination. […]

Ici, maintenant, il n’y a aucune souffrance. La lumière vient m’apporter une sensation de paix comme je n’en ai pas connu depuis mon entrée en réa, depuis que je me suis retrouvé subissant la machine et les prises de sang, les étouffements et le chaos. Je n’éprouve qu’une consolante et surprenante sensation de paix et encore plus d’amour que je n’en ai ressenti récemment, à l’intention des autres. […]

C’est comme si je vivais ma première traversée à l’envers. Au cours du premier voyage, je m’étais trouvé de façon vertigineuse dans un trou noir au bout duquel je ne devinais que l’horreur et dont il fallait que je m’échappe. Au cours de ce voyage-ci, aucune voix ne me pousse à quitter cet espace blanc, illuminé, doux et fraternel. J’aurais même la tentation de vouloir m’installer dans cette nébuleuse de lumière, de pousser plus loin mon voyage, tant il est bienfaisant.

Mais cela ne dure pas. »

3. « Ce soir à Samarcande »

Il s’agit d’un conte populaire dont j’ignore l’origine. Je l’ai connu d’abord il y a plus de vingt ans par Le Cercle des menteurs, le recueil de contes de Jean-Claude Carrière, mais comment savoir l’origine de ce conte que l’on trouve sous des formes variées sur Internet ?

« Ce soir à Samarcande »

« Il y avait une fois, dans Bagdad, un Calife et son Vizir. Un jour, le Vizir arriva devant le Calife, pâle et tremblant : « Pardonne mon épouvante, Lumière des Croyants, mais devant le Palais une femme m’a heurté dans la foule. Je me suis retourné : et cette femme au teint pâle, aux cheveux noirs, à la gorge voilée par une écharpe rouge était la Mort. En me voyant, elle a fait un geste vers moi. Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir me cacher loin d’ici, à Samarcande. En me hâtant, j’y serai avant ce soir ». Sur quoi il s’éloigna au grand galop de son cheval et disparut dans un nuage de poussière vers Samarcande. Le Calife sortit alors de son Palais et lui aussi rencontra la Mort. Il lui demanda : « Pourquoi avoir effrayé mon Vizir qui est jeune et bien-portant ? » – Et la Mort répondit : « Je n’ai pas voulu l’effrayer, mais en le voyant dans Bagdad, j’ai eu un geste de surprise, car je l’attends ce soir à Samarcande ».

4. « Je voudrais pas crever » (1952), de Boris Vian (1920-1959

On peut l’écouter chanté par Serge Reggiani, par le groupe Eiffel et par Les Têtes raides.

Je voudrais pas crever

Avant d’avoir connu

Les chiens noirs du Mexique

Qui dorment sans rêver

Les singes à cul nu

Dévoreurs de tropiques

Les araignées d’argent

Au nid truffé de bulles

Je voudrais pas crever

Sans savoir si la lune

Sous son faux air de thune

A un coté pointu

Si le soleil est froid

Si les quatre saisons

Ne sont vraiment que quatre

Sans avoir essayé

De porter une robe

Sur les grands boulevards

Sans avoir regardé

Dans un regard d’égout

Sans avoir mis mon zobe

Dans des coinstots bizarres

Je voudrais pas finir

Sans connaître la lèpre

Ou les sept maladies

Qu’on attrape là-bas

Le bon ni le mauvais

Ne me feraient de peine

Si si si je savais

Que j’en aurai l’étrenne

Et il y a z aussi

Tout ce que je connais

Tout ce que j’apprécie

Que je sais qui me plaît

Le fond vert de la mer

Où valsent les brins d’algues

Sur le sable ondulé

L’herbe grillée de juin

La terre qui craquelle

L’odeur des conifères

Et les baisers de celle

Que ceci que cela,

La belle que voilà

Mon Ourson, l’Ursula

Je voudrais pas crever

Avant d’avoir usé

Sa bouche avec ma bouche

Son corps avec mes mains

Le reste avec mes yeux

J’en dis pas plus faut bien

Rester révérencieux

Je voudrais pas mourir

Sans qu’on ait inventé

Les roses éternelles

La journée de deux heures,

La mer à la montagne

La montagne à la mer,

La fin de la douleur,

Les journaux en couleurs,

Tous les enfants contents

Et tant de trucs encore

Qui dorment dans les crânes

Des géniaux ingénieurs,

Des jardiniers joviaux,

Des soucieux socialistes,

Des urbains urbanistes

Et des pensifs penseurs,

Tant de choses à voir

À voir et à z-entendre,

Tant de temps à attendre

À chercher dans le noir.

Et moi je vois la fin

Qui grouille et qui s’amène

Avec sa gueule moche

Et qui m’ouvre ses bras

De grenouille bancroche.

Je voudrais pas crever,

Non monsieur non madame,

Avant d’avoir tâté

Le goût qui me tourmente

Le goût qu’est le plus fort.

Je voudrais pas crever

Avant d’avoir goûté

La saveur de la mort…

– à suivre…

© altersexualite.com, 2023. Reproduction interdite.

[1] Maladie qui consiste en des mouvements continuels, irréguliers et involontaires.

[2] Danse, d’un mouvement vif et ardent, du sud de l’Italie. Selon les croyances, cette danse permettant de guérir d’une morsure de tarentule.

[3] L’édition France Loisirs consultée écrit sans doute par erreur « extubulation ».

altersexualite.com

altersexualite.com