Accueil > Culture, divertissement & copinage… > L’assaut d’hommages me ravit

Rien que des grandes marques d’auteurs

L’assaut d’hommages me ravit

L’assaut d’hommages me ravit

Citations en vrac

samedi 1er septembre 2007

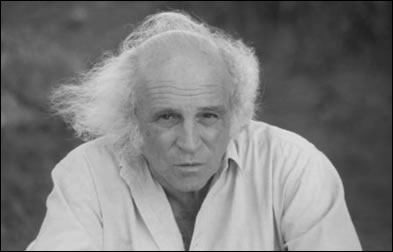

Je donnerai ici, sans commentaires, des citations relevées au fil de mes lectures, ou des phrases qui ont été des lucioles dans mes nuits, ou parfois des bousiers cités pour de rire. Des chansons, des essais, des romans célèbres que je n’ai pas le temps de relire pour faire un article. Quand j’ai trouvé un bon article, je l’indique en lien, cela m’évite la peine d’en rédiger un. À tout seigneur tout honneur, j’ai piqué la photo de vignette sur le site officiel Léo Ferré. Au fait, vous ai-je parlé de cette comtesse de mes amies, dont « L’assaut d’hommages me ravit » était la formule préférée lorsqu’elle allait à la messe, dont elle était folle. Elle avait créé un jeu de bowling dans la salle paroissiale, dont elle versait les bénéfices dans un tronc de l’église. Les paysans, qui aimaient tant les quilles, se disputaient l’honneur de lui remplir son fût, d’où cet assaut d’hommages qui la ravissait… Mais revenons à nos moutons.

Accès direct aux auteurs cités :

Robert Antelme

Honoré de Balzac

René Barjavel

Georges Bernanos

Mikhaïl Boulgakov

Nicolas Bouvier

Ray Bradbury

Pascal Bruckner

Renaud Camus

Jean-Roger Caussimon

Louis-Ferdinand Céline

Claire

Paul Claudel

Albert Cohen

Joseph Conrad

Charles De Coster

Denis Diderot

Roland Dorgelès

Léo Ferré

Alain Finkielkraut

Graham Greene

Jim Harrison

Michel Houellebecq

Victor Hugo

Henrik Ibsen

Ilya Ilf & Yevgeny Petrov

Philippe d’Iribarne

Pierre Jourde

Frigyes Karinthy

Arthur Koestler

Bernard-Marie Koltès

Jacques Lacan

Selma Lagerlöf

Francis Lalanne

Ursula Le Guin

Carlo Levi

Malcolm Lowry

Raymond Lulle

Antonio Machado

Lucien Malson

Klaus Mann

Henri de Montherlant

Nguyên Huy Thiêp

Michel Onfray

Arturo Perez-Reverte

Georges Perros

Arthur Rimbaud

Angelo Rinaldi

Djalal al-Din Rumi

Arthur Schopenhauer

Tom Spanbauer

Stendhal

Jun’ichirō Tanizaki

Anton Tchekov

Ahmad al-Tîfâchî

Miguel Torga

Paul Valéry

Paul Verlaine

Paul Virilio

Voltaire

Richard Wright

Alice Zeniter

Émile Zola

Léo Ferré

« Enfin Malherbe vint… » et Boileau avec lui… et toutes les écoles, et toutes les communautés, et tous les phalanstères de l’imbécillité ! L’embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires sont encore la Société. La pensée mise en commun est une pensée commune.

(…) Dans notre siècle il faut être médiocre, c’est la seule chance qu’on ait de ne point gêner autrui. L’artiste est à descendre, sans délai, comme un oiseau perdu le premier jour de la chasse. Dès qu’une idée saine voit le jour, elle est aussitôt happée et mise en compote, et son auteur est traité d’anarchiste.

(…) N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant dans la morale, c’est que c’est toujours la morale des autres.

Poète… vos papiers !, Préface, 1956.

Paul Verlaine

J’ai la fureur d’aimer. Mon cœur si faible est fou.

N’importe quand, n’importe quel et n’importe où,

Qu’un éclair de beauté, de vertu, de vaillance

Luise, il s’y précipite, il y vole, il s’y lance,

Et, le temps d’une étreinte, il embrasse cent fois

L’être ou l’objet qu’il a poursuivi de son choix ;

Puis, quand l’illusion a replié son aile,

Il revient triste et seul bien souvent, mais fidèle,

Et laissant aux ingrats quelque chose de lui,

Sang ou chair. Mais, sans plus mourir dans son ennui,

Il embarque aussitôt pour l’île des Chimères

Et n’en apporte rien que des larmes amères

Qu’il savoure, et d’affreux désespoirs d’un instant,

Puis rembarque. […]

J’ai la fureur d’aimer. Qu’y faire ? Ah, laisser faire !

« Lucien Létinois », Amour, 1888.

Paul Valéry

« Ô Phèdre, tu n’es pas sans avoir remarqué dans les discours les plus importants, qu’il s’agisse de politique ou des intérêts particuliers des citoyens, ou encore dans les paroles délicates que l’on doit dire à un amant, lorsque les circonstances sont décisives, — tu as certainement remarqué quel poids et quelle portée prennent les moindres petits mots et les moindres silences qui s’y insèrent. Et moi, qui ai tant parlé, avec le désir insatiable de convaincre, je me suis moi-même à la longue convaincu que les plus graves arguments et les démonstrations les mieux conduites avaient bien peu d’effet, sans le secours de ces détails insignifiants en apparence ; et que, par contre, des raisons médiocres, convenablement suspendues à des paroles pleines de tact, ou dorées comme des couronnes, séduisent pour longtemps les oreilles. Ces entremetteuses sont aux portes de l’esprit. Elles lui répètent ce qui leur plaît, elles le lui redisent à plaisir, finissant par lui faire croire qu’il entend sa propre voix. Le réel d’un discours, c’est après tout cette chanson, et cette couleur d’une voix, que nous traitons à tort comme détails et accidents. »

Eupalinos ou l’Architecte, 1921.

Jean-Roger Caussimon

« Il ne faut pas aimer « bien » ou « un peu »

Et, à tout prendre

Mieux vaut ne pas aimer du tout…

Il faut aimer de tout son cœur

Et, sans attendre

Dire « Je t’aime » à ceux qu’on aime

Avant qu’ils ne soient loin de nous… »

Le voilier de Jacques, Mes chansons des quatre saisons, Plasma, 1981.

Francis Lalanne

« Toutes les guerres sont civiles, car les morts n’ont pas de patrie ».

Claire

« Pousse-toi dit l’enfant qui a mangé mon sein

Et m’a fait si mal en passant

Pousse-toi dit-il quand je l’embrasse trop longtemps

Mais porte-moi quand il veut traverser le champ

Pousse-toi dit l’enfant qui me brise les reins

Quand je trouble son rêve ou ses jeux

Pousse-toi dit-il quand il veut se verser de l’eau

Mais porte-moi pour dénombrer les chants d’oiseaux

Tu veux mes lèvres à ton réveil petit homme que j’aime

Tu veux que je sois toujours là tu veux mes bras

Mais tu veux te cacher de moi

Pour goûter l’eau des flaques et la soupe du chien

Fouiller les outils du voisin

Pousse-toi dit l’enfant qui va dans son printemps

Ignorant la peur et l’ennui

Pousse-toi dit-il en courant vers tout ce qui vit

Mais porte-moi pour les caresses à l’infini

Tu veux faire tout seul et choisir tu rugis de rire

Tu me retournes tous mes mots les laids les gros

Mais tu te serres dans mes bras

Pour écouter chanter à l’intérieur de toi

Comme ton cœur la grosse voix

Pousse-toi dit l’enfant qui m’envie les bravos

Et je dois lui céder le piano

Pousse-toi dit-il il me faut toujours inventer

Mais porte-moi le petit dieu est fatigué

Oh non ne nous faites pas croire

Que nous sommes tordues et noires

Voyez moi j’ai juste trente ans je veux vivre

Nous voulons juste manger tous les jours

Et des toits pour abriter nos amours

Et du temps du temps pour l’amour

Pousse-toi, pousse-toi dit l’enfant, pousse-toi. »

Claire, chanteuse – pseudonyme de Claire Martin-Michon – semble malheureusement avoir disparu de la circulation. Quand on voit qu’un parfait crétin peut devenir en quelques secondes une star d’Internet, et que d’une chanteuse importante des années 70 à 90 il ne reste quasiment rien… On peut écouter cette belle chanson ici, mais comme ce texte était introuvable sur le Net, le voici !

Antonio Machado (1875 – 1939)

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más ;

caminante, no hay camino :

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

Campos de Castilla (1907-1917), XLI « Proverbios y cantares », XXIX.

(Voyageur, le chemin,

sont les traces de tes pas

C’est tout ; voyageur

il n’y a pas de chemin,

le chemin se fait en marchant.

Le chemin se fait en marchant.

Et quand on tourne les yeux en arrière

on voit le sentier que jamais

on ne doit à nouveau fouler.

Voyageur, il n’est pas de chemin,

rien que sillages sur la mer.)

Traduction de Sylvie Léger et Bernard Sesé, Poésie Gallimard, 1973.

Champs de Castille (1907-1917), XLI. « Proverbes et chansons », XXIX.

C’est de ce poème sans doute, que provient la formulette des conteurs : « C’est en marchant qu’on fait son chemin. » Le philosophe Alain exprima la même idée : « De même un navire, s’il n’a point d’impulsion, il n’obéit point au gouvernail. Bref, il faut partir n’importe comment ; il est temps alors de se demander où l’on ira. » (Propos sur le bonheur, XXII, « La fatalité », 12 décembre 1922, folio essais, Gallimard).

Arturo Perez-Reverte

« – Tout à l’heure, nous parlions d’horreur et d’appareil déréglé. Et savez-vous ce que je crois ?… Que vous étiez un bon photographe parce que photographier, c’est cadrer, et cadrer, c’est choisir et exclure. Sauver des choses et en condamner d’autres… Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir faire ça : s’ériger en juge de tout ce qui se passe autour de soi. Vous comprenez de quoi je parle, en disant cela ?… Personne, s’il aime vraiment, ne peut rendre ce genre de sentences. Si j’avais eu à choisir entre sauver ma femme ou mon fils, je n’aurais pas pu… Non. Je crois que non. – Et qu’auriez-vous fait, si vous aviez eu à choisir entre sauver votre femme ou votre fils, ou vous sauver vous-même ? »

« Car – Olvido l’avait dit un jour, mais elle l’avait sûrement volé à un autre – une pomme pouvait être plus terrible qu’un Laocoon. Ou des chaussures, avait-elle ajouté plus tard, alors qu’ils observaient un homme qui, ses béquilles posées contre le mur, astiquait son unique soulier dans une rue de Maputo, au Mozambique. Souviens-toi, avait-elle dit, de ces photos inquiétantes d’Atget à Paris : de vieilles chaussures alignées sur leurs étagères, attendant d’improbables propriétaires. Ou celles des centaines des chaussures entassées dans les camps d’extermination nazis.

– Comme c’est étrange, commenta Markovic. J’avais toujours pensé que les peintres embellissaient le monde. Qu’ils atténuaient la laideur.

Faulques ne répondit pas. Tout dépendant, était-il en train de penser, de ce que l’observateur avait dans la tête en regardant, ou de ce que l’artiste mettait dans la tête de celui qui l’observait. Chaussures ou pommes, même les représentations les plus innocentes pouvaient suggérer un labyrinthe avec son fil d’Ariane lové à l’intérieur comme un ver. »

Traduction de François Maspero

Le Peintre de batailles (2006), Seuil, 2007, p. 156 et p. 256.

Arthur Rimbaud

« Les romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l’œuvre, c’est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur ?

Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident : j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène. »

Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871.

Denis Diderot

« LUI. — Il n’y a rien de singulier à cela. Je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité… Vous riez ?

MOI. — Oui, votre dignité me fait rire.

LUI. — Chacun a la sienne ; je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion, et non à l’ordre d’autrui. Faut-il qu’on puisse me dire : rampe, et que je sois obligé de ramper ? C’est l’allure du ver ; c’est mon allure ; nous la suivons l’un et l’autre, quand on nous laisse aller ; mais nous nous redressons, quand on nous marche sur la queue. On m’a marché sur la queue, et je me redresserai. »

Le Neveu de Rameau, Denis Diderot, (1773), GF Flammarion, p. 80.

Henrik Ibsen

« Ce dont il s’agit dans la vie, c’est de se remplir la panse. Se la remplir d’oignons sauvages ? C’est bien peu de chose… Je veux être rusé et tendre des collets. Il y a de l’eau dans ce ruisseau. Je n’aurai pas soif et je passerai pour le premier parmi les bêtes sauvages. Lorsqu’un jour je mourrai — ce qui aura sûrement lieu —, je ramperai sous un arbre abattu par le vent. Comme l’ours, j’entasserai au-dessus de moi un tas de feuilles et graverai dans l’écorce en grosses lettres : Ci-gît Peer Gynt, le brave type, empereur de toutes les autres bêtes… Empereur ? (Il sourit intérieurement) Hé ! vieux coucou prophétique ! Tu n’es pas empereur. Tu es un oignon. Je vais t’éplucher, mon cher Peer ! Il ne sert de rien que tu pleurniches ou pries. (Il prend un oignon et l’épluche pelure après pelure.) Voilà enlevée la couche extérieure. C’est l’homme naufragé sur l’épave de la yole. Voici l’épluchure du passager, maigre et mince… elle a quand même un petit goût de Peer Gynt. Plus à l’intérieur, nous avons ici le moi du chercheur d’or. Le suc en est parti… si jamais elle en a eu un. Cette grossière pelure-là, avec son lobe dur, c’est le chasseur de fourrures dans la baie de Hudson. Celle-ci, à l’intérieur, ressemble à une couronne… Grands mercis ! Jetons-la sans autres palabres. Voici le chercheur des temps antiques, bref mais vigoureux. Et voici le prophète, frais et juteux. Il pue, ainsi qu’il est écrit, le mensonge, à faire pleurer un honnête homme. Cette pelure qui s’enroule mollement c’est le maître qui vécut dans la joie et la liesse. La suivante semble malade. Elle porte des traits noirs… le noir peut ressembler à la fois au missionnaire et au nègre. (Il enlève plusieurs pelures d’un coup.) Incroyable, la quantité de couches ! Le noyau ne va-t-il pas apparaître un jour ? (Il épluche l’oignon tout entier.) Pardieu, non, il n’en a pas ! Jusque tout au milieu, tout n’est que pelures !… seulement de plus en plus petites… La nature est pleine d’esprit ! (Il jette les restes.) Au diable toutes ces réflexions ! Si l’on se met à penser, on peut facilement trébucher. Bon ! Je peux bien ricaner de ce danger, d’ailleurs… car je me tiens solidement sur mes quatre pattes, moi ! (Il se gratte la nuque.) Drôlement fichu, tout ce micmac ! La vie, comme on l’appelle, a des arrière-pensées. »

Peer Gynt, Henrik Ibsen, 1867 ; traduction de Régis Boyer, Garnier-Flammarion, 1994, p. 262.

Henri de Montherlant

« Et je suis fou de savoir aussi comment elle cède, — comment elle est quand elle cède, — comment elle fait ça. Cet être qu’il y a vingt minutes je ne connaissais pas, n’avais jamais vu, qui était non seulement l’inconnu mais la menace du scandale, des pires histoires, — à présent nus tout deux, nus un peu du secret de nos âmes, et l’entier secret de nos corps, et cela en vingt minutes, montre en main. Que dites-vous ? Que c’est un pauvre secret, si un être cède ou non ? Mais cette clé est la plus sûre pour ouvrir un être à fond — sans compter qu’on n’a vraiment envie de connaître que quelqu’un qu’on désire ».

La Rose de sable, Romans II, Pléiade, p. 133, in Montherlant sans masque, Pierre Sipriot, Robert Laffont, 1990.

Arthur Schopenhauer

« Vous dites qu’une femme accomplie est plus belle qu’un homme accompli. Qu’est-ce que cela ? Une confusion naïve de votre instinct sexuel. Vous ferez sourire les vrais connaisseurs et les envieux se moqueront de vous. On peut même vous exposer des raisons sérieuses telles que la structure de l’homme et de la femme. Il n’y a sous ce rapport aucune différence entre l’espèce humaine et l’espèce animale : le lion, le cerf, le paon, le faisan, etc. Le sexe faible est le second à tous égards. Attendez que vous ayez mon âge et vous verrez quelle impression vous feront ces petites personnes, courtes sur jambes et longues de buste ! Même leur visage ne peut se comparer à celui d’un beau jeune homme et elles n’ont pas l’énergie du regard. »

Correspondance, in Insultes, Éditions du Rocher, 1988, p. 60.

« Il a fallu que l’intelligence de l’homme fût obscurcie par l’amour pour qu’il ait appelé beau ce sexe de petite taille, aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes ; toute sa beauté en effet réside dans l’instinct de l’amour. Au lieu de le nommer beau, il eût été plus juste de l’appeler l’inesthétique. »

« Chez les peuples polygames, chaque femme trouve quelqu’un qui se charge d’elle, chez nous au contraire, le nombre des femmes mariées est bien restreint et il y a un nombre infini de femmes qui restent sans protection, vieilles filles végétant tristement, dans les classes élevées de la société, pauvres créatures soumises à de rudes et pénibles travaux, dans les rangs inférieurs. Ou bien encore elles deviennent de misérables prostituées, traînant une vie honteuse et amenées par la force des choses à former une sorte de classe publique et reconnue, dont le but spécial est de préserver des dangers de la séduction les heureuses femmes qui ont trouvé des maris ou qui en peuvent espérer. Dans la seule ville de Londres, il y a 80 000 filles publiques ; vraies victimes de la monogamie, cruellement immolées sur l’autel du mariage. Toutes ces malheureuses sont la compensation inévitable de la dame européenne, avec son arrogance et ses prétentions. Aussi la polygamie est-elle un véritable bienfait pour les femmes considérées dans leur ensemble. De plus, au point de vue rationnel, on ne voit pas pourquoi, lorsqu’une femme souffre de quelque mal chronique, ou qu’elle n’a pas d’enfants, ou qu’elle est à la longue devenue trop vieille, son mari n’en prendrait pas une seconde. Ce qui a fait le succès des Mormons, c’est justement la suppression de cette monstrueuse monogamie. […] Il est inutile de disputer sur la polygamie, puisqu’en fait elle existe partout et qu’il ne s’agit que de l’organiser. Où trouve-t-on de véritables monogames ? Tous, du moins pendant un temps, et la plupart presque toujours, nous vivons dans la polygamie. Si tout homme a besoin de plusieurs femmes, il est tout à fait juste qu’il soit libre, et même qu’il soit obligé de se charger de plusieurs femmes ; celles-ci seront par là même ramenées à leur vrai rôle, qui est celui d’un être subordonné, et l’on verra disparaître de ce monde la dame, ce monstrum de la civilisation européenne et de la bêtise germano-chrétienne, avec ses ridicules prétentions au respect et à l’honneur ; plus de dames, mais aussi plus de ces malheureuses femmes, qui remplissent maintenant l’Europe ! »

Parerga, « Sur les femmes », in Insultes, Éditions du Rocher, 1988, p. 62 & p. 117. Traduction de Jean Bourdeau.

Bernard-Marie Koltès

« Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées, et qui se conclut, dans des espaces neutres, indéfinis, et non prévus à cet usage, entre pourvoyeurs et quémandeurs, par entente tacite, signes conventionnels ou conversation à double sens — dans le but de contourner les risques de trahison et d’escroquerie qu’une telle opération implique —, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d’ouvertures réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. »

« Je ne veux, moi, ni vous insulter ni vous plaire ; je ne veux être ni bon, ni méchant, ni frapper, ni être frappé, ni séduire, ni que vous tâchiez de me séduire. Je veux être zéro. Je redoute la cordialité, je n’ai pas la vocation du cousinage, et plus que celle des coups je crains la violence de la camaraderie. Soyons deux zéros bien ronds, impénétrables l’un à l’autre, provisoirement juxtaposés, et qui roulent, chacun dans sa direction. Là, que nous sommes seuls, dans l’infinie solitude de cette heure et de ce lieu qui ne sont ni une heure ni un lieu définissables, parce qu’il n’est pas de raison pour que je vous y rencontre ni de raison pour que vous m’y croisiez ni de raison pour la cordialité ni de chiffre raisonnable pour nous précéder et qui nous donne un sens, soyons de simples, solitaires et orgueilleux zéros. »

Dans la solitude des champs de coton, Éditions de Minuit, 1986, p. 7 et p. 52.

Charles De Coster

« Et les follets en foule entourèrent les Sept, qui brûlèrent et furent réduits en cendres.

Et un fleuve de sang coula.

De ces cendres sortirent sept autres figures ; la première dit :

— Je me nommais Orgueil, je m’appelle Fierté noble. Les autres parlèrent aussi, et Ulenspiegel et Nele virent d’Avarice sortir Économie ; de Colère, Vivacité ; de Gourmandise, Appétit ; d’Envie, Émulation, et de Paresse, Rêverie des poètes et des sages. Et la Luxure, sur sa chèvre, fut changée en une belle femme qui avait nom Amour.

Et les follets dansèrent autour d’eux une ronde joyeuse.

Ulenspiengel et Nele entendirent alors mille voix d’hommes et de femmes cachées, sonores, ricassantes, qui, donnant un son pareil à celui de cliquettes, chantaient :

Quand sur la terre et quand sur l’onde

Ces Sept transformés règneront,

Hommes, alors levez le front :

Ce sera le bonheur du monde. »

Till Ulenspiegel, Livre cinquième, IX (1867), Messidor, 1990, p. 542.

Roland Dorgelès

« Je songe à vos milliers de croix de bois, alignées tout le long des grandes routes poudreuses, où elles semblent guetter la relève des vivants, qui ne viendra jamais faire lever les morts. Croix de 1914, ornées de drapeaux d’enfants qui ressembliez à des escadres en fête, croix coiffées de képis, croix casquées, croix des forêts d’Argonne qu’on couronnait de feuilles vertes, croix d’Artois, dont la rigide armée suivait la nôtre, progressant avec nous de tranchée en tranchée, croix que l’ Aisne grossie entraînait loin du canon, et vous, croix fraternelles de l’arrière, qui vous donniez, cachées dans le taillis, des airs verdoyants de charmille, pour rassurer ceux qui partaient. Combien sont encore debout, des croix que j’ai plantées ?

Mes morts, mes pauvres morts, c’est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœurs où vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec des gestes qui tâtonnent, et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivants ingrats qui déjà vous oublient.

Certains soirs comme celui-ci, quand, las d’avoir écrit, je laisse tomber ma tête dans mes deux mains, je vous sens tous présents, mes camarades. Vous vous êtes tous levés de vos tombes précaires, vous m’entourez, et, dans une étrange confusion, Je ne distingue plus ceux que j’ai connus là-bas de ceux que j’ai créés pour en faire les humbles héros d’un livre. Ceux-ci ont pris les souffrances des autres, comme pour les soulager, ils ont pris leur visage, leurs voix, et ils se ressemblent si bien, avec leurs douleurs mêlées, que mes souvenirs s’égarent et que parfois, je cherche dans mon cœur désolé, à reconnaître un camarade disparu, qu’une ombre toute semblable m’a caché.

Vous étiez si jeunes, si confiants, si forts, mes camarades : oh ! non, vous n’auriez pas dû mourir… Une telle joie était en vous qu elle dominait les pires épreuves. Dans la boue des relèves, sous l’écrasant labeur des corvées, devant la mort même, je vous ai entendu rire : jamais pleurer. Était-ce votre âme, mes pauvres gars, que cette blague divine qui vous faisait plus forts ?

Pour raconter votre longue misère, j’ai voulu rire aussi, rire de votre rire. Tout seul, dans un rêve taciturne, j’ai remis sac au dos, et, sans compagnon de route, j’ai suivi en songe votre régiment de fantômes. Reconnaîtrez-vous nos villages, nos tranchées, les boyaux que nous avons creusés, les croix que nous avons plantées ? Reconnaîtrez-vous votre joie, mes camarades ?

C’était le bon temps… Oui, malgré tout, c’était le bon temps, puisqu’il vous voyait vivants… On a bien ri, au repos, entre deux marches accablantes, on a bien ri pour un peu de paille trouvée, une soupe chaude, on a bien ri pour un gourbi solide, on a bien ri pour une nuit de répit, une blague lancée, un brin de chanson… Un copain de moins, c’était vite oublié, et l’on riait quand même ; mais leur souvenir, avec le temps, s’est creusé plus profond, comme un acide qui mord…

Et maintenant, arrivé à la dernière étape, il me vient un remords d’avoir osé rire de vos peines, comme si j’avais taillé un pipeau dans le bois de vos croix. »

Les Croix de bois, Albin Michel, 1919 (excipit).

Carlo Levi

« Les femmes cachées sous leurs voiles sont comme des animaux sauvages. Elles ne pensent qu’à l’amour physique et avec le plus grand naturel ; elles en parlent avec une liberté et une simplicité de langage étonnantes. Dans la rue, elles vous regardent en dessous de leurs yeux noirs inquisiteurs pour peser votre virilité, puis vous les entendez derrière votre dos murmurer jugements et louanges sur votre beauté cachée. Si vous vous retournez elles se cachent le visage entre leurs mains et vous regardent à travers leurs doigts. Aucun sentiment n’accompagne ce désir, si puissant qu’il déborde de leurs yeux et remplit l’air du pays, si ce n’est la sujétion à une puissance supérieure et inéluctable. Même l’amour s’accompagne, plutôt que d’enthousiasme ou d’espoir, d’une sorte de résignation. Si l’occasion est fugitive, il ne faut pas la laisser échapper, on se comprend vite et sans paroles. Ce qu’on raconte et ce que moi-même je croyais vrai de la sévérité féroce des mœurs, de la jalousie à la turque, du sens sauvage de l’honneur familial qui porte aux crimes et aux vengeances, n’est ici que légende. »

Le Christ s’est arrêté à Eboli, Folio, p. 114.

Victor Hugo

« Tout le monde a remarqué le goût qu’ont les chats de s’arrêter et de flâner entre les deux battants d’une porte entrebâillée. Qui n’a dit à un chat : Mais entre donc ! Il y a des hommes qui, dans un incident entr’ouvert devant eux, ont aussi une tendance à rester indécis entre deux résolutions, au risque de se faire écraser par le destin fermant brusquement l’aventure. Les trop prudents, tout chats qu’ils sont, et parce qu’ils sont chats, courent quelquefois plus de danger que les audacieux. »

Les Misérables, Deuxième partie, Livre huitième, chapitre IV.

Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut

« Tel est le premier paradoxe de la séduction : minoritaire comme marché, elle est omniprésente comme regard. Les transactions sont rares, l’obsession universelle. La rue est cet espace étrange et cruel où l’on ne cesse de s’évaluer et où l’on ne se rencontre pratiquement jamais. L’examen perpétuel auquel chacun se livre sur chacun ne débouche qu’exceptionnellement sur l’échange effectif. L’ordre séductif c’est d’abord cette incroyable disproportion entre les dépenses de désir et l’énergie dépensée pour être désirable. Dans ce bazar pétrifié, le dehors, tout le monde est acheteur, tout le monde est marchandise, et personne ne fait d’affaires. Ça ne circule pas, ou à peine, ça ne parle pas : mais que de fièvre dans cette immobilité, que de brutalité dans le silence de ces estimations oculaires ! On regarde les autres pour fixer mentalement leur prix, on regarde leur regard pour vérifier sa propre cote ; pas d’événement sur la scène séductive, pas de drame apparent : rien que des tropismes impalpables, des êtres avides d’images, des images assoiffées de reconnaissance, une immense foire prostitutive et figée. Il arrive, bien sûr, que les corps sortent de cette paralysie, mais il faut un coup de chance ou de bluff ou de baguette magique, car la rencontre n’est jamais l’aboutissement du regard, elle en est toujours l’exception. »

« Les corps s’offrent assurément, mais au Dieu Regard, et non les uns aux autres. Il n’y a pas d’un côté la séduction, et de l’autre, la morale. Il y a une morale de la séduction, un devoir de séduire, une aliénation du corps à son image qui entrave le rapprochement des corps entre eux avec plus d’efficacité, sans doute, que la meilleure des répressions. »

« La ville nous a dépouillés de cette liturgie, mais, curieusement, c’est aujourd’hui dans la drague homosexuelle que se survit le gestuel amoureux des campagnes. Même rapidité prédatrice, même mutisme dans les manœuvres d’approche et d’assaut, même formalisme enfin. C’est l’ignoble police hétérosexuelle qui a rejeté ceux qu’elle médicalise sous le nom d’invertis dans un ghetto érotique, et qui n’a donné pour décor à leurs rencontres que la pénombre d’endroits clandestins. Mais parce que cette répression a eu pour effet d’accélérer les contacts, ce sont parfois les normaux, les majoritaires qui fantasment comme un privilège les cachettes des pédés. Ceux-ci savent où aller pour jouir. Et dans ces lieux opaques la séduction est transparente : quand il faut dissimuler ses manigances aux honnêtes gens, on ne s’embarrasse pas, entre soi, de précautions dissimulatrices. Quand on est condamné aux amours furtives, on réduit au minimum les préliminaires verbaux. Dans l’obscurité répressive, les corps se touchent avant que les sujets ne se parlent, et la solidarité minoritaire tisse un lien assez fort pour dispenser des mots. »

Le Nouveau désordre amoureux, Points actuels, Seuil, 1977, pp. 276-277, p. 281 et p. 295.

Lucien Malson

« Il est plus facile pour le fils d’un Rothschild d’avoir autant de clients à ses guichets que pour le fils d’un Mauriac de conserver une audience équivalente à celle de son père. La stabilité des noms dans les victoires économiques, beaucoup plus grande que dans les triomphes intellectuels, montre que l’avantage dû au milieu du fait même de la position sociale – qui existe, déjà, pour les fils d’artistes ou de penseurs – est d’autant plus forte que le succès du père relève plus de l’univers matériel que de l’univers spirituel. Lorsque Galton — que cite l’incroyable Poyer – disait sans rire que « la chance héréditaire d’atteindre à la notoriété est vingt-quatre fois plus grande si un enfant a un père notoire », il ne savait pas qu’il rédigeait un acte d’accusation sans réplique contre l’ordre social – ou plutôt le désordre moral – qui ne donne qu’une chance sur vingt-quatre au médiocre ou au lamentable de perdre une fortune s’il n’y met pas vraiment du sien. » (p. 17)

Les Enfants sauvages, 10:18, 1964, p. 27.

Mikhaïl Boulgakov

« que ferait ton bien, si le mal n’existait pas, et de quoi la terre aurait-elle l’air si les ombres en étaient supprimées ? Car les ombres proviennent des objets et des hommes : l’ombre de mon épée, par exemple. Mais il y a les ombres des arbres et des êtres vivants. Tu ne songes tout de même pas à écorcher vif le globe terrestre en le dépouillant de tous les arbres et de toute créature vivante à cause de la lubie que tu as de jouir de la lumière nue ? Tu es bête. »

Le Maître et Marguerite, 1940, Gallimard, Pléiade, traduction de Françoise Flamant (2004), p. 775.

Ursula Le Guin

« — Alors vous voudrez peut-être parler au Tisseur ? Il est là-bas dans la clairière, à moins qu’il ne soit parti avec le traîneau. Ou bien préférez-vous parler d’abord à l’un des Sages ?

— Je ne sais pas. Je suis extrêmement ignorant…

Le jeune homme rit et s’inclina.

— Très honoré, dit-il. J’habite ici depuis trois ans et pourtant je n’ai encore acquis que bien peu d’ignorance.

Il ne cachait pas que ma remarque l’avait beaucoup amusé bien qu’il eût de bonnes manières, et je réussis à me rappeler quelques bribes de l’enseignement du Handdara, assez pour me rendre compte que je venais de me vanter, un peu comme si je l’avais abordé en disant : « Je suis d’une beauté sans pareille. »

— Je voulais dire que j’ignore tout des Devins.

— C’est enviable, dit le jeune Handaratta. Voyez-vous, pour arriver quelque part il faut bien souiller d’empreintes la neige de la plaine. Puis-je vous montrer le chemin de la clairière ? »

La Main gauche de la nuit, traduction Jean Bailhache, Le Livre de Poche, 1969 (1971), p. 71.

René Barjavel

« Une fois construites et mises en marche, les usines fonctionnaient sans main-d’œuvre et avec leur propre cerveau. Elles ne dispensaient pas les hommes de tout travail, car si elles assuraient la production, il restait à accomplir les tâches de la main et de l’intelligence. Chaque Gonda devait au travail la moitié d’une journée tous les cinq jours, ce temps pouvant être réparti par fragments. Il pouvait, s’il le désirait, travailler davantage. Il pouvait, s’il voulait, travailler moins ou pas du tout. Le travail n’était pas rétribué. Celui qui choisissait de moins travailler voyait son crédit diminué d’autant. À celui qui choisissait de ne pas travailler du tout, il restait de quoi subsister et s’offrir un minimum de superflu. »

La Nuit des temps, Pocket, 1968, p.219.

Ray Bradbury

« À présent, prenons les minorités dans notre civilisation, d’accord ? Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. N’allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, Chinois de la seconde génération, Suédois, Italiens, Allemands, Texans, habitants de Brooklyn, Irlandais, natifs de l’Oregon ou de Mexico. Les personnages de tel livre, telle dramatique, telle série télévisée n’entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des peintres, cartographes, mécaniciens existants. Plus vaste est le marché, Montag, moins vous tenez aux controverses, souvenez-vous de ça ! Souvenez-vous de toutes les minorités, aussi minimes soient-elles, qui doivent garder le nombril propre. Auteurs pleins de pensées mauvaises, bloquez vos machines à écrire. Ils l’ont fait. Les magazines sont devenus un aimable salmigondis de tapioca à la vanille. Les livres, à en croire ces fichus snobs de critiques, n’étaient que de l’eau de vaisselle. Pas étonnant que les livres aient cessé de se vendre, disaient-ils. Mais le public, sachant ce qu’il voulait, tout à la joie de virevolter, a laissé survivre les bandes dessinées. Et les revues érotiques en trois dimensions, naturellement. Et voilà, Montag. Tout ça n’est pas venu d’en haut. Il n’y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non ! La technologie, l’exploitation de la masse, la pression des minorités, et le tour était joué, Dieu merci. Aujourd’hui, grâce à eux, vous pouvez vivre constamment dans le bonheur, vous avez le droit de lire des bandes dessinées, les bonnes vieilles confessions ou les revues économiques. »

Farenheit 451, 1953, traduction par Jacques Chambon et Henri Robillot, Folio SF, p. 86.

Paul Claudel

« — Mais telle que celle qui fournit à Énée des présages, la rencontre d’une truie me paraît toujours augurale, un emblème politique. Son flanc est plus obscur que les collines qu’on voit au travers de la pluie, et quand elle se couche, donnant à boire au bataillon de marcassins qui lui marche entre les jambes, elle me paraît l’image même de ces monts que traient les grappes de villages attachées à leurs torrents, non moins massive et non moins difforme. »

« Le porc », Connaissance de l’Est, 1900. Voir ici.

Albert Cohen

« En cette volière, le sexuel primait parfois, atténuant ou supprimant le social. C’est ainsi que dans un coin discret un ambassadeur chauve (qui avait été pendant quarante ans le valet flatteur de ses supérieurs afin de progressivement monter et arriver, décati et bourré de colibacilles, à de l’importance) parlait avec empressement à une jeune interprète, idiote en quatre langues, pourvue de mamelles non encore tombantes et exposant ses grotesques fesses par le moyen d’une jupe exigée étroite, et c’était son but de vie à cette mignonne qui riait, charmée de sa provisoire puissance. Car l’action du sexuel est passagère tandis que souveraine et durable celle du social. »

Belle du Seigneur, 1968, in L’Humour juif, Omnibus, 2012, p. 575.

Céline

« Il subsiste en vous toujours un petit peu de curiosité de réserve pour le côté du derrière. On se dit qu’il ne vous apprendra plus rien le derrière, qu’on a plus une minute à perdre à son sujet, et puis on recommence encore une fois cependant rien que pour en avoir le cœur net qu’il est bien vide et on apprend tout de même quelque chose de neuf à son égard et ça suffit pour vous remettre en train d’optimisme.

On se reprend, on pense plus clairement qu’avant, on se remet à espérer alors qu’on espérait plus du tout et fatalement on y retourne au derrière pour le même prix. En somme, toujours des découvertes dans un vagin pour tous les âges. »

Voyage au bout de la nuit, 1932, Folio, p. 454.

Jun’ichirō Tanizaki

Toilettes japonaises. « Un pavillon de thé est un endroit plaisant, je le veux bien, mais des lieux d’aisance de style japonais, voilà qui est conçu véritablement pour la paix de l’esprit. Toujours à l’écart du bâtiment principal, ils sont disposés à l’abri d’un bosquet d’où vous parvient une odeur de vert feuillage et de mousse ; après avoir, pour s’y rendre, suivi une galerie couverte, accroupi dans la pénombre, baigné dans la lumière douce des shôji et plongé dans ses rêveries, l’on éprouve, à contempler le spectacle du jardin qui s’étend sous la fenêtre, une émotion qu’il est impossible de décrire. Au nombre des agréments de l’existence, le Maître Sôséki comptait, paraît-il, le fait d’aller chaque matin se soulager, tout en précisant que c’était une satisfaction d’ordre essentiellement physiologique ; or, il n’est, pour apprécier pleinement cet agrément, d’endroit plus adéquat que des lieux d’aisance de style japonais d’où l’on peut, à l’abri de murs tout simples, à la surface nette, contempler l’azur du ciel et le vert du feuillage. Au risque de me répéter, j’ajouterai d’ailleurs qu’une certaine qualité de pénombre, une absolue propreté et un silence tel que le chant d’un moustique offusquerait l’oreille, sont des conditions indispensables. Lorsque je me trouve en pareil endroit, il me plaît d’entendre tomber une pluie douce et régulière. Et cela tout particulièrement dans ces constructions propres aux provinces orientales, où l’on a ménagé, au ras du plancher, des ouvertures étroites et longues pour chasser les balayures, de telle sorte que l’on peut entendre, tout proche, le bruit apaisant des gouttes qui, tombant du bord de l’auvent ou des feuilles d’arbre, éclaboussent le pied des lanternes de pierre, imprègnent la mousse des dalles avant que ne les éponge le sol. En vérité ces lieux conviennent au cri des insectes, au chant des oiseaux, aux nuits de lune aussi ; c’est l’endroit le mieux fait pour goûter la poignante mélancolie des choses en chacune des quatre saisons, et les anciens poètes de haïkaï ont dû trouver là des thèmes innombrables. Aussi n’est-il pas impossible de prétendre que c’est dans la construction des lieux d’aisance que l’architecture japonaise atteint aux sommets du raffinement. Nos ancêtres, qui poétisaient toute chose, avaient réussi paradoxalement à transmuer en un lieu d’ultime bon goût l’endroit qui, de toute la demeure, devait par destination être le plus sordide et, par une étroite association avec la nature, à l’estomper dans un réseau de délicates associations d’images. Comparée à l’attitude des Occidentaux qui, de propos délibéré, décidèrent que le lieu était malpropre et qu’il fallait se garder même d’y faire en public la moindre allusion, infiniment plus sage est la nôtre, car nous avons pénétré là, en vérité, jusqu’à la moelle du raffinement. Les inconvénients, s’il faut à tout prix en trouver, seraient l’éloignement, et l’inconfort qui en résulte lorsqu’on est obligé de s’y rendre en pleine nuit, et d’autre part le risque, en hiver, d’y prendre un rhume ; si toutefois, pour reprendre un mot de Saitô Ryoku.u, « le raffinement est chose froide », le fait qu’il règne en ces lieux un froid égal à celui de l’air libre serait un agrément supplémentaire. Il me déplaît souverainement que, dans les toilettes de style occidental des hôtels, l’on en soit venu à dispenser la chaleur du chauffage central. »

Nô & Kabuki. « Rien ne forme un contraste plus heureux avec le teint des Japonais qu’un costume de nô. Il va sans dire que beaucoup de ces costumes ont des couleurs éclatantes, qu’on y a semé l’or et l’argent à profusion ; d’autre part, l’acteur qui les porte sur la scène n’est pas grimé comme l’acteur de kabuki, mais ni la peau brune à reflets rougeâtres caractéristique des Japonais, ni le visage au teint d’ivoire jauni n’ont rien de particulièrement attrayant ; or, malgré cela, chaque fois que je vois du nô, je suis saisi d’admiration. Certes, les robes de dessus à dessins tissés ou brodés d’or et d’argent sont fort seyantes, et les capes, tuniques ou vêtements de chasse, vert foncé ou rouge kaki, et les robes à manches étroites ou les larges pantalons d’un blanc immaculé, ne le sont pas moins. Quand par hasard l’acteur est un bel adolescent, la finesse de la peau, la fraîcheur des joues qui ont l’éclat de la jeunesse, en sont rehaussées, elles dégagent une séduction qui n’est pas du tout celle d’une peau féminine, et l’on se rend compte que c’était là ce qui tournait la tête aux grands seigneurs de jadis, éperdument épris de la beauté de leurs mignons. »

Éloge de l’ombre, 1933, traduit du japonais par René Sieffert, publications orientalistes de France, p. 21 & p. 64. Lire un autre extrait dans cet article.

Michel Houellebecq

« Alice posait sur nous ce regard à la fois affectueux et légèrement moqueur des femmes qui suivent une conversation entre hommes, cette chose curieuse qui semble toujours hésiter entre la pédérastie et le duel. » (p. 58)

Soumission, 2015, Flammarion, p. 58.

Graham Greene

« combien de promesses j’ai faites et rompues dans ma vie ! Pourquoi celle-ci s’obstine-t-elle à demeurer comme un vase très laid qu’on a reçu en cadeau et qu’on souhaiterait voir casser par la bonne ; les années se suivent, la bonne casse tous les objets auxquels on tient et l’horrible vase est toujours là. »

La Fin d’une liaison, 1951, 10:18, p. 181.

Angelo Rinaldi

« De ces aubes provenaient la lumière de mes jours, la couleur de mes désirs et, du même coup, la fatalité de mon échec qui avait eu le visage de l’Autrichien, lorsque, pour la première fois, j’avais eu la liberté d’aimer sans me cacher ; et cet échec pesait le poids des années réputées être les plus belles de la vie. Je les avais perdues, mais qui les gagnait ? Et, sans doute, à partir de l’âge où l’on s’est guéri de croire que le couple soit une fin et la condition du bonheur, chacun, à se remémorer telle ou telle liaison dont la durée lui demeurait rétrospectivement incompréhensible, pouvait s’étonner, se maudire ou se mépriser : « Comment ai-je supporté de devenir ce pantin imbibé de confiture sentimentale ? » regrettant un temps perdu qui, en fait, ne l’avait pas été, puisque l’on avait aimé quelqu’un dans la réalité de ses qualités et de ses défauts. » (Folio, p. 68).

« L’autrichien avait toujours sauté d’une branche à l’autre, et la branche cassait, quand il s’envolait, celle que je lui avais offerte étant la plus basse qui fût avant le trottoir. Chez les riches, il avait été, par sa jeunesse, son charme et son physique, comme un louis d’or dont le sort est de glisser de main en main au gré des tractations. Et la pièce commençait à perdre de son éclat, à l’instant où je l’avais empochée. » (Folio, p. 70).

Derrières nouvelles de la nuit, 1997, Folio, p. 68 et 70.

Honoré de Balzac

« Les femmes qui ont mené la vie alors si violemment répudiée par Esther arrivent à une indifférence absolue sur les formes extérieures de l’homme. Elles ressemblent au critique littéraire d’aujourd’hui, qui, sous quelques rapports, peut leur être comparé, et qui arrive à une profonde insouciance des formules d’art : il a tant lu d’ouvrages, il en voit tant passer, il s’est tant accoutumé aux pages écrites, il a subi tant de dénouements, il a vu tant de drames, il a tant fait d’articles sans dire ce qu’il pensait, en trahissant si souvent la cause de l’art en faveur de ses amitiés et de ses inimitiés, qu’il arrive au dégoût de toute chose et continue néanmoins à juger. Il faut un miracle pour que cet écrivain produise une œuvre, de même que l’amour pur et noble exige un autre miracle pour éclore dans le cœur d’une courtisane. »

Splendeurs et misères des courtisanes, Première partie, GF 2006, p. 86.

« Faire arriver un homme médiocre ! c’est pour une femme, comme pour les rois, se donner le plaisir qui séduit tant les grands acteurs, et qui consiste à jouer cent fois une mauvaise pièce. C’est l’ivresse de l’égoïsme ! Enfin c’est en quelque sorte les saturnales du pouvoir. Le pouvoir ne se prouve sa force à lui-même que par le singulier abus de couronner quelque absurdité des palmes du succès, en insultant au génie, seule force que le pouvoir absolu ne puisse atteindre. La promotion du cheval de Caligula, cette farce impériale, a eu et aura toujours un grand nombre de représentations. »

Splendeurs et misères des courtisanes, Quatrième partie, GF 2006, p. 593.

Arthur Koestler

« crois-tu vraiment que le peuple soit toujours derrière vous ? Il vous supporte, muet et résigné, comme il en supporte d’autres dans d’autres pays, mais il ne réagit plus dans ses profondeurs. Les masses sont redevenues sourdes et muettes, elles sont de nouveau la grande inconnue silencieuse de l’histoire, indifférente comme la mer aux navires qu’elle porte. Toute lumière qui passe se reflète sur sa surface, mais au-dessous tout est ténèbres et silence. Il y a longtemps nous avons soulevé les profondeurs, mais cela est fini. En d’autres termes – il s’arrêta et remit son pince-nez – dans ce temps-là, nous avons fait de l’histoire ; à présent, vous faites de la politique. Voilà toute la différence. »

– « Ce phénomène pourrait se comparer à l’élévation d’un navire dans une écluse à plusieurs compartiments. Lorsqu’il pénètre dans le premier compartiment, le navire est à un niveau peu élevé par rapport à la capacité du compartiment ; il est peu à peu soulevé jusqu’à ce que l’eau atteigne son niveau maximum. Mais cette grandeur est illusoire, car le compartiment suivant de l’écluse est encore plus élevé, et le processus de nivellement par élévation est à recommencer. Les murs des compartiments de l’écluse représentent l’état objectif de la maîtrise des forces naturelles, de la civilisation technique ; le niveau de l’eau dans les compartiments représente la maturité politique des masses. Ce serait un non-sens que de mesurer ce niveau comme une altitude absolue au-dessus du niveau de la mer ; ce qui compte, c’est la hauteur relative du niveau dans le compartiment de l’écluse. »

Le Zéro et l’Infini, 1941, traduction Jérôme Jenatton, 1945, Le Livre de Poche, 286 p, p. 93 et p. 181.

Robert Antelme

« En réalité, après la soupe, la faim relayera le froid, puis le froid recommencera et enveloppera la faim ; plus tard les poux envelopperont le froid et la faim, puis la rage sous les coups enveloppera poux, froid et faim, puis la guerre qui ne finit pas enveloppera rage, poux, froid et faim, et il y aura le jour où la figure, dans le miroir, reviendra gueuler Je suis encore là ; et tous les moments où leur langage qui ne cesse jamais enfermera poux, mort, faim, figure, et toujours l’espace infranchissable aura tout enfermé dans le cirque des collines : l’église où nous dormons, l’usine, les chiottes, la place des pieds, et la place de la pierre que voici, lourde, glacée, qu’il faut décoller de ses mains insensibles, gonflées, soulever et aller jeter dans le tombereau. »

L’Espèce humaine, 1947, Tel Gallimard, 1957, p. 85. Voir d’autres extraits du même livre ici, là et encore là.

Richard Wright

« Un homme peut essayer d’exprimer ses rapports avec les étoiles, mais lorsque l’âme d’un homme a été rivée sur un objectif tel que l’obtention d’une miche de pain, cette miche de pain est pour lui aussi importante que les étoiles. » (p. 397)

Black boy, 1945, Folio, p. 397.

Miguel Torga

Divergence

Quel manque de fraternité, frères !

Rives du même fleuve,

Sans pont.

Comme si l’unité

D’une créature à deux visages

Se perdait,

Et la face la plus assoiffée

Refusait

De boire à la même source

Que l’autre.

Orphée rebelle, 1958, Librairie La Brèche & Pierre Mainard, 2010, p. 59. Traduit du portugais par Béatrice de Chavagnac.

Jim Harrison

« Si les nazis avaient gagné la guerre, l’Holocauste aurait été mis en musique, tout comme notre cheminement victorieux et sanglant vers l’Ouest est accompagné au cinéma par mille violons et timbales ».

Dalva, 1987, éd. Christian Bourgois, traduction de Brice Matthieussent, p. 260.

Anton Tchekov

« — Arbre en lumière fécond… Arbre au feuillage bénissant… murmura-t-il. Quels mots il trouvait ! Un talent comme ça, un don de Dieu ! Et combien de mots, combien d’idées dans une seule expression, comme il en faisait une chose belle, bien circonstanciée ! « Don de lumière au flambeau des vivants !… » C’est ce qu’il a dit dans l’acathiste au Très doux Jésus. « Don de lumière » !… On trouve pas ça dans les conversations ou dans les livres, et lui, il l’a inventé, il l’a trouvé dans son esprit ! Et en plus de la beauté, de la grandeur, monsieur, il faut que la moindre petite ligne soit toute ornée, qu’il y ait des fleurs, les éclairs, le vent et le soleil, tous les objets du monde visible. Toutes les exclamations, il faut les composer de telle sorte qu’elles soient tendres à l’oreille, que l’oreille y soit bien à son aise. « Réjouis-toi, lys vivant de paradis ! » — comme il a dit dans son acathiste à Nicolas-le-thumaturge. Il a pas dit crûment « lys de paradis », mais « lys vivant de paradis ! ». C’est plus tendre, comme ça, c’est plus doux à l’oreille. Voilà comment il écrivait, Nicolaï ! Exactement ! Je ne peux pas vous dire comment il écrivait. »

« La nuit de Pâques », in Le violon de Rotschild, traduit par André Markowicz, Alinea, 1986,

Selma Lagerlöf

« — C’est une heureuse nouvelle, dit le paysan, mais je pense que tout passe, et j’ai bien peur que cela ne soit oublié un jour. »

Alors la patience de la dame d’Ulvâsa prit fin.

« Tu dis que tout passe, dit-elle. Eh bien je te révélerai, moi, quelque chose qui ne changera pas. ll y aura toujours jusqu’à la fin du monde en ce pays des paysans têtus et orgueilleux comme toi. »

Mais alors le paysan se leva, joyeux et satisfait, et la remercia chaleureusement. Il partait enfin heureux, dit-il.

« En vérité, je ne comprends pas ta pensée, dit la dame d’Ulvâsa.

— Eh bien, je pense, ma chère dame, expliqua le paysan, que tout ce que les rois et les gens des monastères et les seigneurs et les citadins pourront fonder et construire ne durera que quelques années, mais vous me dites que l’Ostrogothie aura toujours des paysans honnêtes et résistants. Alors, je sais que le pays gardera son vieil honneur. Car seuls ceux qui se penchent sur l’éternel labeur de la terre pourront maintenir de siècle en siècle la prospérité et la gloire de ma province. »

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, traduit par Thekla Hammar, Le Livre de Poche, 1907, chapitre XX, p. 217.

Renaud Camus

« … voyager, c’est toujours revenir, se frayer des sentiers de traverse, tourner en rond, ouvrir des notes en bas de page, ne pas choisir, ne pas renoncer aux chemins, battre la campagne, et semer de petits cailloux, des lettres et des noms, dans l’infinie forêt des associations. »

Le Département de la Lozère, POL, 1996.

Stendhal

« Écrire un voyage en peignant les objets par la sensation qu’ils ont fait naître dans un cœur, est fort dangereux. Si l’on loue souvent, on est sûr de la haine de tous les cœurs différents du vôtre. Que de bonnes plaisanteries ne feront pas contre ce journal les gens à argent et à cordons ! » (p. 96).

« L’affectation est si mortelle pour qui l’emploie dans la société de ce pays, que, à son retour en France, un de mes amis, qui avait passé dix ans en Italie, se surprenait à commettre cent petites irrégularités ; par exemple, passer toujours le premier à une porte plutôt que de se livrer à de vaines cérémonies qui retardent le passage de tous ; à table, se servir sans façon et passer le plat ; promenant avec deux amis, ne parler qu’à celui qui vous amuse ce jour-là, etc. » (p. 187).

« À Rome, le prince Colonna ou tout autre ne considère le mariage que comme une institution destinée à régler l’état des enfants et le partage des propriétés. Un Romain à qui vous proposeriez d’aimer toujours la même femme, fût-elle un ange, s’écrierait que vous lui enlevez les trois quarts de ce qui fait qu’il vaut la peine de vivre. Ainsi, à Édimbourg la famille est le principal, et à Rome l’accessoire seulement. Si le système des gens du Nord engendre parfois la monotonie et l’ennui que nous lisons sur leurs figures, souvent aussi il procure un bonheur calme et de tous les jours ». (p. 401).

Rome, Naples et Florence, 1827, Folio.

Michel Onfray

« En revanche, voyager à deux me semble illustrer une formule romaine, car elle permet une amitié construite, fabriquée jour après jour, pièce par pièce. Notre Occident christianisé n’aime pas l’amitié très vite devenue une vertu suspecte parce qu’antinomique avec la religion sociale, familialiste et communautaire. De plus, la vogue bourgeoise du mariage d’amour rend caduc cet exercice païen : dans le couple on demande désormais à l’autre de jouer l’ensemble des rôles affectifs, y compris celui de confident et de camarade. La conjugalité, la cohabitation, le tropisme géniteur achèvent l’amitié comme possibilité existentielle et éthique. L’excellence de cette figure de l’intersubjectivité antique disparaît corps et biens dans les pratiques modernes de la camaraderie, du copinage, de la relation mondaine, de la fréquentation pauvre destinée à conjurer la solitude à moindre frais. On déjeune, on dîne, on passe un week-end ensemble, on se distribue des rôles de parrains ou de marraines à l’occasion du baptême des enfants respectifs, on associe les conjoints aux agapes, certes, mais on cesse d’être à deux, on ne pratique plus l’amitié, bientôt on ne croit plus, reste à enterrer le cadavre d’une belle histoire décomposée. »

Théorie du voyage, 2007, Le Livre de Poche, p. 46.

Nguyên Huy Thiêp

« Pour ne rien vous cacher, je ne possède que des connaissances superficielles. Si je martèle chaque jour la tête de quelques garnements, c’est simplement poussé par le besoin de gagner ma subsistance, n’y voyez rien d’autre qu’un peu de poudre jetée aux yeux des gens. Ma maison est en vérité une geôle dont la modeste fonction est d’empêcher les enfants de vagabonder et de faire des bêtises, comme par exemple : attraper les cigales, se faire mordre par un chien méchant ou encore traîner aux abords des mares au risque de s’y noyer. »

La dernière goutte de sang, in Un Général à la retraite traduit du vietnamien par Kim Lefèvre, Éditions de l’aube, 1998.

Paul Virilio

« À l’époque où chacun s’interroge à juste titre, sur la liberté d’expression et le rôle politique des médias dans notre société, il paraît souhaitable de s’interroger aussi sur la liberté de perception de l’individu et les menaces que fait peser sur cette liberté, l’industrialisation de la vision, et de l’audition ; la pollution sonore se doublant le plus souvent d’une discrète pollution de notre vision du monde par les divers moyens de communication.

Ne conviendrait-il pas dès lors d’envisager une sorte de droit à la cécité comme il y en a déjà un à la surdité relative, du moins à la baisse du niveau sonore dans l’espace commun, les lieux publics ? »

La Vitesse de libération, Galilée, 1995.

Philippe d’Iribarne

« Les exigences de toute vie en société font que les humains voient leur liberté d’action entravée par mille nœuds créés par la loi ou par les mœurs. Ils reçoivent des ordres, sont soumis à des contrôles, ont des comptes à rendre sur la manière dont ils organisent leur existence. Dès lors, on ne peut concilier l’idéal et la réalité qu’en dessinant une sorte d’image conventionnelle de la liberté et en élaborant un mythe qui conduit à déclarer libre celui qui est soumis exclusivement aux contraintes compatibles avec cette image […]. Il en est de même pour l’égalité. À une liberté et à une égalité concrètes, somme toute fort relatives, le mythe associe des réalités transcendantes, la Liberté, l’Égalité, que l’on peut représenter du reste, la statue de la Liberté en témoigne, comme des sortes d’êtres divins auxquels, dans de grandes circonstances, certains sont prêts à sacrifier leur vie. » (p. 18)

« Dans tous les pays démocratiques, la dépendance du salarié peine à s’accorder avec la liberté du citoyen. Comment faire pour que la subordination inhérente au salariat, avec tout ce qu’elle implique d’obligation de se conformer aux décisions d’autrui, d’exécuter des tâches qu’il vous fixe, ne ramène pas à l’ancienne servitude, avec ce qu’elle comportait de soumission au pouvoir arbitraire d’un maître ? » (p. 93)

« L’opposition entre ce qu’on fait « en théorie » et ce qu’on fait « en pratique », entre les principes solennellement affichés et les arrangements qui y dérogent, l’habitude d’en prendre et d’en laisser quand il s’agit d’appliquer les règles, constituent des traits bien connus de la société française. On y parle de « grève du zèle » quand certains appliquent vraiment les règlements, et l’étendue des troubles qui en résulte montre à quel point ces règlements n’ont pas été conçus pour être appliqués. » (p. 129)

« Les caractéristiques d’un individu qui affectent son statut social, et donc la manière dont il est traité dans la vie quotidienne, y compris la vie de travail, n’ont souvent pas grand-chose à voir avec celles qui déterminent ses droits de citoyen. Il en est ainsi, en particulier, pour le degré d’allégeance à des codes sociaux dont aucune loi ne prescrit le respect, ou pour l’estime qui s’attache aux cultures où chacun trouve ses racines. Pour une bonne part des immigrés venus du Sud, les écarts permanents entre statut légal et statut social sont une source perpétuelle de tensions ». (p. 200)

L’Étrangeté française, Seuil, 2006.

Voltaire

« S’il y a un milliard d’hommes sur la terre, c’est beaucoup, cela donne environ cinq cents millions de femmes qui cousent, qui filent, qui nourrissent leurs petits, qui tiennent la maison ou la cabane propre, et qui médisent un peu de leurs voisines. Je ne vois pas quel grand mal ces pauvres innocentes font sur la terre. […] Vous avez donc tout au plus sur la terre, dans les temps les plus orageux, un homme sur mille qu’on peut appeler méchant : encore ne l’est-il pas toujours. […] Il y a donc infiniment moins de mal sur la terre qu’on ne dit et qu’on ne croit. Il y en a encore trop, sans doute : on voit des malheurs et des crimes horribles ; mais le plaisir de se plaindre et d’exagérer est si grand qu’à la moindre égratignure vous criez que la terre regorge de sang. »

Dictionnaire philosophique (1751), article « MÉCHANT ».

« Voilà un événement qui semblerait devoir faire espérer une tolérance universelle, cependant on ne l’obtiendra pas sitôt, les hommes ne sont pas encore assez sages ; ils ne savent pas qu’il faut séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement, que la religion ne doit pas plus être une affaire d’État que la manière de faire la cuisine. Il doit être permis de prier Dieu à sa mode, comme de manger suivant son goût ; et que pourvu qu’on soit soumis aux lois, l’estomac et la conscience doivent avoir une liberté entière. Cela viendra un jour, mais je mourrai avec la douleur de n’avoir pas vu cet heureux temps. »

Extrait d’une lettre de Voltaire à Élie Bertrand, le 19 mars 1765.

Tom Spanbauer

« C’est une coutume indienne, et voici comment ça se passe : on couche le bébé sur le ventre. D’un côté du bébé, on met un arc et une plume, de l’autre une gourde et un panier. Si le bébé est un garçon et qu’il essaie de prendre l’arc et la plume — alors c’est un garçon selon l’idée que les tybos s’en font, dont l’histoire-sexe d’humain sera pareille à celle de tout garçon, et y a intérêt. Si c’est une fille et qu’elle essaie de prendre la gourde et le panier — ça donne une fille dont l’histoire-sexe d’humain sera pareille à celle de toute fille, et y a intérêt. » (p. 44)

« Ce que je croyais faire, c’était tomber amoureux. Comme n’importe quel triste homme que j’aie connu. Courant d’une femme à l’autre. De la mère à l’épouse. La tête encore dans le con d’une femme, et la queue coincée dans un autre, comme un chien en chaleur. […] j’étais désormais libre du trou de femme. J’avais retiré ma tête. Retiré ma queue. J’étais libre, désencombré. » (p. 97)

L’Homme qui tomba amoureux de la lune, Stock, 1994.

Pierre Jourde

« Le cœur est futile. Le plus grand des malheurs souvent est impuissant à l’atteindre pleinement. Il est incapable de souffrir en permanence. Pour bien souffrir, pour souffrir comme il se doit, il lui faut des fétiches, des babioles, le jouet de l’enfant mort, la blouse de la grand-mère, la lettre de la mère. Et le cœur s’en veut de son incapacité à souffrir autrement, à souffrir pour de vraies raisons, au lieu de se laisser piéger par des images sentimentales. Il aura, ce cœur, presque autant pleuré sur le destin du héros de Eye of the Beholder, ou sur la mort de Maggie dans Million Dollar Baby, que sur celle de Gazou. Pleuré physiquement, c’est du pur poids des larmes qu’il s’agit, pas des vraies blessures. Mais les larmes versées sur la fiction n’insultent-elles pas celles qui coulent pour la réalité ? »

Winter is coming, Gallimard, 2017, p. 51.

Klaus Mann

« Cependant, quelques-uns des garçons les plus jeunes avaient pourtant des ambitions d’ordre athlétique et prenaient plaisir à jouer au ballon, à lancer le disque, et à d’autres exercices corporels. J’aimais les regarder lutter entre eux ou faire la course. L’un d’eux surtout retenait mon attention. Son nom était Uto. Il était robuste et adroit, mais il était loin d’être le plus fort et le plus habile parmi mes camarades. En fait, il n’était sans doute pas non plus particulièrement beau, ce n’était pas un être de lumière, ce n’était pas un Adonis. Mais j’aimais son visage. Il avait le visage que j’aime. On peut éprouver de la tendresse pour toutes sortes de visages, si l’on vit assez longtemps et si l’on a un cœur sensible. Mais il n’y a qu’un seul visage que l’on aime. C’est toujours le même, on le reconnaît entre mille. Uto avait ce visage. »

Le Tournant, chap. IV, « Désordres et premières souffrances » (1923-1924), trad. française de Nicole Roche, Solin, 1984, pp.162-163.

Jacques Lacan

« Mais si cette reconnaissance à l’endroit d’un dieu qui serait tout est seulement pensable, c’est qu’au fond de toute croyance, il y a tout de même ce quelque chose qui reste là — cet être qui est censé être pensé comme un tout, il lui manque sans aucun doute le principal dans l’être, c’est-à-dire l’existence. Au fond de toute croyance au dieu comme parfaitement et totalement munificent, il y a la notion de ce je ne sais quoi qui lui manque toujours, et qui fait que l’on peut tout de même toujours supposer qu’il n’existe pas. Il n’y a aucune autre raison d’aimer Dieu, si ce n’est que peut-être il n’existe pas. »

Le Séminaire Livre IV, Les voies perverses du désir, Dora et la jeune homosexuelle, Seuil, p. 140.

Georges Perros

« Ainsi pour faire l’amour. Il y faut une femme. Mais c’est trop, ou trop peu. Un sexe devrait suffire. Deux seins, des lèvres, une chevelure. Un certain mouvement qui animerait toutes ces merveilles. D’où une femme, quand même. Mais à faire, non faite. La plupart des hommes opèrent à rebours. Prennent d’abord la femme, toute « confectionnée ». Puis en détachent le sexe, etc., qu’ils emmènent partout derrière eux. Sexe de poche. »

Papiers collés Livre I, L’imaginaire Gallimard, p. 11.

Malcolm Lowry

« Oui, combien de conceptions de la vie sont fondées sur des malentendus originels, combien de loups sentons-nous sur nos talons, tandis que nos véritables ennemis vont dans la peau d’un mouton ? »

Au-dessous du volcan, Folio, p. 391.

Djalal al-Din Rumi

Leila

Des ignorants dirent un jour à Medjoun :

« Leila n’est pas si belle que ça ! Dans notre ville, il en est des milliers qui la surpassent en beauté et en raffinement. »

Medjoun répondit :

« L’apparence est une cruche. La beauté est le vin. Dieu m’offre du vin sous cette apparence. À vous, il offre du vinaigre dans la même cruche afin que vous abandonniez l’amour des apparences. La main de Dieu dispense le poison et le miel dans la même cruche. La cruche est bien visible mais, pour les aveugles, le vin n’existe pas. »

Le Mesnevi, 150 contes soufis choisis par Ahmed Kudsi Erguner et Pierre Maniez. Albin Michel, Spiritualités vivantes, 1988, p. 160.

Raymond Lulle

« 295. « Fol, qu’est-ce que l’amour ? » Il répondit que l’amour est cette chose qui met les hommes libres en esclavage et donne la liberté aux esclaves. C’est pourquoi il est question de savoir si l’amour est plus près de la liberté ou de l’esclavage. »

Livre de l’Ami et de l’Aimé, traduit du catalan et présenté par Patrick Gifreu. Orphée / La Différence, 1989.

Ahmad al-Tîfâchî

1. « Un jour, à Qazwine, apparut dans le ciel une grande lueur rougeâtre accompagnée par un vent qui soufflait en tempête. Les gens aussitôt se précipitèrent vers les oratoires pour prier et invoquer la clémence de Dieu. J’entrai pour ma part dans un lieu de prière qui avait l’air désert. Et je me trouvai en présence d’un homme tranquillement juché sur le dos d’un adolescent.

– Malheur à toi ! m’écriai-je. Debout ! Le Jour du Jugement s’est levé !

Je l’entendis alors me répondre, dans une langue à vrai dire assez peu grammaticale :

– Est-ce que, si je me lève, le Jour du Jugement consentira à se rasseoir ?

Et il demeura dans la posture où je l’avais trouvé jusqu’à ce que son affaire eût pris fin. »

2. « Oudaba fit un jour le pèlerinage de La Mekke. Un soir, à l’étape, il dut partager un plat de riz au beurre avec le compagnon qui se trouvait avec lui. Quand le plat fut prêt, l’autre prit soin de tracer une ligne au milieu afin de partager le riz en deux parts égales. Puis il sortit du sucre de ses bagages et en saupoudra sa part.

– Que fais-tu là, s’enquit Oudaba ?

– Je veux manger la part qui me revient avec du sucre, fit l’autre.

Oudaba alors se leva et fit tomber ses pantalons bouffants.

– Que fais-tu donc, lui demanda son compagnon ?

– J’entends pisser sur la part qui me revient.

– Non, ô mon frère ! Tu gâterais et ta part et la mienne !

Mais Oudaba insista tellement pour qu’on le laisse agir comme il avait dit, que l’autre dut céder et accepta de mélanger tout le riz au sucre qu’il avait versé… avant de le manger en compagnie du rusé personnage. »

Les Délices des cœurs, traduit de l’arabe par René R. Khawam, Phébus, 1981, p. 188 et p. 325. Lire un autre extrait de ce livre.

Nicolas Bouvier

Kandahar. « J’aurai longtemps vécu sans savoir grand-chose de la haine. Aujourd’hui j’ai la haine des mouches. Y penser seulement me met les larmes aux yeux. Une vie entièrement consacrée à leur nuire m’apparaîtrait comme un très beau destin. Aux mouches d’Asie s’entend, car qui n’a pas quitté l’Europe n’a pas voix au chapitre. La mouche d’Europe s’en tient aux vitres, au sirop, à l’ombre des corridors. Parfois même elle s’égare sur une fleur. Celle d’Asie, gâtée par l’abondance de ce qui meurt et l’abandon de ce qui vit, est d’une impudence sinistre. Endurante, acharnée, escarbille d’un affreux matériau, elle se lève matines et le monde est à elles. Le jour venu, plus de sommeil possible. Au moindre instant de repos, elle vous prend pour un cheval crevé, elle attaque ses morceaux favoris : commissures des lèvres, conjonctives, tympan. Vous trouve-t-elle endormi ? elle s’aventure, s’affole et va finir par exploser d’une manière bien à elle dans les muqueuses les plus sensibles des naseaux, vous jetant sur vos pieds au bord de la nausée. Mais s’il y a plaie, ulcère, boutonnière de chair mal fermée, peut-être pourrez-vous tout de même vous assoupir un peu, car elle ira là, au plus pressé, et il faut voir quelle immobilité grisée remplace son odieuse agitation. On peut alors l’observer à son aise : aucune allure évidemment, mal carénée, et mieux vaut passer sous silence son vol rompu, erratique, absurde, bien fait pour tourmenter les nerfs — le moustique, dont on se passerait volontiers, est un artiste en comparaison. »

L’Usage du Monde, Zoé, 1963. Voir aussi ici, et article complet sur L’Usage du monde.

Ilya Ilf & Yevgeny Petrov

On doit aimer les piétons.

Les piétons représentent la plus grande partie de l’humanité. Et non seulement la plus grande, mais la meilleure. Ce sont les piétons qui ont créé l’univers. Ce sont eux qui ont construit les villes, édifié des immeubles à plusieurs étages ; qui ont posé des canalisations et des conduites d’eau ; eux qui ont pavé les rues et les ont éclairées au moyen d’ampoules. Ce sont eux qui ont implanté la civilisation dans les cinq parties du monde, qui ont inventé l’imprimerie, imaginé la poudre ; qui ont jeté des ponts au-dessus des fleuves, déchiffré les hiéroglyphes, lancé le rasoir de sûreté, mis fin à la traite des nègres et établi qu’on pouvait préparer à partir des graines de soja cent quatorze plats savoureux et nourrissants.

Et quand tout fut prêt et que notre planète-mère eut pris un aspect plus ou moins décent, alors les automobilistes firent leur apparition.

Il convient de noter que l’automobile a elle aussi été inventée par les piétons. Mais il semblerait que les automobilistes l’aient oublié car ils ont aussitôt entrepris d’écraser les piétons, être dociles et policés. Créées par les piétons, les rues ont été accaparées par les automobilistes. Les chaussées ont doublé de largeur, tandis que les trottoirs se rétrécissaient aux dimensions d’un paquet de cigarettes. Et les piétons effrayés se sont mis à raser les murs…

Le Veau d’or, 1931, traduit du russe par Alain Préchac, in L’Humour juif, Omnibus, 2012, p. 438.

Georges Bernanos

« la politesse n’exprime plus un état de l’âme, une conception de la vie. Elle tend à devenir un ensemble de rites, dont le sens originel échappe, la succession, dans un certain ordre, de grimaces, hochements de tête, gloussements variés, sourires standard – réservés à une catégorie de citoyens dressés à la même gymnastique. Les chiens ont entre eux de ces façons – entre eux seulement, car vous verrez rarement cet animal flairer le derrière d’un chat ou d’un mouton. Ainsi mes contemporains ne gesticulent d’une certaine manière qu’en présence des gens de leur classe ».

Les Grands Cimetières sous la lune, Plon, 1938. Réédition Le Castor astral, 2014, p. 51.

Frigyes Karinthy

Extrait 1. Et c’est le début d’une longue et terrible heure de cours. La classe entière n’est qu’un grand diaphragme houleux comprimé avec une force inimaginable par le rire éperdu. La fièvre brûlante du rire étouffé palpite sur les visages rouge sang, les tempes se gonflent. Tout le monde se penche sur sa table. Le silence, au fond duquel se tord le spectre épouvantable d’une éventuelle explosion, nous hurle aux oreilles d’une façon provocante. Et, là-bas, dans le fond, d’audacieuses petites canailles font de leur mieux pour tendre encore plus l’atmosphère critique. Le petit Löbl, tapi sous les bancs, se balade en rampant à quatre pattes, il a déjà parcouru la classe en tous sens, en nous attrapant les mollets. La poubelle remue d’une façon louche. Kökörcsin disserte d’une voix puissante sur les mérites de Joseph II ; on me tape dans le dos et une voix rauque me souffle dans l’oreille : « Attention, Löbl arrive, il est déjà sous le quatrième banc ! » Tout le monde remonte ses jambes sur le banc ; nos lèvres tremblent de rire, j’essaie désespérément de faire attention à ce que dit le prof, pour détourner mon imagination. Kökörcsin explique avec enthousiasme quel beau et noble geste accomplit Joseph II en abrogeant d’un trait de plume l’ensemble de ses décrets. « Et ta sœur, Jojo II », lance Eglmayer, au dernier banc, d’une voix étrangement caverneuse. Auer pousse un sifflement de douleur aigu. Löbl est arrivé à sa place et lui a pincé le mollet. « Regarde – dit quelqu’un près de moi – Kökörcsin a une jambe qu’a moins poussé qu’l’autre ! »

Mes yeux vont sauter de leur orbite. Maintenant… je n’en peux plus… encore un instant… et ça explose… C’est à ce moment que le prof s’offre la petite plaisanterie suivante :

– Auer, qu’avez-vous à gigoter comme un asticot dans son fromage ?

Jamais aucun auteur de farce ne remporta un tel succès auprès de son public. Comme le flot lacérant de bout en bout la digue, le rire éclate. Soulagés, libérés, nous nous tordons, nous étranglons de rire à n’en plus finir. Le prof regarde, étonné, et sourit avec indulgence – intimement convaincu qu’il possède un humour particulièrement remarquable et irrésistible.

Extrait 2. Ah ça, bien sûr, l’armée ! Exercices de plein air et défilés du cours de gym, on y est bien préparé. Ça ne sera pas très marrant, je le sais, on me l’a assez répété. Le lit de camp glacial, le sac à dos, les marches épuisantes, le fusil et la baïonnette. Oui, c’est une belle institution, pleine de noblesse, exaltante, je le sais, et j’ai hâte d’y être – Mais pourquoi nous seulement ? On doit défendre sa patrie. Celui qui ne risque pas sa vie pour sa patrie est lâche et méprisable. Mais alors, elles ? Et elles ? Pourquoi ne sont-elles pas lâches et méprisables ? Il ne leur viendrait même pas à l’esprit de risquer leur vie – elles ricanent, elles se trémoussent, mais personne ne dit qu’elles sont lâches et méprisables ; bien au contraire, on nous les cite en exemple ! Il faut défendre les femmes, les faibles femmes ! Pour le roi, pour la patrie – et pour les femmes ! Alors, les filles sont des rois ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ?

Pourquoi ce favoritisme, ces morceaux de choix, ces complaisances partout et pour tout ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dans les tramways on doit leur céder sa place – les meilleurs morceaux, c’est à elles qu’il faut les offrir ; si jamais elles laissent tomber quelque chose, elles attendent, nonchalamment, sans s’inquiéter, comme si c’était une loi de la nature que je doive, moi, me baisser pour ramasser. À partir de dix-huit ans, elles ont droit au baisemain, comme les vieux évêques qui ont derrière eux toute une vie de travail et de bénédiction. Dans la rue, il faut leur laisser le côté droit du trottoir. Mais pourquoi donc ? Qu’est-ce qu’elles donnent, elles, qu’est-ce qu’elles font, pourquoi doit-on les respecter ? Ce sont des créatures ignorantes et stupides, elles sont paresseuses, oisives. Elles grandissent dans les plaisirs et les jeux, puis elles se marient – à partir de cet instant, elles se font entretenir par leur mari qui travaille à leur place. En naissant, elles ont pris un billet de faveur pour la vie — mais nous, au contraire, chaque minute de notre vie doit être gagnée, arrachée au prix d’une lutte acharnée et sanglante, à tout instant, il nous faut justifier notre droit à la vie.

M’sieur, 1916, traduit du hongrois par Françoise Gal, in L’Humour juif, Omnibus, 2012, p. 528.

Joseph Conrad

Un couple d’hommes prit le chemin de l’arrière en quête d’huile et de biscuit.

Alors, dans la lumière jaune, en se reposant d’éponger le pont, ils broyèrent des croûtes dures et prirent le parti de narguer tant bien que mal la mauvaise fortune. Des matelots s’apparièrent quant aux couchettes. On établit des tours pour le port de bottes et de cirés. Ils se traitèrent de « ma vieille » et de « fiston » en voix réjouies. Des claques amicales sonnèrent. On criait des plaisanteries. Un ou deux dormeurs étendus à même le pont humide se faisaient un oreiller de leurs bras repliés et plusieurs fumaient assis sur le panneau. Les figures défaites paraissaient à travers la légère buée bleue, pacifiées et les yeux brillants.

Le Nègre du « Narcisse », 1897, traduit par Robert d’Humières.

Émile Zola

« Le vin est nécessaire au travailleur surmené. C’est le labeur sans trêve qui jette l’ouvrier dans le vin ; c’est la misère aussi, toutes les causes qui débilitent et qui le poussent à chercher ailleurs des forces factices. Quand l’homme est changé en machine, quand on ne lui demande plus que le rôle d’un engrenage ou d’un piston, il faut lui tolérer le vin, le vin qui rend puissant, qui met du cœur au ventre. Si les salaires étaient plus élevés, si une journée n’avait pas douze heures, il se boirait moins de litres dans les faubourgs. »

Causeries du dimanche, Le Corsaire, 17 décembre 1872, in Zola journaliste, articles choisi et présentés par Adeline Wrona, GF Flammarion, 2011.

Alice Zeniter

« Cette nuit-là, dans la chambre étouffante, il écoute les respirations chuintantes monter des petits corps chauds disposés tout autour de lui (impossible de se branler en repensant à Chantal, impossible de se branler tout court, c’est un problème récurrent, un problème de plus en plus pesant, un de ces problèmes de pauvres qu’il n’entendra mentionnés dans aucune réunion politique, comme si personne n’estimait qu’il s’agissait d’un problème – il ne peut pas pourtant être le seul adolescent à ressentir l’envie, sinon le besoin quotidien de la masturbation et à s’en trouver empêché par l’exiguïté des chambres), il rédige des communiqués de presse dans lesquels il déclare une rupture idéologique claire et définitive avec son père, se désolidarisant totalement des choix passés de celui-ci. Le camarade Hamid réaffirme ici son soutien et son engagement dans la lutte des opprimés contre les puissants sur le sol français comme partout dans le monde. »

L’Art de perdre, Alice Zeniter, 2017, Flammarion, éd. J’ai lu, p. 320. Lire un autre extrait dans cet article.

Extraits collectés par Lionel Labosse.

© altersexualite.com, 2007-2022.

altersexualite.com

altersexualite.com