Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > Lettres, de Madame de Sévigné

Impressions d’une bobo d’ancien régime

Lettres, de Madame de Sévigné

Lettres, de Madame de Sévigné

GF Flammarion, 1976 448 p., 5,9 €

samedi 19 août 2023, par

La Correspondance de Madame de Sévigné (1626-1696) figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de l’épreuve de Culture Générale & Expression du BTS en 2023-25. C’est le second livre de cette liste que je chronique. J’ai choisi l’édition GF Flammarion procurée en 1976 par Bernard Raffalli (que j’ai eu comme professeur à Paris IV dans les années 1980), intitulée Lettres, qui est un choix subjectif. Les Lettres ayant été publiées après la mort de l’épistolière, qui ne souhaitait pas les rendre publiques en ces temps troublés, toutes les éditions sont différentes. Vous trouverez par exemple l’édition complète Monmerqué (1862) sur Wikisource. J’ai mis en lien une vidéo sur Madame de Sévigné de la série « Secrets d’histoire », que je trouve exaspérante de fatuité à tous points de vue, du présentateur à la musique, en passant par les prises de vue, le montage ; tout me fait gerber. Cela permet pourtant de visualiser les propriétés luxueuses où vivait cette bobo avant la lettre, parasite du grand siècle. Je ne parviens pas à éprouver de sympathie pour le personnage. Il se trouve qu’au cours de mes études littéraires pourtant sérieuses, j’avais toujours échappé à cette lecture, y compris quand j’étais collégien puis lycéen. Je n’avais aucune idée reçue, et j’ai donc choisi ce livre dans la liste pour combler une lacune. Cette lecture m’a ennuyé. Je trouve le style compliqué, et les notes explicatives sont insuffisantes pour éclairer de nombreuses formules obscures et préciser le contexte et les allusions. Attention, cela n’empêche pas l’intérêt des lettres, notamment pour cette passion étonnante et quasi incestueuse d’une mère pour sa fille, qui s’exprime dans les premières lettres après la séparation, en 1671. Quant au fond, voici ce qu’en dit Wikipédia :

« Vivant à la cour de Louis XIV, Madame de Sévigné renseignait sa fille partie vivre en province sur les faits survenus à Paris et ses lettres permettent dès lors de pénétrer dans le monde de la société de cour, de connaître les relations sociales de la marquise, les grandes affaires de l’époque… […] Les lettres permettent donc aux lecteurs d’avoir une peinture des mœurs et des caractères des contemporains de l’épistolière, mais aussi de la vie à la cour de Louis XIV et des principaux événements du règne du Roi Soleil ».

Je ne sais pas si c’est dû au choix de l’anthologiste, mais je me suis demandé pourquoi ce livre figure sur la liste, tant il est peu question de Paris. En effet, la marquise avait la particularité de ne pas moisir à Paris, de ne pas être une courtisane assidue (ce qui est sans doute une qualité), mais de voyager constamment entre sa propriété de Bretagne, le Château des Rochers-Sévigné (qui se visite près de Vitré), et le château de son gendre, Château de Grignan (qui se visite dans la Drôme), sans oublier bien sûr l’hôtel Carnavalet (ci-dessous), qu’elle habita entre 1677 et sa mort, qui abrite une partie du Musée Carnavalet, un lieu culturel incontournable pour ce thème (situé bien sûr Rue de Sévigné), ni l’Abbaye Notre-Dame de Livry où elle séjourna régulièrement chez son oncle Christophe de Coulanges, qu’elle appelle « le bien Bon ». Je vous propose ci-dessous un relevé d’extraits qui ont attiré mon attention, pas seulement sur le thème de Paris.

Marie de Rabutin-Chantal, couramment nommée Madame de Sévigné, ou la Marquise de Sévigné, est-elle un écrivain comme les autres ? Elle ne se vivait pas comme telle, et n’a rien publié de son vivant. Ses lettres ont été conservées par sa fille et d’autres correspondants, et réunies et publiées bien après sa mort, entre 1725 et 1873. On n’a aucune lettre de la fille, donc c’est une correspondance à une seule voix, à part certaines lettres écrites à plusieurs, ce qui témoigne des mœurs de l’époque. Voici ce qu’en dit Bernard Raffalli dans sa préface : « Elle figure dans le Dictionnaire des Précieuses de Somaize ; son portrait littéraire, dû à Mme de La Fayette est dans la Galerie de Mlle de Montpensier, son personnage romancé dans la Clélie de Mlle de Scudéry. Célèbre sans être auteur, Mme de Sévigné dès sa jeunesse se voit de toutes parts cernée par la littérature. Sa grand-mère paternelle, Jeanne de Chantal, a laissé une abondante correspondance. Son père, trop tôt disparu, n’est pour Mme de Sévigné que le souvenir d’un brillant billet : des félicitations en épigramme à un favori d’Henri IV promu maréchal : « Monseigneur, Barbe Noire, Qualité, Familiarité, Chantal. » Mme de Sévigné commente : « Il était joli, mon père ! » Son cousin Coulanges fut un chansonnier et un poète très goûté. On sait que le chef-d’œuvre de la littérature méchante et brillante, L’Histoire amoureuse des Gaules est de son autre cousin, Bussy-Rabutin. Ses meilleurs amis enfin se trouvent être le cardinal de Retz, La Rochefoucauld, Mme de La Fayette. Il apparaît, dans un tel voisinage, bien difficile de reconnaître en Mme de Sévigné, un écrivain tout à fait aveugle sur son propre talent. Sans doute, l’ambiguïté du genre épistolaire de la lettre familière en particulier, lui permit-elle d’opposer au fatal dilemme de l’écrivain : l’écriture ou la vie, une solution originale : l’écriture de la vie. Cette solution appartient aussi à la littérature, quand bien même elle affiche l’écriteau bien connu : « Je ne suis pas une page de littérature. » Ce n’est le fait ni d’un écrivain honteux ni d’un écrivain manqué, mais seulement d’un écrivain plus subtil » (p. 13).

Avant de passer à un choix d’extraits de ces lettres, je citerai un jugement indirect de Mlle de Scudéry, qui la représente dans la Clélie sous le nom de Princesse Clarinte :

« Elle aime la gloire plus qu’elle-même ; et ce qu’il y a d’avantageux pour elle, c’est qu’elle a tant de jugement, qu’elle a trouvé le moyen, sans être ni sévère, ni sauvage, ni solitaire, de conserver la plus belle réputation du monde, et de la conserver dans une grande cour, où elle voit chez elle tout ce qu’il y a d’honnêtes gens et où elle donne même de l’amour à tous les cœurs qui en sont capables… Ce même enjouement qui lui sied si bien, et qui la divertit en divertissant les autres, lui sert encore à faire agréablement passer pour ses amis beaucoup de gens qui voudraient, s’ils osaient, passer pour ses amants. Enfin elle agit avec une telle conduite, que la médisance a toujours respecté sa vertu et ne l’a pas fait soupçonner de la moindre galanterie, quoiqu’elle soit la plus galante personne du monde. Aussi dit-elle quelquefois en riant qu’elle n’a jamais été amoureuse que de sa propre gloire et qu’elle l’aime jusques à la jalousie. Ce qu’il y a encore de merveilleux en cette personne, c’est qu’en l’âge où elle est, elle songe aux affaires de sa maison aussi prudemment que si elle avait toute l’expérience que le temps peut donner à un esprit fort éclairé ; et ce que j’admire encore plus, c’est que, quand il le faut, elle se passe du monde et de la cour, et se divertit à la campagne avec autant de tranquillité que si elle était née dans les bois. En effet elle en revient aussi belle, aussi gaie et aussi propre que si elle n’avait bougé d’Érice. J’oubliais à vous dire qu’elle écrit comme elle parle, c’est-à-dire le plus agréablement et le plus galamment qu’il est possible… Je n’ai jamais vu ensemble tant d’attraits, tant d’enjouement, tant de galanterie, tant de lumière, tant d’innocence et tant de vertu ; et jamais nulle autre personne n’a su mieux l’art d’avoir de la grâce sans affectation, de l’enjouement sans folie, de la propreté sans contrainte, de la gloire sans orgueil, et de la vertu sans sévérité ».

Au tome IV de la Clélie, Plotine fait l’éloge de la « lettre galante », proche de celle de Mme de Sévigné :

« C’est en celles-là où l’esprit doit avoir toute son étendue, où l’imagination a la liberté de se jouer, et où le jugement ne paraît pas si sévère qu’on ne puisse quelquefois mêler d’agréables folies parmi des choses plus sérieuses. On y peut donc railler ingénieusement ; les louanges et les flatteries y trouvent agréablement leur place ; on y parle quelquefois d’amitié, comme si on parlait d’amour ; on y cherche la nouveauté ; on y peut même dire d’innocents mensonges ; on fait des nouvelles quand on n’en sait pas ; on passe d’une chose à une autre sans aucune contrainte ; et ces sortes de lettres étant à proprement parler une conversation de personnes absentes, il se faut bien garder d’y mettre d’une certaine espèce de bel esprit qui a un caractère contraint, qui sent les livres et l’étude ; et qui est bien éloigné de la galanterie qu’on peut nommer l’âme de ces sortes de lettres. Il faut donc que le style en soit aisé, naturel, et noble tout ensemble ; et il ne faut pourtant pas laisser d’y pratiquer un certain art qui fait qu’il n’est presque rien qu’on ne puisse faire entrer à propos dans les lettres de cette nature, et que depuis le proverbe le plus populaire jusqu’aux vers de la Sibylle, tout peut servir à un esprit adroit. »

Enfin, Antoine Baudeau de Somaize, dans le Grand Dictionnaire des Précieuses, écrit : « Sophronie est une jeune veuve de qualité. Le mérite de cette précieuse est égal à sa grande naissance. Son esprit est vif et enjoué, et elle est plus propre à la joie qu’au chagrin. Cependant, il est aisé de juger par sa conduite que la joie chez elle ne produit pas l’amour : car elle se contente de donner son estime aux hommes ; encore ne la donne-t-elle pas aisément. Elle a une promptitude d’esprit la plus grande du monde à connaître les choses et à en juger. Elle est blonde et a une blancheur qui répond admirablement à la beauté de ses cheveux. Les traits de son visage sont déliés, son teint est uni, et tout cela ensemble compose une des plus agréables femmes d’Athènes ; mais si son visage attire les regards, son esprit charme les oreilles. et engage tous ceux qui l’entendent ou qui lisent ce qu’elle écrit » (pp. 434-435).

Puissance d’empathie, amour, amitié, jalousie

Dans une lettre à son cousin « Au comte de Bussy-Rabutin » du 6 juin 1668, notre marquise exprime une puissance d’empathie exceptionnelle : « Mme d’Époisse m’a dit qu’il vous était tombé une corniche sur la tête, qui vous avait extrêmement blessé. Si vous vous portiez bien, et que l’on osât dire de méchantes plaisanteries, je vous dirais que ce ne sont pas des diminutifs qui font du mal à la tête de la plupart des maris : ils vous trouveraient bien heureux de n’être offensé que par des corniches. Mais je ne veux point dire de sottises ; je veux savoir auparavant comment vous vous portez, et vous assurer que par la même raison qui me rendait faible quand vous aviez été saigné, j’ai senti de la douleur de celle que vous avez eue à la tête. Je ne pense pas qu’on puisse porter plus loin la force du sang ».

Le 26 juillet de la même année, elle file l’hyperbole : « Au reste, j’ai senti votre saignée. N’était-ce pas le 17e de ce mois ? Justement : elle me fit tous les biens du monde, et je vous en remercie. Je suis si difficile à saigner, que c’est charité à vous de donner votre bras au lieu du mien ».

C’est le 6 février 1671 qui donne lieu à la première lettre « À Madame de Grignan », sa fille, partie en Provence rejoindre son mari. Voici les premières lignes : « Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre ; je ne l’entreprendrai pas aussi. J’ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu’elle fait l’éloignent de moi. Je m’en allai donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant : il me semblait qu’on m’arrachait le cœur et l’âme ; et en effet, quelle rude séparation ! » […] « Je revins enfin à huit heures de chez Mme de la Fayette ; mais en entrant ici, bon Dieu ! comprenez-vous bien ce que je sentis en montant ce degré ? Cette chambre où j’entrais toujours, hélas ! j’en trouvai les portes ouvertes ; mais je vis tout démeublé, tout dérangé, et votre pauvre petite fille qui me représentait la mienne. Comprenez-vous bien tout ce que je souffris ? Les réveils de la nuit ont été noirs, et le matin je n’étais point avancée d’un pas pour le repos de mon esprit ».

Cette empathie est quasiment pathologique, comme en témoigne la lettre du 11 février : « Hélas ! ma bonne, vous ne vous trompez pas, quand vous pensez que je suis occupée de vous encore plus que vous ne l’êtes de moi, quoique vous me le paraissiez beaucoup. Si vous me voyiez, vous me verriez chercher ceux qui m’en veulent parler ; si vous m’écoutiez, vous entendriez bien que j’en parle. C’est assez vous dire que j’ai fait une visite d’une heure pour parler seulement des chemins et de la route de Lyon. Je n’ai encore vu aucuns de ceux qui veulent, disent-ils, me divertir ; parce qu’en paroles couvertes, c’est vouloir m’empêcher de penser à vous, et cela m’offense. Adieu, ma très-aimable bonne, continuez à m’écrire et à m’aimer ; pour moi, mon ange, je suis tout entière à vous ».

À peine un mois après, le 3 mars, la folie de la marquise semble à son apogée, comme en témoigne ce long extrait célèbre, évoqué dans Secrets d’Histoire (1h 10) : « J’écris tranquillement, et je ne comprends pas que vous puissiez lire de même : je ne vois pas un moment où vous soyez à vous. Je vois un mari qui vous adore, qui ne peut se lasser d’être auprès de vous, et qui peut à peine comprendre son bonheur. Je vois des harangues, des infinités de compliments, de civilités, des visites ; on vous fait des honneurs extrêmes, il faut répondre à tout cela, vous êtes accablée ; moi-même, sur ma petite boule, je n’y suffirais pas. Que fait votre paresse pendant tout ce tracas ? Elle souffre, elle se retire dans quelque petit cabinet, elle meurt de peur de ne plus retrouver sa place ; elle vous attend dans quelque moment perdu pour vous faire au moins souvenir d’elle, et vous dire un mot en passant. « Hélas ! dit-elle, mais vous m’oubliez : songez que je suis votre plus ancienne amie, celle qui ne vous ai jamais abandonnée, la fidèle compagne de vos plus beaux jours ; celle qui vous consolais de tous les plaisirs, et quelquefois vous les faisais haïr ; celle qui vous ai empêchée de mourir d’ennui et en Bretagne et dans votre grossesse. Quelquefois votre mère troublait nos plaisirs, mais je savais bien où vous reprendre, et elle avait des égards pour moi ; présentement je ne sais plus où j’en suis ; la dignité et l’éclat de votre mari me fera périr, si vous n’avez soin de moi. » Il me semble que vous lui dites en passant un petit mot d’amitié, vous lui donnez quelque espérance de la posséder à Grignan ; mais vous passez vite, et vous n’avez pas le loisir d’en dire davantage. Le devoir, et la raison sont autour de vous, qui ne vous donnent pas un moment de repos. Moi-même, qui les ai toujours tant honorés, je leur suis contraire, et ils me le sont ; le moyen qu’ils vous donnent le temps de lire de telles lanterneries ? Je vous assure, ma chère bonne, que je songe à vous continuellement, et je sens tous les jours ce que vous me dîtes une fois, qu’il ne fallait point appuyer sur ces pensées. Si l’on ne glissait pas dessus, on serait toujours en larmes, c’est-à-dire moi. Il n’y a lieu dans cette maison qui ne me blesse le cœur. Toute votre chambre me tue ; j’y ai fait mettre un paravent tout au milieu, pour rompre un peu la vue d’une fenêtre sur ce degré par où je vous vis monter dans le carrosse de d’Hacqueville, et par où je vous rappelai. Je me fais peur quand je pense combien alors j’étais capable de me jeter par la fenêtre, car je suis folle quelquefois : ce cabinet, où je vous embrassai sans savoir ce que je faisais ; ces Capucins, où j’allai entendre la messe ; ces larmes qui tombaient de mes yeux à terre, comme si c’eût été de l’eau qu’on eût répandue ; Sainte-Marie, Mme de la Fayette, mon retour dans cette maison, votre appartement, la nuit et le lendemain ; et votre première lettre, et toutes les autres, et encore tous les jours, et tous les entretiens de ceux qui entrent dans mes sentiments : ce pauvre d’Hacqueville est le premier ; je n’oublierai jamais la pitié qu’il eut de moi. Voilà donc où j’en reviens : il faut glisser sur tout cela, et se bien garder de s’abandonner à ses pensées et aux mouvements de son cœur. J’aime mieux m’occuper de la vie que vous faites présentement ; cela me fait une diversion, sans m’éloigner pourtant de mon sujet et de mon objet, qui est ce qui s’appelle poétiquement l’objet aimé. Je songe donc à vous, et je souhaite toujours de vos lettres ; quand je viens d’en recevoir, j’en voudrais bien encore. J’en attends présentement, et reprendrai ma lettre quand j’en aurai reçu. J’abuse de vous, ma chère bonne ; j’ai voulu aujourd’hui me permettre cette lettre d’avance ; mon cœur en avait besoin, je n’en ferai pas une coutume » (3 mars 1671).

Les formules de politesse conventionnelles sont explosées par l’exubérance amoureuse de Mme de Sévigné, au point que cette lettre du 8 avril 1671 a été caviardée dans l’édition Monmerqué : « Adieu, ma très aimable bonne. Vous me baisez et vous m’embrassez si tendrement ! Pensez-vous que je ne reçoive point vos caresses à bras ouverts ? Pensez-vous que je ne baise point aussi de tout mon cœur vos belles joues et votre belle gorge ? Pensez-vous que je puisse vous embrasser sans une tendresse infinie ? Pensez-vous que l’amitié puisse jamais aller plus loin que celle que j’ai pour vous ? » Elle ne craint aucune hyperbole : « Pour Grignan, je le vois aussi ; mais vous n’avez point d’arbres, cela me fâche ; ni de grottes pour vous mouiller ; je ne vois pas bien où vous vous promenez ; j’ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse : si je croyais qu’il vous pût apporter ici par un tourbillon, je tiendrais toujours mes fenêtres ouvertes, et je vous recevrais, Dieu sait ! ».

Il n’y a pas qu’avec sa fille que Marie-Chantal s’exalte ; elle est jalouse en amitié comme en amour : « Mlle du Plessis est tout justement comme vous l’avez laissée ; elle a une nouvelle amie à Vitré, dont elle se pare, parce que c’est un bel esprit qui a lu tous les romans, et qui a reçu deux lettres de la princesse de Tarente. J’ai fait dire méchamment par Vaillant que j’étais jalouse de cette nouvelle amitié, que je n’en témoignerais rien, mais que mon cœur était saisi : tout ce qu’elle a dit là-dessus est digne de Molière. C’est une plaisante chose de voir avec quel soin elle me ménage, et comme elle détourne adroitement la conversation pour ne point parler de ma rivale devant moi : je fais aussi fort bien mon personnage » (31 mai 1671).

Emportée par la passion épistolaire, elle exprime son admiration des postillons ! « À propos de Pascal, je suis en fantaisie d’admirer l’honnêteté de ces messieurs les postillons, qui sont incessamment sur les chemins pour porter et reporter nos lettres ; enfin, il n’y a jour dans la semaine qu’ils n’en portent quelqu’une à vous et à moi ; il y en a toujours et à toutes les heures par la campagne : les honnêtes gens ! qu’ils sont obligeants ! et que c’est une belle invention que la poste, et un bel effet de la Providence que la cupidité ! J’ai quelquefois envie de leur écrire pour leur témoigner ma reconnaissance, et je crois que je l’aurais déjà fait, sans que je me souviens de ce chapitre de Pascal, et qu’ils ont peut-être envie de me remercier de ce que j’écris, comme j’ai envie de les remercier de ce qu’ils portent mes lettres : voilà une belle digression » (12 juillet 1671).

Autre témoignage, le dimanche 20 octobre 1675 : « Nous ne pouvons nous lasser d’admirer la diligence et la fidélité de la poste : enfin je reçois le 18e la lettre du 9e ; c’est le neuvième jour, c’est tout ce qui se peut souhaiter. »

Pour signifier sa relation avec sa fille, elle utilise un terme rare et fort : « morailles » (Tenailles utilisées pour maîtriser les chevaux lorsqu’on les panse ou lorsqu’on les ferre, ou les taureaux en leur pinçant les naseaux) : « Je m’aperçois que quand je ne suis point agitée de la crainte de votre santé, je sens extrêmement votre absence. Votre poitrine est comme des morailles, qui m’empêchent de sentir le mal de ne vous avoir plus ; je tiens de vous cette comparaison ; mais je retrouve bientôt ce premier mal, quand je ne suis pas bridée par l’autre. J’avoue seulement que je m’en accommode mieux que de l’horreur de craindre pour votre vie, et je vous fais toujours mille remerciements de m’ôter mes morailles » (24 novembre 1679).

Dans une lettre du 14 juillet 1680, la Marquise emploie « cordialement » : « J’aime et j’honore bien la solide vertu de Mlle de Grignan. Adieu, ma très-chère et très-loyale, j’aime fort ce mot : ne vous ai-je pas donné du cordialement ? nous épuisons tous les mots. » Cet adverbe si à la mode actuellement que c’en est énervant, semble inventé par Sainte Jeanne de Chantal, la grand-mère de la marquise, du moins c’est ce qu’elle prétend dans sa lettre précédente du 3 juillet, qui n’est pas reprise dans cette anthologie : « Adieu, adieu, ma très-chère enfant : j’embrasse toute votre aimable compagnie, et vous très-tendrement et très-cordialement : c’est un mot de ma grand’mère ».

L’âge ne guérit pas de la jalousie d’amitié : « J’ai vu toutes mes pauvres amies. Mme de la Fayette a passé ici l’après-dînée entière ; elle se trouve fort bien du lait d’ânesse. Il ne m’a pas paru que Mme de Schomberg ait encore pris ma place ; il y a bien des paroles dans cette nouvelle amitié. Ne vous souvient-il point de ce que nous disions du plaisir que l’on prenait à étaler sa marchandise avec les nouvelles connaissances ? Il n’y a rien de si vrai : tout est neuf, tout est admirable, tout est admiré ; on se pare de ses richesses, on se loue à l’envi ; il y a bien plus d’amour-propre dans ces sortes d’amitiés que de confiance et de tendresse : enfin je ne crois pas être tout à fait jetée au sac aux ordures. Montgobert m’écrit des merveilles de son raccommodement ; il me paraît que désormais rien n’est capable de la séparer de vous : il me semblait que je voyais ce fond, et que c’était dommage qu’il fût couvert d’épines et de brouillards » (30 octobre 1680).

Le 8 août 1685, début de lettre alambiqué pour toujours exprimer son affection : « Si vous pouviez faire que le premier jour de septembre ne fût point un samedi, ou que le bien Bon [l’oncle abbé, cf. ci-dessus] n’eût point appris de ses pères à préférer le lundi, pour ne pas trouver le dimanche au commencement d’un voyage, j’aurais été fort juste au rendez-vous ; mais la règle du lundi, qui va de pair avec les ailerons de volaille et le blanc d’une perdrix, nous fera arriver deux jours plus tard. Je n’ose m’abandonner à toute la joie que me donne la pensée de vous embrasser ; je la cache, je la mitonne, j’en fais un mystère, afin de ne point donner d’envie à la fortune de me traverser : quand je dis la fortune, vous m’entendez bien. Ne disons donc rien, ma chère bonne, soyons modestes, n’attirons rien sur nos petites prospérités. »

Dans sa lettre du 3 janvier 1689, elle évoque un trait de ponctuation : « Il est vrai que j’aime mes petites raies : elles donnent de l’attention ; elles font faire des réflexions, des réponses ; ce sont quelquefois des épigrammes et des satires ; enfin on en fait ce qu’on veut. » Une note nous apprend qu’il s’agit de sortes de virgules qu’elle utilise pour attirer l’attention dans ses lettres.

Six mois avant sa mort, c’est la santé de sa fille qui l’inquiète, comme en témoigne cette lettre du 15 octobre 1695 à son cousin Coulanges : « Il y a trois mois qu’elle est accablée d’une sorte de maladie qu’on dit qui n’est point dangereuse et que je trouve la plus triste et la plus effrayante de toutes celles qu’on peut avoir. Je vous avoue, mon cher cousin, que je m’en meurs et que je ne suis pas la maîtresse de soutenir toutes les mauvaises nuits qu’elle me fait passer ; enfin son dernier état a été si violent, qu’il en a fallu venir à une saignée du bras : étrange remède, qui fait répandre du sang quand il n’y en a déjà

que trop de répandu ! C’est brûler la bougie par les deux bouts. C’est ce qu’elle nous disait ; car au milieu de son extrême faiblesse et de son changement, rien n’est égal à son courage et à sa patience. » Sz fille, enfin délivrée de cet amour encombrant, mourra en 1705 à l’âge de 58 ans, soit 12 de moins que sa mère.

Frasques du fils

C’est un thème récurrent inauguré ici, et l’on se doute que la mère et la fille ne font que prolonger leurs conversations en écho aux confidences du fils : « Nous sommes très-bien ensemble, je suis sa confidente, et je conserve cette vilaine qualité, qui m’attire de si vilaines confidences, pour être en droit de lui dire mes sentiments sur tout. Il me croit autant qu’il peut, il me prie que je le redresse : je le fais comme une amie » (22 avril 1671). « Mon fils n’est pas encore guéri de ce mal qui fait douter ses précieuses maîtresses de sa passion. Il me disait hier au soir que, pendant la semaine sainte, il avait été si véritablement dévergondé, qu’il lui avait pris un dégoût de tout cela, qui lui faisait bondir le cœur ; il n’osait y penser, il avait envie de vomir. Il lui semblait toujours de voir autour de lui des panerées de tétons, et quoi encore ? des tétons, des cuisses, des panerées de baisers, des panerées de toutes sortes de choses, en telle abondance, qu’il en avait l’imagination frappée et l’a encore, et ne pouvait pas regarder une femme : il était comme les chevaux rebutés d’avoine. Ce mal n’a pas été d’un moment. J’ai pris mon temps pour faire un petit sermon là-dessus : nous avons fait ensemble des réflexions chrétiennes ; il entre dans mes sentiments, et particulièrement pendant que son dégoût dure encore. Il me montra des lettres qu’il a retirées de cette comédienne ; je n’en ai jamais vu de si chaudes ni de si passionnées : il pleurait, il mourait. Il croit tout cela quand il écrit, il s’en moque un moment après : je vous dis qu’il vaut son pesant d’or » (17 avril 1671).

Et le 22 avril : « Il a quitté la comédienne [La Champmeslé], après l’avoir aimée par-ci par-là. Quand il la voyait, quand il lui écrivait, c’était de bonne foi ; un moment après, il s’en moquait à bride abattue. Ninon l’a quitté : il était malheureux quand elle l’aimait ; il est au désespoir de n’en être plus aimé, et d’autant plus qu’elle n’en parle pas avec beaucoup d’estime : « C’est une âme de bouillie, dit-elle, c’est un corps de papier mouillé, un cœur de citrouille fricassé dans de la neige » : je vous l’ai déjà dit. Elle voulut l’autre jour lui faire donner les lettres de la comédienne ; il les lui donna ; elle en a été jalouse. Elle voulait les donner à un amant de la princesse, afin de lui faire donner quelques petits coups de baudrier. Il me le vint dire ; je lui dis que c’était un infâme que de couper ainsi la gorge à cette petite créature pour l’avoir aimé ; qu’elle n’avait point sacrifié ses lettres, comme on voulait lui faire croire pour l’animer ; qu’elle les lui avait rendues ; que c’était une vilaine trahison et basse et indigne d’un homme de qualité, et que même dans les choses malhonnêtes, il y avait de l’honnêteté à observer. Il entra dans mes raisons, il courut chez Ninon, et moitié figue et moitié raisin, moitié par adresse, moitié par force, il retira les lettres de cette pauvre diablesse : je les ai fait brûler ».

Le 31 juillet 1680, un paragraphe alambiqué (un de ceux qui me dégoûte du style tant vanté de la marquise) nous en apprend plus : « Mon fils aura besoin de patience ; car enfin il n’est rien de plus certain que l’on trouve sous le dais des sortes de malheurs qui doivent bien guérir des vanités du monde ; il y a eu de la perfidie, de la méchanceté ; enfin de tout ce qui peut faire souhaiter une cruelle, comme dit Mme de Coulanges : je crains que tout cela ne fasse plus d’un mauvais effet. Mon fils est parti, et pour l’achever on lui a dit que M. de la Trousse avait dessein de faire assurer sa charge à Bouligneux, en lui faisant épouser sa fille : vous jugez bien que cela coupe la gorge à votre frère ; car le moyen qu’il pût demeurer à cette place ? et comment s’en défaire, puisqu’on n’aurait plus l’espérance de monter ? Nous verrons s’il est possible que M. de la Trousse ne nous donne point quelque porte un peu moins inhumaine pour sortir d’un labyrinthe où il nous a mis. Vous pouvez penser comme cette véritable raison d’être embarrassé de sa charge augmente l’envie qu’il avait de s’en défaire quand rien ne l’obligeait à y penser. » Cela nécessite un éclairage. Une note nous explique que « on trouve sous le dais des sortes de malheurs » sous entend une MST attrapée « sous le dais », dans un lit. Pour le reste, c’est difficile à comprendre, mais je suppose que de bons parents doivent donner à reculons leur fille à un type, fût-il d’une famille riche, qui avait ce genre de réputation. En ce qui concerne les MST de l’époque, la lecture de Casanova nous apprend que cela se soignait avec un peu de patience, chez les riches.

Mœurs parisiennes vs campagne

« Être en Bourdaloue » est une expression typique de la mode parisienne de ces temps-là, comme en atteste cet extrait d’une lettre à sa fille du 13 mars 1671 : « Me voici à la joie de mon cœur, toute seule dans ma chambre à vous écrire paisiblement ; rien ne m’est si agréable que cet état. J’ai dîné aujourd’hui chez Mme de Lavardin, après avoir été en Bourdaloue, où étaient les Mères de l’Église : c’est ainsi que j’appelle les princesses de Conti et de Longueville. Tout ce qui est au monde était à ce sermon, et ce sermon était digne de tout ce qui l’écoutait. J’ai songé vingt fois à vous, et vous ai souhaitée autant de fois auprès de moi ; vous auriez été ravie de l’entendre, et moi encore plus ravie de vous le voir entendre ». « Ah ! Bourdaloue, quelles divines vérités nous avez-vous dites aujourd’hui sur la mort ! Mme de la Fayette y était pour la première fois de sa vie, elle était transportée d’admiration. Elle est ravie de votre souvenir et vous embrasse de tout son cœur. Je lui ai donné une belle copie de votre portrait ; il pare sa chambre, où vous n’êtes jamais oubliée ». Il s’agit du prédicateur jésuite Louis Bourdaloue (1632-1704), qui a donné son auguste nom à « une sorte de pot de chambre oblong, peut-être par allusion ironique à la longueur de ses sermons qui faisaient souffrir la vessie des dévotes » (Wikipédia). Mme de Sévigné n’évoque pas cet aspect, mais voyez ci-dessus une peinture érotique du XVIIIe siècle qui vous montre l’ancêtre du « pisse-debout ».

Dans une lettre du 24 mars 1671, Mme de Sévigné écrit de l’Abbaye Notre-Dame de Livry, qui ne parvient pas à lui faire oublier sa fille : « J’ai passé ici le temps que j’avais résolu, de la manière dont je l’avais imaginé, à la réserve de votre souvenir, qui m’a plus tourmentée que je ne l’avais prévu. C’est une chose étrange qu’une imagination vive, qui représente toutes choses comme si elles étaient encore : sur cela on songe au présent, et quand on a le cœur comme je l’ai, on se meurt. Je ne sais où me sauver de vous : notre maison de Paris m’assomme encore tous les jours, et Livry m’achève. Pour vous, c’est par un effet de mémoire que vous pensez à moi : la Provence n’est point obligée de me rendre à vous, comme ces lieux-ci doivent vous rendre à moi. J’ai trouvé de la douceur dans la tristesse que j’ai eue ici : une grande solitude, un grand silence, un office triste, des ténèbres chantées avec dévotion (je n’avais jamais été à Livry la semaine sainte), un jeûne canonique, et une beauté dans ces jardins, dont vous seriez charmée : tout cela m’a plu. Hélas ! que je vous y ai souhaitée ! Quelque difficile que vous soyez sur les solitudes, vous auriez été contente de celle-ci ; mais je m’en retourne à Paris par nécessité ; j’y trouverai de vos lettres, et je veux demain aller à la Passion du P. Bourdaloue ou du P. Mascaron ; j’ai toujours honoré les belles passions. Adieu, ma chère Comtesse : voilà ce que vous aurez de Livry ; j’achèverai cette lettre à Paris. Si j’avais eu la force de ne vous point écrire d’ici, et de faire un sacrifice à Dieu de tout ce que j’y ai senti, cela vaudrait mieux que toutes les pénitences du monde ; mais, au lieu d’en faire un bon usage, j’ai cherché de la consolation à vous en parler : ah ! ma bonne, que cela est faible et misérable ! »

Si elle ne publie pas ses lettres, elle publie ses récits, avec un succès dont la lettre du 1er avril 1871 garde la trace : « Je revins hier de Saint-Germain. J’étais avec Mme d’Arpajon. Le nombre de ceux qui me demandèrent de vos nouvelles est aussi grand que celui de tous ceux qui composent la cour. Je pense qu’il est bon de distinguer la Reine, qui fit un pas vers moi, et me demanda des nouvelles de ma fille, et qu’elle avait ouï dire que vous aviez pensé vous noyer. Je la remerciai de l’honneur qu’elle vous faisait de se souvenir de vous. Elle reprit la parole, et me dit : « Contez-moi comme elle a pensé périr. » »

C’est une mode de l’aristocratie, qu’illustrera Casanova quelques décennies plus tard avec le fameux récit de son évasion des Plombs. Dans cette même lettre, évocation discrète de la mode courtisane : « Les coiffures hurlubrelu m’ont fort divertie, il y en a que l’on voudrait souffleter. La Choiseul ressemblait, comme dit Ninon, à un printemps d’hôtellerie comme deux gouttes d’eau : cette comparaison est excellente. Mais qu’elle est dangereuse, cette Ninon ! ». Le meilleur article que j’ai trouvé sur cette coiffure à la mode en 1671 est en anglais, et tous les articles utilisent l’orthographe « hurluberlu » et non « hurlubrelu ».

La marquise annonce un drame : « J’avais dessein de vous conter que le Roi arriva hier au soir à Chantilly. Il courut un cerf au clair de la lune ; les lanternes firent des merveilles ; le feu d’artifice fut un peu effacé par la clarté de notre amie ; mais enfin le soir, le souper, le jeu, tout alla à merveille. Le temps qu’il a fait aujourd’hui nous faisait espérer une suite digne d’un si agréable commencement. Mais voici ce que j’apprends en entrant ici, dont je ne puis me remettre, et qui fait que je ne sais plus ce que je vous mande : c’est qu’enfin Vatel, le grand Vatel, maître d’hôtel de M. Foucquet, qui l’était présentement de Monsieur le Prince, cet homme d’une capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête était capable de soutenir tout le soin d’un État ; cet homme donc que je connaissais, voyant à huit heures, ce matin, que la marée n’était point arrivée, n’a pu souffrir l’affront qu’il a vu qui l’allait accabler, et en un mot, il s’est poignardé. Vous pouvez penser l’horrible désordre qu’un si terrible accident a causé dans cette fête. Songez que la marée est peut-être ensuite arrivée comme il expirait. Je n’en sais pas davantage présentement : je pense que vous trouverez que c’est assez. Je ne doute pas que la confusion n’ait été grande ; c’est une chose fâcheuse à une fête de cinquante mille écus » (24 avril 1671 ; il s’agit de François Vatel).

Il arrive à la marquise de faire l’éloge de la vie rurale (même si elle n’en voit que les aspects agréables), et de punir ses gens qui font la fine bouche en Parisiens : « Vous savez qu’on fait les foins ; je n’avais pas d’ouvriers ; j’envoie dans cette prairie, que les poètes ont célébrée, prendre tous ceux qui travaillaient, pour venir nettoyer ici : vous n’y voyez encore goutte ? Et, en leur place, j’envoie tous mes gens faner. Savez-vous ce que c’est que faner ? Il faut que je vous l’explique : faner est la plus jolie chose du monde, c’est retourner du foin en batifolant dans une prairie ; dès qu’on en sait tant, on sait faner. Tous mes gens y allèrent gaiement ; le seul Picard me vint dire qu’il n’irait pas, qu’il n’était pas entré à mon service pour cela, que ce n’était pas son métier, et qu’il aimait mieux s’en aller à Paris. Ma foi ! la colère me monte à la tête. Je songeai que c’était la centième sottise qu’il m’avait faite ; qu’il n’avait ni cœur, ni affection ; en un mot, la mesure était comble. Je l’ai pris au mot, et quoi qu’on m’ait pu dire pour lui, je suis demeurée ferme comme un rocher, et il est parti. C’est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c’est le garçon du monde qui aime le moins à faner, et qui est le plus indigne qu’on le traite bien » (lettre à Philippe-Emmanuel de Coulanges du 22 juillet 1671 ; les commentaires sont dus au fait qu’elle fait de ce récit un modèle de « narration agréable »).

Une remarque incidente d’une lettre du 5 août 1671 explique peut-être les fréquents voyages de la marquise : « Je trouve que dès qu’on tombe malade à Paris, on tombe mort ; je n’ai jamais vu une telle mortalité ». Passons un an, et retrouvons la marquise en partance pour la Provence, le 16 juillet 1672. On peut retrouver le journal de ses lettres, mais celle-ci nous permet de nous imaginer le trajet qui se fait actuellement en 4 h de train. Il fallait déjà 4 jours pour se rendre de Paris à Auxerre, et l’on était sans nouvelles du monde ! « Enfin, ma fille, nous voilà. Je suis encore bien loin de vous, et je sens pourtant déjà le plaisir d’en être plus près. Je partis mercredi de Paris, avec le chagrin de n’avoir pas reçu de vos lettres le mardi. L’espérance de vous trouver au bout d’une si longue carrière me console. Tout le monde nous assurait agréablement que je voulais faire mourir notre cher abbé, de l’exposer dans un voyage de Provence au milieu de l’été. Il a eu le courage de se moquer de tous ces discours, et Dieu l’en a récompensé par un temps à souhait. Il n’y a point de poussière, il fait frais, et les jours sont d’une longueur infinie. Voilà tout ce qu’on peut souhaiter. Notre Mousse prend courage. Nous voyageons un peu gravement. M. de Coulanges nous eût été bon pour nous réjouir. Nous n’avons point trouvé de lecture qui fût digne de nous que Virgile, non pas travesti, mais dans toute la majesté du latin et de l’italien. Pour avoir de la joie, il faut être avec des gens réjouis ; vous savez que je suis comme on veut, mais je n’invente rien.

Je suis un peu triste de ne plus savoir ce qui se passe en Hollande. Quand je suis partie, on était entre la paix et la guerre. C’était le pas le plus important où la France se soit trouvée depuis très longtemps. Les intérêts particuliers s’y rencontrent avec ceux de l’État.

Adieu donc, ma chère enfant ; j’espère que je trouverai de vos nouvelles à Lyon ».

Voici une remarque au sujet de la religion, mais il nous manque des explications : « Vous seriez bien étonné si j’allais devenir bonne à Aix. Je m’y sens quelquefois portée par un esprit de contradiction, et voyant combien Dieu y est peu aimé, je me trouve chargée d’en faire mon devoir. Sérieusement les provinces sont peu instruites des devoirs du christianisme. Je suis plus coupable que les autres, car j’en sais beaucoup » (11 décembre 1672, à Arnaud d’Andilly).

Belle narration d’une anecdote sur le comportement d’un archevêque, racaille digne des apparatchiks actuels de la macronie : « L’archevêque de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain, comme un tourbillon. S’il croit être grand seigneur, ses gens le croient encore plus que lui. Ils passaient au travers de Nanterre, tra, tra, tra ; ils rencontrent un homme à cheval, gare, gare ; ce pauvre homme se veut ranger, son cheval ne le veut pas ; enfin le carrosse et les six chevaux renversent cul par-dessus tête le pauvre homme et le cheval, et passent par-dessus, et si bien par-dessus que le carrosse en fut versé et renversé : en même temps l’homme et le cheval, au lieu de s’amuser à être roués et estropiés, se relèvent miraculeusement, et remontent l’un sur l’autre, et s’enfuient et courent encore, pendant que les laquais et le cocher, et l’archevêque même, se mettent à crier : « Arrête, arrête le coquin, qu’on lui donne cent coups. » L’archevêque, en racontant ceci, disait : « Si j’avais tenu ce maraud-là, je lui aurais rompu les bras et coupé les oreilles. » (5 février 1674, à sa fille).

De sa terre de Bretagne, Sévigné est une belle salope, farouche macroniste avant l’heure, partisane de l’éborgnement (à l’époque, écartèlement) des gilets jaunes : « Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours cinq mille hommes, car il en est venu encore de Nantes. On a fait une taxe de cent mille écus sur le bourgeois ; et si on ne les trouve dans vingt-quatre heures, elle sera doublée, et exigible par les soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir sur peine de la vie, de sorte qu’on voyait tous ces misérables, vieillards, femmes accouchées, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. On roua avant-hier un violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré ; il a été écartelé après sa mort, et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville, comme ceux de Josseran à Aix. Il dit en mourant que c’étaient les fermiers du papier timbré qui lui avoient donné vingt-cinq écus pour commencer la sédition, et jamais on n’en a pu tirer autre chose. On a pris soixante bourgeois ; on commence demain à pendre. Cette province est un bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne leur point dire d’injures, et de ne point jeter des pierres dans leur jardin » (30 oct. 1675). « Pour nos soldats, on gagnerait beaucoup qu’ils fissent comme vos cordeliers : ils s’amusent à voler, et mirent l’autre jour un petit enfant à la broche ; mais d’autres désordres point de nouvelles » (5 janvier 1676).

Sévigné est une des principales sources de la relation du procès et de l’exécution de la Marquise de Brinvilliers. Dans un paragraphe rédigé par Emmanuel de Coulanges dans une lettre de la Marquise à sa fille et à son gendre, il raconte à demi-mots sa tentative de suicide : « Elle s’était fiché un bâton, devinez où : ce n’est point dans l’œil, ce n’est point dans la bouche, ce n’est point dans l’oreille, ce n’est point dans le nez, ce n’est point à la turque : devinez où c’est ; tant y a qu’elle était morte, si on n’était couru au secours » (29 avril 1676). L’exécution donne lieu à une belle scène de la vie parisienne : « Enfin c’en est fait, la Brinvilliers est en l’air : son pauvre petit corps a été jeté, après l’exécution, dans un fort grand feu, et les cendres au vent ; de sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante, dont nous serons tout étonnés. Elle fut jugée dès hier ; ce matin on lui a lu son arrêt, qui était de faire amende honorable à Notre-Dame, et d’avoir la tête coupée ; son corps brûlé, les cendres au vent. On l’a présentée à la question : elle a dit qu’il n’en était pas besoin, et qu’elle dirait tout ; en effet, jusqu’à cinq heures du soir elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu’on ne le pensait. Elle a empoisonné dix fois de suite son père (elle ne pouvait en venir à bout), ses frères et plusieurs autres ; et toujours l’amour et les confidences mêlés partout. Elle n’a rien dit contre Penautier. Après cette confession, on n’a pas laissé de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire : elle n’en a pas dit davantage. Elle a demandé à parler à Monsieur le procureur général ; elle a été une heure avec lui : on ne sait point encore le sujet de cette conversation. À six heures on l’a menée nue en chemise et la corde au cou, à Notre-Dame, faire l’amende honorable ; et puis on l’a remise dans le même tombereau, où je l’ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d’elle, le bourreau de l’autre côté : en vérité cela m’a fait frémir. Ceux qui ont vu l’exécution disent qu’elle a monté sur l’échafaud avec bien du courage. Pour moi, j’étais sur le pont Notre-Dame, avec la bonne d’Escars ; jamais il ne s’est vu tant de monde, ni Paris si ému ni si attentif ; et demandez-moi ce qu’on a vu, car pour moi je n’ai vu qu’une cornette ; mais enfin ce jour était consacré à cette tragédie. J’en saurai demain davantage et cela vous reviendra » (17 juillet 1676).

Je propose, si on a un public averti, de mettre cette scène d’exécution avec l’incroyable relation de l’exécution de Damiens ( en 1757, bien après la mort de Sévigné) au début du tome II d’Histoire de ma vie de Jacques Casanova, assorti de l’estampe qui montre ce que c’est qu’un écartèlement qui plaisait tant à notre marquise. Voyez cette courte vidéo du Point qui rappelle qu’il s’agissait « d’avertir un roi pédophile ».

Voici une historiette galante que n’aurait pas reniée le cousin Bussy-Rabutin : « Mme du Gué la religieuse s’en va à Chelles ; elle y porte une grosse pension pour avoir toutes sortes de commodités : elle changera souvent de condition, à moins qu’un jeune garçon, qui est leur médecin, et que je vis hier à Livry, ne l’oblige à s’y tenir. Ma chère, c’est un homme de vingt-huit ans, dont le visage est le plus beau et le plus charmant que j’aie jamais vu : il a les yeux comme Mme de Mazarin et les dents parfaites ; le reste du visage comme on imagine Rinaldo ; de grandes boucles noires qui lui font la plus agréable tête que vous ayez jamais vue. Il est Italien, et parle italien, comme vous pouvez penser ; il a été à Rome jusqu’à vingt-deux ans : enfin, après quelques voyages, M. de Nevers et M. de Brissac l’ont amené en France, et M. de Brissac l’a mis pour le reposer dans le beau milieu de l’abbaye de Chelles, dont Mme de Brissac, sa sœur, est abbesse. Il a un jardin de simples dans le couvent ; mais il ne me parait rien moins que Lamporechio. Je crois que plusieurs bonnes sœurs le trouvent à leur gré, et lui disent leurs maux ; mais je jurerais qu’il n’en guérira pas une que selon les règles d’Hippocrate » (6 mai 1676).

Hypocrisie et potins de la cour : « De vous dire combien de fois on me parla de vous, combien on me demanda de vos nouvelles, combien on me fit de questions sans attendre la réponse, combien j’en épargnai, combien on s’en souciait peu, combien je m’en souciais encore moins, vous connaîtriez au naturel l’iniqua corte [cour inique]. Cependant elle ne fut jamais si agréable, et l’on souhaite fort que cela continue. Mme de Nevers est fort jolie, fort modeste, fort naïve : sa beauté fait souvenir de vous. M. de Nevers est toujours le plus plaisant robin ; sa femme l’aime de passion. Mlle de Thianges est plus régulièrement belle que sa sœur. M. du Maine est incomparable ; l’esprit qu’il a est étonnant ; les choses qu’il dit ne se peuvent imaginer. Mme de Maintenon, Mme de Thianges, Guelfes et Gibelins, songez que tout est rassemblé. Madame me fit mille honnêtetés à cause de la bonne princesse de Tarente. Mme de Monaco était à Paris » (29 juillet 1676).

Soirée parisienne : « Mercredi au soir, après vous avoir écrit, je fus priée, avec toutes sortes d’amitiés, d’aller souper chez Gourville avec mesdames de Schomberg, de Frontenac, de Coulanges, M. le Duc, MM. de la Rochefoucauld, Barillon, Briole, Coulanges, Sévigné. Le maître du logis nous reçut dans un lieu nouvellement rebâti, le jardin de plain-pied de l’hôtel de Condé, des jets d’eau, des cabinets, des allées en terrasses, six haut-bois dans un coin, six violons dans un autre, des flûtes douces un peu plus près, un souper enchanté, une basse de viole admirable, une lune qui fut témoin de tout. Si vous ne haïssiez point à vous divertir, vous regretteriez de n’avoir point été avec nous. Il est vrai que le même inconvénient du jour que vous y étiez arriva et arrivera toujours, c’est-à-dire qu’on assemble une très bonne compagnie pour se taire, et à condition de ne pas dire un mot : Barillon, Sévigné et moi nous en rîmes, et nous pensâmes à vous » (16 juillet 1677).

Le 12 octobre 1677, la marquise évoque pour la 1re fois son installation à l’Hôtel Carnavalet : « Nous déménageons, ma mignonne, et parce que mes gens feront mieux que moi, je les laisse tous ici et me dérobe à cet embarras et au sabbat inhumain de Mme Bernard, qui m’éveille dès six heures avec ses menuisiers : ses adieux consolent de la séparation. La Gargan est en Blesois, chez Fieubet, et la d’Escars à Vaux ; de sorte que je suis transportée de quitter la Courtande : j’y reviendrai quand tout en sera dehors.

Ma bonne, nous avons une contestation, d’Hacqueville et moi. Il veut que vous soyez avec moi dans le bel appartement ; moi je voulais que vous fussiez en bas, au-dessous de moi, où il y toutes les mêmes pièces, afin d’être moins cousue et moins près de moi. Voici ses raisons contre les miennes. Il dit que le haut est bien plus clair et plus propre que le bas ; il a raison. Il y a une grande salle commune que je meublerai, puis un passage, puis une grande chambre, – c’est la vôtre. De cette chambre, on passe dans celle de Mme de Lillebonne, – c’est la mienne. Et de cette grande chambre, on va dans une petite, que vous ne connaissez pas, qui est votre panier, votre grippeminaud, que je vous meublerai, et où vous coucherez, si vous voulez. La grande sera meublée aussi de votre lit ; j’aurai assez de tapisserie. Cette petite chambre est jolie. Il dit que ceux qui nous voudront voir toutes deux ne vous feront pas grand mal de passer dans votre grande chambre. Celles que je voudrai vous ôter, pour écumer votre pot, viendront par un degré dégagé assez raisonnable, tout droit dans ma petite chambre. Ce sera aussi le degré du matin, pour mes gens, pour mes ouvriers, pour mes créanciers. Il y a près de ce degré deux chambres pour mes filles ; vous avez aussi de quoi mettre les vôtres, et Montgobert en haut avec Mlles de Grignan, où il y a présentement deux princesses : cela s’appelle la chambre des princesses. M. de Grignan sera au bout de la salle, mon fils en bas, sans que la grande salle soit meublée, le bien Bon [Christophe de Coulanges, cf. ci-dessus] sur une petite aile très jolie. Voilà comme le grand d’Hacqueville a tout rangé. Si vous aimez mieux le bas, vous n’avez qu’à le dire, ma bonne ; on le fera ajuster : un peu de vitres plus grandes et plus nettes ; on cherchera de quoi meubler la salle : enfin, votre décision fera notre arrangement ; car cette maison est tellement grande, que ce n’est pas une affaire de loger encore mon fils. Il y a quatre remises de carrosse ; on en peut faire une cinquième ; l’écurie pour dix-huit chevaux. Je crois que nous serons fort bien. Adressez-y désormais vos lettres : à l’hôtel de Carnavalet, rue des Filles-Bleues, voilà l’affaire. Nous croyons que vous n’aurez pas besoin d’apporter de tapisseries, mais plutôt des serviettes, si vous ne voulez qu’on en achète ici. Le jardin est parfaitement beau et propre ; je croyais que ce fût un manège, tant M. et Mme de Lillebonne sont sales ; mais j’ai été trompée : écrivez-moi sur tout cela »

Le 3 novembre 1677, elle écrit à Bussy-Rabutin : « Je suis logée à l’hôtel de Carnavalet. C’est une belle et grande maison ; je souhaite d’y être longtemps, car le déménagement m’a beaucoup fatiguée. J’y attends la belle comtesse, qui sera fort aise de savoir que vous l’aimez toujours. J’ai reçu ici votre lettre de Bussy. Vous me parlez fort bien, en vérité, de Racine et de Despréaux. Le roi leur dit il y a quatre jours : « Je suis fâché que vous ne soyez venus à cette dernière campagne, vous auriez vu la guerre, et votre voyage n’eût pas été long. » Racine lui répondit : « Sire, nous sommes deux bourgeois qui n’avons que des habits de ville, nous en commandâmes de campagne ; mais les places que vous attaquiez furent plus tôt prises que nos habits ne furent faits. » Cela fut agréablement reçu. Ah ! que je connais un homme de qualité à qui j’aurais bien plus tôt fait écrire mon histoire qu’à ces bourgeois-la, si j’étais son maître ! C’est cela qui serait digne de la postérité ! »

En vadrouille à Livry, la marquise fait son Raoult et promeut le quinquina : « L’Anglais est venu voir le bon abbé sur ce rhume qui nous faisait peur ; il a mis dans son vin et dans son quinquina une certaine sorte de chose douce qui est si admirable que le bon abbé sent son rhume tout cuit, et nous ne craignons plus rien. C’est ce qu’il donna à Hautefeuille, qui le guérit en un moment de la fluxion sur la poitrine dont il mourait, et de la fièvre continue. […] En vérité, ce remède est miraculeux » (29 septembre 1679). Elle y revient le 1er décembre 1690 : « [M. de Grignan] a été mené quatre ou cinq jours fort rudement de la colique et de la fièvre continue, avec deux redoublements par jour. Cette maladie allait beau train, si elle n’avait été arrêtée par les miracles ordinaires du quinquina ; mais n’oubliez pas qu’il a été aussi bon pour la colique que pour la fièvre ; il faut donc se remettre ». Une recherche rapide m’a donné accès à plusieurs documents faisant état de la vogue du quinquina sous Louis XIV.

La Marquise n’hésite pas à franchir la banlieue, elle n’a pas besoin de RER ! « Je vous écris ce soir, ma très-chère, parce que j’ai envie d’aller demain à Pomponne. Mme de Vins m’en priait l’autre jour si bonnement, que je m’en vais la voir, et M. de Pomponne, que l’on gouverne mieux en dînant un jour à Pomponne avec lui, qu’à Paris en un mois » (2 novembre 1679). Il s’agit de Simon Arnauld de Pomponne, ministre des Affaires étrangères de Louis XIV, disgracié le 19 novembre 1679 parce qu’il était trop modéré, puis revenu en grâce en 1691). Pomponne est situé en Seine-et-Marne, près de Disneyland. La phrase est alambiquée, mais il s’agit bien de « gouverner » Pomponne en lui faisant le plaisir de se déplacer vers sa banlieue. Quand j’habitais en banlieue, j’étais touché que mes amis acceptassent de se véhiculer vers mon chez moi !

Une fin de lettre est révélatrice des mœurs parisiennes, et des liens avec la province : « M. de la Rochefoucauld, Mme de la Fayette et Langlade parlèrent hier de M. de Grignan comme de l’homme du monde qu’ils souhaiteraient le plus de servir ; ils n’y perdront pas les moments ni les occasions.

On va voir, comme l’opéra, les habits de Mlle de Louvois ; il n’y a point d’étoffe dorée qui soit moindre que de vingt louis l’aune. La Langlée s’est épuisée pour joindre l’agrément avec la magnificence. M. de Mesmes a fait grand bruit de celle de Grignan ; il en a écrit à M. de la Rochefoucauld » (10 novembre 1679).

La relation de l’exécution de La Voisin est un modèle du genre, très révélateur des mœurs de l’époque. Pour ceux qui traitent les rumeurs sur l’adrénochrome de billevesées, sachez que cette avorteuse récupéra 2500 fœtus, et en utilisa quelques-uns pour des sacrifices d’enfants, notamment un sur la Montespan, maîtresse de Louis XIV.

« Je ne vous parlerai que de Mme Voisin : ce ne fut point mercredi, comme je vous l’avais mandé, qu’elle fut brûlée, ce ne fut qu’hier. Elle savait son arrêt dès lundi, chose fort extraordinaire. Le soir elle dit à ses gardes : « Quoi ? nous ne ferons point médianoche ! » Elle mangea avec eux à minuit, par fantaisie, car il n’était point jour maigre ; elle but beaucoup de vin, elle chanta vingt chansons à boire. Le mardi elle eut la question ordinaire, extraordinaire ; elle avait dîné et dormi huit heures ; elle fut confrontée à Mmes de Dreux, le Féron et plusieurs autres, sur le matelas : on ne dit pas encore ce qu’elle a dit ; on croit toujours qu’on verra des choses étranges. Elle soupa le soir, et recommença, toute brisée qu’elle était, à faire la débauche avec scandale : on lui en fit honte, et on lui dit qu’elle ferait bien mieux de penser à Dieu, et de chanter un Ave maris stella, ou un Salve, que toutes ses chansons : elle chanta l’un et l’autre en ridicule, elle mangea le soir et dormit. Le mercredi se passa de même en confrontations, et débauches, et chansons : elle ne voulut point voir de confesseur. Enfin le jeudi, qui était hier, on ne voulut lui donner qu’un bouillon : elle en gronda, craignant de n’avoir pas la force de parler à ces Messieurs. Elle vint en carrosse de Vincennes à Paris ; elle étouffa un peu, et fut embarrassée ; on la voulut faire confesser, point de nouvelles. À cinq heures on la lia ; et avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau, habillée de blanc : c’est une sorte d’habit pour être brûlée ; elle était fort rouge, et l’on voyait qu’elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. Nous la vîmes passer à l’hôtel de Sully, Mme de Chaulnes et Mme de Sully, la Comtesse, et bien d’autres. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l’amende honorable, et à la Grève elle se défendit, autant qu’elle put, de sortir du tombereau : on l’en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer ; on la couvrit de paille ; elle jura beaucoup ; elle repoussa la paille cinq ou six fois ; mais enfin le feu s’augmenta, et on l’a perdue de vue, et ses cendres sont en l’air présentement. Voilà la mort de Mme Voisin, célèbre par ses crimes et par son impiété. On croit qu’il y aura de grandes suites qui nous surprendront.

Un juge, à qui mon fils disait l’autre jour que c’était une étrange chose que de la faire brûler à petit feu, lui dit : « Ah Monsieur il y a certains petits adoucissements à cause de la faiblesse du sexe. — Eh quoi ! Monsieur, on les étrangle ? — Non, mais on leur jette des bûches sur la tête ; les garçons du bourreau leur arrachent la tête avec des crocs de fer. » Vous voyez bien, ma fille, que cela n’est pas si terrible que l’on pense : comment vous portez-vous de ce petit conte ? Il m’a fait grincer les dents. Une de ces misérables, qui fut pendue l’autre jour, avait demandé la vie à M. de Louvois, et qu’en ce cas elle dirait des choses étranges ; elle fut refusée. « Eh bien ! dit-elle, soyez persuadé que nulle douleur ne me fera dire une seule parole. » On lui donna la question ordinaire, extraordinaire, et si extraordinairement extraordinaire, qu’elle pensa y mourir, comme une autre qui expira, le médecin lui tenant le pouls, cela soit dit en passant. Cette femme donc souffrit tout l’excès de ce martyre sans parler. On la mène à la Grève ; avant que d’être jetée, elle dit qu’elle voulait parler ; elle se présente héroïquement : « Messieurs, dit-elle, assurez M. de Louvois que je suis sa servante, et que je lui ai tenu ma parole ; allons, qu’on achève. » Elle fut expédiée à l’instant. Que dites-vous de cette sorte de courage ? Je sais encore mille petits contes agréables comme celui-là ; mais le moyen de tout dire ? » (23 février 1680).

Voici un portrait de la Dauphine : « Vous me parlez de Madame la Dauphine, ma bonne, le chevalier vous doit instruire bien mieux que moi. Il me paraît qu’elle ne s’est point condamnée à être cousue avec la Reine : elles ont été à Versailles ensemble ; mais les autres jours elles se promènent séparément. Le Roi va souvent l’après-dînée chez la Dauphine, et il n’y trouve point de presse. Elle tient son cercle depuis huit heures du soir jusqu’à neuf et demie : tout le reste est particulier, elle est dans ses cabinets avec ses dames ; la princesse de Conti y est presque toujours ; elle a grand besoin de cet exemple pour se former : elle est enfant au-delà de ce qu’on peut imaginer, et Madame la Dauphine est une merveille d’esprit, de raison et de bonne éducation. Elle parle fort souvent de sa mère avec beaucoup de tendresse, et dit qu’elle lui doit tout son bonheur, par le soin qu’elle a eu de la bien élever ; elle apprend à chanter, à danser, elle lit, elle travaille : enfin c’est une personne. Il est vrai que j’ai eu la curiosité de la voir ; j’y fus donc avec Mme de Chaulnes et Mme de Karman : elle était à sa toilette, elle parlait italien avec M. de Nevers. On nous présenta ; elle nous fit un air honnête, et l’on voit bien que si on trouvait une occasion de dire un mot à propos, elle entrerait bien aisément en conversation : elle aime l’italien, les vers, les livres nouveaux, la musique, la danse ; vous voyez bien qu’on ne serait pas longtemps muette avec tant de choses, dont il est aisé de parler ; mais il faudrait du temps. Elle s’en allait à la messe, et même Mme de Richelieu et Mme de Maintenon n’étaient pas dans sa chambre. Enfin c’est un pays qui n’est point pour moi ; je ne suis point d’un âge à vouloir m’y établir, ni à souhaiter d’y être soufferte ; si j’étais jeune, j’aimerais à plaire à cette princesse ; mais, bon Dieu ! de quel droit voudrais-je y retourner jamais ? » (12 avril 1680).

Toujours des ragots : « La faveur de Mme de Maintenon croît toujours, et celle de Mme de Montespan diminuée à vue d’œil, cette Fontanges est au plus haut degré » (9 juin 1680).

Le 31 juillet 1680, portrait d’un fat parisien : « Il arriva l’autre jour ici le fils d’un gentilhomme d’Anjou que je connaissais fort autrefois. Je vis d’abord un beau garçon, jeune blond, un justaucorps boutonné en bas, un bel air dont je suis affamée ; je fus ravie de cette figure ; mais hélas ! dès qu’il ouvrit la bouche, il se mit à rire de tout ce qu’il disait, et moi quasi à pleurer. Il a une teinture de Paris et de l’Opéra, il chante, il est familier […] ».

Témoignage intéressant sur la crédulité : « Nous avons ici une comète qui est bien étendue aussi ; c’est la plus belle queue qu’il est possible de voir. Tous les grands personnages sont alarmés, et croient fermement que le ciel, bien occupé de leur perte, en donne des avertissements par cette comète. On dit que le cardinal Mazarin étant désespéré des médecins, ses courtisans crurent qu’il fallait honorer son agonie d’un prodige, et lui dirent qu’il paraissait une grande comète qui leur faisait peur. Il eut la force de se moquer d’eux, et il leur dit plaisamment que la comète lui faisait trop d’honneur. En vérité, on devrait en dire autant que lui ; et l’orgueil humain se fait trop d’honneur de croire qu’il y ait de grandes affaires dans les astres quand on doit mourir » (à Bussy-Rabutin, 2 janvier 1681).

Relation d’un mariage spécial d’un garçon de 16 ans avec une fille de 15 : « Mais pour vous soutenir un peu, je m’en vais passer à une autre extrémité c’est-à-dire de la mort à un mariage, et de l’excès de la cérémonie à l’excès de la familiarité, l’un et l’autre étant aussi originaux qu’il est possible. C’est du fils du duc de Gramont, âgé de quinze ans, et de la fille de M. de Noailles dont je veux parler. On les marie ce soir à Versailles. Voici comment : personne n’est prié, personne n’est averti, chacun soupera ou fera collation chez soi. À minuit on assemblera les deux mariés pour les mener à la paroisse, sans que les pères et mères s’y trouvent, qu’en cas qu’ils soient alors à Versailles. On les mariera ; on ne trouvera point un grand étalage de toilette ; on ne les couchera point : on laissera le soin à la gouvernante et au gouverneur de les mettre dans un même lit. Le lendemain on supposera que tout a bien été. On n’ira point les tourmenter ; point de bons mots, point de méchantes plaisanteries. Ils se lèveront : le garçon ira à la messe et au dîner du Roi ; la petite personne s’habillera comme à l’ordinaire ; elle ira faire des visites avec sa bonne maman ; elle ne sera point sur son lit, comme une mariée de village, exposée à toutes les ennuyeuses visite ; et toute cette noce (chose qui ordinairement est bien marquée) sera confondue le plus joliment et le plus naturellement du monde avec toutes les autres actions de la vie, et s’est glissée si insensiblement dans le train ordinaire, que personne ne s’est avisé qu’il fût arrivé quelque fête dans ces deux familles » (à Bussy-Rabutin, 10 mars 1687).

Voici un ragot sans doute typique : « Voici un fait : Mme de Brinon, l’âme de Saint-Cyr, l’amie intime de Mme de Maintenon, n’est plus à SaintCyr ; elle en sortit il y a quatre jours ; Mme d’Hanovre, qui l’aime, la ramena à l’hôtel de Guise, où elle est encore. Elle ne paraît point mal avec Mme de Maintenon ; car elle envoie tous les jours savoir de ses nouvelles ; cela augmente la curiosité de savoir quel est donc le sujet de sa disgrâce. Tout le monde en parle tout bas, sans que personne en sache davantage ; si cela vient à s’éclaircir, je vous le manderai » (10 décembre 1688).

Sur la mode : « Venons aux commissions, ma chère bonne : ne vous jouez plus à me prier de rien que vous ne vouliez qui soit fait promptement ; vous seriez toujours la dupe de vos incertitudes. Vous me priez de vous envoyer un habit et une cornette ; je vous envoie un habit et une cornette. Vous me dites que, si je l’approuve, je ne saurais trop tôt l’envoyer ; je vais les choisir le lendemain des fêtes au matin ; je fais faire l’habit, la cornette ; Mme de Bagnols, Mme de Coulanges choisissent et approuvent tout ; Mme de Bagnols fait de ses propres mains la garniture ; elle l’ajuste sur sa tête, cela s’appelle présentement un chou ; c’est donc un chou rouge ; quand c’est du ruban vert, c’est un chou vert ; enfin c’est la mode ; il n’y a pas un mot à répondre, et je donne cette mode à juste prix à Pauline pour ses étrennes, bien lâchée de ne pas donner toute la petite caisse, qui partira mercredi. Si vous voulez faire jouer la cornette, je vous manderai au juste ce qu’elle coûte : on sera fort aise de l’avoir à Aix. L’habit vous plaira, surtout au grand jour et aux flambeaux, joint aux couleurs que j’ai dites à Martillac ; elles sont sur un fond blanc » (3 janvier 1689).

Nouvelle prescription médicale : « À Paris, on aurait saigné d’abord ; mais ici elle fut frottée à loisir avec du baume tranquille, bien bouchonnée, du papier brouillard par-dessus ; elle se coucha bien chaudement, avec même un peu de fièvre : en vérité, ma fille, il y a du miracle à ce que nous avons vu de nos yeux. Ce précieux baume la guérit pendant la nuit si parfaitement, et de l’enflure, et du mal de gorge, et des amygdales, que le lendemain elle alla jouer à la fossette et ce n’est que par façon qu’elle a pris un jour de repos. En vérité, ce remède est divin ; conservez bien ce que vous en avez, il ne faut jamais être sans ce secours. » (24 avril 1689).

De Bretagne, la Marquise n’est guère encline à l’indulgence avec les gueux : « M. de Chaulnes me parle souvent de vous ; il est occupé des milices : c’est une chose étrange que de voir mettre le chapeau à des gens qui n’ont jamais eu que des bonnets bleus sur la tête ; ils ne peuvent comprendre l’exercice, ni ce qu’on leur défend. Quand ils avaient leurs mousquets sur l’épaule, et que M. de Chaulnes paraissait, ils voulaient le saluer, l’arme tombait d’un côté et le chapeau de l’autre : on leur a dit qu’il ne faut point saluer ; et quand ils sont désarmés, ils voient passer M. de Chaulnes, ils enfoncent leurs chapeaux avec les deux mains, et se gardent bien de le saluer. On leur a dit qu’il ne faut pas branler ni aller et venir quand ils sont dans leurs rangs ; ils se laissaient rouer l’autre jour par le carrosse de Mme de Chaulnes, sans vouloir se retirer d’un seul pas, quoi qu’on pût leur dire. Enfin, ma fille, nos bas Bretons sont étranges : je ne sais comme faisait Bertrand du Guesclin pour les avoir rendus en son temps les meilleurs soldats de France » (15 mai 1689).

« Il n’est bon bec que de Paris » pourrait persifler Sévigné depuis sa résidence bretonne des Rochers : « Je n’eus pas une grande peine à refuser les offres de mes amies ; j’avais à leur répondre, Paris est en Provence, comme vous, Paris est en Bretagne : mais il est extraordinaire que vous le sentiez comme moi. Paris est donc tellement en Provence pour moi, que je ne voudrais pas être cette année autre part qu’ici. Ce mot, d’être l’hiver aux Rochers, effraye : hélas ! ma fille, c’est la plus douce chose du monde ; je ris quelquefois, et je dis : « C’est donc là ce qu’on appelle passer l’hiver dans des bois ? » Madame de Coulanges me disait l’autre jour : « Quittez vos humides Rochers » ; je lui répondis : « Humide vous-même : c’est Brevannes qui est humide, mais nous sommes sur une hauteur ; c’est comme si vous disiez, votre humide Montmartre ».

Ces bois sont présentement tout pénétrés du soleil, quand il en fait ; un terrain sec, et une place Madame, où le midi est à plomb ; et un bout d’une grande allée, où le couchant fait des merveilles ; et quand il pleut, une bonne chambre avec un grand feu, souvent deux tables de jeu, comme présentement ; il y a bien du monde qui ne m’incommode point, je fais mes volontés ; et quand il n’y a personne, nous sommes encore mieux, car nous lisons avec un plaisir que nous préférons à tout » (30 novembre 1689).

La question de l’humidité imprègne les vieux jours de la marquise. Voici un extrait d’une lettre à Coulanges du 1er décembre 1690. Il ne s’agit plus du bien Bon qui est mort en 1687, mais de son fils, le cousin Philippe-Emmanuel de Coulanges : « Je n’ose presque vous parler de votre déménagement de la rue du Parc-Royal pour aller demeurer au Temple ; j’en suis affligée pour vous et pour moi ; je hais le Temple autant que j’aime la déesse [Mme de Coulanges] qui veut présentement y être honorée ; je hais ce quartier qui ne mène qu’à Montfaucon ; j’en hais même jusques à la belle vue dont madame de Coulanges me parle ; je hais cette fausse campagne, qui fait qu’on n’est plus sensible aux beautés de la véritable, et qu’elle sera plus à couvert des rigueurs du froid à Brévannes, qu’à la ruelle de son lit dans ce chien de Temple ; enfin tout cela me déplaît à mourir, et ce qui est beau, c’est que je lui mande toutes ces improbations avec une grossièreté que je sens, et dont je ne puis m’empêcher. Que ferez-vous, mon pauvre cousin, loin des hôtels de Chaulnes, de Lamoignon, du Lude, de Villeroi, de Grignan ? comment peut-on quitter un tel quartier ? Pour moi, je renonce quasi à la déesse ; car le moyen d’accommoder ce coin du monde tout écarté avec mon faubourg Saint-Germain ? Au lieu de trouver, comme je faisais, cette jolie madame de Coulanges sous ma main, prendre du café le matin avec elle, y courir après la messe, y revenir le soir comme chez soi ; enfin, mon pauvre cousin, ne m’en parlez point : je suis trop heureuse d’avoir quelques mois pour m’accoutumer à ce bizarre dérangement ; mais n’y avait-il point d’autre maison ? et votre cabinet, où est-il ? y retrouverons-nous tous nos tableaux ? »

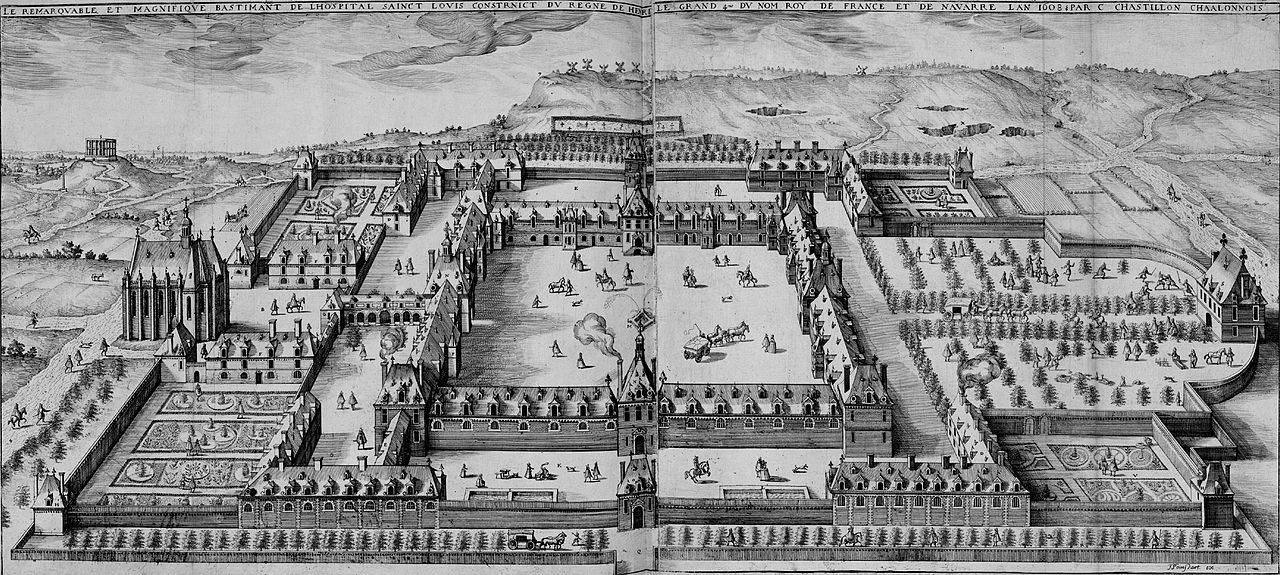

Sévigné fait référence au Gibet de Montfaucon, dont l’emplacement historique est à 150 m de la place du Colonel Fabien. Sévigné a connu sa fin, car « Le gibet est détruit en 1760 et reconstruit cinq cents mètres plus au nord-ouest, sur le territoire de La Villette à la frontière de Belleville, en face de ce qui est aujourd’hui le marché Secrétan ». On le voit à gauche sur cette gravure de 1608 de Claude Chastillon. À son époque, Montfaucon était rendu désagréable par son souvenir, mais aussi par la « voirie de Montfaucon », principale décharge d’ordures à ciel ouvert de Paris. On comprend la réticence de la marquise à s’approcher de ce cloaque ! Ce qui ne manque pas de sel, c’est que les exécutions publiques lui semblent un spectacle distrayant, mais son odorat s’offusque de l’exposition des cadavres sous ses fenêtres à elle. La bobo !

La mort de Mme de La Fayette donne lieu à une oraison funèbre d’un genre particulier, adressée le 3 juin 1693 à la Comtesse de Guitaut : « jamais nous n’avions eu le moindre nuage dans notre amitié. La longue habitude ne m’avait point accoutumée à son mérite : ce goût était toujours vif et nouveau ; je lui rendais beaucoup de soins, par le mouvement de mon cœur, sans que la bienséance où l’amitié nous engage y eût aucune part ; j’étais assurée aussi que je faisais sa plus tendre consolation, et depuis quarante ans c’était la même chose : cette date est violente, mais elle fonde bien aussi la vérité de notre liaison. Ses infirmités depuis deux ans étaient devenues extrêmes ; je la défendais toujours, car on disait qu’elle était folle de ne vouloir point sortir ; elle avait une tristesse mortelle : quelle folie encore ! N’est-elle pas la plus heureuse femme du monde ? Elle en convenait aussi ; mais je disais à ces personnes si précipitées dans leurs jugements : « Mme de la Fayette n’est pas folle », et je m’en tenais là. Hélas ! madame, la pauvre femme n’est présentement que trop justifiée : il a fallu qu’elle soit morte pour faire voir qu’elle avait raison et de ne point sortir, et d’être triste. Elle avait un rein tout consommé, et une pierre dedans, et l’autre pullulant : on ne sort guère en cet état. Elle avait deux polypes dans le cœur, et la pointe du cœur flétrie ; n’était-ce pas assez pour avoir ces désolations dont elle se plaignait ? Elle avait les boyaux durs et pleins de vents, comme un ballon, et une colique dont elle se plaignait toujours. Voilà l’état de cette pauvre femme, qui disait : « On trouvera un jour… » tout ce qu’on a trouvé. Ainsi, madame, elle a eu raison après sa mort, et jamais elle n’a été sans cette divine raison, qui était sa qualité principale. Sa mort a été causée par le plus gros de ces corps étrangers qu’elle avait dans le cœur, et qui a interrompu la circulation et frappé en même temps tous les nerfs, de sorte qu’elle n’a eu aucune connaissance pendant les quatre jours qu’elle a été malade. Mlle Perrier, qui est une personne admirable, ne l’a quittée ni jour ni nuit, avec une charité dont je l’aimerai toute ma vie […] ».

Cela ne fait pas perdre l’appétit à la marquise, qui profite bien de ses derniers moments à Grignan, comme elle l’écrit à son cousin Coulanges le 9 septembre 1694 : « Mais puisque nous y sommes, parlons un peu de la cruelle et continuelle chère que l’on y fait, surtout en ce temps-ci ; ce ne sont pourtant que les mêmes choses qu’on mange partout : des perdreaux, cela est commun ; mais il n’est pas commun qu’ils soient tous comme lorsqu’à Paris chacun les approche de son nez en faisant une certaine mine, et criant : « Ah, quel fumet ! sentez un peu » nous supprimons tous ces étonnements ; ces perdreaux sont tous nourris de thym, de marjolaine, et de tout ce qui fait le parfum de nos sachets ; il n’y a point à choisir ; j’en dis autant de nos cailles grasses, dont il faut que la cuisse se sépare du corps à la première semonce (elle n’y manque jamais), et des tourterelles, toutes parfaites aussi. Pour les melons, les figues et les muscats, c’est une chose étrange : si nous voulions, par quelque bizarre fantaisie, trouver un mauvais melon, nous serions obligés de le faire venir de Paris, il ne s’en trouve point ici ; les figues blanches et sucrées, les muscats comme des grains d’ambre que l’on peut croquer, et qui vous feraient fort bien tourner la tête, si vous en mangiez sans mesure, parce que c’est comme si l’on buvait à petits traits du plus exquis vin de Saint-Laurent ; mon cher cousin, quelle vie ! vous la connaissez sous de moindres degrés de soleil : elle ne fait point du tout souvenir de celle de la Trappe. Voyez dans quelle sorte de détails je me suis jetée : c’est le hasard qui conduit nos plumes ; je vous rends ceux que vous m’avez mandés, et que j’aime tant ; cette liberté est assez commode, on ne va pas chercher bien loin le sujet de ses lettres.

Je loue fort le courage de Mme de Louvois d’avoir quitté Paris, contre l’avis de tous ceux qui lui voulaient faire peur du mauvais air : eh ! où est-il ce mauvais air ? qui leur a dit qu’il n’est point à Paris ? Nous le trouvons quand il plaît à Dieu, et jamais plus tôt. »

Une amitié brisée pour cause d’avarice (à Mme de Coulanges le 3 février 1695) : « Ah ! ne me parlez point de Mme de Meckelbourg : je la renonce. Comment peut-on, par rapport à Dieu et même à l’humanité, garder tant d’or, tant d’argent, tant de meubles, tant de pierreries, au milieu de l’extrême misère des pauvres dont on était accablé dans ces derniers temps ? mais comment peut-on vouloir paraître aux yeux du monde, ce monde dont on veut l’estime et l’approbation au delà du tombeau, comment veut-on lui paraître la plus avare personne du monde ? Avare pour les pauvres, avare pour ses domestiques, à qui elle ne laisse rien ; avare pour elle-même, puisqu’elle se laissait quasi mourir de faim ; et en mourant, lorsqu’elle ne peut plus cacher cette horrible passion, paraître aux yeux du public l’avarice même ? Ma chère Madame, je parlerais un an sur ce sujet ; j’en veux à cette frénésie de l’esprit humain, et c’est m’offenser personnellement que d’en user comme vient de faire Mme de Meckelbourg ; nous nous étions fort aimées autrefois, nous nous appelions sœurs : je la renonce, qu’on ne m’en parle plus. » (Je n’ai pas trouvé qui était cette Mme de Meckelbourg).

Mme de Sévigné meurt le 17 avril 1696 au château de Grignan, non loin de sa fille. Dans la dernière lettre publiée dans cette anthologie datée du 29 mars, elle était plaisante comme d’habitude. J’ignore quelle fut sa toute dernière lettre.

– Lire « Mme de Sévigné et la rhétorique du naturel » de Bruno Méniel.

Lors de l’épidémie nationale-covidiste, une fausse lettre de Mme de Sévigné a fait frémir la presse de macron.

– article en cours de rédaction.

Voir en ligne : Secrets d’histoire - La marquise de Sévigné, l’esprit du Grand Siècle

© altersexualite.com 2023

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Youtube et au fil Telegram Lionel Labosse.

altersexualite.com

altersexualite.com