Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Les Particules élémentaires, de Michel Houellebecq

Porno posthumain, pour étudiants et adultes

Les Particules élémentaires, de Michel Houellebecq

Les Particules élémentaires, de Michel Houellebecq

Flammarion, 1998, 394 p.

samedi 28 septembre 2019, par

Les Particules élémentaires est le 5e roman de Michel Houellebecq que je lis, après Extension du domaine de la lutte, Plateforme, La Carte et le Territoire et Soumission. C’est le fait qu’il figure sur la liste du Bulletin officiel de la culture générale en BTS pour le thème « Seuls avec tous » qui m’a donné envie de le lire, pour le proposer à mes étudiants. Comme j’évoquais cet écrivain à des BTS 1re année, l’une d’entre eux a dit que c’était un « connard » ; j’ai répondu que forcément, étant l’auteur français le plus lu dans le monde actuellement, il ne pouvait être qu’un connard ; raison de plus pour le leur proposer ! D’autre part, ayant interrogé au bac cette année une classe qui avait étudié son 1er roman Extension du domaine de la lutte, j’ai constaté que les élèves avaient apprécié son parler « cash », encore une raison de le faire lire dans notre époque de censure et d’interdite aiguë. Pour tout dire je n’ai pas très bien compris pourquoi ce livre se retrouve sur la liste du BO pour ce thème « Seuls avec tous », car il y a peu d’extraits utilisables en cours et il me semble difficile à citer pour une écriture personnelle. D’autre part, les nombreuses pages pornographiques en font un livre qui choquera certains étudiants. Mieux vaut les prévenir, mais c’est au programme : sortons couverts ! Les livres de Houellebecq sont pour cette raison difficiles à adapter au cinéma ; il a d’ailleurs lui-même adapté La Possibilité d’une île. Dans ce livre comme dans les autres, Houellebecq intègre beaucoup d’éléments documentaires, avec un vocabulaire technique complexe (ici un vocabulaire scientifique et philosophique), ce qui en fait une lecture difficile, à réserver aux bons lecteurs. Il a d’ailleurs été chahuté pour avoir intégré dans La Carte et le Territoire des citations d’articles de Wikipédia sans le dire. C’est bien sûr un romancier que je reconnais comme inspirant pour le style de mon propre roman M&mnoux. Quand au fond, je plussoie bien souvent, et il est réjouissant qu’un intellectuel qui prend le contrepied du prêt-à-penser contemporain soit considéré comme l’écrivain français numéro 1. J’ai utilisé l’édition Flammarion brochée.

Dès le prologue, le narrateur adopte un point de vue omniscient, voire pédant, et se situe dans un futur rétrospectif. L’épilogue nous apprendra que ce futur est à borner en 2079 (cf. p. 393). Il s’agit de considérer comme acquises les découvertes scientifiques du protagoniste, Michel Djerzinski. Dans la lignée d’Aldous Huxley et du Meilleur des mondes, il a permis la dissociation de la sexualité et de la reproduction, en permettant le clonage humain. Le récit permet de montrer ce qui, dans l’existence du scientifique, l’a mené à ces découvertes. Il se trouve que lui comme son demi-frère Bruno (par leur mère Janine, de Serge Clément, chirurgien, et de Marc Djerzinski, cinéaste) ont vu leur vie bouleversée par l’abandon et la vie dissolue de leurs parents, et que leur sexualité a souffert soit d’une recherche compulsive de l’acte sexuel, soit d’une asexualité maladive. Dit façon Houellebecq, cela donne : « En outre, cette fameuse « crise de la quarantaine » est souvent associée à des phénomènes sexuels, à la recherche subite et frénétique du corps des très jeunes filles. Dans le cas de Djerzinski, ces considérations étaient hors de propos : sa bite lui servait à pisser, et c’est tout. » (p. 28). Un personnage secondaire, Desplechin, le directeur du CNRS, est homosexuel et n’a plus d’érection : « Lui-même était homosexuel, selon la rumeur ; en réalité, depuis quelques années, il était surtout alcoolique mondain » (p. 27).

Les deux frères se retrouvent au même lycée, mais Bruno a été auparavant victime d’humiliations sexuelles à l’internat du collège de Meaux : « Près des toilettes, ils arrachent son pantalon de pyjama. Son sexe est petit, encore enfantin, dépourvu de poils. Ils sont deux à le tenir par les cheveux, ils le forcent à ouvrir la bouche. Pelé lui passe un balai de chiottes sur le visage. Il sent le goût de la merde. Il hurle. Brasseur rejoint les autres ; il a quatorze ans, c’est le plus âgé des sixièmes. Il sort sa bite, qui paraît à Benoît épaisse, énorme. Il se place à la verticale et lui pisse sur le visage. La veille il a forcé Benoît à le sucer, puis à lui lécher le cul ; mais ce soir il n’en a pas envie. « Clément, ton zob est nu, dit-il, railleur ; il faut aider les poils à pousser… » Sur un signe, les autres passent de la mousse à raser sur son sexe. Brasseur déplie un rasoir, approche la lame. Benoît chie de peur » (p. 57). Avec son style caractéristique, Houellebecq passe insensiblement d’une phrase à la suivante, du récit au documentaire scientifique : « Vers la fin du mois de décembre, Jean-Michel Kempf, un garçon maigre et craintif qui était arrivé en début d’année, se jeta par la fenêtre pour échapper à ses tortionnaires. La chute aurait pu être mortelle, il eut de la chance de s’en tirer avec des fractures multiples. La cheville était très endommagée, on eut du mal à récupérer les éclats d’os ; il s’avéra qu’il resterait estropié. Cohen organisa un interrogatoire général qui renforça ses présomptions ; malgré ses dénégations, il infligea à Pelé un renvoi de trois jours. Les sociétés animales fonctionnent pratiquement toutes sur un système de dominance lié à la force relative de leurs membres. Ce système se caractérise par une hiérarchie stricte : le mâle le plus fort du groupe est appelé l’animal alpha ; celui-ci est suivi du second en force, l’animal bêta, et ainsi de suite jusqu’à l’animal le moins élevé dans la hiérarchie, appelé animal oméga. Les positions hiérarchiques sont généralement déterminées par des rituels de combat ; les animaux de rang bas tentent d’améliorer leur statut en provoquant les animaux de rang plus élevé, sachant qu’en cas de victoire ils amélioreront leur position. Un rang élevé s’accompagne de certains privilèges : se nourrir en premier, copuler avec les femelles du groupe. Cependant, l’animal le plus faible est en général en mesure d’éviter le combat par l’adoption d’une posture de soumission (accroupissement, présentation de l’anus). Benoît se trouvait dans une situation moins favorable. La brutalité et la domination, générales dans les sociétés animales, s’accompagnent déjà chez le chimpanzé (Pan troglodytes) d’actes de cruauté gratuite accomplis à l’encontre de l’ animal le plus faible. Cette tendance atteint son comble chez les sociétés humaines primitives, et dans les sociétés développées chez l’enfant et l’adolescent jeune. Plus tard apparaît la pitié, ou identification aux souffrances d’autrui ; cette pitié est rapidement systématisée sous forme de loi morale. À l’internat du lycée de Meaux Jean Cohen représentait la loi morale, et il n’avait aucune intention d’en dévier » (p. 59). Cet extrait est un des rares qui soient adaptés pour le travail en BTS. Une recherche sur Wikipédia et ailleurs m’a laissé à peu près bredouille sur cette notion d’animal ou plutôt de mâle ou femelle alpha, qu’on entend fréquemment, encore plus pour l’animal bêta. Ne serait-ce pas Houellebecq lui-même qui aurait inventé cela ?

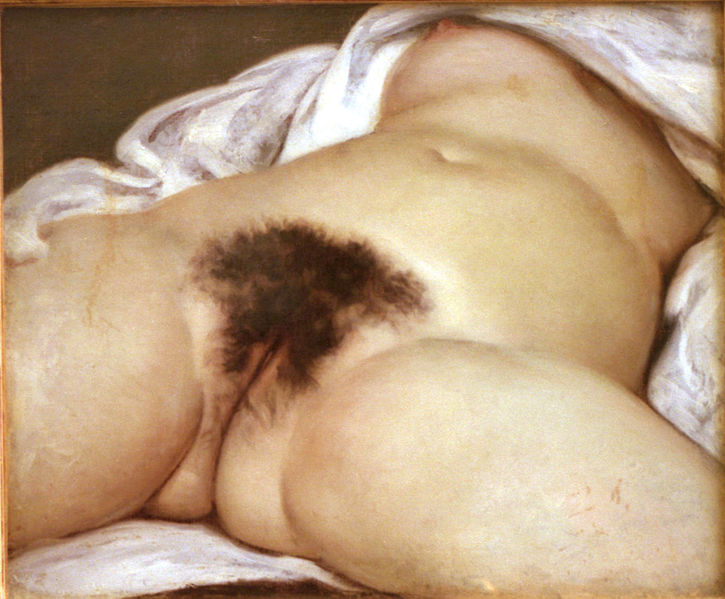

La première tentative de Bruno auprès d’une fille est un fiasco dont il reste traumatisé. Le passage est fort dans le style Houellebecquien, et renouvelle le topos romanesque de la rencontre amoureuse : « Vers la fin du film, après y avoir pensé pendant plus d’une heure, il posa très doucement la main gauche sur la cuisse de sa voisine. Pendant quelques secondes merveilleuses (cinq ? sept ? sûrement pas plus de dix), il ne se passa rien. Elle ne bougeait pas. Une immense chaleur envahissait Bruno, il était au bord de l’évanouissement. Puis, sans dire un mot, sans violence, elle écarta sa main. Bien plus tard, très souvent même, en se faisant sucer par telle ou telle petite pute, Bruno devait repenser à ces quelques secondes de bonheur effroyable ; il devait repenser, aussi, à ce moment où Caroline Yessayan avait doucement écarté sa main » (p. 67). Il a des inhibitions devant les hippies hébergés par sa mère : « Parfois, sa mère recevait un des garçons dans son lit. Elle avait déjà quarante-cinq ans ; sa vulve était amaigrie, un peu pendante, mais ses traits restaient magnifiques. Bruno se branlait trois fois par jour. Les vulves des jeunes femmes étaient accessibles, elles se trouvaient parfois à moins d’un mètre ; mais Bruno comprenait parfaitement qu’elles lui restent fermées : les autres garçons étaient plus grands, plus bronzés et plus forts. Bien des années plus tard, Bruno devait s’en rendre compte : l’univers petit-bourgeois, l’univers des employés et des cadres moyens était plus tolérant, plus accueillant et plus ouvert que l’univers des jeunes marginaux, à l’époque représentés par les hippies » (p. 78). Le mot « vulve » est un des favoris de Houellebecq, ce qui m’amène à suggérer, pour une éventuelle étude en classe de ces extraits, la célèbre Vulve de Gustave Courbet.

Un autre extrait réaliste nous présente la sexualité de l’adolescent : « Il prenait l’autorail de Crécy-la-Chapelle. Chaque fois que c’était possible (et c’était presque toujours possible), il s’installait en face d’une jeune fille seule. La plupart avaient les jambes croisées, un chemisier transparent, ou autre chose. Il ne s’installait pas vraiment en face, plutôt en diagonale, mais souvent sur la même banquette, à moins de deux mètres. Il bandait déjà en apercevant les longs cheveux, blonds ou bruns ; en choisissant une place, en circulant entre les rangées, la douleur s’avivait dans son slip. Au moment de s’asseoir, il avait déjà sorti un mouchoir de sa poche. Il suffisait d’ouvrir un classeur, de le déposer sur ses cuisses ; en quelques coups c’était fait. Parfois, quand la fille décroisait les jambes au moment où il sortait sa bite, il n’avait même pas besoin de se toucher ; il se libérait d’un jet en apercevant la petite culotte. Le mouchoir était une sécurité, en général il éjaculait plutôt sur les pages du classeur : sur les équations du second degré, sur les schémas d’insectes, sur la production de charbon de l’URSS. La fille poursuivait la lecture de son magazine » (p. 81). Bruno surprend sa mère au lit avec un jeune homme : « J’ai hésité quelques secondes, puis j’ai tiré le drap. Ma mère a bougé, j’ai cru un instant que ses yeux allaient s’ouvrir ; ses cuisses se sont légèrement écartées. Je me suis agenouillé devant sa vulve. J’ai approché ma main à quelques centimètres, mais je n’ai pas osé la toucher. Je suis ressorti pour me branler » (p. 91). Le lendemain, Janine, dite Jane, explique à Bruno comment elle entend l’initiation sexuelle des garçons, et voici une scène de pédophilie : « Pendant ton séjour avec nous, on a tous eu l’impression que tu avais des difficultés sur le plan sexuel. » La manière occidentale de vivre la sexualité, ajouta-t-elle, était complètement déviée et pervertie. Dans beaucoup de sociétés primitives l’initiation se faisait naturellement, au début de l’adolescence, sous le contrôle des adultes de la tribu. « Je suis ta mère » précisa-t-elle encore. Elle s’abstint d’ajouter qu’elle avait elle-même initié David, le fils de di Meola, en 1963. David avait alors treize ans. La première après-midi, elle s’était dévêtue devant lui avant de l’encourager dans sa masturbation. La seconde après-midi, elle l’avait elle-même masturbé et sucé. Enfin, le troisième jour, il avait pu la pénétrer. C’était pour Jane un très agréable souvenir ; la bite du jeune garçon était rigide et semblait indéfiniment disponible dans sa rigidité, même après plusieurs éjaculations ; c’est sans doute à partir de ce moment qu’elle s’était définitivement tournée vers les hommes jeunes. « Cependant, ajouta-t-elle, l’initiation se fait toujours en dehors du système familial direct. C’est indispensable pour permettre l’ouverture au monde » (p. 92).

Bruno a une première expérience avec une jeune fille de 17 ans rencontrée sur la plage, anonymement. Michel est amoureux transi d’Annabelle, la plus belle fille du lycée, et c’est réciproque, mais il est incapable de passer de l’amitié à l’amour. Les deux frères et Annabelle fréquentent la maison du gourou cynique Francesco di Meola : « Depuis quelques années le plus grand plaisir de Francesco était de fumer des cigarettes de marijuana avec de très jeunes filles attirées par l’aura spirituelle du mouvement ; puis de les baiser, au milieu des mandalas et des odeurs d’encens. Les filles qui débarquaient à Big Sur étaient en général de petites connes protestantes ; au moins la moitié d’entre elles étaient vierges. Vers la fin des années soixante, le flux commença à se tarir. Il se dit alors qu’il était peut-être temps de rentrer en Europe » (p. 104). Annabelle, qui ne parvient pas à décoincer Michel, fait l’amour avec David, le fils de Francesco. Michel quitte aussitôt la communauté et Annabelle. Devenu adulte, Bruno connaît une sexualité échangiste. Un long développement satirique est consacré au « Lieu du Changement », développement qui a d’ailleurs valu un procès à l’auteur et une obligation de modifier son texte. (cf. cet article). Bruno est cynique, et a de drôles de préjugés à propos des homosexuels : « Mais bon, deux femmes pour un mec, il avait sa chance ; en se démerdant bien, il pourrait même en tirer deux. Sexuellement, son année avait bien démarré. L’arrivée des filles des pays de l’Est avait fait chuter les prix, on trouvait maintenant sans problème une relaxation personnalisée à 200 francs, contre 400 quelques mois plus tôt. Malheureusement en avril il avait eu de grosses réparations sur sa voiture, et en plus il était en tort. La banque avait commencé à le serrer, il avait dû restreindre. […] Après tout, se disait-il avec espoir, la squaw d’hier, par exemple, était relativement baisable. Des gros seins un peu flasques, c’était même l’idéal pour une bonne branlette espagnole ; et ça faisait trois ans qu’il n’en avait pas eu. Pourtant, il était friand de branlettes espagnoles ; mais les putes, en général, n’aiment pas ça. Est-ce que ça les énerve de recevoir le sperme sur le visage ? Est-ce que ça demande plus de temps et d’investissement personnel que la pipe ? Toujours est-il que la prestation apparaissait atypique ; la branlette espagnole n’était en général pas facturée, et donc pas prévue, et donc difficile à obtenir. Pour les filles, c’était plutôt un truc privé. Seulement le privé, voilà. Plus d’une fois Bruno, en quête en réalité d’une branlette espagnole, avait dû se rabattre sur une branlette simple, voire une pipe. Parfois réussie, d’ailleurs ; il n’empêche, l’offre était structurellement insuffisante en matière de branlettes espagnoles, voilà ce que pensait Bruno » (p. 129). « il songeait au vampirisme de la quête sexuelle, à son aspect faustien. C’est tout à fait faussement, pensait par exemple Bruno, qu’on parle d’homosexuels. Lui-même n’avait jamais, ou pratiquement jamais, rencontré d’homosexuels ; par contre, il connaissait de nombreux pédérastes. Certains pédérastes — heureusement peu nombreux — préfèrent les petits garçons ; ceux-là finissent en prison, avec des peines de sûreté incompressibles, et on n’en parle plus. La plupart des pédérastes, cependant, préfèrent les jeunes gens entre quinze et vingt-cinq ans ; au-delà il n’y a plus, pour eux, que de vieux culs flapis. Observez deux vieilles pédales entre elles, aimait à dire Bruno, observez-les avec attention : parfois il y a une sympathie, voire une affection mutuelle ; mais est-ce qu’elles se désirent ? en aucun cas. Dès qu’un petit cul rond de quinze – vingt-cinq ans vient à passer, elles se déchirent comme deux vieilles panthères sur le retour, elles se déchirent pour posséder ce petit cul rond ; voilà ce que pensait Bruno.

Comme en bien d’autres cas, les prétendus homosexuels avaient joué un rôle de modèle pour le reste de la société, pensait encore Bruno. Lui-même, par exemple, avait quarante-deux ans ; désirait-il pour autant les femmes. de son âge ? En aucune façon. Par contre, pour une petite chatte enrobée dans une minijupe, il se sentait encore prêt à aller jusqu’au bout du monde. Enfin, du moins jusqu’à Bangkok. Treize heures de vol tout de même » (p. 132). Les idées de Michel ne sont guère plus optimistes : « Ainsi, les militants d’Act Up estimaient important de faire passer à la télévision certaines publicités, jugées par d’autres pornographiques, représentant différentes pratiques homosexuelles filmées en gros plan. Plus généralement leur vie apparaissait plaisante et active, parsemée d’événements variés. Ils avaient des partenaires multiples, ils s’enculaient dans des backrooms. Parfois les préservatifs glissaient, ou explosaient. Ils mouraient alors du sida ; mais leur mort elle-même avait un sens militant et digne » (p. 149). Sa sexualité est réduite : « À titre personnel, il se masturbait peu ; les fantasmes qui avaient pu, jeune chercheur, l’assaillir au travers de connexions Minitel, voire d’authentiques jeunes femmes (fréquemment des commerciales de grands laboratoires pharmaceutiques) s’étaient progressivement éteints. Il gérait maintenant paisiblement le déclin de sa virilité au travers d’anodines branlettes, pour lesquelles son catalogue 3 Suisses, occasionnellement complété par un CD-ROM de charme à 79 francs, s’avérait un support plus que suffisant » (p. 151).

Au Lieu, Bruno fait la rencontre marquante de Christiane, qui lui fait une pipe d’anthologie : « Tout son corps frémit de bonheur. Elle referma ses lèvres et lentement, très lentement, le prit dans sa bouche. Il ferma les yeux, parcouru de frissons d’extase. Le grondement sous-marin était infiniment rassurant. Lorsque les lèvres de la fille atteignirent la racine de son sexe, il commença à sentir les mouvements de sa gorge. Les ondes de plaisir s’intensifièrent dans son corps, il se sentait en même temps bercé par les tourbillons sous-marins, il eut d’un seul coup très chaud. Elle contractait doucement les parois de sa gorge, toute son énergie afflua d’un seul coup dans son sexe. Il jouit dans un hurlement ; il n’avait jamais éprouvé autant de plaisir » (p. 173). Ils sympathisent, et c’est à elle et non plus à son psychiatre, qu’il raconte sa vie, son mariage, la naissance de son fils, son divorce. Christiane est désabusée : « L’ambiance religieuse dissimule un peu la brutalité des rapports de drague. Il y a cependant des femmes qui souffrent, ici. Les hommes qui vieillissent dans la solitude sont beaucoup moins à plaindre que les femmes dans la même situation. Ils boivent du mauvais vin, ils s’endorment et leurs dents puent ; puis ils s’éveillent et recommencent ; ils meurent assez vite. Les femmes prennent des calmants, font du yoga, vont voir des psychologues ; elles vivent très vieilles et souffrent beaucoup. Elles vendent un corps affaibli, enlaidi ; elles le savent et elles en souffrent. Pourtant elles continuent, car elles ne parviennent pas à renoncer à être aimées. Jusqu’au bout elles sont victimes de cette illusion. À partir d’un certain âge, une femme a toujours la possibilité de se frotter contre des bites ; mais elle n’a plus jamais la possibilité d’être aimée. Les hommes sont ainsi, voilà tout » (p. 176). Elle prononce une description biologique de la sexualité (elle est prof de SVT) : « La hampe du clitoris, la couronne et le sillon du gland sont tapissés de corpuscules de Krause, très riches en terminaisons nerveuses. Lorsqu’on les caresse, on déclenche dans le cerveau une puissante libération d’endorphines. Tous les hommes, toutes les femmes ont leur clitoris et leur gland tapissés de corpuscules de Krause — en nombre à peu près identique, jusque-là c’est très égalitaire ; mais il y a autre chose, tu le sais bien. J’étais très amoureuse de mon mari. Je caressais, je léchais son sexe avec vénération ; j’aimais le sentir en moi. J’étais fière de provoquer ses érections, j’avais une photo de son sexe dressé, que je conservais tout le temps dans mon portefeuille ; pour moi c’était comme une image pieuse, lui donner du plaisir était ma plus grande joie. Finalement, il m’a quittée pour une plus jeune. J’ai bien vu tout à l’heure que tu n’étais pas vraiment attiré par ma chatte ; c’est déjà un peu la chatte d’une vieille femme. L’augmentation du pontage des collagènes chez le sujet âgé, la fragmentation de l’élastine au cours des mitoses font progressivement perdre aux tissus leur fermeté et leur souplesse. À vingt ans, j’avais une très belle vulve ; aujourd’hui, je me rends bien compte que les lèvres et les nymphes sont un peu pendantes » (p. 177). Bruno s’attache paradoxalement à Christiane car elle correspond à ses besoins sexuels : « Décidément, le sida avait été une vraie bénédiction pour les hommes de cette génération. Il suffisait parfois de sortir la capote, leur sexe mollissait aussitôt. « Je n’ai jamais réussi à m’y faire… » Cette mini-cérémonie accomplie, leur virilité sauvegardée dans son principe, ils pouvaient se recoucher, se blottir contre le corps de leur femme, dormir en paix » (p. 180).

C’est à Christiane qu’est attribué un laïus anti-féministe : « « J’ai jamais pu encadrer les féministes… reprit Christiane alors qu’ils étaient à mi-pente. Ces salopes n’arrêtaient pas de parler de vaisselle et de partage des tâches ; elles étaient littéralement obsédées par la vaisselle. Parfois elles prononçaient quelques mots sur la cuisine ou les aspirateurs ; mais leur grand sujet de conversation, c’était la vaisselle. En quelques années, elles réussissaient à transformer les mecs de leur entourage en névrosés impuissants et grincheux. À partir de ce moment — c’était absolument systématique — elles commençaient à éprouver la nostalgie de la virilité. Au bout du compte elles plaquaient leurs mecs pour se faire sauter par des machos latins à la con. J’ai toujours été frappée par l’attirance des intellectuelles pour les voyous, les brutes et les cons. Bref elles s’en tapaient deux ou trois, parfois plus pour les très baisables, puis elles se faisaient faire un gosse et se mettaient à préparer des confitures maison avec les fiches cuisine Marie Claire » (p. 182). Bruno se remémore l’été de ses 20 ans en 1976 : « Les jeunes filles portaient des robes courtes et transparentes, que la sueur collait à leur peau. Il marcha des journées entières, les yeux exorbités par le désir. Il se relevait la nuit, traversait Paris à pied, s’arrêtait aux terrasses des cafés, guettait devant l’entrée des discothèques. Il ne savait pas danser. Il bandait en permanence. Il avait l’impression d’avoir entre les jambes un bout de viande suintant et putréfié, dévoré par les vers. À plusieurs reprises il essaya de parler à des jeunes filles dans la rue, n’obtint en réponse que des humiliations » (p. 192). Il a recours à la prostitution.

Les deux frères se retrouvent, et se livrent à une longue discussion sur Aldous Huxley et sur son frère eugéniste Julian Huxley : « on décrit en général l’univers d’Huxley comme un cauchemar totalitaire, […] on essaie de faire passer ce livre pour une dénonciation virulente ; c’est une hypocrisie pure et simple. Sur tous les points — contrôle génétique, liberté sexuelle, lutte contre le vieillissement, civilisation des loisirs, Brave New World est pour nous un paradis, c’est en fait exactement le monde que nous essayons, jusqu’à présent sans succès, d’atteindre » (p. 196). Bruno revient sur son mariage, ce qui est d’abord l’occasion d’une remarque de Michel au pasteur qui officiait, qui justifie ironiquement le titre du roman, dans une formule absconse, clin d’œil au lecteur : « Plus tard, Michel s’approcha du pasteur qui rangeait ses ustensiles. « J’ai été très intéressé par ce que vous disiez tout à l’heure… » L’homme de Dieu sourit avec urbanité. Il enchaîna alors sur les expériences d’Aspect et le paradoxe EPR : lorsque deux particules ont été réunies, elles forment dès lors un tout inséparable, « ça me paraît tout à fait en rapport avec cette histoire d’une seule chair ». Le sourire du pasteur se crispa légèrement. « Je veux dire, poursuivit Michel en s’animant, sur le plan ontologique, on peut leur associer un vecteur d’état unique dans un espace de Hilbert. Vous voyez ce que je veux dire ? »

Le mariage est un échec : « Simplement j’avais envie de toutes les femmes, sauf de la mienne. À Dijon, comme dans toutes les villes de province, il y a beaucoup de minettes, c’est bien pire qu’à Paris. Ces années-là, la mode devenait de plus en plus sexy. C’était insupportable, toutes ces filles avec leurs petites mines, leurs petites jupes et leurs petits rires » (p. 217) ; « À son retour, je lui ai juste demandé une pipe. Elle suçait mal, on sentait ses dents ; mais j’ai fermé les yeux et j’ai visualisé la bouche d’une des filles de ma classe de seconde, une Ghanéenne. En imaginant sa langue rose et un peu râpeuse, j’ai réussi à me libérer dans la bouche de ma femme » (p. 226). Il se met à écrire des textes provocateurs, et il est reçu par Philippe Sollers, intéressé par son côté réactionnaire, délicieuse page de name dropping et de mise en abyme : « Bruno en demeura stupéfait ; il ignorait que Sollers était en pleine période « contre-réforme catholique », et multipliait les déclarations enthousiastes en faveur du pape. « Péguy, ça m’éclate ! fit l’éditeur avec élan. Et Sade ! Sade ! Lisez Sade, surtout !… — Mon texte sur les familles… — Oui, très bien aussi. Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski : que des réactionnaires. Mais il faut baiser, aussi, hein ? Il faut partouzer. C’est important. »

Sollers quitta Bruno au bout de cinq minutes, le laissant dans un état de légère ivresse narcissique. Il se calma peu à peu au cours du trajet de retour. Philippe Sollers semblait être un écrivain connu ; pourtant, la lecture de Femmes le montrait avec évidence, il ne réussissait à tringler que de vieilles putes appartenant aux milieux culturels ; les minettes, visiblement, préféraient les chanteurs. Dans ces conditions, à quoi bon publier des poèmes à la con dans une revue merdique ? » (p. 229). Professeur à Meaux (dans le lycée même où il avait été persécuté), Bruno fait un complexe qui selon lui n’existait pas dans les années 1970, et l’amène à des réflexions racistes sur le sexe des noirs : « Quoi qu’il en soit, dans les douches du Gymnase Club j’ai pris conscience que j’avais une toute petite bite. J’ai vérifié chez moi : 12 centimètres, peut-être 13 ou 14 en tirant au maximum le centimètre pliant vers la racine de la bite. J’avais découvert une nouvelle source de souffrances ; et là il n’y avait rien à faire, c’était un handicap radical, définitif. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à haïr les nègres. […] Il y en avait juste un dans mes classes, en première A, un grand costaud qui se faisait appeler Ben. Il était toujours avec une casquette et des Nike, je suis sûr qu’il avait une bite énorme. Évidemment, toutes les filles étaient à genoux devant ce babouin ; et moi qui essayais de leur faire étudier Mallarmé, ça n’avait aucun sens » (p. 238). Il fait une tentative maladroite auprès de la petite amie du black, à la fin d’un cours, renouvelant le traumatisme de Caroline Yessayan, c’est-à-dire qu’il commence par le sexe au lieu de tenter une approche sentimentale. Il se retrouve interné : « J’ai passé trois nuits à Sainte-Anne, puis on m’a transféré dans une clinique psychiatrique de l’Éducation nationale, à Verrières-le-Buisson. Azoulay était visiblement inquiet ; les journalistes commençaient à beaucoup parler de la pédophilie cette année-là, on aurait dit qu’ils s’étaient passé le mot : « Fais le forcing sur les pédophiles, Émile. » Tout ça par haine des vieux, par haine et par dégoût de la vieillesse, c’était en train de devenir une cause nationale. La fille avait quinze ans, j’étais enseignant, j’avais abusé de mon autorité sur elle ; en plus c’était une beurette. Bref, le dossier idéal pour une révocation suivie d’un lynchage. Au bout de quinze jours, il a commencé à se détendre un peu ; on arrivait à la fin de l’année scolaire, et visiblement Adjila n’avait pas parlé » (p. 246).

Christiane révèle qu’elle aussi a fréquenté Di Meola à la même époque, et qu’à peu de jours elle aurait pu croiser Bruno. Il lui révèle les accusations de tortures sexuelles abominables de David, le fils du gourou : « Di Meola démembrait le bébé devant sa grand-mère à l’aide de pinces coupantes, puis il arrachait un œil à la vieille femme avec ses doigts avant de se masturber dans son orbite saignante ; en même temps il actionnait la télécommande, déclenchait un zoom avant sur son visage » (p. 255). Avec Christiane, Bruno fréquente le centre naturiste du Cap d’Agde : « Le voyeurisme y est en outre tacitement admis : il est courant sur la plage de voir les hommes s’arrêter devant les sexes féminins offerts à leur regard ; de nombreuses femmes donnent même à cette contemplation un caractère plus intime par le choix de l’épilation, qui facilite l’examen du clitoris et des grandes lèvres. Tout ceci crée, lors même qu’on n’a pas pris part aux activités spécifiques du centre, un climat extrêmement singulier, aussi éloigné de l’ambiance érotique et narcissique des discothèques italiennes que du climat « louche » propre aux quartiers chauds des grandes villes. En somme on a affaire à une station balnéaire classique, plutôt bon enfant, à ceci près que les plaisirs du sexe y occupent une place importante et admise » (p. 269). Suit l’évocation d’un « gang bang » : « L’extrême correction des participants masculins apparaît encore plus frappante lorsqu’on s’aventure vers l’intérieur des terres, au-delà de la ligne de dunes. En effet, cette zone est classiquement dévolue aux amateurs de gang bang et de pluralité masculine. Le germe initial est là aussi constitué par un couple qui se livre à une caresse intime — assez communément une fellation. Rapidement, les deux partenaires se voient entourés par une dizaine ou une vingtaine d’hommes seuls. Assis, debout ou accroupis sur leurs talons, ceux-ci se masturbent en assistant à la scène. Parfois les choses s’arrêtent là, le couple revient à son enlacement initial et les spectateurs, peu à peu, se dispersent. Parfois, d’un signe de main, la femme indique qu’elle souhaite masturber, sucer ou se faire pénétrer par d’autres hommes. Ils se succèdent alors, sans précipitation particulière. Lorsqu’elle souhaite arrêter, elle l’indique là aussi d’un simple geste » (p. 274). On est proche du Postsexopolis de Marcela Iacub & Patrice Maniglier. C’est au cours d’une partouze dans un club parisien que Christiane subit un truamatisme fatal : « Allongé sur un matelas dans la pièce centrale, la tête calée par des coussins, Bruno se faisait sucer par Christiane ; il lui tenait la main. Elle était agenouillée au-dessus de lui, les jambes bien écartées, la croupe offerte aux hommes qui passaient derrière elle, enfilaient un préservatif, la prenaient à tour de rôle. Cinq hommes s’étaient déjà succédé sans qu’elle leur jette un regard ; les yeux mi-clos, comme dans un rêve, elle promenait sa langue sur le sexe de Bruno, centimètre après centimètre. Tout à coup elle poussa un cri bref, unique. Le type derrière elle, un grand costaud aux cheveux frisés, continuait à la pénétrer consciencieusement, à grand coups de reins ; son regard était vide et un peu inattentif. « Arrêtez ! Arrêtez ! » lança Bruno ; il avait eu l’impression de crier mais sa voix ne portait pas, il n’avait émis qu’un glapissement faible. Il se leva et repoussa brutalement le type qui resta interdit, le sexe dressé, les bras ballants. Christiane avait basculé sur le côté, son visage était tordu par la souffrance » (p. 306).

Les deux frères assistent à la mort de leur mère avec les beatniks qu’elle héberge. Bruno se montre particulièrement odieux avec cette femme qu’il a toujours haïe. Michel retrouve Desplechin car il doit prendre une décision sur sa carrière. Celui-ci se montre athée, tendance islamophobe : « je sais bien que l’islam — de loin la plus bête, la plus fausse et la plus obscurantiste de toutes les religions — semble actuellement gagner du terrain ; mais ce n’est qu’un phénomène superficiel et transitoire : à long terme l’Islam est condamné, encore plus sûrement que le christianisme » (p. 336). Michel demande à être muté dans un laboratoire irlandais pour faire des expériences qui prolongent ses anciennes recherches sur le clonage des bovins qu’il y avait menées. Avant son départ, il accepte la demande d’Annabelle de lui faire un enfant ; mais des analyses révèlent un cancer, et c’est le drame. Michel réfléchit sur le progrès des mœurs : « Les jeunes filles d’aujourd’hui étaient plus avisées et plus rationnelles. Elles se préoccupaient avant tout de leur réussite scolaire, tâchaient avant tout de s’assurer un avenir professionnel décent. Les sorties avec les garçons n’étaient pour elles qu’une activité de loisirs, un divertissement où intervenaient à parts plus ou moins égales le plaisir sexuel et la satisfaction narcissique. Par la suite elles s’attachaient à conclure un mariage raisonné, sur la base d’une adéquation suffisante des situations socio-professionnelles et d’une certaine communauté de goûts. Bien entendu elles se coupaient ainsi de toute possibilité de bonheur — celui-ci étant indissociable d’états fusionnels et régressifs incompatibles avec l’usage pratique de la raison — mais elles espéraient ainsi échapper aux souffrances sentimentales et morales qui avaient torturé leurs devancières. Cet espoir était d’ailleurs rapidement déçu ; la disparition des tourments passionnels laissait en effet le champ libre à l’ennui, à la sensation de vide, à l’attente angoissée du vieillissement et de la mort » (p. 351).

La fin du roman est une anticipation rétrospective qui dépasse la borne de la date de publication du livre. Les découvertes de Michel Djerzinski sont évoquées à travers les recherches de son biographe, ou plutôt d’un narrateur omniscient qui les retrace : « Il fut en tout cas le premier, et pendant des années le seul, à défendre cette proposition radicale issue des travaux de Djerzinski : l’humanité devait disparaître ; l’humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l’individualité, la séparation et le devenir » (p. 385) ; « la fin de la sexualité comme modalité de la reproduction ne signifiait nullement — bien au contraire — la fin du plaisir sexuel. Les séquences codantes provoquant lors de l’embryogenèse la formation des corpuscules de Krause avaient été récemment identifiées ; dans l’état actuel de l’espèce humaine, ces corpuscules étaient pauvrement disséminés à la surface du clitoris et du gland. Rien n’empêchait dans un état futur de les multiplier sur l’ensemble de la surface de la peau — offrant ainsi, dans l’économie des plaisirs, des sensations érotiques nouvelles et presque inouïes » (p. 389). Ce n’est que dans la dernière page que le narrateur révèle sa nature plurielle : « Mais au-delà du strict plan historique, l’ambition ultime de cet ouvrage est de saluer cette espèce infortunée et courageuse qui nous a créés. Cette espèce douloureuse et vile, à peine différente du singe, qui portait cependant en elle tant d’aspirations nobles » (p. 394).

Voir en ligne : Recension de Naomi Hal sur Philitt

© altersexualite.com 2019

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com