Accueil > Histoire des arts, arts plastiques. > La mise en abyme

Peinture, photo, littérature…

La mise en abyme

La mise en abyme

Réflexions d’un béotien

jeudi 7 février 2013, par

Ayant eu à traiter ce sujet pour un petit cours d’histoire de l’art dans le cadre de l’enseignement du français (séquence consacrée à l’argumentation), voici quelques réflexions. L’article de Wikipédia sur la mise en abyme ne me satisfait pas complètement, alors allons-y ! Cette notion est problématique car on peut la prendre au sens strict (une œuvre est incluse à l’intérieur d’elle-même) ou dans un sens plus large (une œuvre inclut la représentation d’une œuvre du même type, ou plus simplement une réflexion sur le processus de création artistique). La référence au modèle canonique en peinture des Époux Arnolfini de van Eyck fournira le point de départ par le thème du miroir, reflet et réflexion, puis nous étendrons à quelques exemples pour explorer les limites de la notion.

Plan de l’article

Les Époux Arnolfini

Peintures & arts plastiques

Architecture

Au théâtre

À l’opéra

En littérature

Dans les Rougon-Macquart

En chanson

En bande dessinée

Au cinéma

Divers

Les Époux Arnolfini

Les Époux Arnolfini (1434) est un des plus célèbres tableaux de la peinture européenne, mais un des plus mystérieux. On peut l’explorer sur le site de la National Gallery, et lire une analyse savante de Catherine Jordy : « Le respect de l’interprétation. Une mise en abyme du miroir ». Le tableau montre un couple bourgeois dans son intérieur, se tenant pas la main. La femme semble enceinte, elle a la main gauche sur son ventre, l’autre dans la main de l’homme, sans doute son époux. L’originalité du tableau consiste en la perspective offerte par le miroir situé au milieu du tableau, aux deux tiers de la hauteur.

Ce miroir bombé reflète la scène – ce qui constitue une mise en abyme au sens strict du terme – mais il reflète moins que la scène et plus que la scène. Il ne reflète pas le chien, mais il reflète le mobilier, le lit, la fenêtre, et par la fenêtre, il montre davantage du paysage, grâce à l’angle procuré par la concavité du miroir. Il montre deux, voire trois personnages situés devant les époux, sans doute le peintre, et sans doute une femme. Sur le cadre du miroir on distingue une dizaine de macarons représentant la passion du Christ. Serait-ce une allusion ironique à ce mariage bourgeois de deux personnes qui semblent s’ennuyer à mourir, vu l’expression de leur visage, et qui se marient au nom du sacrifice du Christ ? Mais ce que personne ne semble avoir remarqué dans ce miroir, c’est le fait que les deux époux ne s’y tiennent pas la main.

On a remarqué que ce miroir correspond à peu près à l’invention de la perspective dans la peinture occidentale. Mais en plus de la perspective géométrique, le miroir n’ajoute-t-il pas la perspective temporelle ? Le devenir d’un couple, qui risque de relâcher son union. Et le chien, symbole de la fidélité, qui disparaît ? Bref, je n’en sais rien, je pose juste l’hypothèse en attendant de trouver confirmation chez de plus savants que moi ! En tout cas, la mise en abyme propose dès ce premier cas, une réflexion aux deux sens du terme : reflet de la réalité, et réflexion sur la nature de l’art. L’art est-il un simple miroir, ou bien ce miroir est-il une interprétation de la réalité ? C’est ce que semble dire le fait que le miroir ne reflète pas le tableau, mais une critique de la scène du tableau. Je vous renvoie aux spéculations savantes de Platon et Aristote sur la mimesis. On retrouve une utilisation similaire du miroir dans le célèbre tableau du peintre flamand Quentin Metsys, Le Prêteur et sa femme (1514), qui fut souvent imité depuis. En 1555, Suzanne au bain du Tintoret présente l’étrangeté d’un miroir rectangulaire posé de profil sur la toile, qui ne reflète absolument rien de la resplendissante Suzanne nue, pas plus que le bain, au-dessus duquel Suzanne crève l’écran, violemment éclairée. On dirait un anti-narcisse, puisque Suzanne n’existe ni dans le reflet de l’eau, ni dans celui du miroir, pourtant posé face à elle, mais seulement dans le regard du spectateur du tableau. Le cadre vide, en plein milieu du tableau, semble être une mise en abyme par l’absurde du pouvoir de la peinture.

Peintures & arts plastiques

Le paragone David et Goliath (1555), de Daniele da Volterra (1509-1566) est une jolie mise en abyme de la sculpture qui provient directement de la Bible. Puisqu’il est question de sculpture, mentionnons L’Extase de Sainte Thérèse (1652) de Gian Lorenzo Bernini dit Le Bernin (1598-1680), qui représente la « transverbération » de Thérèse d’Avila (1515-1582). L’œuvre constitue le groupe central compris dans l’écrin de la Chapelle Cornaro de l’église Santa Maria della Vittoria à Rome. Elle est encadrée par une sculpture représentant les spectateurs sur les côtés, confortablement installés dans leurs « loges », comme une scène de théâtre où les membres de la famille Cornaro (commanditaire de l’œuvre) semblent deviser entre eux, comme Don Juan à l’Acte IV, scène 6 de Dom Juan de Molière, devant l’extase de Done Elvire. Le Greco (1541-1614) nous propose avec sa Véronique et la Sainte Face (1584) une amusante mise en abyme (un incontournable de l’époque).

Une femme, Sainte Véronique, donc, tient entre ses mains une serviette de cuisine dont le motif est la tête de Jésus, entourée de 6 ou 7 lisérés de différentes couleurs. Il s’agit théoriquement du fameux Mandylion, une étoffe sur laquelle la Sainte Face aurait été imprimée du vivant de Jésus. Ce serait une image acheiropoïète, non faite de main d’homme, à l’instar du non moins fameux suaire de Turin, star en la matière. Or Le Greco n’essaie nullement de nous faire passer le chiffon pour une divine serpillière ayant absorbé la sainte sueur, mais plutôt pour un chiffon de prestidigitateur. Barbe mise à part, le visage du Christ semble identique à celui de son exhibitrice, et cela peut passer aussi bien pour un exercice de virtuosité en peinture, un test vue de face / vue de profil, absolument pas un miracle d’impression, mais le poussif travail d’un peintre appliqué, qui en fait sa marque de visite sur une foire ; on pourrait même prendre cela comme un autoportrait. On imagine la sœur jumelle du peintre vantant ses qualités avec ce chiffon à la façon des revendeurs à la sauvette (un tissu est vite replié en cas d’arrivée de la maréchaussée) : « Faites-vous tirer le portrait par mon maître aussi facilement qu’un saint suaire » ! Dix drachmes le portrait si vous fournissez le tissu, 15 drachmes toile incluse ! Le chiffon en version arte povera de la toile…

Un siècle après le Tintoret, Diego Vélasquez reprend avec Vénus à son miroir (1647-1651) le même motif de l’enchâssement d’un miroir au centre du tableau, sauf que le visage de la belle s’y reflète, enfin quand je dis le visage de la belle, ce n’est pas précisément cette partie de son anatomie qui en fait la Vénus. Je vous laisse interpréter [1]. Tsugouharu Foujita (1886-1968) inclut dans sa vaste Composition au lion (1928), que l’on pouvait admirer à l’exposition du musée Maillol en 2018, un hommage à ce tableau, dont il retire malicieusement le miroir, ne laissant que l’ange et la vénus, pour éviter d’empiler les mises en abyme sans doute. Ce tableau, en biais, est exposé par deux modèles d’académie, qui semblent le transporter comme des appariteurs de musée au milieu d’un grouillement d’académies masculines et féminines, et d’une cage de lions, comme si l’art rivalisait avec la foire !

Foujita adore inclure dans ses toiles des motifs décoratifs de la culture populaire qui répondent à ses sujets, ainsi du célèbre Nu couché à la toile de Jouy (1922) ou du moins célèbre Chiens savants, de la même année, qui incluent une toile de Jouy minutieusement reproduite, en cadre du motif dans le 1er cas, en socle sous les chiens dans le 2nd cas, et l’on peut s’amuser à déchiffrer sur cette toile les interférences avec le motif principal du tableau. Dans d’autres tableaux, ce sera une faïence de Quimper ou bien des gravures hollandaises représentant des moulins, écho malicieux à Van Gogh.

Les Ménines (1656) du même Vélasquez qui d’après Wikipédia, devait connaître fort bien le tableau de van Eyck, pousse la réflexion sur la nature de la peinture dans le jeu social, plutôt que sur la nature de l’art.

Le couple royal, sujet apparent du tableau peint par le peintre représenté sur la toile, est en effet ce qui se voit le moins. Flous, perdus dans un miroir assez large, on les distingue moins bien que tous les autres personnages. Le peintre se valorise : démonstration que le peintre, par la prégnance de son style, est le véritable sujet du tableau, quel que soit le modèle. Les spectateurs du couple, qui nous regardent regardant le tableau dans un jeu spéculaire à perspectives infinies, que ce soit les nains du premier plan ou le courtisan du dernier plan, en passant par les personnages intermédiaires, rappellent que l’art de la peinture est un art de la représentation, qui suppose un rapport entre modèle et/ou commanditaire, et le spectateur à qui on expose le tableau, surtout dans un milieu aisé. Mais le peintre reste le vrai maître, car il est capable de donner plus d’importance par son art à des nains qu’à des rois. Hugo avec son Roi s’amuse dit la même chose. Les grands tableaux exposés en fond concurrencent le miroir d’une part, d’autre part l’homme qui prend la pose dans l’encadrement de la porte. On suppose que bien qu’ils soient dans l’ombre, ils resteront quand les personnages auront quitté leur cadre factuel (miroir ou porte). Le fait qu’on ne distingue pas l’avers de la toile nous permet d’imaginer que le sujet du tableau, de même qu’il peut être le peintre plus que le couple royal, pourrait être nous-mêmes, que le peintre nous invite à rechercher à travers sa peinture.

À l’instar de Picasso avec ses Meninas visibles à Barcelone, le dessinateur Erich von Götha a rendu hommage à ce tableau dans Apollon et l’infante, 2e volet de son diptyque L’Infanta, que l’on trouve dans l’excellent Carnets secrets d’Erich von Götha de Bernard Joubert (2015), p. 135. Vous lirez le commentaire du peintre lui-même dans son délicieux français sur le site de la galerie Talisman Fine Art. Le cabinet de curiosités qui tapisse le fond du tableau de Vélasquez se voit malicieusement métamorphosé en métaphore de la planche de BD, et la ménine de Götha informe des bulles qui en retour évoquent le pouvoir de mimèsis de la peinture (voir ci-dessous, les bulles-boules de Jean-Honoré Fragonard & Marguerite Gérard). Bizarrement la référence évidente au Triple autoportrait de Norman Rockwell n’est pas revendiquée. Vélasquez avait déjà pratiqué la mise en abyme d’une façon plus naïve, dans une peinture de jeunesse : Christ dans la maison de Marthe et Marie (1618, National Gallery, Londres). Un tableau inclus dans le tableau présente une scène antérieure ; c’est aussi une sorte de BD en peinture ! En marge de la peinture, je voudrais placer ici un montage humoristique, mais si parlant, un triple autoportrait félin qui traîne sur Internet sous diverses formes. Il se passe de commentaire ! Enfin si : toute ma fortune à celui ou celle qui me représentera en train de me peindre sous l’avatar d’un éphèbe de 20 ans (un tableau modeste de 2 x 3 m dont je ferai don au Louvre à ma mort !)

L’Art de la peinture de Johannes Vermeer (1665) représente un (le) peintre peignant une allégorie de la peinture. C’est un cas d’école de la mise en abyme, puisque le peintre s’y peint représentant non pas une scène, mais la peinture elle-même ! Le rideau sur le côté en rajoute peut-être : la peinture n’est pas la réalité, mais une représentation de représentation, comme la carte des Pays-Bas qui constitue le fond semble le souligner ! Contrairement au tableau de Van Eyck, la toile est représentée sur la toile, au lieu d’un miroir. On ne distingue pas le motif représenté sur cette toile, ce qui fait de ce tableau une mise en abyme au sens large : représentation de l’art en action par l’art même. Même le fond blanc semble souligner l’absence de réalité préexistant à la création artistique. Le superbe tableau « Singes en juges de l’art », de Gabriel Von Max (1889), visible à la Neue Pinakothek de Munich, met en abyme non plus l’art, mais le public, sous la forme d’un groupe de singes investissant un cadre de tableau.

De Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), « Le chat angora » visible au Wallraf-Richartz Museum de Cologne, ainsi que « L’élève intéressante » proposent une performance équivalente, le tableau et son hors-champ et le(s) peintre(s) reflétés dans une grosse boule de verre. Il semble d’ailleurs que ces tableaux soient des collaborations entre Fragonard & Marguerite Gérard, son élève, belle-sœur et collaboratrice, comme expliqué ici. On peut d’ailleurs voir la peintre à l’œuvre reflétée dans la boule. Il existe un tableau de Jean-Emmanuel Van den Bussche (1837-1908) représentant Le peintre David dessinant Marie-Antoinette conduite au supplice, daté de 1900, parfaite mise en abyme tardive du dessin célèbre Marie-Antoinette conduite à l’échafaud.

Frédéric Bazille peignant à son chevalet (1867), d’Auguste Renoir est une belle mise en abyme, puisque le jeune peintre et mécène, qui loge Renoir et Monet, est peint peignant sa Nature morte au héron. De Bazille lui-même, « L’atelier de Bazille » montre Bazille peignant entouré de ses amis, dont peut-être Zola, et aux murs plusieurs tableaux reconnaissables, dont son sublime Pêcheur à l’épervier.

Vu au San Francisco De Young Museum, L’Atelier de Bouguereau, de Jefferson David Chalfant (1891), un peintre étasunien qui a suivi l’enseignement du maître français. Quel humour, quel désespoir et quelle modestie dans cette peinture saturée de représentations humaines mises en abyme, dont les apprentis peintres sont les plus pullulants, à côté de cet homme et de cette femme à poil, concurrencés par la présence envahissante d’un poêle ! Le poêle est un invariant des ateliers de peintre du XIXe siècle, mais là, il occupe le centre !

La Tentative de l’impossible de René Magritte (1928) radicalise la réflexion : sans intermédiaire de toile en abyme, le tableau montre une femme que le peintre crée de toute pièce dans le vide au bout de son pinceau. L’art ici, n’est pas mimesis, mais création du néant. Dans un intérieur trivial, une pièce dénudée, parquet et boiseries rudimentaires, un peintre, homme normal, rivalise avec Dieu : il génère une Ève nue, non pas de son côté, mais à son côté. La photo d’auteur inconnu posée ci-dessous, qu’on trouve sur ce site ajoute un degré au vertige, en représentant le peintre en photo devant sa toile. Il semble nous dire que la photo sera toujours inférieure à la peinture, car incapable de créer à partir du néant. Dans la réalité, le peintre est seul ; dans l’art, renouvelant l’acte divin, il se crée une compagne, à l’image de Pygmalion amoureux de Galatée. À propos, voici un magnifique tableau : Pygmalion et Galatée de Jean-Léon Gérôme. La sculpture est une peinture qui semble plus vivante que nature, mais dans l’atelier, de nombreuses sculptures semblent elles aussi s’animer pour s’offusquer de cette transgression. Une sculpture de femme assise manifeste une indifférence trop posée pour être sincère.

Le Cabinet de curiosité et sa variante le cabinet d’amateur, est un thème baroque fréquent en peinture. Il correspond aux ancêtres des musées, et une variante en est l’« atelier d’artiste », qui permet aux peintres d’afficher leurs préférences en même temps que leur virtuosité. Frans II Francken (1581-1642), peintre flamand nous a fourni un bon exemple que j’ai pu admirer en novembre 2013 à la maison Rockox, à l’occasion d’une exposition des meilleures toiles du musée des beaux arts d’Anvers, fermé pour travaux. Il s’agit d’un tableau intitulé Le Cabinet d’amateur de Sébastien Leerse. La mise en abyme est vertigineuse ici, puisque le visiteur du musée voit au mur une toile représentant plusieurs tableaux accrochés dans un atelier d’artiste. L’un de ces tableaux, mis en valeur par sa position, représente un peintre peignant un tableau. Et sur le mur du musée, le conservateur s’est efforcé de retrouver un ou deux tableaux originaux représentés sur la toile, et à défaut, des tableaux équivalents ! Voir ce que cela donne sur ce site. Le spectateur est donc forcé de s’interroger sur la valeur de la peinture : simple représentation, commerce, activité intellectuelle ? Ce thème a inspiré à Georges Perec un roman intitulé Un Cabinet d’amateur. Au Musée d’art de Tel Aviv on peut voir My favourite room (1892) du peintre belge James Ensor (1860-1949), avec la mise en abyme entre autres de son tableau fameux intitulé « Squelettes se disputant un hareng saur » (1891) visible aux Musées des beaux-arts royaux de Bruxelles.

« Saint-Luc peignant la vierge » est un autre thème fréquent. Jan Mabuse dit Jan Gossaert en a fourni deux versions, une à Vienne et une à Prague, à voir sur ce site. Le premier à avoir illustré ce thème semble être Rogier van der Weyden, dont le Saint Luc dessinant la Vierge date de 1435-40, soit les débuts de la peinture à l’huile, comme Arnolfini. Lire un article de Wikipédia en anglais sur ce thème. Le tableau attribué à Sebastian Stoskopff (1597-1657) Vanité au cadran solaire montre au premier plan une gravure de Laurent de La Hyre (1606 - 1656), Le Châtiment de Marsyas (1626). Marsyas est un satyre châtié par les dieux de sa vanité : Athéna jeta l’aulos, ennuyée qu’il déformât son visage quand elle en jouait. Marsyas le ramassa, et en joua avec une telle grâce que les auditeurs déclarèrent qu’il avait plus de talent qu’Apollon, qui le défia. Les Muses déclarèrent Apollon vainqueur. Pour punir Marsyas de son hybris, Apollon le fait écorcher vif et cloue sa peau à un pin. La vanité chrétienne est moins cruelle, elle se contente de relativiser l’importance des connaissances au regard de la mort. Nul autre martyre que de perdre sa chair, ne restant que les os pour contempler les connaissances qui nous remplirent d’orgueil quand nous vécûmes…

– The Cinema (1920) de William Roberts est une superbe mise en abyme du cinéma, qui même si l’action se passe en 1920, nous rappelle l’usage à la fois culturel et érotique que les surréalistes, comme leurs contemporains, faisaient de cet art (voir notre article sur Peter Ibbetson). L’action en noir et blanc sur l’écran répond à ce qui se passe dans la pénombre colorée de la salle ! On peut l’admirer à la Tate Britain à Londres.

– Parmi les œuvres exposées en 2016 au musée de l’Orangerie dans l’exposition : « La Peinture américaine des années 1930 », j’ai relevé une toile fameuse de Grant Wood : Daughters of Revolution (1932), dans lequel trois femmes (dont certains commentateurs prétendent qu’il s’agit de travestis) boivent le thé devant un un tableau en grisaille dans lequel on reconnaît Washington Crossing the Delaware (1851) d’Emanuel Leutze. Cette peinture au titre ironique se prête à une belle séance d’analyse en classe. D’autre part, la plus célèbre peinture de Grant Wood, American Gothic, inspirée des Époux Arnolfini, a donné lieu à de nombreuses parodies.

– Le Portrait de Maurice Denis (1935) par Édouard Vuillard (1868-1940), visible au Musée d’art moderne de la Ville de Paris (vu en novembre 2019) représente derrière le peintre Maurice Denis (1870-1943) deux œuvres typiques de son style, mais que je n’ai pas réussi à identifier… Il s’agit pour Vuillard de représenter l’artiste indissolublement lié à son œuvre. Mon amie Isabelle Minazzoli a résolu l’énigme en deux temps, trois mouvements. Vous pouvez jouer aussi si ça vous amuse, ou me demander la réponse par un message (cliquez sur mon nom en tête de l’article).

J’ai consacré un article entier au Bocal de pêches (1866), de Claude Monet (1840-1926).

Robert Vigneau nous propose ci-dessous Fous d’Allah, mise en abyme canonique, si je puis dire, dans laquelle par la barbe du prophète s’engendrent des prophètes ad nauseam… Publié avec l’aimable autorisation de l’artiste.

– Au musée de Castelvecchio de Vérone, j’ai relevé un étonnant Portrait d’un enfant montrant un dessin (1523) de Giovanni Francesco Caroto, mise en abyme étonnante censée illustrer le syndrome d’Angelman : un enfant y exhibe un dessin d’enfant arriéré qui pourrait représenter l’enfant lui-même, ou l’artiste, et renvoyer les deux au narcissisme inhérent à l’exhibition de toute œuvre d’art.

– Au MNAC à Barcelone, l’exposition consacrée en 2023 à Feliu Elias (1878-1948) dont j’ai parlé dans cet article proposait aussi deux tableaux contenant une mise en abyme : Le nouveau chapeau (El sombrero nuevo) (1935) qui inclut dans le coin supérieur droit, une gravure de La Baigneuse Valpinçon de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Quant au tableau Sisley de 1941, il inclut en haut à droite aussi, une petite représentation d’un tableau d’Alfred Sisley punaisée sur un mur, avec une ampoule électrique symbolique sur un meuble en dessous. Le tableau de Sisley n’est sauf erreur pas un tableau de Sisley, mais une réinterprétation personnelle des nombreux tableaux de Sisley ayant pour sujet et titre « Le Pont de Moret-sur-Loing ». Il existe un tableau avec deux arbres devant le pont, plusieurs tableaux du pont avec plus ou moins les bâtiments visibles sur le tableau mis en abyme par Elias, mais je n’ai pas trouvé le tableau de Sisley qui réunirait tous ces motifs. Quant à l’ampoule posée sur ce qui pourrait être du marbre plutôt que du bois, ce qui explique le reflet de l’ampoule, elle me fait penser au Bocal de pêches (1866) de Claude Monet. Qu’est-ce qui nous procure le plus de lumière : l’ampoule, le reflet de l’ampoule, le pont, le reflet du pont dans le Loing qui fait écho au marbre, Moret, ou la peinture de Sisley qui donne son lustre à Moret, ou encore la mémoire qui mélange différents tableaux de Sisley ? Ajoutons à cela que les ampoules électriques étaient encore une nouveauté en 1941, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer dans mon roman M&mnoux. Bref un tableau qui donne à songer, dont sauf erreur je vous propose la toute première photo sur Internet…

Restons dans les arts plastiques, mais sortons de la peinture. En Corée, j’ai admiré au musée Arario, l’œuvre d’un jeune artiste coréen né en 1976, Dongwook Lee, qui s’amuse à modeler des petites poupées humaines, qu’il insère comme des animalcules dans un univers insolite, ainsi de cette ménagère publicitaire compactée dans un bouillon cube dans une troublante mise en abyme (untitled, 2015).

À Valence, voici une statue originale de Mariano Benlliure y Gil, représentant Don Quichotte tenant à bout de bras son auteur Cervantès. Le héros est lui-même juché sur un piédestal constitué de plusieurs gros livres dont on peut lire sur la tranche le titre de deux d’entre eux, Orlando furioso et Amadis de Gaule. La statue fut inaugurée en 1905, tricentenaire de la publication du premier tome du roman. On peut considérer cette œuvre comme une double mise en abyme, puisque d’un livre sort le héros du livre, lequel fait surgir son auteur sous forme d’un buste. La statue est elle-même plongée dans un bassin avec des jets d’eau, discret hommage à ce surgissement.

Architecture

L’Église Saint-Laurent de Turin présente une coupole typique de l’architecture baroque à ogives entrecroisée et couronnée, de Camillo-Guarino Guarini, dont la lanterne forme comme une mise en abyme, redoublant le motif (cf. voyage à Turin). Je n’ai pas trouvé grand-chose sur la mise en abyme en architecture. Voici un article sur une agence chinoise.

À Kyoto, le Pavillon d’Or (Kinkaku-ji) inspira à Yukio Mishima un roman éponyme. Le narrateur n’est autre que le jeune moine qui incendia le monument en 1950. Cet extrait relate comment, découvrant pour la première fois le Pavillon d’Or dont il rêvait depuis longtemps, le narrateur, d’abord déçu, découvre la maquette du Pavillon, et en tire une vertigineuse mise en abyme :

« Je regardai d’abord, sous sa cage de verre, une maquette du Pavillon d’Or, d’une exécution merveilleuse. Cette maquette me plut ; c’est qu’elle était plus proche du Pavillon d’Or de mes rêves. Et puis, ce Pavillon d’Or miniature, si parfaitement ressemblant, enchâssé dans le grand, suggérait le jeu infini des correspondances entre un macrocosme et le microcosme qu’il abrite. Pour la première fois, je pouvais rêver. Rêver à un Pavillon d’Or bien plus petit, bien plus petit que cette miniature et qui, dans sa petitesse, atteignait à la perfection : à un Pavillon d’Or aussi, infiniment plus grand que le véritable, grand au point de contenir le monde ».

Le cas suivant est à mi-chemin entre sculpture et architecture. Il s’agit du Parc Gulliver de Valence en Espagne. Dans cette sculpture géante qui est un jeu pour les petits et les grands, le chapeau géant du géant qui est posé à côté de son corps contient, visible à travers des vitres, une sculpture miniature (enfin à la dimension d’un homme normal), avec le chapeau, et cela s’arrête là, mais les concepteurs auraient pu s’amuser à répéter la figure dans le petit chapeau… Voyez parmi mes photos de Valence.

À Bilbao, La matière du temps (The Matter of Time) (1994–2005) de Richard Serra (1938-2024) est une œuvre intéressante, un « Paragone » à l’instar de l’œuvre de da Volterra, une « comparaison » de deux arts, sculpture & architecture. Le musée a été construit autour de cette œuvre qui est en soi une construction ; c’est une sorte de mise en abyme, qui m’a inspiré cette œuvre cinématographique prophétique que je vous propose en exclusivité mondiale : « Peut-on sortir de la matrice ? ». Voir mon article « Bilbao & Madrid ».

Au théâtre

Au sens strict, la mise en abyme est le fait qu’une pièce inclut une représentation théâtrale se rapportant à sa propre action. Tel est le cas de Hamlet de Shakespeare : dans la pièce que le personnage éponyme offre à la cour, dans laquelle il demande aux comédiens de représenter un régicide par poison instillé dans l’oreille, devant sa mère et son oncle, qui ont assassiné de cette manière feu le roi son père, de façon à observer leur réaction face à la représentation de leur crime. Mise en abyme d’une pièce et de son action cathartique à la puissance deux sur les spectateurs, mais aussi mise en abyme de la fonction politique du théâtre, de l’engagement des artistes. Shakespeare a aussi pratiqué une mise en abyme plus plan-plan dans La Mégère apprivoisée (1594), où l’on joue une pièce pour mystifier un personnage. Dans une version moins stricte, la mise en abyme aboutit au « théâtre dans le théâtre », dont un exemple canonique est la pièce de Jean de Rotrou Le Véritable Saint Genest (1647). On introduit ici l’allégorie baroque du theatrum mundi (théâtre du monde), qui consiste à considérer la vie comme un théâtre. Les œuvres phares de ce thème sont La Vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca (1635), L’Illusion comique de Pierre Corneille (1636), etc. Dans La Tempête, Shakespeare — encore ! — met dans la bouche de Prospero, prince dépossédé et magicien, ces paroles à double sens pouvant être interprétées comme une allégorie de la création théâtrale : « le spectacle déchirant de ce naufrage / Qui, en toi, a touché la compassion au vif, Mon art l’a su régler de si prudente sorte / Que pas une âme n’a souffert, que nul à bord / N’a perdu un cheveu, nul, dis-je, de tous ceux / Que tu viens d’entendre crier, de voir sombrer » (acte I, scène 2 ; édition GF, traduction de Pierre Leyris, 1991). De même, acte IV, scène 1 : « Ces acteurs, J’eus soin de vous le dire, étaient tous des esprits : Ils se sont dissipés dans l’air, dans l’air subtil. Tout de même que ce fantasme sans assises, Les tours ennuagées, les palais somptueux, Les temples solennels et ce grand globe même Avec tous ceux qui l’habitent se dissoudront, S’évanouiront tel ce spectacle incorporel Sans laisser derrière eux, ne fût-ce qu’un brouillard. Nous sommes de la même étoffe que les songes Et notre vie infime est cernée de sommeil… ». Et encore : « Les tombeaux, réveillant les dormeurs à mon ordre Se sont ouverts afin de les laisser sortir Tant sont puissants mes charmes… » (acte V, scène 1). À l’époque classique, Molière reprend le thème du théâtre dans le théâtre, sinon du théâtre du monde, dans La Critique de l’École des femmes et dans L’Impromptu de Versailles. Mieux, dans Dom Juan (1665), la visite d’Elvire à l’acte IV venue faire son numéro de séduction christique à Don Juan me semble constituer une mise en abyme, du moins plusieurs réactions de Don Juan, insensible à cette mise en scène, et de Sganarelle, qui s’y laisse prendre, corroborent cette interprétation : « DON JUAN, à Sganarelle. — Tu pleures, je pense. » […] « Sais-tu bien que j’ai encore senti quelque peu d’émotion pour elle, que j’ai trouvé de l’agrément dans cette nouveauté bizarre, et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d’un feu éteint ? ». Si j’étais metteur en scène, j’installerais les deux acteurs parmi les spectateurs pour cette grande scène du IV, mais cela est difficile, car en dépit de cette vision critique, les tirades d’Elvire doivent rester extrêmement émouvantes. C’est de nous-mêmes, spectateurs naïfs, que se moque Molière, à travers les pleurs de Sganarelle. Dans L’Île des esclaves (1725), Marivaux inverse les rôles et les habits entre maître et valet, ce qui donne lieu à plusieurs procédés de mise en abyme, comme dans la scène 3, lorsque Cléanthis joue sa maîtresse faisant l’évaporée :

« CLÉANTHIS. – Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé ? Ah qu’on m’apporte un miroir ; comme me voilà faite ! que je suis mal bâtie ! Cependant on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit ; des yeux battus, un teint fatigué ; voilà qui est fini, il faut envelopper ce visage-là, nous n’aurons que du négligé, Madame ne verra personne aujourd’hui, pas même le jour, si elle peut ; du moins fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant il vient compagnie, on entre : que va-t-on penser du visage de Madame ? on croira qu’elle enlaidit : donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies ? Non, il y a remède à tout : vous allez voir. Comment vous portez-vous, Madame ? Très mal, Madame ; j’ai perdu le sommeil ; il y a huit jours que je n’ai fermé l’œil ; je n’ose pas me montrer, je fais peur. Et cela veut dire : Messieurs, figurez-vous que ce n’est point moi, au moins ; ne me regardez pas, remettez à me voir ; ne me jugez pas aujourd’hui ; attendez que j’aie dormi. »

À l’époque moderne, le vertige de la mise en abyme ne cesse de fasciner les auteurs, que ce soit Pirandello avec Six personnages en quête d’auteur (1921), ou Jean Anouilh avec Antigone (1944). Même dans Lorenzaccio de Musset, plusieurs scènes montrent Lorenzaccio mettant en scène le drame qu’il s’apprête à jouer, par exemple quand il répète avec Scoronconcolo le meurtre d’Alexandre (Acte III, scène 1). La vie est théâtre.

Un cas particulier de mise en abyme au théâtre est le « one man show ». Voici un célèbre sketch de Coluche qui nous faisait pisser de rire quand j’étais ado : « Et vous trouvez ça drôle » (L’Éléphant). Une histoire drôle y est incluse dans une histoire drôle ; elle se trouve racontée deux fois avec un effet cliquet !

À l’opéra

Dans Don Giovanni de Mozart et Lorenzo da Ponte, lors du repas de Don Giovanni à l’Acte II, scènes 13 et 14, on joue pour le divertissement de Don Giovanni, des airs de trois opéras récents, dont le livret est dû à da Ponte. Parmi ces airs, celui des Noces de Figaro, dont les paroles prémonitoires (« tu n’iras plus […] tournicoter partout, jour et nuit, troublant le repos des belles ») tombent à propos sur le destin de Don Giovanni.

Dans La Traviata, Acte II, scène 2, opéra de Giuseppe Verdi, d’improbables « matadors de Madrid » invités à la fête de Flora, racontent une histoire d’amour où un certain Piquillo épris d’une Andalouse, relève le défi d’abattre « cinq taureaux en un seul jour ». Or ce court récit qui pourrait paraître anodin, est une mise en abyme, et prépare par contraste la mise à mort de Violetta par Alfredo, qui se comporte d’une façon honteuse, en la traitant comme si ils étaient dans une arène : il « jette avec mépris et colère une bourse aux pieds de Violetta » (cf. notre article sur Insultes & discriminations).

En littérature

L’une des plus belles mise en abyme littéraire est avortée, puisque Michel de Montaigne renonça à publier au milieu du premier volume de ses Essais après le chapitre XXVIII « De l’Amitié » le Contr’un de son ami Étienne de La Boétie, lequel avait également pour thème l’amitié, comme le montre cet article de Paul Zawadzki. Il dut y renoncer parce que, entretemps, l’essai de La Boétie avait été publié par des protestants dans un cadre polémique et Montaigne craignait de « passer pour un calviniste et de discréditer l’œuvre » (Wikipédia). En lieu et place, il publie au chapitre XXIX, « Vingt et neuf sonnets d’Estienne de La Boetie », et l’identité entre le n° du chapitre et le nombre de sonnets souligne là aussi la mise en abyme.

Voir le développement qu’Agnès Vinas consacre à la mise en abyme dans Zazie dans le métro, de Raymond Queneau. Queneau rejoint d’ailleurs la thématique du théâtre baroque : « Paris n’est qu’un songe, Gabriel n’est qu’un rêve (charmant), Zazie le songe d’un rêve (ou d’un cauchemar) et toute cette histoire le songe d’un songe, le rêve d’un rêve, à peine plus qu’un délire tapé à la machine par un romancier idiot (oh ! Pardon) ». Les romans ou récits utilisant la mise en abyme sont légion. On pense à Don Quichotte, de Miguel de Cervantes, dont la deuxième partie est une mine, puisque le héros éponyme découvre les romans qui brodent sur ses aventures, ce qui permet à l’auteur de régler ses comptes avec les usurpateurs qui lui ont piqué son héros pour publier ses apocryphes. C’est l’inauguration de l’anti-roman, dont Jacques le Fataliste et son maître, de Denis Diderot constituera un nouveau modèle. Le XIXe, puis le XXe siècle voient l’avènement de nombreux romans qui ne font que raconter l’aventure de leur écriture, à commencer par À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui raconte en 4000 pages l’histoire de son écriture. C’est à André Gide, qui a beaucoup fait dans le genre, qu’on doit l’expression de « mise en abyme », empruntée à l’héraldique. On cite souvent son Journal : « J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre. Rien ne l’éclaire mieux et n’établit plus sûrement toutes les proportions de l’ensemble. Ainsi, dans tels tableaux de Memling ou de Quentin Metsys, un petit miroir convexe et sombre reflète, à son tour, l’intérieur de la pièce où se joue la scène peinte. Ainsi, dans le tableau des Ménines de Diego Vélasquez (mais un peu différemment). Enfin, en littérature, dans Hamlet, la scène de la comédie ; et ailleurs dans bien d’autres pièces. Dans Wilhelm Meister, les scènes de marionnettes ou de fête au château. Dans La Chute de la maison Usher, la lecture que l’on fait à Roderick, etc. Aucun de ces exemples n’est absolument juste. Ce qui le serait beaucoup plus, ce qui dirait mieux ce que j’ai voulu dans mes Cahiers, dans mon Narcisse et dans La Tentative, c’est la comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à en mettre un second „en abyme“ ». Paludes est l’histoire de l’écriture de Paludes, selon la formule leitmotiv : « J’écris Paludes ». Et Les Faux-Monnayeurs présente le personnage de l’oncle Édouard, en train d’écrire un roman intitulé Les Faux-Monnayeurs, ainsi que nombre de réflexions sur l’art du roman émanant de divers personnages.

Dans L’Homme qui rit, de Victor Hugo (1869), c’est la cabane d’Ursus qui figure la maison d’exil de Hugo à Guernesey, contenant tout le savoir humain et son prophète qui vaticine depuis la boîte. Trois ans plus tôt, dans Les Travailleurs de la mer, le personnage de Gilliatt, ouvrier touche à tout réalisant seul le sauvetage génial de la machine à vapeur de la Durande, est l’image de Hugo à la fois écrivant, mais aussi tentant à lui seul de sauver le bateau France. Dans La Mort à Venise, de Thomas Mann, on peut voir dans cet amour tardif de l’écrivain Aschenbach pour Tadzio, la mise en abyme du rôle du lecteur, puisque l’écrivain se retrouve, comme les lecteurs de ses livres, dans l’incapacité de donner du sens à ce qu’il perçoit de la réalité qui se propose à lui. Il bute sur le nom propre de « Tadzio », un peu comme un lecteur face à l’étrangeté d’un roman. Dans le chapitre XIII de la seconde partie de Madame Bovary, Flaubert nous montre Rodolphe en train d’écrire une lettre d’adieu à Emma, qui brille par son hypocrisie. Ce faisant, ne nous montre-t-il pas l’écrivain au travail ?

La mise en abyme prend parfois des allures plus simples. Ainsi, dans La Civilisation, ma Mère !…, de Driss Chraïbi, une scène clé se passe au cinéma. La mère, en voie d’émancipation, venue pour la première fois au cinéma, fréquenté uniquement par des hommes, tombe en extase devant un fim intitulé Le Fils de Shéhérazade. Or, ce film raconte l’histoire de Shéhérazade qui libère son fils prisonnier. C’est le thème inversé du roman, dans lequel la Mère est libérée par ses fils. Le contexte arabo-islamique du film contribue à la mise en abyme, mais on a là un cas-limite, puisque deux arts différents sont inclus l’un dans l’autre. L’excipit de Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, propose un exemple canonique : « Macondo était déjà un effrayant tourbillon de poussière et de décombres centrifugé par la colère de cet ouragan biblique, lorsque Auréliano sauta onze pages pour ne pas perdre de temps avec des faits trop bien connus, et se mit à déchiffrer l’instant qu’il était en train de vivre, le déchiffrant au fur et à mesure qu’il le vivait, se prophétisant lui-même en train de déchiffrer la dernière page des manuscrits, comme s’il se fût regardé dans un miroir de paroles. Alors il sauta encore des lignes pour devancer les prophéties et chercher à connaître la date et les circonstances de sa mort. Mais avant d’arriver au vers final, il avait déjà compris qu’il ne sortirait jamais de cette chambre, car il était dit que la cité des miroirs (ou des mirages) serait rasée par le vent et bannie de la mémoire des hommes à l’instant où Aureliano Babilonia achèverait de déchiffrer les parchemins, et que tout ce qui y était écrit demeurait depuis toujours et resterait à jamais irrépétible, car aux lignées condamnées à cent ans de solitude, il n’était pas donné sur terre une seconde chance. » Dans Le Dernier de son espèce, d’Andreas Eschbach (L’Atalante, 2003), le protagoniste tape lui-même son histoire sur un écran mental, qu’il est théoriquement le seul à pouvoir visualiser. Heureusement à la fin de l’histoire, il parvient à imprimer ce texte. Le personnage génère sa propre histoire, qui est censée avoir un rôle de témoignage à charge contre ses créateurs à la Frankenstein. Dans Erewhon de Samuel Butler, les 3 remarquables chapitres philosophiques intitulés « Livre des machines » constituent une mise en abyme->818] d’un traité scientifico-philosophique à l’intérieur de ce livre d’aventures. Ces réflexions entrent en résonance avec tout le reste des aventures du personnage.

Cela nous conduit à la notion inventée par le linguiste Dominique Maingueneau (Pragmatique pour le discours littéraire, Dunod, 1990) des « miroirs légitimants » : un « anti-miroir » ou repoussoir, et un « miroir qualifiant ». Ce motif apparaît souvent dans la mise en abyme, ou bien il en constitue une version minimaliste : l’auteur mentionne ses modèles, ou bien ses repoussoirs. Voir un exemple dans Histoire d’Alban Méric (Quintett, deuxième mouvement), de Frank Giroud & Paul Gillon. En littérature jeunesse, citons un exemple :Will & Will, de John Green & David Levithan (2010). Un personnage y crée sur scène les personnages de ses amis, transposés en comédie musicale. Voir aussi dans Mon frère et son frère, de Hakan Lindquist (1993). Un exemple limite nous est fourni par le roman le plus minable qu’il m’ait été donné de critiquer, dans lequel l’auteur évoque un livre auquel l’héroïne fait subir un sort que son propre opus mériterait amplement : « j’ai jeté le livre dans une poubelle sans avoir oublié auparavant de le déchirer […] Pour être bien sûre que plus personne ne tomberait jamais sur ce sous-produit d’un obscur complot d’un humain contre lui-même ». En poésie, on peut citer le « Poème liminaire », de Léopold Sédar Senghor. Dans ce poème, le mot « bombe » dans cette expression : « Et pourquoi cette bombe / Dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse ? / Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre ? » peut désigner le poème lui-même, qui par ses attaques contre le colonisateur et les poètes obsolètes, constitue une « bombe » verbale. Dans son Voyage à Rome, Émile Zola est bluffé par Michel-Ange, et son admiration constitue un bel exemple de miroir qualifiant : « La besogne géante qui me plaît. Le monsieur qui s’enferme avec tant de mètres et de mètres de muraille à couvrir, et qui commence son œuvre énorme, dans la confiance de sa volonté et de son effort. […] pas de modèle vivant possible pour cet agrandissement énorme. Tout donc tiré du cerveau et jeté là. À voir si des cartons ont été faits antérieurement. Puis, à la besogne, cette humanité agrandie, de visionnaire. Ces pages de synthèse géante, de symbolisme colossal. Et tout cela d’un coup, dans une poussée de l’effort, dans un épanouissement de la puissance. Une œuvre énorme qui me va au cœur, dont j’ai rêvé toute ma vie ». Dans En censurant un roman d’amour iranien (2008), de Shahriar Mandanipour (né en 1957), le narrateur raconte ses démêlés avec la censure lors de ses tentatives de publier un roman, et comment la censure influe sur son écriture, ce qui donne une mise en abyme vertigineuse : « J’ai parfois l’impression que Sara jette un coup d’œil indiscret à ce que j’écris sur les pensées de Dara. Si mes soupçons sont fondés, force me sera de reconnaître avec Dara que je ne peux pas faire confiance aux personnages féminins de mon roman ». Plus loin, le personnage se rebelle contre l’auteur : « Tu n’aurais pas dû me créer ainsi. Tu n’aurais pas dû me décrire comme un pauvre hère, comme un pitoyable ver de terre. […] Tu m’as conçu ainsi pour permettre à ton roman de passer la censure ». Un beau & instructif roman à lire à l’occasion d’un voyage en Iran.

Dans Mikaël, d’Herman Bang, une longue scène situe les protagonistes au théâtre lors de la représentation d’une pièce intitulée Amoureuse de Georges de Porto-Riche par Réjane et Lucien Guitry, dont des extraits sont cités. Il s’agit d’une mise en abyme, car le thème de la pièce renvoie à celui du roman. Dans Le Docker noir, d’Ousmane Sembène (Présence Africaine, 1956), le protagoniste est jugé pour le meurtre d’une écrivaine qui lui a volé le manuscrit qu’il lui avait confié. Au cours de son procès, le juge lui demande s’il peut réciter un extrait de ce livre, et le voici qui en récite un chapitre entier, ce qui constituera seulement une circonstance atténuante, mais permet une mise en abyme, car ce roman historique évoque une mutinerie sur un bateau négrier, et cette violence anticoloniale renvoie évidemment à la situation du protagoniste qui a tué pour se venger d’une femme qui a fait de lui un « nègre » littéraire sans lui demander son avis.

Dans The Big red one (1980), le roman de Samuel Fuller éponyme de son film, le soldat et correspondant de guerre Zab est une mise en abyme car il s’est engagé dans l’infanterie pour « Chercher de la documentation pour écrire un roman de guerre », et émaille le roman de réflexions sur l’écriture de ce futur roman, qui correspondent à l’esthétique du cinéaste et romancier : « Il rêvait de succès, le succès de son roman de guerre qui serait un best-seller, « The Big Red One », salué comme le livre qui ferait autorité sur la guerre. » (p. 106).

L’un des meilleurs exemples de mise en abyme de la littérature mondiale est Le Pont aux trois arches d’Ismaïl Kadaré (1978). Une légende balkanique y est racontée par la narrateur à l’un des constructeurs du pont, et cette légende, sur le modèle du « mensonge devenu vérité », informe le récit cadre, créant une autre légende, de quoi bouleverser les fondements du réalisme socialiste que l’auteur était censé respecter à l’époque !

Dans Extension du domaine de la lutte (1994), voici une réflexion sur le roman actuel : « Cet effacement progressif des relations humaines n’est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment en effet entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s’étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations ? Nous sommes loin des Hauts de Hurlevent, c’est le moins qu’on puisse dire. La forme romanesque n’est pas conçue pour peindre l’indifférence, ni le néant ; il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne » (p. 42, éd. J’ai lu).

Dans Les Particules élémentaires (1998), Michel Houellebecq nous livre une page hilarante de name dropping dans laquelle Philippe Sollers reçoit Bruno, qui a envoyé un texte pour sa revue : « Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski : que des réactionnaires. Mais il faut baiser, aussi, hein ? Il faut partouzer. C’est important. » Ces deux exemples constituent davantage des des « miroirs légitimants » qu’une mise en abyme stricto sensu. Extension du domaine de la lutte comprend plusieurs récits en abyme, œuvres du narrateur, qui expriment sa pensée sur la sexualité. Par exemple, p. 84 commence une longue digression : « J’en avais retracé quelques-uns sous le couvert d’une fiction animalière intitulée Dialogues d’un teckel et d’un caniche, qu’on pourrait qualifier d’autoportrait adolescent. Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, l’un des chiens faisait lecture à son compagnon d’un manuscrit découvert dans le bureau à cylindre de son jeune maître : « L’an dernier, aux alentours du 23 août, je me promenais sur la plage des Sables-d’Olonne, accompagné de mon caniche » ». Suivent des réflexions sur la sexualité à l’adolescence puis à l’âge mûr, censées être écrites par un « jeune maître », mais lues par un caniche à un teckel ! Elles incluent la sentence : « La sexualité est un système de hiérarchie sociale ». Ce récit en abyme se termine p. 96, mais il préfigure la théorie éponyme, exposée p. 100, qui est un approfondissement de la sentence précédemment exprimée : « Le libéralisme économique, c’est l’extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société ».

Dans Soumission (2015, Flammarion, p. 94), Houellebecq met en abyme certains romans de Joris-Karl Huysmans, dont le protagoniste est un spécialiste universitaire fameux à la mentalité inversement proportionnelle à son renom. L’intrigue se joue sur le parallèle entre l’esprit fin de siècle de Huysmans et le désenchantement de ce protagoniste si désespéramment houellebecquien : « En rentrant chez moi je me servis un grand verre de vin et me replongeai dans En ménage, j’en avais le souvenir d’un des meilleurs romans de Huysmans et d’emblée je retrouvai le plaisir de lecture, après presque vingt ans là aussi, miraculeusement intact. Jamais peut-être le bonheur tiède des vieux couples n’avait été exprimé avec une telle douceur : « André et Jeanne n’eurent bientôt plus que de béates tendresses, de maternelles satisfactions à coucher quelquefois ensemble, à s’allonger simplement pour être l’un près de l’autre, pour causer avant de se camper dos à dos et de dormir. » C’était beau, mais était-ce vraisemblable ? Était-ce un horizon envisageable aujourd’hui ? C’était de toute évidence lié aux plaisirs de la table : « La gourmandise s’était introduite chez eux comme un nouvel intérêt, amené par l’incuriosité grandissante de leurs sens, comme une passion de prêtres qui, privés de joies charnelles, hennissent devant des mets délicats et de vieux vins. » Certainement, à l’époque où la femme achetait et épluchait elle-même ses légumes, apprêtait ses viandes et faisait mijoter ses ragoûts pendant des heures, une relation tendre et nourricière pouvait se développer […] ». L’aller-retour entre le discours cité et le discours citant est le ressort de la « soumission » du protagoniste à la nouvelle donne politique. Voir un autre extrait de ce roman.

Voir notre article consacré à la mise en abyme dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola, et un cas de mise en abyme dans la Bible.

En chanson

Kery James nous fournit un excellent exemple de mise en abyme avec « L’impasse », qui contient un dialogue en rap avec le jeune rappeur Béné. Un rap qui contient un autre rap sur le même thème : exemple canonique de mise en abyme. La « Chanson de Jacky de Jacques Brel peut être considérée aussi comme une mise en abyme. Plus fort, la version de Léo Ferré de « La ballade des pendus » de François Villon (sous le titre « Frères humains ») inclut une chanson de Ferré superposée au texte de Villon scandé à la manière d’un rap précurseur.

En bande dessinée

La mise en abyme est souvent utilisée en bande dessinée avec divers effets. Citons pour commencer un ancêtre du genre, L’Idée fixe du savant Cosinus de Marie-Louis-Georges Colomb, dit Christophe, un joyeux Luron pionnier de la bande dessinée française. Dans une vignette du début du récit, Zéphyrin Brioché, le savant Cosinus dévore l’œuvre précédente du même auteur, La Famille Fenouillard, et y puise l’idée de faire lui aussi le tour du monde : « Il est vrai qu’il ne s’ennuyait pas, absorbé qu’il était dans la lecture des hauts faits de son cousin Fenouillard et de son illustre famille, livre excellent que doivent posséder, à l’exclusion de toutes les autres, deux catégories de gens : 1° ceux qui sont dentistes, 2° ceux qui ne le sont pas. ». Dans le volume 2 de Tea for two, de Lucile Gomez (2013), l’auteure ironise sur l’inefficacité de la technique de drague des humains, qui s’ignorent quand ils se désirent. Or la scène n’est pas directe, elle est censée constituer un documentaire. Et la dernière image nous montre une famille unie de tritons qui regardent ce documentaire animalier sur les humains, alors qu’une page précédente montrait divers rituels amoureux dans le monde animal, par exemple chez les tritons !

Ces batraciens renvoient bien sûr aux lecteurs, notamment aux jeunes lecteurs de la bande dessinée, censés au travers d’un divertissement, rechercher un peu d’information sur le monde étonnant des adultes ! Dans Jours tranquilles à Venise, de Bacilieri, le prologue montre le dessinateur dans son atelier, dessinant des planches (que l’on ne reconnaît pas dans l’album). Posés ici où là, des livres d’art, autant de miroirs légitimants. Dans Les Révoltés, de la série Ring Circus, de Chauvel & Pedrosa, (2004), une série de vignettes nous montre le graphiateur dessinant son décor, rupture de l’illusion réaliste. Dans Jessica Blandy, de Jean Dufaux & Renaud, Jessica est une écrivaine à succès, dont les livres sont souvent évoqués. Or, ses livres racontent surtout ses propres aventures, qui sont l’objet des volumes précédents…

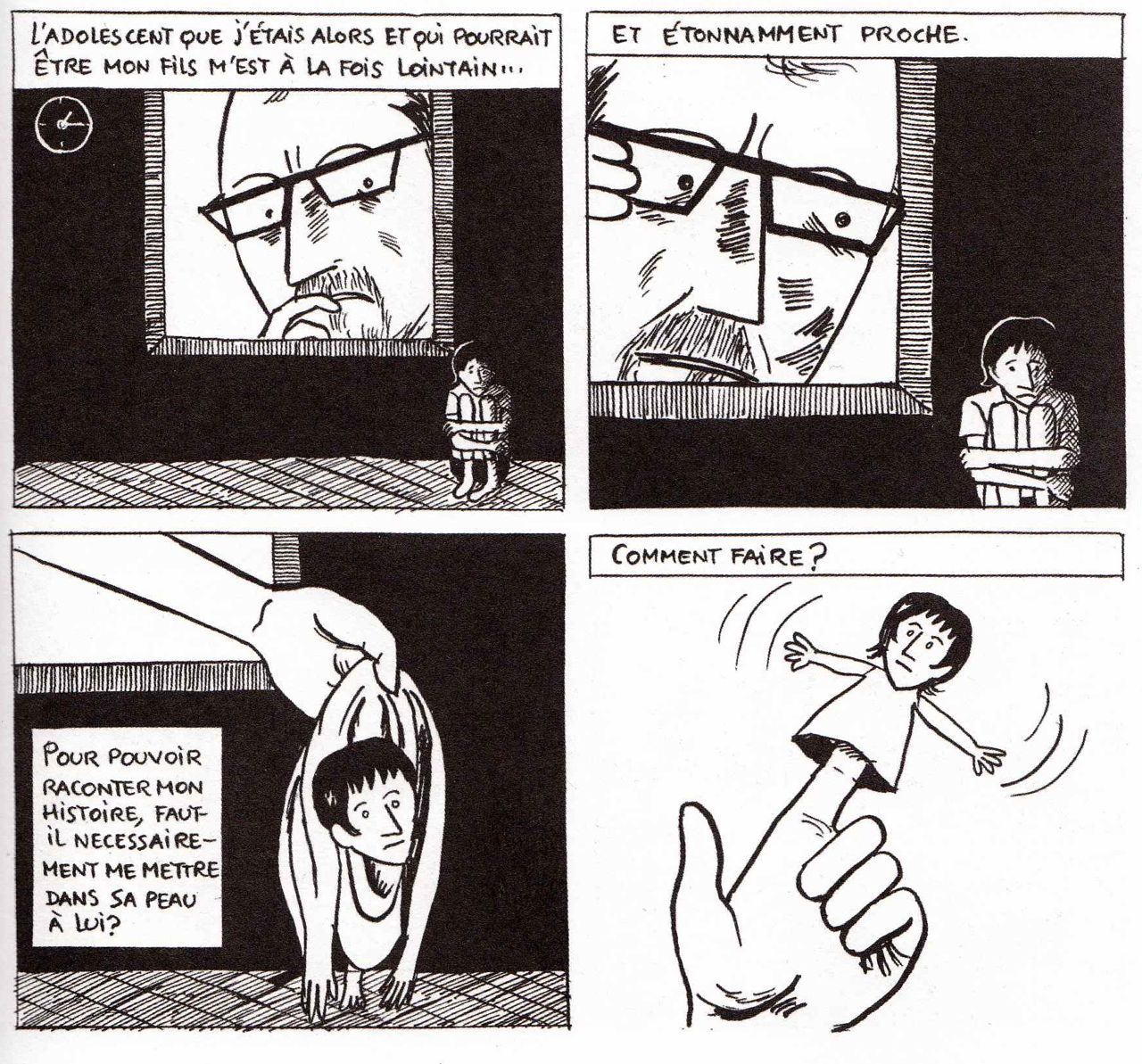

L’Automne 79, de Hugues Barthe, second tome d’un roman graphique autobiographique commencé avec L’été 79, se clôt sur une intéressante mise en abîme évoquant avec une rare sincérité — ou impudeur selon le point de vue — l’extrême difficulté à écrire ce diptyque, les premières versions refusées par l’éditeur, le sentiment de ne pas y arriver, le tout avec le talent rare de Hugues Barthe pour l’expression métaphorique des doutes existentiels (cf. ci-dessous, planche de la p. 131). On retrouve aussi une autre mise en abyme, ou auto-citation ici, des pages très belles du Petit Lulu consacrées à l’agonie de la mère et au raz de logo-marée sous laquelle l’ensevelit le jeune Hugues. Dans Locas, de Jaime Hernandez, les héroïnes évoquent souvent leur point de vue (négatif) sur les BD qu’elles lisent, et on trouve de fréquents dialogues entre graphiateur et personnages. Le point ultime n’est-il pas dans cet ovni que constitue La Vie intérieure de Véra Vérité, de Claude Brabant, le moment où la protagoniste plonge à l’intérieur de son vagin, lequel s’étend progressivement jusqu’à la rejoindre dans sa fuite ?

Enfin, voici un petit dessin de Philippe Geluck illustrant le procédé de façon très simple. Il est paru dans Télérama 3309 du 12/06/2013.

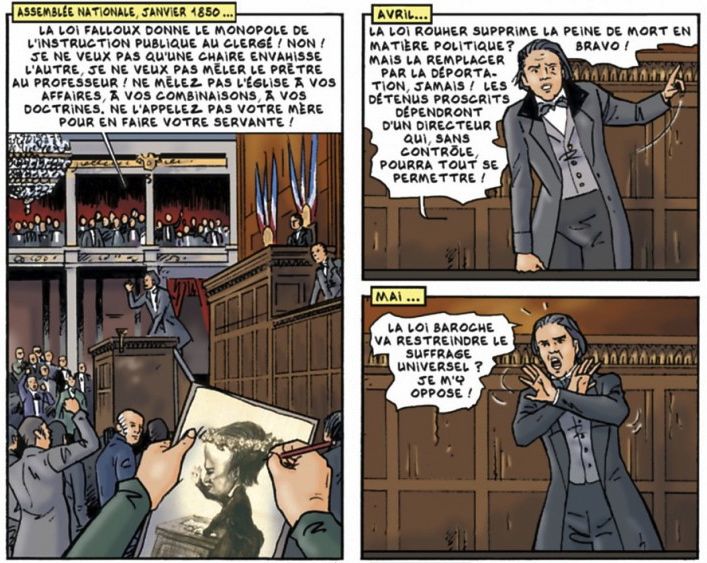

Mais pour terminer sur un grand tome, voici une caricature Honoré Daumier sur Victor Hugo, « Souvenirs du congrès de la paix », mise en abyme dans une vignette de la bande dessinée Victor Hugo (2014) de Bernard Swysen.

Divers

Voici une publicité croisée Desigual / Disney, photographiée en mars 2023 à l’aéroport de Barcelone, terminal 1. La tête de Mickey est constituée de Mickeys…

– La suite de l’article constitue désormais un article autonome sur la Mise en abyme au cinéma.

– Voir une belle page sur la mise en abyme en art sur le site de Madame Perez.

– Article de Lucien Dällenbach sur la mise en abyme pour l’Encyclopédie Universalis.

– Un article érudit & richement illustré en deux parties de Patrick Peccate sur son site Déjà vu.

Voir en ligne : Mise en abyme sur Wikipédia

© altersexualite.com, 2013-2024.

[1] Ce tableau a été vandalisé à deux reprises, en 1914 par une suffragette, puis en 2023 par de faux écolos sans doute financés par George Soros ou un autre cloporte de cet acabit.

altersexualite.com

altersexualite.com