Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Par les champs et par les grèves, de Gustave Flaubert & Maxime Du (...)

Bobos boueux sur les chemins de Bretagne

Par les champs et par les grèves, de Gustave Flaubert & Maxime Du Camp

Par les champs et par les grèves, de Gustave Flaubert & Maxime Du Camp

Édition de la Pléiade, Gallimard, 2013 (1847).

samedi 2 juillet 2022, par

Par les champs et par les grèves figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… », où ce livre – posthume en ce qui concerne Flaubert (1821-1880) – lui est uniquement attribué, oubliant Maxime Du Camp (1822-1894). Je l’ai choisi pour compléter la connaissance de l’ami Gustave, et puis parce qu’à l’heure du covidisme, on nous interdit de voyager, ou l’on multiplie les ausweis, sans parler des khmers verts qui voudraient assujettir l’emploi de l’avion à un crédit social si ce n’est social & vaxinal pour la part de la population qui ne possède pas un jet privé. Dans ces conditions, toute idée de voyage en France n’est-elle pas bienvenue ? Mon dernier voyage en date se trouve d’ailleurs avoir été une Randonnée en Côtes-d’Armor. Le livre est un peu décevant car l’étalage de connaissances l’emporte trop souvent sur la pure jouissance de l’espace & du temps ; mais il faut rappeler que cet ouvrage atypique n’était pas destiné à être publié ; c’était juste un journal intime à quatre mains. Les flaubertistes y trouveront des strates archéologiques des œuvres à venir de l’auteur en herbe.

Genèse d’un drôle de livre

Ce livre a la particularité de n’avoir pas été publié du vivant de Flaubert, sauf un fragment en article. Le voyage en Bretagne dont il constitue le mémorandum a été réalisé du 1er mai au 28 juillet 1847. Après la vogue des « voyages en Orient, accomplis à grands frais par les maîtres du siècle et figés dans des œuvres solennelles », le romantisme « avait rappelé la littérature à l’inspiration nationale » (p. 1303). Dans les années précédant le voyage de nos jeunes auteurs, Nodier, Stendhal, Gautier, sans oublier Prosper Mérimée et son travail à l’Inspection générale des monuments historiques, avaient beaucoup publié dans le genre voyage en France. Les deux amis se livrent à un travail préparatoire : « Comme disait Flaubert, nous préparâmes le voyage. Gustave se réserva la partie historique et trouva à la bibliothèque de Rouen tous les documents dont il eut besoin. Je m’étais attribué ce qui concernait la géographie, l’ethnologie, les mœurs et l’archéologie » ( Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, 1881). Ils s’étaient réparti aussi l’écriture : à Flaubert les chapitres pairs, à Maxime les impairs (sans préciser le contenu !). L’auteur de l’édition Pléiade précise que Du Camp ne consulta pas les notes du carnet de Flaubert. Le titre « prétentieux » selon Du Camp est choisi par Flaubert. Celui-ci a l’expérience d’un voyage familial en 1845 dans le midi de la France, dont il avait été exaspéré par l’absence de liberté. Il est infatigable, et avale sans reprendre haleine les « cent soixante lieues », soit « six cent quarante kilomètres » (p. 1307).

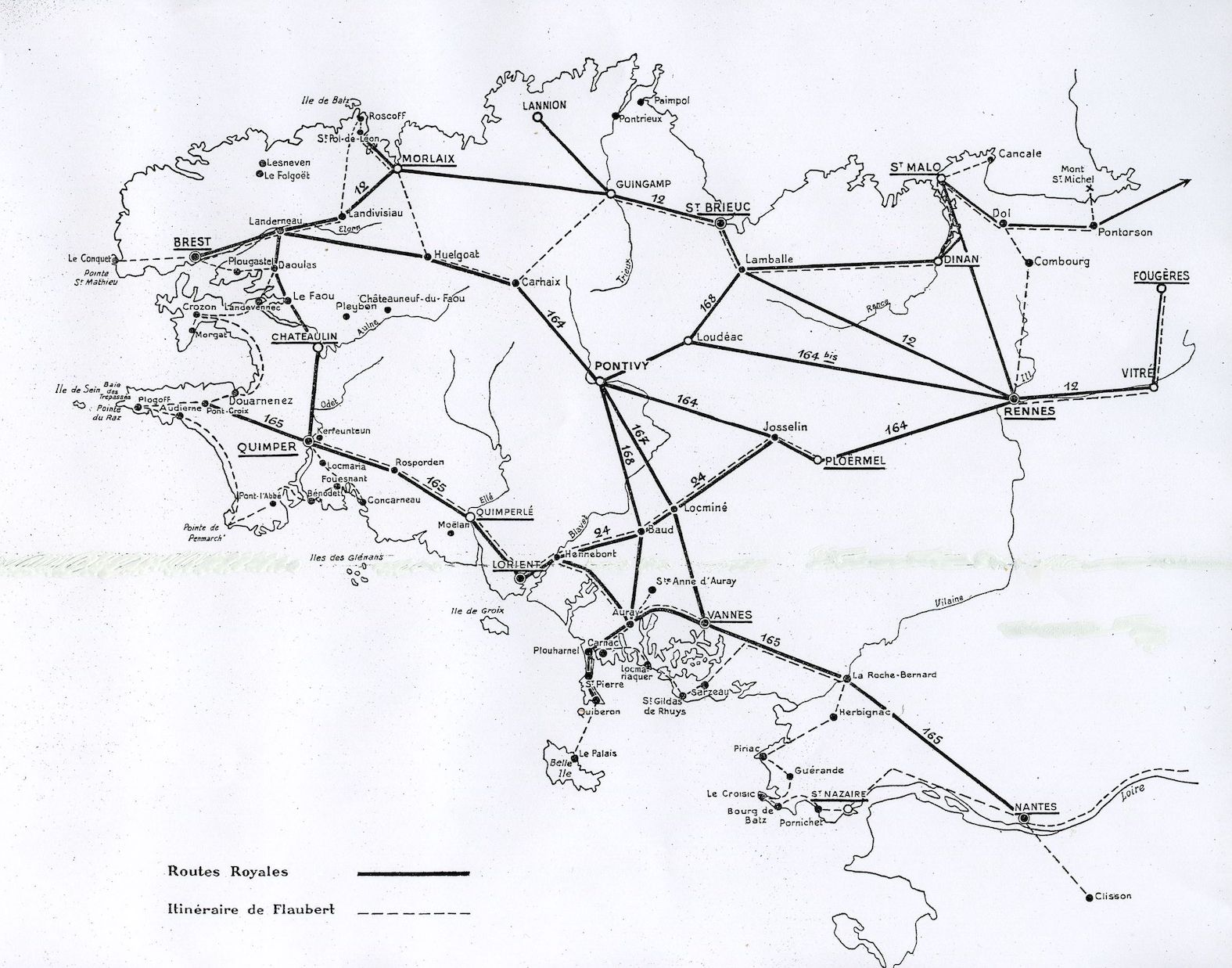

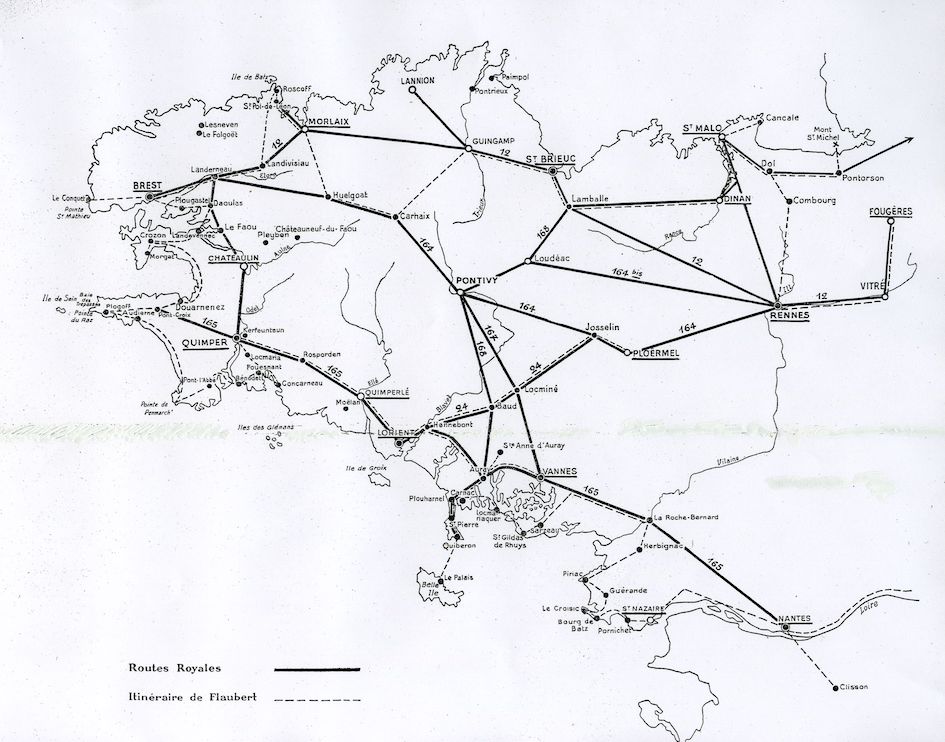

La non-publication était un choix, qui engendra une liberté de plume : « Quant à publier, ce serait impossible. Nous n’aurions, je crois, pour lecteur que le procureur du roi, à cause de certaines réflexions qui pourraient bien ne lui pas convenir » (lettre à Louise Colet). Libérés de la censure, les auteurs se permettent toutes les irrévérences. C’est la première fois que Flaubert s’astreint à un travail acharné du style qui sera sa marque de fabrique. Il travaille chaque phrase, y compris les transitions, en partant de ses notes. Maxime Du Camp publiera en 1852 dans La Revue de Paris les chapitres IV, VIII et X, et Flaubert en 1858 dans L’Artiste un fragment intitulé « Des pierres de Carnac et de l’archéologie celtique » (voir à a fin de cet article). Les chapitres de Flaubert sont publiés après sa mort dans ses œuvres complètes, en 1885, voire en 1881 (les dates sont contradictoires entre la Pléiade et Wikipédia). Il y a plusieurs manuscrits, auxquels s’ajoutent des copies réalisées par un copiste, pour chaque auteur. Autant dire que les éditeurs savants s’en sont donné à cœur joie, mais cela importera peu aux étudiants de BTS. En recopiant les extraits qui constituent cet article, j’ai constaté, en plus des passages caviardés pour décence, de nombreuses différences de style entre les éditions, selon que l’éditeur se base, supposé-je, sur le manuscrit ou une copie. L’édition Pléiade est truffée de notes abondantes dont on pourra se dispenser, mais que j’ai lues pour vous. Avant de commencer, voici la carte reproduite d’après l’article de Madame Le Herpeux, « Flaubert et son voyage en Bretagne », Annales de Bretagne, t. XLVII, 1940.

En route ! Chapitre I, Flaubert

Le Chapitre Premier contient la liste du matériel, et pourrait inspirer un corpus de comparaison avec les fiches techniques des voyagistes.

Premier extrait :

« Le 1er mai 1847, à 8 heures et demie du matin, les deux monades, dont l’agglomération va servir à barbouiller de noir le papier subséquent, sortirent de Paris dans le but d’aller respirer à l’aise au milieu des bruyères et des genêts, ou au bord des flots sur les grandes plages de sable. On n’avait d’autre ambition que celle de chercher quelque coin de ciel pur floconné de nuages enroulés, ou de découvrir au revers d’une roche blanche, caché sous les houx et les chênes, assis entre le fleuve et la colline, un de ces pauvres petits villages comme on en rencontre encore, avec des maisons en bois, de la vigne qui monte aux murs, du linge qui sèche sur la haie et des vaches à l’abreuvoir.

À d’autres temps, pour plus tard, les grands voyages à travers le monde, au dos des chameaux sur les selles turques, ou sous le tendelet des éléphants ; à d’autres temps, si jamais cela arrive, le grelot des mules andalouses, les pérégrinations rêveuses dans la Maremme, et les mélancolies de l’histoire, surgissant, avec les vapeurs du crépuscule, du fond de ces horizons où se sont passées les choses que l’on rêve dans les vieux livres.

Aujourd’hui, sans trop quitter le coin de sa cheminée où on laisse pour les y retrouver, presque tièdes encore, sa pipe et ses songeries, et sans aucun des poignants arrachements du départ, on s’en va, sac au dos, souliers ferrés aux pieds, gourdin en main, fumée aux lèvres et fantaisie en tête, courir les champs pour coucher dans les auberges dans de grands lits à baldaquin, pour écouter les oiseaux sous les arbres quand il a plu et pour voir, le dimanche, les paysannes sous le porche de l’église sortir de la messe avec leurs grands bonnets blancs et leurs gros jupons rouges, et quoi encore ? pour se hâler la peau à coup sûr et pour attraper des poux peut-être ?

Voilà donc ce qui a fait que deux êtres doués de raison (définition de l’homme dans les livres) ont, pendant sept mois, médité le dessin, la couleur, la forme, le relief et l’arrangement harmonique entre eux des objets suivants, à savoir :

Un chapeau de feutre gris ;

Un bâton de maquignon (venu exprès de Lisieux)

Une paire de souliers forts (cuir blanc, clous en dents de crocodiles)

dito [1] de cuir verni (costume de ville pour les visites diplomatiques, s’il s’en trouve à faire, ou les courses à Paphos si par hasard les oies de cette divinité nous enlèvent dans le char de la Déesse)

Une paire de guêtres en cuir (appropriée aux souliers forts) ;

dito en drap (pour protéger de la poussière nos chaussettes, les jours de souliers vernis) ;

Une veste de toile (chic garçon d’écurie)

Un pantalon de toile (démesurément large pour être mis dans les guêtres)

Un gilet de toile (dont la coupe élégante rachète la vulgarité de l’étoffe)

Ajoutez à cela la répétition du même costume en drap,

de plus un couteau modèle, deux gourdes, une pipe en bois, trois chemises de foulard, ce qu’il faut à un Européen pour ses ablutions quotidiennes, et vous aurez le cadre dans lequel nous nous sommes présentés en Bretagne, dans lequel nous avons vécu durant quelques semaines, à la pluie et au soleil : jamais habit de bal ne fut médité avec plus de tendresse, et ce qu’il y a de certain, porté avec aussi peu de gêne » (p. 4).

Ce premier chapitre donnera je pense des boutons à nos étudiants. C’est l’œuvre d’un cuistre qui fait étalage de son immense culture livresque, et qui pose du haut de ses 26 ans au réactionnaire et au laudator temporis acti (celui qui loue toujours le bon vieux temps, en l’opposant à la décadence du temps présent). Ses goûts architecturaux vont systématiquement sans surprise au suranné, dans la veine romantique (« Comme nous traversions le pont d’Amboise (il y en a deux : la ville étant bâtie sur les deux rives, et au milieu de son fleuve ayant une île) – ; il y a deux ponts, disons-nous, mais c’est le second qui est beau ! un de ces vénérables ponts, un de ces vieux ponts bossus, étroits, gris, racornis au soleil et à l’eau, où il semble qu’une traînée de cavaliers passant dessus, avec des bruits d’armures et de pieds de chevaux allant au pas, ferait un bon effet, et où l’on regrette de ne pas entendre chanter, assis sur la borne, un mendiant aveugle tournant sa vielle » […], p. 13). Dès le début de son voyage il nous propose un Ubi sunt : « Où sont maintenant les carrosses embourbés, et les grandes dames à falbalas, qui versaient dans les fondrières en se rendant dans leurs châteaux ? » (p. 5). Les notes nous renvoient à « La Maison du berger » d’Alfred de Vigny :

« On n’entendra jamais piaffer sur une route

Le pied vif du cheval sur les pavés en feu ;

Adieu, voyages lents, bruits lointains qu’on écoute,

Le rire du passant, les retards de l’essieu,

Les détours imprévus des pentes variées,

Un ami rencontré, les heures oubliées,

L’espoir d’arriver tard dans un sauvage lieu ».

À Blois lui vient ce qu’on peut considérer comme le synopsis de Madame Bovary : « On se plaît à rêver pour ces paisibles demeures, quelque profonde et grande histoire intime, une passion maladive qui dure jusqu’à la mort : amour contenu de vieille fille dévote ou de femme vertueuse ; on y met malgré soi, comme à sa place voulue, quelque beauté pâle, aux ongles longs et aux mains fines, dame aristocratique, aux froides manières, mariée à un bourru, à un avare, à un jaloux, et qui se meurt de la poitrine » (p. 7). Il délire façon vieux con sur la « femme de trente ans », et prête au sculpteur James Pradier, chez qui il a connu Louise Colet, des élucubrations sur le « téton lyrique » (p. 8).

Les pages les moins intéressantes sont sans doute celles où Gustave se fait conférencier Arts & Vie : « Après avoir servi aux noces du duc d’Alençon avec Marguerite d’Anjou, à celles d’Henri IV avec Marguerite de Valois, et aux sanglantes tragédies des Guises, le château de Blois resta tout ouvert pour recevoir d’autres fortunes. Marie de Médicis y fut enfermée et s’enfuit par cette fenêtre que l’on vous montre » (p. 10).

C’est plus intéressant quand les deux compagnons tombent sur des obscénités dont ils nous régalent ; ainsi pour certains détails des alentours du château d’Amboise :

« Il faudrait prendre l’œuvre à partir d’en bas qui commence par l’Aristoteles equitatus (sujet traité déjà sur une des miséricordes du chœur de la cathédrale de Rouen), et l’on arriverait en suivant les transitions à un monsieur qui s’amuse avec une dame dans la posture perfide recommandée par Lucrèce et par L’Amour conjugal. La plupart des sujets intermédiaires ont du reste été enlevés au grand désespoir des chercheurs de fantaisies drolatiques, enlevés de sang-froid, exprès, par décence, et comme nous le disait d’un ton convaincu le domestique de Sa Majesté « parce qu’il y en avait beaucoup qui étaient inconvenants pour les dames » […] « Le beau mal vraiment quand on aurait laissé intactes ces pauvres consoles où l’on devait voir de si jolies choses : ça faisait donc venir bien des rougeurs aux fronts des voyageurs ; ça épouvantait donc bien fort les vieilles Anglaises en boa avec des engelures aux doigts, et leurs pieds en battoirs, ou ça scandalisait dans sa morale quelque notaire honoraire, quelque monsieur décoré, qui a des lunettes bleues et qui est cocu. On aurait pu au moins comparer ça aux coutumes anciennes, aux idées de la Renaissance et aux manières modernes qu’on aurait été retremper aux bonnes traditions, lesquelles ont furieusement baissé depuis le temps qu’on s’en sert, n’est-ce pas Monsieur ? Qu’en dit Madame ? » (pp. 16-17).

Chapitre II, Du Camp

Maxime est un peu moins cuistre en son premier chapitre, mais il nous sert les mêmes fulminations, souvent passéistes, que son comparse. Notez que vous ne trouverez les extraits de Maxime nulle part sur Internet en dehors du présent article, et pourtant c’est fort instructif sur un certain état d’esprit qui mériterait d’alimenter une thèse de sociologie sinon de Lettres.

« En voyant ce travail sans nom, je me suis représenté l’assassin de ces innocentes murailles se reculant graduellement et clignant les yeux pour contempler son œuvre dans toute la plénitude de ses détails, et alors j’ai regretté les tenailles ardentes, le chevalet, les brodequins de fer, et même le pal que la Turquie défend contre la guillotine, qu’on veut lui imposer sous prétexte de civilisation » (p. 23).

Le voyageur bobo perce sous le marcheur : « En vain nous attendons une diligence qui doit nous porter à Fontevrault, elle n’arrive pas, l’impatience nous gagne ; nous faisons atteler un cabriolet de la poste, et au grand ébahissement des messieurs qui dînaient à la table d’hôte, nous partons au bruit du fouet, au chant joyeux des grelots qui sonnaient au cou de notre cheval » (p. 26).

Voici un bel extrait, dans lequel l’admiration de la nature le dispute au goût des vieilles pierres et du luxe : « Nous sortîmes, et après avoir déjeuné, nous mettons notre sac à nos dos, et nous prenons nos bâtons. Un gendarme facétieux regarde nos préparatifs et nous déclare que « s’il était riche, il aimerait bien à voyager comme ça ». Le blond Phébus nous rit entre deux nuages et nous partons

Nous suivons la route qui conduit à Montsoreau. Le temps est beau. Quelques grandes nuées blanches galopent dans le ciel, éperonnées par le vent. Les bourgeons des arbres s’entrouvrent au soleil ; nos bâtons résonnent sur le chemin ferré : il fait bon de marcher ainsi.

À Montsoreau, nous tournons à gauche et nous prenons la levée qui s’allonge jusqu’à Saumur, entre la Loire et les coteaux où les maisons s’entremêlent aux rochers couverts de ronces. Nous allons donc ainsi, cheminant joyeux et sans souci, bavards et silencieux, chantant et fumant : c’était pour nous un de ces jours qui font aimer la vie, un de ces jours où le brouillard s’écarte un peu pour laisser voir un coin d’horizon lumineux. Nous avions laissé derrière nous les mélancolies des grandes villes ; le paysage nous enivrait ; nous éprouvions au cœur des tendresses infinies et des miséricordes profondes. La Loire brillait large et calme, entre ses deux rives de prairies ; quelques grands bateaux la remontaient avec leur unique voile gonflée par le vent et paraissaient au loin comme ces galères antiques que les zéphyrs poussaient de leur haleine, et que les tritons escortaient en soufflant dans leurs conques.

Nous entrâmes dans SAUMUR par le vieux quartier, où nous nous arrêtâmes à regarder, près de l’église Saint-Pierre, un petit portail roman, qui s’ouvre clandestinement dans une rue latérale. L’arc plein cintre est de bon style ; son archivolte est convenablement tourmentée, et les chapiteaux de ses colonnes morcelées épanouissent des feuillages inconnus. Malgré le soleil qui l’éclaire, ce petit coin est dur et sombre. L’eau des pluies, égarée par une gargouille brisée, s’est égouttée sur lui et la terre a disparu sous une teinte verte veloutée de taches blanches : tout cela est triste et fait penser aux moines du temps jadis. Alléchés par cette petite porte de haut ragoût, nous nous précipitons pour voir l’entrée principale, et nous trouvons un portail de la fin du XVIIe siècle.

Après quelques circuits à travers la ville, nous arrivons tant bien que mal à l’hôtel de France, où notre tournure débraillée, poussiéreuse et fatiguée nous fait presque refuser un logement. On nous établit dans deux mauvaises chambres ; nous sonnons pour avoir de l’eau chaude ; on tarde à venir ; nous crions et tempêtons : l’hôtelier s’étonne de ce luxe de propreté inconnu à ses confrères de Saumur ; il juge d’après notre colère que peut-être nous valons mieux que notre apparence, et avec mille circonlocutions embarrassées, il nous installe dans le plus bel appartement de sa gargote.

Le lendemain le temps fut de mauvaise humeur. Un vent âcre soufflait ; le ciel se mit de la partie, et lâcha les écluses de ses nuages les plus humides. Nous attendîmes longtemps, pensant qu’un rayon de soleil boirait la pluie ; mais voyant la nuit venir et l’eau tomber toujours, nous faisons atteler une façon d’américaine ; nous y montons et malgré la brutalité fantastique et maladroite de notre cocher, qui trouve moyen d’accrocher, de rompre la sous-ventrière, de casser son fouet et sa lanterne, nous arrivons sans accident à Notre-Dame des Ardilliers, située presque hors la ville, auprès de la Loire » (p. 30).

Un passage sort du train-train conférencier, pour témoigner de l’état d’esprit réel des deux comparses, qui a empêché toute publication. Il s’agit d’une femme entrevue dans un petit bateau à vapeur sur la Loire entre Tours et Nantes : « ses dents blanches et nettes semblent vouloir mordre, tandis que ses lèvres roses, un peu épaisses, allongées, creusées d’une fossette à leur extrémité, et comme fellatrices par leur forme même, font rêver aux voluptés les plus mystérieuses, et les plus chères aux amants heureux ». […] « J’aurais voulu savoir son nom, son pays, ses habitudes, ses amours, sa vie entière enfin. Elle n’était pas mariée : la rougeur marbrée de sa main, que j’avais aperçue par hasard, me l’avait appris ; mais qui était-elle ? Je m’emparai de cette idée avec une intensité intellectuelle si violente que j’en arrivai à une souffrance véritable » […] « Lorsque la cloche du bateau annonça Angers, elle se leva d’un mouvement brusque et décidé ; elle traversa légèrement la planche qui joignait la vapeur au quai, elle embrassa un vieux bourgeois et une jeune femme qui semblaient l’attendre, puis elle marcha vers la ville, insoucieuse de mes regards qui la suivaient avec une telle ardeur que je remarquai à peine le Château noir, le vieux pont, et les sottes flèches dentelées de la cathédrale d’Angers. La vapeur siffla, les roues battirent l’eau, le bateau repartit, et je demeurai longtemps sous le poids de la mélancolie amère et profonde que j’avais ressentie » (p. 33). Je résume l’idée pour les Alice Coffin qui traîneraient sur ce site : « deux relous de banlieue matent une meuf dans le tromé. Ils trouvent qu’elle a une bouche à tailler des pipes. Ils tentent de la suivre mais elle ne les calcule pas et quitte le tromé par surprise ». Eh oui, le voyage, c’est aussi les rencontres sexuelles, raison pour laquelle il ne sera bientôt plus loisible qu’aux possesseurs de jets privés invités sur l’île de Jeffrey Epstein…

Je relève une page révélatrice à propos du Pont suspendu d’Ancenis, qui bien sûr excite le gandin passéiste (les deux bobos semblent obsédés par les ponts), ce qui nous permet de mieux comprendre la future lettre des artistes contre la Tour Eiffel, 40 ans plus tard : « on y jouit pleinement et dans toute sa stupide élégance de la vue du pont qui se balance au-dessus de la Loire, accroché par des fils de fer, et appuyé sur de hauts piliers. Rien ne m’attriste et ne me donne pire humeur qu’un pont suspendu avec son tablier aérien, et l’eau qui passe sans obstacle sous lui. On admire, on s’extasie, on crie au miracle quand on a réussi à agencer des planches, à ficeler des fils de fer, à engrener des cerceaux de fonte, de façon à leur faire porter piétons, cavaliers et voitures. Il est possible que ce soit un progrès de l’art et une utilité pour les bateaux grands voiliers ; mais c’est mortel pour le paysage, et ma foi la nature vaut bien quelquefois la peine qu’on se gêne pour elle. Rendez-nous nos bons vieux ponts de pierre à parapets saillants, à piliers en biseau : l’eau murmure et se brise contre eux, les barques s’accrochent aux anneaux de leurs voûtes, et le soleil fait bon effet sur eux, quand il se couche en les regardant ». Comment peut-on être si jeune et si bête ? C’est l’origine de la boboïtude ! À noter qu’il ne s’agit pas du pont suspendu actuel d’Ancenis tel que vous l’avez en lien ci-dessus, mais de son prédécesseur détruit pendant la 2de Guerre mondiale, qui reposait sur 4 piles, sans doute pas « en biseau », quel sacrilège ! Je suppose que les deux jeunes réacs devaient aussi fulminer devant le Pont des Arts, premier pont métallique de Paris, innovation due au Premier consul Napoléon Bonaparte, qui était déjà une vieillerie à leur majorité !

Je note une allusion aux passeports, qui n’inspire aucune fulmination : « Le père hôtelier nous quitte en ayant soin de réclamer nos passeports, et nous restons seuls quelques minutes ; nous profitons de cet instant pour reconnaitre les lieux » (p. 35). Je mets de côté cela pour un groupement de texte avec un texte génial de Victor Hugo en voyage en Normandie en 1836, qui vitupérait contre les Ausweis. Où l’on constate que les jeunes gandins, comme ceux d’aujourd’hui, ont des indignations sélectives. Voir cet article sur Totor.

Chapitre III, Flaubert

On retrouve le grand style, mais toujours les fulminations. Nous voici au musée de Nantes :

« je donnerais tout cela de bon cœur et sur l’heure, pour savoir le nom, l’âge, la demeure, la profession et la figure du monsieur qui a inventé pour les statues du musée de Nantes des feuilles de vigne en fer-blanc, qui ont l’air d’appareils contre l’onanisme. L’Apollon du Belvédère, le Discobole et un joueur de flûte sont enharnachés de ces honteux caleçons métalliques qui reluisent comme des casseroles. On voit d’ailleurs que c’est un ouvrage médité de longtemps et exécuté avec amour. C’est escalopé sur les bords et enfoncé avec des vis dans les membres des pauvres plâtres, qui s’en sont écaillés de douleur. Par ce temps de bêtises plates qui court au milieu des stupidités normales qui nous encombrent, il est réjouissant de rencontrer au moins une bêtise échevelée, une stupidité gigantesque ! Malgré tous mes efforts je ne suis parvenu à me rien figurer sur le créateur de cette pudique immondicité. J’aime à croire que le conseil municipal en entier y a pris part, que MM. les ecclésiastiques l’avaient sollicitée, et que les dames l’ont trouvée convenable » (p. 47).

Belle page où l’observation engendre une pensée là encore réactionnaire, et un état d’esprit de voyageur qui pourrait s’agencer dans un bon corpus : « La belle chose qu’une tête de sauvage ! Je m’en (sic) souviens de deux qui étaient là, noires et luisantes à force d’être boucanées, superbes en couleurs brunes, avec des teintes d’acier et de vieil argent. La première, celle d’un habitant du fleuve des Amazones, porte des dents qu’on lui a enfoncées dans les yeux. Parée d’ornements d’un goût inouï, couronnée de toutes sortes de plumages, et les gencives à nu, elle grimace d’une façon horrible et charmante. À côté sont suspendus les colliers bigarrés de plumes d’oiseaux qu’autrefois dans la Savane, quand elle criait et remuait, elle a pris sur les ennemis vaincus. Les colliers sont nombreux, ce qui prouve que c’était un brave qui avait expédié beaucoup d’âmes à Areskoui, car ces petites choses-là sont l’inverse de nos médailles de sauvetage.

On a mis près d’elle une tête d’homme de la Nouvelle-Zélande ; sans autre ornement que les tatouages qui l’ont engravée comme des hiéroglyphes, et que les soleils que l’on distingue encore sur le cuir brun de ses joues, sans autre coiffure que ses longs cheveux noirs, débouclés, pendants, et qui semblent humides comme des branches de saule, avec ses plumes vertes sur les tempes, ses longs cils abaissés, ses paupières demi-closes, elle a un air exquis de férocité, de volupté, de langueur. On comprend en la regardant, toute la vie du sauvage, ses sensualités de viande crue, ses tendresses enfantines pour sa femme, ses hurlements à la guerre, son amour pour ses armes, ses soubresauts soudains, sa paresse subite et les mélancolies qui le prennent sur les grèves en regardant les flots.

Tout cela existe encore – ce n’est pas un conte – il y a encore des hommes qui marchent nus, qui vivent sous les arbres, pays où les nuits de noces ont pour alcôve toute une forêt, pour plafond le ciel entier. Mais il faut partir vite si vous voulez les voir : on leur expédie déjà des peignes d’écaille et des brosses anglaises pour nettoyer leur chevelure écumeuse de la sueur des courses, plaquée de rouge par le sang caillé des bêtes féroces ; on leur taille des sous-pieds pour les pantalons qu’on leur fait ; on leur prépare des lois pour les villes qu’on leur bâtit ; on leur envoie des maîtres d’école, des missionnaires et des journaux.

Nous évitons généralement ce qu’on a soin de nous indiquer comme curieux, ainsi nous n’avons vu ni la colonie de Mettray, près Tours, ni l’hôpital des fous à Nantes, ni les forges d’Indret, ni le fort Penthièvre, ni le phare de Belle-Île, et nous ne sommes pas encore entrés dans aucun des beaux cafés des villes où nous passons ; mais nous sommes allés à CLISSON » (p. 48).

Il s’agit de l’une des fameuses têtes maories qui furent « restituées » à la Nouvelle-Zélande selon le wokisme en vigueur. Voir cet article, qui évoque une autre tête au musée de Rouen, dont il est étonnant que Flaubert ne parle pas ! Je n’ai rien trouvé sur la tête amazonienne. Existe-t-elle encore ? La photo ci-dessus est la seule trace que j’aie trouvée sur Internet de cette tête précisément, mais rien sur la tête amazonienne…

Je signale un hapax qui ne fait l’objet d’aucune note dans l’édition de la Pléiade : « les plantes sont fortes et dardues » : « dardues » ? Ce n’est pas une coquille car on retrouve l’adjectif sur Wikisource, mais quel sens ? « pointu comme un dard ; pourvues de plusieurs dards comme des cactus » ? On trouve aussi fréquemment sous la plume de Flaubert le verbe « darder » (« Le Soleil dardait ses rayons »).

On s’étonne que la visite du Château de Tiffauges n’inspire à Flaubert que quelques lignes sur Gilles de Rais : « cette chapelle était la chapelle, et ce château était un des châteaux de Gilles de Laval, sire de Rouci, de Montmorenci, de Raiz et de Craon, lieutenant général du duc de Bretagne et maréchal de France, brûlé à Nantes, le 25 octobre 1440, dans la Prée de la Madeleine, comme faux monnayeur, assassin, sorcier, sodomite et athée » (p. 58). « La niche y est encore, mais la statue n’y est plus. De même qu’à l’hôtel de ville, la boîte qui contenait le cœur de la reine Anne est vide aussi. Nous étions peu curieux de voir cette boîte, nous n’y avons pas seulement songé. J’aurais préféré contempler la culotte du maréchal de Raiz que le cœur de madame Anne de Bretagne. Il y a eu plus de passions dans l’une que de grandeur dans l’autre » (p. 59).

Chapitre IV, Du Camp

Je m’agace du fait que les éditeurs n’aient pas estimé utile d’ajouter en tête des chapitres ou en intertitres la liste des lieux visités. C’est quand même utile quand on s’inscrit dans la catégorie livre de voyage, car il est fréquent qu’on parte « sur les pas de », et ce livre m’inspire l’idée de suivre nos deux bougres… il ne me reste qu’à trouver un bougre ! À bon entendeur salut !

Bref paragraphe sur une cabane de foire, intéressant sur la question de la vérité : « Nous traversâmes tant bien que mal la cohue, et nous parvînmes jusqu’à une cabane en tôle devant laquelle un homme battait du tambour et montrait un grand tableau. […] Le tableau était une grande pancarte qui représentait une vache rouge et un mouton blanc porteur de bras humains sur le milieu du corps. Autour d’eux s’extasiaient des dames en chapeaux jaunes, des militaires à épaulettes d’or, et des messieurs en habits bleus. L’homme invitait tout le monde à venir voir ses deux jeunes phénomènes pour la bagatelle de deux sous : nous entrâmes, espérant une déception, elle ne vint pas, et nous vîmes ce qui avait été promis, c’est-à-dire, le mouton et la vache embarrassés sur les reins d’un appendice ayant à peu près forme de bras. Nous comptions nous convaincre d’un gros mensonge, et nous eûmes le regret de n’avoir à constater que la vérité : nous en fûmes étonnés et même choqués, tant il est vrai qu’on n’aime pas être trompé même aux dépens de la vérité » (p. 66).

Le Pont de La Roche-Bernard, qui a le malheur d’être suspendu et donc moderne, déchaîne encore les fulminations du gandin réactionnaire : « Malgré notre haine pour ces agencements incolores de fils de fer nous allâmes le visiter en suivant un sentier qui serpente au-dessus de la rivière, parmi les belles touffes d’or des ajoncs, qui valent bien à elles seules tous les ponts aériens du monde » (p. 71).

Une halte champêtre nous vaut une étonnante apologie de la zoophilie qui effectivement aurait difficilement trouvé place dans une édition publique : « Deux ou trois chèvres noires et barbues, méprisant les moutons et les taureaux, avaient hardiment escaladé les murailles, et suspendues à quelques pierres croulantes, arrachaient à belles dents les plantes parasites échevelées sur la ruine. J’aime les chèvres : au milieu de la civilisation qui a dénaturé tous les animaux, elles sont restées volontaires, sauvages, cherchant leur pâture où bon leur semble, et dédaignant les voies frayées. Bondissantes et vagabondes, leur pied sûr est prêt pour toutes les surprises, leur front armé pour tous les combats : aussi et quoi qu’on en puisse dire, je comprends les filles de Mendès qui se faisaient saillir par des boucs, et je ne blâme pas le goût des bergers calabrais » (p. 75 ; aucune note ne vient éclairer le lecteur sur ces mystérieux goûts !)

Chapitre V, Flaubert

Un certain luxe est au rendez-vous chez nos routards aisés : « Le gîte était propre et d’honnête apparence. On nous mit dans une grande chambre dont deux lits à baldaquin, recouverts d’indienne, et une table longue, pareille à celle d’un réfectoire de collège, formaient l’ameublement principal. Un raffinement de coquetterie avait laissé le pied des lits non bordé pour qu’on pût voir sur le bout de la couverture une large raie rouge, qui en faisait la bordure, et une précaution de propreté avait cloué sur la table une belle toile cirée verte comme du bronze » (p. 78). On pourrait comparer avec d’autres récits de voyage où le gîte est moins luxueux. À cette époque où la lessive se fait à la main, salir deux paires de draps (dessus et dessous) pour deux voyageurs au lieu de partager un lit supposait de l’huile de coude chez les lavandières locales. Je me souviens lors d’un voyage avec la FUAJ (Auberges de jeunesse) au Mexique vers 1999, avoir partagé un lit avec des participants d’un groupe de voyageurs parce que c’était à l’époque le modus vivendi et que la FUAJ pratiquait les plus bas prix, donc les conditions les plus rudimentaires, raison pour laquelle elle a fini par cesser l’activité voyages, plus adaptée au goût de ceux qui pratiquaient ce type de voyages.

Extrait à réserver pour un corpus sur le « goût des autres » : « C’est une chose dont on ne peut se défendre que cet étonnement imbécile qui vous prend à considérer les gens vivant où nous ne vivons point et passant leur temps à d’autres affaires que les nôtres. Vous rappelez-vous souvent, en traversant un village le matin, quand le jour se levait, avoir aperçu quelque bourgeois ouvrant ses auvents ou balayant le devant de sa porte, et qui s’arrêtait bouche béante à vous voir passer ? À peine s’il a pu distinguer votre visage ni vous le sien, et dans cet éclair pourtant tous les deux, au même instant vous vous êtes ébahis d’un immense étonnement. Il se disait en vous regardant fuir : « où va-t-il donc celui-là et pourquoi voyage-t-il ? », et vous qui couriez : « Qu’est-ce qu’il fait là ? disiez-vous, est-ce qu’il y reste toujours ? »

II faut assez de réflexion et de force d’esprit pour saisir nettement que tout le monde n’habite pas la même ville, ne se chausse pas chez votre bottier, ne s’habille pas chez votre tailleur et n’a pas vos idées ; mais je ne comprends point encore comment on existe lorsqu’on est notaire, comment il se peut faire que l’on soit employé dans un bureau, comment on se lève avant 10 heures pour se coucher avant minuit. Et je me demande sérieusement s’il est possible qu’il y ait des gens sur la terre s’occupant à autre chose qu’à aligner des phrases et à chercher des adjectifs » (p. 80).

La découverte de Carnac donne lieu à plusieurs pages d’ironie flaubertienne dont voici un extrait : « Voilà donc ce fameux champ de Carnac qui a fait écrire plus de sottises qu’il n’a de cailloux. Il est vrai qu’on ne rencontre pas tous les jours, des promenades aussi rocailleuses ; mais, malgré notre penchant naturel à tout admirer, nous ne vîmes qu’une facétie robuste, laissée là par un âge inconnu pour exerciter l’esprit des antiquaires et stupéfier les voyageurs. On ouvre des yeux naïfs et, tout en trouvant que c’est peu commun, on s’avoue cependant que ce n’est pas beau. Nous comprîmes donc parfaitement l’ironie de ces granits qui, depuis les druides rient dans leurs barbes de lichens verts, à voir tous les imbéciles qui viennent les visiter. Des savants ont passé leur vie à chercher ce qu’on en avait pu faire ; et n’admirez-vous pas d’ailleurs cette éternelle préoccupation du bipède sans plumes de vouloir trouver à chaque chose une utilité quelconque ? Non content de distiller l’océan pour saler son pot-au-feu et d’assassiner des éléphants pour s’en faire des manches de couteau, son égoïsme s’irrite encore lorsque s’exhume devant lui un débris quelconque dont il ne peut deviner l’usage » (p. 81). En appendices de cette édition on trouvera la version réécrite en 1858 de cet extrait (cf. ci-dessous).

À Carnac, c’est la première fois que nos deux voyageurs cessent de courir en touristes et se font villégiateurs, selon la dichotomie étudiée par Jean-Didier Urbain : « II n’y avait pour nous plus rien de curieux à Carnac. » […] Nous n’en restâmes pas moins trois jours encore à Carnac, à n’y faire autre chose que de nous promener au bord de la mer et à nous coucher sur la plage, où nous dessinions avec nos bâtons des arabesques qu’effaçait le flot montant, et sur laquelle, étendus en plein soleil, nous dormions comme des lézards.

L’un près de l’autre, assis par terre, nous prenions du sable dans nos mains, nous le regardions couler à travers nos doigts, nous retournions la carcasse séchée de quelque vieux crabe évidé, nous cherchions des galets creux pour nous faire des encriers, nous ramassions des coquillages ; et la journée passait. Le soleil s’abaissait sur la mer qui variait ses couleurs, continuait son bruit et laissait sur le rivage son long feston de varechs et d’écume. Nous ouvrions nos poitrines, nous humions le parfum des vagues, douce et âcre senteur mêlée d’eau, de brise et d’herbe qui accourt vers nous du fond de l’océan ; et des bouffées d’air chaud venaient d’entre les trous des dunes dont les joncs minces s’accrochaient aux boucles de nos guêtres quand, le soir arrivé, nous retournions au gîte en regardant dans le ciel les grandes traînées de pourpre qui s’étendaient sur son azur » (p. 89).

Le cimetière de Quiberon inspire une belle page sur une ancienne coutume dont j’ai aussi eu vent lors de mon voyage récent :

« Au milieu, un grand ossuaire tout ouvert reçoit les squelettes de ceux que l’on désensevelit pour faire place aux autres. De qui donc cette pensée : la vie est une hôtellerie, c’est le cercueil qui est la maison ? Ceux-ci ne restent pas dans la leur ; ils n’en sont que les locataires, et on les en chasse à la fin du bail. Autour de cet ossuaire, où cet amas d’ossements ressemble à un fouillis de bourrées, est rangée à hauteur d’homme, une série de petites boîtes en bois noir de six pouces carrés chacune, recouverte d’un toit, surmontée d’une croix, et percée sur la face extérieure d’un cœur à jour qui laisse voir dedans une tête de mort. Au-dessus du cœur, on lit en lettres peintes : « Ceci est le chef de*** décédé tel an, tel jour. » Ces têtes n’ont appartenu qu’à des gens d’un certain rang, et l’on passerait pour mauvais fils si, au bout de sept ans, on ne donnait au crâne de ses parents le luxe de ce petit coffre ; quant au reste du corps on le rejette dans l’ossuaire : vingt-cinq ans après on y jette aussi la tête. Il y a quelques années, on voulut abolir cette coutume : une émeute se fit, elle resta.

Il peut être mal de jouer ainsi avec ces boules rondes qui ont contenu la pensée, avec ces cercles vides où battait l’amour. Toutes ces boîtes, le long de l’ossuaire, sur les tombes, dans l’herbe, sur le mur, pêle-mêle, peuvent sembler horribles à plusieurs, ridicules à d’autres ; mais ces bois noirs se pourrissent à mesure que les os qu’ils renferment blanchissent et s’égrainent ; ces têtes vous regardant avec leur nez rongé, leurs orbites creuses et leur front qui luit par places sous la traînée gluante des limaçons ; ces fémurs entassés là comme dans les grands charniers de la Bible ; ces fragments de crânes qui roulent pleins de terre, et où parfois comme dans un pot de porcelaine a poussé quelque fleur qui sort par le trou des yeux ; la vulgarité même de ces inscriptions toutes pareilles les unes aux autres, comme le sont entre eux les morts qu’elles désignent ; toute cette pourriture humaine, disposée de cette façon, nous a paru fort belle et nous a procuré un solide et bon spectacle » (p. 91).

Je note un changement d’attitude chez Gustave, qui dans ses précédents chapitres nous communiquait chaque détail architectural : « Était-ce la peine de s’être exposé au mal de mer (que nous n’avions pas eu d’ailleurs, ce qui nous rendait indulgents) pour n’avoir à contempler que la citadelle dont nous nous souciions fort peu, le phare dont nous nous inquiétions encore moins, ou le rempart de Vauban qui nous ennuyait déjà ; mais on nous avait parlé des roches de Belle-Île ; incontinent donc nous dépassâmes les portes et, coupant net à travers champ, rabattîmes sur le bord de la mer.

Nous ne vîmes qu’une grotte, une seule – le jour baissait – mais qui nous parut si belle (elle était tapissée de varechs et de coquilles et avait des gouttes d’eau qui tombaient d’en haut), que nous résolûmes de rester le lendemain à Belle-Île pour en chercher de pareilles, s’il y en avait, et nous repaître à loisir les yeux du régal de toutes ces couleurs.

Le lendemain donc, sitôt qu’il fit jour, ayant rempli une gourde, fourré dans un de nos sacs un morceau de pain avec une tranche de viande, nous prîmes la clef des champs, et sans guide ni renseignement quelconque (c’est là la bonne façon), nous nous mîmes à marcher, décidés à aller n’importe où, pourvu que ce fût loin, et à rentrer n’importe quand, pourvu que ce fût tard » (p. 96).

« Quand nous l’eûmes gravie, nous nous trouvâmes sur le plateau qui domine ce côté de l’île, et continuâmes dans la même direction, à travers des champs sans arbres que n’égayait aucune verdure ; il était néanmoins fort doux de n’avoir plus qu’à remuer les pieds et à les pousser devant soi. Un petit bois de pins grêles s’offrit ; nous y entrâmes et, ayant débouclé le sac qui depuis quatre heures me ballottait aux épaules, nous commençâmes à déchiqueter avec nos ongles et nos mains la tranche de veau froid qui s’y hocquesonnait contre le morceau de pain.

Couchés par terre sur des feuilles tombées, nous dînâmes entre nos jambes, en faisant sécher au bout des branches d’arbre nos chaussettes et nos souliers tout trempés d’eau de mer.

Lorsque la nappe fut ôtée et qu’une bonne pipe nous eut remis de nos fatigues, nous ramassâmes le bâton et nous repartîmes.

Voulant traverser l’île dans sa largeur, nous nous dirigeâmes d’après le soleil, et allâmes droit en face de nous ; mais bientôt perdus dans la campagne, nous ne cherchâmes plus dès lors qu’à retrouver la mer dont le rivage, si nous le suivions toujours, devait nous ramener enfin au Palais, soit le soir, soit dans la nuit, ou le lendemain, car nous ne savions plus où il était, ni nous-mêmes où nous étions.

N’importe, c’est toujours un plaisir, même quand la campagne est laide, que de se promener à deux tout au travers, en marchant dans les herbes, en traversant les haies, en sautant les fossés, abattant des chardons avec votre bâton, arrachant avec vos mains les feuilles et les épis, allant au hasard comme l’idée vous pousse, comme les pieds vous portent, chantant, sifflant, causant, rêvant, sans oreille qui vous écoute, sans bruit de pas derrière vos pas, libres comme au désert !

Ah ! de l’air ! de l’air ! de l’espace encore ! puisque nos âmes serrées étouffent et se meurent sur le bord de la fenêtre, puisque nos esprits captifs, comme l’ours dans sa fosse, tournent toujours sur eux-mêmes et se heurtent contre ses murs, donnez au moins à mes narines le parfum de tous les vents de la terre ! laissez s’en aller mes yeux vers tous les horizons ! » (p. 99).

Ce changement de centres d’intérêt de nos voyageurs me rappelle une citation de Roland Barthes (Le Plaisir du texte) que j’ai déjà recopiée dans d’autres articles : « Ainsi, impossible d’imaginer notation plus ténue, plus insignifiante que celle du « temps qu’il fait » (qu’il faisait) ; et pourtant, l’autre jour, lisant, essayant de lire Amiel, irritation de ce que l’éditeur, vertueux (encore un qui forclôt le plaisir), ait cru bien faire en supprimant de ce Journal les détails quotidiens, le temps qu’il faisait sur les bords du lac de Genève, pour ne garder que d’insipides considérations morales : c’est pourtant ce temps qui n’aurait pas vieilli, non la philosophie d’Amiel. »

Chapitre VI, Du Camp

Nous avons droit à un long cours d’histoire sur les guerres du passé, qui fait tâche (ce n’est pas une coquille) dans un tel journal, alors que justement, le chapitre précédent de Gustave collait enfin au titre. Puis nous retrouvons les déambulations, et une rencontre d’un jeune Italien qui est sans doute plus voyageur que nos voyageurs : « Aussi comme nous fûmes défatigués le jour du départ, comme nos sacs étaient légers à nos épaules, comme nous marchions joyeusement en faisant voler sous nos pieds la poussière du chemin. Nous sautâmes dans un pré pour faire halte, et à ce moment passait sur la route un jeune marchand de statuettes, portant sa planche sur sa tête, en chantant une chanson génoise. Je repris le refrain ; il s’arrêta, prêtant l’oreille à ces paroles de son pays, il regarda de tous côtés, nous aperçut, couchés dans notre alcôve de foin vert, et vint vers nous. Nous causâmes quelques minutes avec lui. Il n’a pas seize ans, et il vient de Florence, en vendant ses bonnes femmes et ses caniches de plâtre. Il couche sur la paille, et marche tout le jour. Il dîne souvent d’un pain trempé dans l’eau de la rivière ; mais qu’importe ! nous ne le plaignîmes pas : car il est heureux, plus heureux cent fois que messieurs du ministère et des contributions directes : n’a-t-il pas sa jeunesse, sa liberté de bohème, et quelque romance italienne qu’il chante à pleine gorge, en allant pieds nus sur les chemins » (p. 118).

Quelques pages plus loin, on a droit à un souvenir d’enfance personnel qui tombe comme un cheveu sur la soupe.

Chapitre VII, Flaubert

Réflexion générale sur le voyage, à mettre de côté pour un corpus : « Ainsi se passe une journée de voyage ; il n’en faut pas plus pour la remplir : une rivière, des buissons, une belle tête d’enfant, des tombeaux. On savoure la couleur des herbes, on écoute le bruit des eaux, on contemple les visages, on se promène parmi les pierres usées, on s’accoude sur les tombes ; et le lendemain on rencontre d’autres hommes, d’autres pays, d’autres débris, on établit des antithèses, on fait des rapprochements : c’est là le plaisir ; il en vaut bien un autre. À ROSPORDEN, par exemple, nous vîmes dans le cimetière une femme en prières qui nous en rappela une autre que nous avions vue dans la cathédrale de Nantes. Elle était à genoux, raidie, immobile, le corps droit, la tête baissée, et regardait la terre avec un œil fouilleur plein de rage et de tristesse. Ce regard perçait la dalle blanche, entrait, descendait, pompait à lui ce qu’il y avait dessous. Celle de Nantes, au contraire, dont le teint était blanc comme la cire des cierges, couchée d’un côté sur un prie-Dieu, la bouche ouverte dans l’extase, les yeux portés au ciel, au-delà du ciel, plus haut encore, avait l’âme partie au dehors et flottante dans une immensité sans limites. Toutes deux priaient avec une aspiration démesurée, et certes qu’il n’y avait plus pour elles rien dans la création que l’objet de ce désespoir et de cette espérance. La première s’acharnait au néant, la seconde montait à Dieu ; ce qui était regret dans l’une était désir dans l’autre, et le désespoir de celle-ci si âcre qu’elle s’y complaisait comme à une volupté dépravée, et le désir de celle-là si fort qu’elle en souffrait comme d’un supplice. Ainsi toutes deux tourmentées par la vie, souhaitaient d’en sortir : celle qui priait sur le tombeau, pour rejoindre ce qu’elle avait perdu ; celle qui priait devant la Vierge, pour s’unir à ce qu’elle adorait. Douleur, aspiration, prière : même rêve, et quel abîme ! L’un pivotait sur un souvenir, l’autre gravitait vers l’éternité » (p. 133).

Autre belle page : « Quel qu’il soit, l’étranger pour eux est toujours quelque chose d’extraordinaire, de vague et de miroitant dont ils voudraient bien se rendre compte. On l’admire, on le contemple, on lui demande l’heure pour voir sa belle montre ; on le dévore du regard – d’un regard curieux – envieux, haineux peut-être, car il est riche, lui, bien riche, il habite Paris, la ville lointaine, la ville énorme et retentissante.

Dès que vous arrivez quelque part les mendiants se ruent sur vous, et s’y cramponnent avec l’obstination de la faim. Vous leur donnez, ils restent ; vous leur donnez encore, le nombre s’accroît, bientôt c’est une foule qui vous assiège ; vous aurez beau vider votre poche jusqu’au dernier liard, ils n’en demeurent pas moins acharnés à vos flancs, occupés à réciter leurs prières, lesquelles sont malheureusement fort longues et heureusement inintelligibles. Si vous stationnez, ils ne bougent ; si vous vous en allez, ils vous suivent ; rien n’y remédie, ni discours, ni pantomime : on dirait un parti pris pour vous mettre en rage ; leur ténacité est irritante, implacable. Comme on se prend à regretter alors les bonnes bassesses facétieuses du mendiant italien, faisant la roue devant votre carriole en vous traitant d’Excellence, et l’aimable gueuserie insolente du gamin de Paris qui vous demande votre bout de cigare en vous appelant Général, et qui le ramasse dans le ruisseau en vous riant au nez !

La pauvreté du Midi n’a rien qui attriste ; elle se présente à vous pittoresque, colorée, rieuse, insouciante, chauffant ses poux à l’air, et dormant sous la treille ; mais celle du Nord, celle qui a froid, celle qui grelotte dans le brouillard et patauge nu-pieds dans la terre grasse, semble toujours humide de pleurs, engourdie, dolente, et méchante comme une bête malade. Ils sont si pauvres ! la viande pour eux est un luxe rare » (p. 135).

Je note une hallucination engendrée par la vue d’un abattoir, qui a peut-être planté la graine d’un Salammbô… « En ce moment, j’ai eu l’idée d’une ville terrible, de quelque ville épouvantable et démesurée comme serait une Babylone ou une Babel de Cannibales où il y aurait des abattoirs d’hommes ; et j’ai cherché à retrouver quelque chose des agonies humaines dans ces égorgements qui bramaient et sanglotaient. J’ai songé à des troupeaux d’esclaves, amenés là, la corde au cou et noués à des anneaux, pour nourrir des maîtres qui les mangeaient sur des tables d’ivoire, en s’essuyant les lèvres à des nappes de pourpre… Auraient-ils des poses plus abattues, des regards plus tristes, des prières plus déchirantes ? » (p. 138).

Autre page de réflexion sur le journal de voyage comme catégorie littéraire, qui semble contredire la façon des premiers chapitres : « Qu’exigez-vous de plus sur Quimper ? Que voulez-vous savoir encore ? Est-ce d’où lui vient son nom de Quimper ? Quimper veut dire confluent à cause du confluent de l’Odet et du Steir. Est-ce pourquoi on y a ajouté Corentin ? C’est à cause de Corentin son premier évêque « ayant esté homme de grande religion et intégrité de vie, vivant au temps de Gralon, roi de Bretagne ». Faut-il maintenant des dates ? Sachez donc que la première pierre de la cathédrale fut posée le 26 juillet 1424 par l’évêque Bertrand Rosmadec, et la dernière l’an 1501. J’ignore le jour, quel dommage ! De plus, la ville fut prise en 1344 par Charles de Blois, puis assiégée une fois en 1345 par le comte de Montfort ; puis deux fois en 1594 avant de se rendre au maréchal d’Aumont : mais vous n’exigez pas, ô lecteur, la description des sièges (j’oublie toujours que je n’ai pas de lecteur), donc je m’épargnerai également la relation des facétieuses entrées des évêques de Cornouailles – qui devaient laisser au prieuré de Locmaria leurs gants et leur bonnet, et à la porte de la cathédrale leurs bottes et leurs éperons — ainsi que celle de la vieille coutume du verre de vin que l’on présentait la veille de la Sainte-Cécile à la statue du roi Gralon, et qui, bu d’un trait par un des sonneurs de l’église, était rejeté dans la foule où celui qui le rapportait sans fracture au chapitre était récompensé d’un louis d’or. Toutes ces choses, en effet, étant aussi ennuyeuses à redire qu’elles ont été amusantes à apprendre, les livres vous les donneront si vous en êtes curieux, et non pas nous qui ne prisons pas assez les livres pour les copier, quoiqu’il nous arrive d’en lire, et que nous ayons même la prétention d’en faire » (p. 140).

Gustave est fasciné par la beauté d’un jeune homme, spécialement sa longue chevelure ; encore une belle page qui justifie l’absence de publication pour ce livre trop franc : « notre guide prit en route le gardien qui en a la clef. Il vint avec nous, emmenant par la main sa petite nièce, qui s’arrêtait tout le long du chemin pour ramasser des bouquets. II marchait devant nous, dans le sentier. Sa mince taille d’adolescent, à cambrure flexible, un peu molle, était serrée dans une veste de drap bleu ciel, et sur son dos s’agitaient les trois rubans de velours de son petit chapeau noir qui, posé soigneusement sur le derrière de la tête, retenait ses cheveux tordus en chignon. […] « Nous sommes entrés ; le jeune homme s’est agenouillé en ôtant son chapeau, et la grosse torsade de sa chevelure blonde s’est échappée et s’est dépliée dans une secousse en tombant le long de son dos. Un instant accrochée au drap rude de sa veste, elle a gardé la trace des plis qui la roulaient tout à l’heure, puis peu à peu est descendue, s’est écartée, étalée, répandue comme une vraie chevelure de femme. Séparée sur le milieu par une raie, elle coulait à flots égaux sur ses deux épaules et couvrait son cou nu. Toute cette nappe, d’un ton doré, avait des ondoiements de lumière qui changeaient et fuyaient à chaque mouvement de tête qu’il faisait en priant. À ses côtés la petite fille, à genoux, comme lui, avait laissé tomber son bouquet par terre. Là, seulement, et pour la première fois, j’ai compris la beauté de la chevelure de l’homme, et le charme qu’elle peut avoir pour des bras nus qui s’y plongent. Étrange progrès que celui qui consiste à écourter partout les superfétations grandioses de la nature, si bien que lorsque nous la découvrons dans toute sa vierge plénitude, nous nous en étonnons comme d’une merveille révélée.

Ô coiffeurs ! ô fers à papillottes ! ô philocomes à la vanille ou au citron ! perruquiers de tous pays ! brosses de toute façon ! onguent de toute puanteur ! ornez les chevelures de vos tire-bouchons et de vos tortillons, rasez-les à la malcontent, roulez-les à la Perrinet-Leclerc, montez-les en poire, étalez-les en saule pleureur, versez dessus votre colle de poisson, votre sirop de coing, vos bandolines fixateurs et vos encaustiques luisants : taillez, coupez, frisez raide et pommadez gras, jamais vous ne m’en montrerez une d’une distinction si relevée, ni d’une grâce si voluptueuse que celle-là, que l’on ne peignait sans doute qu’avec un gros peigne de corne blanche et que la pluie du ciel et la rosée mouillaient seules de leur eau pure » (p. 145).

Chapitre VIII, Du Camp

C’est sous la plume de Du Camp que naît la formule qui fournit le titre posthume : « Nulle route, nul sentier ne s’ouvraient devant nous ; nous allions à l’aventure par les champs et par les grèves, trouvant notre chemin comme nous pouvions, sautant de prairies en prairies, marchant dans des terrains vaseux où nos pieds enfonçaient, écrasant les joncs qui criaient sous nos pas, et rencontrant quelques troupeaux de maigres vaches, conduits par des femmes déguenillées, qui nous regardaient curieusement passer » (p. 160).

Voici la transcription d’un personnage truculent comme on en rencontre fréquemment dans les récits de voyage : « On n’a pas mené une existence aussi diaprée sans être bien fourni d’anecdotes, aussi M. Bataille en garde-t-il une collection choisie dans la gibecière de sa mémoire. « À Trafalgar, nous raconta-t-il, j’étais pointeur dans la première batterie de bas bord du Redoutable. Ça chauffait raide, la mitraille grêlait comme tous les cinq cents diables. Nous recevons une bordée en plein ; un boulet arrive et enlève le bras gauche d’un servant de ma pièce. Mon mâtin se baisse, ramasse son bras, le fourre dans un canon qu’on venait de charger : envoie-leur ça, dit-il, ça pourra peut-être casser la gueule à quelqu’un là-bas ; et puis après ça il tombe par terre, et on le descend à l’ambulance : il n’en est pas mort ; c’était un fier luron, et qui avait du poil aux yeux ! » (p. 163).

Témoignage sur la misère dans le Finistère : « Les villages où nous passâmes sont tristes, sombres, humides, misérables et taciturnes. Le cri d’un rouet, les aboiements d’un chien sont les seuls bruits de leur silence ; des enfants en guenilles grouillent sur les portes, et de maigres filles pétrissent de la bouse de vache, à genoux devant la fosse à fumier. Pas de vignes aux maisons, pas de fleurs sur les fenêtres, pas de coq chantant et secouant ses plumes, pas de pigeons roucoulant sur les toits comme dans les autres pays de France. Là, tout est morne, rien ne rit, ni l’homme ni la nature. Quand les années sont mauvaises, on ne mange que des racines. Il y en a là qui n’ont jamais goûté de pain, aussi comme ils sont hâves, comme ils marchent lentement, comme ils parlent d’une façon lamentable : comme leur voix a toujours l’air de la plainte d’un mendiant » (p. 168).

Réflexions à la suite d’une marche périlleuse à la Pointe du Raz : « Nous restions sans parler à côté l’un de l’autre, épuisés, rêveurs et presque consternés. Nous nous sentions la tête vide ; nos pensées flottaient vaguement dans notre cervelle ; nos yeux fixes regardaient sans voir ; nous avions une sorte de vertige intellectuel qui nous brisait ; nous étions sous l’impression d’un fantastique réel, que nous avions bu à trop amples gorgées ; nous savions bien que nous venions de voir des choses terrifiantes ; mais nous ne pouvions pas nous les expliquer ; nous avions perdu le souvenir et gardé l’émotion, semblables à ceux qui se réveillent frémissant, tout mouillés des sueurs d’un cauchemar, et qui déjà ont oublié leur rêve » (p. 170).

Pour la première fois semble-t-il, voilà que nos deux amis n’ont qu’un seul lit : « Quand nous eûmes dîné, il fallut nous coucher et ce ne fut pas une petite affaire ; nous n’avions qu’un lit et, n’en déplaise aux dames ! nous aimons à être seuls sous nos draps. Nous tirâmes au sort ; j’eus le matelas et les couvertures ; mon compagnon gagna la paillasse ; il s’y étendit tout habillé, tout chaussé, tout cravaté, la tête sur son sac, et ce ne fut pas lui qui dormit le plus mal ! » (p. 171).

Chapitre IX, Flaubert

Thème moderne : doit-on se priver de confort en voyage ? « Ô comfort ! me disais-je, en entrant timidement dans mes draps, ô comfort ! idéal du bonheur moderne, que tu es loin d’avoir pénétré jusqu’à Daoulas ! comme on y méconnaît tes douceurs ! Voilà cependant des gens qui ignorent tes stores, tes tapis, tes portières, tes étagères, tes calorifères ! Quel mépris du chic anglais ! quelle incurie dans le service ! quelle malpropreté de linge ! quels tristes couteaux ! Quelle vilaine argenterie ! On ne trouverait pas dans tout le pays une seule pierre ponce ; ils ne se doutent pas même de la manière de faire le thé, et certainement qu’aucune de ces maisons-là n’a un water-closet convenable » (p. 187).

Rencontre de voyage : « À côté de la cage, par terre aussi, se cachant le visage dans ses mains, une jeune femme était assise dans une attitude désespérée. Elle sanglotait, elle priait Dieu, elle suppliait tout le monde de la sauver, elle jurait de ne jamais retourner à Plougastel, elle s’écriait qu’elle allait mourir. C’était une petite femme brune, grasse, sale, mal peignée, mal vêtue, dont les pieds larges, chaussés de bas bleus, s’épataient dans des souliers sans cordons, et qui portait un tablier noir, usé, sur son ventre rebondi par une grossesse avancée. À mesure que l’on s’écartait du rivage sa terreur croissait, et elle se rapprochait de plus en plus de moi pour s’accrocher à quelqu’un, pour saisir quelque chose ; dans le mouvement d’une vague plus forte elle se jeta à mes pieds et, m’étreignant aux flancs, elle s’enfonça la tête dans mes cuisses sans en vouloir sortir. Ses boucles d’oreilles frottaient mes mains. Je sentais son sein haleter sur mes genoux et tout son corps frissonnant de terreur, qui se serrait sur le mien.

J’y prenais plaisir, pourquoi donc ? Est-ce parce que nous aimons davantage quand nous nous sentons plus forts que les autres ? Ou n’était-ce pas plutôt parce que la virilité de l’homme se complétant de la faiblesse de la femme, s’en rehaussant de vanité, et y aiguisant son appétit, iI y avait ainsi dans ce simple attouchement tout le rapport d’un sexe à l’autre et comme la communication de leurs caractères mêmes ? Quoi qu’il en soit, cela ne manquait pas de douceur et j’aurais voulu que la traversée fût plus longue… Et elle avait la crotte aux yeux ! » (p. 192).

Si elle avait la crotte aux yeux, les amis ne se sont pas regardés dans une glace : « On s’arrêtait pour nous voir : nous en valions la peine. Poitrine nue et la chemise bouffant à l’air, la cravate autour des reins, le sac à l’épaule, blancs de poussière, hâlés par le soleil, avec nos habits déchirés, nos chaussures usées, rapiécées, nous avions une belle allure vagabonde, insolente et pleine d’orgueil. Le fer de nos souliers sonnait sur le pavé ; sur nos dos nos sacs battaient la mesure, nos bâtons retombaient d’accord, et la fumée de nos pipes s’échappant sur le bord de nos chapeaux se tordait comme un panache.

MM. les officiers, ébahis de cette tenue, nous regardaient d’un air stupide ; quelques gamins nous suivaient de loin et on nous arrêta pour nous demander nos passeports » (p. 193).

Après Plougastel (dont nos amis étaient loin de se douter que deux siècles plus tard, ce serait le repaire du site complotiste Profession gendarme !), nous voilà à Brest, où l’on visite le bagne, attraction touristique majeure à l’époque, et motif littéraire (voir Claude Gueux de Victor Hugo) : « À l’hôpital du bagne, j’ai été ému comme un enfant en voyant sur le lit d’un forçat une portée de petits chats qui jouaient sur ses genoux. II leur faisait des boulettes de papier, et ils couraient après sur la couverture en se retenant aux bords avec leurs griffes pointues ; puis il les retournait sur le dos, les caressait, les embrassait, les mettait dans sa chemise. Renvoyé au travail, plus d’une fois, sans doute, sur son banc, quand il sera bien triste et bien las, il rêvera à ses heures tranquilles qu’il passait seul avec eux à sentir dans ses mains rudes la douceur de leur duvet et leurs petits corps chauds se tapir sur son cœur » (p. 195). C’est amusant car au chapitre suivant, Du Camp racontera par le menu des combats cruels d’animaux, chiens, ânes, ours, organisés par des bateleurs. On se demande quel rapport les gens avaient avec les animaux de compagnie.

Le clou du bagne, si je puis dire, vaudrait à ce livre d’être mis à l’Index par les inquisiteurs du wokisme : « Ambroise est un magnifique nègre de près de six pieds de haut et qui eût fait au XVIe siècle un admirable bravo pour un homme de qualité. Héliogabale devait nourrir chez lui quelque drôle de cette façon pour s’amuser, en soupant, à le voir étouffer à bras-le-corps un lion de Numidie, ou assommer à coups de poing les gladiateurs. II a une peau luisante, d’un noir uni, avec un reflet bleu d’acier, une taille mince, vigoureuse comme celle d’un tigre, et des dents si blanches qu’elles en font presque peur.

Roi du bagne de par le droit des muscles, on le redoute, on l’admire. Sa réputation d’hercule lui fait un devoir d’essayer les arrivants, et jusqu’à présent ces épreuves ont toutes tourné à sa gloire. II ploie des barres de fer sur son genou, lève trois hommes au bout du poing, en renverse huit en écartant les bras, et quotidiennement mange triple portion, car il a un appétit démesuré, des appétits de toute nature, une constitution héroïque. Son mignon est un jeune Arabe dont il est jaloux à la fureur, et qui lui reste fidèle dans la crainte de mourir » (p. 196). Quelques lignes plus tard on apprend cependant qu’il « reçoit ses maîtresses », mais ce portrait donne l’impression de corroborer la figure du bagnard homosexuel construite par Hugo puis poursuivie par Balzac dans Splendeurs et Misères des courtisanes, dont la quatrième et dernière partie, dans laquelle Balzac crache enfin la Valda, paraît dans La Presse, du 13 avril au 17 mai 1847, soit juste avant le départ de notre couple d’amis…

Après le bagnard noir et bi, il est temps d’avouer un petit péché de chair :

« Un soir que la lune brillait sur les pavés et que les bons bourgeois de Brest dormaient dans les bras de leurs épouses ou de leurs servantes, nous nous mîmes en devoir d’aller nous promener dans les rues dites infâmes : elles sont nombreuses. La troupe de ligne, la marine, l’artillerie ont chacune la leur, sans compter le bagne, qui à lui seul a tout un quartier de la ville. Sept ruelles parallèles aboutissant derrière ses murs, composent ce qu’on appelle Keravel, qui n’est rempli que par les maîtresses des gardes-chiourme et des forçats. Ce sont de vieilles maisons de bois tassées l’une sur l’autre, ayant toutes leurs portes fermées, leurs fenêtres bien closes, leurs auvents bouchés. On n’y entend rien ; on n’y voit personne, pas une lumière aux lucarnes. Au fond de chaque ruelle seulement, un réverbère que le vent balance fait osciller sur le pavé ses longs rayons jaunes. Le reste n’en est que plus noir. Au clair de lune, ces maisons muettes, à toits inégaux, projetaient des silhouettes étranges.

Quand s’ouvrent-elles ? À des heures inconnues, au moment le plus silencieux des nuits les plus sombres. Alors y entre le garde-chiourme, qui s’esquive de son poste, ou le forçat qui s’échappe de son banc, souvent tous deux de compagnie, s’aidant, se protégeant ; puis, quand le jour revient, le forçat escalade le mur, le garde-chiourme détourne la tête et personne n’a rien vu » (p. 197).

Voici une grande page dans le style Laudator temporis acti : « En voyageurs consciencieux et qui veulent étudier les choses de près, nous entrâmes.

Mais ça se fait et ça ne se dit pas ! mais c’est inconvenant ! Voici un livre dégoûtant ! Comment ? aller chez les filles et l’écrire encore ! Où en sommes-nous ? Quelle révoltante littérature ! L’impudence ne va pas plus loin, c’est d’un cynisme, d’une immoralité ! Comment ne pas rougir…

Nous entrâmes dans l’un de ces établissements que la Providence a placés dans les villes comme de fétides, mais utiles égouts, ainsi que disent les économistes. II n’était ni des derniers, encore moins des premiers.

Dans un salon, tendu de papier rouge, trois ou quatre demoiselles étaient assises autour d’une table ronde, et un amateur en casquette, qui fumait sa pipe sur le sofa, nous salua poliment quand nous entrâmes. Elles avaient des tenues modestes et des robes parisiennes.

Les meubles d’acajou étaient couverts d’Utrecht rouge, le pavé ciré, et les murs ornés des batailles de l’Empire. Ô vertu, tu es belle, car le vice est bien bête !

Ayant près de moi une femme dont les mains auraient suffi pour abattre le satyriasis le plus robuste, et ne sachant donc que faire, nous payâmes à boire à la compagnie. Or j’allumai un cigare, m’étendis dans un coin, et là, fort triste et la mort dans l’âme, pendant que la voix éraillée des femelles glapissait et que les petits verres se vidaient, je me disais :

— Où est-elle ? Où est-elle ? Est-ce qu’elle est morte au monde, et les hommes ne la reverront-ils plus ?

Elle était belle jadis, au bord des promontoires, montant le péristyle des temples, quand sur ses pieds roses traînait la frange d’or de sa tunique blanche, ou lorsqu’assise sur des coussins persiques elle devisait avec les sages, en tournant dans ses doigts son collier de camées. Elle était belle, debout, nue sur le seuil de sa cella, dans sa rue de Suburre, sous la torche de résine qui pétillait dans la nuit, quand elle chantait lentement sa complainte campanienne et qu’on entendait sur le Tibre des longs refrains d’orgie.

Elle était belle aussi dans sa vieille maison de la Cité, derrière son vitrage de plomb, entre les étudiants tapageurs et les moines débauchés, quand, sans peur des sergents, on frappait fort sur les tables de chêne les grands pots d’étain, et que les lits vermoulus se cassaient sous le poids des corps.

Elle était belle, accoudée sur un tapis vert et guignant l’or des provinciaux, avec ses hauts talons, sa taille de guêpe, sa perruque à frimas, dont la poudre odorante lui tombait sur les épaules, avec une rose de côté dans les cheveux, avec une mouche sur la joue.

Elle était belle encore parmi les peaux de bique des Cosaques et les uniformes anglais, se poussant dans la foule des hommes et faisant luire sa poitrine sur la marche des maisons de jeu, sous l’étal des orfèvres, à la lueur des cafés, entre la Faim et l’Argent.

Que pleurez-vous ? Est-ce la monarchie ? Sont-ce les croyances ? Est-ce la noblesse ou le prêtre ? Moi, je regrette la fille de joie !

Sur le boulevard, un soir encore, je l’ai vue passer aux feux du gaz, alerte, muette, lançant ses yeux, et glissant sur le trottoir sa semelle traînante. J’ai vu sa figure pâle au coin des rues, et la pluie tomber sur les fleurs de sa chevelure, quand sa voix douce appelait les hommes et que sa chair grelottait sur le bord du satin noir.

Ce fut son dernier jour. Le lendemain elle ne reparut pas.

Ne craignez point qu’elle revienne, car elle est morte maintenant, bien morte ! sa robe est haute, elle a des mœurs, elle s’effarouche des mots grossiers et met à la caisse d’épargne les sous qu’elle gagne.

La rue balayée de sa présence a perdu la seule poésie qui lui restât encore. On a filtré le ruisseau, tamisé l’ordure : voilà ce que je me disais sur le sofa de ces dames, tout en mâchant mon cigare éteint. Je n’y fis pas autre chose, et en nous en retournant nous déplorions dans nos âmes ce type perdu, dont la plate caricature nous avait glacés d’ennui. Autrefois, lorsqu’on se promenait, on avait chance aussi de rencontrer des ours, des bateleurs, des tambours de basque, des singes habillés de rouge, dansant sur le dos d’un dromadaire ; mais tout cela est parti, est également chassé, proscrit sans retour ; la guillotine est hors barrière et fonctionne en cachette, les forçats vont en voiture fermée, et les processions sont défendues !

Dans quelque temps les saltimbanques aussi auront disparu pour faire place aux séances magnétiques ou aux banquets réformistes, et la danseuse de corde, bondissant dans l’air avec sa robe pailletée et son grand balancier, sera aussi loin de nous que la bayadère du Gange » (p. 200).

On aura noté au passage que « la guillotine » est un spectacle pour notre ami Gustave ! Plus loin, il fait longuement le récit d’un spectacle de foire que nous trouverions barbare : « Il y eut un moment critique : quand tous les chiens l’un sur l’autre, tas grouillant de pattes, de reins, de queues et d’oreilles qui oscillaient dans l’arène sans se désunir, allèrent donner contre la balustrade, la cassèrent et menacèrent d’endommager dans leur coin les deux jeunes phénomènes ; leur maître pâlit, fit un bond, et l’associé accourut : c’est là qu’on mordit bien vite les queues ! qu’on donna des coups de poing ! des coups de pied ! qu’on se dépêchait, qu’on allait ! Les chiens empoignés, n’importe par où, tirés du groupe et jetés par-dessus l’épaule, passaient dans l’air comme des bottes de foin qu’on engrange. Ce fut un éclair, mais j’ai vu l’instant où les deux jeunes phénomènes allaient être ravalés à l’état de bifteck, et j’ai tremblé pour le bras qu’ils portent sur le dos » (p. 203 ; les « phénomènes » sont de faux infirmes manchots).

Voici ce que lui inspire Le Conquet et la Pointe de Corsen, point le plus occidental de l’Hexagone : « Ici se termine l’ancien monde : voilà son point le plus avancé, sa limite extrême ; derrière vous est toute l’Europe, toute l’Asie ; devant vous, c’est la mer et toute la mer. Si grands qu’à nos yeux soient les espaces, ne sont-ils pas bornés toujours, dès que nous leur savons une limite ? Ne voyez-vous pas de nos plages, par delà la Manche, les trottoirs de Brighton, et, des bastides de Provence, n’embrassez-vous pas la Méditerranée entière, comme un immense bassin d’azur dans une conque de rochers, que cisèlent sur ses bords les promontoires couverts de marbres qui s’éboulent, les sables jaunes, les palmiers qui pendent, les sables, les golfes qui s’évasent ? Mais ici plus rien n’arrête ; rapide comme le vent, la pensée peut courir, et s’étalant, divaguant, se perdant, elle ne rencontre comme eux que des flots, des flots ; puis au fond, il est vrai, tout au fond, là-bas, dans l’horizon des rêves, la vague Amérique, peut-être des îles sans noms, quelque pays à fruits rouges, à colibris et à Sauvages, ou le crépuscule muet des pôles avec le jet d’eau des baleines qui soufflent, ou les grandes villes éclairées en verre de couleur, le Japon aux toits de porcelaine, la Chine avec ses escaliers à jour, dans des pagodes à clochettes d’or.

C’est ainsi que l’esprit, pour rétrécir cet infini dont il se lasse, sans cesse le peuple et l’anime : on ne songe pas au désert sans les caravanes, à l’océan sans les vaisseaux, au sein de la terre sans les trésors qu’on lui suppose » (p. 205).

Gustave n’est pas dupe de son égoïsme de touriste : « Je remarque que les bons pays sont généralement les plus laids ; ils ressemblent aux femmes vertueuses : on les estime, mais on passe outre pour en trouver d’autres. Voici, certes, le coin le plus fertile de la Bretagne : les paysans semblent moins pauvres, les champs mieux cultivés, les colzas magnifiques, les routes bien entretenues, et c’est ennuyeux à périr.

Des choux, des navets, beaucoup de betteraves et démesurément de pommes de terre, tous, régulièrement enclos dans des fossés, couvrent la campagne, depuis Saint-Pol-de-Léon jusqu’à Roscoff. On en expédie à Brest, à Rennes, jusqu’au Havre : c’est l’industrie du pays. Il s’en fait un commerce considérable ; mais qu’est-ce que cela me fait, à moi ? croyez-vous que ça m’amuse ? » (p. 209).

Chapitre X, Du Camp

Maxime fiche le camp de la Basse-Bretagne, où il trouve, conformément à Montaigne, ses « sauvages » et sa « barbarie » opposés à « des gens civilisés » : un extrait rêvé pour un corpus !

« Ce ne sont plus ces hommes âpres et vigoureux de Rosporden et de Quimperlé ; ce ne sont plus des Bretons bretonnants, ce sont presque des villageois : point de vestes galonnées, point de boutons brillants, point de rubans au chapeau comme ces sauvages de la Basse-Bretagne, point de ces longues chevelures qui pleurent sur les épaules ; mais ce qui convient à des gens civilisés : des cheveux ras, de larges vêtements en drap noir, et de longs pantalons comme à la mode des villes. Les enfants sont propres, les femmes moins laides et plus peignées : tout enfin s’éloigne sensiblement de la barbarie, tout, jusqu’aux traits du visage qui deviennent plus arrondis et plus doux » (p. 214).

Des notations récurrentes amusent sous la plume des deux amis telles que « Après cela il n’y a plus rien à Carhaix ! » (p. 218). Il y en a pléthore que je ne crois pas avoir signalées chez Gustave : « II n’y avait pour nous plus rien de curieux à Carnac », etc. Cela me semble un brouillon de la saillie fameuse de la description d’Yonville dans Madame Bovary : « Il n’y a plus ensuite rien à voir dans Yonville » [2]. Maxime se prend de désir pour une jeune Italienne de « quatorze ans » (p. 221) qui présente un spectacle de cirque avec ses parents, et la confidence exclut la publication du vivant de l’auteur : « Quoi qu’il en soit, nous rentrâmes à l’hôtel, où nous nous couchâmes pleins d’amertume, et je prie Dieu de ne pas faire peser sur la conscience de Mariette le péché que je commis avant de m’endormir » (p. 223).

La visite d’un « dépôt d’étalons » engendre une belle page : « Il [l’étalon] arrivait avec ses belles formes de cheval entier que la peur humaine n’a pas déshonorées. À grands coups de sa queue vigoureuse il chassait les taons qui piquaient son poil éclatant. Il hennissait en sentant la femelle, et parfois étendant ses deux jambes de devant, allongeant le cou et reniflant avec force, il frisait ses naseaux et montrait à nu ses gencives roses. Il cambrait son encolure, caracolait et semblait danser pour tâcher de s’embellir ; puis enfin il s’enlevait sur les deux jambes de derrière, se cabrait de toute sa hauteur, droit, debout, magnifique de puissance et d’amour ; il saisissait la jument par les reins, par les plats côtés de ses sabots, doucement, avec de charmantes précautions, courbait son cou, inclinait la tête, et l’on voyait son œil se tourner et mourir. Un d’eux poussa une sorte de vagissement plaintif, et une écume jaunâtre mouilla ses lèvres.

Quelquefois la jument recule lentement sur l’invasion du mâle comme pour le sentir pénétrer plus profondément en elle ; mais souvent elle est immobile et d’une passivité complète. « Plus elle est en chaleur, nous disait un vieux palefrenier, moins elle bouge. » La pauvre bête y va de tout cœur ; elle ne prévoit pas les douleurs de l’enfantement ; elle est moins habile que la femme » (p. 226).

À part ces jaculations éparses, le livre tourne au guide touristique exhaustif avec toujours des pages d’histoire recopiées de livres savants qui ennuieront à mourir nos étudiants ; et il faut reconnaître que Du Camp a moins de talent que Gustave.

Chapitre XI, Flaubert

Pour justifier son goût de l’anecdote historique, Flaubert a de belles formules : « aussi avec quel relief l’épisode se détache de l’histoire, et comme il y rentre cependant d’une merveilleuse façon, pour en faire briller la couleur et en approfondir les horizons ! Des figures passent devant vous, vivantes, en trois lignes : on ne les rencontre qu’une fois, mais longtemps on les rêve et on s’efforce à les compléter pour les mieux saisir » (p. 234).

Le récit hagiographique de la visite au futur tombeau de Chateaubriand (qui mourrait l’année suivante) m’a laissé pantois. Au début je croyais à de l’ironie, mais non, les deux gamins avaient une idole octogénaire, alors que Victor Hugo était en pleine gloire, Lamartine un astre moins éteint et Balzac à l’acmé de sa gloire. Cela dit, l’extrait est légitime, car la visite aux tombes des hommes illustres est un incontournable du voyage, et moi qui vous parle, combien de dizaines en ai-je visité, sans compter les parisiennes, sans tomber cependant jusqu’à ce degré de ridicule, à lire avec le phrasé d’André Malraux !

« En face des remparts, à cent pas de la ville, l’îlot du grand Bé se lève au milieu des flots. Là, se trouve la tombe de Chateaubriand : ce point blanc, taillé dans le rocher, est la place qu’il a destinée à son cadavre.

Nous y allâmes un soir à marée basse. Le soleil se couchait. L’eau coulait encore sur le sable. Au pied de l’île, les varechs dégouttelants s’épandaient comme des chevelures de femmes antiques le long d’un grand tombeau. L’île est déserte, une herbe rare y pousse, où se mêlent de petites touffes de fleurs violettes et de grandes orties. II y a sur le sommet une casemate délabrée avec une cour dont les vieux murs s’écroulent. En dessous de ce débris, à mi-côte, on a coupé à même la pente un espace de quelque dix pieds carrés, au milieu duquel s’élève une dalle de granit surmontée d’une croix latine. Le tombeau est fait de trois morceaux : un pour le socle, un pour la dalle, un pour la croix.

II dormira là-dessous, la tête tournée vers la mer ; dans ce sépulcre bâti sur un écueil, son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des autres et tout entourée d’orages. Les vagues avec les siècles murmureront longtemps autour de ce grand souvenir. Dans les tempêtes elles bondiront jusqu’à ses pieds ou, les matins d’été, quand les voiles blanches se déploient et que l’hirondelle arrive d’au-delà des mers, longues et douces, elles lui apporteront la volupté mélancolique des horizons et la caresse des larges brises ; et les jours ainsi s’écoulant, pendant que le flot de la grève natale ira se balançant toujours entre son berceau et son tombeau, le cœur de René devenu froid, lentement s’éparpillera dans le néant, au rythme sans fin de cette musique éternelle.

Nous avons tourné autour du tombeau ; nous l’avons touché de nos mains ; nous l’avons regardé comme s’il eût contenu son hôte, nous nous sommes assis par terre à ses côtés » (p. 238).

La page suivante ne concerne guère le voyage, mais est une belle vitupération réac de Gustave, qui désarçonne, parce qu’il a raison et tort à la fois. Il faut en citer une belle palanquée, car l’enchaînement est admirable (à partir de la p. 240).

« Les jeunes garçons nus sortaient du bain ; ils allaient s’habiller sur le galet où ils avaient laissé leurs vêtements et, de leurs pieds qui n’osaient, s’avançaient sur les cailloux. Lorsque, voulant passer leur chemise le linge se collait sur leurs épaules mouillées, on voyait le torse blanc qui serpentait d’impatience, tandis que la tête et les bras restant voilés, les manches voltigeaient au vent et claquaient comme des banderoles.