Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Les Femmes aussi sont du voyage, de Lucie Azema

Les femmes ne sont pas toutes des Pénélopes

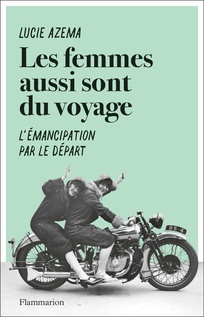

Les Femmes aussi sont du voyage, de Lucie Azema

Les Femmes aussi sont du voyage, de Lucie Azema

Flammarion, 2021, 20 €

samedi 13 août 2022, par

Les Femmes aussi sont du voyage figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». Comme Les Népalaises de l’Everest, il s’agit d’un livre facile à lire et dans l’air du temps, donc plus accessible pour nos étudiant(e)s. Je l’ai choisi en priorité comme je le fais systématiquement pour les rares livres de la liste dont l’auteur est une femme. C’est un livre trop militant à mon goût, qui ne nous épargne aucun des poncifs wokistes du « patriarcat » et du haro sur le virilisme, mais on y apprend quand même plein de choses. Attention : la 4e de couverture nous prévient que ce livre est interdit aux hommes : « Les Femmes aussi sont du voyage s’adresse aux femmes qui sont déjà parties et à celles qui n’oseraient pas encore » ; alors désobéissons ! Il me semble au contraire fondamental que les livres féministes – y compris ceux que je n’apprécie pas totalement – soient lus par les hommes ! Pour résumer mon point de vue sur ce livre, je trouve regrettable que l’auteure réduise à quelques rares pages ses propres impressions, alors qu’elle a passé depuis son bac peut-être la moitié de son temps à l’étranger, et revienne sans cesse au catéchisme féministe wokiste tout en fustigeant les « dominants ». Or ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c’est que le pouvoir a changé de mains : les dominants aujourd’hui, ce sont les wokistes. Ils sont partout, dans les médias, les réseaux sociaux, au pouvoir, dans les universités, et font taire leurs contradicteurs par la censure ou toutes sortes d’intimidations et de rappels à l’ordre. De tous temps les « dominants » ne se sont jamais perçus comme tels, et il n’y a aucune raison que les dominants wokistes soient différents de ceux qu’ils veulent moins critiquer que remplacer ! Cela n’empêche pas que ce livre soit intéressant pour les étudiants de BTS (des deux sexes !) notamment pour les nombreux livres auxquels il renvoie. J’espère que ce qui l’emportera chez ces jeunes lecteurs et trices à la lecture de ces ouvrage, sera la passion du voyage, plutôt que le lobby de dénoncer les mâles.

L’auteure souligne avec justesse la prééminence des écrivains voyageurs hommes : « Longtemps, pourtant, je n’ai lu qu’eux. J’engloutissais leurs récits dans les trains, les avions, dans les chambres des hôtels miteux que je trouvais sur ma route. Non pas parce qu’ils étaient meilleurs que les autres, mais parce que c’était ceux qu’il fallait lire. Je souhaitais être une vraie voyageuse, je devais donc connaître les classiques. Très tôt, leur vision du monde et de l’aventure, leur subjectivité non assumée ont structuré mon imaginaire de jeune fille, laissant naître en moi des idées mal surveillées, et me plongeant peu à peu dans un chaos intérieur. Les femmes y apparaissaient comme de potentielles amantes, plus rarement comme des voyageuses à part entière. Étais-je vraiment capable de vivre une existence de voyages ? » (p. 10). Elle a voyagé jeune, poursuivant ses études et travaillant pendant des années en Égypte, au Liban, aux Émirats, en Inde, puis en Iran (le pays de la liberté des femmes !), où elle est « restée deux ans et demi » (p. 11). La spécificité des femmes en voyage est clairement exposée : « En plus des fièvres paludéennes, des insomnies, des cris d’animaux sauvages, des angoisses liées à l’instabilité, il leur avait fallu supporter les tentatives de dissuasion permanentes, les commentaires paternalistes et les ricanements supérieurs des voyageurs qu’elles croisaient sur leur route.

La polarisation des rôles entre masculin et féminin s’étend à la sphère du voyage. Mais cette question de l’accès des femmes au voyage et à l’aventure demeure, de façon surprenante, un champ sous-exploré des études féministes. Elle est pourtant essentielle : voyager, et écrire sur ses voyages, c’est user de sa liberté de mouvement, se réapproprier les récits du monde en même temps que son propre récit. Proposer une autre réalité face à celle dépeinte par un masculin autoproclamé comme neutre. À travers mes lectures, mes voyages, mes discussions avec d’autres voyageuses et voyageurs, j’ai consacré ces dernières années à essayer de comprendre » […] « Pendant qu’Ulysse parcourt le monde et enchaîne les exploits, Pénélope demeure immobile, élève seule Télémaque, tisse et détisse son ouvrage afin de rester fidèle à son époux. On a donc d’un côté la figure virile et aventureuse, et de l’autre une figure sédentaire, qui trouve sa valeur dans l’attente. Cette idée de l’attente est une notion centrale si l’on pense le voyage dans une perspective féministe. Le fantasme de Pénélope s’est en effet transmis jusqu’à nous sous d’autres formes : c’est l’image du marin qui aurait « une femme dans chaque port », ou bien la célèbre phrase de Malraux selon laquelle « les hommes ont des voyages, les femmes ont des amants ». Quand l’homme part, la femme l’attend. Elle n’est qu’un port d’attache, destiné à assurer le « repos du guerrier ». Aux hommes, on réserve l’aventure, la mobilité, le monde infini ; aux femmes, l’intérieur et le monde fini » (pp. 12-13).

Le mot « aventurière » est connoté : « L’appellation aventurière a longtemps été porteuse de connotations misogynes très fortes. « L’aventurière, de tradition, n’est pas le féminin de l’aventurier », comme le rappelle Françoise d’Eaubonne. « En 1900, Mme Dieulafoy, célèbre archéologue, n’était pas une aventurière ; on réservait ce beau nom à Casque d’Or ou Liane de Pougy. » Le mot aventurière désignait alors une femme sulfureuse, une courtisane, une intrigante, qui court les aventures beaucoup plus qu’elle ne part à l’aventure. Ce terme renvoyait à « l’ambition, l’intrigue et l’amour vénal », et non au voyage. La féministe américaine Gloria Steinem s’est elle aussi interrogée sur cette différence de traitement : « Le dictionnaire lui-même nous apprend qu’un aventurier est quelqu’un qui “aime et recherche l’aventure”, alors qu’une aventurière est “une femme qui a des aventures galantes souvent scandaleuses” ou une intrigante qui “recherche en mariage, avec une intention intéressée, une personne d’un rang, d’une fortune plus élevés” ». Voilà qui en dit long sur le difficile accès des femmes au voyage et à l’exploration » (p. 15). Je relève une approximation sur l’alpiniste Lydia Bradey, présentée comme « première femme à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1988 » (p. 19), alors qu’elle est la première à l’avoir atteint sans oxygène d’appoint. Ceux qui ont lu Les Népalaises de l’Everest savent que la première femme tout court est la japonaise Junko Tabei. Attention, l’information sera rectifiée p. 101.

« L’aventurière apparaît souvent comme une figure éblouissante, une femme d’exception au sens premier du terme, à propos de laquelle on peut rêver, mais qu’il est impossible d’imiter. L’invisibilisation systématique par les anthologies des récits de voyage écrits par des femmes contribue également à faire de l’aventurière une figure beaucoup trop singulière pour être réelle. Dans le meilleur des cas, ces anthologies citent l’existence d’Alexandra David-Néel, dont les exploits apparaissent encore à ce jour comme extraordinaires, et auxquels il est difficile, pour les hommes comme pour les femmes, de s’identifier. Les voyageuses et aventurières étaient – et sont toujours – des figures exceptionnelles au regard de leur environnement, de la société patriarcale dans laquelle elles évoluent. Mais elles ne sont en aucun cas exceptionnelles en termes de capacité, de capabilité » (p. 21). De fait, dans la liste du BO, je relève seulement 4 écrivaines voyageuses (Alexandra David-Néel, Isabelle Eberhardt, Nellie Bly, Ella Maillart), pour une raison expliquée par l’auteure, qui fraie les ornières wokistes (patriarcat ; dominant) : « Mais ce serait aussi une erreur de tomber dans le travers inverse, qui consisterait à affirmer que les femmes ont voyagé autant que les hommes. Sortir leurs récits de l’oubli est une nécessité historique et intellectuelle, mais cela ne règle qu’une partie du problème. Le patriarcat a en réalité effectué son travail en aval (en rendant leurs histoires invisibles), mais aussi en amont, en créant pour elles des conditions d’accès au voyage défavorables sur le plan matériel : impossibilité légale de gérer leur propre argent, moindre accès aux études, injonctions à la maternité, interdictions pures et simples de circuler prononcées par les lois de leurs pays, par leurs pères, leurs maris, leurs frères. Il y a donc une double transgression chez l’écrivaine-voyageuse : celle de partir, et celle d’écrire.

Ces difficultés se posent en des termes extrêmement similaires concernant les voyageurs non occidentaux. Il existe une domination incontestable du regard occidental et de ses logiques narratives dans la littérature de voyage : c’est toujours l’homme blanc européen qui va « découvrir » les autres. Historiquement, la littérature de voyage s’est d’ailleurs construite ainsi, comme une littérature du dominant » (p. 25).

Partie I : Être libre de voyager

Cette partie est consacrée à déconstruire le mythe du mâle voyageur. « Gazalé préfère ainsi parler de système viriarcal, au lieu de patriarcal, puisque la domination masculine repose bien plus sur le mythe de la virilité que sur un quelconque statut lié à la paternité : « L’homme détient le pouvoir, qu’il soit père ou non. » Cette notion de viriarcat est d’autant plus intéressante si on l’applique à la masculinité dans le voyage : par définition, l’aventurier est un électron libre. Soit il n’a pas d’enfants, soit une femme assure pendant son absence la tenue du foyer et la continuité de la descendance. Il est ainsi affranchi des obligations paternelles et peut s’adonner à l’exploration du monde en toute liberté. Sans attaches, il brave le danger, profite des escales pour se rendre au bordel, raconte le monde tel qu’il le voit et le ressent : c’est tout cela qui assied sa domination ; tout cela qui prouve qu’il est – qui fait de lui – un vrai homme. » (p. 32). On gomme les femmes, comme en témoigne cette précision : « Ces dernières sont les grandes absentes des représentations populaires de naufrages : il n’y a par exemple aucune femme sur Le Radeau de La Méduse, le célèbre tableau de Géricault, alors qu’on sait que des cantinières et des passagères étaient présentes – telles que Charlotte-Adélaïde Dard, qui a fait partie des survivantes » (p. 39). Là encore, il s’agit d’une approximation. D’après Wikipédia, Charlotte-Adélaïde Dard n’était pas sur le radeau, mais sur une des chaloupes censées le remorquer ou le précéder. Une seule femme figurait sur les 150 passagers du radeau, une cantinière. Un sort est fait à l’expression « les femmes et les enfants d’abord » : « Pourtant, en cas de naufrage, l’héroïsme est réputé se décliner au masculin. En témoigne la légende tenace selon laquelle, au moment du sauvetage, la règle est « les femmes et les enfants d’abord ! ». En réalité, cet ordre n’a été donné pour la première fois qu’en 1852, et il est devenu célèbre car c’est celui qui a prévalu lors du naufrage du Titanic en 1912 – où il a été imposé par la force des armes. La plupart du temps, les bousculades et la loi du plus fort s’imposaient, laissant moins de chances aux femmes de survivre, « d’autant que les femmes (les mères, les nourrices, les femmes de chambre…) sont en général celles qui ont la charge des enfants, handicap supplémentaire dans leur fuite ». À cela s’ajoute une difficulté vestimentaire : « Si un homme pouvait d’un geste se débarrasser de sa veste ou de son manteau avant de se jeter à l’eau, il était plus difficile pour une femme de délacer son corsage, et d’ôter plusieurs couches de jupons au milieu d’une foule en panique sur un pont en pleine gîte », soulève Sténuit. Cette légende représentant les hommes comme altruistes et prêts à se sacrifier pour sauver la vie des femmes est loin de la réalité, mais elle permet de les entourer – une fois de plus – d’une aura chevaleresque et héroïque » (p. 41).

Après les mantras « patriarcat » et « dominant » et avant « non-mixité », voici venir « colonialisme » : « Sous la plume du colonisateur, le pays dominé semble se féminiser : il est dépeint comme une terre « fertile », « prête à s’offrir », et la littérature coloniale va peu à peu fantasmer un territoire féminin, prêt lui aussi à s’offrir, soumis à la virilité conquérante. Un tel discours permettait de mieux justifier la domination coloniale » (p. 42). Le discours de l’auteur est de seconde main, appuyé sur d’autres études qui tournent en rond et en boucle et définissent depuis une quinzaine d’années une doxa : « Ce besoin d’exclure la voyageuse n’est dicté par rien d’autre que celui de prouver sa virilité, car le « complexe viril », au sens des travaux d’Olivia Gazalé, se définit essentiellement par un « sentiment permanent de menace, de vulnérabilité, qui condamne [l’homme] à devoir sans cesse prouver et confirmer, par sa force, son courage et sa vigueur sexuelle, qu’il est bien un homme, autrement dit qu’il n’est ni une femme, ni un homosexuel. » Entre les hommes aussi, il existe donc des mécanismes de domination. Les travaux menés dans les années 1990 par la sociologue australienne Raewyn Connell nous ont permis de décliner les masculinités au pluriel et de faire la distinction entre, d’une part, la masculinité hégémonique – qui correspond au modèle dominant de la masculinité dans une société et à une époque données (les vrais hommes, ce sont eux) – et, d’autre part, les masculinités complices – qui ne remplissent pas les critères du modèle dominant mais qui participent à son ascendance –, les masculinités marginalisées et les masculinités subordonnées » (p. 53).

Voici venir les pauvres Sherpas : « L’exemple des sherpas [oubli amusant de la majuscule], ces alpinistes de l’Himalaya employés par des Occidentaux pour les guider et porter leur matériel, est particulièrement représentatif puisqu’il combine le mépris de classe et les préjugés racistes. Ces travailleurs de l’extrême ont longtemps été réduits par les Occidentaux à une simple curiosité folklorique et une main-d’œuvre bon marché » (p. 53). Pour rectifier ce cliché, voir Les Népalaises de l’Everest.

La question des homosexuels en voyage est traitée, là encore de seconde main : « Lorsque Jack Kerouac est à San Fransisco, il écrit : « Il y avait plein de pédés. À plusieurs reprises, j’allai à San Fran avec mon feu et quand un pédé s’approchait de moi dans un bar louche, je sortais mon feu et disais : “Alors, alors ? Qu’est-ce que tu en dis ?” Il trissait. » Lorsqu’il est à Tanger, Kerouac correspond avec Joyce Jonhson. Elle rapporte leurs échanges en ces termes : « Il reconnaît qu’il attend ce moment [de rentrer aux États-Unis, ndlr]. Aucune des filles qu’il a rencontrées ne parle anglais, et il est las des putains : “Il y a une majorité de pédés dans ce repaire international de tristes tantouzes.” » De même, Pierre Mac Orlan, poursuivant péniblement sa liste de conseils pour écrire un roman d’aventures, recommande aux aspirants écrivains qui le liraient de « ne pas faire d’un aventurier un homosexuel ». Rares ont été – et sont – les voyageurs masculins ouvertement homosexuels ou bisexuels. Les principaux ont été Lord Byron, William S. Burroughs ou Tobias Schneebaum, mais d’autres, comme Bruce Chatwin, ont fait le choix de rester discrets sur cette question tout au long de leur vie.

Les femmes sont exclues du voyage au premier chef, mais tout cela nous montre qu’elles sont suivies de près par les hommes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de la masculinité oppressive et toxique » (p. 56). « Masculinité oppressive et toxique » : si cela ne relève pas de la misandrie, alors je suis une hôtesse de l’air !

Un dicton taquin est rappelé : « Pendant que les hommes racontent des aventures qu’ils n’ont jamais eues, les femmes vivent les aventures qu’elles ne raconteront jamais » (p. 57).

Plus intéressantes sont les réflexions positives correspondant au titre, par exemple : « Une vision uniquement masculine du voyage équivaut à une vision tronquée. Un grand nombre de questions ou de situations sont restées absentes des récits, parce que cela ne touchait pas les voyageurs ou tout simplement parce qu’ils n’y avaient pas accès. D’autant plus que, dans les sociétés traditionnelles, les hommes sont exclus de nombreux lieux : seules les voyageuses ont donc pu nous les raconter tels qu’ils étaient, et non tels qu’ils étaient fantasmés. Les trains constituent par exemple un lieu privilégié de non-mixité féminine où la parole se libère, et où les rencontres sont plus faciles. Gloria Steinem raconte par exemple, alors qu’elle est en Inde, ses voyages en train à bord des wagons réservés aux femmes : « Lorsque je montai à bord de la vieille voiture de troisième classe, je découvris un véritable dortoir sur roues. Des femmes de tout âge et de toute taille étaient assises en groupes pour discuter, bercer des enfants ou partager des repas dans des gamelles en cuivre à plusieurs étages » » (p. 76).

La relation d’Alexandra David-Néel avec son mari constitue un cas rare : « Durant toutes ces années, ils s’écrivent presque chaque jour des lettres de dix à vingt pages. À travers ces échanges, Philippe peut suivre son épouse en Inde, en Corée, au Japon, en Chine et au Tibet. À plusieurs reprises, il se désespère de la retrouver, lui demande à quelle date elle envisage de revenir. David-Néel se lance alors (sic) une rhétorique bien connue, utilisée par de nombreux voyageurs masculins : elle a une mission à relever, celle d’être soi et de mener sa vie – ce qu’elle ne parvient à faire qu’en étant sur la route et en étudiant. En avril 1914, elle lui adresse ces mots : « Mon petit cher, tu hausseras les épaules, et hausse-les si tu veux, mais tu es plus aimé, plus vraiment aimé par la lointaine voyageuse que je suis que tes amis ne le sont par leurs dévouées épouses. » David-Néel invente l’histoire d’amour entre une aventurière et un sédentaire, là où tant de siècles de machisme nous avaient habitués au contraire » (p. 81).

Information intéressante que j’ignorais : « De même, le statut marital a longtemps eu son importance : les hôtesses d’Air France n’ont pas eu le droit de se marier jusqu’en 1968 (sous peine d’être licenciées), et celles de Qatar Airways n’y sont autorisées que depuis 2015 » (p. 84).

Les lesbiennes sont encore plus invisibilisées que les homos : « Par ailleurs, tout cela révèle la logique éminemment hétérocentrée qui est donnée au voyage : à savoir le marquage symbolique opéré sur les catégories « homme » et « femme » et la relation inéluctable que ces deux catégories sont censées entretenir : ce qui fait d’un individu une femme à part entière (et réciproquement), c’est la relation qu’elle entretient avec un homme. Ainsi, deux voyageuses sont réputées partir « seules », puisque considérées comme incomplètes sans la présence d’un homme ; sans lui, elles n’ont pas de statut. Le plus souvent, les couples lesbiens devront également rester discrets sur la nature de leurs relations : ce fut le cas d’Odette du Puigaudeau et Marion Sénones, qui ont entretenu une relation passionnelle, ont voyagé, écrit, dessiné et vécu ensemble pendant un demi-siècle, jusqu’à la mort de Marion en 1977 » (p. 87).

On apprend une variante du « manspreading » : « Pour l’américaine Rebecca Solnit, autrice du très remarqué ouvrage Ces hommes qui m’expliquent la vie, le mansplaining – à savoir, cette attitude qui consiste pour les hommes à expliquer aux femmes des choses qu’elles savent déjà – fait partie d’un système visant à dévaluer les femmes et leur parole. […] Le mansplaining est un sport de haut niveau chez les voyageurs. À côté, la voyageuse semble occuper un siège vide : son expérience ne compte pas, ou si peu. Alors qu’eux ont vu, eux ont vécu, eux savent. Bien souvent, cette attitude plonge la principale concernée dans un profond désarroi ou un sentiment d’imposture quant aux expériences et connaissances qu’elle a accumulées » (p. 96). Bien vu sans doute, mais ce type d’individus ne se comportent-ils pas de façon identique quel que soit le sexe de leurs interlocuteurs ?

Le chapitre « porno-tropiques » est un festival d’informations de seconde main, qui sortent les citations de leur contexte. On retrouve par exemple les citations de Flaubert que j’ai relevées dans leur jus. « De Flaubert et la courtisane Kuchuk Hanem à Baudelaire et Jeanne Duval en passant par Loti, Stendhal et les Italiennes : nombreux ont été les écrivains-voyageurs à avoir cherché, dans une région du monde ou l’autre, à entretenir une relation amoureuse et/ou sexuelle avec une locale. Cela leur permet de conforter, pensent-ils, leur légitimité de voyageur : ils donnent ainsi l’impression d’avoir accès aux secrets d’alcôve, à l’intimité des femmes du pays, à des aspects demeurant totalement obscurs pour le voyageur lambda. Alors qu’en réalité il leur a suffi – ils le concèdent eux-mêmes – de payer pour les obtenir » (p. 117). Certes, mais ce n’est guère spécifique au voyage : même dans leur pays de résidence, les hommes usent et abusent de prostitués des deux sexes… Et puis si vous fréquentez ma rubrique voyages, vous constaterez que si j’ai pratiqué du « tourisme sexuel », cela ne rentre pas dans ces catégories ; en gros j’ai fréquenté dans certains pays les mêmes types de lieux que je fréquente à Paris, plutôt pour avoir accès « à des aspects demeurant totalement obscurs pour le voyageur lambda », constater les différences, etc. La question est trop complexe pour s’en débarrasser en la diabolisant.

L’auteure fait allusion au Voyage autour du monde, qu’elle ne semble pas avoir lu : « D’après le journal laissé par Bougainville, ce sont les Tahitiens qui auraient démasqué la véritable identité de Jeanne Barret grâce à leurs « capacités olfactives » supposées à même de reconnaître un individu de sexe féminin » (p. 133). Certes, il est question du « Journal » et non du Voyage autour du monde, mais dans ce dernier, qui a été écrit à partir du journal, l’expression mise entre guillemets « capacités olfactives » n’existe pas… Et d’ailleurs, si l’expression s’y trouvait, serait-ce une accusation ou un éloge ?

Une affirmation me fait bondir : « De plus en plus de femmes y ont également recours (comme en Jamaïque ou à Goa, en Inde), et il existe un tourisme sexuel gay (qui se développe davantage en réaction à l’homophobie présente dans le pays d’origine du voyageur) » (p. 136). Je résume : à cause de la méchante homophobie en France, en Italie, en Allemagne, le touriste gay fuit les innombrables saunas et bars gays d’Europe pour se réfugier dans le très gay-friendly Maroc ! En gros, la leçon wokiste serait « un homme blanc hétérosexuel est né coupable, seul un homme blanc homosexuel est innocent ». Est-ce l’homophobie dans la France des années 1920 qui poussa l’innocent André Gide à se taper des garçons de 12 ans en Algérie ?

Les féministes wokistes s’imaginent avoir tout inventé : « C’est donc, dans les deux cas, la question du monopole qui se joue, et du regard que porte ce monopole (qu’il soit masculin, occidental, ou les deux à la fois) : « Le monde est raconté à 90 % par la frange occidentale de l’Europe et par l’Amérique du Nord », rappelle l’écrivaine Marie-Hélène Fraïssé. « Quand j’ai commencé à m’y intéresser, il y a une trentaine d’années, […] les historiens spécialistes de la littérature de voyage et d’exploration étaient des gens de l’extrême droite, nostalgiques des empires. Aujourd’hui, on revisite tout cela avec des outils critiques, et c’est passionnant » » (p. 149). Ah, bon, ben si c’est la méchante « extrême drouâteuh », alors autant tout jeter à la poubelle ! Ce qui me cloue dans ce livre, c’est qu’au niveau des voyageurs mâles blancs occidentaux, tout est négatif à 100 %, tout est à charge, rien à décharge. Faut-il vraiment jeter Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme, par exemple, ou Aventures d’un Gentilhomme Breton aux îles Philippines ?

Un exemple de « revisite » nous est aussitôt fourni : « certains voyageurs et explorateurs sont allés jusqu’à transformer des individus en objets-souvenirs, permettant ainsi d’alimenter un véritable système de zoos humains – dont les Expositions coloniales en étaient l’apogée. Ce fut le cas d’Ahutoru au XVIIIe siècle, un jeune tahitien ramené par Bougainville jusqu’à la cour de Louis XV à Versailles, et qui deviendra rapidement une vedette, faisant le bonheur des soirées mondaines de la capitale durant lesquelles il incarnait la figure du « bon sauvage » » (p. 153). Les lecteurs du Voyage autour du monde rectifieront ces distorsions des faits, jusqu’à la réécriture du nom du personnage, venu en réalité de son propre gré et à sa demande en Europe, et l’oubli de la majuscule à « Tahitien », qui ne manque pas de sel ! Mais les calomnies réitérés des wokistes dissuaderont peut-être la plupart de leurs lecteurs d’aller y voir par eux-mêmes, et Aotourou sera réduit à l’état de « bon sauvage » par ceux qui prétendent le réhabiliter, alors que Bougainville et ses amis l’ont toujours traité en invité de marque. Ainsi va la vie en Wokistan ! Le livre passe en revue tout le catéchisme wokiste, jusqu’aux « femmes girafes » (p. 156), qui est peut-être effectivement un exemple problématique, mais comme dit l’autre, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. J’ai traité la question délicate du « tourisme sexuel » de façon nuancée dans mon article sur Madagascar, et je vous y renvoie. Et pour la question du safari humain, là aussi c’est une question qui ne se règle pas en trois phrases. Dans le même voyage à Madagascar, j’ai eu l’occasion de « rencontrer » un homme Mikea. On peut d’un revers de phrase trouver cela sordide, dégradant, tout ce qu’on veut, mais d’un autre côté, d’une part ces « visites » lui rapportent un revenu, d’autre part, elles permettent de parler de ce peuple précaire, qui sinon pourrait disparaître dans l’indifférence générale.

L’auteure se livre enfin à un panégyrique sincère d’une poignée de voyageurs mâles hétérosexuels du temps passé. J’ai dû me pincer quand elle en est venue au cas des « frères Omidvâr », sur lesquels on lira un article qu’elle leur a consacré sur un blog de Courrier international. Je croyais que, elle-même habitant à Téhéran au moment où elle rédige l’article, elle allait aboutir à la constatation que les sœurs des frérots pénélopaient à la maison en attendant leur retour, dans ce pays connu pour son attention toute particulière à la promotion des droits des femmes (voir mes articles sur l’Iran), eh bien non, les deux pages qui leur sont consacrées relèvent de l’hagiographie. N’étant pas de la catégorie « mâles blancs occidentaux », ces mâles sont lavés du péché originel. Il faudrait suggérer à l’auteure de voir la façon dont se comportent les « voyageurs » iraniens mâles en bordée de l’autre côté de la frontière arménienne…

Nouveau mantra wokiste : « Des historiens ont par exemple suggéré que le premier homme à avoir fait le tour du monde ne fut pas Magellan mais Enrique, son esclave et interprète. Acheté à Malacca, ramené ensuite à Lisbonne, Enrique est aux côtés du navigateur lors de son tour du monde, puis rentre chez lui à partir des Philippines : il réalise donc de facto la première circumnavigation de l’Histoire » (p. 168). Certes ! À ce compte, ce n’est pas De Gaulle qui a libéré la France, mais son chauffeur qui de facto est entré dans Paris cinquante centimètres avant lui ! Ce n’est pas Bocuse le chef trois étoiles patriarcal, mais le pauvre Africain racisé qui épluche les patates dans son restaurant !

Voici enfin un extrait utilisable en classe pour un corpus sur les frontières : « « Un de mes plus grands étonnements est que les hommes, après avoir goûté d’une large mesure de liberté, aient pu y renoncer, écrit Alexandra David-Néel, un grand nombre d’entre eux ignorent qu’il y a un peu plus de cinquante ans [avant 1914, ndlr], chacun de nous pouvait parcourir la terre à son gré. […] Me faut-il donc réveiller les souvenirs endormis de mes lecteurs et éclairer les autres ? […] Les passeports étaient inconnus, […] aujourd’hui les peuples sont parqués en des cages distinctes en attendant le moment où ils franchiront de nouveau les clôtures qui les séparent » [1]. David-Néel nous parle d’un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Si, dans l’imaginaire collectif, le passeport est aujourd’hui synonyme de liberté et d’évasion, il a en réalité été inventé afin que les États puissent exercer un contrôle sur les déplacements des individus [2] Néanmoins, les voyageurs et voyageuses européen·ne·s continuent à jouir d’une relative liberté de mouvement. C’est loin d’être le cas pour les autres voyageurs du globe : si un passeport français ouvre à son détenteur les portes de 186 pays, un passeport népalais ne le fera que pour 38, et globalement les ressortissants de pays africains ou asiatiques sont ceux qui disposent de la liberté de circulation la plus faible. En imaginant que les frères Omidvâr aient voulu entreprendre leur tour du monde aujourd’hui, ils n’auraient pas pu, puisque le passeport iranien est l’un des moins avantageux au monde. Pour les jeunes Iraniens et Iraniennes, cette impossibilité du voyage et de l’ailleurs représente une frustration immense, conjuguée à un fort sentiment d’injustice, tous deux caractéristiques de la génération post-Révolution. Pour la majorité des habitants de cette planète, la frontière ne représente pas un lieu de rencontre, mais plutôt une chape politique et administrative qui s’abat sur eux. Les choses ne sont pas amenées à s’arranger, puisque les visas constituent désormais une véritable arme politique dirigée contre des populations entières. L’une des toutes premières mesures prises par Donald Trump après son accession à la Maison Blanche fut d’ailleurs d’adopter le tristement célèbre Muslim Ban, un décret qui eut pour effet d’interdire l’entrée du territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans, dont l’Iran » (p. 172). Si j’agrée ce nouveau mantra antitrumpiste, je m’étonne que l’auteure, qui a censuré l’allusion aux vaxins dans sa citation de David-Néel, soit totalement imperméable aux discriminations et à la privation de voyager infligées aux citoyens non vaxinés au moment même de la parution de son livre (2021). Ne pourrait-on pas écrire : « les passeports sanitaires constituent désormais une véritable arme politique dirigée contre des populations entières » ? Mais ces populations-là n’intéressent pas les camarades wokistes ni l’Open Society Foundations de George Soros qui finance le wokisme par le monde et censure les pensées non wokistes, antivax, etc. !

Information intéressante : « En France, celles qui se font appeler les « blackpackeuses » (jeu de mots avec black, « noir·e » et « backpackeuse » qui désigne la routarde qui voyage en sac à dos) forment une communauté de plus en plus dynamique, s’organisent sur la toile, publient des tribunes, créent des sites participatifs regroupant des conseils en fonction des destinations » (p. 176). On trouvera facilement des articles sur ce groupe. Aucun écho de celui que j’ai trouvé où il est dit que ces femmes noires se plaignent de l’attitude de certains hommes racisés. Cela ne cadre pas avec la pensée wokiste qui veut que 100 % des machos soient des mâles blancs occidentaux !

Partie II : Être libre pour voyager

Espérons pour nos « étudiant.e.s » que cette deuxième partie nous fasse enfin rêver de voyages au féminin ! Hélas, à part une poignée de beaux passages que j’ai dûment relevés pour des corpus, l’auteure ne peut pas s’empêcher de revenir encore et encore à ses récriminations féministes, et à des citations de livres sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse c’est quand enfin elle se livre à des confidences si rares sur ce qu’elle a vécu, que ce soit en tant que femme ou en tant qu’être humain !

« Lorsque la voyageuse Marga d’Andurain cherche à entrer dans La Mecque, les autorités l’en empêchent car elle est étrangère, et s’est convertie trop récemment à l’islam. Elle demande à voir le consul français : on le lui refuse, cette fois parce qu’elle est musulmane et ne doit donc avoir aucun rapport avec « ces gens-là ». Elle veut alors se rendre à l’hôtel, mais encore une fois, on lui rétorque que c’est impossible car elle est une femme seule. Se voyant refuser l’accès partout, Marga d’Andurain finit par se demander : « Où vais-je aller puisque tout m’est interdit ? » Cette interrogation résume parfaitement la confusion dans laquelle les voyageuses se trouvent parfois plongées, tant les interdictions se multiplient jusqu’à l’absurdité » (p. 186). Il faudrait lire le témoignage de cette femme pour savoir si du coup, elle s’est déconvertie ?

L’auteure, dans les pas d’Alexandra David-Néel (que son livre donne furieusement envie de lire), relativise les prétendus dangers qui guetteraient les voyageuses. Elle exprime son ravissement à la lecture de King Kong théorie, de Virginie Despentes (que je propose depuis plusieurs années à mes étudiants). Voici un fort bel extrait, cette fois-ci sans aucune réticence de ma part, pour un corpus sur les dangers du voyage :

« La peur est le corollaire de la liberté ; elle est une compagne de route, une protectrice, en aucun cas une entrave au départ. Elle est le signe tangible de cette vie qui nous anime, une impulsion vers l’ailleurs, l’élément qui réconcilie nos désirs de progression et de préservation. « Et si le risque traçait un territoire avant même de réaliser un acte, s’il supposait une certaine manière d’être au monde, construisait une ligne d’horizon… Risquer sa vie, c’est d’abord, peut-être, ne pas mourir », écrivait Anne Dufourmantelle. Certaines voyageuses ont trouvé la mort sur la route, pour la plupart dans des circonstances où un homme l’aurait également trouvée. Que ce soit Alexine Tinné, tuée dans le Sahara en 1869 ; Isabelle Eberhardt, emportée par une crue en 1904 ; ou la photojournaliste Camille Lepage, assassinée en 2014 en Centrafrique, très rares sont celles qui ont connu une mort liée au seul fait d’être une femme. Beaucoup d’aventurières ont au contraire vécu très longtemps et n’ont cessé de voyager jusqu’au seuil de leur mort : Alexandra David-Néel s’est éteinte paisiblement à l’âge de cent un ans, alors qu’elle venait de faire renouveler son passeport ; Ella Maillart voyageait encore à quatre-vingt-dix ans ; et Louise Boyd s’envolait pour l’Alaska à quatre-vingt-deux ans. Isabella Bird, de retour des États-Unis puis du Japon, embarquait pour l’Inde à cinquante-cinq ans avec sa lampe, son lit pliant et son matelas gonflable, alors qu’elle était depuis peu atteinte d’une maladie du cœur : elle traversa le Cachemire, longea le Tibet, s’enfonça vers la Perse, remonta vers l’Arménie, puis repartit pour la Corée. À soixante-dix ans, elle traversait le Maroc à cheval, puis s’éteignit alors qu’elle préparait un voyage pour la Chine, à soixante-treize ans. « Voyager, c’est faire un long bail avec la jeunesse ! », nous rappelle David-Néel » (p. 198).

Rare exemple où l’auteure reconnaît que les coupables ne sont pas uniquement des mâles blancs occidentaux : « Un jour, à Jaipur, alors que je me promenais dans un parc près de chez moi, deux hommes m’ont interpellée pour me dire que je n’avais rien à faire ici. Le problème du harcèlement a pris des proportions endémiques en Inde, poussant les Indiennes à se limiter à des déplacements purement fonctionnels, et donc à s’interdire la flânerie. » Mais chassez le naturel… « Dès lors, la flânerie devient le privilège de l’homme en général, et de l’homme bourgeois en particulier. La figure du « flâneur » est en effet apparue au XIXe siècle, sous la plume d’écrivains français comme Baudelaire. À l’époque où Lauren Elkin découvre ce mot de la langue française, elle se lance dans des recherches et tombe sur les travaux de Deborah Parsons, qu’elle cite : « La pratique et les activités relevant de la flânerie étaient essentiellement l’apanage de l’homme aisé, de sorte qu’il était implicitement acquis que “l’artiste de la vie moderne” ne pouvait être que l’homme bourgeois » (p. 208). Eh oui, ce qu’elle a expérimenté en Inde avec son corps est effacé par des mots vieux d’un siècle. J’aimerais que nos amies wokistes viennent dans mon quartier à Paris pour me dire si les « flâneurs » sont des bourgeois aisés, sans rire ! À une époque où ma rue était vraiment plombée de dealers, il m’est arrivé d’hésiter à sortir de chez moi pour ne pas être scanné par leurs regards, alors je ne vous dis pas les femmes ! D’ailleurs de façon général à Paris et dans les centres urbains, je trouve que les personnes exclues de la flânerie, ce sont les vieillards, indépendamment de leur sexe. Ma grand-mère ainsi que sa sœur mortes centenaires (voir mon roman M&mnoux) se promenaient chaque jour dans leur village, ce qui contribuait à les garder en forme. L’espérance de survie d’un vieillard mâle ou femelle sur un trottoir de mon quartier ne doit pas dépasser un quart d’heure, à moins qu’il soit encore alerte et solide. Il n’y a quasiment plus de grands vieillards qui sortent dans mon quartier.

Voici à nouveau un bel extrait que je retiens pour un corpus, et en plus avec lequel je suis à 100 % d’accord personnellement : on comprend mieux un voyage qu’on est en train de faire grâce aux livres qu’on lit en parallèle ! « Je n’imagine pas voyager sans lire. Pendant des années, j’ai traîné avec moi des valises qui étaient remplies pour plus de moitié de livres. Je déchirais parfois les pages, ou séparais la reliure d’un ouvrage en sections, au fur et à mesure de ma lecture afin de m’alléger. J’abandonnais certains exemplaires dans les auberges, les hôtels, les gares, les librairies d’occasion. C’est ainsi que j’ai donné à une librairie de Téhéran plusieurs Fred Vargas appartenant à ma mère, au grand désespoir de celle-ci lorsqu’elle s’en est aperçue. L’obtention tardive d’une liseuse a donc constitué une grande avancée pour la lectrice-nomade que je suis – ne me manque que l’odeur du papier et le froissement délicieux d’une page qui se tourne.

La littérature est une amitié en soi, une compagne de route, mais qui nécessite de faire place à une certaine solitude. Voyage et lecture sont deux activités intrinsèquement liées : la littérature nous donne accès à des lieux et des existences parallèles, tout comme le voyage, et voyager permet de réunir les conditions propices à la lecture. Le voyage semble être un moyen d’accéder à cette compréhension et, réciproquement, les livres sont un moyen de mettre des mots sur ce que l’on voit en voyage. On peut arpenter nuit et jour une ville étrangère, elle nous échappera toujours si l’on n’écoute pas régulièrement les murmures des livres qui y sont nés.

Aussi les livres sont-ils les fenêtres supplémentaires qu’on donne à une maison. Ils constituent des passages secrets vers d’autres mondes. Grâce à eux, j’ai pu être une pirate en mer de Chine, une marchande de café en Éthiopie, une aventurière dans l’Himalaya. Enfant, je me faufilais chaque jour par un nouveau détroit, je sautais d’île en île, de mer en mer, je repoussais tous les murs de ma chambre – une chambre qui devenait un sous-marin m’emmenant vers des contrées inconnues. Ce n’est pas un hasard si les grandes voyageuses ont été, avant tout, de grandes lectrices, puisque la lecture ouvre de nouvelles perspectives à nos espaces mentaux et physiques – perspectives qui demeurent à tout jamais inconnues si l’on n’emprunte aucune « route de papier » » (p. 222).

Autre extrait intéressant pour un corpus, sur les réseaux sociaux et le voyage : « Cette dernière décennie fut marquée par le retour en force de la charge esthétique pour les voyageuses, du fait notamment de l’omniprésence des réseaux sociaux dans la mise en scène des expériences de voyage. En tête de proue : Instagram, célèbre application créée en 2010, qui repose sur le partage de vidéos et de photos, et qui a très vite saturé l’imaginaire collectif de l’ailleurs. Paysages qui se succèdent et se ressemblent, photos retouchées à l’extrême et utilisation abusive de filtres, poses suggestives, mise en avant de vêtements sponsorisés par différentes marques, promotion de la chirurgie esthétique et de l’obsession pour le corps : en ce début du XXIe siècle, le physique de la voyageuse, son niveau de vie et l’ampleur de ses possessions matérielles semblent dominer les obsessions collectives. La recherche permanente d’approbation – induite par le système des « likes » – remet l’image de la voyageuse au cœur du voyage, et réintroduit une pression sociale liée à la plus belle destination, au plus bel outfit (appellation moderne de la « toilette », mais qui ne s’en distingue que par le nom qu’on lui donne), au plus beau couple dînant dans un restaurant de luxe à l’autre bout du monde. Tout ce dispositif repose sur des publicités, des contenus sponsorisés, et le consumérisme 2.0 contribue à façonner les représentations de la voyageuse, éloignant celle-ci des autres femmes, tant sur l’aspect physique que financier. Si jadis les femmes se sentaient incapables de voyager, aujourd’hui elles ne se sentent pas assez riches, pas assez belles, ou plus assez jeunes – et l’« influenceuse » semble progressivement prendre le pas sur l’aventurière. »

Comme dans Les Népalaises de l’Everest, les questions taboues sont abordées : « Plusieurs siècles de récits de voyage sont parvenus à éluder, de façon quasi systématique, l’expérience du corps féminin en voyage : qu’il s’agisse des désagréments physiques et logistiques liés aux cycles menstruels, de la hantise d’une grossesse non désirée au cours un long périple, ou, plus généralement, de l’expérience de la maternité à l’autre bout du monde. La question des cycles menstruels est par exemple la grande absente des récits de voyage : la plupart des voyageuses le savent pourtant, la logistique qu’implique d’avoir ses règles fait, elle aussi, partie du voyage. Alors que Sarah Marquis est en Australie, épuisée par trois années de marche ininterrompue à travers toute l’Asie, elle écrit : « Je n’arrive pas à récupérer comme je l’aimerais, j’ai encore subi avec difficultés mes règles qui m’ont définitivement achevée » » (p. 249).

Je termine cette recension par un trop rare témoignage sur son long séjour en Iran, qui a de quoi étonner : quoi, cette passionaria du féminisme qui n’a pas de mots trop durs pour stigmatiser le patriarcat insupportable en cours dans la vieille Europe, se contente de ce non-dit à lire entre les lignes pour l’Iran. Est-ce tout ce qu’elle a à dire sur ce pays sur lequel elle pourrait nous donner un témoignage bien plus nuancé que celui que j’ai publié après un séjour de 4 semaines ? « La mer, les moments qu’on y passe et qu’on vole au reste du monde, je prenais tout cela pour acquis. C’est en vivant en Iran que j’ai compris. Là-bas, la mer ne vous adresse pas la parole de la même manière – et elle a cessé d’exister pour moi. Tout est devenu compliqué. Rester couverte (ou bien aller sur une plage non mixte, en se dépêchant car le mari de votre amie ne peut pas venir et vous attend), fuir le soleil qui vous cuit à petit feu, ne plus sentir le vent dans ses cheveux, retenir tant bien que mal son foulard qui n’en finit plus de vouloir s’échapper, ne pas pouvoir rire aussi fort qu’on le voudrait. On reste moins longtemps, on s’agace d’avoir du sable collé à ses vêtements. La libération de la mer n’en est plus une, le temps volé d’autrefois n’est plus qu’un prolongement du reste. Tout est devenu douloureux : le bleu qui se retire à chaque vague puis qui revient tremper mes chevilles couvertes, le silence qui s’épaissit, les bords du ciel qui s’appuient sur les côtés de la mer comme une lourde chape. Les vagues m’ont donné l’impression qu’elles venaient mourir sur le sable. Et puis, l’explosion, la redécouverte de l’océan, ailleurs, en dehors de l’Iran de nouveau. La petite fille qui courait pieds nus dans les herbes hautes pour atteindre la plage est revenue. La mer s’est remise à exister simplement parce que j’ai compris ce qu’elle signifiait » (p. 284).

Voir en ligne : Lucie Azema dans Modern Love sur France Inter

© altersexualite.com 2022

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Extrait de L’Inde où j’ai vécu. L’extrait non caviardé fournit cette phrase à méditer à notre ère covidiste : « Au temps béni où j’abordai à Ceylan pour la première fois, les passeports étaient inconnu, comme l’étaient aussi les multiples vaccinations que l’on inflige maintenant aux hommes transformés en cobayes pour l’instruction – ou le simple amusement – de quelques expérimentateurs dilettantes. » Je me suis illico procuré ce livre pour fournir cet extrait génial pour nos étudiants « transformés en cobayes » sous le national-covidisme !

[2] Lire à ce sujet le pamphlet de Georges Bernanos La France contre les robots (1947).

altersexualite.com

altersexualite.com