Accueil > Voyages > Asie > Aventures d’un gentilhomme breton aux îles Philippines, de Paul Proust de la (...)

Élucubrations d’un altersexuel aux Philippines

Aventures d’un gentilhomme breton aux îles Philippines, de Paul Proust de la Gironière, et autres considérations philippines

Aventures d’un gentilhomme breton aux îles Philippines, de Paul Proust de la Gironière, et autres considérations philippines

Un archipel qui ne rime pas à rien.

samedi 3 novembre 2012

Les Philippines ne sont pas encombrées par leur passé. Cas unique en Asie d’un pays à plus de 90 % catholique, à teneur garantie à moins de 2 % en bouddhisme, confucianisme et autre hindouisme [1]. La visite d’aucun temple khmer, à l’instar de la Thaïlande, ne viendra exaspérer votre beau-frère adoré qui ne jure que par plages, plongée, piña colada et petites pépées ! S’il reste — catholicisme exacerbé mis à part — peu de traces de la colonisation espagnole, c’est que le pays fut choisi par les Japonais comme terrain de jeu pour régler leurs comptes avec les Américains, au lendemain (ou plutôt 3 jours après) de l’Attaque sur Pearl Harbor (7 décembre 1941). La capitale Manille fut quasiment rasée, et l’on n’a reconstruit pour mémoire que Fort Santiago et certains bâtiments d’Intramuros, le minuscule centre historique de cette mégapole parmi les plus peuplées du monde. Pour info, si Manille est le nom qui désigne la capitale, l’agglomération est formée autour d’un noyau de 17 villes, dont la plus peuplée n’est pas Manille, mais Quezon city, qui fut d’ailleurs la capitale entre 1948 et 1976. Cette ville est anarchique pour un Européen, sans doute du fait de cette répartition en 17 entités dont chacune possède ses gratte-ciels, ses centres commerciaux luxueux, immenses et climatisés [2] et ses bidonvilles qui comptent parfois plusieurs étages et font la pige aux trois lignes de métro aérien, bien insuffisantes pour assurer les déplacements de 15 à 20 millions de Manillais. Sur l’une de ces lignes, on remarque d’ailleurs que les deux wagons de tête sont réservés aux femmes ! La seule ville coloniale préservée est Vigan, au Nord-Ouest de Luçon (la plus grande île des Philippines sur laquelle se trouve aussi la capitale), que j’ai également eu l’honneur de visiter, sous les trombes de la mousson.

N’ayant pas grand-chose d’original à vous dire sur ce pays, je vais donc pour commencer, comme d’habitude, glisser mes pas dans ceux d’un voyageur d’antan, en l’occurrence un gentilhomme breton parti chercher fortune aux Philippines au début du XIXe siècle. Il s’agit de Paul Proust de la Gironière, qui publia en 1855 la relation de son voyage et de son séjour, livre republié en 2001 par un modeste éditeur breton, Les Portes du large (280 pages, 20 €). Si le livre n’est pas de la grande littérature, il se lit comme un roman d’aventures, et l’on est sidéré par les qualités humaines de ce modeste héros de ces temps où il n’était guère plus risqué de s’aventurer à l’autre bout du monde que de survivre en Europe. On trouve le texte intégral et les illustrations en ligne. Suivra l’évocation du Journal d’un prisonnier de guerre, de Shōhei Ōoka, puis nous nous hasarderons peut-être sur des considérations plus libres, pour les lecteurs pertinaces !

Plan

Paul Proust de la Gironière, médecin et aventurier

Modernité

Mœurs coloniales

L’ethnologue ne recule devant aucun sacrifice

À la découverte des Négritos

Un seigneur féodal, un mari aimant et un ami fidèle

Quelques bouquins en vrac, et considérations sur le nom du pays

N’y touchez pas !, de José Rizal.

Journal d’un prisonnier de guerre, de Shōhei Ōoka

Homosexualité et homophobie chez les prisonniers

Du bruit et de la fureur

Three Godless Years (1976), de Mario O’Hara

Impressions de voyage en vrac

Manille

Drôle de rencontre

Et maintenant que les enfants sont couchés…

Plongée dans le gay Manila

Que d’eau, que d’eau !

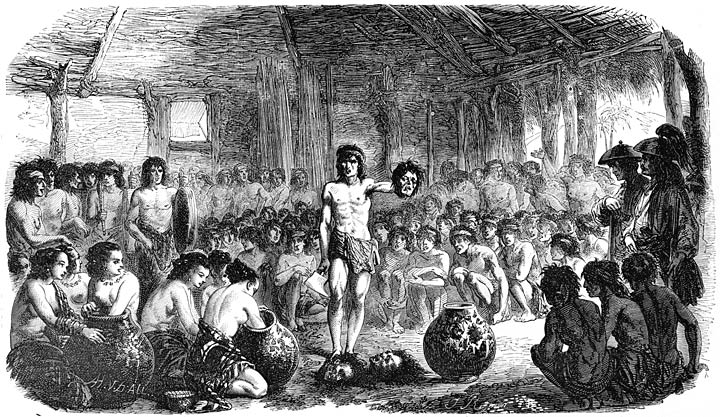

En guise d’intro, voici un membre d’une ethnie inconnue effectuant une danse d’accueil masquée. Cette ethnie très secrète n’a toujours pas été découverte. [3]

Paul Proust de la Gironière, médecin et aventurier

Né en 1797, Paul Proust de la Gironière devient très jeune chirurgien de marine, et s’engage aussitôt comme ses frères sur des navires au long cours. Son quatrième voyage, entamé le 9 octobre 1819, l’emmène « dans la magnifique baie de Manille » (p. 16) le 4 juillet 1820 (et on se plaint de la lenteur des cartes postales !), où il restera vingt ans avant de rentrer en France, puis de retourner mourir aux Philippines ! À son arrivée, il s’installe en « vrai ménage de garçon » ( p. 17) avec un autre jeune médecin, et vit de son art en attendant le retour de son bateau. Quelque temps après, une épidémie de choléra décime la ville. Les Indiens prennent les médecins européens pour des empoisonneurs et déclenchent une émeute meurtrière. Au terme d’aventures rocambolesques, notre héros s’en tire parce qu’il est sauvé à plusieurs reprises par des Indiens reconnaissants qu’il a soignés, mais rate le départ de son navire parti précipitamment. Il décide alors de s’établir et de tenter la fortune sur place, une fois le calme revenu. Il soigne avec succès un capitaine qui perdait ses yeux (au fil des pages, les capacités médicales et chirurgicales acquises avant l’âge de 20 ans ne laissent pas d’étonner, mais il est vrai que la période napoléonienne a fait progresser la chirurgie, notamment militaire…), ce qui lui assure une grande renommée et la fortune dans le milieu colonial. En prime, c’est en soignant un client qu’il rencontre la riche veuve qui deviendra son épouse adorée. Tout au long de ces 20 ans passés sur place, il visite ou plutôt explore le pays en véritable ethnologue, et ramène ce livre et divers objets ethniques qu’il offrira à plusieurs musées (jusqu’à un squelette de négrito volé qui faillit lui coûter la vie). La partie disponible en livre-papier ne contient que la première partie autobiographique de l’œuvre, et sur la version en ligne on trouvera la seconde partie scientifique, évidemment obsolète maintenant.

Modernité

On est souvent étonné de la modernité du vocabulaire, souvent postérieur à son arrivée aux Philippines en 1820 – ce qui est normal puisque le texte date de 1855 – et des idées, par exemple dans cette phrase : « En général, la chaussée macadamisée est entretenue avec le plus grand soin. La mollesse des habitants est telle, qu’ils ne supporteraient pas le bruit des voitures sur des dalles. » L’invention du mot et du procédé datent de 1820 à peu près, mais en 1855, l’auteur doit utiliser ce mot pour désigner des procédés antérieurement mis au point par le Français Pierre Marie Jérôme Trésaguet. Cela me fait penser à une phrase du Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras : « Et dans les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées, suspendues, dans un demi-silence impressionnant. Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d’arbres rares et séparés en deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis-torpédos. […] La luisance des autos, des vitrines, du macadam arrosé […] ». Bref, notre héros a l’œil sur les caractéristiques de la société coloniale et de la société indigène. Bon lecteur de Balzac [4], la Gironière ajoute son grain de sel sur la phrénologie à la mode : « Le Tagaloc a un caractère extrêmement difficile à définir. Lavater et Gall auraient été fort embarrassés, car la physionomie et la crânologie se trouveraient peut-être bien en défaut aux Philippines. » (p. 84). Il utilise à propos d’un village autogéré composé uniquement de bandits, le mot « phalanstère », emprunté à Charles Fourier : « C’était un véritable grand phalanstère, composé de frères presque tous dignes de ce nom » (p. 164).

Mœurs coloniales

Il évoque les combats de coqs, mais aussi la drague entre colons et locales : « Le soir venu, Espagnols, Anglais et Français vont sur les promenades jouer de la prunelle avec les belles et faciles métis (sic), dont les vêtements diaphanes révèlent des formes splendides » (p. 44). Un de ces colons qui s’installe à Jala-Jala a une conception de l’amour un peu olé-olé : Joaquin Balthazar se livre aux douceurs coloniales : « Là, il entretenait toujours une espèce de sérail, adoptait tous les enfants qu’on voulait lui donner, et qui, avec les siens, faisaient ressembler sa maison à une école mutuelle. Le jour où il était fatigué d’une de ses femmes, il faisait venir un de ses ouvriers, et, avec un grand sérieux, il lui disait : “ Voilà une femme que je te donne ; sois bon mari, traite-la bien. Et toi, femme, voilà ton mari ; sois-lui fidèle. Allez, que Dieu vous bénisse ! décampez, et que je ne vous revoie plus. “ » (p. 153). Ce n’est pas le cas de Paul, qui s’étant vu proposer par un indigène de « choisi[r], entre ces jeunes filles, la plus belle pour [lui] tenir compagnie » (p. 232), refusa au prétexte qu’il était en deuil (ce qui pourtant ne l’avait pas empêché d’entreprendre une périlleuse exploration).

L’ethnologue ne recule devant aucun sacrifice

Un jour, explorant la région redoutée des terribles coupeurs de tête de la Cordillère (qu’il appelle Tinguianès), notre ethnologue en herbe se trouve confronté à un dilemme : consommer dans le cercle où on l’a admis une répugnante mixture à base de cervelle humaine, ou refuser et « s’exposer peut-être à la mort » ! « Quand les cervelles furent retirées, les jeunes filles les broyèrent avec leurs mains dans les vases contenant la liqueur de jus de canne fermentée. Elles remuèrent le tout, puis les vases furent rapprochés des chefs ; ceux-ci plongèrent dedans de petites coupes en osier qui laissaient échapper par leurs fissures la partie trop liquide ; ce qui restait au fond des petits paniers fut bu par eux avec extase et sensualité. » (p. 112). Notre héros, qui dans d’autres circonstances n’hésite jamais à exposer sa vie, se résout à tremper ses lèvres et devenir cannibale ! Cela n’étonne pas le lecteur, car de tout son récit, peu de conviction catholique émane, et sa curiosité scientifique l’emporte toujours sur ses préjugés, à l’instar d’un Jean de Léry. Voici l’une des gravures du livre évoquant cette « Fête des cervelles chez les Tinguianès ». Il est dommage que l’éditeur n’ait pas daigné préciser si les dessins sont de l’auteur, ce que l’on suppose par défaut.

Il évoque en passant la polygamie, qui telle qu’il la décrit ne peut être que réservée à une élite, puisqu’elle prive la majorité des hommes des concubines accaparées par un seul : « Le Tinguianès a ordinairement une femme légitime et plusieurs concubines ; mais la femme légitime habite seule la maison conjugale, et les maîtresses ont chacune une case séparée » (p. 119). La dessiccation traditionnelle des cadavres au feu de bois est aussi décrite (p. 120), avec des méthodes d’inhumation à l’air libre qui se pratiquent encore dans la région de Sagada, à l’instar de ce qu’on peut voir à Célèbes avec les fameux tau-tau [5].

À la découverte des Négritos

Sa dernière expédition, l’une des plus périlleuses, est l’occasion de la relation la plus ethnologique, avec celle des coupeurs de tête. En voici un paragraphe entier : « L’Ajetas ou Négrito est d’un noir d’ébène comme les nègres d’Afrique. Sa plus haute stature est de quatre pieds et demi ; sa chevelure est laineuse, et comme il n’a pas soin de s’en débarrasser, et qu’il ne saurait comment s’y prendre, elle forme autour de sa tête une couronne qui lui donne un aspect tout à fait bizarre, et de loin la fait paraître comme entourée d’une sorte d’auréole. Il a l’œil un peu jaune, mais d’une vivacité et d’un brillant comparable à celui de l’aigle. La nécessité de vivre de chasse et de poursuivre sans cesse sa proie, exerce cet organe de manière à lui donner cette vivacité si remarquable. Les traits des Ajetas tiennent un peu du noir d’Afrique ; ils ont cependant les lèvres moins saillantes. Quand ils sont jeunes, ils ont de jolies formes ; mais la vie qu’ils mènent dans les bois, couchant toujours en plein air, sans abri, mangeant beaucoup un jour et souvent pas du tout, des jeûnes prolongés suivis de repas pris avec la même gloutonnerie que les bêtes fauves, leur donnent un gros ventre, et rendent leurs extrémités chétives et grêles. Ils ne portent jamais aucun vêtement, si ce n’est une petite ceinture d’écorces d’arbres, large de huit à dix pouces, qui entoure le milieu du corps. Leurs armes consistent dans une lance en bambou, un arc de palmier, et des flèches empoisonnées. Ils se nourrissent de racines, de fruits, et du produit de leur chasse. Ils mangent la viande à peu près crue, et vivent par tribus composées de cinquante à soixante individus. Durant le jour, les vieillards, les infirmes et les enfants se tiennent autour d’un grand feu, pendant que les autres courent les bois pour chasser. Quand ils ont une proie qui peut suffire à les nourrir pendant quelques jours, ils restent tous autour de leur feu ; le soir, ils se couchent pêle-mêle au milieu des cendres. Il est extrêmement curieux de voir ainsi une cinquantaine de ces brutes de tout âge, et plus ou moins difformes. Les vieilles femmes surtout sont hideuses : leurs membres décrépits, leur gros ventre, et leur chevelure si extraordinaire, leur donnent l’aspect de Furies ou de vieilles sorcières » (p. 237).

Un seigneur féodal, un mari aimant et un ami fidèle

Après son mariage, Paul s’installe sur les terres sauvages de Jala-Jala dont il obtient l’attribution, et y règne en seigneur féodal : « Dès que j’eus acheté Jala-Jala, je me formai un plan de conduite ayant pour but de m’attacher les habitants les plus à craindre ; je résolus de me faire l’ami des bandits, et pour cela je compris qu’il fallait arriver chez eux, non comme un propriétaire exigeant et sordide, mais bien comme un père. » (p. 77). Comme lorsqu’il était médecin, ses qualités humaines le font respecter en territoire dangereux : « Nous étions, ma femme et moi, seuls blancs et civilisés, au milieu d’une population bronzée et presque sauvage, et cependant je n’avais aucune crainte » (p. 80). Il vante le système colonial : « Les Espagnols gouvernent la population indienne sans l’administrer. Le bon ordre, la tranquillité qui règnent généralement dans les provinces sont dus au conseil municipal et aux anciens de chaque bourg, qui se laissent gouverner, mais qui s’administrent » (p. 84). Il s’agit en fait du système pré-hispanique des barangay, qui désigne la plus petite entité administrative, à l’origine basée selon son étymologie, sur le nombre de familles chargées dans un bateau qui allait s’installer dans un nouvel emplacement. Voici une photo d’un portique de « Barangay poblacion » à Coron ; malheureusement, victime d’un priapisme zoomaire, j’ai manqué de recul et n’ai pu cadrer que la partie droite du calicot !

Paul est, d’après ses dires, très amoureux de sa femme, mais il ne cesse de partir en exploration pour des séjours parfois très longs et surtout dangereux, avec son « fidèle Alila », son serviteur préféré. Certaines évocations sont très sensuelles : « Au déclin du jour de notre départ, il tira un cerf. Nous fîmes halte auprès d’un ruisseau, nous coupâmes du palmier pour remplacer le riz et le pain, et nous nous mîmes à manger le foie de l’animal à la broche. Notre repas fut copieux. Ah ! que de fois depuis, assis à une bonne table, devant des mets succulents et recherchés, dans des salles à manger dont l’atmosphère était tiède et parfumée par l’arôme des plats, ai-je regretté mon souper pris avec Alila dans le bois, après une journée de course dans les montagnes ! Quel est donc le mortel qui pourrait oublier de pareilles heures, de pareils lieux ? » (et un pareil compagnon ?). Il évoque aussi son « ami intime » de l’époque de son arrivée à Manille, Prosper de Malvilain : « Était-ce aussi bien ma destinée qui m’avait conduit à aimer Prosper de Malvilain, et à être aussi sincèrement aimé de lui ? — Je ne puis en douter. » (p. 212). Celui-ci rentra en France au moment du choléra, fit connaissance avec la sœur aînée de son ami, et l’épousa, mais mourut avant le retour de l’auteur, qui cependant dédiera son livre à sa nièce, fille de sa sœur et de son ami… Belle fidélité amicale ! Après la mort de son frère (qui était venu s’établir avec lui à Jala-Jala), puis de sa femme et de leur unique fils, il se décide à rentrer en France. Il en profite pour visiter l’Égypte en passant (il a voyagé cette fois-ci « sur divers navires », et est passé par « les Grandes Indes » puis la mer Rouge), puis repartira visiter toute l’Europe, sans parvenir à oublier le paradis perdu : « Je retournai ensuite dans ma famille, sans avoir rien trouvé dans l’étude que je venais de faire qui pût me faire oublier mes Indiens, Jala-Jala, mes voyages solitaires dans mes forêts vierges ; et la société des hommes élevés dans une extrême civilisation ne pouvait effacer de ma mémoire ma modeste existence passée » (p. 259). Il se remarie, a deux enfants, fait des affaires et des dettes, et redevient veuf. C’est là qu’il publie ses souvenirs, mais en 1857, à 61 ans, il retourne aux Philippines, où il meurt en 1862, après avoir failli devenir propriétaire de… l’île de Cebu !

Quelques bouquins en vrac, et considérations sur le nom du pays

Après cette lecture extraordinaire, je n’ai pas trouvé de livres aussi exaltants que ceux que j’avais emportés lors de mon voyage en Thaïlande. Tesseract, d’Alex Garland, est un roman policier exotique décevant. On y trouve tous les clichés sur Manille : gangsters sanglants, aventurier américain qui se fait buter, gosse des rues au grand cœur, touriste pédophile, etc. Il ne s’y passe pas grand-chose, en fait une seule action, avec d’interminables entrecroisements et retours en arrière qui permettent de considérer l’action sous plusieurs perspectives, ce qui semble être le sens du mystérieux mot qui donne le titre.

José Rizal, le héros national, est l’auteur de Noli me tangere (1887) et El Filibusterismo (1891). J’ai lu avec peine la traduction française (de l’espagnol) du premier, par Jovita Ventura Castro, avec une préface d’Étiemble (Gallimard, Connaissance de l’Orient, 1980, 450 p.), sous le titre N’y touchez pas !. Si l’on y apprend beaucoup sur les Philippines, et si l’on comprend à travers les mésaventures du personnage, un jeune métis exilé en Europe et de retour sur l’archipel pour y mourir tragiquement, la personnalité de Rizal et les raisons de son engagement révolutionnaire, le roman peine à prendre corps, et l’aspect documentaire et témoignage personnel prend le dessus, avec en plus une volonté d’étaler son érudition sous la forme de nombreuses citations latines, et trop de pages consacrées à décortiquer la façon dont le clergé catholique maltraite la population. Par moment on a l’impression de lire du Roger Peyrefitte, tant l’auteur semble vouloir étaler ses connaissances liturgiques et théologiques. Étiemble explique dans sa préface que si l’œuvre de Rizal est moins connue que celle de Multatuli sur l’Indonésie, c’est parce que c’était un réformiste modéré non marxiste (ce que l’on comprend bien à la lecture). Certes, mais c’est peut-être aussi que le roman est littérairement moins réussi que Max Havelaar ! Il y a quand même de bons passages, et d’ailleurs quand on passe le cap de la page 300, l’action, qui partait dans tous les sens, se concentre et avance enfin ! Peut-être aurai-je le courage de lire son second livre… À Manille, Rizal Park propose un émouvant hommage au héros national. Ses derniers pas le jour de son exécution sont imprimés dans le sol, de la même façon que ceux de Gandhi à Delhi, le jour de son assassinat.

Journal d’un prisonnier de guerre, de Shōhei Ōoka

Ne trouvant rien d’autre de spécifiquement philippin, j’ai donc pris un pavé de 500 pages, Journal d’un prisonnier de guerre, de Shōhei Ōoka (Belin, 2007), ce qui anticipera, j’espère, sur un prochain voyage au Japon. Il n’y est guère question des Philippines touristiques, mais cela permet d’approfondir la connaissance des batailles des Philippines, entre 1941 et 1945, épisodes déterminants pour l’avenir de ce pays qui put ainsi s’affranchir de la tutelle américaine tout en échappant aux velléités nippones. Un épisode aussi terrible justifie peut-être qu’à l’instar de certains pays décolonisés, les Philippines n’aient pas adopté un autre nom. En effet, le mot « Philippines » vient de Philippe II d’Espagne, et on aurait pu imaginer que s’étant débarrassés des Espagnols, les Philippins eussent souhaité s’affranchir du nom d’un rejeton princier ; or au contraire, ils n’ont pas jeté le bébé avec l’eau du bain colonial, pas plus qu’ils n’ont rejeté la religion de leurs maîtres. Il faut dire que le catholicisme n’a ici pris la place d’aucune autre religion en dehors de pratiques limitées à des tribus.

Le livre est constitué de plusieurs chapitres, qui se recoupent souvent, écrits et publiés séparément dans le désordre chronologique entre 1946 et 1951. L’auteur est un romancier, traducteur et critique, polyglotte. Né en 1909, il est mobilisé tardivement en 1944, et aura à peine le temps de combattre, avant d’être fait prisonnier par les Américains [6]. Sa connaissance de l’anglais lui permet d’être interprète pendant la durée de sa détention, entre janvier et novembre 1945. Fan de Stendhal, dont il était déjà traducteur, il tente de mettre en œuvre la conception stendhalienne de la focalisation interne sur le soldat qui ne dit que ce qu’il voit (Fabrice à Waterloo). Il narre donc par le menu les faits « dénués de sens » (p. 202) depuis sa mobilisation jusqu’à son retour au pays, en passant par les événements qui précèdent sa capture, avec la méditation fascinante et récurrente (sinon rémanente) sur un non-acte de guerre : la raison pour laquelle il n’a pas tiré sur un soldat américain qu’il ne pouvait pas manquer. Le dernier épisode culmine sur une émouvante liste de faits et le décompte des camarades de sa compagnie morts au combat, jour après jour, qui fait penser, mutatis mutandis, à la fin des Cent Vingt Journées de Sodome du Marquis de Sade, qui n’est plus qu’une liste. Au long des chapitres, il rend hommage à la magnanimité avec laquelle l’armée américaine traite les soldats japonais, conformément aux traités internationaux, lui-même étant conscient des atrocités commises par les Japonais à l’encontre des civils et des prisonniers, que ce soit lors de la Marche de la mort de Bataan ou du Massacre de Manille, dont il rend compte d’une façon impitoyable pour le Japon. Il ne cesse d’opposer la ration substantielle de nourriture octroyée aux prisonniers avec la situation bien pire du Japon en guerre. Il fustige sans répit l’incompétence des stratèges japonais, et l’inorganisation de l’armée, du moins de l’armée de réservistes dont il faisait partie, sans doute bien différente de celle qui connut des victoires en 1941. En tant qu’interprète, il bénéficie de quelques avantages (mais les cuisiniers en avaient bien plus), et en profite, tout en méditant sur ce paradoxe social : « Au sein de la société, nous trouvons toujours des individus qui nous sont inférieurs. Face à cette réalité, si nous y réfléchissons sérieusement, il ne nous resterait plus qu’à devenir des saints ou des révolutionnaires, tant nous avons pris l’habitude, dès notre tendre enfance, de jouir de privilèges » (p. 269).

Homosexualité et homophobie chez les prisonniers

Cela paraîtra bien futile, mais le lecteur naïf ne peut qu’être étonné par quelques passages nettement homophobes (avec des arguments étonnants) à propos de rapports homosexuels entre prisonniers dont les uns étaient « virils » et les autres travestis ou du moins considérés comme féminins. On est étonné parce que de nombreuses pages font état de la fascination, peut-être inconsciente, du soldat pour le jeune soldat américain qu’il ne tua pas (p. 51), pour la vision de ses camarades tous vêtus par économie d’un cache-sexe (appelé « fundoshi », p. 188), ou encore à propos d’« amis intimes » qui n’étaient pas « amants » (p. 445). Voici une phrase amusante, peut-être pour partie involontairement : « La partie du corps qui était la plus impressionnante chez nos gardiens étrangers, était leur bassin. […] Cette impression tenait, semble-t-il, à leur grande taille ; quand nous abaissions notre regard pour voir ce qui aurait dû être leur poitrine, nous tombions en effet naturellement sur leur bassin » (p. 216). Humour involontaire également, quand il relate sa déception après la guerre, devant les premières femmes japonaises qui lui tombent sous les yeux : « Sans doute devais-je tenir compte du fait qu’elles n’avaient pu maquiller leurs faces tannées par le soleil ; mais je ne pouvais effacer mon désappointement devant leurs figures plates, leurs petits yeux et leurs grosses joues » (p. 423). On se plaît alors à lire entre les lignes… Il relate plusieurs cas de relations homosexuelles, un sous-officier amoureux d’un soldat, des « amis intimes » ratant leur suicide par étranglement réciproque (p. 224), ou un garçon de 15 ans : « Chaque nuit, il partageait le lit de quelqu’un d’autre. Je ne sais pas ce que pouvaient lui apprendre les adultes, mais selon la rumeur il n’était pas sodomisé, et les adultes ne se le disputaient pas » (p. 302). C’est à propos d’un « jeune efféminé » qui se travestit pour les soirées récréatives théâtrales, et lance une mode non seulement du travestissement, mais de relations homosexuelles codées en rôles féminins / masculins, que Shōhei Ōoka commence par une réflexion digne de Judith Butler : « je doute que le regard que nous portons habituellement sur la femme corresponde en rien à ce qu’elle est réellement. La femme conforme à nos vues de mâle ne serait-elle rien d’autre chose qu’une poupée maquillée qui aurait l’air d’une femme ? Selon un lieu commun que répètent les amateurs de théâtre, l’interprète mâle d’un rôle féminin paraît plus femme que la femme elle-même » (p. 410), avant d’en venir à des considérations homophobes : « des liens se créaient entre « mâles virils » et « hommes féminisés », des incidents survenaient, des billets doux étaient échangés. Mais, autant que je sache, il n’y avait pas de ces affaires de « tantouses » sur lesquelles insiste en général la littérature documentaire » (p. 412). Il cite alors Henry Ellis, puis André Gide et son Corydon, et présente des arguments assez alambiqués sur ce que doivent être ou ne pas être le mariage ou la morale amoureuse. À côté de cette homophobie, l’idée que se fait l’auteur du mariage est étonnante : il l’assimile à la prostitution : « Le débauché vis-à-vis de la prostituée, dans tous les cas, et le mari vis-à-vis de sa femme, bien souvent, sont des violeurs » (p. 300). Il se livre également à une critique à boulets rouges du freudisme, lié à une « dégénérescence générale dans le domaine sexuel » (p. 333). Il évoque en passant des infirmières qui « n’étaient pas dans la situation abominable des femmes de confort, les prostituées de l’armée, mais elles étaient tenues de servir de partenaires chaque jour à un soldat » (p. 399).

Du bruit et de la fureur

Une notation marginale m’a intéressé : alité à l’infirmerie du camp, il se plaint des chants des infirmiers, ininterrompus la nuit durant. Puis son opinion change : « Cependant, quelques jours après, je m’étais déjà habitué à ces chants ; puis, mon rétablissement aidant, je finis même par apprécier ce tapage » (p. 198). J’ai la malchance de faire partie des gens qui ont le sommeil léger et que la lumière ou le bruit empêchent, sinon de dormir, du moins de s’endormir. Ma rue, naguère calme, depuis quelques années est devenue un enfer car terrain de jeu de divers traîne-savate, peigne-culs et autres dealers qui hurlent ou mettent de la musique jour et nuit. Lors d’un trajet en bus de nuit luxueux entre Vigan et Manille, j’ai pu expérimenter de plus près ce que relate Shōhei Ōoka : calé dans le confortable siège-couchette, j’avais mis mes lunettes de tissus et mes boules Quies, quand j’ai eu la désagréable surprise d’entendre l’insupportable bande-son d’un film d’action « boum-boum-pan-pan » diffusé sur la télé à l’avant du car. Même atténué par les bouchons, cela relevait de la torture, et je ne pus fermer l’oreille. Quand cette saloperie fut terminée, j’eus à peine le temps de soupirer que ces fous de Philippins mirent en marche une bande-son du genre musique d’ascenseur, que j’entendais parfaitement malgré les bouchons, et qui m’interdit de dormir jusqu’à l’arrivée à 4h30 du matin. C’est le genre d’expérience qui vous fait maudire ces [censuré] de [censuré], mais à l’exemple de notre écrivain, je me dis souvent que le problème est en moi, et que je dois plutôt regretter de n’avoir pas été habitué dès l’enfance à m’endormir dans le bruit et la lumière. Je me rappelle au Honduras avec un ami, avoir fait l’expérience cuisante de réserver un hôtel que nous trouvions pas cher. Le soir venu, au moment où je cherchais le sommeil, patatras ! Une sono de la boîte de nuit voisine se mit en marche, qui faisait ressembler notre chambre à la salle des moteurs d’un cuirassier. Impossible de fermer l’œil. Encore plus que le bruit, les vibrations accentuaient le mal-être, mais ce qui m’estomaqua, ce fut de voir à côté mon ami qui dormait comme un loir, ce con !

En 2017, j’ai eu l’occasion rare de voir à la Cinémathèque le film Three Godless Years (1976) de Mario O’Hara (1946-2012), un film culte en tagalog, qui évoque le destin tragique d’une jeune femme violée par un jeune nippo-philippin qui, après la mort de ses parents assassinés par des guérilleros philippins, s’était engagé dans l’armée japonaise d’occupation. Cette femme, poussée par ses parents, finit par se rendre à l’amour du soldat qui, dessaoulé, revient lui déclarer son amour. Elle est sans nouvelle de son fiancé, qui est parti depuis longtemps auprès de la guerrilla. Un enfant naît. La famille entière est massacrée par étapes par les guerrilleros ; seul reste le jeune fiancé, qui récupère l’orphelin.

Impressions de voyage en vrac

Une fois ôtées les roulettes de ces bouquins, me voilà forcé de dire ce que je pense des Philippines. Hélas, je ne suis guère inspiré. Non que cette expérience m’ait déplu, malgré les trombes d’eau de la mousson (Je sais, je me répète, mais vraiment, notre été, leur hivernage, n’est pas la bonne saison pour le tourisme !), mais l’Occidental prout-prout que je suis perd ses repères dans ce pays sans traces du passé. Point de temples khmers, certes, mais les villes sont cariées de temples de la consommation, gigantesques centres commerciaux qui entraînent dans la dèche tous les commerces indépendants, cinémas y compris. Même les avions intérieurs de la compagnie Cebu Pacific sont la proie du commerce. Non seulement on vous y vend le casse-croûte ou le café, mais on s’y livre, au détriment de votre tranquillité (et de la dignité du personnel de bord), à des devinettes bruyantes pour trouver des gagnants pour divers gadgets. On admire, dans la Cordillère, au nord de Luçon, les courageux cultivateurs à mains nues des fameuses terrasses millénaires classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Point de motoculteur, tout est fait à la main par les familles réunies, et des gamins hauts comme trois pommes (dans un pays où les adultes ne sont pas des géants) vous trimballent sur des centaines de mètres leurs trois kilos de gerbes de riz. Le classement à l’Unesco est à double tranchant, puisque l’absence d’automatisation et de route qui faciliterait l’accès au progrès, avec le travail des enfants qui en est le corollaire, est la condition même de ce classement. Que cela devienne plus facile, et plus rien ne justifierait l’intérêt particulier de ces terrasses-là parmi des milliers d’autres paysages rizicoles, intérêt qui assure cependant un confortable complément de revenu aux paysans de Batad et Banaue. J’ai naguère fait des réflexions du même ordre à propos de l’Éthiopie.

Manille

On passe vite à Manille, surtout quand la pluie (vous l’aurais-je déjà dit par hasard ?) transforme la balade en parcours du combattant dans cette ville où le progrès signalé il y a 150 ans par Paul Proust de la Gironière sur la macadamisation des routes semble s’être figé. Certaines rues actuelles de la capitale sont défoncées, et quand vous vous promenez le museau en l’air, vous vous prenez à maudire les multiples solliciteurs qui veulent vous vendre qui leur course en tricycle, qui leurs tee-shirts, qui leurs ladies, en vous interpellant d’abord cérémonieusement d’un « good morning sir » préliminaire, qui fait qu’a priori on aurait plutôt envie d’être agréable, quand on pense au harcèlement que le touriste subit en Thaïlande ou au Maroc. Le problème est que pendant que vous souriez à cette brave dame, vous trébuchez dans un trou du trottoir, vous retournant un ongle dans vos sandales, vous mettez le pied sur un de ces innombrables tas d’immondices qui font parfois ressembler cette trop grande ville à un égout à ciel ouvert (notamment avec des ruisseaux d’eau croupie qui charrient de la merde et des bancs de déchets) ou bien vous n’avez pas eu le temps de prévoir la collusion entre une énorme flaque d’eau et le jeepney pressé de racoler ses clients au plus près du trottoir, ce qui vous asperge jusqu’au haut du short d’un bouillon tiède et marronnasse. Le touriste à Manille et partout aux Philippines, doit garder ses yeux rivés au sol s’il veut préserver ses petits petons et la propreté relative de ses pantalons ! L’eau n’est pas toujours si désagréable, même si l’on voudrait parfois plus de soleil pour frimer en salle des profs à la rentrée ! Je me souviens notamment d’une balade en kayak sur une mer étale et sous une pluie battante. La vision de la baie de Coron sous cette pluie et la brume qui enveloppait les bangkas posées çà et là sur l’eau plate mitraillée de grosses gouttes, et plus loin les collines mystérieuses de l’île de Coron et de ses lacs d’altitude que je n’ai pas pu voir à cause justement de la pluie, cette image superbe que je n’ai pas pu photographier reste gravée dans ma mémoire.

Drôle de rencontre

À part ça, j’ai eu la surprise pendant ce voyage de me faire héler d’un « Monsieur Labosse ! » alors qu’en chemisette et short rose bonbon, j’allais à la piscine de la plage de Panglao, sur l’île de Bohol. Levant la tête interloqué, j’ai reconnu non pas un ancien élève, mais un élève actuel, que je dois retrouver l’an prochain (puisque c’est la première fois de ma carrière que je vais avoir des terminales L, classe composée d’élèves que je viens d’avoir en Première). Il était assez étonné (« Vous êtes en vacances aux Philippines ! ») étant lui-même Philippin. Il passe dans l’archipel ses vacances d’été une année sur deux, et ses parents lui ont offert quatre jours dans cette station balnéaire et sur cette île il est vrai fort agréable, car moins soumise à la mousson qui sévit davantage au nord et à l’est, où il réside. J’aurais dû jouer au loto, car moi qui ne croise jamais le moindre élève à Paris (sauf parfois d’anciens élèves qui s’y sont installés), j’avais une chance sur un million de me faire pister de la sorte. Il est vrai que j’avais deux élèves philippins cette année (qui ne se connaissent pas), et que c’est peut-être en partie à cause d’eux que j’ai choisi cette année précisément, cette destination qui me tentait depuis longtemps, mais je ne le leur avais surtout pas dit, et ne m’attendais pas à me faire débusquer ! Cela m’était déjà arrivé une fois à l’Île de Ré il y a longtemps, mais je suis allé deux fois au Maroc sans croiser un seul des centaines d’élèves d’origine marocaine que j’ai eus ! Enfin, tous nos collègues – sans parler de nos humbles concitoyens qui exercent d’autres métiers – ont de ces étonnantes rencontres à raconter, ce n’est sans doute pas original…

Et maintenant que les enfants sont couchés…

Les pesants développements qui précèdent n’avaient pour objet que de décourager les z’enfants qui auraient pu tomber sur cet article et s’imaginer qu’ils allaient tout savoir sur l’altersexualité aux Philippines. Or donc, maintenant que leurs parents les croient couchés (et qu’ils sont en train de pianoter sur des sites web un peu plus affriolants), parlons-en ! Les divers avatars de l’altersexualité ne posent a priori aucun problème aux Philippines, à l’instar de la plupart des pays d’Asie du Sud-Est, tels la Thaïlande et le Myanmar. On croise dans la rue, ou on est servi dans les boutiques, par de ravissants garçons aux sourcils épilés et lèvres ornées de rouge, lesquels vous arrêteront parfois et vous proposeront, d’une manière bien plus discrète qu’en Thaïlande, catholicisme oblige, quelque massage dans votre chambre d’hôtel, et pas forcément vénal. Les rues de Malate et de nombreux autres quartiers de la mégapole sont parsemées de clubs gays et de bars à filles, sans oublier les spas qui ravissent discrètement nos amis hétéros avec leurs massages bon marché (il y en a aussi pour homos, mais je suis désolé de n’avoir pas expérimenté pour votre information, car je craignais, avec ma scoumoune, de tomber sur une sublime jeune femme qui aurait pris pour une insulte la froideur de mon zoom, comme cela m’arriva jadis au Viêt Nam ou ailleurs). Si la tolérance est de mise, on reste en terre catho un peu arriérée, et la discrétion règne, alliée à une répression résiduelle mais nuisible, comme en témoigne le débat houleux actuel qui oppose le gouvernement à l’Église à propos de la « Reproductive Health Bill », projet de loi sur le contrôle des naissances et la stérilisation des œufs philippins. Toutes les églises philippines affichent leur désaccord, et le gouvernement marche sur des œufs.

– J’adore cette photo prise non pendant une gay pride, mais pendant une sorte de festival de la ville de Coron (sur l’île de Busuanga), le 15 août 2012. Le garçon n’est pas un militaire, mais sans doute un étudiant d’une école plus ou moins militaire. Il s’agissait d’un défilé avec fanfares, flûtes et tambours, de tout ce que la ville comptait d’écoles et d’associations, terminé par une sorte d’élection de miss Coron ! Le tout dans une ambiance de fête au village, ce qui explique les ballons en fond.

Plongée dans le gay Manila

J’ai donc profité de l’absence de temples et de palais à visiter pour — par pur esprit scientifique ethnologique, cela va sans dire, et selon la stricte déontologie de l’observation participante, vous vous en doutez — visiter quelques établissements recommandés par le guide Spartacus, non pas tant les bars et discothèques, où je pense que j’aurais croisé de nombreux expatriés et une ambiance internationale, et alors pourquoi voyager ? mais deux cinémas servant de lieux de rencontre, à Cebu et à Quezon city [7], pour y retrouver l’ambiance du film Serbis de Brillante Mendoza (vous voyez donc que c’était purement culturel !). Je ne fréquente pas les équivalents à Pigalle (mais me souviens d’un cinéma gay appelé le Far-West qui subsista jusque dans les années 90, après avoir été un cinéma normal), mais il n’existe pas aux Philippines de lieux de rencontre gays tels qu’il en pullule à Paris, Londres ou Amsterdam. On se croise donc comme on peut, on se tripote et on se rencarde dans quelques cinés glauques diffusant soit du porno très soft, soit des nanars assez ringards pour que le public familial ne risque pas de s’y fourvoyer, et pour qu’aucun spectateur ne vienne pour voir le film. Il ne peut pas se passer grand-chose sur place, disons que l’on s’approche de siège en siège de sa proie en espérant qu’elle ne s’éloigne pas, on pose une main sur un genou, on demande le prénom et l’on projette quelque rendez-vous, à moins que l’on se tripote sur place à la fortune du pot, mais les sites Internet que j’ai consultés font état, ainsi que dans les quelques saunas, de descentes de police fréquentes, qui brident les velléités de strausskahnisation plus poussée.

En ce qui concerne les quelques saunas signalés par la dernière édition du guide Spartacus, j’ai échoué à trouver les dénommés Epitome et Queeriosity palace, qui d’après les rares infos glanées sur Internet, ont tous deux fermé après avoir été victimes de descentes policières qu’on s’attendrait plutôt à trouver en Égypte ou dans la France pompidolienne que dans les Philippines du XXIe siècle, comme quoi les cathos ont encore une capacité de nuire sur notre planète (ce n’est pas eux directement, c’est la police, mais ils instillent dans l’esprit de la population le climat malsain de répression sexuelle et d’homophobie qui permet ce genre d’attitude). Voyez cet article et celui-là sur un site au nom révélateur (« Discreet Manila ! »). Les articles sont plus ou moins anciens, mais consultez les commentaires récents, tout en bas des articles. J’ai fini par trouver le plus ancien sauna manillais, et donc pour l’instant le seul, Club Bath Philippines. C’est un endroit fort agréable, mais il vous faudra montrer patte blanche, un document d’identité (une photocopie suffit), signer une demi-douzaine de bouts de papiers, et vous deviendrez membre du Club, distingué par une magnifique petite carte vert pomme que vous emporterez en souvenir (on vous rendra votre document d’identité et la carte à la sortie). Ce sont sans doute ces précautions excessives (alliées à des pots-de-vin, ne soyons pas naïfs) qui valent à ce club d’avoir échappé jusqu’à preuve du contraire, au harcèlement policier. Je crois avoir omis de signaler dans mon article sur la Thaïlande que j’avais eu l’occasion de passer un moment au fameux sauna Babylon Bangkok, que le guide signale comme « Asia’s best sauna ». Effectivement, les lieux étaient vastes et agréables, avec une piscine extérieure bordée de marbre. Mais la fréquentation constituée de Thaïlandais pour moitié et d’étrangers, à 80 % des Français pour l’autre moitié, m’avait laissé de la même matière que le bord de la piscine. L’approche du public local était on ne peut plus parisienne (sans doute ont-ils été formés par nos honorables compatriotes), comment vous expliquer ? Avez-vous jamais vu une ménagère de moins de cinquante ans choisir ses cucurbitacées au marché ? Bref, cet endroit m’avait passablement énervé, et avait confirmé – j’en présente mes humbles excuses à son Altesse Rama IX – mon manque d’appétence pour messieurs les Thaïlandais. Les Philippins sont assez proches physiquement, et plafonnent à 1m75 [8] malgré leur passion pour le basket-ball, mais je ne sais pas si c’est dû au métissage espagnol puis américain sur quatre siècles, ils ont quelque chose de légèrement moins anguleux dans le visage qui les rend plus à mon goût, bien que, comme tous les Asiatiques, glabres et enfantins, ils ne soient pas — révérence gardée — ma tasse de chaï, mais j’en goûterais bien une gorgée quand même ! Peut-être était-ce dû au fait que j’étais le seul foreigner de passage dans le sauna le soir où j’y suis allé, j’ai trouvé l’approche philippine moins maraîchère et plus sympathique que l’approche thaïlandaise, et j’ai passé un excellent moment avec quelques clients qui ont eu la gentillesse d’éprouver de la curiosité pour l’honorable étranger de passage. Vous me pardonnerez de ne pas entrer dans les détails, mais le scabreux n’est pas l’objet de ce site [9]. En tout cas c’est fort dommage que ces lieux sympathiques soient harcelés par la police. Peut-être si justement ils étaient davantage fréquentés par les expatriés et les touristes, notamment des diplomates susceptibles de se plaindre par l’intermédiaire de leur ambassade, cela contribuerait à rendre la police plus circonspecte. Si ça continue on va être obligés de leur envoyer notre cher Louis-Georges Tin, comme en Russie ou en Égypte ! [10]

Que d’eau, que d’eau !

À part ça, j’ai aussi expérimenté une piscine manillaise, que j’ai eu du mal non pas à trouver, mais à utiliser. Il s’agit peut-être de celle qui est très mal signalée dans le guide Lonely Planet comme « sea wharf », mais ce n’est pas sûr (ce n’est pas celle-là si j’en crois ce site, mais elles semblent toutes proches !). On la trouve au fond d’une cour, entre des immeubles détruits ou abandonnés (ce qui veut dire qu’au moment où vous lirez cet article, à l’instar des cinémas sus-mentionnés, il y aura sans doute à la place un centre commercial ou un hôtel 5 étoiles) au sud et à l’extrême ouest de Rizal Park, entre Roxas boulevard et le bord de mer, avant le Coliseum qui contient d’ailleurs un complexe aquatique avec un immense aquarium et une autre piscine plus moderne, mais au moment où j’y suis allé, pourtant dans les heures très réduites d’ouverture (ça ferme à 17h), le bassin était réservé pour je ne sais quel show à la noix. En ce qui concerne la première, j’y étais passé en fin d’après midi, mais la piscine était réservée à l’entraînement d’étudiants, et on me dit de repasser le lendemain matin. Il n’y avait pas de lignes, sans quoi le peu de nageurs aurait pu n’occuper que la moitié de l’espace, et laisser l’autre moitié au public. L’eau est glauque, sans doute faute de système de filtration, on ne voit pas plus loin que le bout de ses bras, mais elle n’est pas sale. Le lendemain donc, je m’y pointe à 10 h, et on m’y laisse entrer gratos (c’est la mairie qui régale, m’a-t-on dit). Un gars jette un œil sur mes affaires contre un pourboire, et je fais mes longueurs, en seule compagnie d’une bande d’enfants surveillés par leur instit ou je ne sais qui, en tout cas ambiance bon enfant (mais n’est-il pas révélateur que dans cette ville ultra-polluée où faire un jogging réduit votre espérance de vie, une piscine gratuite ne soit pas utilisée par de beaux jeunes gens qu’on aurait plaisir à inviter boire un verre après l’effort ?).

Un espèce de cloporte arrivé entre-temps et qui connaissait le gardien, m’interpelle après mes longueurs, me complimente (ben oui, quoi, je nage, ce qui semble un exploit ici), et entreprend dans un anglais que j’espère ne pas avoir bien compris, de savoir si j’étais marié, puis si par hasard je ne voudrais pas de sa daughter ou de son son pour de la money ! Désolé de finir là-dessus, car c’est la seule fois que j’ai reçu ce genre de proposition glauque, et malgré sa réputation, il ne me semble pas que ce pays soit davantage un lupanar que beaucoup de villes d’Europe. Justement, à propos des fameux trottoirs de Manille, il est vrai qu’on voit des gens qui couchent dans la rue dans une extrême misère, y compris des mômes, et qui font parfois l’aumône. Mais d’une part il y en a aussi dans mon quartier parisien, et c’est sans doute plus dur l’hiver ; d’autre part dans cette ville plus peuplée que Paris, on n’est pas du tout harcelé par les mendiants, et il y a d’immenses quartiers entiers qui ressemblent plutôt aux Champs-Élysées qu’à la rue Myrha. Sur 15 à 20 millions d’habitants, j’ignore quelle est la proportion de personnes sans domicile, mais elle ne saute pas aux yeux. Pour en finir avec les clichés, lors de mon séjour, la mousson qui passait avait apporté son lot annuel de tempête et d’inondations (moi qui allais oublier de vous toucher un mot de la pluie !). Rien que de très habituel dans le secteur, mais un nombre de morts annoncé et des images télégéniques de gens marchant dans l’eau défraya la chronique souffreteuse de la mi-août à la télévision française où des images un peu spectaculaires sont pain bénit. Pour notre part, nous avons failli devoir rebrousser chemin sur une route de montagne presque infatigable. Puis nous sommes passés ; nous en aurions été quittes pour un ou deux jours perdus, mais que diable, nous savions que nous partions à la période de la mousson, et cela a aussi ses beautés. Bref, quelques proches ont été inquiétés de notre sort et ont demandé des nouvelles… Que leur dire ? Eh bien, de lire le bouquin de notre ami breton par lequel commençait cet article !

À bientôt, pour de nouvelles aventures !

– Visitez l’exposition rare consacrée aux Philippines en 2013 par le musée du quai Branly.

Voir en ligne : Texte intégral du livre (et illustrations) de Paul Proust de la Gironière en ligne

© altersexualite.com, 2012

Sauf indication contraire, toutes les photos sont de l’auteur de l’article.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] À l’exception du Timor oriental, petit pays plus proche de l’Océanie.

[2] À propos de la clim, tout à fait bienvenue en période pluvieuse et moustiquée, les Philippins m’ont paru beaucoup plus mesurés que les Thaïlandais, et il est possible d’obtenir d’un Philippin qu’il diminue légèrement la puissance de la clim sans qu’il vous prenne pour un Martien.

[3] Un lecteur fidèle pense qu’il s’agirait des « Tirunegueuledesixpiedsdlongs », qui subsistent dans les montagnes reculées du Timor équilatéral ou de l’archipel des Célèbres.

[4] L’auteur explique d’ailleurs dans son introduction, que c’est parce qu’Alexandre Dumas l’avait nommé dans un de ses romans, qu’il s’est décidé tardivement à écrire ses aventures, « pour prouver au public que j’existe bien réellement » (p. 9). Le texte sera publié d’abord en 1855 dans Le Mousquetaire, journal de M. Alexandre Dumas.

[5] À propos de Célèbes, j’ai gagné un pari avec mes camarades voyageurs, dont certains l’avaient visitée, et qui tenaient tous mordicus à parler des Célèbes, et me prenaient pour un bougre d’ignorant qui s’entêtait contre l’évidence à prétendre qu’il était allé à Célèbes, le s n’étant pas une marque de pluriel, mais une trace d’étymologie portugaise. C’est assez amusant (et parfois pesant) d’avoir raison seul contre 9 personnes sur un sujet futile mais tenant à notre obsession nationale pour l’orthographe (le problème n’existe pas pour Sulawesi, le nom international de l’île). J’avais d’ailleurs ironisé sur le fait que nous avions raté les Jeux Olympiques des Londres et des Athènes, sans parler des Thèbes natales de l’ami Œdipe ! Au retour, j’ai tenté de retrouver l’origine d’une erreur aussi fréquente. Mon père, qui se souvenait avoir appris par ses instituteurs l’existence d’un prétendu « archipel des Célèbes », m’a donné une piste : à l’instar de cette aberration colportée par des générations d’instits sur le fait qu’il n’aurait pas fallu accentuer les capitales, l’erreur semblerait dater non moins que d’un articulet de l’Encyclopédie, et l’aura de la grande marque de notre ami Diderot aura sans doute suffi à la prolonger jusqu’aux année 1950. Il suffit d’une recherche sur Google livres avec « archipel des Célèbes » pour retrouver l’articulet en question. Pour justifier cette petite erreur de l’équipe de l’ami Diderot, on citera son magnifique texte « Agnus scythicus », qui nous encourage à remettre en cause toute autorité scientifique. Or en 1771, Bougainville, qui fut l’élève de d’Alembert, dans son Voyage autour du monde, emploie une dizaine de fois l’expression « l’île de Célèbes » ou « Célèbes » vue comme une île et surtout pas un archipel, au milieu d’un voyage où il a visité ou découvert des dizaines d’archipels qu’il savait distinguer d’îles ! Exemple : « La terre de Célèbes se présente alors devant nous ; on voit un passage ouvert dans le nord entre cette grande île et Wawoni, passage faux ; celui du sud, qui est le vrai, paraît presque fermé ; on y aperçoit dans l’éloignement une terre basse hachée en espèces d’îlots ».

[6] Cela fait penser à Sartre, né en 1905, mobilisé en 1939, donc au même âge, et aussitôt fait prisonnier, ce dont il tire une partie des Chemins de la Liberté.

[7] Pour info, le dénommé « Remar » juste à la sortie de la station de métro Cubao ; je n’ai pas réussi à trouver le dénommé « Alta » (ce guide manque souvent de précision) ; pour Cebu, les deux cinés signalés se trouvent facilement à proximité l’un de l’autre, à l’intersection de Colon et de Legazpi street.

[8] On renouvelle sa garde-robe pour pas un rond, mais attention, moi qui me vêts en L en France, tantôt le L m’allait, tantôt le XL était riquiqui !

[9] Les amateurs n’ont qu’à acheter les œuvres d’Essobal Lenoir.

[10] Si j’étais auteur de BD gay, je ferais une série Les aventures de Louis-Georges TinTin au Tibet, en Russie, etc., pour parler d’une façon amusante de l’actualité gay internationale. Mais je ne suis pas auteur de BD !

altersexualite.com

altersexualite.com