Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas perdus, d’Éric Hazan

Le Paris d’avant Emmacruel Nécron & Annie Dingo

L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas perdus, d’Éric Hazan

L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas perdus, d’Éric Hazan

Seuil, 2012, 448 p., 12 €

samedi 29 juillet 2023, par

L’Invention de Paris sous-titré Il n’y a pas de pas perdus d’Éric Hazan est paru d’abord en 2002, avant d’être repris dix ans plus tard dans l’édition illustrée chez Seuil que je me suis procurée pour cet article. Le livre (sans précision de l’édition) figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de Culture Générale & Expression en 2023-25. C’est le premier livre de cette liste que je chronique. J’avais envie de le lire depuis un moment ; c’est l’occasion. On y apprend beaucoup. Il y a sans doute un défaut qui souligne d’ailleurs les limites du choix de ce thème pour l’épreuve de Culture Générale & Expression : il s’adresse aux familiers de Paris. Même moi qui fréquente assidûment la ville depuis les années 80, qui y ai fait mes études, et qui suis Parisien depuis 2001, j’ai parfois du mal à m’y retrouver. Il manque un truc très simple quand l’auteur raconte un quartier : une carte dudit quartier en début de chapitre. On entre dans des détails passionnants pour le Parisien ; peut-être moins pour l’étudiant en BTS à Mayotte ou en Guyane qui n’a jamais mis les pieds en métropole ! Mais ne boudons pas notre plaisir. En notre époque troublée, j’ai particulièrement apprécié le chapitre « Paris rouge » qui m’a beaucoup appris sur les aspects méconnus du XIXe siècle, époque de violence édulcorée comme l’explique Éric Hazan dans cet extrait que l’on retrouvera dans son jus :

« Le déroulement des insurrections parisiennes au XIXe siècle est bien connu, mais c’est une histoire souvent présentée comme un montage d’images d’Épinal, Delacroix et sa Liberté, Lamartine et son drapeau tricolore, Hugo, ses Châtiments et son rocher, Gambetta et ses ballons. Ainsi s’est constituée, de noms de stations de métro en biographies romancées, une généalogie républicaine idéale qui donne une version rassurante de ce qui fut en réalité une suite d’affrontements sanglants et impitoyables. Le soin mis à en donner la relation la plus édulcorée possible est encore plus manifeste aujourd’hui ».

Psychogéographie de la limite

Le livre commence par une réflexion passionnante intitulée « Psychogéographie de la limite », et la première photo grand format (qui couvre les deux pages est une photo du quartier où j’ai l’honneur d’habiter (sans doute le plus déshérité de Paris). On trouve facilement cette photo de René-Jacques intitulée « Vue d’ensemble de la rue avec un calvaire à l’angle (Croix de l’Évangile) ». Il s’agit du dernier calvaire de Paris, ce qui a de quoi étonner. Pour tout dire, je suis passé des centaines de fois devant sans savoir cela ! Notamment pour mes joggings de confinement ou non ! Il y a maintenant des arrêts de bus, et les gazomètres (qui servaient à stocker le gaz à la pression d’utilisation) font partie de l’histoire ancienne. De l’autre côté de la rue s’édifie actuellement un nouveau quartier hyper-bobo dont on peut actuellement admirer le projet (été 2023) au pavillon de l’Arsenal. Ce livre propose donc une vision complète de Paris intramuros, pas seulement le Paris touristique. Nous l’étendrons dans nos cours à toute la région parisienne, pour exploiter cette idée de limite et nous conformer à l’intitulé du thème « Paris, ville capitale ? »

De la limite découle la question des enceintes. Voici ce que nous apprend ce livre : « De la muraille de Philippe Auguste au boulevard périphérique, six enceintes se sont succédé en huit siècles – sans compter les retouches, les renforcements, les rectifications partielles de tracé. Le scénario est toujours le même. Une nouvelle enceinte vient d’être construite, elle est taillée large, elle réserve de l’espace libre autour du bâti existant. Mais rapidement cet espace se couvre de constructions. Le terrain disponible à l’intérieur des murs se fait de plus en plus rare, les habitations se serrent, se surélèvent, les parcelles se comblent, la densité croissante rend la vie difficile. Pendant ce temps, à l’extérieur du mur, malgré l’interdiction – constante quels que soient le siècle et le régime politique et jamais respectée (c’est la zone non aedificandi, que les Parisiens peu familiers du latin ont vite appelée la zone tout court, mot dont la fortune dure encore) –, il se construit des maisons avec des jardins et du bon air, dans les faubourgs. Lorsque la concentration intra-muros devient intolérable, on démolit l’enceinte, on en construit une nouvelle plus loin, les faubourgs sont absorbés dans la ville et le cycle recommence. Hazan cite alors longuement Victor Hugo (Notre-Dame de Paris) : « Philippe Auguste… emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d’un siècle, les maisons se pressent, s’accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l’eau dans un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d’air. La rue de plus en plus se creuse et se rétrécit ; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de Philippe Auguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent, se taillent des jardins dans les champs, prennent leurs aises. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg qu’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la bâtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle… L’enceinte de Charles V a donc le sort de l’enceinte de Philippe Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le faubourg court plus loin. »

Comme les années sur la souche d’un arbre, les quartiers entre deux enceintes sont contemporains, même si le remplissage ne se fait pas à la même vitesse sur toute la circonférence – toujours en retard à l’ouest et sur la rive gauche. Même époque et donc même conception de la ville, et c’est pourquoi il y a bien des points communs entre Belleville et Passy, inclus dans la même strate, tardivement annexés à Paris et qui ont tous deux gardé des traits de villages de l’Île-de-France – la grande rue commerçante, l’église et le cimetière, le théâtre qu’on dirait aujourd’hui municipal, la place centrale animée où l’on achète les gâteaux du dimanche. De telles analogies, on pourrait en trouver dans les faubourgs comme dans le noyau le plus central de la ville, mais comme les déplacements dans Paris se font plus souvent selon des rayons que selon des arcs de cercle, ils font mieux voir la diversité diachronique que la parenté entre quartiers contemporains » (p. 24). C’est exactement ce type de quartier que l’on retrouve dans « Ménilmontant » de Charles Trenet.

Quant aux différentes enceintes, on en retrouvera une liste un peu différente sur Wikipédia : Enceintes de Paris.

« Implanté sur d’anciennes fortifications, le cours de Louis XIV reçoit le nom militaire de boulevard qui aura bien du succès et sera utilisé pour diverses enceintes de Paris, avec des glissements qui peuvent aujourd’hui prêter à confusion. Au XIXe siècle, le boulevard qui prend la place du mur des Fermiers généraux est appelé extérieur (Journal des Goncourt, juste après la destruction du mur : « Je me promène sur les boulevards extérieurs élargis par la suppression du chemin de ronde. L’aspect est tout changé, les guinguettes s’en vont »). Extérieur est pris ici par opposition au boulevard intérieur, celui de Louis XIV, qui dans son segment compris entre le Château-d’Eau et la Madeleine, s’appellera pour toujours Grands Boulevards ou Boulevards tout court […]. Puis, dans les années 1920, quand les fortifications de Thiers sont détruites, le qualificatif d’extérieur glisse et vient s’appliquer au boulevard construit sur leur emplacement. […] Du coup, le boulevard des Fermiers généraux perd son qualificatif et il n’a toujours pas retrouvé de dénomination dans le vocabulaire parisien. Dans les années 1960, après la construction du périphérique – sans doute pour éviter la confusion entre « boulevard extérieur » et ce « périphérique extérieur » cher aux dames qui renseignent à la radio sur les embouteillages parisiens – une nouvelle expression apparaît, celle de « boulevards des maréchaux », pour désigner ceux qui ont pris la place des « fortifs » (p. 27).

Quand on parle d’insécurité de nos jours, il faudrait se reporter au XIIIe siècle : « Prenons l’éclairage public et le maintien de l’ordre, si importants, qu’il s’agisse de se divertir ou de surveiller et punir. Au Moyen Âge, seuls trois lieux étaient éclairés en permanence dans la nuit de Paris : la porte du tribunal du Châtelet, où Philippe le Bel avait fait placer une lanterne à carcasse de bois garnie de vessies de porc pour déjouer les entreprises des malfaiteurs qui se perpétraient jusque sur la place ; la tour de Nesle, où un fanal indiquait l’entrée de la ville aux mariniers remontant la Seine, et la lanterne des morts du cimetière des Innocents. Pour se lancer dans l’obscurité, il était prudent de prévoir une escorte de porte-flambeaux armés, car on ne pouvait guère se fier à la protection du guet, qu’il fût bourgeois ou royal » (p. 28).

L’Ancien Paris, les quartiers

Éric Hazan nous propose une plongée dans un Paris disparu, à partir de l’observation des traces encore visibles ou inscrites dans des livres.

« Le Paris inscrit dans le boulevard de Louis XIV, ce carré aux angles légèrement émoussés où l’on peut voir une figure de la densité et de la contrainte, est encore une ville du Moyen Âge. Comme le couteau de Jeannot dont on change tantôt le manche et tantôt la lame mais qui reste toujours le couteau de Jeannot, les rues de Paris, dont les maisons avaient été une par une remplacées au fil du temps, restaient des rues médiévales, tortueuses et sombres » (p. 32).

Cela peut nous surprendre, mais ce Paris médiéval a duré jusqu’à Pompidou : « À la Contrescarpe on rencontrait plus de clochards que de situationnistes, et dans certains cafés il n’était pas facile d’entrer pour qui n’était pas alcoolique et déguenillé. Il n’y avait là ni touristes, ni restaurants, ni boutiques. Les hôtels louaient des chambres à la journée à des travailleurs immigrés auxquels on ne demandait pas leurs papiers. Les locaux du MTLD de Messali Hadj étaient rue Xavier-Privas, à deux pas de Notre-Dame. Contrairement à une idée répandue, la véritable éradication du Moyen Âge à Paris n’a pas été menée à son terme par Haussmann et Napoléon III, mais par Malraux et Pompidou, et l’œuvre emblématique de cette disparition définitive n’est pas Le Cygne de Baudelaire, mais plutôt Les Choses de Perec » (p. 33).

Le Palais-Royal est un quartier de première importance de ces époques reculées : « Parmi les établissements spécialisés dans la prostitution, le plus célèbre est le café des Aveugles, qui tire son nom de la composition de son orchestre (« Pourquoi des aveugles, direz-vous, dans ce seul café, qui est un caveau ? C’est que, vers la fondation, qui remonte à l’époque révolutionnaire, il se passait là des choses qui eussent révolté la pudeur d’un orchestre ») » (citation de Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, 1852 ; p. 38)

La vogue des passages parisiens est trivialement due à l’absence de trottoirs : « La mélancolique beauté du passage des Panoramas se prolonge au-delà du boulevard Montmartre par le passage Jouffroy et le passage Verdeau jusqu’à la rue de Provence, un long parcours sans se mouiller quand il pleut. Telle est bien la principale raison de la vogue des passages, du Directoire à la fin du Second Empire : on pouvait y flâner sans patauger dans la célèbre boue parisienne ni risquer de se faire tuer par les voitures […]. En 1800, il n’existait dans Paris, que trois rues pourvues de trottoirs : la rue de l’Odéon, la rue Louvois et la rue de la Chaussée-d’Antin. Ailleurs, le caniveau était le plus souvent au milieu de la chaussée comme au Moyen Âge. « À la moindre averse, écrit, Sébastien Mercier, il faut dresser des ponts tremblants », c’est-à-dire des planches sur lesquelles les petits Savoyards faisait traverser moyennant péage » (p. 56). Cette insalubrité a du charme. Hazan évoque les Halles, bien moins élégantes que le Palais-Royal : « Une autre [frontière entre les 2 quartiers], plus précise peut-être car elle suit le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste, est la rue Jean-Jacques-Rousseau, qui se nommait rue Plâtrière quand Jean-Jacques y habitait, gagnant sa vie en copiant de la musique. « Son imagination, écrit Sébastien Mercier, ne se reposait que dans les prés, les eaux, les bois et leur solitude animée. Cependant il est venu presque sexagénaire se loger à Paris, rue Plâtrière, c’est-à-dire dans la rue la plus bruyante, la plus incommode, la plus passagère et la plus infestée de mauvais lieux » (p. 57).

Éric Hazan a ses parti-pris, et il taille un costard à une certaine architecture moderne :

« Une fois prise la décision de transférer les Halles à Rungis, le désastre était écrit. Dans les années 1960-1970, l’architecture française était au plus bas. Les grandes commandes allaient aux membres de l’Institut, auxquels on doit – entre autres – l’immeuble administratif du boulevard Morland et sa pergola, le palais des Congrès de la porte Maillot, la tour Montparnasse, la maison de la Radio et la faculté des Sciences de Jussieu. Et dans un néfaste effet de ciseau, la corruption, la collusion au sein des sociétés d’économie mixte entre les promoteurs et les truands du gaullisme parisien étaient au plus haut. On ne se contenta donc pas d’abattre les pavillons de Baltard : pour rentabiliser l’opération la destruction s’étendit largement aux alentours. La pointe entre la rue de Turbigo et ce qui restait de la rue Rambuteau, toute la région entre feu la rue Berger et la rue de la Ferronnerie, furent remplacées par des hôtels et des immeubles de bureaux d’une laideur si agressive qu’il faut aller loin, au fond du quartier Italie ou sur le Front de Seine, pour en trouver l’équivalent, et encore. Les « jardins » sur l’emplacement des Halles montrent eux aussi à quelle décrépitude de leur art en étaient arrivés les paysagistes français. Cernés de rues mutilées, affublés de la pire panoplie du postmodernisme, ces « espaces » transforment les vieux itinéraires parisiens en parcours du combattant grâce à un dispositif complexe de barrières métalliques, de colonnes d’aération, de passerelles surplombant des fosses où végètent de misérables plantations, d’orifices de voies souterraines, de fontaines où flottent des canettes vides. Quant au centre commercial souterrain auquel a été attribué le noble nom de forum, le plus étonnant est que son auteur soit encore classé parmi les architectes. Mais l’ensemble est si mal construit, avec des matériaux si pauvres, que sa ruine prochaine est inéluctable. On peut même dire qu’elle a déjà commencé » (p. 63).

L’explication de la bizarrerie que j’avais remarquée depuis longtemps, des rues d’Aboukir & de Cléry, est expliquée, ainsi que le quartier « retour d’Égypte » : « Le Sentier a la forme d’un carré avec comme limites la rue Réaumur, la rue Saint-Denis, le boulevard de Bonne-Nouvelle et la rue du Sentier. Il est divisé en deux par la diagonale des rues de Cléry et d’Aboukir, droite tendue entre la porte Saint-Denis et la place des Victoires sur un segment de l’enceinte de Charles V dont les traces se lisent avec grande clarté : la rue de Cléry est construite sur la contrescarpe de l’enceinte et la rue d’Aboukir, très nettement en contrebas, est tracée dans le fossé (elle s’est d’ailleurs appelée rue « du Milieu-du-Fossé », avant de prendre le nom de Bourbon-Villeneuve, puis celui d’Aboukir en 1848).

Des deux triangles délimités par cette diagonale, le plus frénétique est du côté de la rue Réaumur et de la rue Saint-Denis. C’est le quartier retour d’Égypte de Paris. Le nom des rues (du Nil, d’Alexandrie, de Damiette, du Caire) et surtout l’extraordinaire façade encadrant l’entrée du passage sur la place du Caire – les colonnes à chapiteaux-lotus, la frise en creux, à l’égyptienne, les trois têtes de la déesse Hathor – témoignent de l’engouement des Parisiens pour l’Égypte lors de l’expédition de Bonaparte, engouement qui dure toujours

La place du Caire, où attendent à longueur de journée des Pakistanais et des Maliens appuyés sur leur diable, occupe l’emplacement de la principale cour des Miracles de Paris » (p. 67).

On apprend qu’un projet avait été évité : « il était fortement question de faire partir le prolongement de la rue de Rivoli du milieu de la colonnade du Louvre. « Guerre aux démolisseurs ! » écrit Hugo dans La Revue des Deux Mondes du 1er mars 1832. « Le vandalisme a son idée à lui. Il veut faire tout à travers Paris une grande, grande, grande rue. Une rue d’une lieue ! Que de magnifiques dévastations chemin faisant ! Saint-Germain-l’Auxerrois y passera, l’admirable tour de Saint-Jacques-de-la-Boucherie y passera peut-être aussi. Mais qu’importe ! Une rue d’une lieue ! Comprenez-vous comme cela sera beau ! Une ligne droite tirée du Louvre à la barrière du Trône ! » (p. 84 ; On peut retrouver le texte intégral de Hugo sur le site de la revue qui existe toujours).

Voici encore l’explication d’une bizarrerie exploitée par Louis Malle dans Zazie dans le métro : « Au-delà de la porte, le boulevard Saint-Martin jouait un rôle de transition entre un boulevard encore quelque peu bourgeois et le boulevard vraiment populaire, « comme la veste est une transition entre l’habit et la blouse ». Au XIXe siècle, ce qui frappait le plus, c’était son aspect de canyon : les travaux de nivellement de Rambuteau n’avaient porté que sur la chaussée, qui se trouvait donc « baissée, et tellement baissée, que, depuis la porte Saint-Martin jusqu’au Théâtre de l’Ambigu-Comique, on a dû, de chaque côté, établir une rampe, avec des escaliers de distance en distance. À cet endroit, la chaussée se trouve donc encaissée comme un chemin de fer… » » (citation de Paul de Kock, p. 96).

Le Nouveau Paris. 1. Les faubourgs

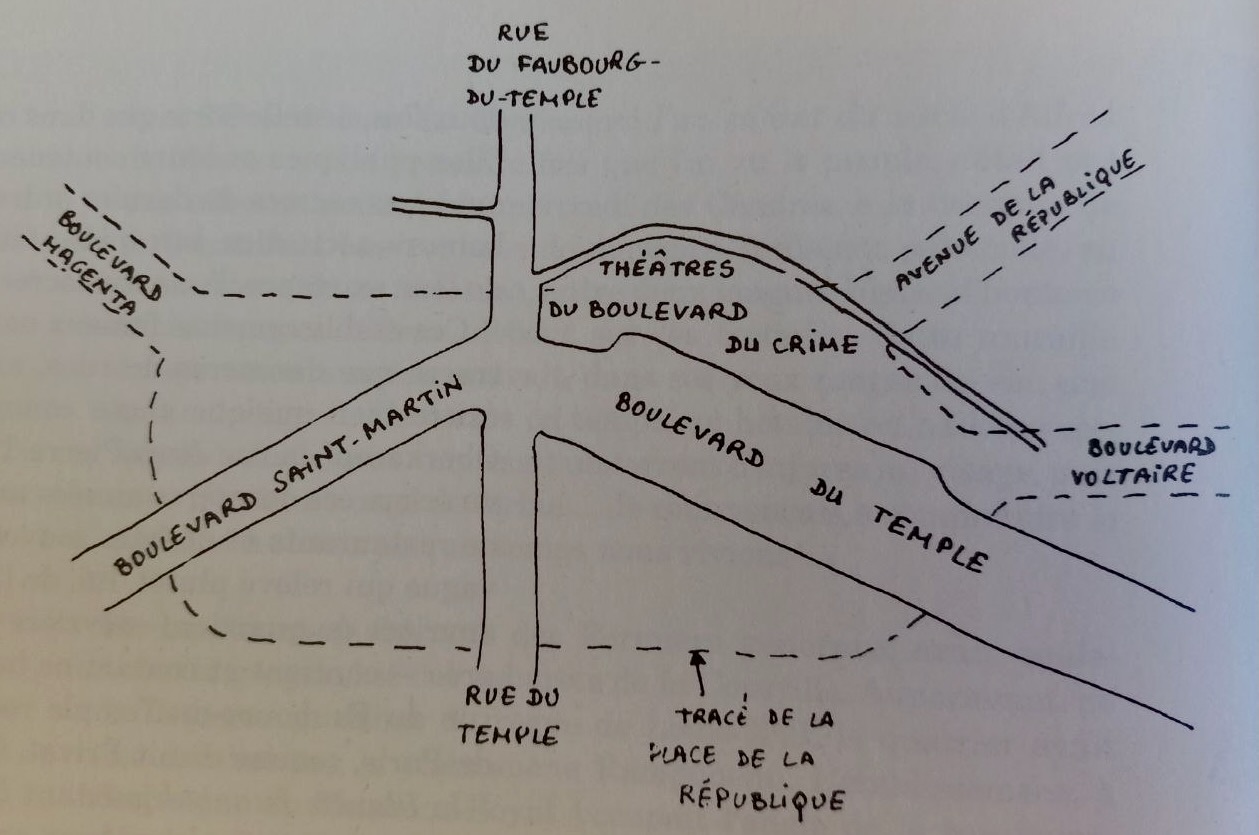

La Place de la République a fait l’objet d’un projet radical : « Sur n’importe quel plan de Paris, on peut lire la brutalité de l’implantation de l’immense place de la République dans un tissu urbain ancien et délicat. Et cette brutalité est aussi manifeste sur la place elle-même, appuyée sur deux bâtiments monumentaux : les Magasins-Réunis (aujourd’hui encore temple consumériste, réunissant Habitat, Go Sport, Gymnase Club et Holiday Inn) et la caserne du Prince-Eugène, construite sur l’emplacement du Diorama de Daguerre. L’importance stratégique de cette caserne et des larges avenues centrées en étoile sur la place était évidente pour les contemporains » (car elle dégageait l’accès jusqu’au Château de Vincennes, p. 144).

Ce livre m’a appris des détails qui permettent de reconstituer le puzzle parisien. Voici un schéma réalisé par l’auteur, à comparer avec l’extrait du plan de Turgot inclus dans l’article de Wikipédia Place de la République.

La place a été ainsi nommée en 1879, alors qu’elle s’appelait jusque-là Place du Château d’eau. Deux « fontaines aux lions » y avaient successivement été installées avant d’être remplacées par l’actuelle statue. Ces fontaines alimentaient le quartier en eau potable. La plus ancienne, la « fontaine aux Lions de Nubie », fut installée en 1811 et déplacée en 1867 à La Villette, où elle servit d’abreuvoir au bétail amené aux abattoirs. La plus récente, celle de Gabriel Davioud sur des indications d’Haussmann, appelée fontaine aux lions, a été retardée par la guerre de 1870 et a été installée en 1874 jusqu’en 1884, avant d’être déplacée à Daumesnil dans le XIIe (Place Félix-Éboué). C’est dit ! Notre ami.e Jean-Brichel vous propose une visite guidée de la statue actuelle de la République :

Éric Hazan ne peut s’empêcher de délivrer son point de vue gauchiste : « À partir de la rue de Metz, le boulevard de Strasbourg lui-même et la partie attenante de la rue du Château-d’Eau sont le domaine de la coiffure africaine. On peut y trouver tout le matériel, mèches, teintures, tresses, perruques multicolores. Le soir, en fin de semaine, les salons sont si animés, si pleins de jolies femmes, d’enfants, de maris et d’amants que la coiffure se transforme en une fête largement ouverte sur la rue, et c’est l’un des plus charmants spectacles qui puissent se voir à Paris » (p. 148 ; passage à comparer avec la satire du quartier colonial de Saïgon dans Un Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras). Quelques pages plus loin, la même veine gauchiste bisounours lui fait célébrer, je cite « le bruit d’enfer du périphérique qui couvre la mélopée des joueurs de bonneteau » (p. 221).

J’ai appris dans une note de la page 153 l’histoire d’une statue disparue sous Pétain, dont on trouvera l’historique dans l’article La Quatrième Pomme : « Le socle de la statue de Fourier est toujours là, sur le terre-plein du boulevard devant le lycée Jules-Ferry, mais à peine visible, entouré qu’il est de panneaux colorés et surmonté d’une affreuse pomme en argent ».

Le Nouveau Paris. 2. Les villages

Éric Hazan retrace la création de l’Enceinte de Thiers, envisagée dès 1830 mais construite entre 1841 et 1844, avec les 16 forts avancés dans la banlieue. L’opposition de l’époque craignait qu’elle ne fût en réalité utilisée moins contre les invasions que pour mater le peuple. Tiens, tiens ! Construire tout cela en 3 ans, alors que de nos jours il faut 15 ans pour prolonger une ligne de métro ! « Parmi les villages qui entourent Paris, certains sont donc entièrement englobés dans l’enceinte et les autres sont coupés en deux, une partie restant au dehors des fortifications. Les communes totalement ou partiellement incluses sont alors à l’intérieur des fortifications mais en dehors de Paris, dont la limite officielle reste le mur des Fermiers généraux. Cette situation était trop étrange pour durer et en 1860 toute la zone située à l’intérieur des fortifications est annexée à Paris. L’octroi est perçu aux nouvelles portes, le mur des Fermiers généraux est détruit, les arrondissements passent de douze à vingt et prennent leurs limites actuelles » (p. 191).

Au détour d’une page (p. 192), je découvre, effaré de mon ignorance, que la rue Riquet qui débute dans mon quartier et qui traverse le XIXe arrondissement, le tout sur 1200 m, porte en fait le nom de Pierre-Paul Riquet, ingénieur du XVIIe à qui on doit le Canal du Midi (auquel Vauban dut apporter des modifications). Quant à savoir pour quelle raison certaines rues portent le nom complet d’une personnalité avec le prénom, alors que d’autres se contentent du patronyme, même quand il est ambigu, comme c’est le cas de Riquet, qui me faisait plutôt penser au personnage du conte, eh bien, mystère !

Éric Hazan souligne la ruralité des quartiers Vaugirard & Grenelle jusqu’au début du XIXe siècle. Il cite Théophile Gautier écrivant à Arsène Houssaye : « Ce matin j’ai passé la Seine à la nage et je suis allé devers ma princesse, qui m’attendait de l’autre côté, cueillir les blés de Grenelle » (p. 200). Cela me fait penser à un tableau de Jongkind récemment admiré à Alger.

Montmartre fut un quartier mal famé, et l’auteur cite un témoignage d’Édith Piaf : « quand elle avait dix-huit ans, vers 1930 » : « Je fus obligée de repérer, pendant que je chantais dans les rues, les dancings où il y avait des femmes bien mises, avec des colliers au cou et des bagues aux doigts. Le soir, je faisais mon rapport à Albert. Le samedi soir et le dimanche, dans son plus beau costume, il allait dans les bals que je lui avais indiqués. Comme il était très beau et plein d’assurance, il parvenait toujours à séduire une danseuse. Il les emmenait toutes, impasse Lemercier, une ruelle sombre et déserte, il leur arrachait leurs colliers, leurs bagues et leur argent. Moi, je l’attendais au café la Nouvelle-Athènes. Il m’offrait le champagne toute la nuit » (cité p. 219, extrait de Montmartre du plaisir et du crime, Louis Chevalier, 1980).

Voici une information étonnante : « Il est une autre conséquence de l’abondance du plâtre dans les collines du nord, et qui n’est pas du domaine de l’imaginaire. Sous Philippe le Bel, une ordonnance fut promulguée, qui obligeait à enduire de plâtre toute nouvelle maison construite à Paris. Excellent ignifuge et isolant thermique, le plâtre a sans doute évité à Paris de brûler comme Londres, et c’est cette mesure, appliquée pendant des siècles, qui a donné à la ville son unité matérielle et colorée. Celui qui descend de la place des Fêtes à l’Hôtel de Ville par la rue de Belleville, la rue du Faubourg-du-Temple, la rue du Temple, celui qui, partant de Barbès-Rochechouart, gagne les Halles par la rue du Faubourg Poissonnière, la rue Poissonnière, la rue des Petits-Carreaux et la rue Montorgueil, passe devant des monuments et de grands immeubles de pierre de taille, devant de la brique, du béton, du verre, du plastique, du métal. Mais le tissu conjonctif, celui qui n’attire pas l’œil, mais dont on perçoit toute l’importance lorsqu’il vient à manquer, est fait de plâtre, de façades plâtrées, où la répétition serrée des fenêtres hautes et étroites, crée une rythmique verticale continue. Pas d’ornements, pas de balcons, pas de persiennes, des appuie-corps à peine visibles dans les embrasures, aucun relief, sauf les minces bandeaux au bord inférieur des fenêtres, souvent protégés de la pluie par une mince lame de zinc – autre matériau très parisien, qu’il s’agisse des comptoirs de bistrots ou des toits auxquels il donne leur teinte grise et leur si particulier nervurage.

Ce Paris mineur, ces façades modestes constituent l’essentiel du bâti ancien dans les quartiers ouvriers de la périphérie. Dans le centre, elles accompagnent les demeures aristocratiques comme la main gauche au piano soutient la mélodie » (p. 230).

Autre remarque insolite : « En longeant la pelouse qui couvre les réservoirs de Charonne, on parvient au Chemin du Parc-de-Charonne. Là, un immeuble moderne a fait disparaître la rue Lucien-Leuwen, une impasse, certes, mais qui n’en était pas moins la seule voie parisienne à porter le nom d’un héros de roman (inachevé lui aussi. Il y a bien, non loin de là, la rue Monte-Cristo, mais c’est une île avant d’être un personnage) » (p. 244). Et l’auteur de proposer une liste de déboulonnages de noms, sans aller d’ailleurs aussi loin que les délires wokistes indigénistes qu’on a constatés en réalité avec la « Gare Rosa Parks », symptôme du délire de nos dirigeants gauchistes, qui depuis des années a pour objectif d’amener la situation actuelle avec les émeutes de 2023. Donner à une gare d’un quartier populaire parisien le nom d’une militante noire américaine des droits civiques, c’est indiquer une direction claire et nette. « Il n’y a pas une culture française, il y a une culture en France » comme disait Emmacruel Nécron.

II. Paris rouge

Une extraordinaire photo de la Commune est publiée sur une double page, p. 272 : le parc d’artillerie de Montmartre en mars 1871. On a l’impression que maintenant c’est le contraire : la macronie dans son bunker parisien qui se protège contre le peuple.

Éric Hazan raconte l’histoire de la barricade qui rythme la chronique parisienne depuis des siècles. C’est d’ailleurs un mot français inventé au XVIe siècle par « Blaise de Monluc, le chef de guerre qui commande les troupes royales contre les huguenots en Guyenne dans les années 1570 » (source TLFi). « Dès ses débuts, la barricade joue un rôle qui redouble son statut guerrier, celui d’un dispositif scénique. Scène comique, lorsque de part et d’autre les combattants s’apostrophent, s’insultent comme sous les murs de Troie, ou cherchent à convaincre ceux d’en face – de capituler avant d’être massacrés ou, en sens opposé, de rejoindre les rangs de leurs frères. Scène tragique, all’antica, où le héros descend des pavés et marche vers les soldats, dans un ultime effort de persuasion ou simplement pour ne pas subir la défaite, pour en finir avec la vie. C’est ce rôle théâtral de la barricade qui explique sa résurgence au XXe siècle, de Saint-Petersbourg à Barcelone, du Berlin spartakiste à la rue Gay-Lussac, alors même qu’au fil du temps son efficacité militaire tendait symptomatiquement vers zéro » (p. 281).

La barricade reparaît en 1827. Voici un extrait du récit des événements du 20 novembre : « Le lendemain soir, des bandes parcourent de nouveau la rue Saint-Denis et ses alentours. L’enquête de la cour royale indique que « des gens inconnus se portèrent dans les maisons en construction, devant l’église Saint-Leu et devant le passage du Grand-Cerf, dont ils enfoncèrent les clôtures ; ils s’emparèrent des outils et des matériaux qui avaient servi la veille à établir des barricades, et que l’on s’était borné à renfermer dans les maisons au lieu de les faire enlever. Les nouvelles barricades sont faites avec plus de soin et d’intelligence que la veille. Ce travail, fait par des jeunes gens, la plupart de l’âge de quinze à dix-huit ans, a duré deux heures, sans obstacles, sans qu’aucune force publique se soit mise en devoir de l’empêcher ». À onze heures du soir, le colonel de Fitz-James qui commande les troupes de ligne arrive rue Saint-Denis par la rue Greneta : « À la distance d’environ cinquante toises, on aperçut alors une forte barricade, et derrière était la foule dont on entendait les cris, et quand nous n’aurions pas distingué parfaitement alors les injures et les provocations, les pierres qui commençaient à arriver dans les jambes du peloton d’avant-garde nous avertissaient positivement des intentions de ceux qui étaient en deçà des barricades. » [Citation de Isambert, Mémoires au Conseil d’État] La troupe tire et fait quatre morts. La cavalerie dégage les rues adjacentes. Le Journal des débats du lendemain 21 novembre juge que les forces de l’ordre ont manqué de vigueur : « On ne peut trop regretter que cette tourbe n’ait pas été pourchassée et saisie par les troupes. » Mais le préfet de police affirme que « les événements de cette soirée ont inspiré dans le quartier une crainte salutaire qui préviendra, il faut l’espérer, le retour de semblables désordres. »

Le déroulement des insurrections parisiennes au XIXe siècle est bien connu, mais c’est une histoire souvent présentée comme un montage d’images d’Épinal, Delacroix et sa Liberté, Lamartine et son drapeau tricolore, Hugo, ses Châtiments et son rocher, Gambetta et ses ballons. Ainsi s’est constituée, de noms de stations de métro en biographies romancées, une généalogie républicaine idéale qui donne une version rassurante de ce qui fut en réalité une suite d’affrontements sanglants et impitoyables. Le soin mis à en donner la relation la plus édulcorée possible est encore plus manifeste aujourd’hui où, au nom du rejet de l’archaïque, on nous presse d’abandonner le « poussiéreux corpus philosophique et culturel » [citation de Jacques Rancière] du XIXe siècle » (p. 283).

Nous voici en 1830, le 27 juillet : « Au Palais-Royal, on lance des pierres sur les gendarmes. Une compagnie d’infanterie ouvre le feu sur la foule, un manifestant tombe. Aussitôt, des hommes surgis d’on ne sait où s’emparent du cadavre, qu’ils promènent en criant vengeance. La foule s’enflamme, commence à piller les armureries, dresse une barricade rue de Richelieu. Pourtant, le soir, Paris semblait tranquille, les députés, s’étaient terrés, il semblait n’y avoir ni chefs ni organisations. Ils parurent pendant la nuit. Carbonari et demi-solde, formèrent douze comités directeurs, saisirent et distribuèrent des armes et mirent la main sur l’Imprimerie royale. Au matin du 28, l’armée royale trouva en face d’elle sur les barricades les anciens soldats de l’Empire qui apprirent aux Parisiens à se battre. Paris était en ébullition : « On abattait et l’on brûlait les armes de France ; on les attachait à la corde des lanternes cassées ; on arrachait les plaques fleurdelisées des conducteurs de diligences et des facteurs de la poste ; les notaires retiraient leurs panonceaux, les huissiers leurs rouelles, les voituriers leurs estampilles, les fournisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert les aigles napoléoniennes peintes à l’huile de lis bourboniens détrempés à la colle n’eurent besoin que d’une éponge pour nettoyer leur loyauté : avec un peu d’eau on efface aujourd’hui la reconnaissance et les empires » [Citation des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand] » (p. 284).

Les émeutes d’avril 1834 au sein desquelles le Massacre de la rue Transnonain, grâce à la lithographie de Daumier, a marqué notre mémoire politique, sont engendrées par un fait qui a peut-être inspiré à Emmacruel Nécron ses lois liberticides contre les réseaux sociaux : « En avril 1834, Thiers, ministre de l’Intérieur du gouvernement Soult, fait voter une loi sur les crieurs publics et les colporteurs, qui prive soudain le peuple de sa principale source d’information, et une autre exigeant l’autorisation préalable pour toutes les associations. « À peine promulguée, cette monstrueuse loi fut appliquée ; on ferma les clubs, on supprima la vente des journaux sur la voie publique et, comme surcroît d’infamie, le droit de réunion fut complètement supprimé, puisque c’était commettre un délit que de se réunir sans autorisation à plus de vingt et un citoyens dans un lieu quelconque. » [extrait de Léonard, maçon de la Creuse, de Martin Nadaud] (p. 292). Vérification faite, la loi contre les crieurs publics date du 16 février 1834, l’autre du 10 avril.

La révolution de février 1848, suivie des Journées de Juin fait l’objet de longs développements & citations qui laissent pantois, en plus des illustrations comme celle ci-dessus, commentée dans la vidéo ci-dessous. Ce sont des faits connus et mis en exergue par Karl Marx, mais insuffisamment dans le détail. Paris était à feu et à sang et ces émeutes (une émeute est une révolution qui a échoué) ont fait autour de 4000 morts chez les insurgés et 1500 chez leurs opposants, et ce fut une guerre aussi sanglante que fratricide, avec des anciens de Waterloo ou de 1830 qui s’apostrophaient de part et d’autre des barricades. Paris était coupé en deux par les ouvriers qui protestaient contre la fermeture des Ateliers nationaux qui venaient d’être créés en février 48, sous prétexte de leur coût exorbitant, ce qui était selon l’article de Wikipédia (mais non sourcé) un mensonge créé de toutes pièces par le Comte de Falloux. J’ai l’impression que Falloux est en ce qui concerne cette suppression des Ateliers nationaux le modèle de Nécron pour la réforme des retraites. Gouverner contre le peuple au profit des banquiers & rentiers. Hazan, par les extraits qu’il choisit, souligne le rôle de Lamartine et de Hugo, qui ne semble pas si beau que je le croyais, comme quoi il faut croiser les sources. De même il faudra que je lise un livre sur Napoléon III, parce que même si on se fout de lui avec son « extinction du paupérisme », il n’était pas du côté du manche en juin 1848. Quoi qu’il en soit, quand on parle d’émeutes « d’une sauvagerie inouïe » pour les monômes de racailles consuméristes de juin 2023, on a la mémoire hémiplégique. L’Histoire par l’image propose une brève vidéo intitulée « L’ère des barricades », 1827-1851 ». Je vais sans doute choquer la moitié de mes lecteurs, mais je me demande si l’on ne peut pas voir dans la « sauvagerie » des racailles, le résidu de celle des ouvriers de juin 1848, réduit à 1 %. Une sauvagerie 100 fois plus forte qui faisait peur à Lamartine et à Hugo.

Voici quelques extraits du livre d’Éric Hazan :

« La bravoure des enfants de la garde mobile, en cette première et terrible épreuve, ne saurait être même imaginée par ceux qui n’en ont pas été témoins. Le bruit des décharges, le sifflement des balles, leur semblent un jeu nouveau qui les met en joie. La fumée, l’odeur de la poudre les excite. Ils courent à l’assaut, grimpent sur les pavés croulants, se cramponnent à tous les obstacles avec une agilité merveilleuse. Une fois lancés, nul commandement ne les saurait plus retenir ; une émulation jalouse les emporte et les jette au-devant de la mort. Arracher un fusil des mains sanglantes d’un combattant, appuyer sur une poitrine nue le canon d’une carabine, enfoncer dans des chairs palpitantes la pointe d’une baïonnette, fouler du pied les cadavres, se montrer, debout, le premier, au plus haut de la barricade, recevoir sans chanceler des atteintes mortelles, regarder en riant couler son propre sang, s’emparer d’un drapeau, l’agiter au dessus de sa tête, défier ainsi les balles ennemies, c’étaient là, pour ces débiles et héroïques enfants de Paris, des ravissements inconnus qui les transportaient et les rendaient insensibles à tout.

Il ne fallut pas moins que ce transport de jeunesse et cette folie de gloire, soutenus par la valeur brillante et calme des officiers de l’armée, pour entraîner les régiments et la masse de la garde nationale. Si la garde mobile avait passé à l’insurrection, comme on l’appréhendait, il est à peu près certain que la victoire y eût passé avec elle » (extrait de Daniel Stern (pseudonyme de Marie d’Agoult (1805 – 1876)), Histoire de la Révolution de 1848, cité p. 315).

Voici un extrait de Choses vues de Victor Hugo, cité p. 319. Je le prolonge de quelques lignes car cela est révélateur d’un Victor Hugo que je ne connaissais pas, bien qu’ayant lu des truellées de pages sur lui.

Je me trouvai brusquement face à face avec tous ces hommes qui étaient le pouvoir. Cela ressemblait plutôt à une cellule où des accusés attendaient leur condamnation qu’à un conseil de gouvernement… […] M. de Lamartine, debout dans l’embrasure de la fenêtre de gauche, causait avec un général en grand uniforme, que je voyais pour la première et pour la dernière fois, et qui était Négrier. Négrier fut tué le soir de ce même jour devant une barricade.

Je courus à Lamartine qui fit quelques pas vers moi. Il était blême, défait, la barbe longue, l’habit non brossé et tout poudreux.

Il me tendit la main : — Ah ! bonjour, Hugo.

Voici le dialogue qui s’engagea entre nous et dont les moindres mots sont encore présents à mon souvenir.

— Où en sommes-nous, Lamartine ?

— Nous sommes f… !

— Qu’est-ce que cela veut dire ?

— Cela veut dire que dans un quart d’heure l’Assemblée sera envahie.

(Une colonne d’insurgés arrivait en effet par la rue de Lille. Une charge de cavalerie, faite à propos, la dispersa.)

— Comment ! et les troupes ?

— Il n’y en a pas.

— Mais vous m’avez dit mercredi, et répété hier, que vous aviez soixante mille hommes !

— Je le croyais.

— Comment, vous le croyiez ! vous vous êtes borné à le croire ! vous ne vous en êtes pas assuré, vous gouvernement !

— Que voulez-vous !

— Eh bien ! mais on ne s’abandonne pas ainsi. Ce n’est pas vous seulement qui êtes en jeu, c’est l’Assemblée, et ce n’est pas seulement l’Assemblée, c’est la France, et ce n’est pas seulement la France, c’est la civilisation tout entière ! Voilà ce que vous perdez dans une partie mal jouée et où évidemment quelqu’un triche ! Pourquoi n’avoir pas donné hier des ordres pour faire venir les garnisons des villes dans un rayon de quarante lieues ? Cela vous ferait tout de suite trente mille hommes. »

Je vous laisse lire la suite dans son jus.

Nouvel extrait : « Au clos Saint-Lazare, la lutte a pris des proportions gigantesques : c’était, au dire même de la garde nationale, une bataille complète avec des traits d’héroïques audaces et des morts sublimes. Que ces hommes soient ou non des factieux, quiconque les a vus tomber sous l’ouragan de mitraille qui les labourait de quatre côtés à la fois, n’a pu se défendre d’une involontaire admiration », écrit Lamennais dans son journal, Le Peuple constituant. À la fin, le chef des insurgés, un journaliste nommé Benjamin Laroque, l’un des rares intellectuels engagés dans la bataille du côté du peuple, finit par marcher au-devant de la mort, à la romaine, comme le feront un jour Baudin au faubourg Saint-Antoine et Delescluze place du Château-d’Eau » (p. 324).

Conclusion terrible qui devrait nous instruire : « À cet égard comme à bien d’autres, juin 1848 tranche sur les insurrections des années 1830. Certes, il n’était pas très sain d’être pris les armes à la main au cloître Saint-Merri ou rue Transnonain et, si l’on en réchappait, les tribunaux de la monarchie de Juillet n’avaient pas coutume de plaisanter. Mais le banquier Leuwen ne pouvait ignorer que son cher Lucien combattait de l’autre côté avec ses condisciples de l’École polytechnique. Une partie des fils de la bourgeoisie républicaine se trouvait avec les ouvriers derrière les barricades, ce qui excluait une fusillade en masse des prisonniers. Aucun souci de ce genre en Juin. Ménard, Pardigon, Castille parlent de ruisseaux de sang, de montagnes de cadavres empilés, d’égorgements, noyades, cervelles éclatées, chairs trouées et sanglantes, de chasses à l’homme, de jardins publics transformés en abattoirs, et il ne s’agit pas de métaphores. Les insurgés pris les armes à la main sont fusillés sur place. « La plupart des ouvriers pris à la barricade de la rue des Noyers et aux autres barricades de la rue Saint Jacques, furent conduits au poste de la rue des Mathurins, hôtel de Cluny, et fusillés… Lorsque la proclamation (de Cavaignac, promettant la vie sauve aux insurgés faisant soumission) fut connue des ouvriers, un grand nombre d’entre eux se rendirent prisonniers. Alors, les uns furent fusillés sur place, les autres conduits à l’Hôtel de Ville et sur quelques autres points qui servaient spécialement d’abattoirs. Sur le pont d’Arcole, les prisonniers tombaient sous les feux croisés des gardes mobiles placés sur les deux quais. Sur le pont Louis-Philippe, plus de quarante furent jetés à l’eau. On en amenait d’autres sur le quai de l’Hôtel de Ville, on les précipitait dans l’eau, où les balles les atteignaient. Le plus souvent, ils tombaient sur la berge, et d’autres mobiles les achevaient à coups de fusil » [Extrait de Ménard, Prologue d’une révolution]. La ville insurgée se transforme en charnier. Les pavés, le sable des jardins sont rouges. « Il fallait attendre qu’une pluie d’orage vînt laver les mares de sang ». Les morts sont entassés dans des puits, jetés dans la Seine, empilés dans des fosses communes creusées à la hâte » (p. 325).

« Si les journées de Juin sont expédiées en quelques lignes dans les manuels scolaires, si lors du cent-cinquantenaire de 1848 il n’en fut jamais question, si le seul ouvrage monographique qui leur soit consacré, celui de Marouk, date d’il y a cent vingt ans, c’est que leur fantôme est toujours aussi encombrant. À l’époque déjà, les plus lucides avaient compris que Juin était une rupture fondamentale, que ces journées marquaient la fin d’une époque, la fin de l’illusion qui sous-tendait toutes les luttes depuis la Restauration, à savoir que la bourgeoisie et le peuple, main dans la main, allaient terminer ce qui avait été commencé en 1789 » (p. 329).

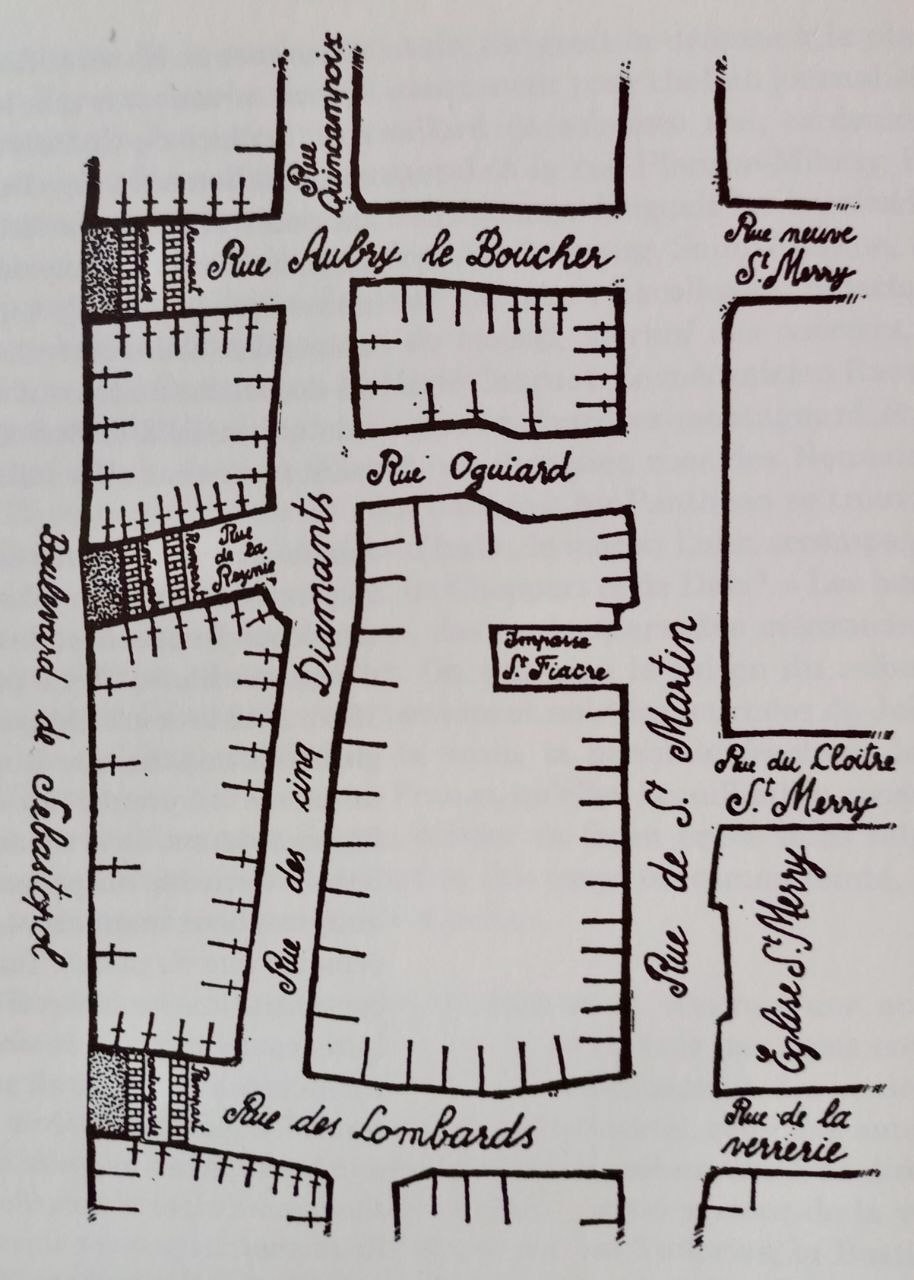

Éric Hazan rappelle que ces Journées ont inspiré deux livres « remarquables » mais opposés, un livre du maréchal Bugeaud La Guerre des rues et des maisons, et Instructions pour une prise d’armes d’Auguste Blanqui dont il reproduit un croquis de barricades (ci-dessus) dans le quartier Saint-Merry. Il dresse un portrait des insurgés qui devrait nous interpeller tant il ressemble à celui que nous dressons des émeutiers actuels d’origine immigrée (sauf que les émeutiers de Juin 1848 étaient politisés alors que les racailles de juin 2023 n’ont qu’une religion, la consommation) : « Parmi la population de ces vieilles rues, on trouve toujours des hommes, des femmes, des enfants prêts à se joindre à une insurrection. Ce sont des quartiers d’immigrés, où la proportion de ceux qui vivent en garni est la plus haute de Paris et celle de la population féminine la plus basse. Ils viennent des régions agricoles du Bassin parisien et du Nord, de Lorraine, du Massif central. Ils sont portefaix, manœuvres, porteurs d’eau comme Bourgeat, l’Auvergnat généreux, l’ami du professeur Desplein dans La Messe de l’athée ; ils sont maçons, souvent originaires de la Creuse comme Martin Nadaud, vivant entassés à dix par chambre rue de la Mortellerie – rue des gâcheurs de mortier – dans une saleté telle qu’ils ont, dit-on, apporté le choléra à Paris. On dit aussi qu’ils sentent mauvais, qu’ils sont paresseux et voleurs, qu’ils ne parlent même pas français, qu’ils prennent le travail des vrais Parisiens en ces temps de crise et de chômage. « Le dimanche, écrit La Bédollière, les porteurs d’eau auvergnats vont à la musette, à la danse auvergnate, jamais au bal français ; car les Auvergnats n’adoptent ni les mœurs, ni la langue, ni les plaisirs parisiens. Ils restent isolés comme les Hébreux de Babylone » » (p. 333).

Éric Hazan estime que Victor Hugo a eu honte de son attitude : « Il a donc été témoin des fusillades de prisonniers, des arrestations en masse, de la chasse à l’homme dans les rues. Or il n’en dit pas un mot, et ce silence, j’y vois l’indice d’un sentiment de culpabilité pour avoir été du côté des massacreurs dans ce qu’il appelle les fatales journées de Juin. Et tout le reste de sa vie politique peut se lire comme un long effort pour se racheter à ses propres yeux » (p. 339). « C’est cet Hugo-là qui va jouer l’un des premiers rôles dans la résistance au coup d’État de Louis Bonaparte. Sa tête est mise a prix, ce qui ne lui déplaît pas car il pense qu’il est de son devoir de se faire tuer lors de ces journées » (p. 340).

Voici le coup d’État de décembre 1852, et les fusilleurs de Juin sont les cibles de Bonaparte avec une férocité égale dénoncée par Hugo : « En un clin d’œil il y eut, sur le boulevard, une tuerie longue d’un quart de lieue. […] Tout un quartier de Paris fut plein d’une immense fuite et d’un cri terrible. Partout, mort subite. On ne s’attend à rien. On tombe. […] Être dans la rue est un crime, être chez soi est un crime. Les égorgeurs montent dans les maisons et égorgent. […] Une brigade tuait les passants de la Madeleine à l’Opéra ; une autre de l’Opéra au Gymnase ; une autre du boulevard Bonne-Nouvelle à la Porte Saint-Denis ; le 75e de ligne ayant enlevé la barricade de la Porte Saint-Denis, il n’y avait point de combat, il n’y avait que le carnage. Le massacre rayonnait – horrible mot vrai – du boulevard dans toutes les rues. […] Fuir ? Pourquoi ? Se cacher ? À quoi bon ? La mort courait derrière vous plus vite que vous » (p. 341, extrait de Histoire d’un crime).

Hugo est donc surpris de l’absence de révolte du peuple, et il relate son expérience en détail. Mais après le lâchage de toute l’intelligentsia lors des Journées de Juin, comment ne pas comprendre cette démobilisation au sens propre et même étymologique si l’on songe à l’anglais « mob », la foule ? De même qu’avec les énucléations de gilets jaunes, l’ignoble Emmacruel Nécron a réussi à démobiliser le peuple français. Seules les racailles bougent encore, assurées de l’impunité de l’amateur de racailles abdominales. Constat de l’auteur : « La défaite montre ce qui n’avait pas lieu d’être vu. Là où règne l’illusion – de la fraternité républicaine, de la neutralité de la loi et du droit, du suffrage universel émancipateur –, la défaite révèle soudain la véritable nature de l’ennemi, elle dissipe le consensus, elle démonte les mystifications idéologiques de la domination. Aucune analyse politique, aucune campagne de presse, aucune lutte électorale n’est porteuse d’un message aussi clair que le spectacle de gens qu’on fusille dans la rue » (p. 347). Remplacer « fusille » par « énuclée »…

Éric Hazan tisse brièvement le lien avec les barricades de mai 1968 : « Mais ce qui a toujours été soigneusement occulté, gommé lors des commémorations, des anniversaires (et à cet égard le trentième a été exemplaire), c’est que des milliers de jeunes travailleurs, de marginaux, de chômeurs, d’étrangers étaient accourus au quartier Latin. Dans les A.G. on ne les entendait pas souvent, mais quand il s’agissait de balancer élégamment le pavé, de renverser et brûler les cars de police et de shooter dans les grenades lacrymogènes, ils étaient les premiers, avec l’aisance de qui aurait passé sa vie sur des barricades. Les bureaucrates des « jeunesses révolutionnaires » de tous bords cherchaient à les écarter et jamais on ne les a vus à la télévision, sauf quand il fallait montrer à la province épouvantée des « casseurs » arrêtés » (p. 350). Ce sont les grands-parents de quelques émeutiers de 2023…

III. Traversant de Paris le fourmillant tableau…

Le premier chapitre de cette partie s’intitule « Les flâneurs ». Il évoque les principaux écrivains du passé, de Jean-Jacques Rousseau à Charles Baudelaire, en passant par Rétif de la Bretonne, qui se voit habillé pour l’hiver : « Restif le pervers, le fétichiste, était un indicateur de la police de Sartine et de Lenoir et c’étaient ses relations en haut lieu et l’habit bleu sous son manteau qui lui permettaient d’explorer les lieux les plus dangereux » (p. 364), mais aussi Gérard de Nerval, Balzac, et Proust. Le chapitre suivant « Les belles images » évoque le rôle de la photographie, en publiant notamment sur une double page « la plus ancienne image d’un homme dans une ville ». Il s’agit d’un daguerréotype représentant le boulevard du Temple pris par Louis Daguerre du haut de son diorama en 1838 (avant son incendie en 1839, puis la construction de l’actuelle Caserne Vérines à l’emplacement). Un article de Wikipédia est consacré à cette photo : Boulevard du Temple (Louis Daguerre).

Éric Hazan signale un fait qui m’avait échappé : « Chez les grands peintres qui, depuis le XVIIe siècle, ont travaillé à Paris, de Le Sueur à Géricault, de Philippe de Champaigne et Simon Vouet à Ingres et Delacroix, on a trop des doigts d’une main pour compter les tableaux dont Paris est le sujet » […] « Paris, ville jusque-là sans images donc, à la différence d’Amsterdam et de Delft, de Venise ou de Rome. Il existait bien des vedute parisiennes, souvent pleines de charme, mais elles étaient destinées aux touristes et n’étaient pas considérées comme des œuvres d’art » (p. 392). Il signale en note quelques exceptions : La Démolition des maisons du Pont-Neuf (1786) et Le Décintrement du Pont de Neuilly (1772) de Hubert Robert (dont une toile du même ordre est étudiée par L’Histoire par l’image, La Démolition des maisons sur le pont au Change (1788)) et Le Quai des Orfèvres de Camille Corot (1833). Je vais m’emparer des tableaux de Hubert Robert, car il se trouve que j’enseigne dans les spécialités Bâtiments et Travaux Publics !

Il commente la célèbre photo Les Ramoneurs en marche de Charles Nègre (1851), que nous avons déjà rencontrée dans cet article : « Depuis sa cour du 21, quai de Bourbon qui lui sert d’atelier extérieur, il prend une photographie intitulée Ramoneurs en marche, frise de trois personnages marchant vers l’est au soleil levant. Le seul élément net de la photo est la pierre gris sombre du parapet de l’île. Au loin, de l’autre côté du fleuve, le quai des Célestins, la ligne irrégulière des toits, le rythme serré des fenêtres noires dans le halo clair des maisons. Au premier plan, le trottoir, presque blanc, un peu brûlé par le tirage. Celui des trois personnages qui marche devant dépasse à peine le haut du parapet : c’est un enfant (il fallait un enfant dans les équipes de ramoneurs, pour monter dans les cheminées). Il est coiffé d’un bonnet et regarde vers le fleuve, si bien qu’on ne voit pas ses traits. Derrière, les deux autres figures sont des hommes, ils portent un sac sur l’épaule, leur visage noirci par la suie est encore obscurci par la visière de la casquette. Techniquement parlant, les personnages sont trop sombres, pas très nets, et le tirage est trop contrasté. Mais ce sont justement le flou et la violence des oppositions de valeurs qui donnent à cette image une nouveauté mystérieuse. On n’avait jamais rien vu de comparable, ni en gravure, ni en peinture où le sfumato le plus subtil n’est jamais aussi troublant que la vibration de la photographie dans cette brève et merveilleuse période de son innocence » (p. 401).

Le photographe Charles Marville s’est vu confier la tâche de photographier « les anciennes voies sur le point d’être détruites », dans le but de « prouver que ce qui va disparaître ne valait pas la peine d’être conservé. Mais Marville va montrer le charme silencieux de ce qu’on voulait faire voir trouble et malsain » (p. 402). Ces photos sont passionnantes et on les trouvera facilement. En ce qui me concerne, comme j’enseigne à Paris, j’ai choisi une photographie fascinante prise près du lycée où j’exerce, dans l’intention d’en faire une question impossible pour mes étudiants : « Dans quel endroit du monde a été prise cette photo ? ».

Et voici un article érudit sur le lotissement de ce quartier et un projet avorté de marché aux chevaux dans les années 1878. J’y ai appris que l’actuel lycée Diderot est construit sur la parcelle de l’éphémère marché aux fourrages de ce projet qui a quand même dessiné le plan cadastral actuel. Eh oui, des bêtes de trait aux élèves, on leur fournit toujours le bon fourrage estampillé McKinsey pour qu’ils supportent leur destinée !

Quelques pages sont consacrées à Édouard Manet, peintre engagé de Paris, autant pour Le Chemin de fer rebaptisé La Gare Saint-Lazare que pour ses lithographies de la Commune, La Barricade et La Guerre civile, qui évoque Le Massacre de la rue Transnonain de Daumier.

Hazan préfère Manet : « Manet a bien réussi à donner le change. À force d’être beau et généreux, de refuser les signes picturaux habituels de l’affect, de ne pas composer ses tableaux au sens habituel du terme – alors que dans la série des Gare Saint-Lazare de Monet, toute novatrice, qu’elle est, chaque toile est structurée comme un paysage de Poussin –, il est tenu pour un artiste incomplet, un peintre sans idée, sans culture, surtout maintenant qu’il a si bien intériorisé l’héritage de Hals, de Goya et de Vélasquez qu’on ne le distingue plus. Désormais Zola n’y comprend rien. Mais pour Mallarmé, qui passe chaque soir à l’atelier en revenant du lycée Fontanes [Condorcet] […], Manet « est le peintre, entendez celui auquel nul autre de se peut comparer », et il le montre « en atelier, la furie qui le ruait sur la toile vide, comme si jamais il n’avait peint » (p. 416).

« Au cours de ces années apparaissent à la fois l’expression ordre moral et un phénomène que l’on peut tenir pour la révélation de sa face cachée. C’est le début d’une période brève – trente, quarante ans tout au plus – où Paris devient ce qu’il n’avait jamais encore été, le sujet principal de la peinture moderne. Non par les sites célèbres, les vieilles pierres, les jeux du soleil sur les monuments, les élégantes au Bois : ce que choisissent Degas et Manet – car au début, c’est d’eux et d’eux presque seuls qu’il s’agit –, c’est l’univers du plaisir, du divertissement nocturne, celui où se mêlent toutes les strates de la ville, celui où la vie continue sans que la police la plus vigilante parvienne à bien la contrôler. Il s’établit alors entre les deux peintres une sorte de dialogue, sans doute muet : ils s’observent avec plus que de l’intérêt, mais sans affinité ni même communauté de travail comme naguère entre Monet et Renoir à la Grenouillère. Ils ont pourtant beaucoup en commun. Tous deux, c’est essentiel, sont de vrais Parisiens, les seuls parmi les grands peintres du moment. Degas, né rue Saint-Georges et mort boulevard de Clichy, ne s’est jamais beaucoup éloigné de Pigalle, comme Manet est toujours resté entre les Batignolles, le quartier de l’Europe et la place Clichy. Issus de la même bourgeoisie aisée, ils ont les mêmes goûts pour les vieux maîtres du Louvre, pour l’Italie, la même passion pour la musique » (p. 417). En ce qui concerne Degas, Hazan signale son Portraits à la Bourse, qui change des ramoneurs ou vendeuses au panier. Dans sa volonté vaine de créer des strates chronologiques, il prétend que « La série des Place Clichy de Bonnard, celle des Jardins publics de Vuillard sont les derniers grands moments de la peinture de Paris, dont la fin se situe à la même époque que celle de la Revue, dans les années 1900-1905.

Hazan évoque les photographies de « Nus, photographiés dans des maisons closes du quartier » par Eugène Atget (1857 - 1927). Je pense faire un cours sur la « zone » , en utilisant son « album zonier ». Quant aux nus, on ne trouve sur Internet aucune étude d’ensemble, mais on doit les picorer ici ou là, et c’est un sacré boulot. Voici une « Fille publique faisant le quart, La Villette, 19e arrondissement » ; une prostituée callipyge (ce n’est pas le titre) extraite d’une vente record en 2009 par Sothebys qui a engendré de nombreux articles, et un « Nu de dos dans un intérieur » au Musée d’Orsay.

Ce dernier chapitre est moins intéressant (à part qu’on peut y puiser des pistes) parce que d’une part Éric Hazan perd de vue son sujet pour nous délivrer sa passion des arts et d’autre part, il passe cette passion des arts au crible de son obsession de voir des antisémites partout : « L’entre-deux-guerre est un nouvel âge d’or pour la photographie de Paris – pour la photographie française en général. Elle échappe à la tendance qui envahit la peinture, la sculpture, la littérature, la musique, l’architecture vers 1925 : le retour, après tant d’excès d’origine étrangère, au métier soigné, aux matériaux nobles, aux formes calmes, à la belle langue, aux valeurs de la terre et de la culture françaises. Ce ne sont pas seulement les disciples de Charles Maurras qui défendent ce néo-néoclassicisme : la ligne Derain-Chardonne-Cocteau-Maillol-De Chirico nouvelle manière -Valéry version Trocadéro 1937 l’emporte à Paris, sur fond de xénophobie et d’antisémitisme. Rien d’étonnant à ce que bon nombre des virtuoses du bronze et de l’imparfait du subjonctif se soient trouvés quelques années plus tard gentiment pétainistes, si ce n’est franchement nazis comme Vlaminck ou Brasillach » (p. 430).

Voir en ligne : Éric Hazan dans La Grande Librairie

© altersexualite.com 2023

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Youtube et au fil Telegram Lionel Labosse.

altersexualite.com

altersexualite.com