Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Victor Hugo. Tome I. Avant l’exil., de Jean-Marc Hovasse

Vie intime & publique de Victor Hugo, avant, pendant et après Hernani

Victor Hugo. Tome I. Avant l’exil., de Jean-Marc Hovasse

Victor Hugo. Tome I. Avant l’exil., de Jean-Marc Hovasse

Fayard, 2001, 1366 p., 44,5 €

samedi 11 avril 2020, par

Après notre lecture potache et altersexuelle d’Hernani, puis celle de Victor pour ces dames, de Michel de Decker – lecture parfois aussi un tant soit peu potache – voici un troisième et dernier article consacré à un ouvrage des plus sérieux, le premier tome de la monumentale biographie scientifique de Victor Hugo procurée depuis 2001 par Jean-Marc Hovasse. Ces trois articles sont publiés à l’occasion de l’étude de la pièce Hernani au programme de Terminale littéraire pour le bac 2020. Ce véritable pavé m’a fait non seulement mieux connaître l’écrivain, mais aussi mieux apprécier l’homme, surtout à notre époque où un nombre croissant d’hystériques ne peuvent plus supporter la moindre nuance d’ombre chez un artiste ou un homme public. Oui, ce génie fut aussi un être humain, et non pas un boy-scout, ce qui au XXIe siècle le condamnerait à végéter dans l’anonymat.

Ce livre publié chez Fayard (2001, 1366 p., 44,5 €) par le chercheur normalien Jean-Marc Hovasse propose une biographie exhaustive et scientifique du grand homme ; c’est le pendant sérieux au Victor pour ces dames de Michel de Decker. Le tome I a été suivi d’un tome II annoncé pour 2002 mais paru en 2008, et le tome III annoncé dans la foulée est encore à paraître… C’est évidemment la biographie la plus aboutie de l’auteur, pour l’instant incomplète. Quand j’ai entamé cette lecture, je ne voulais en tirer que des éléments susceptibles de préciser ou d’infirmer l’ouvrage plus léger de Michel de Decker, et d’éclairer notre lecture d’Hernani ou la figure du grand homme dans le cadre de l’objet d’étude Lire, écrire, publier. Mais s’agissant d’un des seuls écrivains qui sache me tirer des larmes (à chaque fois que je relis l’épisode du don des chandeliers à Jean Valjean par Mgr Myriel), je n’ai pas pu m’arrêter, et du reste, le contexte de l’écriture d’Hernani ne cesse de s’éclairer rétrospectivement dans les vingt années qui la suivent, par la mise en lumière d’aspects sous-jacents de la personnalité de l’auteur. Si l’ouvrage est plus que sérieux (et je n’y ai pas relevé la moindre coquille, ce qui est prodigieux pour un ouvrage de plus de mille pages), certains détails agacent, comme l’habitude de l’auteur de faire l’économie de l’année quand il mentionne une date : « Le 14 avril », écrit-il, et l’on se doute que c’est dans la suite de ce qui précède, en telle année, mais on feuillette en arrière compulsivement et en vain, et puis trois lignes plus tard, il va faire un rappel de ce qui s’était passé 5 ans avant, ou d’une référence, trente ans plus tard. Ç’aurait été tellement plus simple d’écrire toutes les dates complètes !

De la conception au mariage

À propos de la légende de la conception de Victor sur le mont Donon, Hovasse nous apprend que des « plaisantins en [ont] profité pour faire apposer cette plaque au sommet du Donon », mais surtout que ce mont ne se trouve pas « sur le trajet de Lunéville à Besançon », et que cette confidence faite à son fils après la mort de Sophie Trébuchet était « une façon d’éloigner à tout jamais l’idée selon laquelle Victor Hugo aurait pu être le fils de Lahorie » (p. 34). Cependant le biographe précise qu’en réalité, aucun document ne prouve une liaison adultère avec Victor Fanneau de La Horie : « après tout, peut-être Sophie Hugo n’avait-elle aucune envie de retrouver son mari, peut-être Lahorie n’avait-il aucune envie d’avoir une maîtresse, et peut-être s’entendaient-ils très bien ainsi » (p. 41).

Le général Hugo, qui était suspect de par son ancienne proximité avec Lahorie que l’attitude de Sophie n’arrange pas, était le protégé de Jérôme Bonaparte, à qui il rendit bien des services. La capture du bandit rebelle Fra Diavolo est un fait d’armes que le beau-père Hugo racontait sans cesse selon le Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie publié en 1863, puis réécrit en 1985 par des chercheurs (Anne Ubersfeld & Guy Rosa) en retrouvant le texte original d’Adèle Hugo sous les dénaturations que lui avaient fait subir Charles Hugo & Auguste Vacquerie. « Il frisait son nez, à la façon des lapins, ce qui est la grimace des Hugo, clignait de l’œil comme s’il avait une nouvelle drôlerie à dire, et nous disait ce qu’il avait déjà dit vingt fois » (p. 60). Ce qu’en relate Jean-Marc Hovasse n’est pas sans faire écho à la traque du bandit Hernani, à la scène des conjurés, etc. : « Ainsi, le départ de Capoue, la poursuite de mille cinq cents brigands (« trois mille pieds » !) par neuf cents soldats venus de Naples, de Corse et d’Afrique, la chasse fantastique dans les Apennins, l’éparpillement de l’ennemi, les ruses diaboliques de son chef, l’élimination progressive des mille cinq cents opposants, enfin l’arrestation du démon ; autant de scènes que les enfants Hugo finiraient par connaître par cœur » (p. 61). Le Victor Hugo raconté fait du « rebelle patriote », à l’instar de Lahorie, « l’ancêtre de nombreux héros romantiques ». Il est étonnant que Hugo ne se soit pas emparé de l’épisode, mais il faut dire que quelques jours avant Hernani, début 1830, fut créé un opéra d’Auber sur un livret de Scribe & Delavigne, Fra Diavolo, opéra qui ne mentionne pas le futur général Léopold Hugo.

Fin 1807, Sophie se décide à faire le voyage de Naples avec les enfants, en direction du père. Le récit est épique, terrible, et comme trois ans plus tard celui du voyage à Madrid, informera quelques aspects d’Hernani ou même la célèbre tirade de Ruy Blas : « Est-ce donc dans le rêve ou dans la réalité que les trois enfants Hugo, sous l’humble toit d’un chevrier des Apennins, mangent de si bon appétit une cuisse d’aigle qu’ils trouvent néanmoins très dure ? Est-ce dans le rêve ou dans la réalité qu’ils croisent des têtes coupées saignant encore, déjà desséchées ou carrément brûlées par le soleil, des bras, des mains et des jambes clouées à des arbres, épouvantails humains placés le long des routes par la police impériale pour décourager les opposants au nouveau régime ? » (p. 63). Ci-dessous voici une planche de la bande dessinée Victor Hugo en B. D. de Daniel & Hélène Martha (texte) et Pierre Frisano (dessin) parue chez Larousse en 1985, œuvre dont il ne reste quasiment aucune trace sur Internet. 333 mercis à Bernard Joubert, qui nous a communiqué ce document exceptionnel. Cette planche (p. 6) représente les enfants Hugo et leur mère traversant l’Espagne à feu et à sang pour retrouver le père à Madrid.

Fin 1810, de retour aux Feuillantines, Victor assistera à la scène inoubliable de l’arrestation de Lahorie piégé par Anne Jean Marie René Savary, le successeur de Joseph Fouché (lequel avait partiellement détruit ses archives lorsqu’il fut évincé par Napoléon). De cette scène il tirera nombre de ses personnages, y compris lui-même, et peut-être l’asile donné à Hernani par Don Ruy Gomez malgré la rivalité amoureuse, motif dans lequel on pourrait lire en filigrane la rivalité entre Lahorie et le général Hugo : « Ce n’est pas vainement que j’ai eu, tout petit, de l’ombre de proscrit sur ma tête, et que j’ai entendu la voix de celui qui devait mourir dire ce mot du droit et du devoir : Liberté. » (Actes et paroles – Avant l’exil. « Le Droit et la Loi », cité p. 82). En Espagne, Léopold Hugo est à nouveau chargé par Jérôme Bonaparte de chasser le Fra Diavolo local, qui s’appelle el Empecinado (« le têtu »), surnom de Juan Martín Díez, qui échappa au général, et qui fournit une autre source au personnage d’Hernani. Voici le célèbre Portrait de Juan Martin Diaz, el Empecinado (1809) par Francisco de Goya, qui se trouve au Musée National de beaux-arts occidentaux de Tokyo

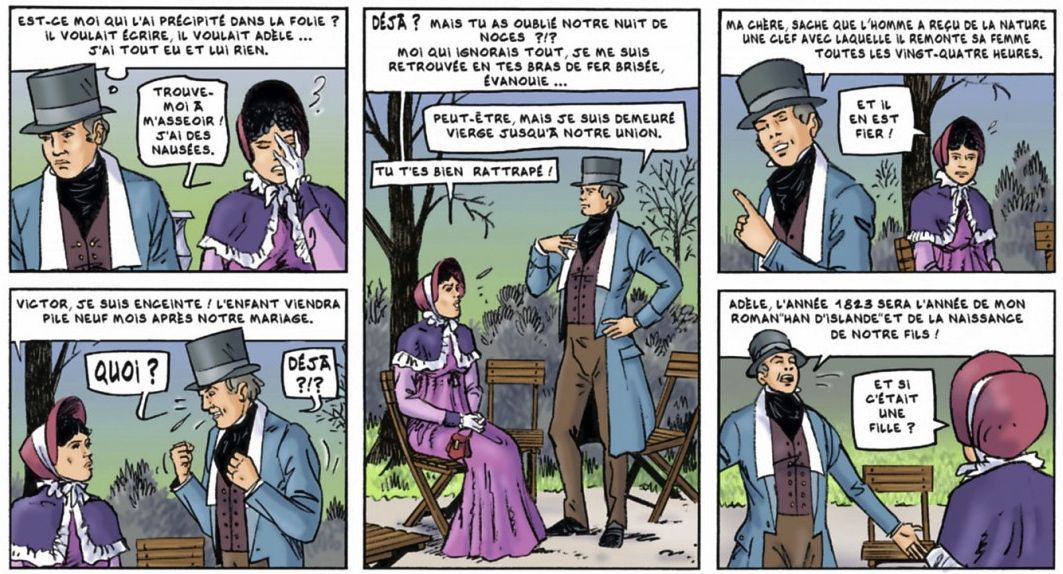

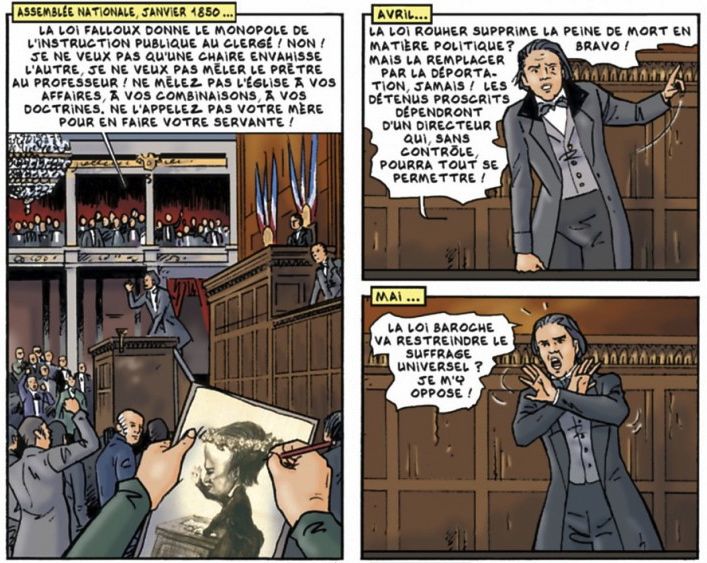

Un détail intéressant est celui de la promotion rapide du général : « Jérôme voulut de nouveau le récompenser. Il vint à cet effet le rejoindre dans son fief le 27 novembre 1810. Or « le général gouverneur de la province de Guadalajara et de la seigneurie royale de Molina d’Aragon » avait déjà une bien belle situation ; que pouvait-il espérer de plus ? Ayant bien assimilé certaines méthodes de son impérial frère, le roi Joseph lui proposa un titre : comte ou marquis, au choix, de Ciguentès ou de Siguenza, petites villes aux confins de la Vieille ou de la Nouvelle-Castille […] il choisit Siguenza » (p. 89). Cela ne nous rappelle-t-il pas les promotions subites de Ricardo dans Hernani ? Léopold fait également proliférer les Hugo – ses frères – à tous les grades. Le 3 mars 1812, Sophie et les 3 fils quittent l’Espagne, et il était temps : « Étant enfant, je parlais même mieux espagnol que français, et je commençais même à oublier le français. Si j’avais grandi et vécu en Espagne, je serais devenu un poète espagnol, et mes œuvres étant écrites en espagnol dans une langue peu répandue, n’auraient pas eu de portée. C’est par la chute de l’Empereur, et en conséquence de celle de Joseph, que mon père de général espagnol est devenu général français et que moi de futur poète espagnol, je suis devenu poète français » (Journal d’Adèle Hugo cité p. 108). Étonnant car quelques années plus tard, Victor fera appel à son grand-frère Abel pour des traductions. Je note juste pour mémoire la page consacrée au rapport de notre poète avec les mathématiques. Il était excellent dans cette matière, et a écrit quelques lignes d’éloge des mathématiques que je recommande à mes collègues de cette matière (cf. p. 155). L’auteur confirme la leçon de Michel de Decker sur le lien étonnant entre Victor et Adèle, et cite une de ses lettres du 18 avril 1820 : « Quoi qu’il en soit, reçois ici mon inviolable promesse de n’avoir jamais d’autre femme que toi et de devenir ton mari sitôt que cela sera en mon pouvoir. Brûle toutes mes autres lettres et garde celle-ci. L’on peut nous séparer : mais je suis à toi, éternellement à toi, je suis ton bien, ta propriété, ton esclave… N’oublie jamais cela, tu peux user de moi, comme d’une chose et non comme d’une personne, en quelque lieu que je sois, loin ou près, écris-moi ta volonté, et j’obéirai, ou je mourrai. » Une lettre d’un jeune homme de 18 ans qui transpirera encore dix ans plus tard sous les protestations de la scène 2 de l’acte I d’Hernani (« Je ne sais, mais je suis votre esclave »). Victor se fantasme dans le rôle de la femme, ce qui préfigure les jeux de miroir de l’écriture de Claude Gueux, à propos duquel Hovasse nous apprend que dans la correspondance, Juliette appelle Victor « mon Albin bien aimé » ; Albin, l’aimé de Claude Gueux. De même, le jeune Victor n’a aucune honte à proclamer sa virginité en termes que Henry Bordeaux trouvera encore trop directs en 1901 lors de la publication de cette correspondance : « Si même je me suis constamment préservé des débordements trop communs aux jeunes gens de mon âge ; ce n’est pas que les occasions m’aient manqué ; mais c’est que ton souvenir m’a sans cesse protégé. Aussi, ai-je, grâce à toi, conservé intacts les seuls biens que je puisse aujourd’hui t’offrir, un cœur pur et un corps vierge. J’aurais peut-être dû m’abstenir de ces détails, mais tu es ma femme, ils te prouvent que je n’ai rien de caché pour toi et jusqu’où va l’influence que tu exerces et exerceras toujours sur ton fidèle mari » (p. 213). Hovasse souligne le décalage entre les deux futurs époux, le poète exalté et l’épouse prosaïque, peu préoccupée de poésie : « L’égérie ne cesse en effet de mettre en garde son poète exalté sur l’écart qui sépare son idéalisme de la piètre réalité : elle n’est qu’une femme très ordinaire, terrestre et nullement angélique, qui ne comprend rien à la poésie » (p. 213). Hugo ne l’ennuie donc pas avec ses ambitions littéraires dans ses épistoles. La séparation forcée avec Adèle lorsque les parents d’accord avec sa mère rejettent leur projet d’union, entraîne la rédaction d’un premier carnet d’écrivain le 10 septembre 1820. Il utilise déjà un langage codé qui lui sera à nouveau utile pour ses carnets lubriques de Guernesey. Lors du mariage avec Adèle gagné de haute lutte, Victor exprime un goût pour la sobriété en matière de noces qu’on retrouvera à l’acte V d’Hernani : « Ce bruit me fatiguait » (scène 3). En ce qui concerne la nuit de noces et le motif des 9 coups du jeune époux, Hovasse mitige la légende en révélant l’unique source sujette à caution selon lui, de ce que Michel de Decker présentait comme un fait. Il s’agit d’un ouvrage intitulé Victor Hugo intime, de Mme Richard Lesclide, publié en 1902 d’après les souvenirs oraux de son mari ci-devant secrétaire de Hugo. Voici le passage en question : « Nous donnerons quelque idée de l’homme en répétant une confidence qu’il aimait à faire à ses amis, dans une intimité stricte et souriante. Le Maître leur disait que dans sa nuit nuptiale – et il se maria ne connaissant, comme sa fiancée elle-même que le côté psychique de l’amour, – il avait sacrifié aux neuf muses sur l’autel conjugal ! » (p. 258). Voici une planche de la bande dessinée Victor Hugo (2014) de Bernard Swysen, Joker éditions, qui immortalise avec discrétion ce détail. Cette BD est d’ailleurs préfacée par Jean-Marc Hovasse, et elle est très fidèle à sa biographie, même si elle s’en écarte parfois délibérément. Voyez une autre planche dans notre article sur Claude Gueux.

Du mariage à Hernani

Ce n’est qu’après le mariage que Victor revoit enfin son père avec qui il s’est progressivement réconcilié, ayant reconnu la belle-mère, nouvelle générale Hugo. Après 7 ans de séparation, ils se rapprochent parce que le général en retraite sacrifie aux muses et envoie à son fils ses modestes essais (en dehors de ses mémoires militaires). Victor le flatte au mieux, mais le rapprochement familial est effectif, et le général se charge du premier né prénommé en son honneur Léopold, qui décède cependant, et du coup la seconde se prénommera Léopoldine sur la suggestion de la modeste et maligne belle-mère.

Le jeune couple peut s’installer au 90 rue de Vaugirard, grâce aux droits des Nouvelles Odes et aux pensions ministérielles. Une bonne est embauchée (mais pas débauchée !) pour « 200 francs par an », plus « le double pour son entretien » (p. 281). Léopoldine est baptisée le 16 septembre 1824, alors que Louis XVIII venait de mourir, ce qui inspirera à Victor l’ode intitulée « Les funérailles de Louis XVIII » dont les accents préfigurent le monologue de Don Carlos ou la clémence du nouvel empereur à l’acte IV :

« Qu’il sache que jamais la couronne ne tombe !

Ce haut sommet échappe à son fatal niveau.

Le supplice où des rois le corps mortel succombe

N’est pour eux qu’un sacre nouveau.

Louis, chargé de fers par des mains déloyales,

Dépouillé des pompes royales,

Sans cour, sans guerriers, sans hérauts,

Gardant sa royauté devant la hache même,

Jusque sur l’échafaud prouva son droit suprême,

En faisant grâce à ses bourreaux ! »

Le jeune romantique reçoit chichement ses amis bluffés par sa vie rangée : « Se pouvait-il que ce jeune homme à la vie si réglée, si paisible, si harmonieuse, écrivît mieux que quiconque des romans frénétiques, des ballades fantastiques, et fût en même temps l’ancien lauréat des académies et le poète des rois ? » Lamartine se fait modeste devant la gloire naissante de son cadet à qui il écrit le 23 décembre 1824 : « Vous n’avez pas fait une sottise dans votre vie ; la mienne jusqu’à vingt-sept ans, a été un tissu serré de fautes et de dévergondage » (p. 283). Dans l’arrivisme du jeune héraut du romantisme qui substitue au royalisme voltairien de sa mère son royalisme chrétien, qui étouffe ses poussées d’hormone sous une virginité priapique, ne peut-on pas lire la même volonté d’étouffer ses pulsions mutatis mutandis que chez les homosexuel qui se mariaient (comme Clive dans Maurice) pour se cacher à eux-mêmes leurs penchants ? C’est au moment de signer l’acte de décès de leur père fin janvier 1828 qu’Abel et Victor Hugo signent en se désignant respectivement comme « comte » et « baron », « titres distribués par le roi Joseph » que l’Empire ni la Restauration n’avaient reconnus (p. 357). L’Espagne fait son apparition dans l’imagination hugolienne au titre de l’Orient : « Maintenant que le général Hugo, spécialiste de la répression des insurrections nationales, est mort, son fils peut ouvertement prendre parti pour les opprimés » (p. 376). De plus, dans les papiers du père, Hugo retrouve un brouillon « qui accusait sa mère avec la subtilité que l’on peut imaginer » au sujet notamment « des relations de sa mère et de Lahorie » (p. 382), et cela mine non seulement ses souvenirs mais aussi sa confiance en son propre foyer. À l’âge de 26 ans s’annonce une « publication de ses œuvres complètes en dix volumes » (p. 392). Sainte-Beuve se rapproche d’Adèle Hugo, et commence à publier la chronique de leurs amours dans un livre de poésies intitulé Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829). (Volupté, chronique à peine déguisée de cet adultère, paraîtra en 1834). Victor Hugo semble négliger dans l’exemplaire qu’il lui dédicace, les marques pourtant évidentes et versifiées de l’affection exaltée de son ami pour sa femme.

La bataille d’Hernani

Hernani est déjà une bataille lors de sa conception. Un duel sous Richelieu, premier titre de Marion de Lorme, est rédigé d’un trait entre le 1er et le 26 juin 1829, et lu par l’auteur le 10 juillet « à son cénacle élargi » (tous les romantiques, y compris Balzac, Delacroix et le très jeune Alfred de Musset). C’est un triomphe, et le lendemain, 3 directeurs de théâtre lui demandent la pièce. Il choisit Taylor et la Comédie-Française. Mais la pièce est interdite par le vicomte de Martignac, ministre de l’Intérieur, qui suit « la commission de censure dirigée par M. Brifaut », sous prétexte que « tout le monde verrait une allusion à Charles X » (p. 405). Aussitôt Hugo demande et obtient une audience du roi, qui adore son œuvre, mais fait confirmer son interdiction par le successeur de Martignac, M. de La Bourdonnaye, car le gouvernement est démis le lendemain de cette rencontre ! Quelques jours plus tard, Hugo reçoit et refuse coup sur coup, une proposition de place et de fonction politique, et le triplement de sa pension annuelle (6000 francs au lieu de 2000). Hugo se sent insulté, et Hovasse y voit la source de la virulence d’Hernani contre le roi :

« Mais quand un roi m’insulte et pour surcroît me raille,

Ma colère va haut et me monte à sa taille ! » (II, 3).

Pour rentabiliser ce coûteux refus, Hugo lui donne toute la publicité possible, et la presse en fait ses choux gras. Tout cela, de l’avis de censure aux échos dans la presse, se déroule entre le 2 et le 18 août. La situation est changée car « Comme la presse l’avait soutenu, il est probable que la censure réfléchirait maintenant à deux fois avant d’interdire une nouvelle pièce du poète incorruptible » […] « il avait fait de Cromwell une pièce injouable selon les critères artistiques de l’époque ; les critères politiques de l’époque avaient fait de Marion de Lorme une pièce injouable ; il était temps qu’il acceptât de composer avec les contraintes scéniques et gouvernementales, et fît en sorte que le troisième essai fût le bon » (p. 410). Il est à ce titre étonnant que Musset, qui assista à la bataille aux premiers rangs, ait quant à lui renoncé au premier échec, et qu’il n’ait jamais cherché à faire représenter Lorenzaccio. Hugo emprunte quelques livres et rédige sa pièce aussi vite (au nombre de jour près) que la précédente, entre le 29 août et le 24 septembre. Il faut croire qu’il a un plan de travail diabolique de tant de vers par jour. Sainte-Beuve de passage dans la forge de ce Vulcain, compare Victor au travail à Jacob luttant avec l’ange dans son poème « À Victor Hugo » (Les Consolations, 1830) :

« Ami, d’où nous viens-tu tremblant, pâle, effaré

Tes blonds cheveux épars et d’un blond plus doré,

Comme ceux que Rubens et Rembrandt à leurs anges

Donnent en leurs tableaux par des teintes étranges ? […]

Ah ! oui, je le comprends, tu sors du sanctuaire ;

Ton visage d’abord s’est collé sur la pierre ;

Mais le Seigneur a dit, et ton effroi s’est tu ;

Et tous les deux longtemps vous avez combattu ;

Jacob et l’Étranger ont mêlé leurs haleines,

Mazeppa, le coursier t’a traîné par les plaines ;

Honneur à toi, Poète ; — honneur à toi, vainqueur !

Oh ! garde-les toujours, jeune homme au chaste cœur,

Garde-les sur ton front ces auréoles pures,

Et ne les ternis point par d’humaines souillures. »

Pardi ! lui-même allait s’en charger, des « humaines souillures » ! Mais effectivement, un tel bouillonnement pouvait accréditer le mythe de l’inspiration romantique.

Selon notre biographe, la pièce porte la trace d’une rancune de Hugo contre Charles X, dont pourtant il avait loué le sacre dans ses Odes : « Conséquence de la désacralisation de Charles X, le roi d’Espagne se cache au début de la pièce dans un placard comme dans un banal vaudeville, préparant ainsi, d’une certaine façon, la question d’Hernani qui effarouchera de nouveau la censure :

« Crois-tu donc que les rois à moi me sont sacrés ? » (II, 3)

Le sous-titre originel « Tres para una » reprend selon le biographe, la situation de Marion de Lorme : « trois hommes se retrouvaient autour de la même femme : son ancien amant (Saverny), celui qui venait d’abuser d’elle (Laffemas) et son amoureux chaste (Didier) » (p. 414). Les répétitions commencent, avec pour acteurs des gens qui ont au moins 25 ans de plus que l’âge du rôle, par exemple Mademoiselle Mars (51 ans) pour une Doña Sol de 17 ans. L’hiver est tellement rigoureux que « L’auteur arrivait en chaussons, précaution nécessaire pour ne pas se casser les jambes » (Victor Hugo raconté, cité p. 417). Hugo accuse la censure d’avoir fait circuler des copies de son texte (alors qu’à cette époque l’usage était de ne publier le texte qu’après les représentations) aussitôt happées par les parodistes (p. 418). S’il refuse la claque proposée par Taylor, Hugo rameute ses amis et les amis de ses amis, comme il l’avait écrit dix ans auparavant dans un « article prémonitoire sur la Marie Stuart de Lebrun : « Veillez ! veillez ! Jeunes gens, recueillez vos forces, vous en aurez besoin le jour de la bataille » (p. 420). Le Victor Hugo raconté utilise l’adjectif « crénelé » utilisé dans les jérémiades de Don Ruy Gomez à l’acte III : « Nous allons combattre cette vieille littérature crénelée, verrouillée » (cité p. 421). La bataille nécessite une logistique militaire : « Afin que les billets offerts ne fussent pas revendus (leur valeur marchande était de 2,50 francs), Hugo avait dû, suivant les directives du baron Taylor, les confectionner spécialement : ils étaient rouges et portaient en toutes lettres le nom de leur propriétaire, le nom de celui par lequel il l’avait obtenu et le numéro de la place. Apposée avec une griffe (de fer), la signature proposait une forme contractée du nom de l’auteur et de celui du héros : Hierro. Les lecteurs des Orientales reconnaissaient le cri de guerre des Almogavares, ces aventuriers espagnols du Moyen Âge qui signaient l’épigraphe du « Cri de guerre du Mufti » : Hierro, despierta te ! (Fer, réveille-toi !) » (p. 421). La salle est comble, on supplie l’auteur pour obtenir même des places au paradis, et malgré les invitations la recette est de 5434 F, donc « Taylor était riche », comme le dit plaisamment le biographe (p. 422). Comme une mesure du préfet impose de fermer la porte du théâtre à 15 heures, les conjurés doivent passer le temps : « À l’heure dite, la porte se referma sur eux comme celle du tombeau de Charlemagne : il leur restait quatre heures à tuer avant le début du spectacle, dans un théâtre plongé dans l’obscurité. Mais ils avaient tout prévu pour chauffer la salle : pains, cervelas, fromages, pommes, chocolat, bouteilles de vin, ils festoyèrent à cheval sur les banquettes en chantant pour passer le temps des ballades du recueil de 1828 » (p. 424). « Ce n’était pas tout : d’autres besoins que ceux de l’estomac s’étaient manifestés chez ces êtres insolites. Les ouvreuses, geôliers du plus secret endroit, n’étaient pas encore à leurs postes. Que faire ? Les prisonniers cherchèrent un lieu élevé, reculé, sombre, dans le théâtre, pour remplacer celui qui, par l’absence des ouvreuses, leur faisait défaut. Il s’ensuivit des accidents fâcheux pour les belles dames aux souliers blancs ou roses qui avaient leur loge au quatrième » (Victor Hugo raconté, cité p. 424). Encore une anecdote à ajouter à Les Lieux. Histoire des commodités de Roger-Henri Guerrand !

Un poème posthume daté de 1852 publié dans La Dernière gerbe raconte la bataille :

« Mademoiselle Mars, Firmin et Joanny

Pour la première fois jouèrent Hernani,

J’eus un frémissement de pudeur violée.

Jusqu’à ce moment-là, dans une ombre étoilée,

Ruy, Carlos, le bandit, le cor de la forêt,

Doña Sol pâle, étaient mon rêve et mon secret ;

Je leur parlais au fond des extases farouches,

Je voyais remuer distinctement leurs bouches,

Je vivais tête-à-tête, ému d’un vague effroi,

Avec ce monde obscur qui se mouvait en moi.

La foule s’y ruant me parut un supplice.

Il me sembla quand, seul derrière la coulisse,

Je vis Faure crier au machiniste : Va,

Et lorsqu’en frissonnant la toile se leva,

Que devant tout ce peuple immense aux yeux de flamme

Je sentais se lever la jupe de mon âme » (cité p. 425).

Le choc n’est pas seulement dû à la bataille, c’est aussi une révélation esthétique : « Le miracle d’Hernani vient pourtant de la scène autant, si ce n’est plus, que de la salle. Le célèbre récit des souvenirs de Théophile Gautier en témoigne : « 25 février 1830 ! Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractères flamboyants : la date de la première représentation d’Hernani ! Cette soirée décida de notre vie ! Là nous reçûmes l’impulsion qui nous pousse encore après tant d’années et qui nous fera marcher jusqu’au bout de la carrière. Bien du temps s’est écoulé depuis, et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l’enthousiasme de notre jeunesse, et toutes les fois que retentit le son magique du cor, nous dressons l’oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats » (cité p. 426). Mais la bataille ne se limite pas à cette date, et toutes les représentations se déroulent sous les moqueries du public, amplifiées par la mauvaise volonté des acteurs : « Les acteurs, autres victimes dont on n’entendait même plus la voix, étaient interrompus par les rires et les sifflets près de cent cinquante fois par soirée, pour un oui ou pour un non, tous les douze vers environ » (p. 429). Parmi les vers qui déchaînaient le plus d’hilarité, il y avait le fameux « de ta suite ! – j’en suis » de la fin du Ier acte, qu’il fallut modifier, de même que de nombreux autres vers, tandis que les scènes étaient amputées. Les échanges triviaux inhabituels au théâtre, du type « Vous devez avoir froid ? » (I, 2) ou « Est-il minuit ? – Minuit bientôt » (II, 1) sont également appréciés des siffleurs. Cependant, et bien que Hugo soit obligé pendant les premières représentations à continuer à appeler les étudiants en renfort, les recettes de sa pièce battent des records : « les soirs d’Hernani, elle ne descendait pratiquement jamais au-dessous de 3000 », alors que pour les pièces jouées en alternance, que ce soit Le Cid ou Phèdre, « la recette n’atteignait pas 500 francs » (p. 430). Ces chiffres nous disent à quel point le théâtre romantique venait subitement combler un vide et remplir les théâtres. Avec le rapport des éditions imprimées dont certaines sont précipitées et bourrées de coquilles, Hugo touche 15 000 francs en cinq mois (à la fin des représentations en juin), c’est-à-dire bien plus que l’argent qu’il a refusé de l’État. Pourtant selon le Victor Hugo raconté, « Chose curieuse, cet argent qui entrait dans la poche des sociétaires ne les humanisait pas. Les pièces de cent sous qui emplissaient leur coffre-fort gonflaient leur âme de fiel » (p. 430). À la fin des représentations en juin, la recette ne descend jamais en-dessous de 1000 francs (p. 431).

La réception immédiate de la pièce par la presse présente un paradoxe exprimé par une question de journaliste rapportée dans le Victor Hugo raconté : « Il y a en France deux hommes bien détestés, M. de Polignac et vous. » Cette association du chef du gouvernement et du chef des romantiques fait entendre comme une parodie boulevardière du monologue de Don Carlos : « Le pays tout entier plein de haine rejette / Ces deux moitiés de Dieu, le prince et le poète » (pour « L’univers ébloui contemple avec terreur / Ces deux moitiés de Dieu, le pape et l’empereur ! ») Car il ne faudrait pas croire que les ennemis littéraires de l’auteur fussent tous d’anciens ultras égarés : il n’en restait pas tant en France. Les clivages littéraires ne se superposaient pas aux clivages politiques, et les libéraux, à l’exception de ceux du Globe qui devaient au moins au titre de leur journal de faire des concessions shakespeariennes, sifflaient tout autant que les autres. Ce constat paraît d’autant plus étonnant que Victor Hugo s’était nettement rapproché d’eux » (p. 432). L’image de Hugo change cependant, et quelques publications habilement placées concourent à « faire de Victor Hugo, victime de la censure et des cabales, l’ennemi des ultras et l’ami des libéraux » (p. 434). Il envoie sa pièce à Béranger, chantre des libéraux, qui le congratule, mais se fait essorer par Armand Carrel, ce qui lui vaut le rejet du journal Le National, qui soutient Louis-Philippe. Hugo lui en voudra bien après sa mort précoce (par duel) : « Armand Carrel a été pour beaucoup dans mon retard. Si cela valait la peine d’un reproche, c’est à lui qu’en viendrait la responsabilité » (lettre du 8 déc. 1868 citée p. 438).

Hugo, Sainte-Beuve, Adèle : A aime C et B, qui aime A et C, qui n’aime plus A…

Sainte-Beuve se confie à son ami d’une façon étonnante, et leurs rapports restent très chaleureux, Hugo s’aveuglant toujours volontairement (« Mais Victor Hugo avait la tête ailleurs, au point que les bizarreries de Sainte-Beuve lui échappaient », p. 441). Cet extrait semble émaner d’un amant platonique… de Victor : « Si je vous l’ai déjà dit en vers, souffrez que je vous le marque ici en simple et vraie prose, je ne vis plus que par vous. Le peu de talent que j’ai m’est venu par votre exemple et vos conseils déguisés en éloges ; j’ai fait parce que je vous ai vu faire, et que vous m’avez cru capable de faire ; mais mon fond propre à moi était si mince que mon talent vous est revenu tout à fait et après une course peu longue comme le ruisseau au fleuve ou à la mer ; je ne m’inspire plus qu’auprès de vous, de vous et de ce qui vous entoure. Enfin ma vie domestique n’est encore qu’en vous, et je ne suis heureux et chez moi que sur votre canapé ou à votre coin du feu » (cité p. 439 ; on trouve ces lettres sur Wikisource). Les Hugo déménagent dans un coin désert et mal famé, qui n’est autre que le futur « triangle d’or » de Paris ! Ils y trouvent plus de tranquillité : « beaucoup de solitude, plus de Hernanistes » (lettre à Sainte-Beuve du 16 mai 1830, p. 451). Dans la même lettre, Hugo encourage son ami à venir souvent : « Vous n’aurez plus désormais, j’espère, la mauvaise volonté de nous quitter, de nous déserter ainsi ». Pourtant « Victor Hugo fit petit à petit le lien entre le comportement mystérieux de son ancien ami et l’éloignement progressif de son épouse » (p. 454). Le recueil Les Feuilles d’automne écrit au printemps 1830, et dont plusieurs poèmes sont dédiés à Sainte-Beuve, montre un renouvellement de l’inspiration hugolienne : « La révélation que le théâtre a donnée à Victor Hugo du monde qu’il portait en lui a reculé les horizons de sa poésie. Mais pour des raisons politiques et littéraires toutes deux placées sous le signe de l’urgence, il va devoir remettre à plus tard leur exploration » (p. 463). Dans son Journal d’un révolutionnaire de 1830, Hugo justifie ses atermoiements politiques : « Mauvais éloge d’un homme que de dire : son opinion politique n’a pas varié depuis quarante ans. C’est dire que pour lui il n’y a eu ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C’est louer une eau d’être stagnante, un arbre d’être mort ; c’est préférer l’huître à l’aigle. Tout est variable au contraire dans l’opinion ; rien n’est absolu dans les choses politiques, excepté la moralité intérieure de ces choses. Or, cette moralité est affaire de conscience et non d’opinion. L’opinion d’un homme peut donc changer honorablement, pourvu que sa conscience ne change pas. Progressif ou rétrograde, le mouvement est essentiellement vital, humain, social.

Ce qui est honteux, c’est de changer d’opinion pour son intérêt, et que ce soit un écu ou un galon qui vous fasse brusquement passer du blanc au tricolore, et vice versa » (p. 474).

Du reste, si Hugo est en retrait de la politique en ces temps troublés, c’est pour une raison triviale, voire faustienne : il a signé un contrat avec l’éditeur Gosselin et celui-ci, comme Satan réclame l’échéance sans le moindre égard pour le triomphe d’Hernani. Le manuscrit de Notre-Dame de Paris devait être remis le 15 avril 1829, et aucune ligne n’était écrite ! Des tractations avec indemnités de retard, comme pour une entreprise de BTP, furent menées, et Hugo s’engagea pour le 1er décembre 1830. Mais la procrastination, la naissance de sa fille et les Trois glorieuses s’en mêlèrent, et il obtint de l’éditeur un délai au 1er février, qu’il mit à profit pour ne rien faire pendant un mois, mais finit par se mettre au boulot à une cadence infernale : « Je me levais à dix heures ; je déjeunais jusqu’à onze heures ; [je travaillais] de onze à cinq heures ; je recevais mes amis de cinq à sept heures ; je travaillais de sept à onze. Je jouais avec mes enfants, je recevais encore mes amis. De onze à cinq [heures] du matin je travaillais ; de cinq à dix heures je dormais » (Journal d’Adèle Hugo, cité p. 481). Bref, le rythme de vie d’un altersexuel du Marais du XXIe siècle ! Pour un jeu de mots, Sainte-Beuve se bat en duel, « contre son ancien professeur et directeur, M. Dubois de la Loire-Inférieure, qu’il appela « M. Dubois de la Gloire-Inférieure » » (p. 490). Il refuse de se séparer de son parapluie pendant l’échange de balles ; il n’y a pas mort d’homme & Beuve en tire la gloire et l’inquiétude d’Adèle. Cette dernière « refusait l’entrée de sa chambre à Victor », et celui-ci s’en inspire pour faire dire à Gringoire s’adressant à Esmeralda qui se refuse à lui pendant sa nuit de noces : « Enfin, je suis à vos ordres, moi, et mon esprit, et ma science, et mes lettres, prêt à vivre avec vous, damoiselle, comme il vous plaira, chastement ou joyeusement, mari et femme, si vous le trouvez bon, frère et sœur, si vous le trouvez mieux » (p. 491). Sainte-Beuve se confie à son ami, sans rien cacher : « Il y a en moi du désespoir, voyez-vous, de la rage ; des envies de vous tuer, de vous assassiner par moments en vérité », et Hugo s’en inspire pour son Claude Frollo dont les « pensées étaient si insupportables qu’il prenait sa tête à deux mains et tâchait de l’arracher de ses épaules pour la briser sur le pavé » (p. 492). Après la publication, l’accueil est mitigé, mais l’aveu de Sainte-Beuve est stupéfiant : « l’aigreur qui est venue de moi n’a été qu’à la surface et comme un dépit de maîtresse » (lettre du 14 avril 1831). Mais la vie continue. Hugo cherche un théâtre pour Marion de Lorme dont la censure est tombée avec le gouvernement. Le théâtre de la Porte-Saint-Martin ne désemplit pas, avec des places au tarif plus populaire (« 60 centimes à 4 francs » contre « de 2 à 6 francs » au français, p. 504). Il entre à la société des auteurs, et envisage de posséder un théâtre, tout en hésitant à y investir sa fortune, ayant assisté à la ruine de Balzac qu’il a connu imprimeur et à celle de son frère Abel, obligé de se cacher. Il s’associe au théâtre de la Porte-Saint-Martin en s’engageant à livrer deux pièces par an !

Hugo entame une relation amicale et de travail avec la musicienne Louise Bertin, fille de Louis-François Bertin, qui reçoit régulièrement toute la famille aux Roches, sa propriété de la vallée de la Bièvre. Il leur faudra cinq années pour créer l’opéra La Esmeralda (1836). Une lettre à Adèle du 17 juillet 1831 semble le calque de celles de Léopold à Sophie : « Je voudrais que tu pusses te figurer à quel point je t’aime ; oui, je le voudrais, mon ange adoré. C’est plus fort peut-être encore qu’il y a dix ans. Je ne suis rien sans toi, mon Adèle. Je ne puis pas vivre. Oh ! comme je sens cela surtout aux moments d’absence. Ce lit où tu pourrais être (quoique tu ne veuilles plus, méchante !), cette chambre où je pourrais voir tes robes, tes bas, tes chiffons traîner sur les fauteuils à côté des miens, cette table même où j’écris et où tu viendrais me déranger par un baiser, tout cela m’est douloureux et poignant. Je n’ai pas dormi de la nuit ; je pensais à toi comme à dix-huit ans ; je rêvais de toi comme si je n’avais pas couché avec toi. Chère ange ! » Eh oui, s’il était mort à l’âge du Christ, Hugo serait resté pour l’éternité l’homme d’une seule femme. Quant à Adèle, elle signe désormais : « ton amie » (p. 515). Victor écrit à Sainte-Beuve : « Je ne sais plus où j’en suis avec les deux êtres que j’aime le plus au monde » (p. 517). La situation de ses parents se reproduit, et « il lui arriva même […] d’envisager la séparation » (p. 518).

Marie Dorval (amante de Vigny), qui interprète Marion dans Marion de Lorme, obtient qu’il change la fin, pour que Didier pardonne à Marion avant de mourir. La pièce est créée le 11 août 1831, accueillie mollement, et… raccourcie d’1h30 dès la deuxième représentation, ce qui la fait finir à 23h30 au lieu de 1h ! Un ami du couple plutôt désœuvré, Antoine Fontaney qui passe beaucoup de temps avec Hugo à ce moment-là, témoigne de sa méthode de travail : « Nous causions art, mais comme il voit la chose matériellement ! Avec un pareil génie quelle bizarrerie ! Quel fabricant ! Comme il calcule sa production ! Il commence un drame et fait d’abord 8, 10 vers, 20 vers par jour, puis 40, puis 100, puis jusqu’à 200 et plus. De la prose, il écrit par jour 6 pages de son écriture, ce qui fait 12 pages d’impression in-8°. Il compte d’avance les jours et sait quand son livre sera fait à point nommé, quand sa marchandise sera livrée au libraire. C’est son état, c’est sa profession. Au surplus, il a raison. Il faut qu’il en vive, lui et sa famille. » C’est amusant que ce côté bûcheron des lettres réunisse Émile Zola à Victor Hugo, qui ne s’apprécieront guère pourtant. C’est que Hugo « n’a pas reçu un centime en héritage et se débat toujours pour régler la succession de son père » (p. 525). Le même Fontaney témoigne d’une situation tendue à la même époque entre Hugo, Adèle et Sainte-Beuve : « Adèle fut enfermée ; et ils ne se voient plus ; s’ils se voyaient, il faudrait du sang, des coups d’épée » (cité p. 526). Pourtant à l’été 1836 paraît sous la plume de Sainte-Beuve la première biographie, et « la vie de Victor Hugo faisait irruption dans le domaine public » (p. 527). En privé, Sainte-Beuve écrivait aussi des vers sur Adèle, qu’il aimait encore platoniquement à l’époque, et Hugo regrette aussi l’amour passé d’Adèle dans les Feuilles d’Automne. Selon l’auteur, Hugo délaisse provisoirement la poésie après ce recueil, ainsi que le roman après le succès de Notre-Dame, pour se concentrer sur le théâtre, qui « peut jouer, lui aussi, le rôle d’une tribune pour former le public qui est à l’image du peuple » (p. 535). Sur le plan intime, Hugo se plaint de l’insensibilité de sa femme, mais « c’est au cours de cette année 1832, et plutôt au début qu’à la fin, que Sainte-Beuve et Adèle renoncent à la renonciation » (p. 543). De nombreuses lettres d’Adèle à Sainte-Beuve sont citées d’après des notes prises par Henry Havard car elles ont été brûlées à sa mort. Dans l’une de ces lettres, elle avoue « une vie toute de fausseté » (p. 543). Sainte-Beuve semble paraphraser Hernani quand il lui écrit : « nous saurions mourir ensemble et dans les bras l’un de l’autre » (p. 544). Ils se rencontrent discrètement dans les églises, et même si Hugo n’est pas censé être au courant, de troublants échos se font entendre dans Le Roi s’amuse par exemple (p. 549). Hugo bat son record mondial de rapidité pour cette pièce : « Si l’on ne tient pas compte des trois jours d’interruption, les cinq actes furent écrits en dix-sept jours, ce qui correspond à une moyenne de cent vers par jour » (p. 551). Fou d’amour pour sa fille Blanche, Triboulet n’est pas sans rappeler Don Ruy Gomez amoureux de sa nièce :

« Toi seule est mon trésor et toi seule es mon bien !

Un autre croit en Dieu. Je ne crois qu’en ton âme !

D’autres ont la jeunesse et l’amour d’une femme,

Ils ont l’orgueil, l’éclat, la grâce et la santé,

Ils sont beaux ; moi, vois-tu, je n’ai que ta beauté ! » (II, 3).

Juliette Drouet entre dans la vie de Victor Hugo

Quinze jours après avoir terminé Le Roi s’amuse, Hugo s’attelle à ce qui deviendra Lucrèce Borgia, et bat le record de son ami Alexandre Dumas (qui travaille à quatre mains) pour une pièce en prose : « Sans coauteur, Hugo parvient à cette gageure d’aller plus vite encore que son ami : sa pièce est achevée en douze jours. Il est certes plus rapide d’écrire en prose qu’en alexandrins, mais il faut tout de même compter avec un certain nombre d’additions ultérieures – ce qui n’enlève rien à la rapidité fulgurante de la composition » (p. 555). Je note cette phrase pour le thème de BTS « À toute vitesse », qui nous propose entre autres de nous intéresser à des « vies fulgurantes ». Dans ce tourbillon, Hugo trouve encore le temps de déménager Place Royale en octobre 1832, dans le vaste appartement qui sera réaménagé bien plus tard en Maison de Victor Hugo. La création du Roi s’amuse est un « Waterloo du romantisme » selon le biographe. Hugo refuse de donner sa pièce à lire à la censure, il se contente d’accepter de rencontrer le ministre. Malgré une recette de 3000 francs, la première se mue en cacophonie car personne n’y comprend rien et les acteurs ne peuvent même pas se faire entendre : « C’était une pièce pour le Boulevard du crime, écrite comme du Corneille dans la salle de Racine » (p. 569). Hugo entreprend des coupes sombres dans son texte, mais peine perdue, la pièce est interdite par le ministre pour « glorification du régicide » entre autres. Hugo contre-attaque avec une préface et un procès contre le théâtre, dont il pensait qu’il n’aurait plus qu’à se retourner contre le ministre. Le procès a lieu au Palais Brongniart le 19 décembre 1832 (les choses allaient bon train à l’époque), et Hugo obtient une ovation avec son discours d’une heure, qui révèle des talents d’orateur préfigurant son futur rôle de pair, mais « Victor Hugo avait dû faire face aux deux objections qui le poursuivraient jusqu’au Sénat : qu’il confondait la politique et la littérature, et qu’il ne défendait pas les mêmes thèses qu’autrefois » (p. 575). Les choses vont « À toute vitesse », puisque le 29 décembre un contrat est signé avec Harel au théâtre de la Porte-Saint-Martin pour Lucrèce Borgia, qui sera créé le 2 février 1833. Pour l’occasion, Hugo devient complètement metteur en scène, et il dirige deux gloires du théâtre, Frédérick Lemaître et Mademoiselle George. Il supervise aussi de fort près les décors, costumes et accessoires, et même la musique. La première est un succès « nettement moins incontestable que celui d’Hernani » (p. 581). Et voilà l’intrusion de Juliette Drouet dans la vie de Victor. Elle est loin d’être une inconnue quand il fait sa connaissance, car née en 1806, dès l’âge de 19 ans, elle pose pour le sculpteur James Pradier, qui lui donne une fille prénommée Claire, et l’immortalise en statue de Strasbourg pour la place de la Concorde, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Elle a également donné son prénom comme courtisane à « une comédie-vaudeville de Morel et Joseph intitulée Juliette » (p. 584). Selon Jean-Marc Hovasse les futurs amants se croisent une première fois en mai 1832 lors d’une soirée mondaine, mais c’est bien la nuit du 16 au 17 février 1832 qu’ils deviennent amants et que Victor connaît une « résurrection » (p. 589), qu’il assimilera au carnaval dans ses commémorations futures, au gré d’un glissement de 3 jours (p. 590). Dès le début, on est frappé par le caractère public de cet adultère. Le Tout-Paris, son beau-père Pierre Foucher inclus, semble en faire ses gorges chaudes, d’autant que Hugo s’efforce d’assécher le marais des dettes de sa Juliette, lors de procès successifs. La comparaison avec les courtisanes du type de Balzac ou de Zola s’arrête là, car dans les faits, Juliette n’aura plus d’autre amant, et l’attrait de son argent ne sera pas son seul motif d’aimer Hugo, loin de là ; si la notion d’amour oblatif a un sens, c’est Juliette qui l’illustre. En avril mai 1833, Hugo manque se battre en duel avec Harel, mais tout se finit bien avec un nouveau contrat pour Marie Tudor. Cette pièce est une occasion d’exprimer des drames de la vie conjugale : « c’est comme cela le cœur d’un homme qui aime. Vous croyez que vous tuerez la femme qui vous trompe ? Non, vous ne la tuerez pas, vous vous coucherez à ses pieds après comme avant, seulement vous serez triste » (journée 3, 1, 1, cité p. 601). Victor Hugo metteur en scène était conscient du fait que le texte n’était pas tout : « le comédien brille encore plus dans les choses qui se disent avec le geste que dans les choses qui se disent avec la voix. Sifflez-moi ce drôle dont toute la stupide personne se tait dès que sa bouche n’a plus rien à dire. N’oublie pas cela, Raphaël. Un acteur sur la scène, c’est une bûche dans le feu. Quand la flamme du dialogue le quitte, il doit lui rester la braise de la situation. – Mauvais bois qui s’éteint dès qu’il ne flambe plus. Faut-il donc que le poète lui souffle toujours dessus ? » (Fragments, Océan, cité p. 604). En 1834, trois jours après le Massacre de la rue Transnonain, Lamartine relance Hugo chez lui pour qu’il le rejoigne à la chambre, et celui-ci ronge son frein pour une autre chambre : « Lamartine est revenu ce soir me redonner l’assaut pour la chambre. Il est encore là, ma pauvre amie, et je ne sais quand il s’en ira » (cité p. 621). On l’imagine textant ce poulet en douce, et le confiant à un domestique, pendant que ce casse-couilles de Lamartine le tanne ! La rédaction du récit de Claude Gueux ne lui prend que 4 jours. Il modifie sciemment la réalité de la chronique judiciaire, estompe l’aspect homosexuel : « Hugo en 1834 n’était pas pudibond : il était un des rares à entretenir, par exemple, les meilleures relations du monde avec le couple presque officiel formé par le marquis de Custine et M. de Sainte-Barbe. Mais il s’adressait à un public bourgeois qu’il ne devait choquer en aucune manière pour les besoins de sa démonstration, laquelle n’avait d’ailleurs pas grand-chose à voir avec l’apologie des amours carcérales » (p. 623). Juliette s’identifie à Claude, et Victor à Albin, comme en témoigne cette lettre qu’elle lui écrit en juillet 1834, après qu’il lui a dédicacé son livre : « Moi aussi, j’ai de mauvaises habitudes d’éducation qui dérangent ma dignité naturelle plus souvent qu’il ne faudrait. C’est que moi aussi j’ai à me plaindre du sort et de la société, du sort parce qu’il m’a jetée dans une condition au-dessous de mon intelligence, de la société qui me retranche chaque jour de la portion d’amour et de bonheur que tu partages si généreusement avec moi, mon Albin bien-aimé » (p. 626). Peu après cet épisode littéraire, Hugo amène sa Juliette en promenade à Jouy (ça ne s’invente pas), d’où elle lui envoie cette lettre qui nous rappelle le serment solennel d’Hernani à Don Ruy Gomez : « hier 3 juillet 1834, à 10 heures ½ du soir, dans l’auberge de l’Écu de France, à Jouy, moi, Juliette, j’ai été la plus heureuse et la plus fière des femmes de ce monde, je déclare encore que jusque-là je n’avais pas senti dans toute sa plénitude le bonheur de t’aimer et d’être aimée de toi. » Cette lettre qui a toute la forme d’un procès-verbal est en effet un acte qui constate l’état de mon cœur. Cet acte, fait aujourd’hui, doit servir pour tout le reste de ma vie dans le monde ; le jour, l’heure et la minute où il me sera représenté, je m’engage à remettre ledit cœur dans le même état où il est aujourd’hui […] » (cité p. 627).

Inutile de dire que ces grandiloquences seront moins respectées dans la prose des circonstances que celles d’Hernani dans la poésie du cœur. Dans ces entrefaites, Juliette était l’héroïne de romans populaires, en plus de la pièce évoquée ci-dessus. Victor écrit toujours à Adèle quand il est avec Juliette, ce qui nous vaut cette réflexion : « quand sa maîtresse devient sa femme, sa femme devient sa maîtresse » (p. 629). Début août 1834, une crise de Juliette la fait fuguer sérieusement avec sa fille après un « adieu pour toujours » qui ne manque pas de sel un mois pile après le « procès-verbal » ci-dessus. Totor doit monter une « opération de sauvetage », demander en préfecture un passeport pour lui, sa « femme » et sa « fille », et filer par les chemins et par la forêt à la poursuite de l’amante délaissée, qu’il retrouve assez vite, et la fuite à jamais se mue illico presto en escapade estivale au bord de la mer, ce qui nous permet d’apprendre que « en voyage, et même dans les régions viticoles, Victor Hugo préfère la bière à toute autre boisson » (p. 631). Adèle s’en trouve bien car les escapades de Victor la laissent libre de voir Sainte-Beuve, et sa conception du foyer s’en trouve bouleversée : « J’espère que nous ne nous quitterons plus après et que tu sentiras le bonheur d’être auprès d’une amie si véritable et si dévouée et près de tes chers petits qui t’aiment tant et que tu aimes tant. Car tu es pour eux plus mère que père » (lettre du 27 août 1834 ; sur Google livres, la biographie d’Alain Decaux et d’autres textes donnent « plus même que père », ce qui n’a guère de sens). Lors de la villégiature habituelle aux Roches, Victor loge Juliette aux Metz, à 4 kilomètres, et les perdreaux se retrouvent à mi-chemin, se servant d’un « antique châtaignier dont le tronc creux leur sert de boîte aux lettres et quelquefois d’abri » (p. 633). Après son éviction du théâtre de la Porte-Saint-Martin, Juliette est pensionnaire à la Comédie-Française, avec des appointements de 3000 F par an, sans jamais jouer, car son dossier comporte la notice suivante : « Mlle Juliette est une fort jolie personne, qui a peu de talent, mais le talent nécessaire pour jouer les rôles qui devraient lui être confiés : ceux de troisième amoureuse » (p. 638). L’écriture de Angelo, tyran de Padoue, aussi fulgurante que d’habitude, permet à Hugo de puiser non seulement dans sa vie (un quadrille altersexuel dans lequel A, marié à B, aime C, mais C est aimée de D, qui en réalité aime B), mais carrément dans les lettres de Juliette ! Cela se complique lorsqu’il s’agit de distribuer les deux rôles féminins : la préséance allant à la plus âgée, cette garce de Mlle Mars choisit évidemment le rôle de la maîtresse qui lui convient moins bien, dans le seul but d’en priver Marie Dorval, de sorte que les deux actrices jouent à contre-emploi. Les mœurs du théâtre romantique n’étaient pas piquées des hannetons ! Ajoutons à cela la jalousie double de Vigny, à la fois comme auteur moins couronné de succès, et comme amant de la Dorval : « De Vigny était là, ratatiné et verdâtre, elle était épanouie de bonheur, elle remerciait l’auteur, l’embrassait » (cité p. 642). La jalousie de Juliette se voulait théâtrale et ravirait les féministes hyènes de garde que nous avons actuellement : « la loi de chasteté que vous observez si rigoureusement avec moi depuis plusieurs mois me fait craindre toutes sortes de malheurs. Homme ! prenez garde à vous d’abord. Avec cela que mes nombreux couteaux sont aiguisés à frais, il pourrait bien y avoir un carnage atroce de votre chère petite personne si je découvrais la moindre infraction à la fidélité que vous me devez » (p. 642). On ne saura donc pas si la Dorval figura au palmarès de notre Victor national : « Hugo se le tint pour dit : si infidélité il y eut, il n’en fit rien savoir à la postérité ».

À l’été 1835, nouveau voyage en amoureux. Hugo laisse des graffiti dont ses carnets gardent la trace, comme cette bordée d’injures « à l’Auberge de la Hure à Laon », conservée par la Maison Victor Hugo de Guernesey, document à consulter sur ce site.

« Vendeur de fricot frelaté,

Hôtelier chez qui se fricasse

L’ordure avec la saleté,

Gargotier chez qui l’on ramasse

Soupe maigre et vaisselle grasse

Et tous les poux de la cité,

Ton auberge comme ta face

Est hure pour la bonne grâce

Et groin pour la propreté. »

Puisqu’il est question de soupe, ce qui ne manque pas de sel, c’est qu’en même temps, Adèle s’est rendue au mariage de Victor Pavie, et qu’une lettre à Sainte-Beuve lui recommandait de ne pas partir le même jour qu’elle, de façon que Victor ne le voie pas en l’accompagnant à la diligence. Et dans ses lettres, elle feint la plus grande surprise de tomber sur son amant invité au même mariage, et par hasard dans la même auberge, en insistant lourdement sur le fait que Didine ou son père couche à proximité… (p. 651). Lors du séjour aux Roches de cette année, Hovasse raconte une nuit blanche de Victor, qui après avoir écrit toute la nuit, file à l’aube chez Juliette, non pour dormir mais pour s’y montrer « un très vert galant », puis rentre et doit « faire […] bonne figure devant ses hôtes, sa femme et ses enfants, craindre une visite impromptue qui, fût-elle du plus grand ténor ou du plus grand compositeur du monde, prolongerait inconsidérément la soirée » (p. 657). Suite à des allusions malheureuses de Sainte-Beuve à la parution des Chants du crépuscule, Hugo aurait voulu se battre en duel, et cela se serait terminé par une gifle et « la nuit éternelle » de cette amitié (p. 660).

Une précision nous est donnée sur les lettres de Juliette : comme elle craint qu’il ne les parcoure que d’un œil distrait, « elle surlignait les mots importants en utilisant une écriture énorme, habitude qu’elle conservera toujours et que ne rend qu’imparfaitement l’usage typographique de l’italique » : « Mon cher petit Toto, je t’aime. Je voudrais devenir une grande acteuse d’abord pour jouer tous vos rôles, et puis pour gagner beaucoup d’argent, et puis pour vous enrichir, ce qui serait assez phame. Voilà les raisons qui me font désirer d’être quelque chose » (lettre du 29 janvier 1836, citée p. 665). Voici le fac-similé de ladite lettre disponible sur Gallica :

Quelques jours plus tard, Juliette se croit enceinte d’un « petit Toto » (p. 666), mais ses espoirs s’envolent vite. Elle vouvoie presque toujours « Toto », mais côté Adèle et Sainte-Beuve, « Les amants avaient repris le vouvoiement dans leur correspondance » (p. 667). Lors du voyage avec Juliette de l’été 1836, Hugo ronchonne contre le maire de Barfleur qui lui interdit une sortie en mer, sous prétexte qu’il n’a pas un passeport en règle : « Nous sommes tous sujets au gendarme, au douanier, au maire de village, aux tracasseries de police, de passeports et d’octroi. Je sais bien qu’il en est ainsi pour tout le monde, et que cela s’appelle l’égalité. Je voudrais bien savoir si cela s’appelle aussi la liberté. En général, en France on abandonne trop volontiers la liberté, qui est la réalité, pour courir après l’égalité, qui est la chimère. C’est assez la manie française de lâcher le corps pour l’ombre » (Voyages, cité p. 672). Phrase à méditer en 2020 où la pandémie du Coronavirus est prétexte à instaurer la dictature. Hovasse note en passant le regard de Hugo sur Julie, la jeune sœur d’Adèle, à l’occasion de la communion de Léopoldine, mais sans conclure comme Michel de Decker à une relation « pédophile » : « Elle venait d’entrer dans sa quinzième année, à peu près l’âge d’Adèle quand Victor lui avait déclaré sa flamme, et cette coïncidence le frappait davantage qu’il n’aurait voulu quand il jetait, sans doute inspiré par sa position ecclésiastique dans le chœur de Fourqueux, un regard digne de celui de Claude Frollo pour la Esmeralda » (p. 678). Quand elle aura 18 ans, à la demande de son beau-père, Hugo contactera une huile pour pistonner sa jeune belle-sœur, mais juste pour qu’elle entre comme novice à la maison d’éducation de la Légion d’honneur où elle a fait ses études (p. 798).

Le 14 novembre 1836, La Esmeralda est enfin créée à l’Opéra, sous la direction d’Hector Berlioz, excusez du peu. Louise Bertin, handicapée, ne peut qu’assister aux répétitions. La presse massacre l’œuvre, qui d’ailleurs n’a jamais été reprise depuis, bien que les arguments soient du type : « c’est une femme, elle est handicapée », ou bien le goût pour la musique allemande plus qu’italienne. Hugo s’est plié, fait unique, au rôle de librettiste au service de la compositrice, qu’il allégorise de la sorte : « L’araignée femelle est forte, puissante, grande. L’araignée mâle est maigre, petite et faible. L’araignée femelle pourtant ne peut se passer de l’araignée mâle, elle la cherche, se fait féconder par elle, et la chose faite, l’œuvre assurée, elle la tue. Dans l’enfantement d’un opéra, le musicien c’est l’araignée femelle, le poète c’est l’araignée mâle » (cité p. 679). Depuis la parution de cette biographie, l’opéra a été repris en 2002 dans sa réduction pour piano par Franz Liszt, à l’opéra de Besançon, puis en version de concert à l’Opéra national de Montpellier Languedoc-Roussillon, que l’on peut écouter intégralement sur YouTube. Vous trouverez quantité de documents passionnants sur Internet, en espérant que cette œuvre soit reprise en version opéra. Écoutez l’émission Musicopolis du 16 avril 2019 consacrée à cette œuvre (durée 27’). Je l’ai enfin vue en 2024, dans une mise en scène wokiste qui gâchait des interprètes magnifiques. C’est une œuvre magnifique, qui j’espère sera reprise souvent et sans être gâchée par des partis-pris.

Un jeune fan de 17 ans écrit à Victor Hugo, qui lui répond et le reçoit avec un de ses camarades. C’est Auguste Vacquerie et son ami Paul Meurice, indéfectibles amis qui seront ses exécuteurs testamentaires ! (p. 694). Et le frère d’Auguste sera le malheureux époux de Léopoldine. Cela relativise la mésaventure de Louise Michel racontée par Michel de Decker : non, Victor Hugo ne répondait pas qu’aux jeunes poétesses pour les Weinstaniser ! Le don de dessinateur du poète s’affine lors des voyages des années 1835 et suivantes, au point qu’une première lithographie est publiée en 1838 avec présentation de Théophile Gautier, lequel se destinait d’ailleurs à la peinture. En août 1837, c’est la découverte du chemin de fer en Belgique et la fameuse lettre célébrant la vitesse que l’on trouvera intégralement dans cet article sur le train. Voir aussi cet article sur ce voyage en Belgique. En octobre 1837, la rédaction de « Tristesse d’Olympio » marque une inflexion dans la relation avec Juliette : « L’amour de Juliette, qui se fait conjugal, a manifestement changé de forme, sinon d’intensité. Chose étrange, l’amour de Sainte-Beuve pour Adèle n’avait pas survécu plus d’un an à la rupture définitive entre Sainte-Beuve et Victor Hugo ; la passion de Victor pour Juliette, même si ce poème sublime et conjure la désolation, ne semble pas survivre plus d’un an à la rupture entre Adèle et Sainte-Beuve » (p. 712). Un nouveau procès est cette fois-ci gagné par Hugo contre la Comédie-Française qui « préfère obstinément jouer des pièces qui ne rapportent rien, plutôt que de reprendre des drames qui lui feraient gagner de l’argent » (p. 716). Le discours de Victor Hugo au tribunal vaut son pesant de cacahuètes : « Messieurs, il n’y a pour les théâtres que deux espèces d’auteurs dramatiques, les auteurs qui les enrichissent et les auteurs qui les ruinent. Pour les théâtres, les pièces qui rapportent de l’argent sont les bonnes pièces ; les pièces qui ne rapportent pas d’argent sont les mauvaises. Sans doute, c’est là une grossière façon de juger, et la postérité classe les poètes d’après d’autres raisons. Mais nous n’avons pas à traiter ici la question littéraire ; nous ne sommes pas la postérité, nous sommes les contemporains. Et pour les contemporains, pour les tribunaux en particulier, entre les critiques qui affirment qu’une pièce est bonne et les critiques qui affirment qu’une pièce est mauvaise, il n’y a qu’une chose certaine, qu’une chose prouvée, qu’une chose irrécusable, c’est le fait matériel, c’est le chiffre, c’est la recette, c’est l’argent » (cité p. 717).

Ce procès n’est pas tout : Hugo et Dumas s’accordent pour « ouvrir un nouveau théâtre », c’est le Théâtre de la Renaissance. Le directeur recruté par Hugo décide d’inaugurer avec Ruy Blas, mais promet aux deux auteurs illustres qu’ils pourront faire « également embaucher leurs maîtresses comme jeunes premières » (p. 721). Cela tombe bien car Juliette commence à se lasser du régime de claustration & chasteté qu’elle subissait alors : « J’ai l’honneur de vous rappeler une loi du très grand Solon qui ordonne à tout mâle de coucher trois fois par mois avec sa femelle. Je trouve cette loi très sage et j’ai l’honneur de vous en faire part » (lettre du 7 juin 1838, citée p. 721). Procrastinateur de génie, Victor Hugo se met à Ruy Blas au dernier moment. La pièce fait écho à Hernani, bien sûr, déjà avec le blase du protagoniste, écho burlesque à Don Ruy Gomez, puisque « Blas » évoque le héros picaresque de l’Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage. La fameuse tirade de l’Acte III, scène 2 se termine par une prosopopée [1] à Charles Quint, écho au monologue de Don Carlos (IV, 2) :

« — Charles-Quint ! dans ces temps d’opprobre et de terreur,

Que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ?

Oh ! lève-toi ! viens voir ! — Les bons font place aux pires.

Ce royaume effrayant, fait d’un amas d’empires,

Penche… Il nous faut ton bras ! au secours, Charles-Quint !

Car l’Espagne se meurt ! car l’Espagne s’éteint !

[…] On vend ton sceptre au poids ! Un tas de nains difformes

Se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi ;

Et l’aigle impérial, qui, jadis, sous ta loi,

Couvrait le monde entier de tonnerre et de flamme,

Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme ! »

Le dernier vers rappelle d’ailleurs aussi la cuisse d’aigle dévorée par le petit Victor sur le chemin d’Italie en 1807. Malgré les demandes pressantes d’« Adèle abandonnée par Sainte-Beuve », Hugo abuse de son appartenance au « Comité historique des monuments » pour y trouver prétexte à voyager seul, c’est-à-dire avec Juliette. En août 1838, il repart avec Juliette après avoir installé sa petite famille à la campagne à… Boulogne. À peine son « grand homme » parti, Adèle écrit à Anténor Joly, le directeur du théâtre de la Renaissance : « Mais, monsieur, ce que vous ne pouvez empêcher, c’est l’opinion, opinion qui est défavorable à tort ou à raison au talent de Mademoiselle Juliette. Ce que vous ne pouvez empêcher c’est que cette dame passe pour avoir des relations avec mon mari. – Tout en étant personnellement convaincue que ce bruit est dénué entièrement de fondement, il n’en existe pas moins, vous le savez, comme moi, et le résultat est le même.

Je vous dis tout cela, monsieur, parce que j’ai quelque espoir que vous trouverez moyen de donner le rôle à une autre personne. Je ne vois ici, je n’ai pas besoin de vous le dire, que l’intérêt de l’ouvrage. C’est pourquoi j’insiste. […] tout cela restera entièrement entre nous deux » (lettre du 19 août 1838, citée p. 733, dont on peut apprécier ci-dessous une partie de l’original, vendu le 28 nov. 2017 pour la modique somme de 8125 € par Christie’s).

Le fait d’avoir son propre théâtre fait de Hugo un chef de troupe, et il organise sa pré-rentrée : « Victor Hugo lut sa pièce aux acteurs réunis chez lui le 30 août : il tenait absolument à ce qu’ils ne prissent pas connaissance du texte par un autre moyen. Il entendait de surcroît profiter de son nouveau théâtre pour surveiller les répétitions d’encore plus près que d’habitude. Il confia les costumes à son ami Boulanger, et s’occupa lui-même des décors » (p. 734). Grâce au succès public de cette pièce, Hugo signe un contrat pour dix ans qui lui rapporte 300 000 francs, qu’il place au bénéfice de sa famille, ce qui rassure son beau-père (p. 737). Pourtant les critiques avaient traité l’œuvre et son auteur de tous les noms, en privé : « infamie en vers » pour Balzac (lettre à Mme Hanska du 15 nov 1838) ; « certificat d’incurable » pour Sainte-Beuve, ou en public : « De cet orgueil démesuré à la folie, il n’y a qu’un pas, et ce pas, M. Hugo vient de le franchir en écrivant Ruy Blas. Désormais M. Hugo ne relève plus de la critique littéraire » (Gustave Planche, Revue des Deux Mondes, cité p. 736, à lire sur Wikisource). C’est dans ses lettres à Théophile Gautier en 1838-39, qu’Adèle désigne son époux par l’expression « Grand homme », et le biographe estime que ces lettres sont insuffisantes pour affirmer qu’elle cherchait à remplacer Sainte-Beuve par Gautier. En novembre 1839, Victor se lie à Juliette par une sorte de mariage moral (je dirais un contrat universel…) : « Victor s’engage solennellement à ne jamais abandonner Juliette, à prendre en charge et ses dettes, et sa fille, en échange de quoi Juliette renonce à jamais à rechercher un engagement d’actrice ». James Pradier, d’ailleurs laissait Hugo payer la pension de sa fille avec « bonne volonté » ! (p. 775). Fin 1839, deux ou trois immortels cassent leur pipe en série, libérant leurs fauteuils branlants. Malgré le désistement honorable de Balzac et de Béranger qui avaient l’humilité de ne pas se croire prioritaires, des manigances réussirent à faire élire en lieu et place de Hugo un certain Pierre Flourens qui était déjà membre de l’académie des sciences… Balzac a cependant un jugement mi-figue, mi-raisin en privé sur son ami :

« Victor Hugo est un homme excessivement spirituel ; il a autant d’esprit que de poésie. Il a la plus ravissante conversation, un peu à la Humboldt, mais supérieure et admettant un peu plus le dialogue. Il est plein d’idées bourgeoises. Il exècre Racine : il le traite d’homme secondaire. Il est fou à cet endroit. Il a quitté sa femme pour Juliette et il en donne des raisons d’une insigne fourberie (il faisait trop d’enfants à sa femme, remarquez qu’il n’en fait pas à Juliette.) En somme, il y a plus de bon que de mauvais chez lui. Quoique les bonnes choses soient une continuation de l’orgueil, quoique tout soit profondément calculé chez lui, c’est en somme un homme aimable, outre le grand poète qu’il est. Il a beaucoup perdu de ses qualités, de sa force, par la vie qu’il a menée, il a considérablement aimé » (p. 780). Juliette semble d’ailleurs confirmer que Victor réciproquait la louange : « Son pauvre esprit bouffi comme une outre pleine […], il se promène majestueusement à quatre pattes dans ton admirable poésie pour y chercher des fautes de français, le cuistre » (lettre du 18 août 1840 citée p. 781).

Le voyage de 1840 se fait sérieux : il s’agit de publier et de rentabiliser cette fois-ci, sur le Rhin, et Juliette est réquisitionnée plutôt comme secrétaire que pour ses reins ! À l’opposé des lettres admiratives sur le train, Hugo rousseauise sur la marche ; extrait utile pour les thèmes de BTS « Le Détour » et « À toute vitesse ». « Toutes les fois que je puis continuer un peu ma route à pied, c’est-à-dire convertir le voyage en promenade, je n’y manque pas. Rien n’est charmant, à mon sens, comme cette façon de voyager. – À pied ! – On s’appartient, on est libre, on est joyeux ; on est tout entier et sans partage aux incidents de la route, à la ferme où l’on déjeune, à l’arbre où l’on s’abrite, à l’église où l’on se recueille. On part, on s’arrête, on repart ; rien ne gêne, rien ne retient. On va et on rêve devant soi. La marche berce la rêverie ; la rêverie voile la fatigue. La beauté du paysage cache la longueur du chemin. On ne voyage pas, on erre. À chaque pas qu’on fait, il vous vient une idée. Il semble qu’on sente des essaims éclore et bourdonner dans son cerveau. Bien des fois, assis à l’ombre au bord d’une grande route, à côté d’une petite source vive d’où sortaient avec l’eau la joie, la vie et la fraîcheur, sous un orme plein d’oiseaux, près d’un champ plein de faneuses, reposé, serein, heureux, doucement occupé de mille songes, j’ai regardé avec compassion passer devant moi, comme un tourbillon où roule la foudre, la chaise de poste, cette chose étincelante et rapide qui contient je ne sais quels voyageurs lents, lourds, ennuyés et assoupis ; cet éclair qui emporte des tortues » (Le Rhin, lettre XX, cité p. 785). Ci-dessous voici une autre planche de la bande dessinée Victor Hugo en B. D. de Daniel & Hélène Martha (texte) et Pierre Frisano (dessin) parue chez Larousse en 1985. Cette planche (p. 30) représente les voyages de Hugo en France.

Hugo n’hésite pas à modifier les dates et les lieux pour construire un livre à partir d’un voyage. À la date (fictive) du 6 août, il « raconte son rendez-vous avec le tombeau de Charlemagne, décor de l’acte IV d’Hernani. […] La confrontation de la fiction à la réalité est douloureuse ; le dramaturge, qui s’insurge de voir la pierre tombale placée sous une rotonde baroque, préfère l’austère décor qu’il avait imaginé : « Rien de plus choquant et de plus effronté que cette chapelle rococo, étalant ses grâces de courtisane autour de ce grand nom carlovingien » (cité p. 786). Le chemin de fer n’est plus l’opposé mais le complément de la marche ; on s’y est habitué : « Chemin de fer charmant qui côtoie le Mein par instants […] ; chemin de fer que les pommiers ombragent paternellement ainsi qu’un sentier de village ; qui est livré, sans fossés ni grilles, de plain-pied, à la bonhomie saturnienne des gamins allemands, et tout le long duquel il semble qu’une main invisible vous présente l’un après l’autre les vergers, les jardins et les champs cultivés, les retirant ensuite en hâte et les enfonçant pêle-mêle au fond du paysage comme des étoffes dédaignées par l’acheteur » (chapitre XXIII, cité p. 792).

L’Académie, enfin !

Hugo est enfin élu à l’Académie française en janvier 1841 au 14e fauteuil. Il lui faudra plus de temps pour rédiger son discours de réception que pour écrire une pièce de théâtre : du 19 mars au 16 avril (avec une interruption). Il y fait l’éloge de Népomucène Lemercier, qui bien que peu favorable à Hugo, semble ne pas avoir été une personnalité si éloignée de lui, politiquement et littérairement. La foule se presse comme jamais lors de la réception de Hugo, très féminine, et Juliette est présente parmi la famille ! La réponse de Salvandy à Hugo est « insultante ». Il fait une allusion perfide « à la bigamie » de Hugo, et passe son œuvre à la moulinette. Hugo offrira l’édition officielle des deux discours à sa Juliette avec cette charmante dédicace : « Les trente premières pages à tes pieds, et les trente dernières où tu voudras » (cité p. 823). Victor Hugo est cependant assidu aux séances, passionné de lexicographie. Voici un plaisant punchline avec Victor Cousin : « M. COUSIN. – La décadence de la langue française a commencé en 1789. MOI ? – À quelle heure, s’il vous plaît ? » (p. 825). Parallèlement, sa correspondance révèle un intérêt pour les ouvriers, et les poètes-ouvriers qui s’adressent à lui, avec certaines limites : « Sobre et marcheur, il fréquente davantage les rues que les ateliers et les trottoirs que les comptoirs » (p. 826). Une anecdote du 9 janvier 1841, deux jours après son élection, fournira une scène clé des Misérables : il témoigne (au risque d’être brocardé par la presse) en faveur d’une fille maltraitée par un gandin qui lui met dans le dos « une grosse poignée de neige » (p. 827). Le biographe note en passant une indication rétrospective qu’il avait négligée : « voilà neuf ans qu’il avait quitté le quartier mal fréquenté du bas des Champs-Élysées, mais il avait noté sur le manuscrit des Jumeaux l’adresse de deux prostituées, l’une sur la rive gauche (Annie), l’autre sur la rive droite (Émilie), avec leurs heures de travail » (p. 828). Ah bon ! Cette phrase m’incite à penser que peut-être notre biographe, tout sérieux qu’il soit, aurait pu négliger des faits relevés par Michel de Decker. Il serait pourtant crucial de savoir à partir de quand il est passé de « bigame » à libertin. Deux lettres de Juliette citées p. 829 révèlent d’ailleurs une intimité plutôt salace et chez Juliette un masochisme fétichiste :

« Je ne connais pas de cochon plus cochon que vous. Vraiment vous finissez l’année comme vous la commencerez, par une cochonnerie qui n’a pas de nom. Sans parler du roupinage que vous avez le front de projeter sur votre affreux paletot qui a l’air d’un vieux chien crevé. […] Je commence à croire que vous serez nommé prochainement à la Cacadémie. Vous avez toutes les qualités requises pour ça : il est impossible d’avoir l’air plus sale, je veux dire plus cacadémicien, que vous dans ce moment-ci. Baise-moi, vieux cochon de salaud. Baise-moi, brigand et tâche de m’aimer un peu sous ta crasse » (lettre du 31 déc. 1840 citée p. 829).

« Je veux que tu taches et que tu déchires tous tes habits le plus possible et je veux que ce soit moi seule qui les raccommode et les nettoie sans partage.

Vous entendez, mon Toto ? À cette seule condition j’accepte mon esclavage et ma prison… » (1er sept. 1841).

Malheureusement pour cette Juliette chienne, Victor académichien se plaît aux mondanités et se pomponne trop, de sorte que leur intimité en est bouleversée :

« je prends dès ce soir l’engagement fort sérieux et fort triste de ne plus t’embrasser pour n’avoir pas à mêler le souci grotesque de ta frisure aux plus vifs et aux plus tendres épanchements de mon cœur. Je donnerais les deux tiers de ce qui me reste à vivre pour ravoir mon Toto d’autrefois. Tout ce que vous gagnez en coquetterie, je le perds en amour » (lettre du 26 déc. 1841, citée p. 830).

Hugo intente et gagne un procès pour interdire un opéra de Donizetti tiré de sa pièce Lucrèce Borgia en 1833 et représenté en France en 1840. L’opéra sera modifié et représenté sous le titre La Rinegata, avant de retrouver sa forme originale. Hugo s’était battu pour le principe, non pour l’argent. En 1841, pour la première fois, Hugo et forcément Juliette se privent de vacances. Il écrit son Rhin comme un forçat, à partir des notes des deux voyages précédents. C’est de la fiction mâtinée d’érudition et d’autobiographie détournée. Dans la lettre XXXVI, il s’installe dans une mauvaise auberge et tombe sur un livre poussiéreux intitulé « Amours secrètes et aventures honteuses de Napoléon Buonaparté, avec gravures. ― Je regarde les gravures : ― un homme à gros ventre et à profil de polichinelle, avec redingote et petit chapeau, mêlé à toutes sortes de femmes nues. » Il feuillette le livre, et tombe entre autres calomnies, sur ce paragraphe qui semble selon notre biographe, une préfiguration de certains futurs « biographes envahissants qui feront étalage de leur personnalité minuscule pour rabaisser, plus ou moins consciemment, celle de leur modèle » : « Il avait vices sur vices. ― Il mentait comme un laquais. ― Il était avare au point de ne donner que dix francs par jour à une femme qu’il entretenait dans une petite rue solitaire du faubourg Saint-Marceau (l’auteur dit : J’ai vu la rue, la maison et la femme). Il était jaloux au point d’enfermer cette femme, qui ne sortait presque jamais et vivait séparée du monde entier, sans une créature humaine pour la servir, en proie au désespoir et à la terreur. Voilà ce que c’était que l’amour de Napoléon Buonaparté ! » (p. 845). Nous voilà donc prévenus de ce dont nous commencions à nous douter : l’auteur de cette biographie exhaustive, considère comme indiscret de se pencher sur les frasques sexuelles du grand homme. Tel n’est pas notre avis en 2020, époque de néopuritanisme purulent. Il nous semble au contraire nécessaire de ne pas cacher ce revers des grands hommes, contre certaines hyènes de garde du féminisme qui ne rêvent que de châtrer tout homme hétérosexuel animé du moindre fantasme qui déroge à la position du missionnaire autorisée sur papier timbré… Donc alors que nous croyions au début que Michel de Decker extrapolait, il nous semble maintenant possible que ce soit plutôt Jean-Marc Hovasse qui intrapole !

Pendant cette période de sa vie, Hugo rédige des fragments plaisants, plus ou moins autobiographiques, dont l’analyse révèle souvent quelques infidélités à Juliette, confirmées par Michel de Decker, juste indiquées ici : Cornélie, l’épouse du « notaire de la famille » maître Bouclier, ou la femme de l’écrivain Ourliac (p. 852). La grande affaire, c’est l’arrivée de Léopoldine sur le marché conjugal, qui renvoie le père aimant aux affres avunculaires de Don Ruy Gomez. Sainte-Beuve, pas gêné, avoue dans une lettre : « j’ai fait pendant une heure ma cour respectueuse à Mlle Léopoldine Hugo, l’aînée des enfants, la plus charmante et la plus perlée des ballades de son père » (p. 853). Pour étouffer les réticences de Hugo, Hovasse imagine qu’Adèle dut lui mettre sous les yeux une lettre qu’il lui écrivit jeune homme quand il la courtisait : « si jamais (ce qui est impossible) j’oubliais ce que je dis ici et que je voulusse sévir contre une passion innocente, tu me rappellerais, toi, ma douce Adèle, ce que le mari de vingt ans promettait pour le père de quarante » (lettre du 6 avril 1852, citée p. 856). Les Burgraves est écrite pour le théâtre français dont François Buloz était le nouveau directeur après avoir dirigé la Revue des deux Mondes, hostile à Hugo. Pas gêné, il renoue avec Hugo parce que ses pièces rapportent ! Hugo procrastine un max, et met un temps fou à écrire cette pièce par rapport à ses sprints habituels : « du 10 septembre au 19 octobre », après un faux départ et à raison d’une cinquantaine de vers par jour » (p. 865). La pièce contient des échos thématiques à Hernani, que ce soit sur le plan politique, le thème de la décadence, ou sur le plan de l’amour. La galerie de portraits d’ancêtres de l’acte III d’Hernani est reprise en I, 6, mais le vieux Magnus les a retournés :

« Je les ai retournés tous contre la muraille,

Pour qu’ils ne puissent voir la honte de leurs fils. »

Le vieux Job se comporte comme Don Ruy Gomez, imposant le silence à ses cadets. Il se résout difficilement à donner Régina, sa presque nièce, à Otbert, qu’il considère comme son fils :

« Quand on s’aime à votre âge,

Qu’importe un vieux qui pleure ! – Ah ! vous avez vingt ans ! » (II, 4).