Accueil > Cinéma > The Big red one (Au-delà de la gloire), roman et film de Samuel (...)

La Seconde Guerre mondiale à hauteur d’hommes

The Big red one (Au-delà de la gloire), roman et film de Samuel Fuller

The Big red one (Au-delà de la gloire), roman et film de Samuel Fuller

Christian Bourgois éditeur, 1980 (1991 en français), 540 p., épuisé

mercredi 28 mars 2018

The Big red one est le titre choisi par l’éditeur Christian Bourgois en 1991 pour la traduction en français (par Géraldine Koff d’Amico), du roman que Samuel Fuller – ce sacré fils de pute devant l’Éternel ! – publia en 1980, avant de réaliser son film éponyme. Le succès du film a paradoxalement fait de l’ombre au roman, puisqu’il fallut attendre plus de dix ans pour qu’il fût traduit en français, et qu’il n’a jamais été publié en édition de poche, édition brochée épuisée. Vous le trouverez donc d’occasion ou en bibliothèque, et le présent article semble être le seul (en français) sur la Toile consacré au roman et au film, et non au seul film. Je vous le recommande comme un chef-d’œuvre, un des meilleurs romans de guerre, de même que le film est un des meilleurs du genre. Cet article est complété par un article sur Un Troisième visage, l’autobiographie posthume du réalisateur, et les deux articles seront aussi l’occasion d’évoquer la filmographie de Fuller, dont ce film est le point d’orgue.

Un film longuement mûri

Si Samuel Fuller s’est basé sur sa propre expérience de fantassin lancé sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale, de l’Afrique du Nord à la Tchécoslovaquie, en passant par la Sicile, le débarquement de Normandie, la Belgique et l’Allemagne, sa frustration, pendant 35 ans, de ne pas pouvoir faire ce film qu’il portait dans ses tripes, l’a fait accoucher d’un chef-d’œuvre sur papier et sur pellicule. Entretemps, il avait réalisé de 1951 à 1962, six films de guerre, J’ai vécu l’enfer de Corée, Baïonnette au canon, Le Démon des eaux troubles, Porte de Chine, Le Jugement des flèches, Ordres secrets aux espions nazis et Les Maraudeurs attaquent, dans le scénario desquels il avait saupoudré quelques souvenirs marquants de sa guerre, que l’on retrouve dans ce livre et le film, dont le scénario était déjà complètement écrit en 1959 selon l’autobiographie. Pendant ces presque vingt années supplémentaires entre son dernier film de guerre et Au-delà de la gloire, son grand œuvre mûrit, et Fuller transcende son expérience personnelle pour en faire une épopée mythique de « Quatre Cavaliers » sous les ordres d’un Sergent immortel, face à un Sergent allemand aussi immortel, qu’il poursuit sans le savoir sur tous ces fronts. Fuller superpose sans doute à ses souvenirs plusieurs réminiscences, dont Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (1962) de Vincente Minnelli avec son inspiration biblique.

Voici comment Fuller présente le livre et le film dans Un Troisième visage (p. 155) : « Près de quarante ans allaient s’écouler avant que j’écrive un roman intitulé Au-delà de la gloire et que j’en tire un film de quatre heures et vingt minutes [1]. Écrire le livre était comme prendre une colline. Une fois cette bataille terminée, il fallait que j’entreprenne une mission plus importante : réaliser un film. Je voulais retranscrire mon expérience de la guerre en film, afin de rendre compte des bouleversements physiques et mentaux qui affectent les hommes qui font la guerre. C’est ainsi que j’en suis finalement venu à me confronter à mes propres expériences. Les tactiques, la stratégie et les mouvements de troupes sur les cartes étaient pour les historiens. Mon scénario réduisait la guerre à une petite escouade de la 1re division – un sergent très expérimenté et quatre jeunes troufions – et à leurs émotions pendant la guerre. Chaque personnage de fiction était un mélange de soldats que j’ai connus.

Il est impossible de rendre compte de la guerre avec réalisme, ni dans un film, ni dans un livre. On ne peut en capturer qu’un très très petit aspect. Si l’on veut vraiment faire comprendre une bataille à des lecteurs, certaines pages du livre devraient être piégées. Pour que les spectateurs aient une petite idée de ce qu’est vraiment le combat, il faudrait leur tirer dessus de temps en temps depuis un côté de l’écran. […] Ce que j’essaie de faire, c’est faire ressentir au public les conflits émotionnels que l’on éprouve en temps de guerre ».

Le livre présente de nombreuses scènes soit absentes du film, soit coupées au montage, car malheureusement Fuller n’a jamais pu présenter le film dont il rêvait, et même la version actuellement visible n’a été reconstituée qu’après sa mort par sa veuve, Christa Lang, et par Richard Schickel, incluant plusieurs scènes que la production avait écartées de la version de 1980. On rêve évidemment que soit un jour rendu visible le montage originel de 4 h30… En revanche, toutes les scènes présentes dans le film le sont aussi dans le livre à une exception près, le caméo (cf. infra). En revisionnant le film en vidéo pour cet article, donc après avoir lu le livre et vu les documentaires consacrés à Fuller et à sa guerre, j’étais étonné des longues ellipses de chapitres du roman que j’avais tellement bien en tête que j’étais persuadé de les avoir vus dans le film. Par exemple entre la Sicile et le D-Day, ou bien entre le D-Day et l’embuscade de la croix, etc.

Un troufion pas comme les autres

En 1942, lorsqu’il débarque en Algérie avec l’armée américaine, Samuel Fuller a 30 ans et déjà une carrière de journaliste car dès 14 ans, il fut garçon à tout faire (copy boy) au New York Journal, expérience qui lui inspira Violence à Park Row (1952), film dans lequel il introduit l’histoire de l’invention explosive de la linotype par Ottmar Mergenthaler, un procédé qui révolutionne la presse écrite en décuplant sa puissance de frappe, ce qui correspond à la conviction de Fuller qu’il faut d’entrée assommer le spectateur. Puis Fuller fut reporter et parcourut les États-Unis. Il écrivit des scénarios, nouvelles et romans populaires comme nègre ou sous divers pseudonymes, notamment à partir de faits divers ; c’est là sans doute qu’il prit goût à une Histoire basée sur la vie des humbles et non vue d’en haut, ce qui lui inspire autant Le Port de la drogue (1953) que The Big red one. Son premier « vrai » roman, The Dark Page, est vendu par sa mère alors qu’il est au front, en 1944, et deviendra l’excellent film de Phil Karlson L’Inexorable enquête (Scandal Sheet) (1952). Il s’agit d’un reporter aux méthodes novatrices et à la limite de la déontologie, qui découvre que son rédacteur en chef et gourou est le meurtrier que la police et lui-même recherchent. Bref, quand il sert dans la 1re division d’infanterie américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, la célèbre « Big Red One » dont il fera le titre de son chef-d’œuvre, Fuller n’est plus un gamin. Il y est à la fois soldat et mémorialiste (mais refuse tout poste de correspondant de presse) et participe aux débarquements d’Afrique du Nord, de Sicile et de Normandie. Il tourne à 33 ans un film documentaire amateur sur un épisode de la libération du camp de Falkenau (Tchécoslovaquie), dépendant du camp de concentration de Flossenbürg, big bang de son œuvre cinématographique. Blessé deux fois au combat, il reçoit la Bronze Star, la Silver Star et la Purple Heart « pour conduite héroïque ».

The Big red one, le roman et le film

Le « prélude », le jour de l’armistice du 11 novembre 1918, est identique dans le film & le roman. Autour d’une croix qui date de « Jeanne d’Arc », un soldat américain de vingt ans (joué par Lee Marvin, 55 ans !) tue un soldat allemand qui prétend que la guerre est finie, ce qu’il a pris pour « les mêmes conneries habituelles ». La culpabilité de l’avoir « assassiné » le poursuivra. Cette entrée en matière choc typique de Fuller me fait penser à une scène clé d’Underground, d’Emir Kusturica (1995), autour d’un Christ tête-bêche. On se retrouve sans transition 24 ans plus tard en Afrique du Nord, avec le même soldat devenu sergent (il refuse promotions et médailles) et son escouade, au sein de laquelle se détachent déjà le dessinateur Griff (nom de personnage que l’on retrouve dans plusieurs films de Fuller, interprété par Mark Hamill, 29 ans, cf. photo ci-dessous), l’écrivain fumeur de cigares Zab (interprété par Robert Carradine, 26 ans), personnage le plus proche du jeune Fuller, l’Italien Vinci (interprété par Bobby Di Cicco, 26 ans) et l’étudiant en médecine Johnson (interprété par Kelly Ward, 24 ans).

Le sergent est nommé « sergent Possum » dans le film, mais sauf erreur, il n’a aucun patronyme dans le roman, ni dans l’autobiographie. Ce nom renvoie peut-être à l’expression américaine « to play possum », « faire le mort », allusion à cette ruse typique de l’opossum. Zab a laissé à sa mère le manuscrit de La Sombre échéance (The Dark Deadline), qu’il compte finir quand il rentrera au pays (p. 25). Ce titre ressemble à The Dark Page, le roman de Fuller publié en 1944 alors qu’il est au front. Zab prétend être venu dans l’infanterie « Chercher de la documentation pour écrire un roman de guerre ». Contrairement à Griff, incapable de tirer sur un homme dont il voit le visage, Zab n’a pas peur, ou plutôt : « Il n’avait qu’une peur : qu’une balle lui coupe la bite ». Ce motif semble hanter Fuller, car non seulement il constituera un leitmotiv du roman, mais son accomplissement sera l’une des dernières images du dernier film de cinéma de Fuller, Sans espoir de retour (1989) (suivi de films de télévision dont The Madonna and the Dragon, malheureusement non présenté dans la rétrospective de la Cinémathèque française en 2018). Dans ce film, Michael, le chanteur devenu clochard parce que le truand qui séquestre la jeune femme dont il est tombé amoureux lui a détruit les cordes vocales, finit par se venger, et tire une balle dans l’entrejambe du truand, en prononçant une belle métalepse du style : « Je vais te rendre la voix plus aiguë » ! Le thème de la peur de la bite perdue se retrouve de loin en loin : « Les hommes pissaient. Pas Johnson. Les doigts gourds de Zab finirent par ouvrir sa braguette. La panique le saisit. – Je trouve pas ma bite ! hurla Zab. – Je vais sûrement pas la sortir pour toi, grogna Johnson. – Elle a rétréci ! » (p. 79). Rassurez-vous, nos quatre éphèbes et leur sergent ramèneront tous leur bite indemne de cette guerre !

Lors d’un épisode du débarquement d’Alger, dans une prison vichyste, je relève un emploi rare du mot « sodomiste » (« La forteresse était alvéolée de cellules souterraines à barreaux où étaient gardés des soldats français anti-Vichy, des voleurs algériens, des déserteurs et des sodomistes. »), dont on se demande si c’est une volonté de Fuller (qui connaissait Verlaine & Rimbaud) ou une erreur du traducteur, mais qui rappelle le bon mot de Verlaine rapporté par André Gide : « On dit « sodomite ». À ce propos, lors d’un moment de répit, « un garçon d’environ huit ans » propose à Griff « Zigzig ma sœur ? Zigzig ma mère ? […] Zigzig moi ? ». Dans le film, la scène est atténuée par un âge plus élevé du garçon, et un « Zigzig » moins étendu… Le sergent leur explique que du bromure est présent dans leur nourriture, parce que l’un d’eux lui demandait comment lors de la guerre de 14, on faisait pour leur éviter de bander.

C’est ce jour-là que fait son entrée un autre leitmotiv du roman (et du film) : « Nous n’assassinons pas, nous tuons […] Nous n’assassinons pas les animaux. Nous les tuons » (p. 62). Cette réflexion se retrouve dans d’autres films de Fuller, par exemple dans J’ai vécu l’enfer de Corée : le sergent « assassine » le prisonnier nord-coréen qu’il est censé accompagner à la base, parce que celui-ci s’est réjoui de la mort de l’enfant sud-coréen qui l’a sauvé et l’accompagnait comme une mascotte ; scène qui entres autres provoqua l’ire de Hoover et du FBI. L’expression « Quatre Cavaliers » apparaît p. 63 : « Le capitaine les avait surnommés les Quatre Cavaliers parce que, après cinq semaines de combats, il n’y avait jamais eu de demande de remplacement pour eux dans le rapport du matin de la compagnie. Les quatre fusiliers avaient survécu à chaque combat. La rumeur disait que le sergent sacrifiait les bleus pour garder ses quatre amis en vie. » Un autre personnage sans doute proche de ce qu’était Fuller intervient de loin en loin : « le correspondant de guerre Brodie » : « il était malin ; il n’écrivait jamais rien sur la vision d’ensemble, seulement sur le gars moyen avec son fusil » (p. 76). Le sergent est impénétrable : « Brodie devait pénétrer le secret du sergent, apprendre pourquoi il ne s’était jamais marié. Si c’était vrai… Pourquoi il ne parlait jamais de son enfance, de ses parents, de ses années d’école ». La réponse est suggérée par une belle scène, lorsque le sergent est déclaré mort lors d’une avalanche : « — Son cœur s’est arrêté. Zab écouta de nouveau. Peut-être que le capitaine avait raison. Mais Zab n’en avait pas encore fini avec le sergent. Il fit du bouche-à-bouche au sergent. Quand Zab se fatigua, Griff le remplaça. Puis Vinci. Enfin Johnson. La réalité des Quatre Cavaliers revint à Zab » (p. 79). Malheureusement cette scène ne figure pas dans la version film. Figure-t-elle dans les chutes ? Lee Marvin se faisant rouler des pelles à bouche que veux-tu par quatre éphèbes, quelle scène d’anthologie si elle existe ! Toute ma fortune à qui la retrouve !

Mais vous ne perdez rien pour attendre ! Brodie admire le Sergent : « Il n’avait que quarante ans mais il avait l’impression d’en avoir quatre-vingts. Le sergent avait quarante-cinq ans, cinq ans de plus que lui ! Comment faisait-il pour suivre le rythme de son escouade de jeunes ? Que faisait-il pour rester jeune, pour renouveler sa force ? » […] « Forcé d’aller au même rythme que ces gamins imberbes » (p. 138). On se le demande bien ! Né en 1924, Lee Marvin avait 55 ans au moment du tournage, ce qui vieillit le personnage et le tire encore plus du côté mythique, d’autant qu’il devait aussi figurer dans le prélude, un soldat de 20 ans. On comprend le choix de Fuller quand on connaît la réputation d’as de la gâchette de Lee Marvin (voir cet article), qui servit dans l’armée américaine sur le front du Pacifique, fut multi-blessé et multi-décoré. Voyez Le Point de non-retour (1967) de John Boorman pour comprendre la légende incarnée par cet acteur.

Dans Les Douze Salopards (The Dirty Dozen) de Robert Aldrich, sorti la même année, Lee Marvin incarnait à 43 ans le rôle du major John Reisman, qui doit entraîner pour une opération commando quasiment impossible en Normandie juste avant le Débarquement, une douzaine de condamnés ; c’était presque le même rôle, et joué de la même façon, que ce que lui propose Fuller 13 ans plus tard. L’article de Wikipédia prétend que Fuller refusa John Wayne pour ce rôle, ce qui est pour le moins étonnant, car Wayne mourut l’année du tournage (1979), à l’âge vénérable de 72 ans, et puis Lee Marvin était le Sergent. Peut-être faut-il comprendre qu’il aurait songé à cet acteur quand il commença, vingt ans auparavant, à penser au grand film qu’il ferait… (ce que confirme son autobiographie). Fuller doit peut-être un autre motif au film de Robert Aldrich, c’est une référence biblique. La scène centrale du film, qui clôt la séquence de l’entraînement et enchaîne avec celle du parachutage final, est une Cène où le major est entouré façon Léonard de Vinci, de ses douze salopards. Ils sont donc 13 à table, même s’il est inutile de chercher un traître, et cette scène sera reprise au générique de fin. Comme les apôtres étaient déjà pris, Fuller s’est contenté des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse ! Le mot « dozen » est peut-être aussi une allusion aux « dozens » du rap américain. Pendant ce repas puis dans l’avion, l’équipe répète en boucle une sorte de conte de randonnée rappelant la tâche de chaque membre de l’équipe.

Le sergent est humain, et lorsqu’un bleu nommé Kollin massacre des civils arabes, femme & enfant inclus, il le questionne : « Tu appelles ça l’ennemi ? », et le liquide de sang froid (p. 82). Scène réelle de la vie de Fuller (Un Troisième visage, p. 152). De l’autre côté, on découvre Schröder, envers allemand démoniaque du sergent, qui lui non plus n’hésite pas à liquider ses compatriotes s’ils ne se font pas la même idée que lui du patriotisme. Il défendra son führer bec et ongles jusqu’à la fin, butant de sang froid tous ceux qu’il estime traîtres à Hitler. Ainsi accuse-t-il Röhm en discutant avec son compatriote Armin : « Röhm était un foutu pédé ! Il couchait avec un jeune soldat quand Hitler l’a descendu ! » (p. 98). Il tient le même discours que le sergent : « Quand on est en guerre et qu’on se bat pour une juste cause, on tue. On n’assassine pas l’ennemi. On le tue. On n’assassine pas des animaux. On les tue. » (p. 99). Brodie apprend du général que le sergent avait déjà été gravement blessé pendant la Première Guerre : « Le sergent et la guerre ne font qu’un. Tous deux sont éternels. Le sergent est « intuable » si ce mot existe. » (p. 100). Le général est très lié au sergent : « il était l’unique ami du sergent. Cela les liait, presque comme des frères, certainement comme des camarades. Le général savait qu’il aimait le sergent mais il ne pouvait pas, ne voulait pas l’exprimer en ces termes. » (p. 101). Le sergent est non seulement aimé de ses hommes, mais aussi de sa hiérarchie, et cela constitue une sorte de bataillon sacré comme on en avait déjà vu dans Les Maraudeurs attaquent (1962 ; cf. ci-dessous). Le sergent serait un éraste régnant sur quatre éromènes.

Les Goumiers marocains font l’objet de pages étonnantes, que l’on retrouve dans le film. Ils ont la mauvaise habitude de couper les oreilles de leurs victimes et de les échanger contre des cigarettes. Il vaut mieux ne pas les leur refuser… (p. 104). Cela provoque la panique : « Ce genre de terreur ôtait à ses hommes le désir de combattre parce que l’horreur « psychologique » de perdre leurs oreilles était plus horrible que de perdre la vie » (p. 118) [2]. Bientôt le colonel donne l’ordre de cesser les échanges oreilles-cigarettes parce qu’« on ne peut pas reconnaître une oreille allemande d’une oreille américaine » (p. 137). Dans le film, c’est le sergent qui donne cet ordre. Zab rêve à son roman sur la guerre, mise en abyme de celui de Fuller : « Il rêvait de succès, le succès de son roman de guerre qui serait un best-seller, « The Big Red One », salué comme le livre qui ferait autorité sur la guerre. » (p. 106). Les rêves de ces garçons ne sont pas innocents : « – Zab… – Hein ? – Arrête de me chatouiller avec ton fusil. – C’est pas mon fusil. Johnson rit et s’éloigna. Zab s’endormit en souriant, la main entre les jambes. » (p. 110 ; scène identique au film).

Un bleu raconte à Zab l’histoire de son frère, surtout pour se faire écouter par un des anciens de l’escouade : « Mon frère appartient au FBI. […] C’est une tante, annonça Swain […] – Je ne savais pas que J. Edgar Hoover aimait se faire enculer. – Pas Hoover. Mon frère. – Oh, ton frère aime se faire enculer. – C’est pour ça qu’il a le plus foutu boulot du FBI. Il fait la pute dans un bordel pour hommes. Les yeux de Zab s’ouvrirent lentement. Il aimait toutes les histoires scatologiques ou sexuelles qui concernaient le FBI, l’OSS, les services secrets ou toute agence gouvernementale. L’humour d’un agent du FBI qui ferait le pédé dans un bordel pour hommes séduisait son imagination. » (p. 124).

Un Allemand accrédite cette réputation, aggravée de pédophilie : « Horst fournissait aussi des petits garçons dodus aux chemises brunes de Hitler qui avaient de petits trous du cul étroits comme les vôtres » (p. 143). La thématique sexuelle va jusqu’à un détail étonnant : « Quand le docteur Condom, un Anglais, inventa la fine gaine de caoutchouc à placer sur le pénis pour empêcher la conception ou les maladies vénériennes, il garantit que son invention résisterait à toutes les pressions et punitions pendant les rapports sexuels. Du point de vue du XVIIIe siècle, il ne s’imaginait pas que deux cents ans plus tard, ses condoms seraient enfilés sur les gueules des fusils de l’escouade pour les protéger des particules de sable sauvages qui les cinglaient au passage du col de Kasserine. » (p. 145). Précisons que le « Dr Condom » semble n’être qu’une légende. C’est dans cette bataille que le sergent rencontre Schröder, son double allemand : « En regardant Schröder, le sergent se sentit soudain glacé comme s’il se regardait lui-même. Chaque mouvement était le sien ; seul l’uniforme était différent. C’était irréel. » (p. 160). C’est là aussi que Zab songe à la peur : « Zab attendait et pensait au chapitre le plus important de son livre : la peur. Il s’était hypnotisé pour se distancer de la peur, pour pouvoir la soupeser, l’observer, l’attaquer objectivement. » (p. 161).

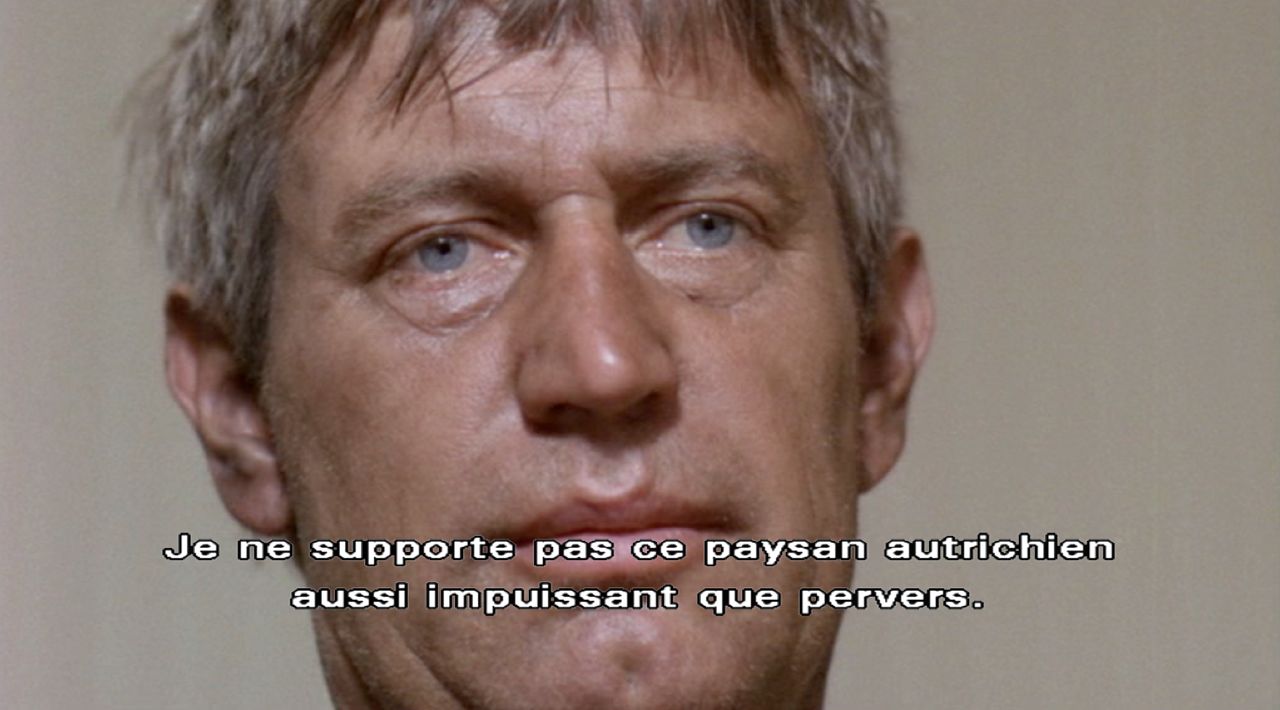

Le sergent est laissé pour mort, mais miraculeusement sauvé, il se réveille dans une étrange situation, face à un infirmier homo : « Tout l’hôpital parle de votre indestructibilité, sergent. On vous a déclaré mort deux fois. Nos chirurgiens n’arrivent pas à comprendre ce qui vous maintient en vie. (L’infirmier effleura la joue du sergent du bout de ses doigts moites.) J’adore les surhommes. (Ses doigts passaient et repassaient sur les lèvres sèches craquelées et gonflées du sergent.) Comment un pays à moitié judaïsé et à moitié négrifié peut-il produire un soldat aussi magnifique que vous ? (Il embrassa le sergent sur la joue.) L’Amérique est en tel déclin ! (Il embrassa le sergent sur la bouche.) Mais vous êtes un homme superbe. » Le sergent reprend conscience et étrangle l’infirmier : « – J’admets que tu sois en chaleur, Fritz, dit le sergent, mais tu as mauvaise haleine. » (p. 172). Cette scène figure dans le film, et en voici un photogramme exclusif, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la Toile : Lee Marvin se faisant rouler une pelle par un mec ! En fait le sergent Possum « play possum » avant d’étrangler l’admiratif teuton (il ne le tue pas).

Le sergent s’en sort, et déguisé en Arabe, parcourt des centaines de kilomètres pour rejoindre sa compagnie. En chemin, il tombe sur des Français, passe une nuit avec une prostituée arabe qui lui fait fumer du haschisch dans une houka (p. 185). Quand il retrouve enfin sa troupe, c’est une scène qu’on aurait aimé mater telle quelle dans le film. Hélas ! Fuller cinéaste n’a pas l’audace – ou ses producteurs plutôt – de Fuller romancier : « Griff arrêta de se savonner en apercevant un homme qui s’approchait au loin. […] Il sentait son corps trembler et une émotion qu’il ne pouvait pas vraiment identifier. L’homme qui marchait vers plus de cent GIs nus avait un curieux effet sur Griff bien que Griff ne pût voir son visage. […] Griff quitta le rang de soldats sous les douches et s’avança vers l’homme, son savon à la main. Zab, Vinci et Johnson étaient encore sous la douche quand ils virent l’homme. Comme Griff, ils le regardèrent sans expression et comme Griff ils sortirent du rang, leur savon à la main. Il n’y avait pas d’erreur. Conduits par Griff, les quatre fusiliers nus et mouillés passèrent à côté des femmes indifférentes et des gamins arabes […]. Alors les quatre fusiliers rejoignirent le sergent et leurs corps nus l’entourèrent. […] Ils savaient tous qu’ils vivraient pour se battre encore, ils vivraient parce qu’ils se battaient avec lui, pour lui. » (p. 193). Vous faut-il, cher lecteur, un commentaire ? Qui est volontaire pour ramasser les savonnettes ? Dans le film, le passage chez les Français et la prostituée sont supprimés, et le sergent arrive sur la plage où les soldats bronzent et nagent, en culotte malheureusement. Voici le beau Zab au moment où il aperçoit de loin ce mort vivant.

On passe au débarquement en Sicile, chaotique, mais dont le sergent tire encore ses favoris par miracle. On retrouve le motif de la bite perdue avec la blessure d’un remplaçant qui pense « qu’il avait perdu sa bite ». Le sergent fait mine de retrouver une de ses couilles par terre, et rassure le troufion : « Smitty fouilla son entrecuisse en hésitant. Son regard se raviva. Le soulagement éclaira son visage, puis l’extase. Il rit d’un rire étrange, hystérique, mais sensé. – Je l’ai encore ! hurla Smitty. J’ai encore ma bite ! J’ai encore ma bite ! » (p. 242). Scène choc dans le film, avec une composition de l’acteur qui joue ce rôle éphémère, visage très expressif :

Un spectacle avec Al Jolson est prodigué aux soldats. Deux manchots s’associent : « Le soldat au bras gauche applaudissait avec celui qui n’avait qu’un bras droit » (p. 298). Scène absente du film, hélas. À Salerne, Schröder est laissé pour mort, mais miraculeusement sauvé : « le chirurgien-chef se battit pour garder Schröder en vie. Il ne se souvenait que d’un seul autre cas similaire à la blessure au cœur de Schröder : un sergent américain qu’il avait opéré à Tunis ». (p. 300). Un paragraphe à propos de Vinci nous éclaire peut-être sur la position de l’auteur en tant que juif américain, d’autant que Vinci évoque souvent le fait que ses parents vont ouvrir un restaurant de « bagels » (il n’est pourtant pas censé être juif) : « Vinci avait tué des fascistes pour prouver la différence entre eux et les Italiens. […] Maintenant il était fier d’être d’origine italienne. Les Italiens qui composaient de la grande musique, peignaient de grands tableaux et écrivaient de grands livres. Il leur appartenait autant qu’il appartenait au peuple américain » (p. 304). Inversement, lors d’une scène en Allemagne, avant la fin de la guerre, les troufions prennent du bon temps avec des civils d’une ville « libérée ». Le sergent dit à un soldat (celui qui se fera tuer par le garçon embusqué) de faire attention à une « fraulein » qui s’intéresse de près à son fusil. Le soldat répond que c’est une Allemande, pas une nazie.

Une belle scène du roman et du film est celle de la fillette offrant un casque couronné de fleurs au sergent, qui le porte et devient une cible que Schröder manque d’atteindre. Une autre scène du roman que j’étais persuadé d’avoir vue dans le film et que j’ai été surpris de ne pas retrouver en le revisionnant, est celle d’un Italo-américain mafieux fasciste caché dans un couvent, qui trompe l’escouade en se faisant passer pour pro-américain alors qu’il les mène à une embuscade.

La compagnie est transférée en secret en Angleterre pour préparer minutieusement le Débarquement, ce qui distend les rapports entre nos héros : « La camaraderie avec les Quatre Cavaliers lui manquait ; leur confiance lui manquait ainsi que l’amour qu’ils lui portaient. Il avait détruit leurs liens au moment où ils s’étaient rendu compte qu’il était un soldat professionnel et qu’il n’avait pas de place pour d’autres émotions que celles que son travail exigeait. » (p. 315). Ces sentiments sont absents du film. Le récit du Débarquement est un des grands moments du roman, très écourté dans le film, malheureusement (dix minutes, de 1h09 à 1h19). Les renseignements se sont plantés, et au lieu de planqués gras du bide, les Américains tombent sur des combattants d’élite, et donnent toutes leurs tripes au sens propre du terme : « Zab […] se demanda comment cette invasion serait décrite. Les manuels insisteraient sur les mêmes conneries héroïques et oublieraient le pont rendu glissant par le vomi. » Le sergent sauve successivement la vie à ses Quatre Cavaliers, ce qui renoue leurs liens : « Il avait fini par aimer Griff comme un fils. Mais il n’avait pas le temps d’éprouver la moindre émotion. Et pourtant le sergent était perplexe : s’il ne ressentait aucune émotion, pourquoi ces pensées encombraient-elles son esprit à cet instant ? » (p. 349).

La scène de l’ouverture de la brèche dans les barbelés avec une torpille Bangalore, qui nécessite le sacrifice successif de plusieurs soldats qui avaient tiré un plus petit numéro d’ordre, avant que Griff parvienne aux barbelés, est une des plus fortes scènes de tous les films de guerre. Zab est chargé d’aller prévenir le colonel. Le film place à ce moment-là une des rares scènes où l’on prend le temps de filmer un cadavre dont les viscères sont visibles. Zab ne s’apitoie pas. Son mégot fullérien tombe sur le soldat, et il pique un cigare neuf dans sa veste ! Puis c’est la scène et le mot mémorables : « Puis le colonel se leva. Son action sidéra tous les hommes qui le virent debout. Le colonel était devenu fou. Il était debout sur cette plage. Il pouvait se faire tuer !

— Il y a deux sortes d’hommes sur cette plage ! dit le colonel. Ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Donc quittons cette foutue plage et allons mourir dans les terres !

Il alla d’homme en homme et les fit brutalement se lever, à force d’ordres et de jurons jusqu’à ce que ses actions obligent les soldats à se transformer en cibles verticales pour les balles qui volaient partout » (p. 355).

Il s’agit d’un mot historique du colonel George A. Taylor, que Fuller affectionne et qu’il a déjà placé dans plusieurs de ses films de guerre (ou évoquant un souvenir de guerre ; je ne me souviens plus précisément des films en question, mais il y a notamment Les Maraudeurs attaquent, 1961) avant de pouvoir le citer dans son jus. Un remplaçant du nom de Lilienthal fait une brève apparition. Son père était juif et allemand, et combattit aux côtés d’Hitler pendant la Première Guerre : « Le père de Lilienthal regrettait souvent de ne pas avoir enfoncé un couteau dans le cœur du type qui haïssait les Juifs » (p. 366). Idée que je me félicite de trouver imprimer, l’ayant maintes fois exprimée, par exemple ici. Prise dans les haies des bocages normands, l’escouade est sauvée par la littérature. En effet, Zab se souvient des Chouans de Balzac, ce qui fournit sans doute une explication à son surnom : « Balzac ! Lança Zab. […] Le chef des Chouans s’est fait prendre au piège dans ces haies comme nous, et il s’est fait descendre parce qu’il portait ses vêtements de rebelle. Si ce pauvre type avait changé de vêtements et mis ceux du Républicain qu’il avait tué, il aurait réussi à traverser ces haies » (p. 365). Moyennant quoi le sergent a l’idée de revêtir des uniformes de soldats allemands morts, ce qui entraînera la mort de Lilienthal, mais la sauvegarde de l’escouade. Lors d’une rare scène de repos, Zab voir une jeune recrue (Kaiser dans le film) en train de lire son propre livre, intitulé The Dark Deadline dans le film. Belle image !

Une scène d’anthologie a lieu bien plus tard, à l’endroit même où commençait le roman, sous la croix. Schröder, encore lui, a préparé un guet-apens en faisant passer des soldats pour morts sur le tertre et dans un tank. Heureusement le sergent s’en rend compte et tue les morts. Une parturiente arrive sur ces entrefaites, et Johnson, ex-étudiant en médecine, pratique à l’intérieur d’un tank, un accouchement de fortune. Le sergent lui apprend comment dire « poussez » à la femme, mais Johnson ne parvient à dire que « pussy » (p. 391) ! (argot pour le sexe féminin). « Mais non, idiot, pas « pussy ». Poussez. »

Plus tard, en Belgique, l’escouade doit attaquer un asile d’aliénés dans lequel se cachent des Allemands. Wallonne, une résistante belge (Stéphane Audran, décédée pendant la rédaction de cet article) qui se fait passer pour folle, les aide. C’est une héroïne à la Fuller, qui présente dans maints films des femmes de pouvoir et d’action (Jessica, la cheffe des Quarante tueurs (1957) ; Lucky Legs, la métisse de Porte de Chine (1957) ; Denise Montel, la scientifique dans Le Démon des eaux troubles (1954) ; Kelly, la prostituée de Police spéciale (1964), etc. Ou alors ce sont des femmes qui envers et contre tout maintiennent leur attachement à un homme et montrent le plus grand courage, comme Sofia, amoureuse malgré ses escroqueries du Baron de l’Arizona (1949)). « Malgré sa beauté, aucun homme n’aurait enfoncé de portes pour coucher avec elle. Ils la respectaient mais n’avaient pas le courage de faire l’amour avec elle. Ils avaient peur d’elle. La froideur avec laquelle elle tuait leur ôtait toute virilité quand il s’agissait de sexe. » (p. 402). La scène dans laquelle Griff couche avec Wallonne (que l’on retrouve en abrégé dans le film) est remarquable, et la voici intégralement, comme une pièce à conviction politiquement incorrecte des non-dits des relations hommes-femmes :

« – Alors qu’est-ce que tu attends, espèce d’enfoiré ?

– Elle est trop vieille pour moi.

– Heureusement que Benjamin Franklin n’est pas là.

– Qu’est-ce que vient faire Benjamin Franklin dans cette histoire ?

– Tu n’as jamais lu sa lettre célèbre ?

– Quelle lettre ?

– Il a écrit une lettre à un jeune enfoiré qui avait le même problème que toi.

– Tu te fous de moi ?

– Tu veux que je te la raconte ou tu veux te masturber ?

– Je t’écoute, dit Griff avec un discours forcé.

– Bien. Ben s’est assis et a écrit à ce jeune con les nombreuses raisons de baiser une femme plus vieille. La première, c’est qu’il ne risquait pas de lui faire un enfant. Elle ne lui passerait pas de maladies. Elle lui montrerait des trucs dont il n’avait jamais entendu parler et y mettrait tout ce qu’elle pourrait comme si c’était sa dernière occasion de baiser… […] Il concluait en conseillant au jeune Roméo, s’il ne pouvait vraiment pas encaisser la figure ou la moustache de sa vieille Juliette, de la couvrir du drapeau américain et de tirer un coup pour lui.

– Mais son visage me plaît, sourit Griff. Tout me plaît en elle !

– Alors, arrête de déconner ! […]

Griff […] arriva au lit du bout et s’y assit. Wallonne lui prit la main et la plaça sur son sein nu. Elle parla d’une voix douce.

– Salut Benjamin Franklin.

Griff ne pensait pas à son âge ni à Benjamin Franklin en caressant ses seins, en embrassant ses lèvres et en la serrant contre lui. En elle, il était un homme, pas un soldat. Il était heureux. C’était comme si la guerre s’était arrêtée.

– Benjamin Franklin, murmura Griff, n’a jamais été dans une escouade de fusiliers.

Il ne connaissait pas vraiment la musique. Sa main, habituée à tenir un fusil, saisit la nuque de la femme comme pour l’écraser. Elle réagit à la force de ses doigts d’acier et sentit la menace qu’ils contenaient. Ils envoyèrent des décharges électriques dans tout son corps. Il enfonça sa bouche dans la sienne et repoussa gentiment la promesse impulsive. « Je te montrerai des trucs dont tu n’as jamais entendu parler. » Il devint l’agresseur, ce qui surprit et ravit Wallonne. Ce qui avait commencé en un doux accouplement conduit par la femme explosa en une passion incontrôlable dominée par un homme qui savait qu’il pouvait arrêter une balle le lendemain. Il lui mordit l’oreille. « Et j’y mettrai tout ce que j’ai parce que c’est peut-être ma dernière occasion de faire l’amour » » (p. 408).

Toujours en Belgique, la compagnie se retrouve face à une manifestation de paysans pro-nazis brandissant des affiches d’Hitler. Ce qu’il y a d’émouvant dans la scène du film, c’est que les figurants sont des Israéliens… Si vous observez bien le paysage de cette scène, vous verrez un paysage de montagne typiquement israélien, avec de la caillasse et des conifères sans le moindre sous-bois ! On est bien loin de la Belgique !

Matthias, un remplaçant croyant imprégné de la Bible, marque les Quatre Cavaliers par sa détermination : « Catholique dévot […] il avait appris que la guerre était toujours mauvaise. Mais Hitler avait fait de cette guerre une guerre juste, qui devait être livrée » […] « Il ne croyait pas dans le Dieu de pitié du Nouveau Testament. Les apôtres utilisaient le mot « rabbi » quand ils s’adressaient au Christ. Il aimait le sens de ce mot. Quand il priait le Christ, il priait son rabbi » […] « Matthias s’endormit avec la même vision : Hitler crucifié à Berlin, cloué sur la croix, la tête en bas » (pp. 413 & 417). Comme dans plusieurs de ses films, de guerre ou autres, Fuller évoque la situation particulière des soldats noirs, discriminés, quand ils ne sont pas l’objet d’un racisme virulent de nostalgiques du Ku Klux Klan : « Vous pouvez vous en sortir dans un combat, mais quand vous avez fini de vous battre, si votre Noir est encore en vie, il doit retourner à l’intendance. – Même s’il se bat sacrément bien ? – Même. Il doit retourner au camion, au dock ou à l’entrepôt. C’est comme ça, sergent. – Et c’est de la merde, mon général. – Je suis bien d’accord. » (p. 446). L’un des derniers films de Fuller, Dressé pour tuer (1982), d’après un roman de Romain Gary, est consacré au racisme négrophobe.

Après les noirs, au tour des juifs. Lors de la prise d’Aix-la-Chapelle, le colonel fait célébrer dans la cathédrale un « service de Yom Kippour » : « Les Allemands attendaient, méprisants, de voir combien de Juifs se battaient vraiment. Conduits par le sergent, cinq cents hommes – tout ce qui composait le troisième bataillon – entrèrent dans la cathédrale » (p. 455). Belle leçon d’humanité ! Scène non reprise dans le film. C’est à ce moment que Zab reçoit une lettre où Fuller insère un élément autobiographique : sa mère a placé son roman à Hollywood, pour 15000 $. Il décide d’en dilapider 1000 dans une orgie mémorable, qui aura lieu à la frontière belge, offrant à tous les soldats de l’escouade la réalisation de leur fantasme sexuel avec une fille capable de l’assouvir. Comme la moitié de ceux à qui il le propose meurent entre-temps, il demande aux autres d’assumer leurs désirs posthumes. Le sergent confie son fantasme : « Je connaissais une fille […] une de ces intellectuelles. Nous étions au pieu et elle est devenue un iceberg : elle détestait mon uniforme, détestait tous les uniformes […] elle avait peur que je lui fourre le bout de mon fusil dans sa chatte. Elle prétendait que c’était tenir une grenade, pas son nichon, qui me ferait bander. Putain, elle avait une sacrée dent contre les militaires. […] Je vais te dire, Zab, je veux une fille en uniforme, avec le barda, un casque, une cartouchière, des ceinturons pleins de munitions et je l’assommerai de conneries intellectuelles comme elle n’en aura jamais entendu » (p. 457).

Ce qui donne, lors de ladite fête : « Il finit par tomber, à la lumière de sa torche, sur le sergent étendu sur un matelas par terre. Il baisait un soldat ! Le sergent de section resta sans voix. Le soldat avait encore son barda et son casque ! – Y a quelque chose qui ne va pas ? demanda le sergent en levant la tête. […] J’ai les idées larges, sergent. Je pense qu’un type peut fourrer sa bite où il veut, mais le lieutenant vous demande, vous et votre escouade… – Barre-toi ! » (p. 474). Faut-il préciser, chers lecteurs, ce que cette scène révèle de la sexualité de notre sergent ? Hélas, la version filmée n’a pas retenu cette scène non plus, et l’on regrettera éternellement de n’avoir pas vu Lee Marvin dans un tel quiproquo ! À la place, le pauvre Possum a droit à une sérénade au piano de l’aubergiste, Mme Marbaise (jouée par Marthe Villalonga ; même nom dans l’autobiographie !), interrompue par le caporal Kolowicz. Fuller ajoute une scène dans son film par rapport au roman (je crois que c’est la seule), une mise en abyme de lui-même en caméo, filmant avec sa fidèle « caméra portative 16 mm Bell & Howell » (Un Troisième visage, p. 266) des actualités de soldats et civils allemands libérés du nazisme. Il est étonnant qu’il ne se soit pas filmé filmant les camps, puisque d’après ce qu’il dit dans son autobiographie ce fut son premier film. Ou plutôt non, il ne dit pas cela, mais il n’évoque pas d’autre utilisation de sa caméra. Voici un photogramme de cette scène émouvante.

Lors de la prise-éclair de Bonn, Zab se trouve par hasard pénétrer à l’intérieur de la maison natale-musée de Beethoven, ce dont Fuller se souviendra pour le tournage de Un Pigeon est mort dans Beethoven Street (1972), téléfilm ayant la qualité d’un film de cinéma, dans lequel l’épouse de Fuller, Christa Lang (née en 1943), brille de tous ses feux dans le rôle féminin principal. Leur fille Samantha raconte comment Fuller persuada le directeur de le laisser tourner à l’intérieur du musée en lui racontant comment il avait participé à la libération de la ville en 1945… Au théâtre aux armées, Zab rencontre Marlène Dietrich, à qui il demande de transmettre à leur agent commun un message constitué d’un seul mot : « cigares » (p. 495). Plus tard, il évoque les objecteurs de conscience : « Il pensait à ces hommes qui refusaient le travail, qui refusaient d’être appelés, et qui, comme objecteurs de conscience, passaient six mois à la prison fédérale. Il les admirait pour leur prise de position. En fait, non seulement il les comprenait, mais encore il était d’accord avec eux. Quand il écrirait son grand roman de guerre, il parlerait des objecteurs de conscience avec respect parce qu’ils avaient raison. […] Personnellement, il n’était pas un soldat qui détestait la guerre, mais il devait admettre qu’il se prouvait quelque chose au combat, même si sa raison d’être soldat n’était que d’obtenir des informations pour son livre » (p. 498). Étonnant paragraphe, peut-être davantage inspiré par la guerre du Viêt Nam que par la Seconde Guerre !

Citons encore la scène du gamin des jeunesses hitlériennes qui tire depuis une meurtrière et tue un Américain. Quand ils le débusquent, faute d’un volontaire pour l’exécuter, le sergent le fesse jusqu’à ce qu’au lieu de crier « Heil Hitler ! », il crie « Papi ! Papi ! » (p. 511). Une scène du film assez longue (alors que la prise de Bonn est absente) est celle où Schröder prépare un piège dans un château qu’il truffe de dynamite pour le faire écrouler sur les Américains. La châtelaine provoque d’abord son admiration parce qu’elle est prête à sacrifier ses biens ; mais quand elle se met à lui proposer de le blesser d’une balle dans le pied pour le dénoncer aux Américains tout en le sauvant, il la questionne. Elle avoue qu’elle a fini par haïr cet Hitler qu’elle méprise. Le contre-champ est sur le visage abasourdi de Schröder tandis qu’on entend les paroles de cette femme. L’image passe aux Américains arrivant au château, et l’on entend une rafale depuis l’intérieur…

Lors de la libération du camp de concentration de Falkenau, après avoir découvert un four crématoire plein d’ossements et de crânes, Griff parvient à surmonter son incapacité, et lorsqu’il surprend un Allemand qui s’est caché dans le four suivant, « son corps enchevêtré avec les restes d’un corps incinéré », « il tira à bout portant dans les yeux de l’Allemand » (p. 519). Scène presque identique au film, sauf que dans celui-ci, l’Allemand tente de tirer sur Griff mais son fusil s’enraye. Il faut voir le film d’amateur tourné dans ce camp par Fuller, son tout premier film, pour comprendre qu’en cette fin de roman, il boucle la boucle de sa vocation de cinéaste. Cette scène permet de comprendre sa devise selon laquelle au début d’un film, le spectateur doit sentir qu’on lui tire dessus, ou qu’on le gifle (comme dans Police spéciale). Le soldat dans le four, c’est nous, et Griff, c’est Fuller. Cette première fois où « il tira à bout portant dans les yeux de l’Allemand », c’est la première fois où Fuller, filmant l’horreur, tire à bout portant dans les yeux des négationnistes (cf. Falkenau, vision de l’impossible). L’image filmée depuis l’intérieur du four est la focalisation sur l’Allemand qui voit comme un écran s’ouvrir, un soldat armé le mettre en joue depuis cette étrange lucarne, et lui vider deux chargeurs entre ses deux yeux… Dans La Maison de bambou ainsi que dans Le Démon des eaux troubles, cette gifle initiale prend la forme plastique d’une vision époustouflante en cinémascope du mont Fuji ou d’une explosion avec un interminable travelling vertical ascendant sur un champignon atomique.

Le volume se termine par quelques notes « À propos de l’auteur ». On y apprend la méthode d’écriture scénaristique de Fuller sur un tableau noir : « J’utilise de la craie blanche pour la continuité de l’histoire ; jaune pour la présentation d’un personnage ; bleue pour tout ce qui est romantique ; et rouge pour l’action et la violence. Si je n’ai pas une augmentation de rouge du début de l’acte un, en passant par la fin de l’acte deux, jusqu’à la fin de l’acte trois, je sais que j’ai des ennuis » (p. 533). Il justifie le choix du tournage en Israël : « je suis parti en repérage sur les vrais sites des batailles. Ils ne semblaient plus réels ; l’écriture dans le ciel des antennes de télé les rendait inutilisables pour la Deuxième Guerre mondiale.

Israël se prêtait bien au tournage de la séquence d’Afrique du Nord. Petit à petit, la Terre Sainte devint incroyablement analogue à la Sicile, la France, la Belgique, l’Allemagne et la Tchécoslovaquie. Des Juifs interprétaient le rôle des soldats nazis. Des soldats et des civils israéliens portaient des casques allemands sur leurs kippas, la calotte du juif orthodoxe. Même un garçon de dix ans qui jouait un Hitlerjugend fit le salut hitlérien, une kippa sous un casque d’acier allemand trop grand. Le camp de concentration de Falkenau, Tchécoslovaquie, a été filmé au cœur de Jérusalem. » Et sa devise conclut le livre : « Pour faire un vrai film de guerre, il faudrait de temps en temps tirer sur le public de derrière l’écran pendant une scène de combat. Mais le bouche-à-oreille des blessés ne contribuerait pas à la vente des billets. Et encore une fois, un tel effort de réalisme est contre la loi. Quiconque verra le film ou lira le livre, survivra ».

Documentaires et autres films

En 1994, Jean-Pierre Catherine et Jean-Louis Comolli tournent un documentaire : Un Américain en Normandie. Le jour J de Samuel Fuller. Trois ans avant sa mort, Fuller garde son imper, son cigare, sa verve et ses « son of a bitch » ! Il donne des précisions qui seraient à vérifier auprès d’historiens, car ce fils de pute est un sacré raconteur de bobards ! Bref, il prétend que c’est lui-même qui fut chargé, comme Zab, de prévenir le colonel Taylor que Philip Streczyk (ça c’est historique) avait ouvert cette fameuse brèche dans les barbélés, exploit qu’il prête à son Griff. Et il affirme avoir provoqué et entendu lui-même le mot légendaire du colonel Taylor… (ce dont son autobiographie fournira la preuve). Il donne une information technique absente du livre & du film : on ne peut tirer que 5 ou 7 minutes d’affilée, car le canon devient trop chaud, le tir déclenche des larmes et les doigts enflent. Je suppose que cet inconvénient a dû être résolu par les armes modernes. Il évoque un Français resté seul dans Colleville, qui tua trois Allemands à coups de pelle. Il l’avait rencontré à nouveau lors d’une visite commémorative, mais voilà que le type était mort en 1984, et devant sa tombe, Fuller de s’exclamer : « he’s dead, son of a bitch ! » Quel compliment ! Ce qui m’étonne c’est que dans ce témoignage et dans les articles qui en sont tirés, ni Fuller ni les journalistes ne font allusion au roman. Seul le film est évoqué. Et tout le monde semble avoir oublié ces 4h30 de putain de film initial qui dorment peut-être quelque part. Son of a bitch !

Quant à l’expression « Kill nazis » employée par Fuller, elle l’a poussé à incarner un rôle de vieux chasseur de nazis roué dans le film fantastique et réjouissant Les Enfants de Salem (1987) de Larry Cohen : un nazi s’est caché dans une communauté de vampires qui prospère dans un village d’Amérique, et Van Meer (Fuller) s’emploie à le débusquer, puis à planter des pieux dans tous les vampires possibles… Kill nazis ! Fait remarquable, dans le documentaire de 1994, sauf erreur, je n’ai pas entendu Fuller employé les mots « juif » ou « antisémite » à propos d’Hitler, mais seulement « racisme ».

J’ai eu la chance de figurer parmi la vingtaine de spectateurs qui le 6 mars 2020, ont pu visionner le documentaire néerlandais Sam Fuller and The Big Red One (1979) de Thys Ockersen, dans le cadre du festival Toute la mémoire du monde. Le documentariste filme Fuller et ses acteurs, notamment Lee Marvin et Mark Hamill. Fuller est comme toujours calme et déterminé, en bermuda et l’éternel cigare au bec. Il explique simplement à ses acteurs ce qu’il attend d’eux pour réaliser le script et le dialogue qu’il a précisément en tête. Aucune déclaration fuligineuse sur la shoah, les nazis ou je ne sais quoi : le mot « juif » n’est pas prononcé par Fuller au cours de toutes les entrevues. On se contente de préciser que le tournage a lieu par 45° en Israël avec des capotes en laine. Mark Hamill explique qu’il voulait refuser le rôle mais qu’il a tenu à le dire lui-même à Sam. Sam lui a fait son numéro dans son bureau, lui jouant le film, et comment refuser ? Il apprécie que Sam ne lui demande jamais comme d’autres réalisateurs « Comment tu vois le rôle ? » Eh ! mec, c’est censé être ton film ! Marvin explique que si Fuller n’a pas pu faire ce film pendant si longtemps c’est que Hollywood a été dirigé par des vendeurs de soutien-gorges et de couches. On assiste au tournage de la scène des goumiers à cheval dans un « coliseum », je crois que c’est le théâtre antique de Césarée, et une scène est aussi filmée dans l’aqueduc romain de la même ville. Le jeune qui joue Zab explique qu’en fait il interprète le rôle de Sam, et que les quatre soldats symbolisent les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, qui restent vivants pendant toute la campagne. Mais à part ça, il n’y a rien de symbolique, juste un travail à faire. Bref, Fuller n’est pas Godard. À la fin du documentaire, il est filmé dans son bureau, un véritable capharnaüm où il explique être le seul à savoir se déplacer sans tout faire tomber. Il présente notamment une incroyable bibliothèque bourrée de documentaires sur tout ce qui permet de cocevoir un film (costumes, architecture, etc.) On suppose qu’il a fait déménager tout ce fourbi là, le temps de tourner ce film. Il évoque son prochain scénario, sans en révéler le contenu.

Autres films de Samuel Fuller

Parmi les premiers films de guerre de Fuller, J’ai vécu l’enfer de Corée (The Steel Helmet), son 3e film, tourné en dix jours au début de la guerre de Corée, et sorti en 1951, est un bon film de guerre, qui préfigure Full Metal Jacket de Kubrick par exemple. Fuller focalise son attention sur un groupe de soldats, d’un côté de la ligne bien sûr, et s’il ridiculise l’ennemi (c’est un anti-communiste farouche), il met quand même, en journaliste qu’il demeure, la plume dans la plaie, en faisant interroger un soldat américain noir puis un asiatique, par un prisonnier nord-coréen qui leur fait remarquer par exemple qu’ils se battent pour un pays où ils n’ont pas droit de s’asseoir au-devant d’un bus. Baïonnette au canon est le film suivant de Fuller, sorti également en 1951, situant également son action en pleine guerre de Corée. Mais ce film (encore moins que le précédent) ne dit rien de la Corée, car parmi les soldats étasuniens il n’y a pas un seul Sud-Coréen, et il n’est jamais question de la situation sur le terrain, de sorte que, mis à part le phénotype de l’ennemi, le film pourrait évoquer à peu près n’importe quelle guerre du XXe siècle.

Les Maraudeurs attaquent (1962) relate une épopée peu connue de la Seconde Guerre mondiale, l’histoire vraie de l’unité des Merrill’s Marauders, qui combattit auprès des Chinois pour reprendre aux Japonais un aéroport situé dans la jungle birmane. Comme dans J’ai vécu l’enfer de Corée, Samuel Fuller s’intéresse de près à la vie des soldats, mais aussi des animaux (une mule), et des autochtones, bref de tous les êtres vivants dont la vie est bouleversée par la guerre. Une longue scène centrale muette est très émouvante : les soldats épuisés après la prise d’une gare ferroviaire, n’ont même plus la force de se nourrir des bols de riz que leur apportent une vieille dame et un enfant qui tente de leur mettre le riz à la bouche. Un soldat fond en larmes, sans doute songeant à sa propre famille. On est à l’opposé de La Peur de Gabriel Chevallier, dans une vision idéale d’une sorte de bataillon sacré d’engagés volontaires, tous héroïques du soldat au général, ce qui préfigure Au-delà de la gloire. Dans les relations idéalisées entre le général et le très beau lieutenant, il n’est pas interdit de voir une relation d’amour sublimée.

J’ai constaté que Didier Roth-Bettoni dans L’Homosexualité au cinéma, ouvrage pourtant exhaustif, ne mentionne Samuel Fuller que pour deux titres, en passant (Quarante tueurs et La Maison de bambou), et ignore celui-ci et bien d’autres allusions dans les films plus anciens. Il y a une morale explicite dans Au-delà de la gloire, qui rappelle la Bhagavad-Gita. D’une part, l’héroïsme consiste seulement à survivre (et survivre pour raconter), comme dans Le Pianiste, de Roman Polanski (autre cinéaste juif qui a attendu la fin de sa carrière pour évoquer le génocide juif dans un chef-d’œuvre). D’autre part le sergent répète à ses hommes qu’à la guerre « on n’assassine pas, on tue », et que les Allemands ne sont pas des nazis, règle qui est parfois outrepassée, parfois appliquée. Il est étonnant que Fuller, juif, montre plus de compassion pour les Allemands que pour les communistes. Peut-être le doit-on au fait qu’il ait épousé une Allemande ?

– Voir dans notre article sur la mise en abyme au cinéma, l’évocation du premier film de Fuller, J’ai tué Jesse James (1949), ainsi que Police spéciale (The Naked Kiss) (1964), exemple de la notion de Camérateur. dans l’article sur Le Soleil brille pour tout le monde, de John Ford, voyez l’évocation de Shock corridor (1963) de Samuel Fuller, dans lequel la chanson « Dixie » permet d’évoquer la folie d’un jeune homme qui se prend pour un général sudiste, alors qu’il est traumatisé par son expérience de la guerre de Corée. Le seul film de Fuller que je n’ai pas évoqué dans cet article est son seul navet, Les Voleurs de la nuit (1984) qui a pour seul intérêt de nous montrer Paris vu par Fuller, qui y avait trouvé refuge à une époque où Hollywood ne voulait plus de lui. Il en fallait bien un…

– On saura tout sur Samuel Fuller en lisant son autobiographie posthume Un Troisième visage.

© altersexualite.com, 2018.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Note de bas de page : « Avant que les producteurs ne charcutent le film et n’en retirent plus de deux heures, dont certaines des meilleures scènes ».

[2] Dans la Bible, histoire de David, ce sont plutôt les prépuces des ennemis qui se collectionnent. Les temps changent…

altersexualite.com

altersexualite.com