Accueil > Culture, divertissement & copinage… > Le Club des petites filles mortes, de Gudule

Les filles mortes se ramassent au scalpel

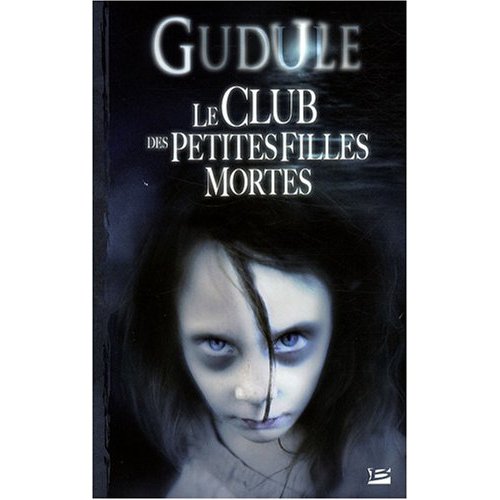

Le Club des petites filles mortes, de Gudule

Le Club des petites filles mortes, de Gudule

Bragelonne (l’ombre), 2008, 670 p., 25 €

vendredi 18 avril 2008

Bragelonne propose ici le premier de deux volumes réunissant — excusez du peu — seize romans d’horreur et de fantastique de Gudule, la cériaule écriveuse du Tarn. « Il comprend, outre un inédit : Dancing Lolita, sept romans écrits entre 1995 et 1998 et publiés en majorité, au Fleuve noir, dans la défunte collection « Frayeur » dirigée par Jean Rollin. Les voici dans des versions révisées ». Ce premier volume est préfacé par Jean-Michel Archaimbault. On se réjouit de l’évolution des mœurs qui permet à Gudule d’effacer le pseudonyme « adulte » sous lequel elle avait signé les premières versions de ces ouvrages (Anne Duguël). Aucune mère-la-pudeur ne va plus s’offusquer de ce que son enfant chéri risquerait de se tromper d’étagère dans la bibliothèque… et pourtant, il ne faut pas confondre les deux faces de Gudule : si la graine est dans ses œuvres pour enfants ou adolescents, elle donne ici de luxuriantes plantes tropicales, où le sexe et la violence se donnent la main pour édifier le lecteur qui se serait fourvoyé sur le nom de l’auteure. Gudule nous donne avec le talent et l’imagination qui la caractérisent sa version acide des fameuses violences faites aux femmes. Je lirai ces huit romans un par un, au fil du temps, et compléterai cet article au fur et à mesure, si mon âme sensible survit à cette lecture moralement répréhensible… À conseiller pour un premier week-end de l’année dans une maison isolée de Margeride, à lire sous la couette pendant que la cheminée assèche et réchauffe les murs… D’où vient ce hurlement ? Des bûches trop humides, ou bien ?…

Dancing Lolita

Le Dancing Lolita est un club où les routiers peuvent en toute liberté se taper des fillettes. STOP ! Gudule serait-elle devenue prosélyte de la pédophilie ? Eh bien ! non, nous sommes en 2000 et des cacahuètes, et les progrès de la médecine ont mis sur le marché des pilules miracle au nom de satiriste romain (« Juvénal ») qui permettent de se rajeunir la carcasse à volonté. Les fillettes d’aspect sont donc pour la plupart des vieilles dames très indignes et bougrement portées sur la chose, que trahissent quelques traces physiques indécelables autrement que par un « décrypteur électronique ». On aura reconnu l’allusion transparente à la fameuse Déhydroépiandrostérone ou DHEA, pilule du rajeunissement, qui procurerait les mêmes effets. Le patron de la boîte flippe quand une nonagénaire décède sans crier gare. Heureusement, la police vérifie qu’il ne s’agissait pas d’une vraie mineure. C’est que les lois ont été durcies à l’égard des pervers qui, malgré cette facilité, persistent à rechercher le frisson des vraies gamines. Voici justement une vraie, Mina, qui échappe à un vrai pédophile, son beau-père Michel, pour tenter de rejoindre sa grand-mère dans le Tarn. Elle est accompagnée et aidée dans sa quête par Abel, écrivain et chef de file des « pro-séni », ceux qui refusent le médicament, et dénoncent les accidents dus aux succédanés bon marché qui ont occasionné de véritables monstres dignes de Freaks, parmi lesquels Margot, la première fille d’Abel, devenue baleine vagissante. Abel est motivé dans son combat par le traumatisme de son abandon par sa mère peu après la naissance, mère qu’il croit être la fillette nonagénaire morte au Lolita. La mère d’Abel et la grand-mère de Mina pourraient ne faire qu’un. Mais comme la fillette et l’écrivain ont découvert les secrets d’un centre pseudo-médical qui ferme les yeux sur les vrais pédophiles, ils sont poursuivis par des tueuses juvéniles autant que par un bébé-flingueur qui ravale les Tontons du même nom au rang d’amateurs. Abel et Mina parviendront-ils à retrouver la grand-mère qu’ils croyaient morte ?

On apprécie comme toujours chez Gudule le ton branle-sans-jouir, l’empathie naïve de la conteuse enfantine alliée à la liberté d’esprit de la soixante-huitarde qui ne s’en laisse pas conter dans ce pavé. Cela donne quelques joyaux, vers blanc (« tandis que gamahuchent les saphos impubères », p. 55), oxymores (« les ballerines sucent et les princesses forniquent », p. 67), ou faux truismes (« quand je serai grande, je veux être vieille », p. 84). Qui plus est, pour la satisfaction du critique pervers coquillophile que je suis, qui se plaignait de ne pas en trouver une à se mettre sous la dent dans La Ménopause des Fées, j’en ai trouvé trois — que je ne livrerai que sous la torture ! — plus une erreur d’attribution. « C’était, dans la nuit brune, / Sur le clocher jauni, / La lune, / Comme un point sur un i » (p. 64), est en effet attribué à Verlaine, erreur amusante puisque Abel interprète l’ignorance de la fillette quant à l’auteur de la chanson comme une preuve qu’elle n’est pas une « juva ». Une douzaine de pilules magiques seront attribuées gracieusement par « altersexualite.com » au premier lecteur qui restituera ce poème à son auteur légitime !

Entre chien et louve

Le ton se fait plus grave pour la deuxième cartouche du pavé soixante-huitard. Nous sommes en Wallonie profonde, et l’histoire remonte jusqu’en 1944, en plein Congo belge [1] : un jeune homme y était tombé fou amoureux d’une fillette de dix ans, Astrid, qu’il posséda lorsqu’elle en eut 13. Il eut recours aux services d’un sorcier, qui sacrifia un bébé pour que son union avec la fillette dure « par-delà la mort » (p. 162). Mais cela, nous ne le savons qu’au terme d’une anamnèse d’un nouveau type, puisque le jeune homme, devenu un vieillard toujours vert, s’est réincarné en un chien bâtard, que son instinct ramène vers Astrid. Celle-ci, qui déteste a priori les animaux, s’attache à ce nouveau compagnon qui la protège des assiduités de son voisin trisomique qui la croit coupable du suicide de son père. Elle lui fait des confidences en épluchant ses légumes ou lavant ses carreaux, et il apprend ce dont il ne s’était jamais douté : elle ne l’a jamais aimé, elle l’a supporté parce que, petite fille, elle voulait absolument épouser un blanc. Quand le chien, qu’elle a invité à s’installer dans son lit, se croit invité à la monter, elle le chasse. Mais peut-on échapper à un ensorcellement ? Et peut-on se débarrasser au cours d’une vie humaine, des séquelles du colonialisme ?

Gudule nous étonne dans ce récit fantastique sans fioriture, qui au-delà des affirmations à l’emporte-pièce sur le colonialisme, la domination masculine et toutes ces théories d’école, affirme la primauté de l’instinct sexuel, et un certain fatalisme du côté femelle : « Le chien est un con. Je suis un chien » (p. 131). On pense à Léo Ferré : « Nous sommes des chiens de bonne volonté / et nous ne sommes pas contre le fait qu’on laisse venir à nous certaines chiennes / puisqu’elles sont faites pour ça et pour nous ». Côté style, on pense à la conclusion du même texte de Ferré : « Je n’écris pas comme De Gaulle ou comme Perse / Je cause et je gueule comme un chien » (Le Chien). Il n’y a aucun effet d’épate, la phrase acérée va au vif du sujet, ce qui n’empêche pas la tentation du vers blanc : « Elle fuyait Kitoko mais n’eût pas fui Fidèle » (p. 191) [2]. Mais on dégustera la sobriété de l’évocation de la sérénité retrouvée dans la soumission canine à la beauté féminine, même si cette sérénité cache un immense malentendu : « À la suite de ma bien-aimée, je réintègre ma tanière, escortant pas à pas les chaussons élimés, les chevilles noires, l’ourlet du batik » (p. 134). Le lecteur est témoin des fourvoiements du chien, que le récit s’amuse à saper l’air de rien, tout en nous menant à une chute inattendue mais inéluctable que pourtant le titre annonçait l’air de rien : « Contrairement à moi, elle n’a jamais su dire « je t’aime ». Mais ses soupes parlent pour elle » (p. 145). [3]

Gargouille

Après les deux volumes précédents, Gargouille fait dans le gore plus tradi, même si la structure alterne également le récit principal avec des analepses. Des femmes quinquagénaires qui ont fréquenté le même internat, sont victimes d’une hallucination collective : la photo de leur classe de 7e les représente vieillies ou absentes pour les mortes. Elles se retrouvent avec peine, et retournent au couvent désaffecté où elles avaient fait leurs classes. Elles avaient promis solennellement de se retrouver quarante ans après, signant un parchemin de leur sang. Les souvenirs reviennent, et les regrets d’avoir martyrisé Marie-Rose, fillette coupable d’être amoureuse d’une sœur, surnommée « coureuse de nonne » ou « Gargouille » (p. 233). Celle qui l’a dénoncée, Lou, deviendra d’ailleurs comme par hasard la seule lesbienne du groupe. Lors de leur visite nocturne au couvent, depuis longtemps désaffecté, elles découvrent que toutes les tombes de nonnes au cimetière portent la même date de décès. L’une d’entre elles, partie chercher son pékinois, est retrouvée morte, horriblement mutilée, à la chapelle. Les autres tentent de s’enfuir, hélas, le portail s’est refermé, et malgré son état de ruine, le couvent est toujours aussi impénétrable… Combien échapperont à la vengeance de Marie-Rose ?

La Petite Fille aux araignées

Miquette est placée dans une institution, auprès de Gogol, un « trisomique ». Quiquequoi, le docteur, essaie de la faire parler, mais c’est peine perdue, malgré son autorisation d’élevage d’araignées à des fins thérapeutiques. Miquette n’a plus prononcé un mot depuis la mort de sa mère, Maud, dans des conditions pour le moins étranges. Sa grand-tante, Madeleine, très âgée, était tombée amoureuse d’un acupuncteur vietnamien, Tu-Ahn. Elle l’avait présenté à Maud, qui entame des séances d’acupuncture pour soigner ses insomnies. En fait d’insomnies, un phénomène de vases communicants se produit : à chaque séance, Maud vieillit de 10 ans, tandis que Madeleine rajeunit d’autant. À la mort de Maud, Madeleine échange les papiers et prend sa place ; mais c’est compter sans Miquette, laquelle a trouvé une potion magique pour faire rajeunir les grand-mères, qu’elle veut tenter sur sa mère morte : une pommade d’araignées, raison de son élevage.

Ce petit roman est lui aussi d’un gore réjouissant. L’innocente fillette est quand même responsable de la mort de sa mère et de Madeleine, laquelle, après une scène de défonçage de porte digne de Shining, se fait bouffer par le chien, et ressemble à « du steak tartare et des trous » (p. 335). Et le tout se termine au cimetière sur la vision du corps décomposé de maman… À lire sur fond de « Une Charogne » de Baudelaire, chanté par Léo Ferré.

Mon âme est une porcherie

Julie a toujours été extrêmement laide. Elle découvre la volupté avec un « cochon porte-bonheur » en peluche qu’elle vole à sa petite voisine Jennifer, beaucoup plus gâtée par la nature et par le sort. Le groin du cochon entre ses cuisses devient l’alpha et l’oméga de son existence : « Ouvrir les jambes, c’est encore ce que les êtres humains ont découvert de mieux pour fuir l’adversité » (p. 352). Julie découvre quand sa mère se suicide, que le cochon réalise ses vœux : elle avait simplement souhaité vivre avec son père, et la mort de sa mère en était la condition. Celui-ci la cache dans un placard pour que sa laideur n’effraie pas son amante. Les flics la récupèrent, elle est traitée en hôpital psy, puis rencontre un boucher à qui elle vole une… carcasse de porcelet. C’est l’occasion d’écorcher Aragon : « Dieu le fracas que fait un poète qu’on tue » devient « un cochon que l’on tue » ! (p. 197). Celui-ci, surnommé Mégateub, la viole par derrière (et la dépucèle) (pour ne pas voir sa laideur) ; elle le laisse faire : « j’ai pas résisté. Au contraire, mon bassin est parti à la rencontre du truc » (p. 403). Elle récupère le cochon, qui se décompose au fil du temps. Elle et Mégateub se réfugient dans un squat ; le cochon pue de plus en plus ; quand il n’est plus qu’un amas de vers, Mégateub, puis les amis du squat le découvrent et veulent le jeter, mais elle le défend de son corps et d’un couteau… Un ultime séjour en HP lui fera découvrir que le vrai cochon n’était pas celui-ci [4].

Petite Chanson dans la pénombre

Dans les années 50, deux copines de 14 ans vont à la fête foraine. Bernadette joue les Lolita avec un Gitan, tandis que Jeanne se fait violer dans le bois par Momo, un ami de la famille, qui, épouvanté de son acte, l’assassine et se débarrasse de son corps dans l’étable. Cinquante ans après, le fantôme de Jeanne hante toujours les lieux, et revit dans le corps de Zoé, la fillette d’un couple de Parisiens qui ont racheté et retapent la maison. Jeanne raconte comment, au cours de ces années, elle a profité de toutes les occasions pour se venger chaque fois qu’un membre de la famille passait à sa portée, par exemple Jacquot, le fils du violeur, qui avait piétiné une couvée de moineaux dans l’étable, alors que son père l’avait condamnée, la sachant hantée, et pour cause ; ou le Boutonneux, le petit-fils, qui culbute — innocemment — une jeune fille dans le grenier. L’arrivée de Zoé donnera à Jeanne l’occasion de parfaire sa vengeance sur le vieil homme paralysé, puis sur sa belle-fille, qui n’est autre que la sœur de Jeanne qu’elle n’a jamais connue, et sur le Boutonneux.

Petite Chanson dans la pénombre est un chef-d’œuvre de l’épouvante à la Stephen King. Le thème du lieu hanté suite à un meurtre n’est pas sans rappeler L’enfant lumière, adapté au cinéma sous le titre de The Shining par Stanley Kubrick. Gudule s’amuse à nous jeter dans l’histoire sans filets, nous permettant au fil des vingt premières pages d’identifier indice par indice la mystérieuse narratrice adepte de la transmigration des âmes à sauts de puce : « Là, par exemple, j’habite une cheminée. Avant que les Vladovski ne la construisent, j’habitais le trou qui se trouve en dessous. Encore avant, j’habitais en moi, mais ça, c’est de la vieille histoire. Si je m’installais dans la Barbie ? Ou dans le hamster ? » (p. 449). L’anecdote de la couvée de moineaux joue le rôle d’allégorie (cf. p. 500), et justifie l’injustice de la vengeance de Jeanne, qui terrorise la pauvre petite Zoé en posant à la grande sœur tyrannique — ce qui donne des scènes amusantes d’engueulade dans un crâne (cf. p. 482, 489) —, et qui se venge sur les descendants innocents, à la manière de la tragédie grecque. On s’amusera de trouver dans ce roman pour adultes totalement immoral, la clé de fonctionnement d’un récit beaucoup plus naïf pour les très jeunes : Le bal des ombres : « Un bond de cinquante ans exactement en arrière. Qui me ramène quelques heures avant ma mort… » (p. 487). Ici, il ne s’agit pas de voyager dans le passé pour reconstruire, mais pour détruire. Bref, un des meilleurs Gudule, qui me ramène à un article récent sur Je reviens de mourir, d’Antoine Dole : voici un ouvrage paru en collection adultes il y a quelques années, mais qui, s’il y avait un secteur pour adolescents et jeunes adultes digne de ce nom en France, devrait ressortir pour eux. Cela « tranche », et même tranche au Laguiole (cf. p. 493), avec les bluettes qu’on nous sort sur les méchants pédophiles qui agressent les p’tites filles !

La Baby-Sitter

Lucie est une comédienne, baby-sitter inhabituelle, d’où l’inquiétude de maman, qui laisse pour trois jours ses deux bambins, Cyril et Violette, entre ses mains, dans leur demeure isolée des Cévennes, au bord d’un gouffre. Et Dieu sait si elle a raison de s’inquiéter, maman ! Il ne faut jamais laisser Lucie faire ! Celle-ci, pourtant, commence à ravir les petits en égrenant les contes les plus célèbres version gore, qu’elle agrémente de tous ses talents de comédienne. La mère-grand du « Petit Chaperon rouge » « n’est plus qu’une carcasse dépecée, une immonde bouillie » ; et l’ogre du Petit Poucet « fendit la poitrine du premier enfant, et en extirpa le cœur, qu’il avala sans le mâcher » : vous voilà prévenus ! C’est que la situation isolée de la maison au cœur d’une épaisse forêt, ainsi que l’effet cathartique bien connu des contes, rouvrent certains tiroirs où la jeune fille avait cru enfouir l’horrible secret de son enfance ravagée par une tentative de viol et bien pire. Le récit progresse — et c’est une performance — en trois strates parallèles dont les motifs se font écho, le récit premier de ce week-end tragique ; l’anamnèse des drames vécus dans l’enfance de Lucie, et les contes de Perrault version Lucie. Tout déraille quand, en racontant « Le Petit Poucet » dans une cabane de forestiers, Lucie s’empare d’un couteau qui traînait là, et mime l’égorgement sur Cyril. Malgré sa peur elle ne cesse pas, de sorte que Violette l’assomme, la saucissonne et la somme ainsi saucissonnée de raconter « Blanche-Neige ». Mais plus Lucie raconte, plus l’évocation métaphorique du désir fait écho à « l’ignoble aiguillon du désir » (p. 519) dont elle n’a que trop connu les ravages. Laissés à eux-mêmes, les « mouflets » commettent des bêtises consternantes, puis fatales. Je vous laisse découvrir les raffinements de cruauté déployés par Gudule. Pour une fois c’est un petit garçon qui meurt dans d’atroces douleurs qui feront crier « miam miam » aux plus pervers d’entre vous. En effet, Lucie, qui s’est libérée, trouvera un certain avantage à raconter enfin sans être interrompue l’histoire de « La Barbe bleue » : « Les cadavres sont de merveilleux auditeurs ». Quant à ce qu’ill adviendra de la fillette et de la malheureuse Lucie, ange déchu, vous le saurez en dévorant tout cru cette anthologie contique de l’horreur.

Repas éternel

Le plus noir a été gardé pour la fin. Comme dans Boule de Suif de Maupassant, quelques personnages d’élite montent dans un wagon de première classe sous la surveillance de soldats, et échangent des propos doux-amers, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Il y a un évêque, un lord, une veuve qui tue les hommes dans l’extase, une mère berçant un cadavre de bébé, etc. Non loin, le HCR : « Haute Commission de Redistribution », enfourne une foule de miséreux dans les wagons à bestiaux. Nous sommes dans une société où l’agriculture et toute nature ont disparu, l’anthropophagie pourvoyant aux nécessités du tube digestif. « Big Butcher » a pris le pouvoir. Il promet aux aristocrates une fin douce, un dernier repas dans un palace, et l’assurance d’être recyclés eux-mêmes en mets des plus fins. Tatoo est la passionnaria d’un groupe de rebelles, mais elle a été raflée par les sbires de Big Butcher, dont elle est devenue l’amante forcée. Elle est parvenue à lui couper les parties avec ses dents, et la grande prêtresse, croit-elle, l’a laissée s’enfuir pour récupérer son influence… à moins que ce ne soit pour débusquer ses amis rebelles et poursuivre le carnage d’État ? Ce roman d’un désespoir sans rémission finit par nous réjouir par son refus des conventions du happy end : tous les personnages sont irrémédiablement transformés en chair à pâtée, et l’on attend jusqu’à la dernière ligne « que le plus coupable périsse »… L’humour noir réjouit le lecteur amateur de gore, comme quand le Lord s’offusque de ce qu’un rebelle qui vient de le sauver dévore… un chien ! Mais le rebelle en question, anarchiste, proteste qu’il ne « conteste pas la boucherie », mais « les conditions dans lesquelles elles se pratiquent », avant d’ajouter que « l’abattage du prolétariat est une véritable honte » ! On relèvera une parenté avec « Journal d’un clone » dans Le chant des Lunes.

– Le tome 2 intitulé Les filles mortes se ramassent au scalpel est paru en 2009. Gudule nous a fait l’amitié de choisir le sur-titre de cet article comme titre du tome 2 de l’anthologie.

– Lire l’entrevue de Gudule et ses autres romans pour jeunes : Le bouc émissaire (L’Instit), Aimer par cœur (L’Instit), L’envers du décor, Étrangère au paradis, L’amour en chaussettes, La vie à reculons, Le chant des Lunes, Le bal des ombres et la série des Rose : La vie en Rose et La Rose et l’Olivier. Pour les adultes, lire la trilogie La ménopause des fées. Gudule a également écrit la préface de mon roman Karim & Julien paru en mars 2007. On trouvera enfin une entrevue de Gudule axée sur le fantastique sur le site Phénix Mag.

Voir en ligne : Site officiel de Gudule

© altersexualite.com 2008

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Patrice Lumumba et son frère sont nommés p. 180, à l’occasion d’un conte terrible : le baobab aux mains coupées.

[2] « Je t’aimais inconstant, qu’aurais-je fait fidèle ? » Jean Racine, Andromaque, IV, 5.

[3] On retrouvera l’évocation du Congo belge dans Sang mêlé ou ton fils Léopold, d’Albert Russo.

[4] En lisant l’excellent Au Père-Lachaise, de Michel Dansel, éditions Fayard, 1973, nouvelle édition 2007, je découvre que Gudule a dû se documenter, car on retrouve dans le comportement de Julie les mêmes motifs que dans le témoignage d’un nécrophile célèbre cité p. 95, Victor Ardisson (attention, âmes sensibles, s’abstenir).

altersexualite.com

altersexualite.com