Accueil > Zola pour les nuls > Saint-Ouen dans l’œuvre d’Émile Zola

Le Giverny du pauvre, site de trafic de drogues bientôt site olympique.

Saint-Ouen dans l’œuvre d’Émile Zola

Saint-Ouen dans l’œuvre d’Émile Zola

Une ville de banlieue à la sauce naturaliste

mercredi 11 octobre 2017

La ville de Saint-Ouen (rebaptisée « Saint-Ouen-sur-Seine » en novembre 2018, ce qui fait plus chic), est évoquée à plusieurs reprises dans les romans d’Émile Zola, depuis ses débuts. Il se trouve que c’est dans cette ville que j’ai enseigné 8 ans jusqu’en juin 2018, alors voici un article spécial, d’autant que certains des lieux fréquentés dans sa jeunesse par Zola en personne, en éclaireur de ses personnages vont sans doute redevenir à la mode avec l’organisation des Jeux Olympiques 2024. En effet, Saint-Ouen possède l’un des sites retenus, le complexe sportif de l’île des Vannes. Voici un relevé des occurrences de Saint-Ouen dans Thérèse Raquin, puis dans Les Rougon-Macquart : La Curée, Le Ventre de Paris, L’Assommoir, L’Œuvre, La Débâcle. Nous fouillerons après dans les manuscrits et documents.

Thérèse Raquin

Dans ce roman qui précède la série des Rougon-Macquart, un chapitre entier se déroule à Saint-Ouen, avec le point culminant du drame, le meurtre du mari de Thérèse par son amant Camille, crime dont le remords poursuit les amants dans la suite du roman, dont nous donnerons de courts extraits contenant le nom de la ville. Extraits :

Chapitre XI. […] D’autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris : ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières, et mangeaient une friture dans un des restaurants du bord de l’eau. C’étaient des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l’avance. Thérèse acceptait plus volontiers, presque avec joie, ces courses qui la retenaient en plein air jusqu’à dix et onze heures du soir. Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon ; elle y sentait se réveiller toutes les amitiés sauvages qu’elle avait eues pour la Seine, étant jeune fille. Elle s’asseyait sur les graviers, trempait ses mains dans la rivière, se sentait vivre sous les ardeurs du soleil que tempéraient les souffles frais des ombrages. Tandis qu’elle déchirait et souillait sa robe sur les cailloux et la terre grasse, Camille étalait proprement son mouchoir et s’accroupissait à côté d’elle avec mille précautions. Dans les derniers temps, le jeune ménage emmenait presque toujours Laurent, qui égayait la promenade par ses rires et sa force de paysan.

Un dimanche, Camille, Thérèse et Laurent partirent pour Saint-Ouen vers onze heures, après le déjeuner. La partie était projetée depuis longtemps, et devait être la dernière de la saison. L’automne venait, des souffles froids commençaient, le soir, à faire frissonner l’air.

Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue. Il faisait chaud au soleil, et l’ombre était tiède. On décida qu’il fallait profiter des derniers rayons.

Les trois promeneurs prirent un fiacre, accompagnés des doléances, des effusions inquiètes de la vieille mercière. Ils traversèrent Paris et quittèrent le fiacre aux fortifications ; puis ils gagnèrent Saint-Ouen en suivant la chaussée. Il était midi. La route, couverte de poussière, largement éclairée par le soleil, avait des blancheurs aveuglantes de neige. L’air brûlait, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à petits pas, se cachant sous son ombrelle, tandis que son mari s’éventait la face avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou, sans qu’il parût rien sentir ; il sifflait, il poussait du pied les cailloux, et, par moments, il regardait avec des yeux fauves les balancements de hanches de sa maîtresse.

Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de chercher un bouquet d’arbres, un tapis d’herbe verte étalé à l’ombre. Ils passèrent dans une île et s’enfoncèrent dans un taillis. Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait sous les pieds avec des frémissements secs. Les troncs se dressaient droits, innombrables, comme des faisceaux de colonnettes gothiques ; les branches descendaient jusque sur le front des promeneurs, qui avaient ainsi pour tout horizon la voûte cuivrée des feuillages mourants et les fûts blancs et noirs des trembles et des chênes. Ils étaient au désert, dans un trou mélancolique, dans une étroite clairière silencieuse et fraîche. Tout autour d’eux, ils entendaient la Seine gronder.

Camille avait choisi une place sèche et s’était assis en relevant les pans de sa redingote. Thérèse, avec un grand bruit de jupes froissées, venait de se jeter sur les feuilles ; elle disparaissait à moitié au milieu des plis de sa robe qui se relevait autour d’elle, en découvrant une de ses jambes jusqu’au genou. Laurent, couché à plat ventre, le menton dans la terre, regardait cette jambe et écoutait son ami qui se fâchait contre le gouvernement, en déclarant qu’on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais, avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés, comme aux Tuileries.

Ils restèrent près de trois heures dans la clairière, attendant que le soleil fût moins chaud, pour courir la campagne, avant le dîner. Camille parla de son bureau, il conta des histoires niaises ; puis, fatigué, il se laissa aller à la renverse et s’endormit ; il avait posé son chapeau sur ses yeux. Depuis longtemps, Thérèse, les paupières closes, feignait de sommeiller.

Alors, Laurent se coula doucement vers la jeune femme ; il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc qu’il baisait lui brûlaient la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient, en allumant son sang, en irritant ses nerfs. Depuis un mois, il vivait dans une chasteté pleine de colère. La marche au soleil, sur la chaussée de Saint-Ouen, avait mis des flammes en lui. Maintenant, il était là, au fond d’une retraite ignorée, au milieu de la grande volupté de l’ombre et du silence, et il ne pouvait presser contre sa poitrine cette femme qui lui appartenait. Le mari allait peut-être s’éveiller, le voir, déjouer ses calculs de prudence. Toujours cet homme était un obstacle. Et l’amant, aplati sur le sol, se cachant derrière les jupes, frémissant et irrité, collait des baisers silencieux sur la bottine et sur le bas blanc. Thérèse, comme morte, ne faisait pas un mouvement. Laurent crut qu’elle dormait.

Il se leva, le dos brisé, et s’appuya contre un arbre. Alors il vit la jeune femme qui regardait en l’air avec de grands yeux ouverts et luisants. Sa face, posée entre ses bras relevés, avait une pâleur mate, une rigidité froide. Thérèse songeait. Ses yeux fixes semblaient un abîme sombre où l’on ne voyait que de la nuit. Elle ne bougea pas, elle ne tourna pas ses regards vers Laurent, debout derrière elle.

Son amant la contempla, presque effrayé de la voir si immobile et si muette sous ses caresses. Cette tête blanche et morte, noyée dans les plis des jupons, lui donna une sorte d’effroi plein de désirs cuisants. Il aurait voulu se pencher et fermer d’un baiser ces grands yeux ouverts. Mais presque dans les jupons, dormait aussi Camille. Le pauvre être, le corps déjeté, montrant sa maigreur, ronflait légèrement ; sous le chapeau, qui lui couvrait à demi la figure, on apercevait sa bouche ouverte, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête ; de petits poils roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde, et, comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre, ridé, au milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d’un rouge brique, remontait à chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble.

Laurent, qui le regardait, leva le talon, d’un mouvement brusque. Il allait, d’un coup, lui écraser la face.

Thérèse retint un cri. Elle pâlit et ferma les yeux. Elle tourna la tête, comme pour éviter les éclaboussures de sang.

Et Laurent, pendant quelques secondes, resta, le talon en l’air, au-dessus de Camille endormi. Puis, lentement, il replia la jambe, il s’éloigna de quelques pas. Il s’était dit que ce serait là un assassinat d’imbécile. Cette tête broyée lui aurait mis la police sur les bras. Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse ; il entendait vivre au soleil, après le crime, comme le meurtrier du roulier, dont le vieux Michaud avait conté l’histoire.

Il alla jusqu’au bord de l’eau, regarda couler la rivière d’un air stupide. Puis, brusquement, il rentra dans le taillis ; il venait enfin d’arrêter un plan, d’inventer un meurtre commode et sans danger pour lui.

Alors, il éveilla le dormeur en lui chatouillant le nez avec une paille. Camille éternua, se leva, trouva la plaisanterie excellente. Il aimait Laurent pour ses farces qui le faisaient rire. Puis il secoua sa femme, qui tenait les yeux fermés ; lorsque Thérèse se fut dressée et qu’elle eut secoué ses jupes, fripées et couvertes de feuilles sèches, les trois promeneurs quittèrent la clairière, en cassant les petites branches devant eux.

Ils sortirent de l’île, ils s’en allèrent par les routes, par les sentiers pleins de groupes endimanchés. Entre les haies, couraient des filles en robes claires ; une équipe de canotiers passait en chantant ; des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de commis avec leurs épouses, marchaient à petits pas, au bord des fossés. Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul gardait sa tranquillité large ; il baissait vers l’horizon et jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d’immenses nappes de clarté pâle. Du ciel frissonnant commençait à tomber une fraîcheur pénétrante.

Camille ne donnait plus le bras à Thérèse ; il causait avec Laurent, riait des plaisanteries et des tours de force de son ami, qui sautait les fossés et soulevait de grosses pierres. La jeune femme, de l’autre côté de la route, s’avançait, la tête penchée, se courbant parfois pour arracher une herbe. Quand elle était restée en arrière, elle s’arrêtait et regardait de loin son amant et son mari.

— Hé ! tu n’as pas faim ? finit par lui crier Camille.

— Si, répondit-elle.

— Alors, en route !

Thérèse n’avait pas faim ; seulement elle était lasse et inquiète. Elle ignorait les projets de Laurent, ses jambes tremblaient sous elle d’anxiété.

Les trois promeneurs revinrent au bord de l’eau et cherchèrent un restaurant. Ils s’attablèrent sur une sorte de terrasse en planches, dans une gargote puant la graisse et le vin. La maison était pleine de cris, de chansons, de bruits de vaisselle ; dans chaque cabinet, dans chaque salon, il y avait des sociétés qui parlaient haut, et les minces cloisons donnaient une sonorité vibrante à tout ce tapage. Les garçons en montant faisaient trembler l’escalier.

En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs de graillon. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche, s’étendaient deux files de guinguettes et de baraques de foire ; sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des nappes, les taches noires des paletots, les jupes éclatantes des femmes ; les gens allaient et venaient, nu-tête, courant et riant ; et, au bruit criard de la foule, se mêlaient les chansons lamentables des orgues de Barbarie. Une odeur de friture et de poussière traînait dans l’air calme.

Au-dessous de Thérèse, des filles du quartier Latin, sur un tapis de gazon usé, tournaient, en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leurs visages pâles, que des caresses brutales avaient martelés, se coloraient tendrement de rougeurs de vierges. Dans leurs grands yeux impurs, passaient des humidités attendries. Des étudiants, fumant des pipes de terre blanche, les regardaient tourner en leur jetant des plaisanteries grasses.

Et, au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir, un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente.

— Eh bien ! cria Laurent en se penchant sur la rampe de l’escalier, garçon, et ce dîner ?

Puis, comme se ravisant :

— Dis donc, Camille, ajouta-t-il, si nous allions faire une promenade sur l’eau, avant de nous mettre à table ?… On aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant une heure à attendre.

— Comme tu voudras, répondit nonchalamment Camille… Mais Thérèse a faim.

— Non, non, je puis attendre, se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes.

Ils redescendirent tous trois. En passant devant le comptoir, il retinrent une table, ils arrêtèrent un menu, disant qu’ils seraient de retour dans une heure. Comme le cabaretier louait des canots, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque, dont la légèreté effraya Camille.

— Diable, dit-il, il ne va pas falloir remuer là-dedans. On ferait un fameux plongeon.

La vérité était que le commis avait une peur horrible de l’eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu’il était enfant, d’aller barboter dans la Seine ; tandis que ses camarades d’école couraient se jeter en pleine rivière, il se couchait entre deux couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable ; Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont pour les eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot, comme pour s’assurer de sa solidité.

— Allons, entre donc, lui cria Laurent en riant… Tu trembles toujours.

Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s’asseoir à l’arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises, il plaisanta, pour faire acte de courage.

Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait l’amarre. Il se baissa, et, rapidement, à voix basse :

— Prends garde, murmura-t-il, je vais le jeter à l’eau… Obéis-moi… Je réponds de tout.

La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle se raidissait, les yeux agrandis.

— Entre donc dans la barque, murmura encore Laurent.

Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d’éclater en sanglots et de tomber à terre.

— Ah ! ah ! cria Camille… Laurent, regarde donc Thérèse… C’est elle qui a peur !… Elle entrera, elle n’entrera pas…

Il s’était étalé sur le banc de l’arrière, les deux coudes contre les bords du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange ; les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l’avant. Laurent prit les rames. Le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur.

Le crépuscule venait. De grandes ombres tombaient des arbres, et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d’argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s’adoucissaient ; les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l’odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient. Il faisait froid.

Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant.

En face, se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les deux rives, d’un brun sombre taché de gris, étaient comme deux larges bandes qui allaient se rejoindre à l’horizon. L’eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n’est plus douloureusement calme qu’un crépuscule d’automne. Les rayons pâlissent dans l’air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l’été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre.

Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l’eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres ; tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule ; la Seine, le ciel, les îles, les coteaux n’étaient plus que des taches brunes et grises qui s’effaçaient au milieu d’un brouillard laiteux.

Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l’eau, trempa ses mains dans la rivière.

— Fichtre ! que c’est froid ! s’écria-t-il. Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là.

Laurent ne répondit pas. Depuis un instant il regardait les deux rives avec inquiétude ; il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait.

La barque allait s’engager dans un petit bras, sombre et étroit, s’enfonçant entre deux îles. On entendait, derrière l’une des îles, les chants adoucis d’une équipe de canotiers qui devaient remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre.

Alors Laurent se leva et prit Camille à bras-le-corps. Le commis éclata de rire.

— Ah ! non, tu me chatouilles, dit-il, pas de ces plaisanteries-là… Voyons, finis : tu vas me faire tomber.

Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas ; une épouvante vague le saisit. Il voulut crier, et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l’instinct d’une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes.

— Thérèse ! Thérèse ! appela-t-il d’une voix étouffée et sifflante.

La jeune femme regardait, se tenant des deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux ; une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette.

— Thérèse ! Thérèse ! appela de nouveau le malheureux qui râlait.

À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu’elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte.

Laurent secouait toujours Camille, en le serrant d’une main à la gorge. Il finit par l’arracher de la barque à l’aide de son autre main. Il le tenait en l’air, ainsi qu’un enfant, au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle de rage et d’épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair.

Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint deux ou trois fois sur l’eau, jetant des cris de plus en plus sourds.

Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure. Puis, il saisit entre ses bras Thérèse évanouie, fit chavirer le canot d’un coup de pied, et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l’eau, appelant au secours d’une voix lamentable.

Les canotiers, dont il avait entendu les chants derrière la pointe de l’île, arrivaient à grands coups de rames. Ils comprirent qu’un malheur venait d’avoir lieu : ils opérèrent le sauvetage de Thérèse qu’ils couchèrent sur un banc, et de Laurent qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l’eau, il chercha Camille dans les endroits où il ne pouvait être, il revint en pleurant, en se tordant les bras, en s’arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler.

— C’est ma faute, criait-il, je n’aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait… À un moment, nous nous sommes trouvés tous les trois du même côté de la barque et nous avons chaviré… En tombant, il m’a crié de sauver sa femme…

Il y eut, parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, deux ou trois jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l’accident.

— Nous vous avons bien vus, disaient-ils… Aussi, que diable ! une barque, ce n’est pas aussi solide qu’un parquet… Ah ! la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil !

Ils reprirent leurs rames, ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant, où le dîner était prêt. Tout Saint-Ouen sut l’accident en quelques minutes. Les canotiers le racontaient comme des témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret.

Le gargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés. Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs, elle éclata en sanglots déchirants ; il fallut la mettre au lit. La nature aidait à la sinistre comédie qui venait de se jouer.

Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant. Il voulut retourner seul à Paris, pour apprendre l’affreuse nouvelle à madame Raquin, avec tous les ménagements possibles. La vérité était qu’il craignait l’exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d’apprendre son rôle.

Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille.

Chapitre XII. […] Le vieux Michaud se hâta de sortir. Il laissa Suzanne auprès de la mercière, et revint avec Olivier chercher Laurent pour se rendre en toute hâte à Saint-Ouen.

Chapitre XIX. […] La franchise brutale de l’ancien commissaire frappa douloureusement madame Raquin. Elle pensait que la blessure qui saignait toujours en elle, depuis l’affreux accident de Saint-Ouen, était tout aussi vive, tout aussi cruelle au fond du cœur de la jeune veuve. Son fils mort, il lui semblait qu’il ne pouvait plus exister de mari pour sa nièce. Et voilà que Michaud affirmait, avec un gros rire, que Thérèse était malade par besoin de mari.

Chapitre XXVIII. […] De parole en parole, ils en arrivaient à se reprocher la noyade de Saint-Ouen ; alors ils voyaient rouge, ils s’exaltaient jusqu’à la rage.

La Curée

Dans Les Rougon-Macquart, Saint-Ouen est évoqué dès le 2e tome, une seule fois dans ce paragraphe de La Curée :

« Paris s’abîmait alors dans un nuage de plâtre. Les temps prédits par Saccard, sur les buttes Montmartre, étaient venus. On taillait la cité à coups de sabre, et il était de toutes les entailles, de toutes les blessures. Il avait des décombres à lui aux quatre coins de la ville. Rue de Rome, il fut mêlé à une étonnante histoire du trou qu’une compagnie creusa, pour transporter cinq ou six mille mètres cubes de terre et faire croire à des travaux gigantesques, et qu’on dut ensuite reboucher, en rapportant la terre de Saint-Ouen, lorsque la compagnie eut fait faillite. »

NB : à l’époque, on disait bien « les buttes Montmartre », comme en témoignent plusieurs occurrences sur Wikisource.

Le Ventre de Paris

Une nouvelle évocation dans ce 3e tome, Le Ventre de Paris, comme un lieu de promenade :

« Là, comme ils étaient arrivés au cinquième, Auguste retint Florent, en lui disant beaucoup de bien de Mme Quenu. Elle avait consenti à faire venir Augustine Landois, pour remplacer une fille de boutique qui avait mal tourné. Lui, savait son métier à présent ; elle achevait d’apprendre le commerce. Dans un an, dix-huit mois, ils s’épouseraient ; ils auraient une charcuterie, sans doute à Plaisance, à quelque bout populeux de Paris. Ils n’étaient pas pressés de se marier, parce que les lards ne valaient rien, cette année-là. Il raconta encore qu’ils s’étaient fait photographier ensemble, à une fête de Saint-Ouen. Alors, il entra dans la mansarde, désireux de revoir la photographie qu’elle n’avait pas cru devoir enlever de la cheminée, pour que le cousin de Mme Quenu eût une jolie chambre. Il s’oublia un instant, blafard dans la lueur jaune de son bougeoir, regardant la pièce encore toute pleine de la jeune fille, s’approchant du lit, demandant à Florent s’il était bien couché. »

L’Assommoir

Une nouvelle évocation dans ce 7e tome, L’Assommoir, à nouveau comme un lieu de promenade du couple heureux, à deux reprises dans le chapitre IV :

« Ce furent quatre années de dur travail. Dans le quartier, Gervaise et Coupeau étaient un bon ménage, vivant à l’écart, sans batteries, avec un tour de promenade régulier le dimanche, du côté de Saint-Ouen. La femme faisait des journées de douze heures chez madame Fauconnier, et trouvait le moyen de tenir son chez elle propre comme un sou, de donner la pâtée à tout son monde, matin et soir. L’homme ne se soûlait pas, rapportait ses quinzaines, fumait une pipe à sa fenêtre avant de se coucher, pour prendre l’air. On les citait, à cause de leur gentillesse. Et, comme ils gagnaient à eux deux près de neuf francs par jour, on calculait qu’ils devaient mettre de côté pas mal d’argent. […]

Les Coupeau sortaient presque tous les dimanches avec les Goujet. C’étaient des parties gentilles, une friture à Saint-Ouen ou un lapin à Vincennes, mangés sans épate, sous le bosquet d’un traiteur. Les hommes buvaient à leur soif, revenaient sains comme l’œil, en donnant le bras aux dames ».

Au chapitre XI, l’ambiance s’est détériorée :

« Lorsque juin arriva, elle ne revint pas davantage avec le soleil. Décidément, c’était fini, elle avait trouvé du pain blanc quelque part. Les Coupeau, un jour de dèche, vendirent le lit de fer de l’enfant, six francs tout ronds qu’ils burent à Saint-Ouen. Ça les encombrait, ce lit. »

L’Œuvre

Une nouvelle évocation dans ce 14e tome, L’Œuvre. C’est une occasion plus triste, l’enterrement de Claude Lantier, le peintre héros de ce roman, qui était déjà présent dans Le Ventre de Paris. Saint-Ouen passe du statut de lieu de promenade festive à celui de lieu funèbre :

Chapitre XII : « Lentement, le corbillard gravissait la pente rude, dont le lacet tourne sur le flanc de la butte Montmartre, Par moments, des rues transversales qui dévalaient, des trouées brusques, montraient l’immensité de Paris, profonde et large ainsi qu’une mer. Lorsqu’on déboucha devant l’église Saint-Pierre, et qu’on transporta le cercueil, là-haut, il domina un instant la grande ville. C’était par un ciel gris d’hiver, de grandes vapeurs volaient, emportées au souffle d’un vent glacial ; et elle semblait agrandie, sans fin dans cette brume, emplissant l’horizon de sa houle menaçante. Le pauvre mort qui l’avait voulu conquérir et qui s’en était cassé la nuque, passa en face d’elle, cloué sous le couvercle de chêne, retournant à la terre, comme un de ces flots de boue qu’elle roulait.

À la sortie de l’église, la cousine disparut, Mahoudeau également. Le petit cousin avait repris sa place derrière le corps. Sept autres personnes inconnues se décidèrent, et l’on partit pour le nouveau cimetière de Saint-Ouen, que le peuple a nommé du nom inquiétant et lugubre de Cayenne. On était dix.

— Allons, il n’y aura que nous deux, décidément, répéta Bongrand, en se remettant en marche près de Sandoz.

Maintenant, le convoi, précédé par la voiture de deuil où s’étaient assis le prêtre et l’enfant de chœur, descendait l’autre versant de la butte, le long de rues tournantes et escarpées comme des sentiers de montagne. Les chevaux du corbillard glissaient sur le pavé gras, on entendait les sourds cahots des roues. À la suite, les dix piétinaient, se retenaient parmi les flaques, si occupés de cette descente pénible, qu’ils ne causaient pas encore, Mais, au bas de la rue du Ruisseau, lorsqu’on tomba à la porte de Clignancourt, au milieu de ces vastes espaces, où se déroulent le boulevard de ronde, le chemin de fer de ceinture, les talus et les fossés des fortifications, il y eut des soupirs d’aise, on échangea quelques mots, on commença à se débander.

Sandoz et Bongrand, peu à peu, se trouvèrent à la queue, comme pour s’isoler de ces gens qu’ils n’avaient jamais vus. Au moment où le corbillard passait la barrière, le second se pencha.

— Et la petite femme, qu’en va-t-on faire ?

— Ah ! quelle pitié ! répondit Sandoz. Je suis allé la voir hier à l’hôpital. Elle a une fièvre cérébrale. L’interne prétend qu’on la sauvera, mais qu’elle en sortira vieillie de dix ans et sans force… Vous savez qu’elle en était venue à oublier jusqu’à son orthographe. Une déchéance, un écrasement, une demoiselle ravalée à une bassesse de servante ! Oui, si nous ne prenons pas soin d’elle comme d’une infirme, elle finira laveuse de vaisselle quelque part.

— Et pas un sou, naturellement ?

— Pas un sou. Je croyais trouver les études qu’il avait faites sur nature pour son grand tableau, ces études superbes dont il tirait ensuite un si mauvais parti. Mais j’ai fouillé vainement, il donnait tout, des gens le volaient. Non, rien à vendre, pas une toile possible, rien que cette toile immense que j’ai démolie et brûlée moi-même, ah ! de grand cœur, je vous assure, comme on se venge !

Ils se turent un instant, La route large de Saint-Ouen s’en allait toute droite, à l’infini ; et, au milieu de la campagne rase, le petit convoi filait, pitoyable, perdu, le long de cette chaussée, où coulait un fleuve de boue. Une double clôture de palissades la bordait, de vagues terrains s’étalaient à droite et à gauche, il n’y avait au loin que des cheminées d’usine et quelques hautes maisons blanches, isolées, plantées de biais. On traversa la fête de Clignancourt : des baraques, des cirques, des chevaux de bois aux deux côtés de la route, grelottant sous l’abandon de l’hiver, des guinguettes vides, des balançoires verdies, une ferme d’opéra-comique : À la Ferme de Picardie, d’une tristesse noire, entre ses treillages arrachés. »

La Débâcle

Une nouvelle évocation dans ce 19e tome, La Débâcle. Saint-Ouen est une base arrière dans la guerre franco-prussienne de 1870.

3e partie, Chapitre VII : « Alors, le mois de novembre se passa dans une impatience fiévreuse. De petits combats eurent lieu, auxquels Maurice ne prit aucune part. Il bivouaquait maintenant du côté de Saint-Ouen, il s’échappait à chaque occasion, dévoré d’un continuel besoin de nouvelles. Comme lui, Paris attendait, anxieux. L’élection des maires semblait avoir apaisé les passions politiques ; mais presque tous les élus appartenaient aux partis extrêmes, il y avait là, pour l’avenir, un symptôme redoutable. Et ce que Paris attendait, dans cette accalmie, c’était la grande sortie tant réclamée, la victoire, la délivrance. Cela, de nouveau, ne faisait aucun doute : on culbuterait les Prussiens, on leur passerait sur le ventre. Des préparatifs étaient faits dans la presqu’île de Gennevilliers, le point jugé le plus favorable pour une trouée. »

Genèse de l’œuvre

Les dossiers établis par Henri Mitterand pour l’édition de la Pléiade révèlent un travail de documentation qui repose parfois sur les souvenirs de Zola jeune homme, quand il allait lui-même se divertir à Saint-Ouen tout en observant la population. Ainsi dans le dossier de L’Assommoir est cité un article paru le 18 octobre 1868 dans le journal La Tribune :

« Dimanche dernier, par cette claire après-midi qui avait appelé tout Paris dans la banlieue, j’ai fait un voyage d’exploration et j’ai découvert l’île de Saint-Ouen. Je ne raille pas. J’avais déjà traversé plusieurs fois cet énorme bouquet de peupliers jeté au fil de la Seine, mais jamais il ne m’était arrivé de lui voir l’aspect particulier qu’il offre depuis quelque temps. Faites comme moi, risquez le voyage, et vous ne reconnaîtrez plus les pelouses solitaires où les ramiers seuls marchaient sur le velours du gazon. On a établi là une fête permanente, un champ de foire éternel. Toute une partie de l’île est livrée au peuple. Le pré est immense, couvert d’une herbe fine qui s’étend sous les pieds des promeneurs comme un tapis de haute laine ; cette vaste salle de verdure est fermée de tous côtés par une cloison de grands arbres dont les troncs forment une colonnade circulaire d’architecture bizarre. Là sont venus s’établir des marchands forains, des tirs et des chevaux de bois, des vendeurs de coco et des fabricants de gaufres. La foule court, rit en plein air.

Je suis resté jusqu’au soir au milieu du peuple endimanché. Peu de paletots, beaucoup de blouses : un monde ouvrier gai et franc, des jeunes filles en bonnet de linge, montrant leurs doigts nus criblés de piqûres d’aiguille, des hommes vêtus de toile, dont les mains rudes gardaient l’empreinte d’un outil. La joie de ce monde était saine ; je n’ai pas entendu une seule querelle, je n’ai pas aperçu un seul ivrogne. Les femmes, assises dans l’herbe, riaient entre elles ; les jeunes gens emplissaient les tirs, luttaient, heureux de vivre au soleil, loin de leurs ateliers noirs et enfumés. C’était une gaieté de bons enfants, des éclats de rire sincères, des plaisirs sans honte. On eût dit une seule famille, la grande famille plébéienne, venant goûter sous le ciel libre le repos gagné par une longue semaine de labeur. C’est une bonne et belle chose que la joie du peuple. J’aime à entendre rire les misérables de ce monde, ceux qui mangent leur pain dur et qui couchent sous les toits. Quand les pauvres gens s’amusent, la pauvreté disparaît de la terre. On peut croire alors qu’il n’y a plus que des riches et qu’un chant d’espoir berce l’humanité heureuse.

Riez, riez, travailleurs ; cela vous donnera du cœur à l’ouvrage, cela vous rendra calmes et forts. Si vous pouvez garder la sérénité de la joie, vous vous montrerez justes et cléments le jour où vous serez les maîtres du monde ; vous conquerrez la paix et la liberté avec des chansons aux lèvres et des tendresses au cœur. La gaieté, c’est votre grande force, c’est l’oubli et c’est l’espérance, c’est la puissance saine et irrésistible qui vous donnera le courage de vos destinées. Les beaux messieurs ont d’aristocratiques dégoûts pour les plaisirs du peuple. Ils se grisent avec du Champagne et lui reprochent le vin frelaté des barrières. S’ils daignent parfois lui voler ses filles, ils le raillent sur ses misérables amours, sur ses jouissances grossières. C’est là cependant une simple question de milieu. Les ouvriers étouffent dans les quartiers étroits et fangeux où ils sont obligés de s’entasser. Ils habitent les ruelles noires qui avoisinent la rue Saint-Antoine, les trous pestilentiels de la rue Mouffetard. Ce n’est pas pour eux qu’on assainit la ville ; chaque nouveau boulevard qu’on perce les jette en plus grand nombre dans les vieilles maisons des faubourgs. Quand le dimanche vient… ils s’attablent au fond des cabarets. Mais ouvrez l’horizon, vous verrez le peuple quitter les bancs du cabaret pour les tapis d’herbe verte. »

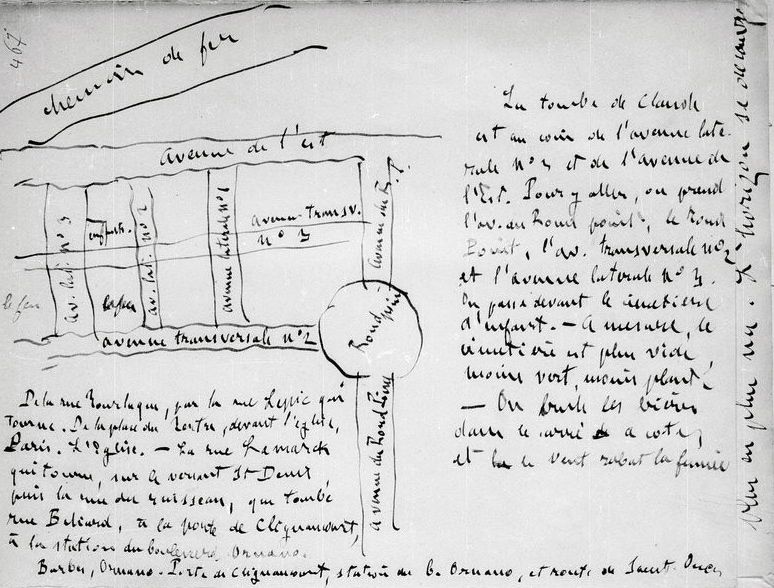

De même les notes de la Pléiade contiennent le compte rendu d’une visite de Zola au cimetière de Saint-Ouen pour L’Œuvre, correspondant aux folios 467 à 469 du dossier de ce roman. (BNF, ms. 10.316). J’en ai extrait la page ci-dessus qui contient un plan du cimetière, de la main de Zola. Henri Mitterand précise : « Pendant l’hiver 1885-1886, Zola parcourut lui-même le trajet qui conduisait de la rue Tourlaque au cimetière de Saint-Ouen. Il traversa, à la porte de Clignancourt, le paysage que les Goncourt avaient évoqué, vingt ans plus tôt, en décrivant, dans Germinie Lacerteux, la promenade de Germinie et de Jupillon sur les fortifications. En vingt ans, le paysage n’avait guère changé. Le roman des Goncourt n’est pas cité dans les notes de Zola. Mais celui-ci releva les mêmes détails pittoresques que ses devanciers, et selon la même technique « itinérante » et « instantanéiste ». Attention, il s’agit du cimetière parisien de Saint-Ouen, et non du cimetière communal de Saint-Ouen.

On peut consulter sur Gallica, le site de la BNF, ce manuscrit autographe de Zola. Les phrases entre crochets sont écrites dans les interlignes. Transcription des notes de Zola par Henri Mitterand :

« Cimetière de St. Ouen, nouveau. Boulevard | Barbès | Ornano, aujourd’hui Barbès. – Très large, belles maisons modernes à balcons, boutiques, commerce, marchands de vin. Rangées de petits arbres. Des rues qui montent vers la butte. Le boulevard lui-même monte légèrement – Puis, à mesure qu’on avance, quelques terrains pas bâtis, quelques trous, pas beaucoup. – Ça descend ensuite vers le milieu, avant le coude – Des industries, des usines commencent. Des murs sans maisons, les maisons se rapetissent – Et le coude enfin. Ça continue, ça descend. Les vides augmentent, des maisons en construction. Chantier de charbons et de bois. Échoppes en planches, et par-derrière grandes maisons. Des bouts de rue nus, des carrefours coupés. – De plus en plus nu. L’horizon se découvre. Une maison çà et là. Ligne d’échoppes – Et le grand rond-point de la barrière, à la porte de Clignancourt. La gare. On passe sur le chemin de fer. Les fortifications, la caserne, grands boulevards, les talus très vastes [les fossés]. Vue très large [Alors, route de Saint-Ouen]. Puis la fête perpétuelle, des kiosques, des restaurants dans les arbres [cirque couvert de toile. Chevaux de bois] [loque éclatante qui grelotte dans l’hiver], des fritureries, des jeux, des balançoires aperçues au milieu des jardins dépouillés [Aux amis réunis, lapins, treillages disloqués]. Buvettes, pâtisseries. À la ferme de Picardie — Et après, les palissades qui bordent la route. Les grands terrains vagues, des maisons isolées, par-ci, par-là, toutes blanches, plantées de biais. Des bâtisses perdues. Des cheminées lointaines d’usine. Et ça descend toujours jusqu’au cimetière. »

Henri Mitterand reprend la plume : « Poursuivant sa route, Zola est entré dans le cimetière. Ses notes rédigées après son retour attestent l’impression de désolation qui l’a saisi » : « Le cimetière. Un cimetière à plat, régulier, froid, l’air neuf moderne. Pas pittoresque, au cordeau. D’abord une demi-lune, puis une grande allée large et droite qui conduit au rond-point. Comme il n’y a là que des concessions de cinq ans, pas de vieux arbres, petits arbres partout, aspect ras [pas à grands mouvements. Quelques croix en l’air, quelques statues. Petits cyprès]. Dès l’entrée, les tombes serrées déjà. Les quelques tombeaux plus riches sont au bord des allées principales. – Trottoirs sablés, avec un rang de pavés au bord, ruisseaux pavés. Le rond-point. C’est là qu’on met les couronnes et les bouquets pour les morts qui n’ont plus de place spéciale, dont on a enlevé les ossements, et qu’on a mis là. Au milieu d’un gazon, une pierre carrée au centre, et l’entassement des couronnes et des bouquets. Après avoir dépassé le rond-point j’ai poussé jusqu’au fond contre le mur, et j’ai tourné à gauche dans l’avenue de l’Est – Ces avenues sont bordées de platanes petits. Des bancs, quelqu’un assis. Après l’avenue latérale n°1. Un carré débordant de tombes. Petites tombes qui s’écrasent [petites tombes qui se recroquevillent], buttes de terre avec une croix, entourages disloqués. Des couronnes qui pourrissent. Tout cela bas, verdi, envahi d’herbe. Des croix noircies. Des tombes qui se tassent et des cippes qui s’enfoncent. Petits chemins étroits. Entourages de bois, peu de fer. »

« Le feu. – Dans un carré remué, défoncé, dont on a retiré les bières et les corps, le feu énorme des bois de cercueil que l’on brûle, les planches pourries [bois roux], mangées par la terre, tombant en boue, et brûlant mal avec une fumée intense. On a fait un bûcher énorme et on a mis le feu dessous. Mais on ne voit pas les flammes, ça crépite avec de sourdes détonations, légères, et il n’y a que la fumée, une fumée rousse [grande fumée], que le vent emporte en grands lambeaux. Le cimetière avec ses flots qui le traversent. Il en est plein. La boue humaine dont les planches sont imprégnées. Odeur vague. Un tas de vieilles couronnes ».

« Cimetière d’enfants. Avenue latérale n°3. Des petits entourages blancs, des petites croix blanches, que le temps a rendus gris. Tout uniforme. Puis rien que des couronnes et des bouquets, blancs et bleus, en perle. De sorte que le coup d’œil est très doux, d’une tonalité bleu éteint, bleu pâle. Le tout très bas, à ras de terre. Et tout un îlot, entre les avenues. Tous les âges, 20 jours, trois mois, deux ans. Eugénie, au bord de l’allée, pas d’entourage, et une croix plantée de biais dans l’herbe. Petites allées régulières à l’intérieur, en damier. »

Saint-Ouen moderne : de Zola aux Jeux Olympiques

Pour comparer ces notations anciennes avec le Saint-Ouen d’aujourd’hui, eh bien cette riante banlieue jouit d’une ambiance toujours aussi festive, grâce aux divertissements proposés par les dealers. Lisez sur ce sujet « Un quartier de Saint-Ouen entend bien résister aux dealers », article du Monde datant de 2011. Le non regretté Manuel Valls, du temps où il faisait sa com en occupant le job de ministre de l’Intérieur, avait fait de Saint-Ouen l’une des premières « Zone de sécurité prioritaire », ce qui fait toujours bien rigoler tout le monde, puisque comme la quasi totalité des politiciens français, il a toujours tenu mordicus à maintenir les trafics de stupéfiants dans la main de la mafia, à l’encontre des changements d’attitude à la mode dans la plupart des pays anciennement favorables à la répression, comme vous le verrez dans cet article du 31 août 2017 sur Mediapart. Moyennant quoi le trafic continue de plus belle, et la Zone de sécurité prioritaire a eu l’effet du mercurochrome sur la jambe de bois, mais le véritable but était de maximiser la carrière de son inventeur, car il est souvent bon d’être un ministre de l’Intérieur avec des tas de projets médiatiques & musclés pour accéder au poste de Premier ministre ou de président de république.

Quelques-uns de nos élèves de sexe masculin participent à ce trafic en faisant les guetteurs, et la caricaturale répartie « Je gagne plus que vous » a parfois été entendue. En général ils ne font pas long feu, mais en attendant, ils pourrissent bien l’ambiance. En tout cas, malgré la succession de ministres de l’intérieur tous plus musclés les uns que les autres, rien n’a changé, Saint-Ouen est toujours une plaque tournante du trafic de cannabis de la région parisienne, comme le montre ce reportage de LCI. Zola aurait kiffé !

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris vont peut-être revaloriser l’image de cette ville comme de toute la Seine-Saint-Denis, qui accueillera beaucoup de sites olympiques. En effet, les abords immédiats de Saint-Ouen, Saint-Denis et l’Île-Saint-Denis, accueilleront le village olympique et un centre d’entraînement, ce dernier plus précisément sur l’île des Vannes, qui, située sur le territoire de l’Île-Saint-Denis, appartient à la ville de Saint-Ouen, et abrite un monument inscrit à l’inventaire, la Grande Nef de l’Île-des-Vannes. C’est autour de cette nef que se situe le complexe sportif du même nom, sur lequel se déroulent actuellement (mais plus pour longtemps) les activités sportives du lycée où j’enseigne, à l’ombre d’une des cités les plus anxiogènes de la région, laquelle sera sans doute détruite pour l’occasion, ce qui poursuivra ce que dénonçait Zola, qui ignorait sans doute cette innovation de notre siècle que sont les mafias des drogues. En tout cas, c’est précisément sur la Seine, dans les alentours de cette île des Vannes, que Zola venait passer du bon temps en fin de semaine et qu’il situa le meurtre de Thérèse Raquin. On peut penser d’ailleurs que s’il a choisi Vincennes pour les parties de campagne de Denise dans Au Bonheur des Dames, c’était pour varier ses lieux romanesques et ne pas lasser ses lecteurs. Maupassant, quant à lui, choisit Bezons (prononcer « baisons ») pour ses nouvelles de La Maison Tellier, histoire de ne pas piétiner les plates-bandes de Zola. Un monument que Zola a peut-être connu était le « Moulin de Cage », détruit par les Prussiens, et dont le Quai du Moulin de Cage garde le souvenir. Sinon, Saint-Ouen abrite un site touristique de renommée mondiale, le Marché aux puces, auquel une séquence mémorable de Zazie dans le métro est consacrée. Plusieurs peintres et graveurs ont honoré Saint-Ouen, parmi lesquels Alfred Taiée, dont une belle eau-forte représentant « La Seine avec vue de Saint-Ouen » est visible dans l’article de Wikipédia consacré à cette ville ; mais je préfère illustrer cet article (ci-dessus) avec une gravure d’après un dessin de Jean-Baptiste Corot : « Un passeur à l’île Saint-Ouen » (1873).

– Anecdotiquement, Casanova, dans son Histoire de ma vie, Tome II, utilise la graphie étonnante « Saint-Toin », où il rencontre le duc de Gesvres : « Le duc était à sa terre de Saint-Toin » (p. 57).

© altersexualite.com, 2017.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com