Accueil > Zola pour les nuls > L’Argent, d’Émile Zola

Vive le pognon ! niveau lycées

L’Argent, d’Émile Zola

L’Argent, d’Émile Zola

La Pléiade, 1891 (édition de 1967).

mercredi 30 août 2017

Pour ce roman, j’ai utilisé l’édition Pléiade d’Henri Mitterand (1967). Le jeune chercheur n’aura mis que 8 ans à boucler l’édition du cycle entier en 5 volumes (avant de publier les œuvres complètes en 15 volumes au Cercle du livre précieux). Chapeau ! Ce volume contient, en plus des trois derniers romans, des documents et plans préparatoires, deux arbres généalogiques dépliables, prouesse d’imprimeur, et enfin le dictionnaire des personnages. Malgré son intérêt, L’Argent est un roman peu populaire de la série. C’est sans doute en partie dû à l’antisémitisme cru d’une partie des personnages (Zola ne faisant que transcrire la réalité) mais aussi aux pages arides d’explications des arcanes de la spéculation. Et puis peut-être que cette fois-ci, Zola a eu du mal à entremêler le drame humain à l’intrigue principale, mais peut-être n’a-t-on pas voulu voir à quel point, à cette période de sa vie, il était important pour lui d’établir un parallèle entre la liberté de la spéculation et celle de l’amour, qui toutes deux créent parfois de beaux enfants dans un contexte de luxure.

– Genèse

– Documentation, plans et rédaction

– Réception de l’œuvre

– Chapitre I

– Chapitre II

– Chapitre III

– Chapitre IV

– Chapitre V

– Chapitre VI

– Chapitre VII

– Chapitre VIII

– Chapitre IX

– Chapitre X

– Chapitre XI

– Chapitre XII

– Adaptations et idées de films sur les thèmes du roman

Genèse de l’œuvre

L’Argent parut deux fois en feuilleton, dans le quotidien Gil Blas du 30 nov. 1890 au 4 mars 1891, puis dans La Vie populaire, du 22 mars au 30 août 1891. Il parut en volume chez Charpentier en mars 1891. Ce n’est qu’en 1906 après la mort de Zola que parut une édition médiocrement illustrée. L’affiche publicitaire de la parution en feuilleton (ci-dessous) fait l’objet d’une analyse de François Bouloc sur le site L’Histoire par l’image, auquel j’ai emprunté l’illustration. S’il ne figure pas dans la 1re liste des romans de 1868, le dossier de La Curée révèle que Zola songeait déjà à reprendre Saccard : « Mon roman ne compte qu’une crise, il se termine sur le triomphe des coquins. Plus tard la Débâcle aura lieu ». De même lors de la rédaction de Son Excellence Eugène Rougon, Zola prévoit deux romans, l’un à l’époque de l’empire libéral : « L’empire libéral est rejeté à quelques années. Mais dès lors, je peux faire dire à mon ministre un mot qui annonce la catastrophe. L’empire est ébranlé, le 2 décembre compromis. Plus tard, j’aurai la débâcle dans un autre roman. […] Dans le premier roman j’étudierai l’époque de 52 à 60, le silence dans la Chambre, avec l’indication du réveil de l’opposition en 57. Dans l’autre j’étudierai les réformes libérales de 60 jusqu’à l’avènement du ministère Ollivier en 70 ». Le mot « débâcle » prend ici un sens métaphorique politique. Le roman politique ne verra pas le jour, mais le roman sur la bourse l’englobera.

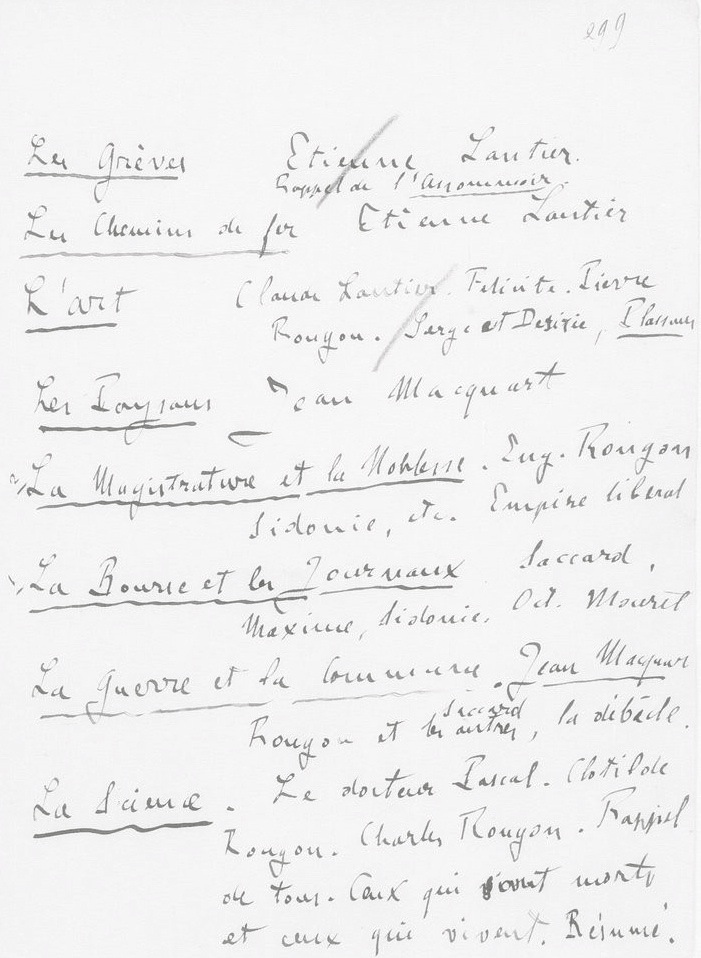

Dans la liste de romans à rédiger datant de 1883-1884 (ci-dessus), qui se trouve dans le dossier de La Terre mais date du Bonheur des Dames (BNF, Ms 10.329, f° 299), on lit sur trois lignes successives : « La Magistrature et la Noblesse. Eug. Rougon Sidonie, etc. Empire libéral » ; « La Bourse et les Journaux. Saccard, Maxime, Sidonie, Oct. Mouret » ; « La Guerre et la Commune : Jean Macquart. Rougon et les autres [Saccard], la débâcle ». « La Magistrature et la Noblesse » sera finalement fondu avec « Les chemins de fer » dans La Bête humaine, et L’Argent résultera de la fusion de ce que prévoyait « La Magistrature et la Noblesse » dans cette liste, et de ce qui suivait, Zola ayant dû compacter les sujets qu’il voulait aborder, pour ne pas dépasser le nombre de 20 volumes. On peut dater le choix du titre au 22 nov. 1889, puisque Zola qui se trouve être juré d’assises, répond à un journaliste de Gil Blas qu’il a retenu pour son futur roman une seule des affaires qu’il a vu passer. L’idée date sans doute de 1882, date du krach de l’Union Générale. Le 8 avril 1890, nouvelle entrevue de Zola dans Gil Blas (Zola était un peu le Jacques Attali de l’époque !), où il déclare ses intentions : « Je crois que je dirai du bien de l’argent. Je vanterai, j’exalterai sa généreuse et féconde puissance, sa force expansive. Je ne suis pas de ceux qui déblatèrent contre l’argent. Je pars de ce principe que l’argent bien employé est profitable à l’humanité tout entière. […] Je ferai l’apologie de l’argent, malgré les attaques futures que je vais certainement m’attirer. » Zola s’inspire principalement de trois affaires de faillites, deux concernant des banquiers juifs, l’affaire Jules-Isaac Mirès, l’affaire des Frères Pereire, et une concernant une banque catholique mentionnée ci-dessus, l’Union Générale, ouvertement destinée à contrebalancer la mainmise juive dans la banque, avec par exemple « l’appui du ministère conservateur et antisémite du comte Taaffe [en Autriche] » (p. 1240). Mitterrand explique le contexte de luttes d’influences entre les « banquiers israélites » (p. 1241) et cette banque catholique plus ou moins antisémite. La question est sensible et complexe. Zola n’est pas précisément connu pour son antisémitisme, mais l’antisémitisme est de rigueur à cette époque quand il est question de banque. On verra que Zola, conscient de cela, fait en sorte de traiter la question de front, en estompant au maximum l’antisémitisme. Voici ce qu’il en dit dans l’ébauche : « Enfin, ne pas oublier que la question juive va se trouver au fond de mon sujet ; car je ne puis pas toucher l’argent sans évoquer tout le rôle des juifs autrefois et aujourd’hui. J’aurais donc le triomphe du juif sur la noblesse, le juif méprisé autrefois, en bas, se trouvant en haut ; tandis que le noble, si haut, se trouve en bas. Mais je voudrais mon homme fort arrivant et nettoyant le juif, ou plus fort que lui, ou quelque chose enfin qui montre la force de l’argent par-dessus même cette question des juifs, qui rapetisse tout selon moi ».

Optimisme. Le parti pris de Zola est résolument optimiste : « Je voudrais, dans ce roman, ne pas conclure au dégoût de la vie (pessimisme). La vie telle qu’elle est, mais acceptée, malgré tout, pour l’amour d’elle-même, dans sa force. Ce que je voudrais, en somme, qu’il sortît de toute ma série des Rougon-Macquart ». Pour incarner cet optimisme, Zola crée sa Caroline, qui est moins une femme que la projection de lui-même : « Dès qu’elle est dans la rue, au soleil, elle se reprend à aimer, à espérer, à être heureuse. L’âge qui vient n’a même pas de prise sur elle. Me mettre tout entier là-dedans. Comme l’humanité elle ne sait pas où elle va, elle veut croire que c’est à quelque chose de gai et d’heureux. Gaie au milieu des désastres et courageuse, et sentant en elle l’invincible espoir. » Caroline sera « un peu le chœur antique, le personnage qui jugera, qui sera la bonté, la justice, au-dessus des désastres, surtout l’espoir en la vie, au lieu de la constatation du pessimisme ». Zola veut aussi intégrer la question du journalisme, un métier qu’il a pratiqué et dont l’absence dans les Rougon-Macquart étonne : « Voir si je ne pourrais pas prendre la Tribune où tous étaient candidats, sauf le garçon de bureau et moi. » Mitterand remarque l’emploi dans l’ébauche de deux adverbes significatifs : « L’emploi de « en dehors » caractérise, d’une manière mal soupçonnée par Zola, l’orientation irrésistible qui est désormais imprimée à l’intrigue. Malgré tous les efforts que fait l’auteur pour rattacher les uns aux autres, tant bien que mal, tous les fils, il reste deux romans dans L’Argent : celui du « dedans », et celui du « dehors », précisément, celui de l’homme privé et celui de l’homme de Bourse. L’essentiel de l’ébauche est consacré à bâtir le premier, non sans parfois quelque ingénuité ou invraisemblance. Le second devra presque tout aux documents ; il n’en sera pas le moins original. Mais l’hiatus qui apparaît ici ne sera jamais comblé. » […] « Finalement, il ne s’est tiré d’affaire qu’en instaurant dans la conduite de chaque figure importante une contradiction interne assez difficile à admettre. À force de resserrement et de solidité, les coutures se laisseront trop voir.

Vie Privée. Depuis la rédaction de La Bête humaine, Zola mène toujours une double vie avec un double foyer, puisque Denise, premier enfant que lui donna Jeanne Rozerot, est née le 9 septembre 1889, et Jacques naît le 25 septembre 1891. Alexandrine découvre la double vie de son mari et ses enfants par une lettre anonyme, de même qu’à la fin de L’Argent, Georges Hamelin révèle à sa sœur qu’il savait tout de sa liaison avec Saccard par des lettres anonymes. Le couple frise le divorce, avant que Zola instaure une quasi situation de trouple, comme nous l’apprend Wikipédia : « Zola installe sa maîtresse dans un appartement parisien et lui loue une maison de villégiature à Verneuil, à proximité de Médan, où il se rend à vélo » […] « [Alexandrine s’occupe même des enfants, leur offrant des présents, les promenant de temps à autre, reportant sur eux un amour maternel dont elle a été privée. » C’est à travers ce prisme qu’il convient de lire le discours subliminal sur l’amour et sur les enfants adultérins qui s’entremêle aux colonnes du Palais Brongniart.

Documentation, plans et rédaction

Comme d’habitude, Zola lit, visite lieux et gens. Le livre d’Eugène de Mirecourt, La Bourse, ses abus et ses mystères, lui fournit des connaissances techniques, mais aussi le personnage de la princesse d’Orviedo, inspirée de Mme de Galliera (Maria Brignole Sale De Ferrari), la connaissance des attaques contre « la juiverie financière », et la théorie selon laquelle « il y a une grande spéculation honnête, utile, organisatrice, logique et sincère. Elle fait de la vie, tandis que l’autre — l’agio — comme la débauche, fait de la mort » (Pléiade, p. 1254). Sur l’antisémitisme, Mitterand note qu’« Un remisier dont il n’a pas consigné le nom […] lui dévoila les roueries de la spéculation et, après Mirecourt et Feydeau, et aussi après des amis de Zola comme Fasquelle, Busnach, Du Camp, développa à son tour cette idée que « les cervelles françaises répugnent au côté abstrait des opérations », que « c’est un métier de juif », et qu’il y faut « des aptitudes de race ». Ce que Zola semble bien, hélas, avoir pris pour argent comptant. » (Pléiade, p. 1256). C’est oublier ce que je disais ci-dessus : sauf à faire du politiquement correct, Zola ne pouvait pas ignorer totalement des préjugés partagés par quasiment tous les auteurs et tous ses propres amis ! C’est déjà beaucoup de faire en sorte que « L’Argent ne retien[ne] pas la thèse défendue par Bontoux lui-même [le modèle de Georges Hamelin, qui écrivit un livre de souvenirs], et selon laquelle l’Union aurait été « assassinée » par une coalition de baissiers à la solde de la finance juive. Les imprudences de Saccard, sa politique systématique de poussée à la hausse par des jeux d’écritures sont les causes principales de son échec. » Question histoire, Zola s’est livré à un véritable bonneteau, en déplaçant les années de prospérité et de krach de la bourse, de façon qu’elles coïncident avec l’impression qu’il veut donner de débâcle à la chute de l’Empire, alors qu’en réalité « 1869 fut une des meilleures années de la Bourse sous le second Empire ». L’action commence un an après la fin de La Curée, c’est-à-dire en 1864. Zola peaufine jusqu’à faire une fiche biographique sur Karl Marx, bien que celui ci ne figure pas parmi les personnages, mais Sigismond est simplement en correspondance avec lui ! Le 1er plan détaillé montre un souci de théâtralité : « Les rencontres et les visites ont dans L’Argent une fonction structurale plus marquée que dans n’importe quel autre roman, comme si Zola n’avait jamais autant subi la tentation du théâtre qu’après avoir abandonné toute ambition en ce domaine ». La rédaction commence le 10 juin 1890 et le roman est terminé le 30 janvier 1891. Zola a du mal : « Cette fois j’ai eu seulement un peu plus de mal que les autres, parce que j’entrais dans un monde qui m’était totalement inconnu, et que rien, selon moi, n’est plus réfractaire à l’art que les questions d’argent, que cette matière financière, dans laquelle je suis plongé jusqu’au cou ». Après lecture, nous opinons du chef.

Réception de l’œuvre

La critique est favorable, et Zola commençant à faire patrimoine, les épithètes d’éloge ou de blâme sont usées, et l’on se met à tâcher d’identifier les secrets de sa cuisine. Judith Gautier voit dans la Bourse le procédé habituel à Zola, qui « condense l’idée générale, aux développements nombreux, dans un être synthétique, aveugle et inconscient. » La Bourse est donc à ranger avec « la bibine du père Colombe », le puits du Voreux, la Lison, etc ». Elle voit dans le 1er chapitre une ouverture d’opéra, et constate que Zola a taché « d’établir la balance » des opinions pour et contre l’argent. Le message est donc bien passé. Victor Fournel étudie l’utilisation de leitmotive, que j’ai pour ma part remarquée d’abord dans La Bête humaine : « Joignez-y les leitmotive, si je puis ainsi dire, dont le livre est rempli. M. Zola ne craint pas les répétitions ; il adopte volontiers, pour caractériser un de ses personnages, une phrase qui reviendra chaque fois que le personnage lui-même rentre en scène. Est-ce un procédé qui lui a été suggéré par les opéras de Wagner, ou bien est-ce simplement un ressouvenir homérique ? Dix fois, dans La Bête Humaine, on voit reparaître Séverine aux yeux de pervenche, et Flore, avec ses bras ou sa taille de guerrière, sous son lourd casque de cheveux blonds. Et combien de fois, dans L’Argent, n’avons- nous pas retrouvé l’escalier de Pot-Bouille, la mine de Germinal, la locomotive de La Bête Humaine, une espèce de vision apocalyptique ; quelque chose d’immense, de démesuré, qui a une âme, lorsque parfois les personnages en chair et en os n’en ont pas. » Anatole France regrette d’avoir été trop fâché par La Terre, et remarque que « Bien que fort opposé à toute métaphysique et nullement enclin à l’abstraction, M. Émile Zola a d’instinct une philosophie. Il professe une sorte de naturalisme religieux et, ainsi qu’il l’a dit lui-même, « une tranquille croyance aux énergies de la vie ».

Chapitre I

Plus qu’une ouverture d’opéra, ce chapitre constitue pour moi un plan-séquence que j’aimerais voir au cinéma : Saccard rôdant comme un loup autour de la Bourse sans oser y rentrer, mais pénétrant dans tel restaurant et telle boutique louche, ayant chaque fois des rencontres et des discussions intéressantes. Contrairement à son habitude, Zola effectue dans les premiers chapitres de nombreuses allusions au passé de ses personnages, notamment Saccard et son fils Maxime. Exemple : « Ainsi, il en était là, après la débâcle qui, en octobre, l’avait forcé une fois de plus à liquider sa situation, à vendre son hôtel du parc Monceau, pour louer un appartement » […] « Dans une large glace, en face, il venait d’apercevoir son image ; et elle l’avait surpris. L’âge ne mordait pas sur sa petite personne, ses cinquante ans n’en paraissaient guère que trente-huit, il gardait une maigreur, une vivacité de jeune homme. Même, avec les années, son visage noir et creusé de marionnette, au nez pointu, aux minces yeux luisants, s’était comme arrangé, avait pris le charme de cette jeunesse persistante, si souple, si active, les cheveux touffus encore, sans un fil blanc. Et, invinciblement, il se rappelait son arrivée à Paris, au lendemain du coup d’État, le soir d’hiver où il était tombé sur le pavé, les poches vides, affamé, ayant toute une rage d’appétits à satisfaire. Une discussion permet de dater l’action : « je vous donne rendez-vous en 67, oui, dans trois ans d’ici, lorsqu’on ouvrira l’Exposition universelle que l’empereur vient de décider. » Avec Saccard, on entend des bribes de discussions qui donnent le ton : « On a trop démoli et trop reconstruit, à Paris, voyez-vous ! Les grands travaux ont épuisé l’épargne. Quant aux puissantes maisons de crédit qui vous semblent si prospères, attendez qu’une d’elles fasse le saut, et vous les verrez toutes culbuter à la file… » Saccard est dégoûté par le fait que seuls daignent lui serrer la main les sans grande, comme « Sabatani, qui, avant de sortir, se dérangea de son chemin, pour serrer galamment la main de Saccard. Et Saccard garda un moment la sensation de cette poignée de main, si souple, si fondante, presque féminine. » Il était question de la « voix chantante » de Sabatini, ce qui en fait une caricature (que l’on redressera plus tard, si je puis dire, par une autre caractéristique du personnage…). L’arrivée de Gundermann crée un remous : « le banquier roi, le maître de la Bourse et du monde, un homme de soixante ans, dont l’énorme tête chauve, au nez épais, aux yeux ronds, à fleur de tête, exprimait un entêtement et une fatigue immenses. […] Souffrant depuis vingt ans d’une maladie d’estomac, il ne se nourrissait absolument que de lait. Tout de suite, le personnel fut en l’air pour apporter le verre d’eau, et tous les convives présents s’aplatirent. […] Beaucoup de boursiers étaient ainsi en train de partir, qui restèrent debout, entourant le dieu, lui faisant une cour d’échines respectueuses, au milieu de la débandade des nappes salies ; et ils le regardaient avec vénération prendre le verre d’eau, d’une main tremblante, et le porter à ses lèvres décolorées. » Il faut être attentif pour relever l’introduction discrète de ce que Zola a retenu de l’idée reçue antisémite, qui va prendre une allure de leitmotiv, et surtout un développement méthodique : « Des passants tournaient la tête, dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent ». La première véritable mention d’antisémitisme arrive vite, et on ne sait si elle est à mettre au compte de la focalisation interne, puisque c’est Saccard qui voit la scène dans tout ce chapitre : « il tomba sur la petite bourse des valeurs déclassées : les « Pieds humides », comme on appelle avec un ironique mépris ces joueurs de la brocante, qui cotent en plein vent, dans la boue des jours pluvieux, les titres des compagnies mortes. Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d’oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s’acharnant au milieu de cris gutturaux, et comme près de se dévorer entre eux. » L’agent de change Massias déclare : « vous avez raison de dire qu’il faut être juif ; sans ça, inutile de chercher à comprendre, on n’y a pas la main, c’est la déveine noire ». On fait connaissance d’un personnage secondaire original, Mme Conin de la papeterie Conin : « Elle aimait bien son mari, disait-on, ce qui ne l’empêchait pas, quand un boursier de la clientèle lui plaisait, d’être tendre ; mais pas pour de l’argent, uniquement pour le plaisir, et une seule fois, dans une maison amie du voisinage, à ce que racontait la légende. En tout cas, les heureux qu’elle faisait devaient se montrer discrets et reconnaissants, car elle restait adorée, fêtée, sans un vilain bruit autour d’elle. » Quant à Busch, qui tient un « cabinet d’affaires », c’est-à-dire qu’il vit en rachetant des billets de dettes et en étranglant un débiteur quand il parvient à le retrouver, sa rencontre amène par un hasard très romanesque, la Méchain, « une des aides que Busch aimait le mieux à employer » parmi sa « petite troupe de rabatteurs », à parler du dossier « Sicardot » au moment même où Saccard entre dans la boutique, et remarque sans penser à mal que « Victor est tout son portrait », de sorte que Busch finit par identifier Saccard grâce à son écriture qui n’a pas changé depuis tant d’années ! « Seulement, voyons, pourquoi Sicardot, pourquoi pas Saccard ? » Mais, dans sa mémoire, une histoire confuse s’éveillait, le passé de Saccard, qu’un agent d’affaires Larsonneau, millionnaire aujourd’hui, lui avait conté. Saccard tombant à Paris au lendemain du coup d’État, venant exploiter la puissance naissante de son frère Rougon, et d’abord sa misère dans les rues noires de l’ancien Quartier latin, et ensuite sa fortune rapide, à la faveur d’un louche mariage quand il avait eu la chance d’enterrer sa femme. C’était lors de ces débuts difficiles qu’il avait changé son nom de Rougon contre celui de Saccard, en transformant simplement le nom de cette première femme, qui se nommait Sicardot. » Comme Saccard est à terre, Busch garde l’info de côté, et il ne sait même pas que Saccard ignore avoir ce fils, fruit d’un viol qu’il croit oublié. Saccard consulte Sigismond, le frère socialiste que Busch héberge par grandeur d’âme : « Il lui avait donné la belle chambre sur la rue, il le servait comme une bonne, menait leur étrange ménage, balayant, faisant les lits, s’occupant de la nourriture qu’un petit restaurant du voisinage montait deux fois par jour. Lui, si actif, la tête bourrée de mille affaires, le tolérait oisif, car les traductions ne marchaient pas, entravées de travaux personnels ; et il lui défendait même de travailler, inquiet d’une petite toux mauvaise ; et malgré son dur amour de l’argent, sa cupidité assassine qui mettait dans la conquête de l’argent l’unique raison de vivre, il souriait indulgemment des théories du révolutionnaire, il lui abandonnait le capital comme un joujou à un gamin, quitte à le lui voir briser. » Sigismond est traducteur notamment du russe, et va permettre à Zola d’exprimer les idées socialistes révolutionnaire, bien qu’elles soient inoffensives dans le cadre de ce roman : « En 1849, à Cologne, il avait connu Karl Marx » […] « Le collectivisme, c’est la transformation des capitaux privés, vivant des luttes de la concurrence, en un capital social unitaire, exploité par le travail de tous… Imaginez une société où les instruments de la production sont la propriété de tous, où tout le monde travaille selon son intelligence et sa vigueur, et où les produits de cette coopération sociale sont distribués à chacun, au prorata de son effort. » […] « Le collectivisme arrivera-t-il jamais à cette fécondité, et par quel moyen activer la fonction productive du travailleur, quand l’idée de gain sera détruite ? Là est, pour moi, le doute, l’angoisse, le terrain faible où il faut que nous nous battions, si nous voulons que la victoire du socialisme s’y décide un jour… » Saccard écoute avec indulgence, sans être convaincu : « Ce fou de Sigismond le disait avec raison : le travail ne peut faire vivre, les misérables et les imbéciles travaillent seuls, pour engraisser les autres. Il n’y avait que le jeu, le jeu qui, du soir au lendemain, donne d’un coup le bien-être, le luxe, la vie large, la vie tout entière. Si ce vieux monde social devait crouler un jour, est-ce qu’un homme comme lui n’allait pas encore trouver le temps et la place de combler ses désirs, avant l’effondrement ? » Ce 1er chapitre se termine sur le leitmotiv antisémite atténué : « Autour de lui, l’encombrement du pavé et des trottoirs continuait, un flot ininterrompu de gens, l’éternelle foule à exploiter, les actionnaires de demain, qui ne pouvaient passer devant cette grande loterie de la spéculation, sans tourner la tête, dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières, d’autant plus attirant pour les cervelles françaises, que très peu d’entre elles le pénètrent. »

Chapitre II

Voici une analepse complétive pour nous apprendre pourquoi Saccard a une lettre à faire traduire du russe. La situation de Saccard est expliquée, sa relation avec la princesse d’Orviedo qui le loge pour pas cher : « C’était l’homme qui n’avait pas cinq cents francs solides dans sa caisse, mais qui vivait sur un pied de deux ou trois cent mille francs par an. » Elle, est dégoûtée par l’origine de la fortune de son mari : « Elle ignorait les singulières histoires qui couraient sur le prince, les origines de sa royale fortune évaluée à trois cents millions, toute une vie de vols effroyables, non plus au coin des bois, à main armée, comme les nobles aventuriers de jadis, mais en correct bandit moderne, au clair soleil de la Bourse, dans la poche du pauvre monde crédule, parmi les effondrements et la mort. Là-bas en Espagne, ici en France, le prince s’était, pendant vingt années, fait sa part du lion dans toutes les grandes canailleries restées légendaires. » […] « Elle venait d’avoir trente ans, elle n’avait plus vécu depuis lors que pour des œuvres immenses de chjarité. » […] « elle ne se considéra plus que comme un banquier, chez qui les pauvres avaient déposé trois cents millions, pour qu’ils fussent employés au mieux de leur usage ». Ce personnage est inspiré de la duchesse de Galliera. Saccard se dévoue pour ses œuvres, par simple plaisir de faire circuler l’argent : « Il fut, dans cette affaire colossale et compliquée, le plus actif, le plus probe des collaborateurs, donnant son temps, son argent même, simplement récompensé par cette joie des sommes considérables qui lui passaient entre les mains. » Dans cet hôtel, Saccard fait la connaissance d’un ménage particulier, le frère et la sœur Caroline et Georges Hamelin : « Dans leur ménage, elle était un peu l’homme ». Georges est ingénieur, de retour du Moyen Orient, où il a envisagé des plans d’entreprises pharaoniques qu’il est incapable de réaliser, mais qui font gamberger Saccard : « Dans sa tête, tout un vaste lançage germait déjà. » Ils se rapprochent : « Lui, si habile au-dehors, réputé pour sa main vigoureuse et adroite dans le gâchis des grands vols, laissait aller chez lui tout à la débandade, insoucieux du coulage effrayant qui triplait ses dépenses ; et l’absence d’une femme se faisait aussi cruellement sentir, jusque dans les plus petites choses. Lorsque Mme Caroline s’aperçut du pillage, elle lui donna d’abord des conseils, puis finit par s’entremettre et lui faire réaliser deux ou trois économies ; si bien qu’en riant, un jour, il lui offrit d’être son intendante ». Mais Saccard hésite : « Était-il admissible que, depuis dix ans, depuis sa fuite forcée de chez son mari, dont elle avait reçu autant de coups que de caresses, elle eût vécu en guerrière voyageuse, sans voir un homme ? […] Mais Saccard en restait au raisonnement, la trouvant si bonne camarade, que la femme souvent disparaissait. » Ils finissent par coucher sans préméditation : « […] elle éclata en sanglots ; puis, dans cet attendrissement invincible, dans une sorte de paralysie de sa volonté, elle se trouva entre ses bras, elle lui appartint, sans joie ni pour l’un ni pour l’autre. Quand elle se reprit, elle n’eut pas de révolte, mais sa tristesse en fut accrue, à l’infini. Pourquoi avait-elle laissé s’accomplir cette chose ? elle n’aimait pas cet homme, lui-même ne devait pas l’aimer. […] Du reste, ils ne recommencèrent pas, puisque ni l’un ni l’autre ne paraissait en avoir l’envie. » Caroline fait son autoportrait, et l’on sait que Zola a voulu se peindre lui-même sous ce masque : « Autour de moi, tout a beau péricliter, s’effondrer, je suis quand même, dès le lendemain, gaie et confiante sur les ruines… J’ai pensé souvent que mon cas est, en petit, celui de l’humanité, qui vit, certes, dans une misère affreuse, mais que ragaillardit la jeunesse de chaque génération. À la suite de chacune des crises qui m’abattent, c’est comme une jeunesse nouvelle, un printemps dont les promesses de sève me réchauffent et me relèvent le cœur. Cela est tellement vrai, que, après une grosse peine, si je sors dans la rue, au soleil, tout de suite je me remets à aimer, à espérer, à être heureuse. Et l’âge n’a pas de prise sur moi, j’ai la naïveté de vieillir sans m’en apercevoir… » Saccard bâtit des châteaux en Espagne sur les projets de Hamelin, et c’est une sorte d’analyse des fantasmes du colonialisme naïf : « Il y avait aussi là-bas des mines de charbon, du charbon à fleur de roche, qui vaudrait de l’or, lorsque le pays se couvrirait d’usines ; sans compter les autres menues entreprises qui serviraient d’entractes, des créations de banques, des syndicats pour les industries florissantes, une exploitation des vastes forêts du Liban, dont les arbres géants pourrissent sur place, faute de routes. Enfin, il arrivait au gros morceau, à la Compagnie des chemins de fer d’Orient, et là, il délirait, car ce réseau de lignes ferrées, jeté d’un bout à l’autre sur l’Asie Mineure, comme un filet, c’était pour lui la spéculation, la vie de l’argent, prenant d’un coup ce vieux monde, ainsi qu’une proie nouvelle, encore intacte, d’une richesse incalculable, cachée sous l’ignorance et la crasse des siècles. » Caroline est bien d’accord : « Elle connaissait aussi les vallées et les montagnes, les villages des Maronites et des Druses perchés sur les plateaux, perdus au fond des gorges, les champs cultivés et les champs stériles. Et, des moindres coins, des déserts muets comme des grandes villes, elle avait rapporté la même admiration pour l’inépuisable, la luxuriante nature, la même colère contre les hommes stupides et mauvais. » […] « c’était le rêve qu’elle avait fait parfois d’un Orient débarbouillé de sa crasse, tiré de son ignorance, jouissant du sol fertile, du ciel charmant, avec tous les raffinement de la science. » Zola semble d’accord avec son personnage, car jamais dans cette œuvre il ne remettra en cause ce genre d’idées pseudo-philanthropiques : « Et c’était bien cela qu’elle voyait se dresser de nouveau, la marche en avant, irrésistible, la poussée sociale qui se rue au plus de bonheur possible, le besoin d’agir, d’aller devant soi, sans savoir au juste où l’on va, mais d’aller plus à l’aise, dans des conditions meilleures ; et le globe bouleversé par la fourmilière qui refait sa maison, et le continuel travail, de nouvelles jouissances conquises, le pouvoir de l’homme décuplé, la terre lui appartenant chaque jour davantage. L’argent, aidant la science, faisait le progrès. » Dans une réplique de Georges : « Tout cela, c’est la poésie des résultats, et nous n’en sommes même pas à la prose de la mise en œuvre. » je retrouve trace d’une citation de Hegel qui circule ici ou là, mais dont personne (sauf votre serviteur) ne donne jamais les références : « Un des conflits les plus souvent traités par le roman, et qui est un des sujets qui lui conviennent le mieux, est celui qui se joue entre la poésie du cœur et la prose des circonstances » (Esthétique, 1835). Saccard est épique, et la référence à Napoléon Ier sera un fil rouge de l’œuvre : « Et ce que les Croisades avaient tenté, ce que Napoléon n’avait pu accomplir, c’était cette pensée gigantesque de la conquête de l’Orient qui enflammait Saccard, mais une conquête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l’argent. Puisque la civilisation était allée de l’est en l’ouest, pourquoi donc ne reviendrait-elle pas vers l’est, retournant au premier jardin de l’humanité, à cet Eden de la presqu’île hindoustanique, qui dormait dans la fatigue des siècles ? » […] « Enfin, il allait se retrouver sur son chantier, en plein dans la bataille des intérêts, dans cette course au bonheur qui a été la marche même de l’humanité, de siècle en siècle, vers plus de joie et plus de lumière ». Les châteaux en Espagne ne sont pas sans rappeler le conseil de Picrochole au chapitre XXXIII de Gargantua : « Puis, un matin, tranquillement, Hamelin aborda le programme secret auquel il faisait parfois allusion, ce qu’il appelait, en souriant, le couronnement de l’édifice. « Alors, quand nous serons les maîtres, nous referons le royaume de Palestine, et nous y mettrons le pape… D’abord, on pourra se contenter de Jérusalem, avec Jaffa comme port de mer. Puis, la Syrie sera déclarée indépendante, et on la joindra… Vous savez que les temps sont proches où la papauté ne pourra rester dans Rome, sous les révoltantes humiliations qu’on lui prépare. C’est pour ce jour-là qu’il nous faudra être prêts. » Caroline, si elle a cédé une seule fois à Saccard, se refuse lors d’une seconde tentative : « Et puis, je vous assure que je suis prête à avoir de la vraie amitié pour vous, si vous êtes l’homme actif que je crois, et si vous faites toutes les grandes choses que vous dites… Voyons, c’est bien meilleur, l’amitié ! » Elle est veuve, et a manqué un mariage d’amour.

Chapitre III

Saccard trouve le nom de sa « Banque universelle ». En marchant en quête de souscripteurs, il a non pas une vision comme au chapitre II de La Curée, mais une audition de pièces d’or, avec une nouvelle allusion aux Mille et une Nuits : « Depuis une minute, Saccard était là, à regarder tomber l’averse, lorsque, dominant le roulement de l’eau, une claire sonnerie de pièces d’or lui fit dresser l’oreille. Cela semblait sortir des entrailles de la terre, continu, léger et musical, comme dans un conte des Mille et une Nuits. Il tourna la tête, se reconnut, vit qu’il se trouvait sous la porte de la maison Kolb […] et, du matin au soir, les jours de fonte, montait du sous-sol ce bruit cristallin des pièces d’or, remuées à la pelle, prises dans des caisses, jetées dans le creuset. Les passants du trottoir en ont les oreilles qui tintent, d’un bout de l’année à l’autre. Maintenant, Saccard souriait complaisamment à cette musique, qui était comme la voix souterraine de ce quartier de la Bourse, il y vit un heureux présage. » Ce chapitre permet de poser de nombreuses figures secondaires, et de souligner le parallèle entre l’argent et ce qu’il permet d’obtenir : « Flory, le visage mangé de barbe, avait là-dessous un nez à passions, une bouche aimable, des yeux tendres ; et il en était aux petites parties fines, pas chères, avec Mlle Chuchu, une figurante des Variétés, une maigre sauterelle du pavé parisien. » Quant à Gustave Sédille et Jacoby, ils se partagent, avec d’autres, une fille au mois : « Germaine Cœur, une superbe fille de vingt-cinq ans, un peu indolente et molle, dans l’opulence de sa gorge, qu’un collègue de Mazaud, le juif Jacoby, entretenait au mois. Elle avait toujours été avec des boursiers, et toujours au mois, ce qui est commode pour des hommes très occupés, la tête embarrassée de chiffres, payant l’amour comme le reste, sans trouver le temps d’une vraie passion. Elle était agitée d’un souci unique, dans son petit appartement de la rue de la Michodière, celui d’éviter les rencontres entre les messieurs qui pouvaient se connaître. »

Le banquier Gundermann, ennemi personnel de Saccard, mais admiré autant qu’haï, a droit à une visite qui ne donnera rien mais permet d’exposer clairement la nature de l’antisémitisme des milieux boursiers : « Ah ! le juif ! il avait contre le juif l’antique rancune de race, qu’on trouve surtout dans le midi de la France ; et c’était comme une révolte de sa chair même, une répulsion de peau qui, à l’idée du moindre contact, l’emplissait de dégoût et de violence, en dehors de tout raisonnement, sans qu’il pût se vaincre. […] Il dressait le réquisitoire contre la race, cette race maudite qui n’a plus de patrie, plus de prince, qui vit en parasite chez les nations, feignant de reconnaître les lois, mais en réalité n’obéissant qu’à son Dieu de vol, de sang et de colère ; et il la montrait remplissant partout la mission de féroce conquête que ce Dieu lui a donnée, s’établissant chez chaque peuple, comme l’araignée au centre de sa toile, pour guetter sa proie, sucer le sang de tous, s’engraisser de la vie des autres. Est-ce qu’on a jamais vu un juif faisant œuvre de ses dix doigts ? est-ce qu’il y a des juifs paysans, des juifs ouvriers ? Non, le travail déshonore, leur religion le défend presque, n’exalte que l’exploitation du travail d’autrui. Ah ! les gueux ! Saccard semblait pris d’une rage d’autant plus grande, qu’il les admirait, qu’il leur enviait leurs prodigieuses facultés financières, cette science innée des chiffres, cette aisance naturelle dans les opérations les plus compliquées, ce flair et cette chance qui assurent le triomphe de tout ce qu’ils entreprennent. À ce jeu de voleurs, disait-il, les chrétiens ne sont pas de force, ils finissent toujours par se noyer ; tandis que prenez un juif qui ne sache même pas la tenue des livres, jetez-le dans l’eau trouble de quelque affaire véreuse, et il se sauvera, et il emportera tout le gain sur son dos. C’est le don de la race, sa raison d’être à travers les nationalités qui se font et se défont. Et il prophétisait avec emportement la conquête finale de tous les peuples par les juifs, quand ils auront accaparé la fortune totale du globe, ce qui ne tarderait pas, puisqu’on leur laissait chaque jour étendre librement leur royauté, et qu’on pouvait déjà voir, dans Paris, un Gundermann régner sur un trône plus solide et plus respecté que celui de l’empereur. » On songe au Marchand de Venise de Shakespeare, lui aussi accusé d’antisémitisme, quand il ne faisait qu’exposer celui de son époque. On a droit à une scène de genre où le familial se mêle au professionnel, le banquier richissime gérant lui-même des affaires infimes entouré de sa famille : « Mais ce fut le comble au tapage : un petit garçon de cinq ou six ans, à cheval sur un bâton, fit irruption dans le cabinet en jouant de la trompette ; et, coup sur coup, il vint encore deux enfants, deux fillettes, l’une de trois ans, l’autre de huit, qui assiégèrent le fauteuil du grand-père, lui tirèrent les bras, se pendirent à son cou ; ce qu’il laissa faire placidement, les baisant lui-même avec cette passion juive de la famille, de la lignée nombreuse qui fait la force et qu’on défend. » Certes on pourrait trouver cela antisémite, mais en jetant un œil aux notes de lecture de Zola sur les Mémoires d’un coulissier d’Ernest Feydeau, on se rend compte que Zola a gommé l’accent juif transcrit par Feydeau : « Ah, fous foilà, sacré foleur de chuif allemand ! », etc. Il suffit de comparer au sabir judéo-alsacien dans lequel Balzac faisait s’exprimer le baron de Nucingen dans Splendeurs et Misères des courtisanes, pour comprendre l’évolution. Il faut citer encore ce paragraphe pour comprendre l’antagonisme entre ces deux personnages : « On l’avait mis au régime du lait, il ne pouvait même plus toucher à une viande, ni à un gâteau. Alors, à quoi bon un milliard ? Jamais non plus les femmes ne l’avaient tenté : durant quarante ans, il était resté d’une fidélité stricte à la sienne, et, aujourd’hui, sa sagesse était forcée, irrévocablement définitive. Pourquoi donc se lever dès cinq heures, faire ce métier abominable, s’écraser de cette fatigue immense, mener une vie de galérien que pas un loqueteux n’aurait acceptée, la mémoire bourrée de chiffres, le crâne éclatant de tout un monde de préoccupations ? Pourquoi cet or inutile ajouté à tant d’or, lorsqu’on ne peut acheter et manger dans la rue une livre de cerises, emmener à une guinguette au bord de l’eau la fille qui passe, jouir de tout ce qui se vend, de la paresse et de la liberté ? Et Saccard, qui, dans ses terribles appétits, faisait cependant la part de l’amour désintéressé de l’argent, pour la puissance qu’il donne, se sentait pris d’une sorte de terreur sacrée, à voir se dresser cette figure, non plus de l’avarice classique qui thésaurise, mais de l’ouvrier impeccable, sans besoin de chair, devenu comme abstrait dans sa vieillesse souffreteuse, qui continuait à édifier obstinément sa tour de millions, avec l’unique rêve de la léguer aux siens pour qu’ils la grandissent encore, jusqu’à ce qu’elle dominât la terre. » Éconduit, Saccard lâche la première occurrence de l’insulte qui reviendra maintes fois : « Ah ! le sale juif ! en voilà un, décidément, qu’il aurait eu du plaisir à casser d’un coup de dents, comme un chien casse un os ! »

Voici maintenant Daigremont, lui aussi mu par les femmes et l’argent : « Sans doute, ce chrétien-là valait deux juifs, et il passait pour un ogre dévorateur des jeunes affaires qu’on mettait en garde chez lui. […] Marié à une femme célèbre par sa beauté, comme ses tableaux, et qui remportait dans le monde de vifs succès de cantatrice, le maître du logis menait un train princier, était aussi glorieux de son écurie de course que de sa galerie, appartenait à un des grands clubs, affichait les femmes les plus coûteuses, avait loge à l’Opéra, chaise à l’hôtel Drouot et petit banc dans les lieux louches à la mode. Et toute cette large vie, ce luxe flambant dans une apothéose de caprice et d’art, était uniquement payé par la spéculation, une fortune sans cesse mouvante, qui semblait infinie comme la mer, mais qui en avait le flux et le reflux, des différences de deux et trois cent mille francs, à chaque liquidation de quinzaine. » Et puis le député Huret, que Saccard utilise pour communiquer avec son frère qui refuse de le voir : « Il n’existait, lui, que par le grand homme, à qui il devait sa candidature officielle, son élection, sa situation de domestique bon à tout faire, vivant des miettes de la faveur du maître. À ce métier, depuis deux ans, grâce aux pots-de-vin, aux gains prudents ramassés sous la table, il arrondissait ses vastes terres du Calvados, avec la pensée de s’y retirer et d’y trôner après la débâcle. » Rien à voir avec les députés honnêtes dont s’enorgueillit la France du XXIe siècle…

Chapitre IV

Ce chapitre est consacré aux difficultés pour monter la banque, et poursuit la présentation des personnages secondaires. Voilà Sabatini, le principal prête-nom, levantin présenté au chapitre I comme efféminé, mais dont on apprend qu’il est une sorte de Rocco Siffredi de la Bourse : « Puis, il le plaisanta sur Germaine Cœur, avec laquelle il l’avait rencontré la veille, faisant allusion crûment au bruit qui le douait d’un véritable prodige, une exception géante, dont rêvaient les filles du monde de la Bourse, tourmentées de curiosité. Et Sabatani ne niait pas, riait de son rire équivoque sur ce sujet scabreux : oui, oui ! ces dames étaient très drôles à courir après lui, elles voulaient voir. » Jantrou, ancien professeur devenu remisier, fait une proposition à Saccard, qui là encore n’a rien à voir avec les mœurs actuelles de nos Bouygues, Dassault et autres Berger : « Mais qu’est-ce que vous diriez d’un journal à vous, complètement à vous, dont je serais le directeur. Chaque matin, une page vous serait réservée, des articles qui chanteraient vos louanges, de simples notes rappelant l’attention sur vous, des allusions dans des études complètement étrangères aux finances, enfin une campagne en règle, à propos de tout et de rien, vous exaltant sans relâche sur l’hécatombe de vos rivaux… » Saccard reçoit la baronne Sandorff, qui éveille plutôt son orgueil que son désir : « Lorsqu’il fut seul, Saccard, instinctivement, se rapprocha de la glace, releva ses cheveux, où pas un fil blanc n’apparaissait encore. Il n’avait pourtant pas menti, les femmes ne le préoccupaient guère, depuis que les affaires le reprenaient tout entier ; et il ne cédait qu’à l’involontaire galanterie qui fait qu’un homme, en France, ne peut se trouver seul avec une femme, sans craindre de passer pour un sot, s’il ne la conquiert pas. » Touché par les accents dévots de la comtesse de Beauvilliers, sa voisine qui cache sa déchéance, Saccard marque un point : « C’était donc vrai qu’il y avait là un levier, dont l’emploi allait lui permettre de soulever le monde ! Avec son assimilation si rapide, il entra d’un coup dans la situation, parla lui-aussi en termes mystérieux de ce triomphe final qu’il poursuivrait en silence ; et sa parole était pénétrée de ferveur, il venait réellement d’être touché de la foi, de la foi en l’excellence du moyen d’action que la crise traversée par la papauté lui mettait aux mains. Il avait la faculté heureuse de croire, dès que l’exigeait l’intérêt de ses plans. » Il engage Dejoie, un protégé de Caroline Hamelin, qui fournira un des petits actionnaires à ruiner par Saccard, figure émouvante de père poule d’une jeune fille qu’il rêve d’établir à son avantage : « Il était ainsi devenu la vraie mère de la petite, l’élevant, la menant à l’école, la surveillant avec des soins infinis, le cœur débordant d’une adoration grandissante. » Les scrupules de Caroline permettent à Zola de préciser son parallèle entre argent et amour : « — Voyons, pensez-vous que sans… comment dirai-je ? sans la luxure, on ferait beaucoup d’enfants ?… Sur cent enfants qu’on manque de faire, il arrive qu’on en fabrique un à peine. C’est l’excès qui amène le nécessaire, n’est-ce pas ? […] sans la spéculation, on ne ferait pas d’affaires, ma chère amie… Pourquoi diable voulez-vous que je sorte mon argent, que je risque ma fortune, si vous ne me promettez pas une jouissance extraordinaire, un brusque bonheur qui m’ouvre le ciel ?… Avec la rémunération légitime et médiocre du travail, le sage équilibre des transactions quotidiennes, c’est un désert d’une platitude extrême que l’existence, un marais où toutes les forces dorment et croupissent ; tandis que, violemment, faites flamber un rêve à l’horizon, promettez qu’avec un sou on en gagnera cent, offrez à tous ces endormis de se mettre à la chasse de l’impossible, des millions conquis en deux heures, au milieu des plus effroyables casse-cou ; et la course commence, les énergies sont décuplées, la bousculade est telle, que, tout en suant uniquement pour leur plaisir, les gens arrivent parfois à faire des enfants, je veux dire des choses vivantes, grandes et belles… Ah ! dame ! il y a beaucoup de saletés inutiles, mais certainement le monde finirait sans elles. Madame Caroline s’était décidée à rire, elle aussi ; car elle n’avait point de pruderie. — Alors, dit-elle, votre conclusion est qu’il faut s’y résigner, puisque cela est dans le plan de la nature… Vous avez raison, la vie n’est pas propre. »

Chapitre V

La banque s’installe petit à petit, modestement d’abord, à l’instar des appétits de Saccard : « Il n’était pas si sage qu’il le prétendait, ayant eu, à cette époque, la fantaisie d’une petite chanteuse des Bouffes ! et il s’était même un jour oublié, à son tour, chez Germaine Cœur, où il n’avait trouvé aucune satisfaction. La vérité était que, le soir, il tombait de fatigue. » C’est le moment que Busch choisit pour commencer son attaque contre Saccard au sujet de son bâtard qu’il ignore avoir. Mais Zola va diluer ce fil à plaisir jusqu’au dernier chapitre, en inspirant à Caroline l’idée de prendre sur elle la nouvelle en court-circuitant Saccard. « Busch, en relevant avec soin les pans de sa redingote, qu’il semblait craindre de salir, se posa à lui-même, comme un point acquis, qu’elle couchait avec Saccard. » […] « Elle l’écouta, étonnée d’abord par ce roman qu’elle n’attendait point, car elle s’était imaginé qu’il s’agissait de quelque louche aventure d’argent ; puis, visiblement, elle s’attendrit, émue du triste sort de la mère et de l’abandon du petit, profondément remuée dans sa maternité de femme restée stérile. L’adjectif « stérile » nous semble s’adresser indirectement à Alexandrine, l’épouse de Zola, qui ignore encore la double paternité de son mari avec Jeanne. L’aventure permet au roman une échappée du côté des pauvres, dans le XVIIIe arrondissement actuel, dans « la cité de Naples » où la Méchain règne en despote sur une armée de gueux : « Une mauvaise affaire qui la tuerait, disait-elle, car elle y trouvait plus de soucis que de profits, surtout depuis que la préfecture la tracassait, lui envoyait des inspecteurs qui exigeaient des réparations, des améliorations, sous le prétexte que les gens crevaient chez elle comme des mouches. […] Et ce qu’elle ne disait point, c’était son âpreté à toucher ses loyers, jetant les familles à la rue, dès qu’on ne lui donnait pas d’avance ses deux francs, faisant elle-même sa police, si redoutée, que les mendiants sans asile n’auraient osé dormir pour rien contre un de ses murs. » Cette page semble avoir inspiré une scène de Tout pour réussir (1990) de John Boorman (cf. ci-dessous) où le père ruiné trouve asile dans une cité de cartons au bord de l’Hudson. Mais la Zola touch est inégalable : « Des familles de huit et dix personnes s’entassaient dans ces charniers, sans même avoir un lit souvent, les hommes, les femmes, les enfants se pourrissant les uns les autres, comme les fruits gâtés, livrés dès la petite enfance à l’instinctive luxure par la plus monstrueuse des promiscuités. Aussi des bandes de mioches, hâves, chétifs, mangés de la scrofule et de la syphilis héréditaires, emplissaient-elles sans cesse la cour, pauvres êtres poussés sur ce fumier ainsi que des champignons véreux, dans le hasard d’une étreinte, sans qu’on sût au juste quel pouvait être le père ». C’est là qu’elle découvre « Victor, vêtu des restes d’un pantalon et d’une veste de toile, par les trous desquels sa nudité passait. Il se trouvait en plein dans la clarté de la porte, elle restait béante, stupéfiée de son extraordinaire ressemblance avec Saccard. Tous ses doutes s’en allèrent, la paternité était indéniable. » Cette graine de voyou en avance pour son âge qualifie de « ma femme » une pauvresse qui le laisse partager son grabat : « Eh quoi ? ce gamin de douze ans, ce petit monstre, avec cette femme de quarante, ravagée et malade, sur cette paillasse immonde, au milieu de ces tessons et de cette puanteur ! Ah ! misère, qui détruit et pourrit tout ! » Histoire de souligner le parallèle, Caroline se rend directement de ce taudis à l’hôtel de Maxime pour lui emprunter les deux mille francs d’avance exigés par Busch : « Désabusé du vice, il ne continuait à en prendre que comme d’un dessert qui lui était défendu, à cause de son estomac déplorable. » […] « Au sortir du bain, il venait de passer un élégant costume de flanelle blanche, la peau fraîche et embaumée, avec sa jolie tête de fille, déjà fatiguée, les yeux bleus et clairs sur le vide du cerveau. » Maxime aurait refusé pour son père, mais il prête à Caroline : « Puis, quand il fut allé chercher les deux billets dans un petit meuble, et qu’il les lui eut remis, il lui prit les mains, les garda un instant entre les siennes, d’un air de gaieté amicale, en beau-fils qui a de la sympathie pour sa belle-maman. » Victor est donc exfiltré vers la luxueuse « Œuvre du Travail » prodiguée aux pauvres par la princesse d’Orviedo : « Il ne savait pas écrire, à peine lire, ayant toujours déserté l’école pour des bordées sur les fortifications ; et, de sa face d’enfant mûri trop vite, ne sortaient que les appétits exaspérés de sa race, une hâte, une violence à jouir, aggravées par le terreau de misère et d’exemples abominables dans lequel il avait grandi. » Le petit se réjouit du luxe, mais veut en jouir « sans rien faire ». Cette maternité cachée entraîne un changement chez Caroline, qui se refusait à Saccard : « Et trois mois s’écoulèrent, pendant lesquels, deux fois par semaine, elle allait voir Victor ; et, un soir, elle se retrouva dans les bras de Saccard, définitivement à lui, laissant s’établir des relations régulières. Que se passait-il donc en elle ? Était-elle, comme les autres, curieuse ? ces troubles amours de jadis, remués par elle, lui avaient-ils donné le sensuel désir de savoir ? Ou plutôt n’était-ce pas l’enfant qui était devenu le lien, le rapprochement fatal entre lui, le père, et elle, la mère de rencontre et d’adoption ? » […] « rien n’était en effet plus naturel ni plus tranquille que leur liaison : un ménage de raison simplement, lui heureux de l’avoir là, le soir, quand il ne sortait pas, elle presque maternelle, d’une affection calmante, avec sa vive intelligence et sa droiture. Et c’était vraiment, pour ce forban du pavé de Paris, brûlé et tanné dans tous les guets-apens financiers, une chance imméritée, une récompense volée comme le reste, que d’avoir à lui cette adorable femme, si jeune et si saine à trente-six ans, sous la neige de son épaisse chevelure blanche, d’un bon sens si brave et d’une sagesse si humaine, dans sa foi à la vie, telle qu’elle est, malgré la boue que le torrent emporte ».

Chapitre VI

Au faîte de sa puissance, Saccard est saisi par l’hybris. Il entend que L’Espérance, le journal qu’il s’est payé sur l’offre de Jantrou, attaque son frère Rougon qu’il accuse de ne pas le soutenir. Huret « fit remarquer que, là-bas, en Orient, l’appui du ministre avait singulièrement aidé l’ingénieur Hamelin, en lui ouvrant toutes les portes, en exerçant une pression sur certains personnages. » Mais Saccard veut une information secrète, ce que refuse Rougon : « il n’aime pas ça, il dit que ce sont des tripotages dont on se repent toujours. », et Saccard de conclure : « L’empire est vendu aux juifs, aux sales juifs. Tout notre argent est condamné à tomber entre leurs pattes crochues. » Les petits protégés de Saccard le prennent pour un prophète et vivent dans l’euphorie, sûrs de s’enrichir. Dejoie laisse sortir sa fille « à sa guise, certain d’elle, disait-il. Et il avait raison de compter sur sa bonne conduite, car elle était trop froide au fond, trop résolue à faire elle-même son bonheur, pour compromettre par une sottise le mariage si longuement préparé. Avec sa taille mince, ses grands yeux dans son joli visage pâle, elle s’aimait, d’une égoïste obstination, l’air souriant. » Le pauvre Jordan est lui aussi persécuté par Busch, alors que sa femme a des parents pleins aux as, les Maugendre, qui refusent de lui prêter la somme infime qui les délivrerait de l’usurier. Ces Maugendre ont un frère qui refuse leur aide pour satisfaire ses vices : « Sa sœur lui avait offert une chambre chez elle, dans la maison trop vaste, depuis que Marcelle était mariée ; mais il avait refusé, tenant à être libre, ayant des vices, occupant une seule pièce, au fond d’un jardin de la rue Nollet, où continuellement se glissaient des jupes. » Ironie du sort, les Maugendre vont se mettre pour leur malheur à dilapider à la Bourse l’héritage qu’ils réservent à leur fille pour après leur mort. Jantrou, qui se souvient avoir été humilié jadis par le père de la baronne Sandorff, lui conseille de changer d’amant et de prendre Saccard : « Croyez-moi, si c’est à recommencer, ne manquez pas l’affaire, parce que, vous qui êtes toujours à la chasse des renseignements, vous les trouveriez, sans tant de peine sous le traversin de ce monsieur-là… » Mais le coup espéré par Saccard arrive enfin. Ce n’est pas son frère comme il le croit, qui lui donne le tuyau, mais c’est Huret qui a espionné dans son cabinet et vu une dépêche secrète au moment de la bataille de Sadowa : « Si aucun bruit ne transpirait avant deux heures de l’après-midi, s’ils avaient à eux une heure de Bourse, une demi-heure seulement, le coup était fait, ils opéraient la grande rafle sur la juiverie, comme disait Saccard. » Ironie du sort, la baronne Sandorff n’est pas au courant, alors que son mari en tant qu’ambassadeur, aurait pu lui donner le même tuyau, et Saccard de jubiler : « Jamais elle ne lui avait paru plus désirable, il était certain de l’avoir, à son heure. » Le coup porte : « Saccard passa grand homme. D’un coup de râteau, il venait de ramasser la presque totalité de l’argent perdu par les baissiers. Personnellement, il avait mis en poche deux millions. Le reste allait entrer dans les caisses de l’Universelle, ou plutôt se fondre aux mains des administrateurs. À grand-peine, il finit par persuader à madame Caroline que la part d’Hamelin, dans ce butin si légitimement conquis sur les juifs, était d’un million. » Quelques jours plus tard, la baronne s’offre, mais Caroline se trouve de passage au journal au moment même, et est informée par Dejoie, qui ignore sa situation : « Et là, à la première attaque brutale, elle céda, sur le divan, ainsi qu’une fille, d’avance résignée à l’aventure. Mais une complication se produisit, il arriva que madame Caroline, en course dans le quartier Montmartre, monta au journal. […] Elle venait d’éprouver, en plein cœur, une douleur si aiguë, si atroce, qu’elle ne se souvenait pas d’avoir jamais tant souffert ; et c’était la stupeur de cette affreuse blessure qui la clouait là. Qu’allait-elle faire à présent, enfoncer cette porte, se ruer sur cette femme, les souffleter tous les deux d’un scandale ? » […] « Elle aimait Saccard, elle en emportait l’étonnement et la douleur, comme d’une plaie honteuse qu’elle ne voulait pas montrer ».

Chapitre VII

C’est l’apothéose de Saccard. Caroline a des pensées qui s’adressent sans doute surtout à Madame Zola : « À trente-six ans, étant si sage, se croyant sans illusions, ne pouvait-elle donc fermer les yeux, se conduire plus en mère qu’en amante, à l’égard de cet ami auquel elle s’était résignée sur le tard, dans une minute d’absence morale, et qui, lui aussi, avait singulièrement dépassé l’âge des héros ? Parfois, elle répétait qu’on accordait trop d’importance à ces rapports des sexes, simples rencontres souvent, dont on embarrassait ensuite l’existence entière. D’ailleurs, elle souriait la première de l’immoralité de sa remarque, car n’étaient-ce pas alors toutes les fautes permises, toutes les femmes à tous les hommes ? Et, pourtant, que de femmes sont raisonnables en acceptant le partage avec une rivale ! que la pratique courante l’emporte en heureuse bonhomie sur la jalouse idée de la possession unique et totale ! » Un domestique renvoyé se venge en lui indiquant la garçonnière où Saccard partage la baronne avec son amant officiel, Delcambre : « — D’autant plus qu’aujourd’hui madame assisterait peut-être bien à quelque chose de rigolo… » En effet, la femme de chambre a vendu sa maîtresse à Delcambre, qui doit la surprendre avec Saccard ce jour-là. Leurs rapports sont des plus romantiques : « Elle se montrait d’habitude très exacte, en femme d’affaires qui sait le prix du temps. Les premières fois, il avait eu la désillusion de ne pas trouver l’ardente amoureuse qu’il espérait, chez cette femme si brune, aux paupières bleues, à la provocante allure de bacchante en folie. Elle était de marbre, lasse de son inutile effort à la recherche d’une sensation qui ne venait point, tout entière prise par le jeu, dont l’angoisse au moins lui chauffait le sang. Puis, l’ayant sentie curieuse, sans dégoût, résignée à la nausée, si elle croyait y découvrir un frisson nouveau, il l’avait dépravée, obtenant d’elle toutes les caresses. Elle causait Bourse, lui tirait des renseignements ; et, comme le hasard aidant sans doute, elle gagnait depuis sa liaison, elle traitait un peu Saccard en fétiche, l’objet ramassé que l’on garde et que l’on baise, même malpropre, pour la chance qu’il vous porte. » Le « flagrant délit » donne lieu à une scène d’anthologie que vous retrouverez dans cet article sur les insultes. « Même pas mal », aurait pu dire Saccard, qui se récupère la baronne à lui tout seul. Caroline gamberge toujours, avec ce rappel de La Bête humaine : « Ce qui surtout l’angoissait, c’était ce terrible train, ce galop continu dont on menait l’Universelle, pareille à une machine, bourrée de charbon, lancée sur des rails diaboliques, jusqu’à ce que tout crevât et sautât, sous un dernier choc. ». Maxime raconte l’histoire de sa belle-mère Renée, ce qui horrifie Caroline, qui ne sait plus que penser de Saccard, ange ou démon ? Et l’on en revient toujours à la même alternative : « Alors, madame Caroline eut la brusque conviction que l’argent était le fumier dans lequel poussait cette humanité de demain. […] Elle se rappelait cette idée que, sans la spéculation, il n’y aurait pas de grandes entreprises vivantes et fécondes, pas plus qu’il n’y aurait d’enfants, sans la luxure. Il faut cet excès de la passion, toute cette vie bassement dépensée et perdue, à la continuation même de la vie. […] L’argent, empoisonneur et destructeur, devenait le ferment de toute végétation sociale, servait de terreau nécessaire aux grands travaux dont l’exécution rapprocherait les peuples et pacifierait la terre. Elle avait maudit l’argent, elle tombait maintenant devant lui dans une admiration effrayée : lui seul n’était-il pas la force qui peut raser une montagne, combler un bras de mer, rendre la terre enfin habitable aux hommes, soulagés du travail, désormais simples conducteurs de machines ? Tout le bien naissait de lui, qui faisait tout le mal. » Elle absout provisoirement son monstre adoré : « Elle voulait être supérieure à l’angoisse du partage, dégagée de l’égoïsme charnel de l’amour. Être à lui, le savoir à d’autres, cela n’avait pas d’importance. Et elle l’aimait pourtant, de tout son cœur courageux et charitable. C’était l’amour triomphant, ce Saccard, ce bandit du trottoir financier, aimé si absolument par cette adorable femme, parce qu’elle le voyait, actif et brave, créer un monde, faire de la vie. »

Chapitre VIII

Voici l’Exposition universelle de 1867 « qui allait faire de Paris l’auberge du monde, auberge pavoisée, pleine de musiques et de chants, où l’on mangeait, où l’on forniquait dans toutes les chambres. Jamais règne, à son apogée, n’avait convoqué les nations à une si colossale ripaille » […] « On s’étouffait dans les petits théâtres et dans les restaurants, les trottoirs n’étaient plus assez larges pour le torrent débordé de la prostitution. » Saccard manigance de plus belle pour faire monter le cours des actions, et réussit à éteindre les scrupules pourtant raisonnables de Caroline et Georges Hamelin, en utilisant l’argument antisémite : « — Laissez donc, n’ayez aucun remords : c’est de l’argent reconquis sur ces sales juifs ! » Tous les trois s’égayèrent. Et madame Caroline, qui s’était assise, eut un geste de tolérance et d’abandon. Pouvait-on se laisser manger et ne pas manger les autres ? C’était la vie. Il aurait fallu des vertus trop sublimes ou la solitude sans tentation d’un cloître. » Jantrou a des idées publicitaires stupéfiantes : « il courut même une plaisanterie, on raconta qu’il avait fait tatouer ces mots : Achetez de l’Universelle, aux petits coins les plus secrets et les plus délicats des dames aimables, en les lançant dans la circulation. » Saccard rencontre le roi de Prusse et la silhouette inquiétante de Bismarck au hasard des fêtes : « C’était le comte de Bismarck, dont la grande taille dominait toutes les têtes, riant d’un rire large, les yeux gros, le nez fort, avec une mâchoire puissante, que barraient des moustaches de conquérant barbare. » Saccard est blasé question femmes : « La baronne Sandorff, dont les paupières meurtries et les lèvres rouges mentaient décidément, commençait à ne plus l’amuser, d’une froideur de glace, au milieu de ses curiosités perverses. Et, d’ailleurs, lui-même n’avait jamais connu de grandes passions, étant de ce monde de l’argent, trop occupé, dépensant autre part ses nerfs, payant l’amour au mois. Aussi, lorsque l’idée de la femme lui vint, sur le tas de ses nouveaux millions, ne songea-t-il qu’à en acheter une très cher, pour l’avoir devant tout Paris, comme il se serait fait cadeau d’un très gros brillant, simplement vaniteux de le piquer à sa cravate. Puis, n’était-ce pas là une excellente publicité ? un homme capable de mettre beaucoup d’argent à une femme, n’a-t-il pas dès lors une fortune cotée ? Tout de suite son choix tomba sur Mme de Jeumont, chez qui il avait dîné deux ou trois fois avec Maxime. Elle était encore fort belle à trente-six ans, d’une beauté régulière et grave de Junon, et sa grande réputation venait de ce que l’empereur lui avait payé une nuit cent mille francs, sans compter la décoration pour son mari, un homme correct qui n’avait d’autre situation que ce rôle d’être le mari de sa femme. » Par contre, il est humilié par la petite Mme Conin, qui se refuse par caprice, alors qu’elle se donne à tous : « D’un joli geste, elle protesta. Non, non ! elle n’avait pas d’amant. Pas un homme ne pouvait se vanter de l’avoir eue deux fois. Pour qui la prenait-il ? Une fois, oui ! par hasard, par plaisir, sans que ça tirât autrement à conséquence ! Et tous restaient ses amis, très reconnaissants, très discrets. » […] « Comment ! l’argent ne donnait donc pas tout ? Voilà une femme que d’autres avaient pour rien, et qu’il ne pouvait avoir, lui, en y mettant un prix fou ! »

Chapitre IX

L’hybris est au plus haut : Hamelin travaille à « la transformation de l’Universelle en une banque catholique, s’appuyant sur les intérêts chrétiens du monde entier, toute une vaste machine, destinée à écraser, balayer du globe la banque juive ». Saccard s’ennuie décidément en amour (dans ces derniers chapitres, Zola se répète, le récit patine) : « Il ne trouvait même plus le temps d’aller voir la baronne Sandorff […]. À la vérité, elle l’avait lassé par le mensonge de ses yeux de flamme, cette froideur que ses tentatives perverses ne parvenaient pas à échauffer. Puis, un désagrément lui était arrivé, le même qu’il avait fait subir à Delcambre : […] il était entré au moment où la baronne se trouvait entre les bras de Sabatani. Dans l’orageuse explication qui avait suivi, il ne s’était calmé qu’après une confession entière, celle d’une simple curiosité […]. Ce Sabatani, toutes les femmes en parlaient comme d’un tel phénomène, on chuchotait sur cette chose si énorme, qu’elle n’avait pu résister à l’envie de voir. Et Saccard pardonna, lorsque, à une question brutale, elle eut répondu que, mon Dieu ! après tout, ce n’était pas si étonnant. Il ne la voyait plus guère qu’une fois par semaine, non pas qu’il lui gardât rancune mais parce qu’elle l’ennuyait, simplement. » Les bruits commencent à circuler sur la catastrophe, mais la plupart des petits actionnaires s’enragent contre toute évidence, même les mieux informés, comme Jantrou : « Placé à la source des bruits, les fabriquant lui-même au besoin, il se comparait plaisamment à un horloger, qui vit au milieu de centaines de pendules, et qui ne sait jamais l’heure exacte. » Il conseille à la baronne de trahir Saccard pour Gundermann, ce qui est une gageure, car « la froideur du juif était connue, rien ne devait être plus compliqué ni plus difficile que de le séduire ». Celle-ci se heurte à un mur : « Mais il restait bien calme, et il ne se recula même pas, la chair morte, sans un aiguillon à réprimer. Tandis qu’elle parlait, lui dont l’estomac était également détruit, et qui vivait de laitage, il prenait un à un, dans un compotier, sur la table, des grains de raisin qu’il mangeait d’un geste machinal, l’unique débauche qu’il se permettait parfois, aux grandes heures de sensualité, quitte à la payer par des journées de souffrance. Il eut un rire narquois, en homme qui se sait invincible, lorsque la baronne, d’un air d’oubli, dans le feu de sa prière, lui posa enfin sur le genou sa petite main tentatrice, aux doigts dévorants, souples comme un nœud de couleuvres. » Rougon envoie balader Huret : « – Mais, tonnerre de Dieu ! hurla Saccard, quand je vous dis que je me fous de toute la clique, de Rougon, de Delcambre, et de vous par-dessus le marché ! » Lui qui néglige de se rendre chez Busch pour régler l’affaire de ce fils bâtard, y va pour négocier la petite dette que finit par lui avouer Marcelle, l’épouse de Jordan, définitivement lâchée par ses parents. C’est l’occasion d’une seconde dissertation anticapitaliste de Sigismond : « j’ai veillé toute la nuit, pour lire cette œuvre que j’ai reçue hier… Une œuvre, oui ! dix années de la vie de mon maître, Karl Marx, l’étude qu’il nous promettait depuis longtemps sur le capital !… Voici notre Bible, maintenant, la voici ! » Saccard l’écoute patiemment bien que ses propos lui soient incompréhensibles, mais c’est un moyen un peu téléphoné d’introduire l’antithèse : « Il faut tuer, tuer l’argent ! »

On revient aux manigances entrecroisées de Busch, qui court plusieurs lièvres parmi les personnages, comme celui de la comtesse de Beauvilliers. Il a enfin retrouvé la fille séduite par feu le comte : « cette grosse fille, aux durs cheveux noirs tombant sur les sourcils, à la face plate et molle, d’une bassesse immonde, l’avait d’abord surpris ; puis il s’était rendu compte de son charme spécial, surtout avant ses dix années de prostitution, ravi d’ailleurs qu’elle fût tombée si bas, abominable. Il lui avait offert mille francs, si elle lui abandonnait ses droits sur la reconnaissance. Elle était stupide, elle avait accepté le marché avec une joie d’enfant. Enfin, on allait donc pouvoir traquer la, on avait l’arme cherchée, inespérée même, à ce point de laideur et de honte ! » En revanche, Saccard persiste à se ficher de sa réputation : « – Ne dites donc pas de bêtises. Vous savez bien que la justice ne s’occupe pas de ces choses-là… Et, si vous espérez me faire chanter, c’est encore plus bête, parce que, moi, je me fiche de tout. Un enfant ! mais je vous dis que ça me flatte ! » Il est intraitable sur les actions, et court à sa perte en bon Œdipe sourd aux présages : « Je veux le cours de trois mille… J’ai acheté et j’achèterai encore, quitte à en crever… Oui ! que je crève, que tout crève avec moi, si je ne fais pas et si je ne maintiens pas le cours de trois mille ! » Et la barre est passée : « Et ce fut le 21 que le cours de trois mille vingt francs fut proclamé à la Bourse, au milieu d’une agitation de foule démente ».

Chapitre X

La chute est lente, à cause de l’obstination insensée de Saccard, et de la foi aveugle qu’il a su inspirer à ses disciples. Zola s’amuse à reprendre le leitmotiv du couple burlesque des deux agents de change à la tactique opposée : « Le baissier Moser, plus inquiet et plus jaune que de coutume, se heurta contre le haussier Pillerault, arrogamment planté sur ses hautes jambes de héron. » Le haussier professe une règle qui s’est encore vérifiée lors de nos bulles spéculatives du XXIe siècle : « le mieux est encore de suivre son idée, au petit bonheur… Il n’y a que la chance. On a de la chance ou l’on n’a pas de chance. Alors, quoi ? il ne faut pas réfléchir. Moi, chaque fois que j’ai réfléchi, j’ai failli y rester… » La bataille est engagée, et Zola file la métaphore épique, la référence à Waterloo. Saccard a un ennemi personnel dans sa rage antisémite : « Celui qu’il semblait ainsi chercher, par-dessus les têtes, c’était Gundermann absent, Gundermann qu’il aurait voulu voir abattu, grimaçant, demandant grâce ; et il tenait au moins à ce que toutes les créatures inconnues du juif, toute la sale juiverie qui se trouvait là, hargneuse, le vît lui-même, transfiguré, dans la gloire de son succès. » Les petits actionnaires sont parfois guidés par la luxure dans leur acharnement à attendre une ultime hausse de vingt francs : « C’était une paire de solitaires pour Chuchu qui tyrannisait maintenant Flory de ses exigences, et un semestre d’avance pour Germaine Cœur que Gustave avait fait la bêtise d’enlever définitivement à Jacoby, lequel venait de prendre au mois une écuyère de l’Hippodrome. » Zola nous assomme de détails techniques sur les ressorts de la Bourse, avec un certain humour macho : « Les femmes, tout entières au jeu par passion et par mode, affectaient de se servir des mots techniques de liquidation, prime, report, déport, sans toujours les comprendre. » Les notes Pléiade p. 1342 citent les « Notes Lévy » où Zola reconnaît qu’en fait : « À cela M. Georges Lévy m’a répondu d’une façon assez obscure ; du moins je n’ai pas compris ». La philosophie de Pilllerault ou cette simple comparaison sont effectivement plus limpides que les arcanes de la Bourse : « Au-dessus du cours de deux mille francs, la folie commençait pour les actions de l’Universelle ; à trois mille, c’était la démence pure, elles devaient retomber, comme la pierre lancée en l’air retombe forcément ; et il attendait. » Saccard est espionné par sa baronne : « Le sommeil l’y terrassait, il y dormait une heure ou deux, les seules heures délicieuses d’anéantissement ; et la baronne, alors, ne se faisait aucun scrupule de fouiller ses poches, de lire les lettres de son portefeuille ; car il était devenu complètement muet, elle n’en tirait plus un seul renseignement utile, convaincue même qu’il mentait, quand elle lui arrachait un mot, au point qu’elle n’osait plus jouer sur ses indications. » La stratégie de Saccard, si elle finit par tromper la baronne, qui le vend en vain à Gundermann, ne trompe pas les gros sociétaires, qui le trahissent au dernier moment, bénéficiant du délit d’initié prodigué par certains agents de change, et c’est Waterloo : « Que faisait donc Nathansohn, dont il attendait des ordres d’achat ? et il ne sut que plus tard l’adroite tactique de ce dernier, qui, tout en achetant pour Saccard, vendait pour son propre compte, averti de la vraie situation par son flair de juif. » […] « Comme à Waterloo, Grouchy n’arrivait pas, et c’était la trahison qui achevait la déroute ».

Chapitre XI

Saccard est fini, même s’il ne s’y résout pas. Son frère le lâche définitivement : « Mais la vérité était que Rougon venait de prendre l’énergique parti d’en finir, avec ce membre gangrené de sa famille, qui, depuis des années, le gênait, dans d’éternelles terreurs d’accidents malpropres, et qu’il préférait enfin trancher violemment. Si la catastrophe arrivait, il était résolu à laisser aller les choses. Puisqu’il n’obtiendrait jamais de Saccard son exil, le plus simple n’était-il pas de le forcer à s’expatrier lui-même, en lui facilitant la fuite, après quelque bonne condamnation ? » Chez Caroline, c’est le défilé des victimes de la chute, les petits actionnaires. Dejoie a perdu sa fille Nathalie, dont la dot a fondu à cause de sa bêtise de père d’espérer toujours plus. Caroline est cependant médusée que personne n’en veuille à Saccard : « Quelle puissante action Saccard avait-il donc eue sur le troupeau, pour le discipliner sous un tel joug de crédulité ? » Le seul qui s’en tire est l’écrivain Jordan, qui – ironie du sort – va pouvoir voler au secours de ses ladres de beaux parents dûment ruinés : « Après tant d’années de travail ingrat, son premier roman, publié d’abord dans un journal, lancé ensuite par un éditeur, avait pris brusquement l’allure d’un gros succès ; et il se trouvait riche de quelques milliers de francs, toutes les portes ouvertes devant lui désormais, brûlant de se remettre au travail, certain de la fortune et de la gloire. » De plus Marcelle est enceinte, ce qui bouleverse « Mme Caroline, [qui] dans l’incurable désespoir de sa stérilité, regarda Marcelle un peu rougissante et dont elle n’avait pas remarqué la taille déjà épaissie. » Les administrateurs et certains agents de change s’en sont mis plein les poches : « Presque tous les administrateurs de l’Universelle s’étaient, d’ailleurs, taillé royalement leur part, les uns, comme Huret et Kolb, en réalisant au plus haut cours, avant l’effondrement, les autres, comme le marquis et Daigremont, en passant aux baissiers, par une tactique de traîtres ; sans compter que, dans une de ses dernières réunions, lorsque la société était déjà aux abois, le conseil d’administration avait fait créditer chacun de ses membres de cent et quelques mille francs. »

Chapitre XII

Le procès approche. On fait le bilan du comportement cynique (philosophiquement) de la princesse d’Orviedo, qui « enfin, était ruinée », et s’apprête à vendre son hôtel et à s’enfermer dans un couvent. La comtesse de Beauvilliers connaît peut-être le plus grand acharnement du sort, car en plus d’être ruinées et contraintes de vendre leur hôtel pour un petit appartement, sa fille Alice est victime de Victor : « Alice, appelée peut-être, entrant pour donner un bol de lait à ce garçon de quinze ans, velu comme un homme, puis la brusque faim du monstre pour cette chair frêle, ce cou trop long, le saut du mâle en chemise, la fille étouffée, jetée sur le lit ainsi qu’une loque, violée, volée, et les vêtements passés à la hâte, et la fuite. » Pour relater ce viol, Zola prend un accent hugolien, ce qui nous fait regarder comme un trait d’ironie d’avoir donné ce prénom à ce gavroche du caniveau : « Avait-elle donc un sens, cette rencontre imbécile et abominable ? Pourquoi avoir brisé ceci contre cela ? » C’est juste ce jour-là que l’ignoble Busch choisit pour venir extorquer le peu qu’il reste, les bijoux de famille, en exhibant sa putain stipendiée. Caroline est surtout inquiète de l’errance de Victor, qui permet de glisser le thème fondateur des Rougon-Macquart : « C’était vrai, ce monstre, lâché par le monde, errant et traqué, quelle hérédité du mal allait-il assouvir au travers des foules, comme un loup dévorateur ? » Pour la seconde fois, Caroline se précipite chez Maxime après avoir constaté la déchéance de Victor, histoire de souligner le contraste entre les deux demi-frères : « N’était-ce pas la réponse à cette question de savoir si l’argent n’est point l’éducation, la santé, l’intelligence ? Puisque la même boue humaine reste dessous, toute la civilisation se réduit-elle à cette supériorité de sentir bon et de bien vivre ? » Cela nous rappelle la fable de La Fontaine sur César et Laridon. Caroline-Zola est moins optimiste que Voltaire quand elle conclut : « Il y avait certainement là des hommes sains et forts qui poussaient. Un bandit sur quatre ou cinq honnêtetés moyennes, que cela serait beau encore, dans les hasards qui aggravent ou qui amoindrissent les tares héréditaires ! » Caroline finit par se laisser fléchir par son frère pour visiter Saccard en prison, qu’elle fait pleurer par le récit des tribulations de son ignoble rejeton qu’il n’a pas pris le temps d’aller voir malgré son engagement : « ces larmes de Saccard étaient singulières, grises et lourdes, venues de loin, d’un cœur durci, encrassé par des années de brigandage ». Mais Saccard n’a rien rabattu de sa superbe, droit dans ses bottes de spéculateur : « – Est-ce que la vie s’inquiète de ça ! Chaque pas que l’on fait écrase des milliers d’existences. » Le motif antisémite est toujours virulent, mais atténué chez Caroline : « – Ah ! ce Gundermann, ce sale juif, qui triomphe parce qu’il est sans désirs !… C’est bien la juiverie entière, cet obstiné et froid conquérant, en marche pour la souveraine royauté du monde, au milieu des peuples achetés un à un par la toute-puissance de l’or. Voilà des siècles que la race nous envahit et triomphe, malgré les coups de pied au derrière et les crachats. […] Oui, la haine du juif, je l’ai dans la peau, oh ! de très loin, aux racines mêmes de mon être !