Accueil > Zola pour les nuls > L’Œuvre, d’Émile Zola

Zola dans l’atelier des peintres. Niveau lycées

L’Œuvre, d’Émile Zola

L’Œuvre, d’Émile Zola

La Pléiade, 1886 (édition de 1966).

mercredi 3 mai 2017

Comme l’explique Henri Mitterand, il est étonnant que ce roman sur la peinture n’arrive qu’en 14e position des Rougon-Macquart, alors que le monde des peintres a été pour Zola un liquide amniotique dès sa réinstallation à Paris avec sa mère à l’âge de 18 ans ; il a fréquenté ce monde avant et mieux que celui de l’édition, et Paul Cézanne, l’un des modèles principaux du protagoniste Claude Lantier, fut l’ami de Zola dès l’époque du collège à Aix-en-Provence, et le resta jusqu’à la publication de ce roman. Plusieurs facteurs expliquent le retard de cette œuvre que Zola avait en lui depuis si longtemps. La publication en 1867 de Manette Salomon des frères Goncourt, roman sur le monde des peintres, qui vaudra à Zola une jalousie terrible d’Edmond de Goncourt à la publication de L’Œuvre : qu’aurait-ce été en 1870, demande Henri Mitterand ? Les premiers romans du cycle devaient être des « romans de fondation », et pendant ce temps, les années passaient, et le « groupe des Batignolles » vivait des moments difficiles, produisant des œuvres qui ne correspondaient plus totalement au goût naturaliste de Zola (il n’apprécie guère l’avènement de l’impressionnisme, encore moins le symbolisme) ; de plus, Zola s’apprête comme dans ses autres romans, à donner une vision pessimiste de ce milieu d’artistes, ce qui n’est pas de nature à plaire à ses amis qui combattent toujours pour une place au soleil, d’où le refroidissement de sa relation avec Cézanne à la publication du livre. L’étude d’une bande d’amis artistes et de leurs dissensions dans le temps est un thème secondaire très important, avec un éclairage sur, je cite : « l’acte sexuel, l’origine et l’achèvement continu du monde », avec mention des turpitudes auxquels se livrent en leur jeunesse certains de la bande, des choses qu’en principe on garde secrètes. Tout cela contribue à expliquer qu’il ait tant tardé pour L’Œuvre, et Mitterand conclut que le roman vient peut-être trop tard : « En 1885, il avait quarante-cinq ans, l’âge de la maturité, le succès et la fortune étaient venus, au-delà de toute espérance ; mais aussi, déjà, quelque lassitude. Depuis près de cinq ans, il avait abandonné le champ de bataille de la presse. Saurait-il revivre, et faire revivre, sans en rien mutiler, sans en rien travestir, toutes les fougues d’autrefois ? » En tout cas L’Œuvre, titre sur lequel Zola hésita longtemps, est aussi la première mise en abyme explicite de l’œuvre zolien, sous l’avatar de Pierre Sandoz. Pour la petite histoire, L’Œuvre est un roman que j’avais étudié en Première, avec mon excellent prof de français au lycée de Villemomble, Alain Roze. Je ne l’avais donc pas relu depuis 33 ans. Eh bien, avouerai-je que je n’en ai retrouvé absolument aucun souvenir, pas une seule phrase que je me rappelle avoir lue jadis ? De quoi nous rendre bien modestes sur nos prétentions pédagogiques avec nos élèves si prétendument faibles ! Cela dit, je ne crois pas qu’il s’agisse du meilleur choix au lycée, sauf peut-être pour une classe de 2re L dont tous les élèves suivraient l’option histoire de l’art. L’histoire d’un amour désespéré, une destinée de raté de l’art, et des amitiés qui vont à cloche cœur, il y a dans les Rougon-Macquart plus exaltant pour des lycéens !

– aller à la fin de l’article

– Genèse

– Réception de l’œuvre

– chapitre I

– chapitre II

– chapitre III

– chapitre IV

– chapitre V

– chapitre VI

– chapitre VII

– chapitre VIII

– chapitre IX

– chapitre X

– chapitre XI

– chapitre XII

Genèse

Le roman L’Œuvre a été rédigé entre le 12 mai 1885 et le 22 février 1886, et parut en 80 feuilletons dans le quotidien Gil Blas du 23 décembre 1885 au 27 mars 1886. Le dossier et son étude dans l’édition Pléiade sont conséquents. Nous en prélèverons certains détails curieux ou instructifs. Le dossier préparatoire contient une liste des personnages avec leur « âge de principe en 1861, et leur âge « en trichant » » ! Le volume parut dans la foulée chez Charpentier, et ne connut que peu de succès : en 1930, il était avec La Joie de vivre, l’un des deux seuls volumes à ne pas avoir atteint les 100 000 exemplaires.

Le monde des peintres a été pour Zola un liquide amniotique lors de sa réinstallation à Paris à l’âge de 18 ans ; il a fréquenté ce monde avant et mieux que celui de l’édition, et Paul Cézanne, l’un des modèles principaux du protagoniste Claude Lantier, fut le meilleur ami de Zola à l’époque du collège à Aix-en-Provence. Zola ne cessa d’encourager son condisciple lorsqu’il doutait de ses capacités. Mitterand cite entre autres une émouvante missive du 3 mars 1861, dans laquelle Zola donne à son ami des conseils chiffrés : « Paris t’offre un avantage que tu ne saurais trouver autre part, celui des musées où tu peux étudier d’après les maîtres, depuis onze heures jusqu’à quatre heures. Voici comment tu pourras diviser ton temps. De six à onze tu iras dans un atelier peindre d’après le modèle vivant ; tu déjeuneras, puis, de midi à quatre, tu copieras, soit au Louvre, soit au Luxembourg, le chef-d’œuvre qui te plaira. Ce qui fera neuf heures de travail ; je crois que cela suffit et que tu ne peux tarder, avec un tel régime, de bien faire. Tu vois qu’il nous restera toute la soirée de libre et que nous pourrons l’employer comme bon nous semblera, et sans porter aucun préjudice à nos études. Puis, le dimanche, nous prendrons notre volée et nous irons à quelques lieues de Paris ; les sites sont charmants et, si le cœur t’en dit, tu jetteras sur un bout de toile les arbres sous lesquels nous aurons déjeuné. Je fais chaque jour des rêves charmants que je veux réaliser lorsque tu seras ici : le travail poétique, tel que nous l’aimons. Je suis paresseux pour les travaux de brute, pour les occupations qui n’occupent que le corps et étouffent l’intelligence. Mais l’art, qui occupe l’âme, me ravit, et c’est souvent lorsque je suis couché nonchalamment que je travaille le plus. Il y a une foule de gens qui ne comprennent pas cela, et ce n’est pas moi qui me chargerai de le leur faire comprendre. — D’ailleurs, nous ne sommes plus des gamins, il nous faut songer à l’avenir. Travaillons, travaillons : c’est l’unique moyen d’arriver. Quant à la question pécuniaire, il est un fait que 125 francs par mois ne te permettront pas un grand luxe. Je veux te faire le calcul de ce que tu pourras dépenser. Une chambre de 20 francs par mois ; un déjeuner de 18 sous et un dîner de 22 sous, ce qui fait 2 francs par jour, ou 60 francs par mois ; en ajoutant les 20 francs de chambre, soit 80 francs par mois. Tu as ensuite ton atelier à payer ; celui de Suisse, un des moins chers, est, je crois, de 10 francs ; de plus, je mets 10 francs de toiles, pinceaux, couleurs ; cela fait 100 francs. […] ». On remarque que dans le roman, Zola ne donnera à Claude que 1000 francs de rente annuelle, ce qui l’oblige à trouver des compléments pour vivre…

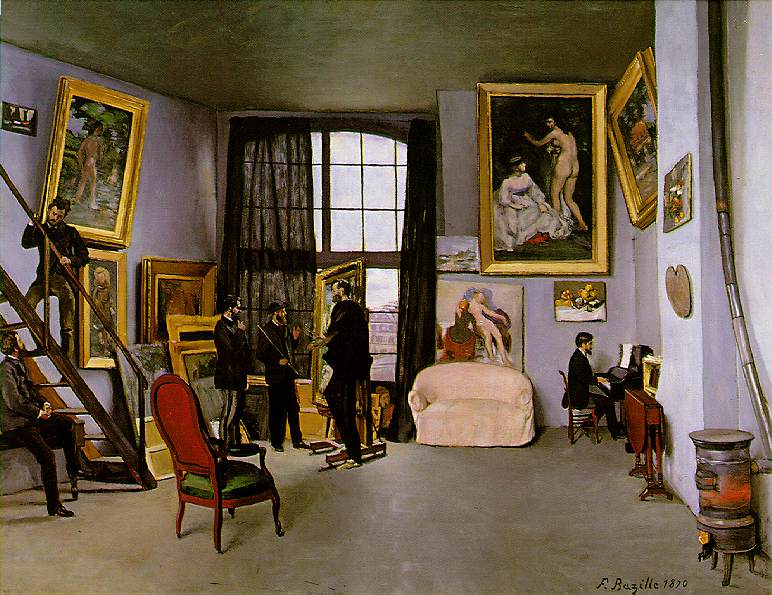

Au-delà de cette amitié, Mitterand retrace, correspondance à l’appui, les étapes de la « formation esthétique de Zola » entre 1860 et 1866, l’affranchissement de l’académisme qu’il transmet peut-être à Cézanne, la rencontre de quelques paysagistes, dont Manet. Pendant plusieurs années, entre 62 et 66 en gros, Zola, qui est employé à la librairie Hachette à partir de février 1862, réunit sa petite bande d’amis peintres dans ses domiciles successifs tous les jeudi soir. À partir de 1865, Gabrielle-Alexandrine Meley, la future Mme Zola, s’intègre à ces jeudis. Trois années consécutives, de 1866 à 1868, « Zola déclenchera une vigoureuse offensive contre l’art académique et en faveur de la nouvelle peinture, dont il voit en Manet le chef de file ». Cela nous est connu grâce à la publication posthume des Salons. Bref, pendant dix ans, Zola est l’intellectuel le plus proche de cette effervescence de la nouvelle peinture, et Frédéric Bazille ou Henri Fantin-Latour le représentent même dans leurs Ateliers respectifs en 1870, tous deux visibles au musée d’Orsay : L’Atelier de la rue de la Condamine et Un atelier aux Batignolles. Le projet de ce roman figure en bonne place dans la liste de dix romans de 1868 (« Un roman sur l’art (Paris) »), ainsi que dans l’avant-projet de dix romans remis à l’éditeur Lacroix au début de 1869 (voir le manuscrit sur Gallica) : « Un roman qui aura pour cadre le monde artistique et pour héros Claude Dulac, autre enfant du ménage ouvrier. Effet singulier de l’hérédité transmettant le génie à un fils de parents illettrés. Influence nerveuse de la mère. Claude a des appétits intellectuels irrésistibles et effrénés, comme certains membres de sa famille ont des appétits physiques. La violence qu’il met à satisfaire les passions de son cerveau le frappe d’impuissance. Tableau de la fièvre d’art de l’époque, de ce qu’on appelle la décadence et qui n’est que l’activité folle des esprits. Physiologie poignante d’un tempérament d’artiste à notre époque et drame terrible d’une intelligence qui se dévore elle-même. »

Les liens de Zola avec les impressionnistes se poursuivent. On relève une aquarelle de Renoir figurant parmi les illustrations de L’Assommoir, à partir d’une phrase du roman : « Elles s’en allaient, se tenant par les bras, occupant la largeur des chaussées ».

La question des modèles des personnages est complexe. Pour Claude Lantier, Zola mélange Cézanne et Manet, mais il ajoute un déséquilibre héréditaire pour le rattacher au principe des Rougon-Macquart, qui ne doit rien à ses amis peintres. Il instille aussi en Claude beaucoup de ses propres aspirations, qu’il partage entre Sandoz et Lantier, comme en témoigne l’ébauche : « Si je me mets en scène, je voudrais ou compléter Claude, ou lui être opposé. D’abord, tout le côté philosophique : psychologie nouvelle, l’âme dans toute la nature, non plus prise à part, mais répandue partout ; l’homme, non plus vu dans le cerveau seulement, mais dans tous ses organes ; les bêtes aimées, peintes ; les milieux complétant l’être, l’expliquant, etc. Enfin, la vaste création, prise et mise dans une œuvre. – Les témérités de langage, tout dire et tout montrer. L’acte sexuel, origine et entretien du monde, le plus important. – Puis les deux questions, le lyrisme, le coup d’ aile qui résume la synthèse, emporte et agrandit. Puis le pessimisme : pourtant, la foi, l’acte générateur divinisé au fond. Et les contradictions, un commencement d’évolution, un début du XXe siècle : de là, les efforts inutiles, les luttes de Claude ». De là un reproche que l’on peut faire au roman : « Claude se sert des outils du peintre, mais il sent et pense en écrivain » (p. 1358). Pour la création des personnages, Mitterand décèle un processus récurrent : « un personnage se transforme par dédoublement, et de là naît une « paire » – et bien souvent un contraste » (p. 1360).

Les premières lignes du « Plan général » qui succède à l’ébauche, sont révélatrices : « La passion, la bonhomie, la gaieté. Genèse de l’œuvre d’art, la nature embrassée et jamais vaincue. Lutte de la femme contre l’œuvre, l’enfantement de l’œuvre contre l’enfantement de la vraie chair. » Le patronyme de Sandoz « est fait du nom de George Sand, (un des auteurs qu’il préférait à vingt ans) et de la première syllabe, renversée, du nom de Zola » (p. 1364). Il existe peu de notes sur Claude Lantier, car Zola se base sur ses propres souvenirs. Claude Monet a fait une tentative de suicide en 1868, mais un autre peintre, Jules Holtzapfel, « se tua d’un coup de revolver, en avril 1866, à la suite du refus de ses toiles par le jury du Salon » (p. 1373 ; voir à ce sujet un tableau de Manet, Le Suicidé, peint d’après un article de Zola). L’action s’étend sur une quinzaine d’années, de 1861 à 1876, avec un peu de vague et de tricherie chronologique avouée par Zola. Le roman comporte « plus de dialogues que beaucoup des autres Rougon-Macquart. Car ce dont Zola gardait en 1885 le souvenir le plus vif et le plus profond, c’était bien ses discussions interminables avec ses amis peintres, avant 1880 ».

Réception de l’œuvre

Avant même la publication, Edmond de Goncourt fera peser sur L’Œuvre, avec la plus grande mauvaise foi, le poids de sa paranoïa et de sa jalousie d’auteur, comme déjà pour La Joie de vivre : « Je ris dans ma barbe de sa tentative de faire à nouveau une Manette Salomon. C’est périlleux, pour un homme complètement étranger à l’art, de faire tout un volume sur l’art. » Zola répondra indirectement : « Goncourt commence à m’énerver, avec sa manie maladive de crier au voleur. Depuis longtemps, il va répétant partout que je lui prends ses idées. » À la lecture du texte publié, Goncourt sera cinglant, mais de façon posthume, dans son journal : « On sort de ce feuilleton fait à coups de Nom de Dieu ! avec l’espèce de triste écœurement qu’on rapporte de sa présence par hasard à une scène de basses et crapuleuses gens. C’est particulier chez Zola, comme le dialogue est toujours d’un manœuvre, jamais d’un artiste […] ce sont toujours des charpentiers qui parlent dans L’Œuvre » Plus loin, Goncourt parle de « faiseur vulgaire », de « pignouflerie et de la voyouterie » ; il affirme « Zola n’est qu’un ressemeleur en littérature, et maintenant qu’il a fini de rééditer Manette Salomon, il s’apprête à recommencer Les Paysans de Balzac ». Pour cette dernière remarque, Goncourt a partiellement raison, car le roman paysan de Zola m’a semblé imprégné de la haine balzacienne des paysans ; mais quel bizarre conception de la littérature que de prétendre que quand un sujet a été traité dans un roman, cela interdirait de le reprendre autrement !

Cézanne écrira une étrange lettre, que l’on croira longtemps ultime lettre : « Mon cher Émile, je viens de recevoir L’Œuvre que tu as bien voulu m’adresser. Je remercie l’auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi sous l’impression des temps écoulés » (4 avril 1886). Sur ce sujet on lira un article d’Alain Pagès qui conteste la thèse de la rupture, ainsi que l’article sur Paul Cézanne de Wikipédia, qui fait état d’une conférence d’Henri Mitterand en 2016, démontrant qu’une lettre postérieure de Cézanne à Zola avait été retrouvée. Les craintes des anciens de la petite bande sont résumées par une lettre amère de Monet : « Vous avez pris soin, avec intention, que pas un seul de vos personnages ne ressemble à l’un de nous, mais malgré cela, j’ai peur que dans la presse et le public, nos ennemis ne prononcent les noms de Manet ou tout au moins les nôtres pour en faire des ratés, ce qui n’est pas dans votre esprit, je ne veux pas le croire. Excusez-moi de vous dire cela. Ce n’est pas une critique ; j’ai lu L’Œuvre avec un très grand plaisir, retrouvant des souvenirs à chaque page. Vous savez du reste mon admiration fanatique pour votre talent. Non ; mais je lutte depuis assez long temps et j’ai les craintes qu’au moment d’arriver, les ennemis ne se servent de votre livre que pour nous assommer. » Quant à Octave Mirbeau, il s’identifie au pessimisme zolien : « Génie à part, j’ai retrouvé en cette douloureuse figure, beaucoup de mes propres tristesses, toute l’inanité de mes efforts, les luttes morales au milieu desquelles je me débats, et vous m’avez donné la vision très nette et désespérante de ma vie manquée, de ma vie perdue ».

Chapitre I

Le roman commence par une improbable scène de rencontre entre Claude Lantier et une jeune fille, Christine. Celui-ci rentre d’une virée aux Halles par une nuit d’orage de juillet, et tombe sous sa porte cochère nez à nez avec une demoiselle qui prétend avoir été jetée là par un cocher ivre. Cela permet de camper le personnage, un grand classique des garçons timides zoliens : « Une pitié l’envahit : il avait bien, un soir d’orage, ramassé un chien sur un trottoir ! Mais cela le fâchait de s’attendrir, jamais il n’introduisait de fille chez lui, il les traitait toutes en garçon qui les ignorait, d’une timidité souffrante qu’il cachait sous une fanfaronnade de brutalité ; et celle-ci, vraiment, le jugeait trop bête, de le raccrocher de la sorte, avec son aventure de vaudeville. » Le premier portrait du protagoniste en focalisation interne le rattache à son apparition dans Le Ventre de Paris : « Elle aussi l’examinait, sans le regarder en face, et ce garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue, redoublait sa peur, comme s’il était sorti d’un conte de brigands, avec son chapeau de feutre noir et son vieux paletot marron, verdi par les pluies. » Il est gêné et lui offre son lit en changeant les draps : « au dodo », et se plaint de son excès de pudeur. Ils finissent par s’endormir, lui troublé par cette femme dont il n’oserait profiter, et le lendemain les voit baignés de soleil : « C’était une de ses théories, que les jeunes peintres du plein air devaient louer les ateliers dont ne voulaient pas les peintres académiques, ceux que le soleil visitait de la flamme vivante de ses rayons. » La vision de la jeune fille par le peintre est précisément une vision de peintre, mais aussi celle d’un Zola qui s’apprête à se livrer tout entier au démon de midi avec Jeanne Rozerot : « La jeune fille, dans la chaleur de serre qui tombait des vitres, venait de rejeter le drap ; et, anéantie sous l’accablement des nuits sans sommeil, elle dormait, baignée de lumière, si inconsciente, que pas une onde ne passait sur sa nudité pure. Pendant sa fièvre d’insomnie, les boutons des épaulettes de sa chemise avaient dû se détacher, toute la manche gauche glissait, découvrant la gorge. C’était une chair dorée, d’une finesse de soie, le printemps de la chair, deux petits seins rigides, gonflés de sève, où pointaient deux roses pâles. Elle avait passé le bras droit sous sa nuque, sa tête ensommeillée se renversait, sa poitrine confiante s’offrait, dans une adorable ligne d’abandon ; tandis que ses cheveux noirs, dénoués, la vêtaient encore d’un manteau sombre. » Claude, ravi de l’aubaine de trouver le modèle rêvé pour son tableau en cours, entreprend de la dessiner, mais la voilà qui se réveille, et c’est à nouveau du porno soft à la sauce Zola : « Puis, dans un élan éperdu, elle ramena la couverture, elle l’écrasa de ses deux bras sur sa gorge, le sang fouetté d’une telle angoisse pudique, que la rougeur ardente de ses joues coula jusqu’à la pointe de ses seins, en un flot rose. » Claude parvient à la convaincre de reprendre la pose, ce qui nous vaut un second portrait littéraire de Claude par Christine, avec une perversion du narrateur qui mélange focalisation zéro et interne (bel exemple narratologique !) : « Et, entre ses paupières mi-closes, elle l’étudiait à son tour. Comme il l’avait terrifiée depuis la veille, avec sa forte barbe, sa grosse tête, ses gestes emportés ! Il n’était pas laid pourtant, elle découvrait au fond de ses yeux bruns une grande tendresse, tandis que son nez la surprenait, lui aussi, un nez délicat de femme, perdu dans les poils hérissés des lèvres. Un petit tremblement d’inquiétude nerveuse le secouait, une continuelle passion qui semblait faire vivre le crayon au bout de ses doigts minces, et dont elle était très touchée, sans savoir pourquoi. Ce ne pouvait être un méchant, il ne devait avoir que la brutalité des timides. Tout cela, elle ne l’analysait pas très bien, mais elle le sentait, elle se mettait à l’aise, comme chez un ami. » Ils causent enfin, et on apprend que la donzelle « avait dix-huit ans », et que « C’était du couvent qu’elle arrivait tout droit, la supérieure ayant fini par lui trouver cette place de lectrice, chez sa vieille amie, madame Vanzade, devenue presque aveugle. », ce qui constitue comme une réalisation du projet inabouti de Pauline dans La Joie de vivre, qui ne parvient jamais à accepter la place que lui propose le docteur Cazenove auprès d’une vieille femme de ses amies, après le mariage de Louise et Lazare. Christine partie, papa Zola nous offre une belle page d’analyse psychologique de derrière les fagots : « Il continuait à la regarder, rendu au combat de ses timidités et de ses ignorances, craignant d’avoir été ridicule. Que savait-elle donc, cette grande demoiselle ? Sans doute ce que les filles savent en pension, tout et rien. C’est l’insondable, l’obscure éclosion de la chair et du cœur, où personne ne descend. Dans ce lieu libre d’artiste, cette pudique sensuelle venait-elle de s’éveiller, avec sa curiosité et sa crainte confuses de l’homme ? Maintenant qu’elle ne tremblait plus, avait-elle la surprise un peu méprisante d’avoir tremblé pour rien ? Quoi ! pas une galanterie, pas même un baiser sur le bout des doigts ! L’indifférence bourrue de ce garçon, qu’elle avait sentie, devait irriter en elle la femme qu’elle n’était pas encore ; et elle s’en allait ainsi, changée, énervée, faisant la brave dans son dépit, emportant le regret inconscient des choses inconnues et terribles qui n’étaient pas arrivées. »

Alors que je lisais ce début de L’Œuvre, je passai quelques jours à Londres, et je visitai la maison du peintre Frederic Leighton (1830-1896). J’ai été particulièrement ravi de cette visite faite à ce moment-là précisément. L’atelier immense au 1er étage, entièrement vitré comme une serre, orienté au nord, fait penser à ce qu’aurait rêvé posséder le héros de Zola tel qu’il décrit son atelier dans ce chapitre I. Et chance extraordinaire, lors de ma visite, une exposition était consacrée à Flaming June (1895), l’une des peintures les plus célèbres de l’artiste, qui me fait penser, avec 30 ans d’avance sur l’histoire de l’art (elle date de 1895, le roman de 1886, l’action du roman de 1861 à 1876), à la façon dont Claude rêve de représenter Christine dans ce chapitre I. Un tableau mineur d’un peintre académique, photographié à la Collection Wallace, m’a fait penser à l’attitude du pauvre Claude devant la nudité de Christine : La Tentation de Saint-Hilarion, de Dominique Papety, que vous trouvez dans un article sur Hilarion de Gaza, et que voici ici, pour montrer le genre de peinture qu’exécrait Zola.

Chapitre II

C’est le défilé des amis à l’atelier de Claude, à commencer par Pierre Sandoz, copie conforme de Zola jeune : « un garçon de vingt-deux ans, très brun, à la tête ronde et volontaire, au nez carré, aux yeux doux, dans un masque énergique, encadré d’un collier de barbe naissante. » Prétexte, comme dans les bonnes scènes d’exposition théâtrales, de présenter au bienveillant lecteur, le résumé des épisodes précédents : « Plassans, la petite ville provençale où le peintre et lui s’étaient connus, en huitième, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège. » Henri Mitterand fait le point des tableaux représentant Zola (p. 1410). Le plus ancien, peint par Cézanne vers 1861, a réapparu récemment, comme vous le lirez dans cet article. Le voici :

Henri Mitterand signale ensuite Une Lecture de Zola peint par Cézanne en 1864, dont je n’ai trouvé nulle trace pour l’instant, censé se trouver à la page 61 du vieil album Zola de la Pléiade, puis il signale Paul Alexis lisant à Émile Zola, dont on trouve en fait deux avatars sur Internet, La Lecture de Paul Alexis chez Zola, vers 1869, qui se trouve au Musée d’art de São Paulo, et Une Lecture de Paul Alexis chez Zola, collection particulière. Le Portrait d’Émile Zola par Manet (1866), exposé au Musée du Jeu de Paume, est célébrissime. Zola est représenté dans les ateliers de Bazille et de Fantin-Latour (cf. supra). Le peintre Chaillan aurait de son côté tenté de peindre Zola en Amphion, ce qui d’après cet article aurait fait un flop, et je n’ai pas trouvé trace du tableau.

Un paragraphe établit le lien avec Gervaise et L’Assommoir : « C’était à l’âge de neuf ans que Claude avait eu l’heureuse chance de pouvoir quitter Paris, pour retourner dans le coin de Provence où il était né. Sa mère, une brave femme de blanchisseuse, que son fainéant de père avait lâchée à la rue, venait d’épouser un bon ouvrier, amoureux fou de sa jolie peau de blonde. Mais, malgré leur courage, ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts. Aussi avaient-ils accepté de grand cœur, lorsqu’un vieux monsieur de là-bas s’était présenté, en leur demandant Claude, qu’il voulait mettre au collège, près de lui : la toquade généreuse d’un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Et, jusqu’à sa rhétorique, pendant sept ans, Claude était donc resté dans le Midi, d’abord pensionnaire, puis externe, logeant chez son protecteur. Un matin, on avait trouvé ce dernier mort en travers de son lit, foudroyé. Il laissait par testament une rente de mille francs au jeune homme, avec la faculté de disposer du capital, à l’âge de vingt-cinq ans. Celui-ci, que l’amour de la peinture enfiévrait déjà, quitta immédiatement le collège, sans vouloir même tenter de passer son baccalauréat, et accourut à Paris, où son ami Sandoz l’avait précédé. »

Un autre paragraphe campe les trois amis de Plassans-Aix, Zola, Cézanne et Jean-Baptistin Baille, un scientifique que les idées de Zola finiront par éloigner de lui : « Au collège de Plassans, dès leur huitième, il y avait eu les trois inséparables, comme on les nommait, Claude Lantier, Pierre Sandoz et Louis Dubuche. Venus de trois mondes différents, opposés de natures, nés seulement la même année, à quelques mois de distance, ils s’étaient liés d’un coup et à jamais, entraînés par des affinités secrètes, le tourment encore vague d’une ambition commune, l’éveil d’une intelligence supérieure, au milieu de la cohue brutale des abominables cancres qui les battaient. » On s’amuse à relever dans le portrait de Dubuche, une pointe antisémite d’un Zola qui ignorait qu’il aurait à défendre Dreyfus : « Quant à Dubuche, l’aîné d’une boulangère de Plassans, poussé par celle-ci, très âpre, très ambitieuse, il était venu rejoindre ses amis, plus tard, et il suivait les cours de l’École comme élève architecte, vivant chichement des dernières pièces de cent sous que ses parents plaçaient sur lui, avec une obstination de juifs qui escomptaient l’avenir à trois cents pour cent. » On évoque avec moquerie nostalgique les balades des adolescents dans la campagne et leurs goûts : « C’était une frénésie romantique, des strophes ailées alternant avec les gravelures de garnison » […] « dès quatorze ans […] ravagés d’une fièvre de littérature et d’art. Le décor énorme d’Hugo, les imaginations géantes qui s’y promènent parmi l’éternelle bataille des antithèses, les avaient d’abord ravis en pleine épopée, gesticulant, allant voir le soleil se coucher derrière des ruines, regardant passer la vie sous un éclairage faux et superbe de cinquième acte. Puis, Musset était venu les bouleverser de sa passion et de ses larmes ». Ce chapitre constitue selon Mitterand, les véritables Mémoires de Zola (p. 1413). Il évoque par exemple les « nuits passées sous une fenêtre, à jouer de la clarinette et du cornet à pistons ; des cacophonies affreuses effarant les bourgeois du quartier, jusqu’au soir mémorable où les parents révoltés avaient vidé sur eux tous les pots à eau de la famille. » Eh oui, Zola jouait de la clarinette !

À Paris, les promenades des amis sont gargantuesques : « les trois inséparables avaient réalisé leur rêve de se retrouver ensemble à Paris […] ils partaient à pied, certains dimanches, par la barrière de Fontainebleau, allaient battre les taillis de Verrières, poussaient jusqu’à Bièvre, traversaient les bois de Bellevue et de Meudon, puis rentraient par Grenelle. » (cela fait une balade de plus de 20 km !) L’épisode du Ventre de Paris est évacué en quelques mots : « brouillé avec sa famille qui le dégoûtait, ayant rompu avec une tante, charcutière aux Halles, parce qu’elle se portait trop bien, gardant seulement au cœur la plaie secrète de la déchéance de sa mère, que des hommes mangeaient et poussaient au ruisseau. » […] « Tu sais, mon tableau des Halles, mes deux gamins sur des tas de légumes, eh bien ! je l’ai gratté, décidément : ça ne venait pas, je m’étais fichu là dans une sacrée machine, trop lourde encore pour mes épaules. » Oubliée, la bataille des Gras et des Maigres ! Mais le peintre reste un révolutionnaire qui refuse les copies des chefs-d’œuvre au Louvre « qui encrassent pour toujours la vision du monde où l’on vit » et lance cette provocation : « est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de carottes ! étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l’École, cette peinture au jus de chique, honteusement cuisinée d’après les recettes ? Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d’une révolution. »

Claude fréquente un « atelier libre […] Quand il avait donné ses vingt francs au massier, il trouvait là du nu, des hommes, des femmes, à en faire une débauche, dans son coin ». Le traité de littérature de Zola passe par la bouche de Claude (qui est en train de peintre le dos de Sandoz – détail symbolique !) : « ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste, c’est de la fripouille… Hein ? le vieux lion romantique, quelle fière allure ! En voilà un décorateur qui faisait flamber les tons ! Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de Paris, si on les lui avait donnés : sa palette bouillait et débordait. Je sais bien, ce n’était que de la fantasmagorie ; mais, tant pis ! ça me gratte, il fallait ça, pour incendier l’École… Puis, l’autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment peintre du siècle, et d’un métier absolument classique, ce que pas un de ces crétins n’a senti. Ils ont hurlé, parbleu ! ils ont crié à la profanation, au réalisme, lorsque ce fameux réalisme n’était guère que dans les sujets ; tandis que la vision restait celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et continuait les beaux morceaux de nos musées… » Et voici l’appel au « plein air » : « le grand décor romantique de Delacroix craque et s’effondre ; et c’est encore que la peinture noire de Courbet empoisonne déjà le renfermé, le moisi de l’atelier où le soleil n’entre jamais… Comprends-tu, il faut peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu’ils se comportent dans de la vraie lumière ». Claude cède la parole à Sandoz-Zola, qui livre une première ébauche de l’œuvre à venir : « Ah ! que ce serait beau, si l’on donnait son existence entière à une œuvre, où l’on tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l’arche immense ! Et pas dans l’ordre des manuels de philosophie, selon la hiérarchie imbécile dont notre orgueil se berce ; mais en pleine coulée de la vie universelle, un monde où nous ne serions qu’un accident, où le chien qui passe, et jusqu’à la pierre des chemins, nous complèteraient, nous expliqueraient ; enfin, le grand tout, sans haut ni bas, ni sale ni propre, tel qu’il fonctionne… Bien sûr, c’est à la science que doivent s’adresser les romanciers et les poètes, elle est aujourd’hui l’unique source possible. Mais, voilà ! que lui prendre, comment marcher avec elle ? Tout de suite, je sens que je patauge… Ah ! si je savais, si je savais, quelle série de bouquins je lancerais à la tête de la foule ! » Et les deux amis font chorus dans ce manifeste esthétique qui tient plutôt des rêves de Zola et de son incompréhension de l’évolution impressionniste : « Ah ! tout voir et tout peindre ! reprit Claude, après un long intervalle. Avec des lieues de murailles à couvrir, décorer les gares, les halles, les mairies, tout ce qu’on bâtira, quand les architectes ne seront plus des crétins ! » Claude est conscient de ses limites : « J’ai ce sacré Delacroix dans l’œil. Et ça, tiens ! cette main-là, c’est du Courbet… Ah ! nous y trempons tous, dans la sauce romantique. Notre jeunesse y a trop barboté, nous en sommes barbouillés jusqu’au menton. Il nous faudra une fameuse lessive. » Sandoz, lui, « se lamentait d’être né au confluent d’Hugo et de Balzac ». Quand Dubuche les rejoint, il manifeste déjà les réticences qui le sépareront de ses amis révolutionnaires : « Seulement, c’est ce monsieur, tout habillé, là, au milieu de ces femmes nues… On n’a jamais vu ça. » Du coup, les deux autres éclatèrent. Est-ce qu’au Louvre, il n’y avait pas cent tableaux composés de la sorte ? Et puis, si l’on n’avait jamais vu ça, on le verrait. On s’en fichait bien, du public ! Sans se troubler sous la furie de ces réponses, Dubuche répétait tranquillement : « Le public ne comprendra pas… Le public trouvera ça cochon… Oui, c’est cochon ». « — Sale bourgeois ! cria Claude exaspéré. Ah ! ils te crétinisent raide à l’École, tu n’étais pas si bête ! » Alors qu’il se fait tard, Claude refuse d’accompagner ses amis dîner, et les fait poireauter pendant des heures, le ventre vide, à reprendre la femme du tableau d’après Christine, en refusant de leur parler d’elle : « il attaqua la gorge, indiquée à peine sur l’étude. Son excitation augmentait, c’était sa passion de chaste pour la chair de la femme, un amour fou des nudités désirées et jamais possédées, une impuissance à se satisfaire, à créer de cette chair autant qu’il rêvait d’en étreindre, de ses deux bras éperdus. Ces filles qu’il chassait de son atelier, il les adorait dans ses tableaux, il les caressait et les violentait, désespéré jusqu’aux larmes de ne pouvoir les faire assez belles, assez vivantes. » Mais il n’y arrive pas : « Il s’affolait davantage, en s’irritant de cet inconnu héréditaire, qui parfois lui rendait la création si heureuse, et qui d’autres fois l’abêtissait de stérilité, au point qu’il oubliait les premiers éléments du dessin » […] « il avait beau ne plus pouvoir, il était ravagé par un désir furieux de pouvoir encore, de créer quand même ».. On se donne pourtant rendez-vous pour le prochain « jeudi » de Sandoz-Zola : « Chaque jeudi, on se réunissait chez Sandoz, une bande, les camarades de Plassans, d’autres connus à Paris, tous révolutionnaires, animés de la même passion de l’art. »

Chapitre III

C’est l’errance de Claude désespéré de ne pas pouvoir peindre, en quête d’amis pour passer la journée. Il cherche d’abord Dubuche, prétexte à nous montrer un atelier de l’école d’architecture dans l’effervescence d’un examen : « Depuis la veille, tout l’atelier, soixante élèves, étaient enfermés là, ceux qui n’avaient pas de projets à déposer, « les nègres », aidant les autres, les concurrents en retard, forcés d’abattre en douze heures la besogne de huit jours. Dès minuit, on s’était empiffré de charcuterie et de vin au litre. Vers une heure, comme dessert, on avait fait venir trois dames d’une maison voisine. Et sans que le travail se ralentît, la fête avait tourné à l’orgie romaine, au milieu de la fumée des pipes. » Notons l’emploi du mot « nègre » au sens moderne, dans un domaine autre que la littérature, et une première mention d’une altersexualité hétérosexuelle qui va s’étaler dans ce volume encore plus que dans les autres : un volume dans lequel Zola évoque le milieu qu’il a le mieux connu ! Une autre expression fameuse trouve dans ce chapitre sa définition : « être en charrette » : « À ce moment, Claude, qui reculait, manqua d’être écrasé par une petite charrette à bras, que deux gaillards très barbus amenaient au galop. C’était de cette charrette que la nuit de gros travail tirait son nom ; et, depuis huit jours, les élèves, retardés par les basses besognes payées du dehors, répétaient le cri : « Oh ! que je suis en charrette ! » ». Dubuche ne peut donc pas tenir compagnie à Claude. Celui-ci se livre alors à des lamentations dignes de Job, qui n’excluent pas le pléonasme : « Sa malchance s’aggravait […] Claude dut se résigner. Il traîna sa mélancolie noire » […] « Déveine complète. […] Tant pis ! il était trop malheureux ». Ces quelques lignes m’ont encouragé à créer un article et un néologisme : Scoumounie / Ascoumounie. « Claude est « furieux de la gangrène romantique qui repoussait quand même en lui ». Du coup, Claude finit par débaucher Sandoz, et ils visitent Mahoudeau, qui travaille à une sculpture : « « — Une bacchante ! est-ce que tu te fiches de nous ! est-ce que ça existe, une bacchante ?… Une vendangeuse, hein ? et une vendangeuse moderne, tonnerre de Dieu ! Je sais bien, il y a le nu. Alors, une paysanne qui se serait déshabillée. Il faut qu’on sente ça, il faut que ça vive ! » Mahoudeau, interdit, écoutait avec un tremblement. Il le redoutait, se pliait à son idéal de force et de vérité. Et, renchérissant : — Oui, oui, c’est ce que je voulais dire… Une vendangeuse. Tu verras si ça pue la femme ! » Mahoudeau partage son atelier et son lit avec le peintre Chaîne, copain au sens étymologique : « comme il ne lui restait que vingt francs, il venait de se mettre avec son ami Mahoudeau, dormant tous les deux dans le même lit, au fond de l’arrière-boutique sombre, coupant l’un après l’autre au même pain, du pain dont ils achetaient une provision quinze jours d’avance, pour qu’il fût très dur et qu’on n’en pût manger beaucoup. » Ils rencontrent le peintre Fagerolles, « un garçon mince et pâle, dont la figure de fille était éclairée par des yeux gris, d’une câlinerie moqueuse, où passaient des étincelles d’acier. » Ce dernier évoque « Irma Bécot […] fille d’un épicier de la rue Montorgueil […] — Une roulure ! » Jory, le critique en vogue, propose de s’attaquer au jury du salon : « Dites donc, voulez-vous que je le démolisse ? Dès le prochain numéro, je commence, je le bombarde. Vous me donnerez des notes, n’est-ce pas ? et nous le flanquerons par terre… Ce sera rigolo. » C’est ce que fit Zola, dans ses articles virulents d’avril-mai 1866. Bongrand se fait modestement annoncer au jeudi de Sandoz, lui qui est le chaînon manquant dans la chaîne des maîtres : « À la suite de Delacroix, et parallèlement à Courbet, c’était un romantisme tempéré de logique, avec plus d’exactitude dans l’observation, plus de perfection dans la facture, sans que la nature y fût encore abordée de front, sous les crudités du plein air. Pourtant, toute la jeune école se réclamait de cet art. » Chez Sandoz, on refait le monde : « Tous les marchands furent conspués, il était vraiment fâcheux que l’amateur se défiât du peintre, au point de vouloir absolument passer par un intermédiaire, dans l’espoir d’obtenir un rabais. ».

Chapitre IV

Christine rend une visite à Claude, puis de fil en aiguille, prend l’habitude de le visiter : « Le jeudi, elle reparut, très exacte. Et, dès lors, elle ne cessa plus de venir, une fois par semaine, d’abord sans date régulière, au hasard de ses jours libres ; puis, elle choisit le lundi ». Comme ils n’osent rien faire ni l’un ni l’autre : « Tous deux en restaient à une camaraderie de vieilles connaissances. Il était presque aussi neuf qu’elle en toutes choses, n’ayant connu que des filles de hasard, vivant au-dessus du réel, dans des amours romantiques. Cela leur semblait naturel et très simple, à elle comme à lui, de se voir de la sorte en secret, par amitié, sans autre galanterie qu’une poignée de main à l’arrivée et qu’une poignée de main au départ ». Ils bavardent donc de tout et de rien, et le narrateur nous inflige le contenu de tous les meubles de la conversation, description de Clermont-Ferrand incluse. Christine, restée un temps au couvent, est engagée comme lectrice chez une vieille dame, Mme Vanzade, et « elle était en effet tombée à une complète indifférence religieuse ». Ils se promènent, et cela nous vaut de fastidieuses descriptions de quartiers de Paris que les fidèles des Rougon-Macquart ont déjà parcourus au bras de tonton Zola, avec la sempiternelle métaphore marine à la Joseph Mallord William Turner : « Mais leur trouvaille, ce jour-là, ce fut la pointe occidentale de l’île, cette proue de navire continuellement à l’ancre, qui, dans la fuite des deux courants, regarde Paris sans jamais l’atteindre. » […] « un promontoire de toitures que les poteries des cheminées faisaient ressembler à une falaise rocheuse, s’enfonçant au milieu d’une mer phosphorescente » […] « c’étaient des mers de soufre battant des rochers de corail ». Par un caprice narratif, Claude cache Christine à ses amis, et se félicite de leur discrétion lors d’une rencontre fortuite de Sandoz et Dubuche : « Tous deux venaient de reconnaître l’original de cette tête au pastel, que le peintre cachait avec une jalousie d’amant. Christine, très gaie, n’avait rien remarqué. Claude, le cœur battant à grands coups, lui répondait par des mots étranglés, touché aux larmes, débordant de gratitude pour la discrétion de ses deux vieux compagnons. » Pour un détail infime, l’évocation d’un duel que Jory manque avoir avec un peintre, Zola utilise un souvenir personnel où il fut témoin, le 23 février 1870, d’un duel entre Édouard Manet et Louis Edmond Duranty, après une dispute au Café Guerbois. Christine a du mal à s’habituer à l’art de Claude : « Ah ! certes, ce n’est pas de la peinture pour les dames, encore moins pour les jeunes filles… Mais vous vous y accoutumerez, il n’y a là qu’une éducation de l’œil ; et vous verrez que c’est très sain et très honnête, ce que je fais là. » Claude en est toujours au grand tableau pour lequel il avait volé l’image de Christine, et il bloque justement sur la femme, sans oser lui demander de poser à nouveau : « Cette gorge qu’il avait entrevue quelques minutes, le hantait d’un souvenir obsédant. Il la revoyait dans sa fraîcheur de jeunesse, rayonnante, indispensable. » Elle finit par se proposer d’elle-même, et il achève son tableau, mêlant la tendresse à la tristesse qui s’instille entre eux au début de cette relation : « Alors, attendri et navré, ne trouvant rien, pas même un remerciement, il la baisa au front. »

Chapitre V

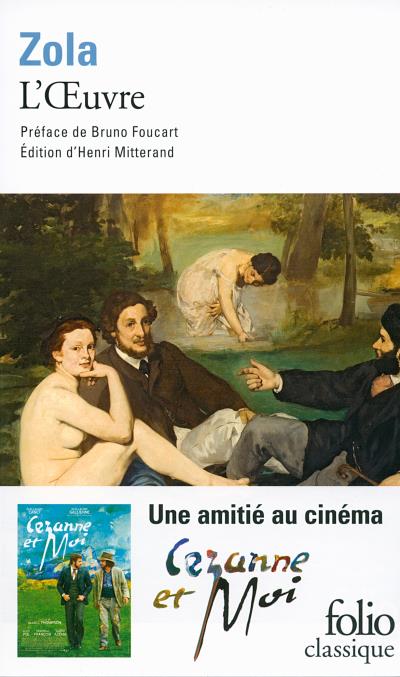

C’est la visite des deux salons, l’officiel et le Salon des refusés, mis en place en 1863 grâce à la « mesure libérale de l’Empereur ». Occasion de développer en détail les hésitations de ces années de progrès insensible de l’art où la modernité se dégage insensiblement : « Toutes les rages sont contre les affreux réalistes. » Le narrateur juge de haut ce dont jugent les personnages, et cela inverse la fameuse noce au Louvre du chapitre III de L’Assommoir, où les tableaux semblent se moquer des ignares qui les visitent : « Alors, ils vaguèrent tous les cinq […]. Une abomination de Chaîne les arrêta […]. Mais, à côté, ils admirèrent une très belle étude de femme, vue de dos, les reins saillants, la tête tournée. C’était, le long des murs, un mélange de l’excellent et du pire, tous les genres confondus, les gâteux de l’école historique coudoyant les jeunes fous du réalisme, les simples niais restés dans le tas avec les fanfarons de l’originalité ». Claude connaît un succès de scandale avec son tableau, qui fait s’esclaffer ces nouveaux ignares, avec un rappel du thème des gras et des maigres du Ventre de Paris : « Dès la porte, il voyait se fendre les mâchoires des visiteurs, se rapetisser les yeux, s’élargir le visage ; et c’étaient des souffles tempétueux d’hommes gras, des grincements rouillés d’hommes maigres, dominés par les petites flûtes aiguës des femmes. » […] « Cela tournait au scandale, la foule grossissait encore, les faces se congestionnaient dans la chaleur croissante, chacune avec la bouche ronde et bête des ignorants qui jugent de la peinture, exprimant à elles toutes la somme d’âneries, de réflexions saugrenues, de ricanements stupides et mauvais, que la vue d’une œuvre originale peut tirer à l’imbécillité bourgeoise ». Les notes précisent que Zola s’est inspiré de ses souvenirs et que d’autres documents témoignent de ce type de réception provoquée par Le Bain ou Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, modèle du tableau de Claude mixé avec le Déjeuner sur l’herbe de Claude Monet (1865), qui correspond bien davantage à l’idée de peinture de plein air que le tableau de Manet, qui sent l’atelier. Et puis Claude remarque d’autres réactions : « C’était comme une fenêtre brusquement ouverte dans la vieille cuisine au bitume, dans les jus recuits de la tradition, et le soleil entrait, et les murs riaient de cette matinée de printemps ! La note claire de son tableau, ce bleuissement dont on se moquait, éclatait parmi les autres. N’était-ce pas l’aube attendue, un jour nouveau qui se levait pour l’art ? Il aperçut un critique qui s’arrêtait sans rire, des peintres célèbres, surpris, la mine grave ». Par contraste, le Salon officiel se fait tailler une veste : « Ce n’était plus le gai scandale de leur Salon à eux, les tons clairs, la lumière exagérée du soleil. Des cadres d’or pleins d’ombre se succédaient, des choses gourmées et noires, des nudités d’atelier jaunissant sous des jours de cave, toute la défroque classique, l’histoire, le genre, le paysage, trempés ensemble au fond du même cambouis de la convention. Une médiocrité uniforme suintait des œuvres » Bongrand, rencontré, a un mot rassurant : « Vous voici passé chef d’école. » Et Claude, selon le modèle de l’appropriation du stigmate, prend à son compte l’appellation dérisoire du public, comme ce fut d’ailleurs le cas avec le mot « impressionnisme », et se prend pour un démiurge et un fondateur d’un art nouveau : « — Le plein air, ça les amuse ! reprit-il. Soit ! puisqu’ils le veulent, le plein air, l’école du plein air !… Hein ? c’était entre nous, ça n’existait pas, hier, en dehors de quelques peintres. Et voilà qu’ils lancent le mot, ce sont eux qui fondent l’école… » […] « Par terre, les temples grecs qui n’avaient plus leurs raisons d’être sous notre ciel, au milieu de notre société ! par terre, les cathédrales gothiques, puisque la foi aux légendes était morte ! par terre, les colonnades fines, les dentelles ouvragées de la Renaissance, ce renouveau antique greffé sur le moyen âge, des bijoux d’art où notre démocratie ne pouvait se loger ! Et il voulait, il réclamait avec des gestes violents la formule architecturale de cette démocratie, l’œuvre de pierre qui l’exprimerait, l’édifice où elle serait chez elle, quelque chose d’immense et de fort, de simple et de grand, ce quelque chose qui s’indiquait déjà dans nos gares, dans nos halles, avec la solide élégance de leurs charpentes de fer, mais épuré encore, haussé jusqu’à la beauté, disant la grandeur de nos conquêtes. » Christine a visité de son côté, et les rires que sa nudité a engendrés précipitent un destin romantique à leurs amours : « Et, prise d’une terreur folle, éperdue de souffrance et de honte, elle s’était sauvée, comme si elle avait senti ces rires s’abattre sur sa peau nue, la cingler au sang de coups de fouet. » […] « Ils s’adoraient, leur camaraderie devait aboutir à ces noces, sur ce divan, dans l’aventure de ce tableau qui peu à peu les avait unis. […] et les parcelles d’or éparses, envolées du cadre, luisaient seules d’un reste de jour, pareilles à un fourmillement d’étoiles. »

Chapitre VI

Ce sont les amours de Claude et Christine. Il l’emmène d’abord en balade à Bennecourt, un village sur la Seine en amont de Giverny, où Zola et ses amis peintres eurent leurs habitudes. Voici un tableau de Claude Monet, Au bord de l’eau à Bennecourt (1868, Art Institue of Chicago), qui rend exactement compte de cette époque que recrée Zola. Dans une scène qui rappelle « Une partie de campagne », de Guy de Maupassant (1881), ils font l’amour au bord de l’eau : « Tout de suite, leurs lèvres s’unirent dans un baiser avide, et elle s’était abandonnée, et il l’avait prise, au milieu de l’odeur fraîche des herbes foulées. »

Claude présente Christine comme « ma femme », bien qu’ils ne soient pas mariés, et Mitterrand précise que c’était la règle dans la bande de Zola, y compris pour lui-même qui n’épousera Alexandrine qu’en 1870, cinq ans après qu’elle soit devenue sa maîtresse. Christine ne supporte pas de mentir à sa maîtresse : « Elle s’était donnée, elle l’aurait crié tout haut, et son honnêteté se révoltait à cacher cela comme une faute, à mentir bassement, ainsi qu’une servante qui craint un renvoi », de sorte qu’ils quittent brusquement Paris : « Et ils se sauvèrent, une véritable fuite, les amis évités, pas même prévenus par une lettre, Paris dédaigné et lâché avec des rires de soulagement. » Ils s’installent en bourgeois et paient une bonne sur leur maigre pécule : « Ils avaient pris pour les servir une fille du village, qui venait le matin et s’en allait le soir, Mélie, une nièce des Faucheur, dont la stupidité les enchantait. Non, on n’en aurait pas trouvé une plus bête dans tout le département ! » Christine remporte la première manche contre la peinture, ce qui nous vaut un paragraphe exalté qu’il faut citer en entier : « Aujourd’hui, Christine seule existait. C’était elle qui l’enveloppait de cette haleine de flamme, où s’évanouissaient ses volontés d’artiste. Depuis le baiser ardent, irréfléchi, qu’elle lui avait posé aux lèvres la première, une femme était née de la jeune fille, l’amante qui se débattait chez la vierge, qui gonflait sa bouche et l’avançait, dans la carrure du menton. Elle se révélait ce qu’elle devait être, malgré sa longue honnêteté : une chair de passion, une de ces chairs sensuelles, si troublantes, quand elles se dégagent de la pudeur où elles dorment. D’un coup et sans maître, elle savait l’amour, elle y apportait l’emportement de son innocence ; et, elle ignorante jusque-là, lui presque neuf encore, faisant ensemble les découvertes de la volupté, s’exaltaient dans le ravissement de cette initiation commune. Il s’accusait de son ancien mépris : fallait-il être sot, de dédaigner en enfant des félicités qu’on n’avait pas vécues ! Désormais, toute sa tendresse de la chair de la femme, cette tendresse dont il épuisait autrefois le désir dans ses œuvres, ne le brûlait plus que pour ce corps vivant, souple et tiède, qui était son bien. Il avait cru aimer les jours frisant sur les gorges de soie, les beaux tons d’ambre pâle qui dorent la rondeur des hanches, le modelé douillet des ventres purs. Quelle illusion de rêveur ! À cette heure seulement, il le tenait à pleins bras, ce triomphe de posséder son rêve, toujours fuyant jadis sous sa main impuissante de peintre. Elle se donnait entière, il la prenait, depuis sa nuque jusqu’à ses pieds, il la serrait d’une étreinte à la faire sienne, à l’entrer au fond de sa propre chair. Et elle, ayant tué la peinture, heureuse d’être sans rivale, prolongeait les noces. » Mais les choses évoluent vite : comme il tente de la questionner sur son intimité au couvent, il se heurte à une pudeur qui l’étonne, et nous vaut cette remarque pré-lacanienne : « Pour la première fois, ce jour-là, Claude sentit qu’ils restaient étrangers. Une impression de glace, le froid d’un autre corps, l’avait saisi. Est-ce que rien de l’un ne pouvait donc pénétrer dans l’autre, quand ils s’étouffaient, entre leurs bras éperdus, avides d’étreindre toujours davantage, au delà même de la possession ? » [1] Claude regrette son attitude avec ses amis : « Après la fuite de Paris, Sandoz ayant su l’adresse et ayant écrit, demandant s’il pouvait aller le voir, Claude n’avait pas répondu. Une brouille s’en était suivie, et cette vieille amitié semblait morte. »

Et puis arrive un truc tout à fait incongru : « Christine était enceinte, et elle ne s’en apercevait qu’au troisième mois, dans son insouciance d’amoureuse. Ce fut d’abord une stupeur pour elle et pour lui, jamais ils n’avaient songé que cela pût arriver. » Le petit Jacques naît, que Claude brutalisera vite, le prenant surtout comme un objet à peindre. Claude gamberge : « Jamais il n’avait voulu ce ménage, même avec elle ; il en aurait eu l’horreur, si on l’avait consulté ; et ça s’était fait cependant, et ça n’était plus à défaire ; car, sans parler de l’enfant, il était de ceux qui n’ont point le courage de rompre. » L’enfant n’apporte guère le bonheur, et Zola nous trousse cela en vrai féministe : « Son ancien malaise à coudre, son inaptitude aux travaux de son sexe, reparaissait dans les soins que réclamait l’enfant. » Après une période de creux, Claude se remet enfin à la peinture : « l’idée de peindre une figure habillée en plein soleil, finit par le hanter ; et, dès ce moment, sa femme fut sa victime, d’ailleurs complaisante, heureuse de lui faire un plaisir, sans comprendre encore quelle rivale terrible elle se donnait. Il la peignit à vingt reprises ». Elle est presque gagnée à sa peinture : « Et, désormais, elle aurait déclaré cela absolument bien, gagnée par ce régal de couleurs, s’il avait voulu finir davantage, et si elle n’était restée interdite parfois, devant un terrain lilas ou devant un arbre bleu, qui déroutaient toutes ses idées arrêtées de coloration. Un jour qu’elle osait se permettre une critique, précisément à cause d’un peuplier lavé d’azur, il lui avait fait constater, sur la nature même, ce bleuissement délicat des feuilles. C’était vrai pourtant, l’arbre était bleu ; mais, au fond, elle ne se rendait pas, condamnait la réalité : il ne pouvait y avoir des arbres bleus dans la nature. » Avec l’hiver la solitude accable Claude : « malade de n’avoir personne pour crier ce dont éclatait son crâne ». C’est alors qu’il rencontre par hasard le camarade Dubuche, venu rendre visite aux Margaillan, pour un mariage arrangé, lui qui a trahi les idéaux artistiques de la bande. Il le « supplie » de venir le voir avec Sandoz, et celui-ci, pardonnant tout, s’empresse de venir au bout de huit jours : « Il y eut une grande exclamation, les deux hommes étaient déjà dans les bras l’un de l’autre. — Ah ! mon vieux Pierre, ah ! que tu es gentil d’être venu !… » Sandoz avoue que lui-même va se marier : « Sandoz expliqua ses idées sur le mariage, qu’il considérait bourgeoisement comme la condition même du bon travail, de la besogne réglée et solide, pour les grands producteurs modernes. La femme dévastatrice, la femme qui tue l’artiste, lui broie le cœur et lui mange le cerveau, était une idée romantique contre laquelle les faits protestaient. Lui, d’ailleurs, avait le besoin d’une affection gardienne de sa tranquillité, d’un intérieur de tendresse où il pût se cloîtrer, afin de consacrer sa vie entière à l’œuvre énorme dont il promenait le rêve. Et il ajoutait que tout dépendait du choix, il croyait avoir trouvé celle qu’il cherchait, une orpheline, la simple fille de petits commerçants sans un sou, mais belle, intelligente. » Dans Madame Zola (Grasset, 1997, p. 75), Évelyne Bloch-Dano nous rappelle que pendant de longues années, Émile Zola & Alexandrine, même avant leur mariage, ont constitué un trio avec Émilie Aubert, la mère d’Émile, qu’ils installent confortablement dans chacune de leurs résidences parisiennes successives, et même à Médan, où elle décède en 1880, ce dont témoigne ces lignes du chapitre VI : « Depuis six mois, après avoir donné sa démission d’employé, il s’était lancé dans le journalisme, où il gagnait plus largement sa vie. Il venait d’installer sa mère dans une petite maison des Batignolles, il y voulait l’existence à trois, deux femmes pour l’aimer, et lui des reins assez forts pour nourrir tout son monde. »

Et puis comme ça, entre poire et fromage, Sandoz esquisse le projet du jeune Zola, dans une belle mise en abyme, sorte de bilan à mi-parcours : « — Hein ? étudier l’homme tel qu’il est, non plus leur pantin métaphysique, mais l’homme physiologique, déterminé par le milieu, agissant sous le jeu de tous ses organes… N’est-ce pas une farce que cette étude continue et exclusive de la fonction du cerveau, sous le prétexte que le cerveau est l’organe noble ?… La pensée, la pensée, eh ! tonnerre de Dieu ! la pensée est le produit du corps entier. Faites donc penser un cerveau tout seul, voyez donc ce que devient la noblesse du cerveau, quand le ventre est malade !… Non ! c’est imbécile, la philosophie n’y est plus, la science n’y est plus, nous sommes des positivistes, des évolutionnistes, et nous garderions le mannequin littéraire des temps classiques, et nous continuerions à dévider les cheveux emmêlés de la raison pure ! Qui dit psychologue dit traître à la vérité. D’ailleurs, physiologie, psychologie, cela ne signifie rien : l’une a pénétré l’autre, toutes deux ne sont qu’une aujourd’hui, le mécanisme de l’homme aboutissant à la somme totale de ses fonctions… Ah ! la formule est là, notre révolution moderne n’a pas d’autre base, c’est la mort fatale de l’antique société, c’est la naissance d’une société nouvelle, et c’est nécessairement la poussée d’un nouvel art, dans ce nouveau terrain… Oui, on verra, on verra la littérature qui va germer pour le prochain siècle de science et de démocratie ! […] — Alors, j’ai trouvé ce qu’il me fallait, à moi. Oh ! pas grand-chose, un petit coin seulement, ce qui suffit pour une vie humaine, même quand on a des ambitions trop vastes… Je vais prendre une famille, et j’en étudierai les membres, un à un, d’où ils viennent, où ils vont, comment ils réagissent les uns sur les autres ; enfin, une humanité en petit, la façon dont l’humanité pousse et se comporte… D’autre part, je mettrai mes bonshommes dans une période historique déterminée, ce qui me donnera le milieu et les circonstances, un morceau d’histoire… Hein ? tu comprends, une série de bouquins, quinze, vingt bouquins, des épisodes qui se tiendront, tout en ayant chacun son cadre à part, une suite de romans à me bâtir une maison pour mes vieux jours, s’ils ne m’écrasent pas ! » On remarque que Sandoz prévoit déjà ses « quinze, vingt bouquins », alors que le jeune Zola n’en prévoyait que dix ! Claude est caustique sur le mariage de Dubuche, qui épouse surtout le père, un entrepreneur ignare mais habile, d’une jeune fille malingre : « La médaille l’enthousiasma, du coup il donna sa fille, il prit cet associé qui décuplerait les millions en caisse, puisqu’il savait ce qu’il était nécessaire de savoir pour bien bâtir. » C’est Christine qui, au bout de quatre ans, force presque Claude à retourner à Paris.

Chapitre VII

La petite famille s’installe rue de Douai, et Claude court les rues. Il retrouve ses amis Chaîne et Mahoudeau, étrange association : « — Nous ne nous parlons plus, nous nous écrivons, dit tranquillement le sculpteur. — Depuis quand ? — Trois mois. — Et vous couchez ensemble ? » Ils se sont disputés à cause de la femme qu’ils partagent : « D’ailleurs, ils continuaient à n’avoir qu’une femme comme ils n’avaient qu’un lit, après être tacitement tombés d’accord sur les heures de chacun d’eux, l’un sortant quand venait le tour de l’autre. » Il s’agit Mathilde, qui tient l’herboristerie voisine : « Malgré les quelques dames pieuses qui continuaient à acheter chez elle des objets délicats et intimes, pour éviter à leur pudeur le premier embarras de les demander autre part, l’herboristerie périclitait, la faillite semblait imminente. » Aucune note de Mitterand ne nous permet de savoir de quels « objets délicats et intimes » il s’agit. Le texte fournit quelques précisions : « des injecteurs et des seringues que les dévotes lui rapportaient, soigneusement dissimulés dans des journaux » ; « elle revendait à des couvents des canules qui avaient servi ». S’agit-il d’avortements ; de lavements ? Rencontré par hasard, Jory avoue les turpitudes dont Mathilde est le pivot : « Maintenant, toute la bande venait chez Mathilde ; ça s’était dit de l’un à l’autre, on y défilait chacun à son tour, plusieurs même à la fois, si l’on trouvait ça plus drôle ; et il se passait de vraies horreurs, des choses épatantes, qu’il lui conta dans l’oreille » […] « Hein ? c’était renouvelé des Romains ! voyait-il le tableau, derrière le rempart des bandages et des clysopompes, sous les fleurs à tisane qui pleuvaient du plafond ! Une boutique très chic, une débauche à curés, avec son empoisonnement de parfumeuse louche, installée dans le recueillement d’une chapelle. » Jory est en veine de confidences, ce qui permet, sans en avoir l’air, de révéler certains aspects de la vie de bohème que Zola a, sinon vécue, du moins connue : « je la trouve extraordinaire, si tu veux le savoir… Pas belle, c’est possible, mais ensorcelante ! Enfin, une de ces femmes qu’on affecte de ne pas ramasser avec des pincettes, et pour qui on fait des bêtises à en crever. » Quant à sa vie sexuelle, elle est la plus altersexuelle du lot, dépassant l’Hector Trublot de Pot-Bouille : « Et c’était, d’un bout de l’année à l’autre, un furieux galop de femmes traversant son existence, les femmes les plus extravagantes, les plus inattendues : la cuisinière d’une maison bourgeoise où il dînait ; l’épouse légitime d’un sergent de ville, dont il devait guetter les heures de faction ; la jeune employée d’un dentiste, qui gagnait soixante francs par mois à se laisser endormir, puis réveiller, devant chaque client, pour donner confiance ; d’autres, d’autres encore, les filles vagues des bastringues, les dames comme il faut en quête d’aventures, les petites blanchisseuses qui rapportaient son linge, les femmes de ménage qui retournaient ses matelas, toutes celles qui voulaient bien, toute la rue avec ses hasards, ses raccrocs, ce qui s’offre et ce qu’on vole ; et cela au petit bonheur, les jolies, les laides, les jeunes, les vieilles, sans choix, uniquement pour la satisfaction de ses gros appétits de mâle, sacrifiant la qualité à la quantité. Chaque nuit, quand il rentrait seul, la terreur de son lit froid le jetait en chasse, battant les trottoirs jusqu’aux heures où l’on assassine, n’allant se coucher que lorsqu’il en avait braconné une, si myope d’ailleurs, que cela l’exposait à des méprises : ainsi, il raconta qu’un matin, à son réveil, il avait trouvé sur l’oreiller la tête blanche d’une misérable de soixante ans, qu’il avait crue blonde, dans sa hâte. »

Claude rend également visite à Bongrand, qui en a après Fagerolles : « Tenez ! vous voyez le grand peintre ici présent. Oui, ce jeune monsieur-là, qui est devant vous ! [Claude] Eh bien ! tout le truc consiste à lui voler son originalité et à l’accommoder à la sauce veule de l’École des Beaux-Arts. Parfaitement ! on prend du moderne, on peint clair, mais on garde le dessin banal et correct, la composition agréable de tout le monde, enfin la formule qu’on enseigne là-bas, pour l’agrément des bourgeois. Et l’on noie ça de facilité, oh ! de cette facilité exécrable des doigts, qui sculpteraient aussi bien des noix de coco, de cette facilité coulante, plaisante, qui fait le succès et qui devrait être punie du bagne, entendez-vous ! » Puis c’est un jeudi de Sandoz, installé dans sa nouvelle maison avec sa femme, et qui vient de publier le premier tome de sa série, nouvelle mise en abyme : « Mais Sandoz, assis devant sa table, les coudes parmi les pages du livre en train, écrites dans la matinée, se mit à parler du premier roman de sa série, qu’il avait publié en octobre. Ah ! on le lui arrangeait, son pauvre bouquin ! C’était un égorgement, un massacre, toute la critique hurlant à ses trousses, une bordée d’imprécations, comme s’il eût assassiné les gens, à la corne d’un bois. Et il en riait, excité plutôt, les épaules solides, avec la tranquille carrure du travailleur qui sait où il va. Un étonnement seul lui restait, la profonde inintelligence de ces gaillards, dont les articles bâclés sur des coins de bureau, le couvraient de boue, sans paraître soupçonner la moindre de ses intentions. Tout se trouvait jeté dans le baquet aux injures : son étude nouvelle de l’homme physiologique, le rôle tout-puissant rendu aux milieux, la vaste nature éternellement en création, la vie enfin, la vie totale, universelle, qui va d’un bout de l’animalité à l’autre, sans haut ni bas, sans beauté ni laideur ; et les audaces de langage, la conviction que tout doit se dire, qu’il y a des mots abominables nécessaires comme des fers rouges, qu’une langue sort enrichie de ces bains de force ; et surtout l’acte sexuel, l’origine et l’achèvement continu du monde, tiré de la honte où on le cache, remis dans sa gloire, sous le soleil. » Le peintre Gagnière évoque la « théorie des couleurs » (en fait Loi du contraste simultané des couleurs de Michel-Eugène Chevreul), dont Mitterrand explique en note que Zola venait de la découvrir, et qu’il modifia son texte paru en feuilleton, après avoir reçu une lettre du jeune Paul Signac qui lui signalait une erreur d’application de la théorie. On taille une veste à Fagerolles l’arriviste copieur : « Et l’on disait même qu’il mettait les femmes de deux ou trois salons dans sa chance, non pas en mâle brutal comme Jory, mais en vicieux supérieur à ses passions, en simple chatouilleur de baronnes sur le retour. » La dissolution du groupe d’amis réunis aux jeudis de Sandoz (cf. chapitre XI) est prévisible : « Alors, Claude sentit nettement quelque chose se rompre. La vie avait-elle donc emporté déjà les soirées d’autrefois, si fraternelles dans leur violence, où rien ne les séparait encore, où pas un d’eux ne réservait sa part de gloire ? Aujourd’hui, la bataille commençait, chaque affamé donnait son coup de dents. La fissure était là, la fente à peine visible, qui avait fêlé les vieilles amitiés jurées, et qui devait les faire craquer, un jour, en mille pièces. » Le chapitre se termine par un interminable bavardage de Gagnières sur les musiciens, une dissertation sur les mérites comparés des uns et des autres, de Haydn à Schumann.

Chapitre VIII

La bizarrerie de ce roman c’est que contrairement à la structure habituelle, Zola ne mène jamais son protagoniste au faîte du succès. Il est has been sans avoir connu la célébrité, juste une renommée interne au petit cercle, aucun succès commercial, pas un rond ! Nous entamons donc directement la déchéance. Le couple se résout à « se passer de servante », vu le coût de la vie supérieur à Paris. Claude se met à la peinture, et connaît trois échecs successifs au salon, qui le font douter de son talent, et le montrent toujours dépourvu du moindre désir de vivre de son talent : « Quand la toile lui revint, il prit un couteau et la fendit ». Le roman laisse croire que Claude, donc qu’un peintre, puisque le livre a valeur naturaliste, ne produit rien d’autre que son tableau même pas annuel, puisque Claude peut travailler plusieurs années sur un grand tableau. Or si l’on jette un œil sur la Liste des tableaux d’Édouard Manet par exemple, mais ce serait pareil pour Cézanne et Monet, les principaux modèles de Claude, on se rend compte que les années 60 à 70 ont vu la production de plusieurs tableaux, dont plusieurs connus actuellement comme des chefs-d’œuvre. L’un des tableaux refusés ressemble, selon H. Mitterand, aux Tuileries, étude de 1876 de Claude Monet : « Mais ce qui, surtout, rendait ce tableau terrible, c’était l’étude nouvelle de la lumière, cette décomposition d’une observation très exacte, et qui contrecarrait toutes les habitudes de l’œil, en accentuant des bleus, des jaunes, des rouges, où personne n’était accoutumé d’en voir. Les Tuileries, au fond, s’évanouissaient en nuée d’or ; les pavés saignaient, les passants n’étaient plus que des indications, des taches sombres mangées par la clarté trop vive. »

Christine comprend qu’il ne l’aime plus comme femme, et elle se dévoue pour lui, sacrifiant le petit Jacques à ses caprices : « une mère se dégagea de l’amante » Claude est fantasque, et son attitude rappelle ce que nous savons de Zola : « Au fond, son intransigeance de réaliste cachait des superstitions de femme nerveuse, il croyait à des influences compliquées et secrètes : tout allait dépendre de l’horizon choisi, néfaste ou heureux. » Il cherche longtemps en vain un sujet digne de lui, et le trouve en désespoir de cause, lors d’une promenade au bord de la Seine, à l’endroit même de leurs premières balades, à la pointe occidentale de l’île de la Cité (à l’opposé de la pointe orientale de l’île Saint-Louis, décor de l’enfance de Renée dans La Curée). Le tableau envisagé est plus zolien que cézannien : « c’est Paris qui travaille, ça ! des gaillards solides, étalant le nu de leur poitrine et de leurs bras… Puis, de l’autre côté, j’ai le bain froid, Paris qui s’amuse, et une barque sans doute, là, pour occuper le centre de la composition ». Entre deux coups de pinceau, Claude épouse Christine : « Ce fut à cette époque seulement que Claude eut l’idée d’épouser Christine. Tout en cédant aux conseils de Sandoz, qui s’étonnait d’une irrégularité inutile, il obéit surtout à un sentiment de pitié, au besoin de se montrer bon pour elle et de se faire ainsi pardonner ses torts. » Un motif étonnant est donné : « elle se chagrinait de n’être pas reçue chez Sandoz ». Zola veut-il marquer une différence entre lui et le personnage inspiré de lui ? Comme elle n’a aucune connaissance personnelle, les quatre témoins seront choisis dans la bande. Claude va chercher Mahoudeau dans son nouvel atelier, plus misérable que le précédent, après le départ de Chaîne : « ces misérables nudités traînaient ainsi des années leur agonie, sous les yeux de l’artiste qui leur avait donné de son sang ». Celui-ci est amer : « Le plus noble des arts, le plus viril, oui ! mais l’art dont on crevait le plus sûrement de faim. » Il travaille cependant toujours à sa grande femme debout entamée il y a bien longtemps, et veut la montrer à son ami peintre : « il la désemmaillotait, la tête d’abord, puis la gorge, puis les hanches, heureux de la revoir intacte, souriant en amant à sa nudité de femme adorée. » Le mythe de Pygmalion est implicite dans cette scène frappante : « Exagérée encore, sa Baigneuse était déjà d’un grand charme, avec son frissonnement des épaules, ses deux bras serrés qui remontaient les seins, des seins amoureux, pétris dans le désir de la femme, qu’exaspérait sa misère ; et, forcément chaste, il en avait ainsi fait une chair sensuelle, qui le troublait » […] « À ce moment, Claude, les yeux sur le ventre, crut avoir une hallucination. La Baigneuse bougeait, le ventre avait frémi d’une onde légère, la hanche gauche s’était tendue encore, comme si la jambe droite allait se mettre en marche. » C’est que par économie, le sculpteur a remplacé l’armature en fer par des manches à balai, et que le gel a fait craquer le bois au moment où il fait du feu pour montrer son œuvre. Donc la statue s’effondre dans les bras de son créateur, en une belle scène symbolique : « Et elle sembla lui tomber au cou, il la reçut dans son étreinte, serra les bras sur cette grande nudité vierge, qui s’animait comme sous le premier éveil de la chair. Il y entra, la gorge amoureuse s’aplatit contre son épaule, les cuisses vinrent battre les siennes, tandis que la tête, détachée, roulait par terre. »

Le mariage civil est une « simple formalité » ; tout juste si l’on apprend en passant que « Jory, rompant avec toutes ses habitudes de prudence et d’avarice, cloîtrait maintenant Mathilde dans une petite chambre. Elle le tenait par son vice, il glissait au ménage avec cette goule, lui qui, pour ne pas payer, vivait autrefois des raccrocs de la rue. » Le soir même, Claude oublie complètement qu’il s’est marié dans la journée, et ne songe qu’à son tableau : « Il était bien toujours avec elle, de l’autre côté de la table ; mais comme elle le sentait loin, là-bas, devant la pointe de la Cité, plus loin encore, dans l’infini inaccessible de l’art, si loin maintenant, que jamais plus elle ne le rejoindrait ! » […] « Jamais plus, maintenant, ils ne se pénétreraient. Il y avait là quelque chose d’irréparable, une cassure, un vide qui s’était produit. L’épouse diminuait l’amante, cette formalité du mariage semblait avoir tué l’amour. »

Chapitre IX

Dans un motif très zolien, Claude « entama le capital de sa rente de mille francs », histoire de hâter la déchéance. Il loue un autre atelier près de Montmartre, et c’est un chapitre sommaire qui s’annonce : « Ce furent quelques années de tiède abandon. » Claude travaille à son grand tableau, en faisant d’abord des études sur place : « pendant des semaines, il s’était appliqué à une étude, des ouvriers déchargeant un bateau de plâtre, portant sur l’épaule des sacs blancs, laissant derrière eux un chemin blanc, poudrés de blanc eux-mêmes ». Mais dès qu’il passe à l’ensemble, c’est l’échec : « C’était sa continuelle histoire, il se dépensait d’un coup, en un élan magnifique ; puis, il n’arrivait pas à faire sortir le reste, il ne savait pas finir. » En attendant, il a l’idée de réaliser une toile plus modeste peinte « sur la nature », mais elle est refusée, « et le peintre, ulcéré, pleurant de rage, arracha la toile par minces lambeaux et la brûla dans son poêle, lorsqu’elle lui revint. Celle-ci, il ne lui suffisait pas de la tuer d’un coup de couteau, il fallait l’anéantir. » Puis Claude s’entête dans une idée absurde, introduire une femme nue dans le sujet, sur une barque en plein Paris, malgré les avertissements de Sandoz : « Il était si aisé de prendre d’autres sujets, où s’imposait la nécessité du nu ! » Claude abuse de Christine pour peindre sa femme nue, et elle comprend que son désir pour elle a changé de nature : « C’étaient des services qu’elle se montrait heureuse de lui rendre, répugnant pourtant à se dévêtir, blessée de ce métier de modèle, maintenant qu’elle était sa femme. » […] « Elle n’avait qu’une rivale, cette peinture préférée, qui lui volait son amant. Ah ! jeter sa robe, jeter jusqu’au dernier linge, et se donner nue à lui pendant des jours, des semaines, vivre nue sous ses regards, et le reprendre ainsi, et l’emporter, lorsqu’il retomberait dans ses bras ! Avait-elle donc à offrir autre chose qu’elle-même ? » […] « C’était un métier où il la ravalait, un emploi de mannequin vivant, qu’il plantait là et qu’il copiait, comme il aurait copié la cruche ou le chaudron d’une nature morte. » […] « Ce corps, couvert partout de ses baisers d’amant, il ne le regardait plus, il ne l’adorait plus qu’en artiste. Un ton de la gorge l’enthousiasmait, une ligne du ventre l’agenouillait de dévotion, lorsque, jadis, aveuglé de désir, il l’écrasait toute contre sa poitrine, sans la voir, dans des étreintes où l’un et l’autre auraient voulu se fondre. » Il y a quelque chose de donjuanesque dans le rapport de Claude à la femme : « il préférait l’illusion de son art, cette poursuite de la beauté jamais atteinte, ce désir fou que rien ne contenait. Ah ! les vouloir toutes, les créer selon son rêve, des gorges de satin, des hanches couleur d’ambre, des ventres douillets de vierges, et ne les aimer que pour les beaux tons, et les sentir qui fuyaient, sans pouvoir les étreindre ! » L’expression « ménage à trois », appréciée de Zola, est à nouveau utilisée pour cette paraphilie nouvelle : « La bonne vie à deux avait cessé, un ménage à trois semblait se faire, comme s’il eût introduit dans la maison une maîtresse, cette femme qu’il peignait d’après elle. Le tableau immense se dressait entre eux, les séparait d’une muraille infranchissable ; et c’était au-delà qu’il vivait, avec l’autre. Elle en devenait folle, jalouse de ce dédoublement de sa personne ». Puis on s’intéresse à la folie de Claude, dont une partie tient à sa condition d’artiste même : « Ah ! cet effort de création dans l’œuvre d’art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait, pour créer de la chair, souffler de la vie ! Toujours en bataille avec le réel, et toujours vaincu, la lutte contre l’Ange ! » Lui-même est conscient de ce « déséquilibrement des nerfs dont il souffrait, le détraquement héréditaire qui, pour quelques grammes de substance en plus ou en moins, au lieu de faire un grand homme, allait faire un fou ». Une courte scène révèle un non-dit homosexuel dans ce « détraquement » : « Il courait furieusement Paris, les faubourgs surtout, par un besoin de s’encanailler, vivant avec des manœuvres, exprimant à chaque crise son ancien désir d’être le goujat d’un maçon. […] Il avait raté son existence, il aurait dû se faire embaucher autrefois, quand il déjeunait chez Gomard, au Chien de Montargis, où il avait eu pour ami un Limousin, un grand gaillard très gai, dont il enviait les gros bras. » Crise clastique : « d’un coup de poing terrible, il creva la toile. […] Le poing avait tapé en plein dans la gorge de l’autre, un trou béant se creusait là. Enfin, elle était donc tuée ! » Ces phrases semblent recopiées du chapitre XXV de Thérèse Raquin, quand Laurent se rend compte que sa main reproduit mécaniquement le visage de sa victime dans tout ce qu’il peint. La toile est recousue, et ça continue. Étonnamment, c’est alors qu’il déraille, que l’on s’intéresse enfin précisément à sa technique, ce qui souligne le manque, dans le roman, des scènes auxquelles Zola nous a habitués, où la matérialité du métier, avec le vocabulaire afférent, nous est exposée. Cela aurait été plus facile, bien sûr, avec un personnage qui aurait réussi dans son métier, aurait pu engager des modèles, donner des cours, faire école, quoi. « Mais il se permettait toutes sortes de pratiques mystérieuses dans l’application du ton, il se forgeait des recettes, en changeait chaque mois, croyait avoir brusquement découvert la bonne peinture, parce que, répudiant le flot d’huile, la coulée ancienne, il procédait par des touches successives, béjoitées [2], jusqu’à ce qu’il fût arrivé à la valeur exacte. Une de ses manies avait longtemps été de peindre de droite à gauche : sans le dire, il était convaincu que cela lui portait bonheur. Et le cas terrible, l’aventure où il s’était détraqué encore, venait d’être sa théorie envahissante des couleurs complémentaires. » Cette théorie est du nanan pour Zola, puisqu’elle lui permet d’enfourcher son dada de science et d’expérimentation, tout en montrant que cela n’est pas donné à n’importe qui : « Ainsi, la science entrait dans la peinture, une méthode était créée pour l’observation logique, il n’y avait qu’à prendre la dominante d’un tableau, à en établir la complémentaire ou la similaire, pour arriver d’une façon expérimentale aux variations qui se produisent, un rouge se transformant en un jaune près d’un bleu, par exemple, tout un paysage changeant de ton, et par les reflets, et par la décomposition même de la lumière, selon les nuages qui passent. Il en tirait cette conclusion vraie, que les objets n’ont pas de couleur fixe, qu’ils se colorent suivant les circonstances ambiantes ; et le grand mal était que, lorsqu’il revenait maintenant à l’observation directe, la tête bourdonnante de cette science, son œil prévenu forçait les nuances délicates, affirmait en notes trop vives l’exactitude de la théorie ; de sorte que son originalité de notation, si claire, si vibrante de soleil, tournait à la gageure, à un renversement de toutes les habitudes de l’œil, des chairs violâtres sous des cieux tricolores. La folie semblait au bout. »