Accueil > Voyages > Europe > Barcelone, la baleine qui avala Jonas.

Notes sur mes séjours à Barcelone & en Catalogne

Barcelone, la baleine qui avala Jonas.

Barcelone, la baleine qui avala Jonas.

Au pays merveilleux de Gaudi, Domènech i Montaner, Picasso, Dali, Miro, Feliu Elias

samedi 13 mai 2023, par

Lassé des contrées lointainement estrangères, je me replie de plus en plus sur cette bonne vieille Europe aux anciens parapets. Voici donc Barcelone où, comme à Londres, je n’avais pas mis les pieds jusqu’à un âge de plus en plus canonique. Eh bien les amis, ajoutons-la à la liste des capitales où j’aimerais vivre. Ce n’est pas le gay Barcelone qui m’attire, même si j’y ai trempé quelque doigt vite glacé, mais l’urbanisme d’une ville à la fois maritime & terrestre, plane & pentue, culturelle & sensuelle. Gaudi, Gaudi & encore Gaudi, Picasso, Miro, mais une touche de Dali aussi, le souvenir de la Compagnie catalane, Feliu Elias, et quelques autres petits musées sympathiques. Allez, on prend le bus touristique ? J’ai visité Barcelone une 3e fois je crois, 5 jours en février-mars 2023, dans la foulée d’un séjour à Valence. Je n’avais pas noté ici la date de mes autres visites, et ma mémoire me fait défaut, mais j’ai été à Barcelone au moins 3 fois, en 2012, en 2015 & en 2023. Cet article a donc été remodelé.

En ce qui concerne le « surtourisme » dont on nous rebat les oreilles, notamment pour Venise & Barcelone, il faut raison garder. Effectivement lors de cette visite pourtant hors saison, j’ai eu du mal à trouver un hôtel dans le centre sur Booking, et j’ai dû payer 150 € la nuit pour un hôtel certes très bien situé (entre Sant Antoni & Universitat), mais même pas un frigo, pas un verre, verrou à 2 € de chez bricomarché… Mais sur place, j’ai pu revisiter la Sagrada Familia sans problème, & sans avoir à réserver trop longtemps à l’avance, et la ville est si vaste que je n’ai pas été suffoqué par la foule ; il est vrai que je ne suis pas du tout retourné dans la vieille ville. Je crois que les choses vont se tasser, surtout avec la concurrence de Valencia, qui en ce qui concerne les plages et le niveau de vie, est sans comparaison. Je donne un exemple : j’ai payé une carte de transports pour 5 jours à Barcelone dans les 38 €, et elle n’incluait pas les bus de nuit, laquelle commence à 23 h (dernier métro à minuit), alors qu’à Valence c’était 4 € par jour, 24h/24 ! Voici mes photos de février 2023, à part de celles de 2015.

Plan de l’article

Ildefons Cerdà, L géminé & sanglants blasons

La (ou les) Rambla(s)

Antoni Gaudi

La Sagrada Familia

Lluís Domènech i Montaner

Le MNAC & la Compagnie catalane

Feliu Elias

Autres musées & monuments de Barcelone

Si on parlait sculpture ?

Quelques choses vues en 2023

Cadaqués

Le gay Barcelone

Ildefons Cerdà, L géminé & sanglants blasons

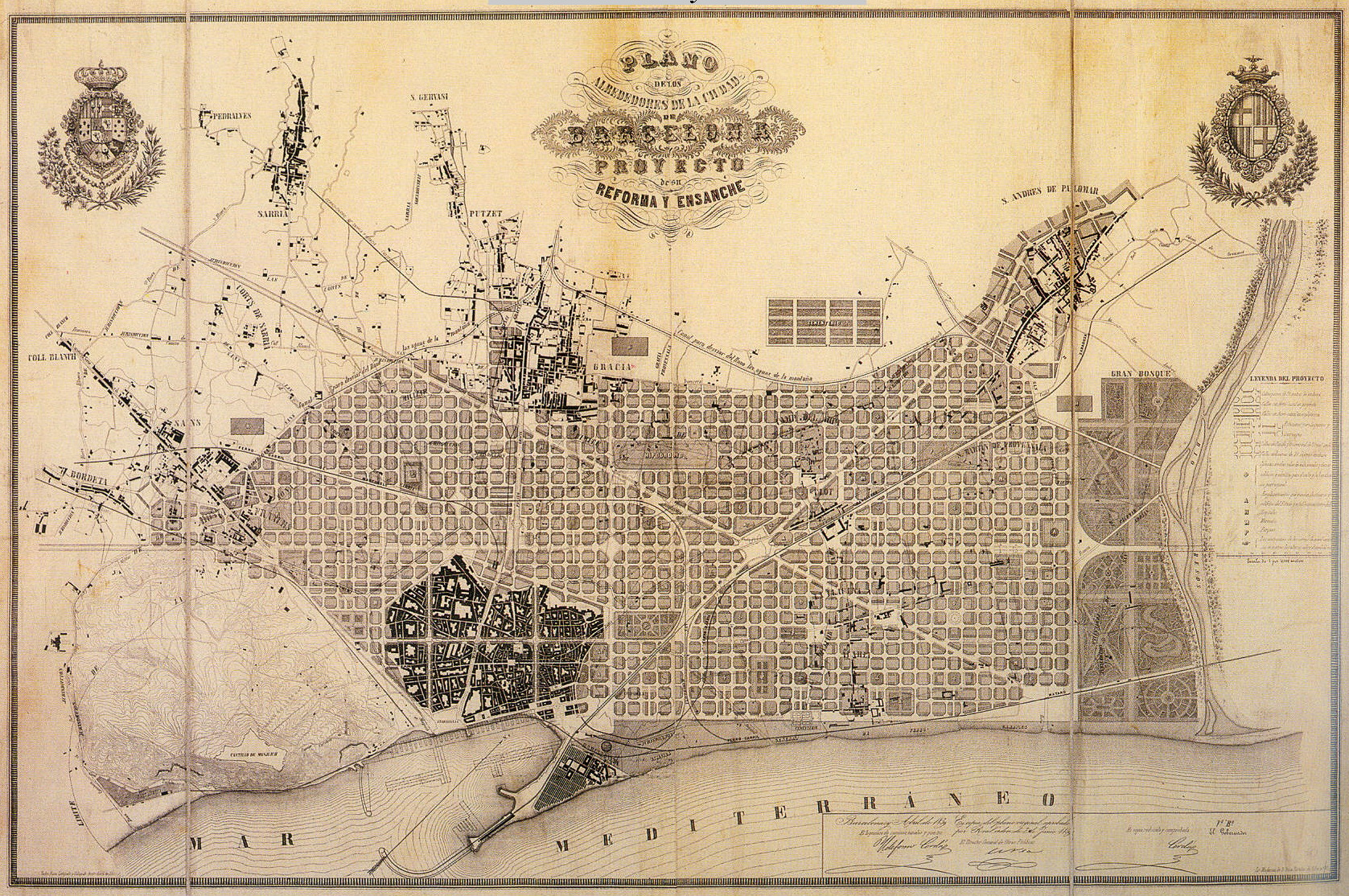

Un tour en bus touristique n’est pas à dédaigner pour un parcours de découverte, surtout si votre temps limité ne vous permettrait pas de voir sinon visiter tous les quartiers. Car Barcelone se voit. C’est un Paris qu’Haussmann n’aurait pas rasé pour édifier sa ville moderne, mais un Paris qui aurait construit sa ville moderne autour de l’ancienne. En catalan, « Haussmann » se dit « Ildefons Cerdà ». C’est un urbaniste visionnaire, hygiéniste, voire socialiste, qui dessina cette sublime & immense baleine dans laquelle la vieille ville survit tel Jonas, comme on peut le constater sur ce projet de 1859.

Sur Cerdà, voilà ce qu’écrit Camilla Panhard, auteure de L’ABCdaire de Barcelone, Flammarion, 2001 : « Le modernisme était d’abord un moyen d’humaniser la vie quotidienne qui avait perdu ses racines avec la révolution industrielle. En 1860, l’urbaniste Cerdà dirigea les travaux du quartier de l’Eixample suivant un seul objectif : ruraliser l’urbain [1]. Les architectes profitèrent du tracé large des trottoirs, qui permettent d’admirer la façade dans leur intégralité, pour sculpter des bas-reliefs d’escargots ou couronner une terrasse d’un papillon vernissé. » C’est le moment de relever, en passant, l’inventivité verbale qui souligne l’inventivité urbanistique. L’Avenue du Parallèle, tracée sur un parallèle géographique, et qui sépare la vieille ville de Montjuic, comporte une particularité orthographique unique au monde, le L géminé, constitué de deux L séparés par un point médian, soit « l·l » (et non pas « l.l »). On écrit donc, en catalan, Avinguda Paral·lel. Ce graphème existe, semble-t-il, depuis le début du XXe siècle, mais quand j’ai demandé d’éclairer ma lanterne à deux collègues d’origine catalane, elles ne semblaient pas avoir remarqué son existence ! Bref, ce graphème permet de distinguer le double L d’origine étymologique (qui vient d’un double L latin ou d’un double lambda en grec ancien), du L palatal qu’on trouve dans l’espagnol « lluvia ».

Au chapitre des fiertés catalanes, il convient de signaler la légende du blason de Catalogne, « d’or à quatre pals de gueules ». Charles II le Chauve aurait tracé de ses doigts trempés dans le sang de Guifred le Velu (non, ce ne sont pas des pseudos de sites gays !), les quatre pals rouges sur un bouclier d’or. C’est le même type de légende étiologique que mentionne Cyrano dans la pièce de Rostand, quand De Guiche sacrifie à sa rancune sa compagnie de Gascogne : « Eh bien donc ! nous allons au blason de Gascogne, / Qui porte six chevrons, messieurs, d’azur et d’or, / Joindre un chevron de sang qui lui manquait encor ! ». Mais revenons à nos moutons. Les pixels qui s’alignent sur ce plan sont autant de pâtés de maison, chacun plus ou moins prévu pour vivre en autarcie. L’un des pâtés centraux fut réservé pour la Sagrada Familia, contrainte acceptée par Gaudi (voir ci-dessous), même si le projet définitif prévoit d’enjamber une rue, pour pénétrer dans l’église par le « portail de la Gloire », ce qui crée un dilemme pour l’achèvement du chantier (cf. ci-dessous).

Le vieux quartier subsiste, ces spaghettis de rues qui grouillent de Barceloneta au Barrio Chino cher à Jean Genet (dont je devrais relire le Journal du voleur) et à Julien Duvivier (La Bandera, 1935, avec Jean Gabin), en passant par le Quartier gothique et la Ribera. Cela explique peut-être que l’on peut jouir de prix corrects (enfin à l’automne 2012, peut-être crise aidant ?) pour le vivre & le couvert dans ces quartiers populaires, grouillants de beuveries nocturnes. Il faut avoir de la chance pour tomber sur une chambre donnant sur une arrière-cour plus calme. Puisqu’il est question d’hôtellerie, permettez-moi de vous conseiller de ne pas vous en faire, hors pic touristique : ne réservez pas, mais arrivez tranquillement par la navette de l’aéroport à la Place de Catalogne, descendez à l’office de tourisme ouvert jusqu’à 20h30, et demandez un hôtel. Vous serez étonné des prix proposés, en plein centre [2]. À supposer que l’étroitesse des rues rend impossible la création de quartiers de bureaux, et maintient dans ce centre historique un habitat populaire éradiqué depuis longtemps du centre des autres métropoles européennes. Cela a ses inconvénients, comme la tendance des jeunes à se pochetronner à moindre coût dans les rues. Les Espagnols ont inventé le mot « botellón », formé avec ce sublime suffixe « -ón », qui sert aussi, à partir de « polla » – notre « queue » en argot – à construire l’augmentatif « pollón », c’est dire !

Donc dans ces quartiers touristiques, à partir d’une certaine heure, l’alcool semble interdit à la vente dans les épiceries, juste à côté des bars où la vente d’alcool est autorisée à des prix qui n’ont rien à voir. Phénomène de classe & de crise, cette loi de prohibition anti-pauvres a une conséquence fort simple : des centaines de jeunes immigrés de sexe mâle stationnent dans ces quartiers de consommation nocturne, un pack de bière bon marché à la main, et vous vous faites accoster à peu près 100 fois par soir pour savoir si par le plus grand des hasards vous ne désireriez pas une bière à 1,25 €. Au cas improbable où vous ne croiseriez pas le chemin d’un de ces immigrés, entrez dans une boutique, jouez le désappointement, et le caissier vous en proposera au même prix, mais discrètement SVP. Quand on vous la vend 7 € dans les bars, on comprend ; mais cela ne valorise pas l’image de la ville. Cela dit, j’ai appris un mot, car au nombre près, je suis victime d’un « botellón » dans ma petite rue parisienne, les trois quarts des nuits, par une poignée d’ados plus ou moins dealers & buveurs de whisky qui m’empêchent de dormir (cela a cessé depuis deux ans ; note de 2023). Si c’est tendance…

La (ou les) Rambla(s)

Le vieux quartier est aussi le lieu où coule la fameuse Rambla, appelée aussi bien « Les Ramblas », car c’est une succession de sections de boulevard qui chacune a son nom, remontant de la mer à la place de Catalogne, suivies des « ramblas de Catalunya » qui commencent de la place de Catalogne et montent toujours dans le sens opposé à la mer (merci à Mehdi pour la précision). Le mot vient de l’arabe « ramlah » (« sablon, terrain sablonneux »). Il désigne en premier sens en catalan un cours d’eau irrégulier dépendant du régime des pluies (un oued), un ravin ou terrain sablonneux. La Rambla de Barcelone fut construite sur un torrent aux abords de la vieille ville popularisant ce terme (source Wikipédia). Champs-Élysées local, on l’arpente du soir au matin & du matin au soir. Elle est bordée de lieux incontournables, comme vers la mer le musée maritime, actuellement partiellement fermé pour travaux lors de ma visite de 2015. C’est à la fois un vestige unique du gothique laïque catalan, et un musée fort riche. J’y ai vu un agrandissement de notre Atlas catalan dont la pièce originale est exposée dans le cadre de l’expo de la Bnf sur les cartes marines en 2012.

Dans la cour, bronze (ci-dessus) à la François-Raoul Larche, d’un enfant aux prises avec un poulpe qui lui enserre les poignets. Jolie mise en abîme du métier de sculpteur, éternel enfant aux prises avec une matière qui résiste [3]. Plus haut, le sublime Palais Güell, l’un des chefs d’œuvres de Gaudi, dont la restauration terminée en 2011 vous laissera pantois. Des écuries en sous-sol à la terrasse aux cheminées multicolores en trencadis, en passant par la vaste salle centrale sous voûte arborant le profil parabolique caractéristique de Gaudi, et son orgue, tout est somptueux, pensé, poli, façonné de main d’ouvrier amoureux de son œuvre. Si vous avez visité Barcelone quelques années auparavant, vous n’avez pas eu la chance, sans doute, d’arriver à une époque où ces restaurations somptueuses sont achevées. J’ai eu l’occasion de feuilleter un album un peu ancien sur Gaudi, et je peux vous dire que cela n’a plus rien à voir !

Gaudi

Ah ! Voici entamé le chapitre Antoni Gaudi. C’est la the illumination du séjour. Un peu comme un film dont on vous aurait tant rebattu les oreilles que vous vous seriez impatienté : « Qu’est-ce qu’il a de plus que moi, ce couillon ? », puis vous auriez vu le film, traînant la patte, au bout de six mois pour manifester votre peu d’empressement, et là, Révélation ! Eh bien, c’est ce qui m’est arrivé pour Gaudi. J’ai d’abord vu depuis la rue, du bout des yeux, la Casa Batlló et la Casa Milà, puis la Sagrada Familia depuis l’extérieur, mais la file d’attente était trop longue, et je n’ai pas eu le courage. Moi, athée, faire la queue pour entrer dans une église ? D’aucunes queues, qu’on se le dise, n’aiguisent point mon appétit ! J’y suis retourné une ou deux fois ; la file était encore pire, et j’ai failli renoncer. J’ai tenté de réserver par Internet, mais j’aurais dû le faire depuis la France, car on m’a demandé des codes de sécurité que je n’avais pas emmenés, pour une somme dérisoire pourtant. Et puis, une dernière tentative fut la bonne, 15 h un vendredi, ciel radieux, et 5 minutes d’attente ; baraka ! Heureusement, entre-temps j’avais visité déjà les trois maisons sus-mentionnées. Le ravissement pour deux d’entre elles, l’orgasme pour la Casa Batlló. J’avais l’impression d’y flotter comme un globule dans l’organisme d’un être humain. Je ne vous montrerai nulle mienne photo ; il y a mille fois mieux partout sur Internet. Expérience à vivre. Prévoyez quand même le budget, car autant hébergement & nourriture sont économiques à Barcelone, autant la culture, la vache, coûte la valeur qu’elle vaut (20 € par visite pour les lieux de prestige) ! [4]

En même temps, on a honte d’admirer des bâtiments conçus pour de riches capitalistes… Mais c’était une époque où l’art, surtout l’architecture, vivait de mécénat. Maintenant, les meilleurs architectes vivent de commandes de l’État, mais quel État laisserait encore la bride sur le cou à un artiste aussi génial que Gaudi ? Bref, avec le fric qu’ils pompent au peuple, autant que les millionnaires le dépensent somptuairement pour laisser s’exprimer des artistes. Avant de revenir — patience — à la basilique, terminons-en avec Gaudi. J’ai mis un point d’honneur à voir à peu près tout ce qui traîne ou trône de lui dans la capitale. La Casa Vicens & la Casa Calvet, qui ne se visitent pas (si, en 2023 la casa Vicens, voir ci-dessous) mais s’admirent depuis la rue. Le Parc Güell, avec sa salamandre devenue emblème de la ville, qui ne peut pas se photographier sans la grappe d’Asiatiques qui l’entoure. Pas mal, mais les tonnelles en pierre brute me laissent un peu froid. La Colonie Güell, dans la banlieue, avec sa crypte où Gaudi expérimenta ses innovations au mitan de sa vie, notamment ces extraordinaires colonnes de granit brut inclinées, et sa maquette « polyfuniculaire » inversée pour expérimenter à l’envers la modélisation optimale des forces dues à la pesanteur [5].

Le collège des Thérésiennes (école privée active ; ne se visite pas), la grille en fer forgée de la Finca Güell, sans oublier le modeste réverbère de la Place royale, première œuvre de Gaudi à Barcelone. Ah, dernière chose à l’attention de mes amis laïcs : en 1936, des révolutionnaires républicains brûlèrent l’atelier de Gaudi à la Sagrada Familia, privant les générations futures de documents exceptionnels… Comme quoi l’obscurantisme & la bêtise ne sont pas cantonnés aux calotins.

En 2023, j’ai découvert par hasard dans le jardin du palais royal de Pedralbes (à deux pas de la finca Güell) une modeste fontaine d’Hercule signée Gaudi, qui bénéficie d’un article disproportionné sur Wikipédia en catalan, ainsi qu’une modeste tonnelle dans le même jardin, qui ne fait que confirmer le goût du maître pour la voûte parabolique. Mais la grande nouveauté de cette visite de 2023, c’est la casa Vicens, premier édifice de Gaudi, en 1883-85 (il a 31 ans en 83), magnifiquement restaurée. J’ai photographié notamment un dragon en fer forgé, qui n’est pas de lui, mais de son disciple qui a réalisé l’agrandissement de la maison pour le propriétaire suivant (cela s’est fait avec l’accord de Gaudi, qui refusait toutes les commandes pour se concentrer sur son chef-d’œuvre). Tout est admirable dans cette maison, qui se visite avec un audioguide. Cela coûte dans les 20 €, mais ces prix sont justifiés vu la qualité de la restauration & de l’œuvre, qui vous laissera un souvenir plus impérissable que dix films français financés par l’avance sur recettes ! Je signale par exemple le grand balcon du 1er étage, avec ses volets basculants & sa fontaine-toile d’araignée, et son petit frère sur le côté jardin, les deux surbaissés par rapport au plancher, pour ne pas entraver la vue. J’ai acheté un livre sur la casa Vicens et il y a un contenu dit privé. Peut-être y aurez-vous accès sans montrer patte blanche… Dans l’expo on relève un livre d’Eugène Viollet-le-Duc, Comment on construit une maison, qui explique une partie de l’influence du Modernisme catalan. Ce qui est remarquable dans cette maison surtout, c’est la façon dont Gaudi a innové dans les liaisons entre les différentes pièces à l’étage, pour éviter la perte de place d’un couloir, vu l’étroitesse de l’emprise avant l’agrandissement (il s’agissait d’une maison d’été, à Gràcia qui à l’époque était considéré comme la campagne !) Il a imaginé des sortes de quinconces. Voyez mes photos.

La Sagrada Familia

Venons-en à la Sa-graal-da Familia ! La première vision rapide de l’extérieur m’avait intrigué, mais je suspendais mon jugement, d’autant plus que j’avais fait le tour avec mon compagnon de voyage Robert Vigneau qui, par provocation laïcarde sans doute, s’appliquait à tourner en dérision chaque centimètre cube de ce misérable tas de pierres. Retourné seul sur les lieux, ce fut donc le choc lorsque, après une minutieuse dégustation du tortueux portail de la Passion, je pénétrai d’un coup dans la nef. Ai-je dit que je suis passionné par les arbres & par l’architecture ? Quand cette nef constituée de colonnes de 45 mètres en forme d’arbres stylisés, baignant dans la lumière végétale de vitraux encore incomplets, m’est apparue dans toute sa splendeur, eh bien, tout couillon, des larmes — oh ! toutes laïques — me sont venues aux yeux. J’ai fait une sorte de tour du monde ; des truellées de bâtiments fameux m’ont valsé dans les yeux ; j’en ai aimé, admiré, décortiqué, apprécié, étudié ; jamais je n’avais autant été ébranlé par une construction humaine. Rassurez-vous, je n’ai pas renié pour autant ma vie de débauché, et si je vous disais ce que le soir même… mais revenons à nos moutons… Bref, ces colonnes de porphyre d’Iran, de granite & de basalte, ces colonnes désuètes de pierre à l’âge du béton, qui se ramifient en branches aux 2/3 de leur hauteur, puis se perdent dans une voûte aux courbes mathématiques, cela m’a transporté. Un an après je découvrirai peut-être le modèle de Gaudi, le Duomo de Florence, avec une émotion équivalente.

J’ai eu la chance de la découvrir à cette époque où la nef est presque achevée, et où le projet vieux de plus d’un siècle prend enfin tournure pour les analphabètes comme moi qui ne peuvent pas lire un projet architectural tant qu’il n’est pas inscrit dans la pierre & l’espace. J’ai regretté de n’avoir pas pu visiter les tours côté Passion lors de mes deux premières visites, car on y monte plus haut. Il fallait pour cela s’inscrire par Internet, et s’y prendre avant le voyage à l’époque. Mais l’escalier côté Nativité (on retrouve quasiment le même côté Passion) a aussi un grand intérêt, Gaudi ayant innové (enfin je crois) dans l’escalier en colimaçon, libéré de la colonne centrale qu’on trouve habituellement dans ce genre d’escalier, ce qui accentue l’impression de vertige & d’intimité. L’exposition en sous-sol de la basilique évoque l’inspiration naturelle de la coquille d’escargot ou du vol des samares d’érables, mais en 2023 à Valence j’aurai l’occasion de constater que l’inspiration de Gaudi pour cet escalier réside au moins peut-être dans les Torres de Quart de Valence. On pense au chef d’œuvre de José Roosevelt, À l’ombre des coquillages. Du coup, on s’oublie et on prend son pied en photographiant !

Avant de passer outre, voici une photo de la statue de Jésus en ouvrier charpentier, dans le portail de la Nativité, réalisée du vivant de Gaudi par je ne sais quel sculpteur. Rare image qui renvoie évidemment à Gaudi l’architecte-artisan, dont l’atelier était d’ailleurs situé pour les vingt dernières années de sa vie dans le sous-sol, à l’endroit où les architectes actuels ont encore leurs bureaux d’étude ultra-modernes. On est renvoyé par cette sculpture à l’époque charnière du XIIe siècle où en France & en Europe, le roman & l’art roman se sont inventés en parallèle, cet art de mots & cet art de pierre ayant en commun de raconter pour les illettrés, je veux dire ceux qui ne comprenaient pas le latin, des histoires fabuleuses, qu’elles soient bibliques ou profanes. Avec ce temple expiatoire, c’est-à-dire une église construite avec les seuls deniers des fidèles (décuplés depuis quelques années par la rente du tourisme, l’église étant dorénavant le monument le plus visité du pays), Gaudi renoue avec la tradition médiévale tout en la modernisant. Il crée à l’ère du béton naissant un projet obsolète dont ses petits enfants verront à peine l’achèvement ; à l’ère de l’ingénieur-architecte, il façonne de ses mains un projet d’architecte-artisan (ingénieur aussi, mais intuitif), et contraint une ville entière à se courber à son dessein démiurgique. Aucun bâtiment ne se hausse au-delà des 172,5 mètres où la tour centrale (Tour de Jésus) est censée culminer sans doute en 2024, pas même la bite (pardon, le « suppositoire ») de Jean Nouvel, j’ai nommé la Tour Agbar (comme quoi il n’y a pas que Allah !).

Bref, voilà ce fameux Christ ouvrier du portail de la Nativité. À noter que si cette œuvre est forcément un autoportrait symbolique (pas autoportrait direct, car Gaudi en principe n’a pas sculpté personnellement chaque groupe du portail, mais a conçu le projet d’ensemble et confié à divers artistes les différentes sculptures), Josep Maria Subirachs (1927-2014), qui a réalisé récemment les sculptures de la façade de la Passion en respectant le projet de Gaudi, a donné pour lui rendre hommage la physionomie de son visage à l’évangéliste situé à la gauche du groupe dit de Sainte Véronique, de même que les casques des soldats évoquent la forme des cheminées de la Casa Milà. Il m’aura fallu une 3e visite en 2023 pour que je remarque sur la façade de la passion, le groupe des 3 soldats jouant aux dés la tunique du Christ. Il s’agit jusqu’à présent de la seule sculpture en pierre de ma récolte consacrée à ce thème (voyez la photo dans l’article sur la Crucifixion).

J’ai souvent eu les larmes aux yeux en voyage, et lors de mes deux premières visites ici notamment. Pour la première fois les larmes ont coulé lors de ma 3e visite, en entendant le carillon le 1er mars 2023 à 14 h, alors que je visitais les tours côté Passion. J’ai eu à peine le temps de (très mal) filmer avant la fin de ce carillon, qui m’a fait ressentir ce que Gaudi avait projeté et qui sera peut-être achevé 100 ans après sa mort en 2026 ? [6] Puisse-t-il du haut des cieux chasser les marchands de son temple ! En effet, j’ai été scandalisé par le système de fouille des visiteurs pire que dans un aéroport, qui doit phagocyter bien 10 % du budget tant il est délirant pour un monument certes emblématique mais où il n’y a rien qui puisse être détruit ou volé à portée de main, car tout n’est que minéral dans cette œuvre. Pour en revenir au carillon, j’ai appris deux choses lors de cette 3e visite. Premièrement, Gaudi a conçu cette église unique au monde comme un instrument de musique gigantesque à la gloire de Dieu, avec le carillon & l’orgue. Celui-ci est constitué d’un ensemble de 8 000 tuyaux répartis en plusieurs claviers qui pourront à terme être joués simultanément ou séparément. Puissé-je vivre assez longtemps pour avoir le privilège d’entendre cet orgue sublime ! Deuxièmement, Gaudi est enterré dans la crypte. Je me suis fait la réflexion, m’étant intéressé aux cimetières en cette année 2023, que Gaudi avait modestement projeté l’érection du plus mégalomaniaque tombeau du monde !

Parmi les nouveautés découvertes en 2023, les portes en bronze polychrome, œuvre sublime du sculpteur japonais Etsuro Sotoo, qui a donné aussi sa patte à beaucoup de sculptures. Le décor minutieux inclut des insectes, des feuilles, des oiseaux, pour poursuivre la métaphore de la forêt-cathédrale.

Lluís Domènech i Montaner

Lors de mes deux premiers séjours, j’avais visité le palais de la musique catalane, joyau de Lluís Domènech i Montaner (1849-1923), éminent représentant du modernisme catalan. Âgé de 3 ans de plus que Gaudi seulement (et mort 3 ans avant lui), il avait théorisé le mouvement en publiant en 1878 À la recherche d’une architecture nationale. J’avais d’abord vu un spectacle de guitare touristique, puis lors de mon 2e séjour, un concert sublime donné par l’orchestre des jeunes de Caracas, en fait Orchestre symphonique Simón Bolívar. J’en ai retrouvé trace, c’était le 22 octobre 2015 ; Oiseau de feu de Stravinsky et 5e Symphonie de Dmitri Chostakovitch. Imaginez-vous un gang des plus beaux mecs du monde, en queues-de-pie, jouant ces musiques sublimes, et tout ça qui s’égaille dans la ville après… on peut toujours rêver !

Mais en 2023, hourrah ! Le chef-d’œuvre du maître est ouvert à la visite, presque entièrement restauré, sous le nom pompeux d’« enceinte moderniste de l’ Hôpital de Sant Pau » (c’était ouvert déjà avant je crois, mais uniquement pour des visites guidées à heures fixes). Cette visite est indispensable en pendant à la Sagrada Familia. On y comprend que nos compères avaient comploté leur coup double pour se répondre dans une modification du plan d’Ildefons Cerdà, ce qui ne se réalisera qu’un siècle après leur mort : la Sagrada Familia s’encadre parfaitement dans la porte du hall de l’hôpital, dans la perspective de l’avenue en diagonale qui s’appelle dorénavant Avenue de Gaudi, qui ne fut percée qu’en 1927, après leur mort à tous deux ! Cette enceinte moderniste occupe le sud-ouest d’un grand quadrilatère réunissant 9 pâtés de maisons du plan Cerdà. Cette partie est désaffectée, et l’hôpital a été transféré en 2009 sur la partie nord-est, ce qui explique que la restauration n’ait été ouverte au public que récemment. C’est somptueux. Les pavillons sont séparés pour des raisons hygiénistes, mais reliés par un réseau en sous-sol très lumineux grâce à la voûte catalane et à l’usage du blanc & des couleurs. Tout est fait pour le bien des malades.

J’ai repensé à cet hôpital en participant à un jury de BTS bâtiment en avril 2023. L’un des candidats avait fait son stage sur un chantier d’hôpital. Je l’ai cuisiné pour lui faire remarquer à quel point l’intérêt des patients était la 5e roue du carrosse sur ce chantier : « Auriez-vous envie d’être admis dans cet hôpital ? » C’est incroyable à quel point le progrès est devenu régression avec la mafia qui a mis sa patte crochue sur le monde que nous ont légué nos ancêtres !

Les pavillons ornés de céramiques de couleurs pastel contiennent des verrières pour que les patients puissent prendre le soleil. La forme particulière de la voûte catalane donne à ces pavillons une allure à la fois monumentale & intime, comme un ventre maternel, tout en laissant entrer la lumière. La décoration extérieure est magnifique, même si plus on s’avance dans l’enceinte, plus elle est chiche, parce que la dotation du legs du banquier Pau Gil Serra était épuisée et que les donations ne suffisaient pas à pallier ce manque. De toutes façons, comme son camarade Gaudi, Domènech i Montaner choisissait les matériaux les plus économiques pour l’ornementation. Comme Gaudi, il s’entourait d’artistes. C’est ainsi que ma vieille connaissance Pablo Gargallo, avant de rejoindre les surréalistes, avait donné de nombreuses sculptures d’anges dans cette enceinte. Vous en trouverez une photo ici.

Les magnifiques mosaïques qui ornent le pavillon d’accueil retracent l’historique de l’hôpital, depuis l’époque ancienne où il s’élevait dans la vieille ville jusqu’à l’édification de l’hôpital moderne. Comme chez Gaudi, les statues sont l’occasion de clins d’œil à des contemporains, ainsi de la statue du pavillon Saint Léopold, qui arbore une moustache tout sauf médiévale, censée représenter le visage d’un fils de l’architecte qui mourut d’une bronchopneumonie. À l’intérieur du pavillon Raphaël, une statue kitsch représente Tobie & son poisson miraculeux. Saint Martin est mis à l’honneur, sous forme de sculpture & de mosaïque, à l’intérieur & à l’extérieur du pavillon d’accueil. Dans le hall, des macarons représentent le blason de Paris, parce que c’est là que vivait le donateur qui donna son nom à l’hôpital. Le pavillon d’accueil avait deux portes séparées pour les hommes & les femmes, surmontées d’une tête sculptée d’un homme avec bonnet ou d’une femme avec capuchon. La légende veut que sur la statue en haut-relief qui flanque à gauche ce Saint-Martin en bas-relief (ci-dessous), le maître courroucé ait fait refaire la tête qui à l’origine portait un couvre-chef anachronique. Mais je vous laisse découvrir l’hôpital sur cette excellente page non moins excellemment illustrée.

Le MNAC et la Compagnie catalane

Les musées de Barcelone n’ont pas la richesse, bien sûr, des grands musées de Londres. Mais j’ai passé huit heures, repas compris, sans m’ennuyer parmi les collections du Musée national d’art de Catalogne (MNAC), riche surtout d’art roman & gothique, mais aussi d’œuvres modernes. Un des rares grands musées au monde qui puisse vous passionner pendant plusieurs heures avec la culture locale uniquement. Le Palais national qui héberge ce musée vaut par lui-même. Il date de l’Exposition internationale de 1929, c’est dire si Barcelone était un phare culturel à l’époque ! Je me demande si la grande salle ovale de ce palais n’est pas la plus vaste pièce au monde. Plus grand que la grande salle du palais des Doges à Venise en tout cas. En 2023, je découvre que l’on peut aussi se balader sur le toit du musée, où l’on a vue sur Barcelone, et en arrière, sur la Tour de télécommunications de Montjuïc. Il faudra que j’aille la voir de plus près lors de ma prochaine visite. Détail pratique : le billet, qui ne coûte que 12 €, est valable pour deux visites aux jours de votre choix. Cela m’a permis de visiter le musée de fond en comble, d’où ma découverte du toit.

Voici un groupe époustouflant de vie d’un certain Damia Forment, Trois apôtres, extraits de la Dormition de la Vierge (1534-1537). Prenez 2 minutes pour visionner ce film sur youtube, et bientôt vous lirez l’excellent livre du sculpteur-écrivain Michel Cand, Lapidaire, de la sculpture, vite ! (Rafael de Surtis, 2012), qui vous rendra expert en sculpture. Ces pleurants du XVIe siècle me font penser aux pleurants du tombeau de Jean sans Peur, qu’on a pu admirer en 2013 au musée de Cluny, à Dijon et en tournée dans le monde. En 2023, je remarque le Tombeau des Ardevol, du XIVe, avec une couple de gisants de sexe masculin représentés comme un couple, les pieds posés sur des chiens en symbole de fidélité. J’enrichis également ma collection de crucifixions, et je retrouve avec émotion le tableau de Francisco de Zurbaran, Nature morte avec vases (1650-1660) que j’ai étudié à plusieurs reprises avec les élèves de Première dans le cadre d’une de mes meilleurs séquences pédagogiques consacrée au Parti pris des choses de Francis Ponge. J’avais oublié que la toile se trouvait ici ! Une autre version, plus belle, se trouve à Madrid, et vous en verrez la photo dans cet article.

Remarqué, également, une mise en abîme originale, dans le tableau Figura femenina de Santiago Rusiñol (1861-1931), dont j’ai aussi flashé sur Ramon Casas velociclopedista (1889).

En parlant du MNAC, pour se replonger dans ces époques lointaines & se pénétrer de l’âme catalane, je vous conseille le beau livre d’Agnès & Robert Vinas, La Compagnie catalane en Orient (T.D.O. Éditions, 2012, 240 p., 42 €) [7]. Il s’agit de l’épopée de la Compagnie catalane, entre 1303 et 1311, reconstituée minutieusement grâce à une nouvelle traduction de larges extraits de la Chronique de Ramon Muntaner, mise en regard de textes de toutes origines qui donnent une idée de ce que fut cette compagnie de soudards qui parcoururent la Méditerranée de l’Espagne à la Turquie actuelle, en passant par la Sicile & la Grèce, vendant leur brutalité au plus offrant au nom de Dieu & du roi de Sicile, n’hésitant pas à s’allier parfois avec des Turcs. Une iconographie variée accompagne les textes, et nous replonge dans ce tourisme militaire d’il y a sept cents ans, qui fut notamment exhumé & exalté au XIXe siècle, à l’époque de la Renaixença. Pour l’anecdote, Bernat de Rocafort est un des personnages principaux (dans le rôle du gros méchant qui se la joue perso & veut toutes les femmes, cf. p. 169), mais impossible de savoir si c’est lui ou l’une des nombreuses communes homonymes qui donna son nom à une station de métro importante de Barcelone, adresse connue de nombreux établissements gays, sur l’avenue du même nom. Plus sérieusement, on trouve p. 153, la mention d’un acte de repentance de la Généralité de Catalogne, qui se rendit en ambassade en 2005 dans l’un des monastères du Mont Athos, pour l’inauguration d’une tour restaurée avec son aide, pour se faire pardonner les actes commis 7 siècles auparavant par cette Compagnie qui porte le nom de la Catalogne, alors qu’elle était en fait fort peu composée de Catalans ! Modèle réduit de ce que pourrait induire une repentance des Turcs à l’égard des Arméniens… Ce livre constitue une belle occasion de se plonger dans cette époque fort riche. On croisera Thibault de Chepoy, l’envoyé de Charles de Valois, le même qui fit adapter en bon français le Devisement du monde de Marco Polo, en 1307 [8]. Sur Ramon Montaner, on sait peu de choses, car il se tient en retrait de ses Chroniques dont il n’est que le narrateur. Il évoque en passant une coutume étonnante de l’époque, quand un certain Giovanni Quirini, qui lui offre l’hospitalité sur son navire alors qu’il vient de se faire dépouiller de tout son butin, « insista pour que je dorme dans le même lit que lui » (p. 164). Ah ! Quelle franche camaraderie virile ! Cela nous fait penser aussi, à la même époque mais un peu plus à l’Est, à l’atmosphère du Chevalier à la peau de tigre, de Chota Roustavéli, épopée de Géorgie.

Lors de ma seconde visite complète du MNAC en 2023. Je remarqué cette représentation rarissime de Dieu le Père, haut-relief en albâtre de Pere Joan (1434-1445). Du coup j’ai cherché des renseignements et j’ai trouvé un article : « Représenter Dieu, la particularité catholique », d’un certain A. Baux. Il est très beau ce dieu : je m’abonne à son fil ! Je relève aussi en 2023 une initiative délirante tellement dans l’air du temps : « Setxu Xirau Roig » (L’œil du chevreuil), consistant à faire se balader ce bestiau dans le musée et à le photographier. Mon père dirait : « Pourquoi pas des mambas noirs ? » En invitant le groupe Bilderberg au grand complet pour l’occasion s’il vous plaît ! Chacun son mamba !

Feliu Elias

En février 2023, j’ai eu la chance de visiter une magnifique exposition consacrée à un peintre de grande valeur dont j’ignorais l’existence, Feliu Elias (1878-1948). On trouve très peu d’informations sur cet artiste sur Internet, il n’a pas encore d’article à son nom sur Wikipédia en français, et ces modestes lignes seront pour un moment la page la plus complète sur lui. Feliu Elias est un exact contemporain de Picasso (1881-1973). J’ai rarement vu une expo de peinture & dessins qui m’ait autant bouleversé. C’est un hyperréaliste à tendance réalisme magique mais qui, pourtant de la génération de Picasso, a souffert peut-être de la trop grande notoriété de ce concurrent catalan. Une autre raison de son absence de notoriété est peut-être plus trivialement le fait que les œuvres exposées sont dans leur immense majorité issues de « collections privées », pas encore sorties de la famille. Je voudrais en montrer tant et tant, mais je me contenterai de Nature morte de l’an passé (Bodegón de antaño) (1936), et de Un verre d’eau (1936) (que vous trouverez dans mes photos). Je vous propose cette photo d’une peinture introuvable sur Internet : Outils (Herramientas) (1935), que j’ai incluse dans mon article sur le contexte artistique de 1937. Dans le même ordre d’idée, une toile de 1936 intitulée Faisant le ménage magnifie une femme de ménage. Je vais inclure ces tableaux dans ma séquence sur le travail en 1re année de BTS.

Vous avez aussi, en écho à Foujita, deux tableaux exceptionnels inspirés de la toile de Jouy, L’Enfance (1920) et Nature morte (1913). L’exposition propose aussi un grand tableau : Grande peinture murale du Prophète, incluse dans un ensemble intitulé La Prophétie du Nouveau monde (1935).

L’expo proposait aussi deux tableaux contenant une mise en abyme : Le nouveau chapeau (El sombrero nuevo) (1935) qui inclut dans le coin supérieur droit une gravure de La Baigneuse Valpinçon de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Quant au tableau Sisley de 1941, il inclut en haut à droite aussi, une petite représentation d’un tableau d’Alfred Sisley punaisée sur un mur, avec une ampoule électrique symbolique sur un meuble en dessous.

Le tableau de Sisley mis en abyme n’est sauf erreur pas un tableau de Sisley, mais une réinterprétation personnelle des nombreux tableaux de Sisley ayant pour titre & sujet « Le Pont de Moret-sur-Loing ». Il existe un tableau avec deux arbres devant le pont, plusieurs tableaux du pont avec plus ou moins les bâtiments visibles sur le tableau mis en abyme par Elias, mais je n’ai pas trouvé le tableau de Sisley qui réunirait tous ces motifs. Quant à l’ampoule posée sur ce qui pourrait être du marbre plutôt que du bois, ce qui explique le reflet, elle me fait penser au Bocal de pêches (1866) de Claude Monet. Qu’est-ce qui nous procure le plus de lumière : l’ampoule, le reflet de l’ampoule, le pont, le reflet du pont dans le Loing qui fait écho au marbre, Moret, ou la peinture de Sisley qui donne son lustre à Moret, ou encore la mémoire qui mélange différents tableaux de Sisley ? Ajoutons à cela que les ampoules électriques étaient encore une nouveauté en 1941, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer dans mon roman M&mnoux. Bref, un tableau qui donne à songer, dont sauf erreur je vous propose la toute première photo sur Internet…

Mais Feliu Elias n’était pas seulement peintre ; il fut aussi un affichiste un dessinateur de presse & caricaturiste de grand talent, ce que l’exposition montrait fort bien. Il me fait penser à Alfons Mucha.

Autres musées & monuments de Barcelone

Pour en revenir aux musées de Barcelone, j’ai vu également le musée Picasso, qui ne m’a pas transcendé. L’unique portrait de Dora Maar du MNAC a davantage frappé mon esprit, même si la collection de dessins de Jacqueline, sa dernière épouse, est émouvante. Ce n’est qu’à mon 3e séjour en 2023 que j’ai franchi le pas de la Fondation Joan-Miró, qui se trouve sur la colline de Montjuic, non loin du MNAC. Si Miro ne me disait pas grand chose jusque-là, j’ai bien aimé ce musée qui permet de mieux connaître cet artiste dont l’œuvre a des racines paysannes. J’ai admiré ses différentes statues intitulées « Personnage », dont le pénis est soit un robinet, soit une excroissance de bronze. J’ai photographié « Portrait d’une jeune fille » et « Homme et femme devant un tas d’excréments ». « Sa majesté le roi », « Sa majesté la reine » et « Sa majesté le prince » (1974) rappellent ses racines paysannes & son respect pour ce monde dont il anoblit les instruments triviaux. J’ai photographié une œuvre de Miro, Intérieur hollandais, inspirée d’un tableau de Jan Steen, La Leçon de danse du chat, le tout exposé lors de ma visite. Cela me rappelait l’Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, de Tzvetan Todorov.

La fondation abrite l’étonnante Fontaine de mercure d’Alexander Calder, créée pour l’exposition internationale de 1937 à Paris. Voici une page en anglais car il y a peu d’infos en français sur cette œuvre. J’ai photographié aussi un livre de Benjamin Péret, Au paradis des fantômes dédicacé à Miro, en souvenir de ma visite du cimetière des Batignolles.

À la boutique de la fondation, je demande s’il y a une cravate. Non. Mais il y a des masques covidistes à l’effigie des œuvres ! L’artiste se retournerait dans sa tombe. Le leitmotiv originel de ce musée c’était « liberté », mais maintenant c’est « ne pas dépasser » ! Au MNAC, il y avait deux cravates. L’une de Sant Jordi, mais elle ne provient pas d’une œuvre du musée. L’autre est une fleur stylisée répétée des dizaines de fois sur la cravate, qui provient d’une crucifixion médiévale. Bon. On ne va pas porter une crucifixion en cravate, certes, mais dans ce musée de fierté catalane, ils auraient pu trouver un motif un peu plus typique & parlant.

Une journée de temps clair occupée à escalader le Tibidabo est un grand souvenir (à pied jusqu’en haut, avec l’obligation rageante de contourner, pour les 50 derniers mètres de dénivelé, le parc de loisirs sur un kilomètre !). Voici une photo du Christ qui semble avoir la ville entière pour socle, juché qu’il est en haut du Sacré-Cœur qui domine la colline & la ville. Cela nous fournira la transition avec le chapitre suivant, même si, comme dirait Michel Cand, c’est surtout ce socle exceptionnel qui valorise une sculpture banale.

En 2023, en passant devant la casa Battlo, sans intention de la visiter, je me rends compte que les prix ont pris un coup de viagra : on frôle les 50 € pour la visite VIP ! Du coup la queue est courte, mais je me décide pour la visite de la casa Amatller, qui la jouxte côté sud dans ce qu’on appelle « Manzana de la Discordia » (pomme de discorde). On ne visite qu’un seul étage, mais bien restauré, avec un audioguide, et les visites sont à heure fixe. Je me suis amusé à photographier un lavabo d’époque avec un robinet d’époque & un moderne, ainsi que des toilettes qui mériteraient de figurer dans Les Lieux. Histoire des commodités de Roger-Henri Guerrand. Le proprio était le chocolatier Antoni Amatller, puis sa fille. On découvre son goût pour l’exotisme & les voyages, et ce goût médiéval typique du modernisme. Il faudra qu’on m’explique pourquoi on appelle modernisme un salmigondis de goût médiéval pour Amatller, et une architecture organique à tendance macabre pour Gaudi ! Bon je crois que pour Gaudi c’est simple : il s’agit d’un Memento mori de croyant sincère destiné à ses riches clients, pas du tout d’un trip sataniste. Dans la boutique de la maison, on déguste le chocolat « à la taza » en tasse de céramique & bien d’autres choses. La cafétéria se trouve sur la petite plate-forme ronde de retournement pour les voitures d’époque.

Enfin, Barcelone est une ville où l’on peut parfois assister à des concerts sans se ruiner. Par contre, l’Opéra au Grand théâtre du Liceu (sur la Rambla, tout près du Palais Güell), n’y comptez pas. Pour l’opéra, direction Prague ou Berlin. En 2023, j’ai été attiré de loin par un raffut du diable devant cette institution. Un gang de percussionnistes armés de grosses caisses se déchaînaient sous la conduite d’une chef d’orchestre, pour réclamer des sous. À mon avis, le raffut devait s’entendre à l’intérieur de la salle. Bonne idée pour manifester pacifiquement devant la mafia au pouvoir : leur casser les oreilles !

En 2023 j’ai visité le Monastère de Pedralbes. Le bâtiment est sympathique, à l’écart au nord-ouest de la ville, un peu au nord de la Finca Güell. Le petit musée vaut le coup. J’y ai admiré & photographié un Retable de l’épiphanie de Della Robbia & atelier, avec sur les panneaux latéraux Sainte Madeleine & Saint Onuphre (1500). La sonnette à tête de dragon nous montre que l’inspiration de Gaudi était tout sauf sataniste : tradition locale ! En revanche, je garde Montserrat de côté pour un prochain séjour, car il faut prévoir la journée, et plutôt pas en hiver…

Si on parlait sculpture ?

La sculpture urbaine est d’une grande richesse & variété à Barcelone et dans toute la Catalogne. Est-ce une spécificité catalane, ou une pauvreté française ? La nullité de la sculpture exposée dans les villes françaises, notamment Paris, est légendaire, quand on la compare à la richesse de la sculpture de rue dans les grandes capitales. Il faut y ajouter en Catalogne ce talent particulier qui pousse les artistes à innover, à sortir des chantiers battus, à ne pas avoir peur des formes & des couleurs. Que des artistes si différents politiquement que Gaudi, Domènech i Montaner, Picasso, Feliu Elias, Miro et Dali soient catalans ou aient été formés en Catalogne, n’est-il pas révélateur de cet état d’esprit qui imprègne la ville & la région ? Parmi les sculptures modernes de Barcelone, évoquons pour commencer les sculptures gigantesques, qui n’ont pas un seul équivalent, à ma connaissance, à Paris. Les Vagues, de Andreu Alfaro (1929-2012), peuvent de loin exciter la moquerie réactionnaire (pour tempérer ces réactions faciles, penser que Maupassant & Gounod se ridiculisèrent en signant la lettre ouverte des Artistes contre la Tour Eiffel…), mais de près, lorsque vous êtes pris dans ces ondes comme un électron dans un atome, votre imagination peut surfer à l’infini sur cette Vague… Plus au centre, dans le quartier Gothique, y répond une sculpture d’aluminium aérienne mais d’apparence molle et irrégulière :

Il s’agit du Monument aux Castellers d’Antoni Llena i Font, plaça Sant Miquel (inauguré en 2012). Œuvre abstraite qui sied particulièrement à un quartier ancien, de même qu’à Paris les colonnes de Buren au Palais Royal. Quand on se souvient de la polémique qui opposa à l’époque les réactionnaires aux tenants de la modernité, on comprend que faute de courage politique, Paris accuse actuellement un tel retard en sculpture extérieure (sauf les kitscheries bobo de Jeff Koons). Sculpture à comparer à l’incroyable Monument als castellers de la Rambla Nova de Tarragone (1999), dû à Francesc Anglès i Garcia, babel de bronze qui réédite dans l’art l’exploit humain des Castells, tradition catalane.

Pour revenir à Barcelone, j’ai remarqué en 2023 tout près de la station du funiculaire de Monjuic, une statue de Dante faisant le salut nazi (à voir sur mes photos de 2023) ! Il faut le dénoncer à Gé l’dard à la main, notre ministre de l’intérieur qui voit des nazis partout sauf là où il y en a (dans le gouvernement dont il fait partie). Voilà pour terminer, le Peix d’Or de Frank Gehry, réalisé au Port Olympique en 1992 à l’occasion des J.O., et qui n’a pas rouillé d’un iota. Depuis la Tour Eiffel, quelle sculpture, en France, rivalise avec un tel machin ?

Quelques choses vues en 2023

J’ajoute ici quelques inclassables de ma 3e (ou 4e ?) visite en 2023, enchaînée après un premier séjour à Valence. Sur mes photos, vous verrez par exemple une merveille en travaux publics : sur un accès au métro, un escalier qui monte au-dessus du niveau de la rue, pour empêcher totalement les fauteuils roulants d’accéder. Ou alors ça date des Romains, et le niveau du sol à baissé ? La plupart du temps, je suis allé déjeuner au « FrescCo », où j’avais mes habitudes à Barcelone & à Madrid. Ils ont fermé des boutiques, car je me souviens qu’il y en avait une non loin des ramblas (la terrible crise du covid est passée par là…) Celle qui reste dans le centre est très bien située, vers Urquinaona. Ce n’est pas de la gastronomie bien sûr, mais ça permet de manger rapide & tranquillement à n’importe quelle heure, pour 12 € boisson comprise.

Comme mon hôtel hors de prix ne propose pas de petit-déjeuner, je descends au « 365 », une chaîne barcelonaise dont il y a deux boutiques dans les environs immédiats. Mon petit déjeuner préféré est une « oferta » : un grand verre d’oranges pressées à la machine (il y en a des millions dans ce pays !), bocadillo de jamon iberico, café. Depuis que j’ai compris que les oranges poussent dans la région (enfin peut-être pas toutes), je me gave de ce merveilleux jus ! Tout ça pour 6,95 €, prix raisonnable, mais on n’est plus dans les prix de Valence.

Un beau matin, en marge de la vieille ville, alors que je recherchais (vainement) une piscine qui était indiquée sur un vieux plan, je me suis fait attaquer par les oiseaux d’Hitchcock. Des pigeons. Peut-être un donneur de graines qui me ressemble ? Petite vidéo en hommage à Alfred…

Je me suis cassé les dents sur l’église de Tibidabo, que je voulais rejoindre pour jouir à nouveau de ce magnifique panorama. Je descends trop vite du bus parce que ça n’en finit pas de grimper, je finis à pied en grimpant raide vers le funiculaire, mais enfin arrivé, il ne fonctionne pas ! Pourtant tout a l’air nickel, deux ou trois ouvriers s’affairent à l’intérieur (la porte est ouverte) mais AUCUNE affiche explicative… j’ignorais qu’Annie Dingo eût une succursale ici ! Il faudra qu’on m’explique, avec toutes ces fermetures pourquoi les hôtels sont complets & hors de prix à cette saison ! À mon départ, le gardien de l’hôtel me recommande d’y monter. Je lui raconte mes déboires… Apparement il n’est pas au courant.

Sur l’avenue Arago, non loin de la casa Batllo, j’ai photographié de maousses fontaines d’eau à destination des visiteurs, qui doivent dater d’un bon siècle & donnent toujours de l’eau. Tiens, si Annie Dingo envoyait en délégation à Barcelone, à 5 000 € par jour une dizaine de ses copains pour observer ce qu’elle pourrait ne pas copier à Paris ? Il y avait, comme à Paris, beaucoup de travaux. J’ai photographié des statues emmaillotées sur la Plaça de Catalunya

Cadaqués

Je me suis fait moutonnier pour visiter le musée Dali de Figueras, et la maison Dali de Cadaqués. L’ensemble m’a davantage intéressé que le musée Picasso, non pas que j’admire davantage le maître aux montres molles, mais cela fourmille d’idées. J’ai été déçu pourtant de voir en vrai le célèbre tableau Galatea des sphères. Si la prouesse technique est incontestable, en s’approchant, on remarque les traits de crayon pesamment appliqués sur la toile pour délimiter les cercles, et la magie perd de son attrait… Dans le domaine de la sculpture, le Christ aux déchets est assez bluffant. On pourra en voir une belle photo sur ce site. La cage thoracique est faite d’une barque de pêche, trouvaille géniale s’agissant de ce personnage ichthyique (à vos souhaits !), et le tout se décompose lentement dans le jardin, même si, à l’instar des cheminées en trencadis de Gaudi, il sera possible à tout moment de restaurer l’ensemble de l’œuvre en remplaçant chaque élément par un équivalent moins dégradé… restera à justifier le titre ! (c’est le bateau de Thésée !) L’endroit qui m’a le plus ému, ce n’est pas l’atelier, avec ses deux toiles restées en l’état du jour du décès du peintre, dont l’une représente L’Esclave mourant de Michel-Ange, mais le débarras qui surplombe cet atelier, dont émerge un mannequin d’homme nu entre un corps & une tête de femme, sous la tête du Portrait de Philippe IV de brun et d’argent de Velazquez. On sait que Gala fut surtout la muse du maître, dont la sexualité, de son aveu même, était problématique, je dirais altersexuelle ! Voir dans notre article sur Paul Éluard un paragraphe consacré à Gala & Dali. Lire cet article de Maarten van Buuren, « PARANOÏA : la vie secrète de Salvador Dali », à télécharger en PDF.

Mais si nous terminions plutôt ce catalogue de Catalogne en sculpture, par une œuvre de Mercè Riba, Saint Georges et le Dragon, place Catalunya à Figueras. À l’opposé du Christ du Sacré-Cœur, le socle ici est la terre elle-même, la place de Catalogne, ce qui place la religion & la sculpture de plain-pied avec l’homme, et symboliquement, Saint-Georges (Sant Jordi), le patron de la région, a les pieds sur sa terre & côtoie le Catalan de la rue.

Le gay Barcelone

Rassurez-vous, nous n’allons qu’effleurer ce sujet, comme d’habitude, et ceux que ce chapitre n’intéresse pas peuvent considérer l’article comme terminé. Ce sont uniquement des considérations ethnologiques qui me poussent à explorer les bas-fonds, pardon, les ressources altersexuelles de cette ville connue pour attirer les gays de toute l’Europe. À cette saison, Sitges, la cité balnéaire, n’est guère courue. J’y ai fait halte en revenant de Tarragone, où j’ai passé une nuit. C’est une jolie ville en bord de mer, et l’on suppose que les week-ends & l’été, ce doit être torride.

Pour le peu que j’ai vu du gay Barcelone, les saunas étaient lors de ma première visite (en 2012) plus nombreux & plus vastes qu’à Paris, et la clientèle est du même type (on ne cherche pas le prince charmant, on fait juste son marché, romsteck, poireaux & potirons). Une particularité est peut-être une plus grande spécialisation de la clientèle par âges, mais aussi je suis tombé sur un sauna officieusement de gigolos. Le guide que j’ai consulté précisait bien qu’il y en avait, mais c’est le cas un peu partout, alors je n’avais pas prêté attention à cette précision. La spécificité est que, la prostitution étant plus légale en Espagne qu’en France, au point qu’il existe des « puticlubs » dans les zones frontalières, cette prostitution dans ce sauna s’exerce de façon beaucoup moins discrète, et c’est un euphémisme ! C’était même passablement désagréable, puisque dès l’entrée, on vous propose non seulement des relations tarifées, mais « en même temps » comme dirait un grand consommateur, de la cocaïne, et l’on s’agace de votre refus, on revient à la charge 15 fois dans la soirée.

Pour une raison qui m’échappe, les gigolos semblent se concentrer uniquement dans ce sauna-là, qui fait partie d’une chaîne de 5 ou 6 appartenant au même propriétaire. Attention, il existe aussi de véritables bordels de garçons, et ce n’est pas le cas ici. En l’occurrence, ce sont des clients qui se prostituent, mais c’est quasi institutionnalisé, car l’un de ceux qui voulait absolument ma clientèle (crise aidant, j’étais le seul « client » potentiel ce soir-là !) a fini par me proposer de payer par carte bancaire ! Bref, à force de poireauter en profitant quand même de l’ambiance, j’ai fini par passer un bon moment avec un garçon non seulement mignon mais attendrissant, et ce fut la seule vraie discussion que j’eus en espagnol pendant ce séjour (je ne suis pas doué pour les langues, mais la plupart des Catalans le sont, et contrairement à leur réputation, s’adressent à vous spontanément en castillan, en anglais, & souvent en français). Il se voulait différent des autres, qui pour lui étaient « locos » (fous), et se contentait de donner rendez-vous à un de ses clients habituels dans ce lieu. Ce n’était pas un prostitué, mais un jeune travailleur qui arrondissait ses fins de mois, il était en veine de confidences, ce qui m’a valu finalement cette discussion inattendue.

Autre particularité du gay Barcelone, une forte concentration d’immigrés latino-américains, dont de nombreux Andins, reconnaissables à leur cage thoracique hypertrophiée, hommage de l’Amérique du Sud à notre ami Charles Darwin. Quel plaisir d’escalader de telles cordillères ! (En 2023, hélas, je n’en ai pas vu la queue d’un !) Enfin, spécificité amusante & peut-être unique au monde, une production locale et quasiment chauvine de films pornos diffusés dans ce type d’endroits : l’action se passe en Catalogne, et les acteurs sont locaux ! Vivre & besogner au pays ! On trouve aussi des productions locales dans certains pays (exemple, les Philippines), mais c’est parce que le porno occidental excède ce que permet la censure dans le pays en question, ce qui est loin d’être le cas en Catalogne ! Les pornos américains gays (peut-être les autres aussi ?) n’oublient jamais d’ériger un drapeau étasunien en arrière-plan des coïts, manie étonnante pour nous autres Français. J’aimerais bien qu’un porno français en fît autant, pour provoquer une jurisprudence relative à la loi ridicule de nos chers parlementaires franchouillards relative au délit d’outrage au drapeau.

Aucun pays au monde n’est plus chatouilleux sur le drapeau que les États-Unis, mais les Étasuniens sont tellement cons qu’ils ne semblent pas considérer comme ironique le fait de niquer devant la bannière étoilée ! En France, je suppose que cela ferait scandale dans Landernau ! Ah, dernière précision pour les amateurs de rencontres libres, le lieu de drague extérieur le plus dense de la ville, d’après ce que j’ai cru remarquer, est un des plus beaux du monde, le bien nommé parc de Montjuic, aux alentours du MNAC (du côté où il n’y a rien d’utile culturellement)… Et pourtant, le « mariage gay » est en vigueur en Espagne. Personnellement, je serais partisan de contrôles policiers sur les lieux de drague, et d’incarcération immédiate assortie de divorce automatique & déchéance sociale pour les hommes mariés qui se sont volontairement soumis à la fidélité, et qu’on surprend sur ces lieux de perdition… Sur ces considérations très pragmatiques je vous donne rendez-vous au prochain voyage…

Point en 2023. Les saunas ont fondu au soleil, il n’en reste plus que quatre, dont un pour le 3e âge que je me réserve pour le prochain séjour ! Le bordel en question fait partie des rescapés. Je crois que la tyrannie covidiste, ajoutée à la gangrène de la drague big-tech ont eu raison de la vraie vie. Il est inutile d’espérer trouver du monde avant 2 h du matin, ce qui rend difficile de concilier tourisme culturel & soirées gay. À Valence il y a un seul sauna, de la même chaîne, et deux « bars-cruising », dont j’ai expérimenté un. Bizarrement pour une ville balnéaire, cela ferme à 3 h du matin, ce qui est plutôt positif à mon grand âge ! Pour les détails, adressez-vous à Têtu, qui va bien finir par nous raconter les plans culs des ministres de la macronie !

– Lire cet article sur Madrid et l’Andalousie, sur Valencia, la Barcelone de rechange et sur « Bilbao & Madrid ».

– Les photos d’Espagne ci-dessous contiennent des photos de Barcelone, de Madrid et d’Andalousie, prises en 2016. Je n’ai pas retrouvé celles de ma première visite en 2012, je verrai quand j’aurai le temps ! Voici les photos de mon séjour de 2023.

Voir en ligne : Photos d’Espagne (Barcelone, Madrid, Andalousie)

© altersexualite.com, 2012-2023. Les photos (sauf le plan de Barcelone) sont de l’auteur.

– Abonnez-vous à ma chaîne Odysee et à mon fil Telegram ou au fil Perruques jaunes.

[2] Information malheureusement caduque en 2023 ; cf. ci-dessous.

[3] Voir la statue d’Émile-Joseph Carlier, Gilliatt et la pieuvre, dont il est question à la fin de l’article sur Les Travailleurs de la mer, de Victor Hugo.

[4] Informations à réviser en 2023 : réservation obligatoire par Internet pour la Sagrada Familia, et coup de bambou sur les tarifs, notamment l’hébergement !

[5] Eusebi Güell, le mécène de Gaudi, est connu pour avoir, entre autres projets industriels, fait fortune en important le ciment de Portland, dont j’ignorais l’existence jusqu’alors, et que Gaudi utilisa évidemment dans ses constructions pour Güell. Le hasard me fait entreprendre au retour de mon voyage la lecture de L’Homme qui rit de Victor Hugo, qui évoque le paysage déchiqueté de Portland et ce ciment dans plusieurs chapitres du début, dont le chapitre I, 3, 1. En 2017, j’apprends en la visitant que la Cathédrale St-Paul de Londres fut construite en pierre de Portland.

[6] Il reste une grosse partie du chantier, la façade principale dite de la Gloire, laissée pour l’instant au point mort en attente d’une décision difficile qui devrait échoir en mai 2023 : détruire ou non les immeubles qui se trouvent en face.

[7] Agnès Vinas est l’auteure de deux sites littéraires incontournables, Lettres volées et Méditerranées ; voir l’article sur Zazie dans le métro.

[8] On peut feuilleter une superbe édition du XVe siècle de ce Livre des Merveilles, sur l’expo des Cartes marines de la BNF (2012).

altersexualite.com

altersexualite.com