Accueil > Cinéma > La mise en abyme au cinéma

Pasolini, Peckinpah, Scorsese, Truffaut…

La mise en abyme au cinéma

La mise en abyme au cinéma

Réflexions d’un apprenti cinéphile

samedi 1er février 2020, par

Cet article est issu d’un article précédent sur la mise en abyme qui traite de peinture, théâtre, littérature, chanson et bande dessinée. Le paragraphe consacré au cinéma a pris tant d’ampleur, et la question était si peu traitée sur Internet, que j’ai préféré détacher ce paragraphe en un article autonome sur la mise en abyme au cinéma. Il n’y a pas de classement autre que les auteurs. J’ai eu des rapports compliqués avec le cinéma. Depuis quelques années je suis abonné à la cinémathèque de Paris, ce qui me permet de combler des lacunes abyssales de culture cinématographique. Depuis mon adolescence, il y a eu des années où je n’avais pas vu un seul film de cinéma. Quand je dis aucun, c’est pas à la télé non plus, puisque je n’ai pas la télé depuis cette période, et que quand il y en avait eu une chez mes parents (longtemps il n’y en avait pas eu), il y avait eu des années où je ne la regardais pas, ou si peu… C’était littérature, point barre. Puis il y eut les années chanson, les années théâtre, littérature jeunesse, et maintenant me voilà à nouveau passionné de cinéma, mais je dévore sans règle tout ce qui passe à la cinémathèque au fil des rétrospectives, films aussitôt vus, aussitôt oubliés. Il reste un nombre incalculable de chefs d’œuvres du 7e art que je n’ai pas vus (ou que j’ai vus il y a trop longtemps), et dont je ne puis parler. Cet article constitue un bloc-notes contre l’oubli. Donc, sans classification, voici quelques éléments sur la mise en abyme au cinéma. On pense immédiatement à La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, ou à la belle scène au cinéma du roman La Civilisation, ma Mère !…, mais il y a des cas plus complexes…

Liste alphabétique par réalisateurs

Camérateur

Michelangelo Antonioni

Hall Bartlett

Ingmar Bergman

John Boorman

Tod Browning

Tim Burton

Frank Capra

John Cassavetes

Charlie Chaplin

René Clair

George Cukor

Délépine et Kervern

Raymond Depardon

Federico Fellini

Miloš Forman

Samuel Fuller

Jean-Luc Godard

Pierre Grimblat

Alfred Hitchcock

Christophe Honoré

Elia Kazan

Emir Kusturica

Claude Lelouch

Robert Z. Leonard

Jerry Lewis

Marcel L’Herbier

Joseph L. Mankiewicz

Kenji Mizoguchi

Shuichi Okita

Max Ophüls

Brian de Palma

Pier Paolo Pasolini

Sam Peckinpah

Roman Polanski

George A. Romero

Chuck Russel

Martin Scorsese

Don Siegel

Mauritz Stiller

François Truffaut

Douglas Trumbull

Dziga Vertov

Luchino Visconti

Paul Wegener

Peter Weir

Billy Wilder

Commençons par un rappel de la rubrique peinture.

– The Cinema (1920) de William Roberts est une superbe mise en abyme du cinéma, qui même si l’action se passe en 1920, nous rappelle l’usage à la fois culturel et érotique que les surréalistes, comme leurs contemporains, faisaient de cet art (voir notre article sur Peter Ibbetson). L’action en noir et blanc sur l’écran répond à ce qui se passe dans la pénombre colorée de la salle ! On peut l’admirer à la Tate Britain à Londres.

Pour rester dans la peinture, remarquons dans la scène du procès à la fin de On murmure dans la ville (People Will Talk) de Joseph L. Mankiewicz (1951), que le tableau de Rembrandt La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (1632) est accroché au mur. Le procès a été diligenté par le Pr Ellwell, jaloux du succès du Dr Praetorius, et qui cherche à salir sa réputation. Or la clé du mystère de l’intrigant M. Shunderson est précisément qu’il a fait la connaissance de Praetorius dans des circonstances spéciales. Praetorius fréquentait une jeune fille dont le père était un bourreau, qui savait que l’étudiant rêvait d’avoir un cadavre à lui pour s’exercer, et lui offrit celui de l’homme qu’il venait de pendre pour un meurtre dont il était innocent et coupable à la fois. Alors qu’il s’apprêtait à disséquer, le prétendu cadavre se réveilla et mordit le doigt de l’étudiant en médecine qui l’entamait par la bouche ! Quand l’innocence à la fois de Shunderson et du Dr Praetorius, et sa grandeur d’âme sont enfin révélés, le meilleur ami de Praetorius, qui l’a soutenu pendant le procès, déclare au jaloux Ellwell que ce qui lui manque est justement d’avoir un cadavre à lui, et qui lui morde le doigt, puis tous les présents sortent, et la caméra se resserre sur Shunderson qui s’adresse au Pr Ellwell, juste devant la reproduction de la dissection de Rembrandt, pour lui signifier qu’il est petit moralement et n’arrive pas à la cheville de Praetorius. Il y a donc mise en abyme d’une peinture dans un film, comme dans Le Guépard.

Dans Guêpier pour trois abeilles (The Honey Pot) (1967), la mise en abyme est au cœur de l’action. Le pré-générique montre Cecil Fox se faisant représenter pour lui seul à la Fenice de Venise, la pièce Volpone (Le Renard) (1606) de Ben Jonson, dans laquelle le protagoniste demande à son valet Mosca de le faire passer pour mort, de façon à étudier les réactions de ses possibles héritiers. Le prétendu renard rédige un testament avec le nom de l’héritier en blanc, ce qui tente évidemment Mosca. Étant prévenu dès le début de ce modèle, le spectateur s’attend bien sûr à une variante, d’autant que les signes pullulent comme des mouches : Fox veut dire renard ; le serviteur engagé pour l’occasion s’appelle Mc Fly, ce qui veut dire mouche (Mosca), et les protagonistes soit connaissent déjà Volpone, soit la lisent pendant l’action, car le livre est bien en vue dans la bibliothèque du riche Américain. Quand on découvre morte l’ex-femme de Fox et principale candidate à l’héritage, les soupçons se portent bien sûr sur Mc Fly que tout semble accuser, mais le spectateur sait qu’il est dans un film de Mankiewicz, et que la durée du film annoncée n’en est encore qu’aux deux tiers, donc le coupable est forcément soit Fox, soit Sarah, la domestique-compagne de la riche défunte. On peut dire que Mankiewicz s’amuse à cet exercice de style dont toutes les ficelles sont exhibées pour trouver un dénouement alternatif. Une autre mise en abyme est visible au moment où le très fin commissaire italien quitte son domicile. Il constate que personne parmi sa femme et ses enfants ne lui prête attention, accaparés qu’ils sont par la série TV Perry Mason, dont le héros est un avocat étasunien. Lui-même se révélant un brillant enquêteur, constate le péril que représente la télévision pour la vie sociale. Il vise la télé avec son arme, puis renonce à faire feu. Une des allusions fréquentes de Mankiewicz dans ses derniers films, à l’affadissement culturel proposé par la télévision. Les derniers films de Mankiewicz se ressemblent. Le Reptile (1970) montre un misanthrope cynique qui manipule un groupe d’hommes pour parvenir à ses fins ; et se retrouve victime de son propre piège. Le Limier (1972), dernier film du réalisateur, est encore une histoire de manipulation à rebondissements entre deux hommes, où le piégeur se retrouve piégé. La thématique homosexuelle est sous-jacente à ces trois films. Mankiewicz n’est pas seulement l’auteur de Soudain l’été dernier (1959), mais il a créé des personnages ambigus ou explicites. Dans Le Reptile il y a un couple de prisonniers gays explicite, et il est notable que seul le protagoniste, qui est un véritable « son of a bitch », les traite de « tapettes » au moment où il les trahit après les avoir abusés. L’un des gardiens propose à un prisonnier beau gosse un traitement de faveur, et il est inutile de préciser ce qu’il attend en retour. Dans Guêpier pour trois abeilles, Fox dégoûté des femmes exhibe son goût de la danse, sa vocation refoulée, et on se doute qu’il s’agit d’un refoulement général d’un goût qui accompagne souvent celui de la danse ; sa relation avec son serviteur occasionnel ne manque pas d’ambiguité. Dans Le Limier, les allusions sont fréquentes dans ce huis-clos entre deux hommes censés aimer ou avoir aimé la même femme, que ce soit dans l’essai de travestissement féminin de Michael Caine, dans les réparties flutées de Laurence Olivier, la révélation de son impuissance avec les femmes, et finalement, le jeu sado-masochiste auquel ils se livrent jusqu’au snuff movie.

Camérateur

À l’occasion d’un article sur le film et le livre Zazie dans le métro, j’ai forgé le néologisme « camérateur », sur le modèle du mot graphiateur que Philippe Marion avait créé pour la bande dessinée. Dans Guerre et cinéma (Les Cahiers du cinéma, 1984), Paul Virilio montre que dans le western, la caméra vaut l’arme. Dans Police spéciale (The Naked Kiss) (1964) de Samuel Fuller, la scène culte de prégénérique montre la protagoniste Constance Towers, putain en révolte, gifler son maquereau ivre, sauf que le maquereau, c’est la caméra, fixée à l’époque avec des moyens de fortune sur le cadreur, donc le camérateur, et à travers lui, le spectateur, maquereau des actrices (cf. plus bas, quelques films de Samuel Fuller). Cela nous renvoie à mes analyses sur Zazie dans le métro. Le même Fuller s’insère dans Au-delà de la gloire sous l’espèce d’un caméo, filmant avec sa fidèle « caméra portative 16 mm Bell & Howell » (Un Troisième visage, p. 266) des actualités de soldats et civils allemands libérés du nazisme. Il est étonnant qu’il ne se soit pas filmé filmant les camps, puisque d’après ce qu’il dit dans son autobiographie ce fut son premier film.

En route pour la gloire (Bound for Glory) (1976), de Hal Ashby (1929-1988) raconte la vie du chanteur Woody Guthrie. Il s’agit du premier film qui utilisa le Steadicam pour un plan-séquence tourné par son inventeur, Garrett Brown. Cette caméra permet au camérateur de suivre dans la foule David Carradine qui interprète Woody Guthrie. Voir un extrait.

J’ai aussi exploité la notion de camérateur dans un article consacré au Guépard (1963) de Luchino Visconti. Une chaise vide, au début de la scène la plus érotique du film, semble évoquer la place du réalisateur-voyeur. Mais c’est la scène du bal, qui propose, dans la sous-séquence de la bibliothèque où le Prince contemple et commente longuement le tableau de Greuze Le Fils puni, un festival de mise en abyme, expliqué dans l’article sur Le Guépard.

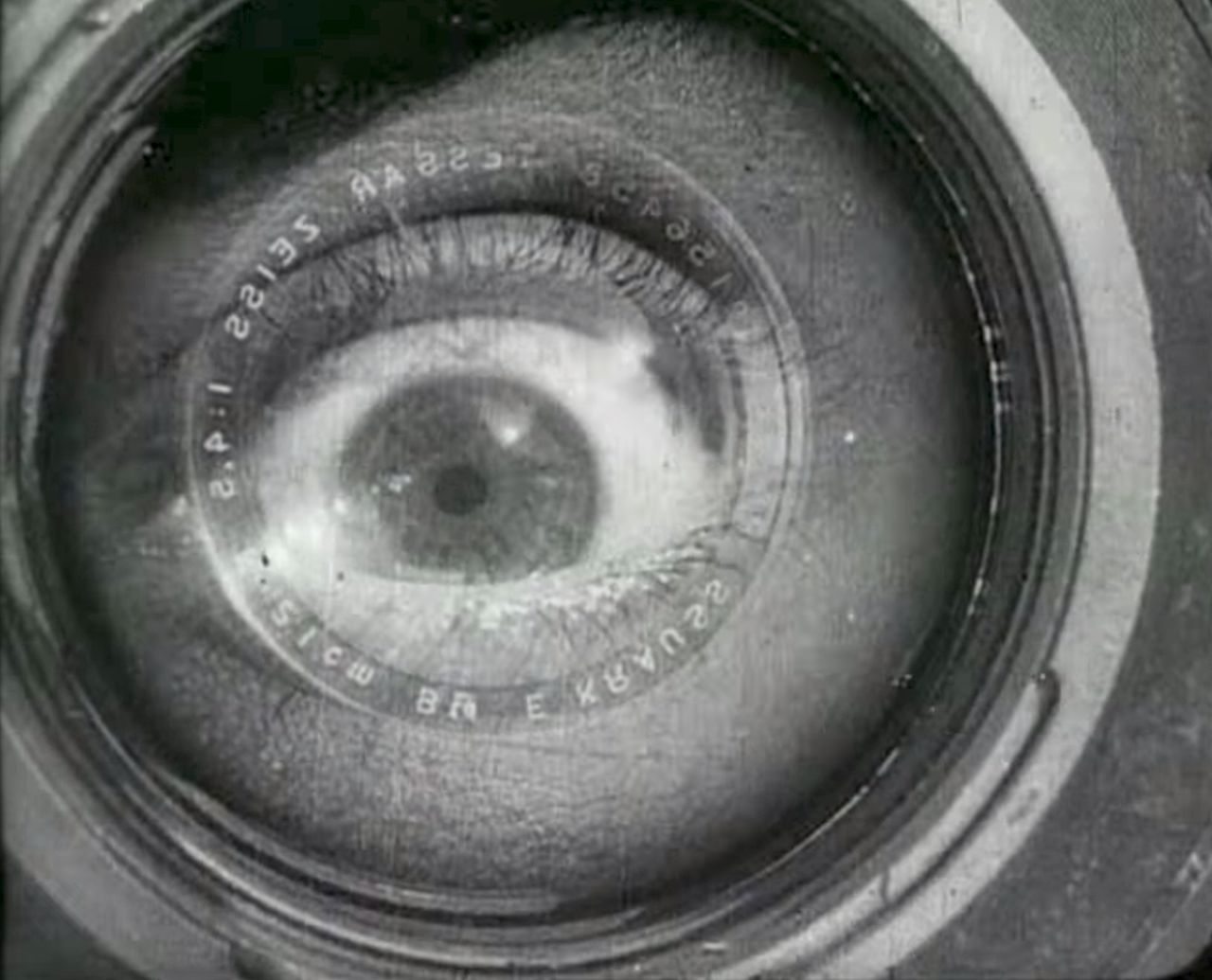

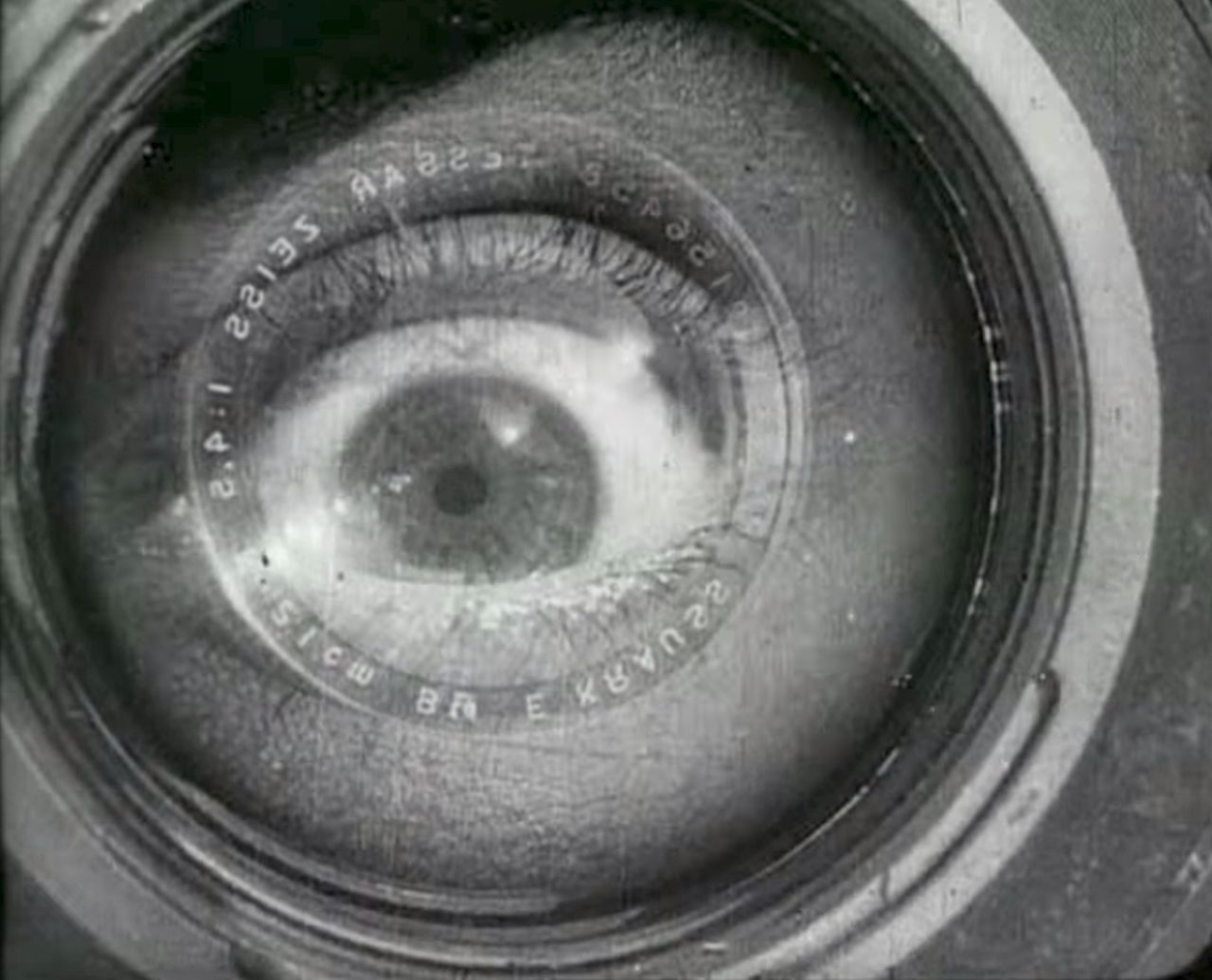

On peut citer parmi les ancêtres, le célèbre film de Dziga Vertov L’Homme à la caméra (1929), dans lequel on se demande à tout moment qui filme qui, qui regarde qui, puisque la caméra, enfin l’une des deux, est souvent dans le champ, souvent se filmant elle-même, voire se filmant elle-même en face à face, de sorte qu’on voit son reflet dans l’objectif de l’autre ! Des scènes filmées dans un cinéma, où le public voit sur l’écran une caméra qui les filme, peuvent préfigurer le « télécran » de George Orwell (1948). On peut visionner le film entier avec une des musiques composées après-coup.

La Monstrueuse Parade (Freaks), de Tod Browning (1931) présente une scène qui allie (à mon humble avis) à la monstruosité naturelle des acteurs / personnages, une allégorie de la relation d’identification entre le personnage et le spectateur. Les sœurs siamoises Daisy et Violet Hilton, qui jouent leur propre rôle de monstres de foire exploitées par leurs « propriétaires », sont toutes deux fiancées, l’une au clown bègue Rosco, et l’autre (Violet) au propriétaire du cirque. Quand Violet est embrassée par son fiancé, Daisy semble éprouver le plaisir du baiser. N’est-ce pas une mise en abyme de cette étrange relation qui nous lie, le temps d’un film, à un personnage auquel nous nous identifions ? D’ailleurs le fait que les acteurs de ce film jouent tous plus ou moins leur propre rôle nous renvoie à leur réalité à la fois triste mais rassurante : leur subsistance est assurée par le fait qu’ils acceptent d’être exhibés comme phénomènes de foire. Ils sont prisonniers de leur image. Voir aussi dans cet article.

Dans Brainstorm (1983), film culte de Douglas Trumbull, trois savants dont deux femmes, expérimentent des procédés précurseurs de la réalité virtuelle. Le film tourné en 1981 est prémonitoire des procédés techniques actuels. Grâce à des caméras subjectives — donc un camérateur très présent — on a accès au contenu des cerveaux des cobayes, qui sont souvent les scientifiques eux-mêmes, jusqu’à la mort de la responsable du projet, qui, consciente de sa crise cardiaque, a le réflexe de mettre son casque pour que son associé (l’irremplaçable Christopher Walken) puisse accéder à une sorte d’expérience de mort imminente. Les « bulles » contenant les souvenirs marquants de la vie du personnage, sont une trouvaille épatante.

Paul Wegener

Paul Wegener réalisa trois films sur le thème du Golem, dont le 3e, Der Golem : Wie er in die Welt kam (1920) est un chef-d’œuvre du cinéma expressionniste allemand, qui n’a quasiment rien à voir avec le roman de Gustav Meyrink, sauf peut-être que ce dernier avait remis ce thème folklorique juif à la mode en 1915. Une scène nous intéresse pour cet article, c’est celle où le rabbin Loew présente son Golem à la cour de l’empereur qui vient de publier un décret pour chasser les juifs. Bizarrement, le Golem passe pour un serviteur, et c’est un autre miracle ou plutôt tour de magie, qui nous intéresse : à la demande de l’empereur, le rabbin lui fait voir les malheurs de son peuple. Une bulle envahit la partie haute de l’écran, dans laquelle les juifs défilent à pied et sur un chameau dans le désert. C’est censé représenter l’exode. Or le rabbin-magicien vient d’exiger sous peine d’un grand malheur que personne ne perle ni ne rie pendant le phénomène. Or quand l’image envahit presque tout l’écran, c’est bien sûr ce que font les spectateurs, à commencer par l’empereur : ils se marrent en voyant ce film dans le film, qui est une mise en abyme des malheurs originels des juifs servant à sauver les juifs de l’histoire d’autres persécutions. Le toit du château commence à s’effondrer, et le Golem empêche la sortie. L’empereur promet de retirer son décret si le rabbin le sauve, et celui-ci ordonne au Golem de protéger l’empereur. Il retient le plafond avec ses bras. Le personnage du Golem, sorte d’hybride dans la version de Wegener entre un scribe égyptien d’un album d’Astérix et un sac de pommes de terre, est doué de vie mais se meut au ralenti, comme plus tard la créature de Frankenstein, d’ailleurs semble-t-il inspirée du même mythe, ou les morts-vivants de George A. Romero (cf. ci-dessous).

George A. Romero

George A. Romero est un réalisateur important, même en dehors de la fameuse saga des zombies. Chronique des morts-vivants (Diary of the Dead) est le 5e opus sur six de cette saga (qui n’est pas chronologique, mais reprend le même thème, comme une épidémie qui se produirait à nouveau, sans jamais faire référence à un épisode passé, sauf pour les deux derniers opus, mais de façon anecdotique. Vous trouverez une critique du film sur le Ciné-club de Caen. Je voudrais insister sur la mise en abyme. Le professeur Andrew Maxwell (Scott Wentworth), assiste au tournage du film de fin d’études de Jason, un de ses étudiants. Au lieu d’un documentaire, celui-ci a choisi un film d’horreur, qu’il entend tourner avec ses amis à qui il explique comment se meut un zombie. Le professeur est évidemment une projection du réalisateur Romero qui transmet son expérience de vieux sage. Lorsqu’il s’agit de tuer les zombies, si il montre à l’un des étudiants comment tuer la première d’entre eux à devenir zombie, il dit qu’il en a une longue expérience et qu’il n’aime pas cela, mais lorsqu’ils tombent sur un entrepôt où des noirs ont entassé le produit de leur pillage, au lieu d’une arme à feu il choisit un arc, dont il fait un usage expert. Il affirme avoir appris à tirer dans un club étudiant. Cette arme constitue une métaphore du cinéma à l’ancienne, la bonne vieille flèche qui fait mouche, tandis que les diverses armes à feu correspondent aux multiples caméras du film, incapables d’enrayer l’épidémie. La critique sociale présente dans les premiers opus se concentre sur le changement dans les médias. Les médias, présents dans les deux premiers opus (et constituant les héros du second après avoir abandonné leur rédaction), avaient disparu du 3e, où les survivants étaient partagés entre scientifiques et militaires ne parvenant à capter aucun signe médiatique. Dans Chronique des morts-vivants, les médias sont accusés de cacher une partie de la vérité, et Jason abandonne son idée de film d’horreur pour filmer et diffuser en direct l’horreur en lieu et place des médias, du moins son film devient « La mort de la mort », retournement significatif. Une scène montre même Jason en train de monter son film en direct, et d’obtenir 72 000 vues en quelques minutes, soit en gros plus de spectateurs potentiels en une heure que les films de Romero dans toute la durée de leur exploitation. Toutes les caméras possibles sont mises à contributions, celles des téléphones, des caméscopes, et les caméras de surveillance prennent le relais, que ce soit dans l’hôpital ou dans le manoir final, où les survivants terminent comme murés vivants à la Antigone dans une pièce forte qui n’est autre que le centre de vidéosurveillance truffé d’écrans de contrôle. Il n’y a plus de film à tourner après la mort de Jason, mais ils deviennent spectateurs d’un film sans réalisateur dont les acteurs sont des morts-vivants. N’est-ce pas une belle image de ce que nous sommes nous-mêmes devenus ? Cet opus 5 est étonnant car contrairement aux autres, les vivants parviennent à coopérer dans une situation inattendue et périlleuse, et le média démocratique vise à prévenir le monde entier de ce qu’il faut faire, mais cela n’empêche rien. Il y a de beaux moments, comme cette rencontre impromptue de l’Amish muet, qui lui aussi coopère, et, armé d’une faux, symbole de la mort, se transperce le front après s’être fait mordre, transperçant de conserve le zombie qui l’a mordu, belle illustration du titre du film enchâssé : « La mort de la mort ». Le dernier opus, Le Vestige des morts-vivants (2009), est moins innovant – et comment innover après le n° 5 ? – on dirait un remake du n°3 (Le Jour des morts-vivants), avec la rivalité meurtrière entre deux clans, sauf qu’à la place de militaires et de scientifiques, ce sont des Capulet et des Montaigu. Reste un trait caractéristique de Romero : dans chaque opus, la peur, le courage et la force sont répartis équitablement entre hommes et femmes. Dans ce film, l’une des membres de la patrouille est une jeune lesbienne qui ne s’en laisse pas conter. Scène lesbienne furtive aussi dans l’opus 4, Le Territoire des morts (2005) : deux femmes se roulent une pelle juste au moment où elles reçoivent le baiser de la mort d’un zombie… Cet opus 4 semble aussi une suite logique du n°3, car les zombies semblent des primates en cours d’évolution ; ils se livrent à des activités rappelant leurs occupations antérieures, ils apprennent, ils constituent une meute obéissant à un chef, etc.

Le cinéma de George A. Romero a été souvent méprisé, mais je connais peu de films aussi riches d’interprétations diverses offertes à l’imagination du spectateur. Ainsi le 2e opus, Zombie (Dawn of the Dead), 1978, a-t-il été vu par des censeurs comme « une philosophie effrayante, avec une humanité et une sous-humanité », faisant l’apologie de la « joie de tuer son semblable, de tuer les sous-hommes » (cf. article de Wikipédia sur le film). Mais si ces films nous fascinent, n’est-ce pas qu’ils nous renvoient à tous les replis secrets de nos peurs ? Ne peut-on voir dans ces zombies l’expression d’une « peur de l’autre en soi » (Michel Dorais), qui ne serait pas limitée aux homosexuels, mais à toute l’humanité ? En tout cas je vous recommande d’autres films de Romero, parmi lesquels Incidents de parcours (Monkey Shines) (1988), Bruiser (1990) ; les deux collaborations avec Stephen King : Creepshow (1982) et La Part des ténèbres (1993), sans oublier Deux yeux maléfiques (2000), adaptation gore de nouvelles de Poe, avec Dario Argento, qu’il faudrait oser étudier en première L dans le cadre des « réécritures » ! Cependant, La Nuit des fous vivants (1973) et Knightriders (1981) sont dispensables.

Shuichi Okita

J’ai eu la chance d’assister en mars 2019 à la cinémathèque de Bercy à une projection unique d’un film, The Woodsman and the Rain (2011) de Shuichi Okita, réalisateur dont aucun film n’a été distribué en France. C’est un bel exemple de mise en abyme qui brode sur le thème précédent. Une équipe de tournage dirigée par un jeune réalisateur quasi autiste que ses collaborateurs maltraitent, s’installe dans un village pour tourner un film de zombies. Un veuf, père d’un beau garçon d’une vingtaine d’années avec qui il a du mal à communiquer, est entraîné de fil en aiguille à travailler pour le film, et une amitié naît avec le jeune réalisateur, qu’il prenait au début pour un peigne-cul. Le rapport entre le film encadré et le film encadrant est le thème du culte des morts. Au début, le veuf engueule son fils parce qu’il a oublié que c’est bientôt l’anniversaire de la mort de sa mère, mais engagé dans le tournage, lui-même l’oublie et se fait rappeler à l’ordre par sa famille, qui débarque dans le village où tous les habitants ont fini par intégrer l’équipe de figurants, et conservent leur maquillage de zombies pour se livrer à leurs occupations. Du coup, le film prend une allure de réflexion sur le culte des morts qui restent « vivants » dans l’esprit de leurs proches. Plusieurs belles scènes de bain public où l’on peut admirer la plastique du jeune homme (ou celle du veuf qui, comme le dit un de ses amis, est bel homme) rendent aussi hommage aux traditions nippones. Une scène où un bébé est engagé pour tourner une scène grimé en zombie révèle l’inquiétude du père qui assiste au tournage, terrorisé de voir sa progéniture contrefaire le mort, comme dirait Sganarelle. À travers cette amitié avec un jeune homme de l’âge de son fils qu’il contribue à réconcilier avec lui-même, le veuf se réconcilie avec son propre fils. Voir sur ce site quelques documents sur ce film. Voir aussi Howling Village de Takashi Shimizu (2019), autre film nippon avec morts-vivants.

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a participé au scénario de La Dolce Vita, peu de gens le savent. Je l’ai appris lors de l’expo Pasolini, Roma à la cinémathèque de Paris en 2013. À cette occasion, j’ai revu le court-métrage La Ricotta (1963), un chef d’œuvre de mise en abyme. Un réalisateur célèbre (Orson Welles) qui parle parfaitement italien dans le film, tourne une Passion du Christ. Un figurant, Stracci, qui joue le bon larron sur la croix, est tenaillé par la faim. Il se procure un panier-repas, que le chien de la star déniche et bouffe. Il vend le chien et s’achète de la ricotta, qu’il engouffre avec du pain dans une scène d’anthologie où le grotesque rejoint le sublime. Tous les figurants le surprennent, et pour se moquer lui lancent toutes sortes de victuailles, qu’il engouffre avec la même boulimie. La mise en abyme est tous azimuts. C’est le réalisateur, Pasolini joué par Welles, cinéma de riches contre réalisateur des pauvres. Référence à Fellini, avec ses scènes religieuses et sa mise en abyme dans La Dolce Vita. Scène où Orson Welles lit le livre de Pasolini sur le tournage de Mamma Roma, lequel livre se reflète dans ses lunettes ! Et puis la scène de l’ingestion de nourritures, tournée en accéléré, avec les contre-champs en vitesse normale. Toutes les scènes burlesques où Stracci court après la nourriture sont en accéléré, mise en abyme du cinéma des débuts, populaire, et les scènes du tournage avec les stars sont en vitesse normale, cinéma bourgeois, qui regarde d’en bas la mort symbolique du bon larron. Dans les scènes burlesques, Stracci traverse à plusieurs reprises un troupeau de moutons, référence sans doute à la brebis égarée. Enfin, l’introduction de plusieurs tableaux vivants, reproduisant des dépositions de croix célèbres de Pontormo ou Rosso Fiorentino (voir cet article en italien), introduit la peinture dans le cinéma, et confronte deux arts, avec un choix d’œuvres précises qui renvoient dos à dos l’élite et le peuple. On lira avec profit la monographie érudite de Xavier Vert, intitulée tout simplement La Ricotta, chez Aléas (2011), qui analyse notamment ce qu’il appelle « interpolation », c’est-à-dire la façon dont Pasolini introduit ces œuvres d’art dans son film. Xavier Vert évoque les personnages qui flanquent les reproductions de tableau, figurants qui sont eux-mêmes des citations d’autres œuvres de la Renaissance, et qu’il appelle « désœuvrés » (p. 23). Il analyse aussi le passage constant entre noir et blanc et couleur comme une référence artistique, ou encore le plan où la couronne d’épines du Christ, accessoire égaré, est finalement retrouvée, et exhibée « en plan fixe et rapproché, ménageant une trouée sur les faubourgs romains » (p. 26). Dans les deux premiers volets de la Trilogie de la Vie, Le Décaméron (1971) et Les Contes de Canterbury (1972), Pasolini, contre son habitude, se filme dans des rôles significatifs, celui de l’auteur des contes Geoffrey Chaucer dans le 2e film, et celui du peintre Giotto dans le 1er, deux rôles qui permettent de lier ensemble à l’écran les différentes histoires. On retrouve dans Le Décaméron le principe des tableaux vivants, interrogation sur le rôle du réalisateur dans son œuvre.

Kenji Mizoguchi

L’Amour de l’actrice Sumako (1947) est un film de Kenji Mizoguchi basé sur une mise en abyme du théâtre, et sur l’histoire vraie de Sumako Matsui (1886-1919), actrice fétiche et amante du metteur en scène Hogetsu Shimamura, théoricien du shingeki, « nouveau drame », forme réaliste et européaniste du théâtre japonais opposée au Kabuki. Le metteur en scène découvre cette actrice par hasard en assistant à une dispute qui l’oppose à son ex-mari. Elle est aussi indépendante que Nora, protagoniste d’Une Maison de poupée d’Henrik Ibsen que Shimamura ambitionne de présenter au public. Elle se révèle si parfaite pour ce rôle que Shimamura tombe réciproquement amoureux d’elle, et à l’instar de l’héroïne d’Ibsen, doit lui aussi quitter le foyer conjugal. Il doit aussi démissionner de son cercle littéraire, et assumer une liberté de création coûteuse mais reconnue. D’autres pièces européennes sont créées avec succès, jusqu’à la mort de Shimamura, suivie du suicide de Sumako, qui coïncide avec la mort de Carmen dans la pièce éponyme qu’elle joue à ce moment (une pièce musicale indéterminée inspirée de l’héroïne de Bizet). De nombreuses scènes de répétition soulignent la mise en abyme et le parti pris du cinéaste d’un néoréalisme qui fait écho au réalisme théâtral de cette génération du début du XXe siècle. Voir à ce sujet, La Rue de la Honte (1956), son dernier film.

Ingmar Bergman

Fanny et Alexandre (1982) est le dernier vrai film (bien que ce soit le montage d’épisodes tournés pour la télévision), d’une durée totale de plus de 5 h en version longue, que j’ai vue d’une traite en 2018 lors de la rétrospective Bergman à la Cinémathèque, ce qui en fait le film le plus long que j’aie jamais vu. Une mise en abyme de Hamlet de Shakespeare en constitue le noyau. Oscar, le père du jeune protagoniste Alexandre, directeur du théâtre, meurt brusquement peu après avoir répété la scène 5 de l’acte I où le spectre du père révèle à Hamlet que son oncle l’a assassiné pour épouser sa mère. Or un an après, sa mère Émilie épouse l’évêque luthérien qui enterra son père. Alexandre et sa sœur Fanny l’appellent « Monseigneur l’évêque » ou « l’oncle Edvard », mais jamais « beau-père ». Maltraité par cet évêque violent et tyrannique (mais bien moins pourtant que la Folcoche de Vipère au poing), Alexandre prie pour qu’il meurt, ce qui finit par arriver au bout de longues scènes qui, je l’avoue, m’ont semblé pouvoir être écourtées. Il existe d’ailleurs une version de 188 minutes qui serait sans doute amplement suffisante. Au début je croyait qu’il s’agissait d’un film brassant plusieurs époques, mais non, pendant ces 5 heures, ne coulent que deux ou trois ans… Le film contient plusieurs scènes où les enfants utilisent des lanternes magiques ou projections, et les hallucinations fréquentes d’Alexandre peuvent se considérer comme un hommage aux vertus imaginatives du théâtre. Le film se ferme sur une citation du Songe d’August Strindberg.

Raymond Depardon

Urgences de Raymond Depardon (1988), me permet d’affiner la notion. Le film commence comme un documentaire classique, caméra invisible, quatrième mur. Les soignants reçoivent les patients, des vraies gens qui, nous prévient le générique, ont donné leur accord pour être filmés. Au bout de plus d’une demi-heure intervient le premier accroc brisant le quatrième mur : après avoir raccompagné une patiente, un psychiatre s’adresse à la caméra, donc à nous, et évoque la cyclothymie de la patiente, « comme vous allez probablement le voir d’ici quelques jours ». On se doute que le réalisateur, filmant en équipe restreinte, a laissé tourner sa caméra, et qu’il a décidé de conserver dans le montage ce qui relevait à l’évidence du « off ». À partir de ce moment se multiplient les regards caméras, les adresses à la caméra, qu’on aurait bien sûr pu couper. On entend même une fois le « camérateur » répondre à une patiente qui lui demande si elle aussi pourra voir le film. Loin d’être gênants, ces moments sont plutôt rassurants s’agissant de ce film. Ils permettent de nous rassurer sur le consentement des patients (mais pas complètement : leur a-t-on fait signer l’accord définitif à leur admission, dans un état second, ou leur a-t-on proposé l’accord final au moment de leur sortie, dégrisés ou guéris ? Lors d’une séance animée avec une patiente ivre et menottée qui bouge beaucoup dans un petit bureau, la preneuse de son, qui n’est autre que Claudine Nougaret, épouse et productrice du réalisateur, est obligée d’esquiver et se retrouve dans le cadre, ce qui se reproduira dans les séquences suivantes. On comprend alors ce qui a été voulu au montage. Le film Urgences est à considérer comme une allégorie du cinéma. Les séquences où le patient s’adresse au camérateur (qui se fond ici, exceptionnellement, avec le réalisateur, effet renforcé par la présence de son épouse au son) sont la plupart du temps les intervalles où le soignant quitte le cabinet parce qu’il est appelé, ou parce qu’il va chercher un objet ou trouver une place dans tel ou tel hôpital. Le réalisateur prolonge alors l’acte médical, le cinéma devient auscultation d’un monde malade, thérapie, catharsis. La scène où la patiente bouscule et nous permet de voir la preneuse de son commence justement quand cette pauvre femme entravée hurle « qu’est-ce que c’est que ce cinéma ? ». Il est symptomatique que les différents médecins ne touchent quasiment jamais les patients, et auscultent uniquement par la voix et le regard. On imagine les odeurs bien sûr, mais le camérateur et la preneuse de son ne sont-ils pas les thérapeutes du monde qu’ils appréhendent, eux aussi, avec la vue et l’ouïe ? Les grands acteurs ne sont-ils pas des psychotiques dirigés par le metteur en scène pour exprimer la réalité ?

Délépine et Kervern

Je vois le même type de mise en abyme dans le premier film de Delépine & Kervern, Aaltra (2004), qui propose une allégorie de la déruralisation. Un cadre d’entreprise habite un pavillon moderne dans un village, et ne supporte pas son voisin employé agricole. Celui-ci est dépressif, et se fait engueuler par son patron parce qu’il dévie de son chemin lors d’une moisson, sa remorque s’est éloignée de la moissonneuse, et le grain débouche dans le vide, ce qui donne une superbe image digne de La Ligne générale d’Eisenstein. Au terme d’un road movie, le paysan et son voisin, tous deux rendus paraplégiques par la chute d’un engin agricole, parviennent à l’usine où est construit cet engin, et alors qu’ils espéraient obtenir réparation de leur préjudice, découvrent que tous les ouvriers sont d’anciens paysans handicapés comme eux. Le seul grain qui demeure est celui de l’image en noir & blanc, et celui qui investit le cerveau des personnages. Ce calembour visuel sur le mot « grain » a-t-il été voulu ? C’est ce qui reste à prouver. Sur le même thème, mais sans mise en abyme, voir Nez cassé (1980) de Im Kwon-taek : belle histoire de deux ennemis de 30 ans qui finissent côte à côte dans leur quête de vengeance et de rédemption.

Brian de Palma

Blow out (1981) de Brian de Palma est un autre exemple intéressant. Dans ce thriller politique, un preneur de son est témoin de l’accident de voiture mortel d’un sénateur, candidat à la présidence. Sa prise de son révèle une détonation d’arme à feu juste avant l’accident. Or le sénateur était avec une fille dans sa voiture, et un photographe complice les attendait pour faire chanter le politicien et ruiner sa carrière. Le photographe filme l’accident avec un appareil photo en mode rafale. Il vend ses photos à la presse. Le preneur de son découpe les photos successives, et en fait un mini-film, sous la forme préhistorique d’un folioscope qu’il fait défiler avec le pouce, puis en les filmant au banc-titre ; après quoi il synchronise le son et le film. Cela décompose l’invention empirique du cinéma. La mise en abyme est bouclée par le fait que le preneur de son enregistre en direct l’assassinat de la jeune femme par un serial killer, le même qui avait fait dégénérer le chantage en meurtre. Il va utiliser son cri de terreur avant qu’elle ne soit assassinée, pour une scène de meurtre d’un film de série B dont il est responsable du son. Il y a donc présence d’un film à l’intérieur d’un film, et retentissement du second sur le premier. Le principe était le même dans I… comme Icare (1979), de Henri Verneuil, au scénario un peu simpliste sur le même thème du complot politique. Là, tout repose sur la présence d’un vidéaste amateur dont on retrouve la trace sur une chute d’une bande d’actualités. Le procureur Volney (Yves Montand), désigne un peu grossièrement la chose sur ce photogramme :

Dans Obsession (1976), une scène-clé se passe à l’intérieur de la Basilique San Miniato al Monte à Florence, qui domine l’Arno. Sandra, qui ressemble à s’y méprendre à la jeune épouse de Michael décédée 15 ans plus tôt et qu’il avait rencontrée dans cette même église, y travaille à la restauration d’une Vierge à l’enfant avec des anges de Bernardo Daddi, qui se trouve en réalité à l’église Orsanmichele [1] Or fort discrètement, le scénariste Paul Schrader et le réalisateur ont fait de cette scène une mise en abyme de leur propre film. Le tableau de Daddi en cours de restauration recouvre une œuvre plus ancienne, et la jeune fille demande à Michael s’il faut restaurer l’œuvre ancienne, ou bien conserver la plus récente. Celui-ci, qui n’a d’yeux que pour elle, répond qu’il faut préserver la beauté de l’œuvre récente. On remarque en passant lors du travelling qui mène à cette Vierge, plusieurs crucifixions, sans doute allégoriques du destin de Michael, mais aussi exemples en peinture de ce que fait De Palma avec Hitchcock qui le faisait avec Boileau-Narcejac : faire du neuf avec du vieux. Ce film constitue effectivement une sorte de remake de Vertigo, d’Alfred Hitchcock (1958), et la problématique de De Palma était clairement de tuer le père Hitchcock en recouvrant son œuvre d’une œuvre plus récente. Le choix d’un peintre nommé « Daddi » (daddy) étant une fine plaisanterie du scénario. Mais le scénario est lui-même une variation autour de cette idée d’inceste et de paternité. En effet, Michael a perdu sa femme et sa fille, enlevées le soir de la fête du 10e anniversaire de leur mariage, et Michael semble avoir oublié sa fille et être obsédé (d’où le titre) par le souvenir de sa femme. Quand il retrouve cette jeune femme à l’endroit même où il avait connu sa femme, il ne songe à aucun moment à sa fille, mais seulement à sa femme. Or le tableau est justement une vierge à l’enfant ! Et lors de la seule scène avec sa fille, au début du film, pendant cette fête, il dansait avec elle en substitut de son épouse, image inversée de la Vierge à l’enfant ! Scène qui se referme avec la scène finale où il danse à nouveau avec sa fille adulte, comprenant enfin que c’est sa fille et non la réincarnation de sa femme. Il y aurait tant de choses encore à dire sur ce film. Le choix de la ville de La Nouvelle-Orléans en lieu et place de San-Francisco, et le choix de séquences tournées en Europe à Florence, alors que le maître Hitchcock, qui adaptait un roman français avait choisi délibérément de le situer à San Francisco, qu’il filma d’une façon telle que de nombreux réalisateurs n’osèrent plus filmer certains lieux de San Francisco qu’avait sanctifiés le maître (Bullit, de Peter Yates (1968) et Le Flic ricanant, de Stuart Rosenberg (1973)). Cela permet d’avoir un regard neuf sur une ville qui est elle-même, comme le tableau de Daddi, le palimpseste d’une ville française. Détail supplémentaire : dans le plan où Michael reçoit une bande enregistrée par les ravisseurs du cri de sa fille demandant qu’il paie la rançon, on peut voir l’embryon de l’idée de Blow-out… Dans Body Double (1984), du même réalisateur, il y a une double mise en abyme. Le personnage principal est un comédien de série B claustrophobe, qui se fait virer d’un tournage parce qu’il perd ses moyens en jouant un Dracula enfermé dans son cercueil. Mais lorsqu’il est témoin d’un meurtre, c’est en visionnant un film pornographique qu’il se rend compte qu’il a été victime d’une machination. Dans l’extrait dudit film porno, on voit des acteurs qui visionnent eux-mêmes un film porno de la même production, à titre de réclame. Le comédien se retrouve enterré vivant dans une tombe creusée par le meurtrier pour y enterrer sa complice que le comédien a reconnue. Miraculeusement, il parvient à surmonter sa phobie et à vaincre le méchant, et tout est bien qui finit bien ! Le thème du vampire et du film porno qui permet de résoudre l’énigme du crime se retrouve dans Le Dahlia noir (2006). La victime de ce crime tiré d’une histoire vraie est une aspirante actrice (Elizabeth Ann Short) dont on retrouve des bouts d’essai, un film d’épouvante et un film porno lesbien. Or ces films, au fil de l’enquête et des intuitions du policier, fournit les indices permettant de trouver le, ou plutôt les criminels. Le thème de L’Homme qui rit, référence au livre de Victor Hugo, irradie dans tout le film, sous la forme du rictus de Dracula, du sourire de Fiona Shaw qui joue le rôle démoniaque de Ramona Linscott, des tableaux de Georgie (William Finley, qui tournait déjà dans le tout premier film de De Palma, The Wedding Party (1969)), etc. L’excellent Snake Eyes (1998) reprend le même thème que Blow Out, c’est-à-dire que l’analyse rétrospective du faux plan-séquence initial permet au héros de comprendre & déjouer le complot qui a mené à l’assassinat d’un ministre. Ce plan-séquence magistral de 12 minutes qui nous mène de l’extérieur d’une salle de spectacle au match de boxe truqué qui s’y déroule jusqu’à l’assassinat du ministre, constitue un film dans le film, mais il constitue aussi la mémoire du héros (Nicolas Cage), flic local corrompu qui tombe sur plus corrompu que lui. Comme un spectateur habile, il est amené à réinterroger sans cesse ce qu’il a vu (à regarder ce qu’il n’a fait que voir) pour trouver les failles du spectacle sanglant qui s’est joué devant lui et devant toute l’Amérique, car cet assassinat était une mise en scène avec faux coupable fourni sur un plateau et assassiné en prime. C’est donc à une école du spectateur que nous convie De Palma, et Frédéric Bonnaud (actuel directeur de la Cinémathèque) avait bien raison dans son excellente critique de faire référence au mythe de la caverne pour la scène où Nicolas Cage à moitié démantibulé, tente de sauver la fille qu’il cache, témoin du complot, et se rend compte qu’il est suivi par le chef du complot (ci-devant son meilleur ami) en voyant son ombre projetée sur le mur [2]. Ce cours de vision dure jusqu’à la dernière seconde, car pendant que le générique se déroule, un autre plan-séquence nous montre le chantier d’un nouveau casino à Atlantic City. On se demande pourquoi De Palma nous fait la promo d’un constructeur, jusqu’à ce que la caméra finisse par un gros plan sur un coin du béton fraîchement coulé, dont ressort la bague de la rousse qui participait au complot & que le chef n’a pas hésité à tuer et à faire couler dans le béton ! Anecdote : alors que je visionnais ce film à la Cinémathèque, de jeunes geeks boutonneux se mirent à jacter bruyamment pendant ledit générique. Comme ça durait, je leur dis gentiment de fermer leur gueule, et l’un d’eux rétorqua que le film était fini. Une minute après c’était le gros plan ci-dessus, et j’eus beau jeu, devant tous les spectateurs qui avaient subi le bruit de ces merdeux pendant en fait tout le film et qui jubilaient de la remontrance (comme je suis à moitié sourd je n’avais entendu que leurs vociférations finales) d’ironiser sur leur cinématophilie quelque peu naïve !

Alfred Hitchcock

Lifeboat (1944), film de propagande controversé, commence par une scène marquante : la reporter de guerre Connie (Tallulah Bankhead), tirée à quatre épingles, est la première rescapée dans le canot, où elle semble avoir pris place avant le naufrage, puisqu’elle n’est pas même mouillée, elle se plaint juste d’avoir un bas filé ! Lorsqu’arrive le premier de ses compagnons de malheur, elle saisit sa caméra et le filme, ce qui nous vaut une image en gros plan qui occupe la majeure partie de l’image. Hélas, ce John Kovac (John Hodiak) est un communiste des abattoirs de Chicago (allusion à Brecht ?), et n’apprécie pas cette femme qu’il pense bourgeoise (la suite nous apprendra qu’elle aussi vient des quartiers populaires de Chicago). À l’arrivée du suivant, il se retourne d’un geste brusque qui envoie à l’eau la caméra que Connie avait à nouveau saisie, avec le film qui lui aurait fait gagner un max. Au fil du film, toutes les richesses de Connie vont ainsi tomber à l’eau. Que semble nous dire Hitchcock ? Laissez tomber les actualités ; seul le cinéma peut traiter de la guerre ? Le film a été bien sûr tourné en studio, et sans plan d’ensemble, tout filmé depuis le bateau, comme avait commencé à le faire Connie, par un Hitchcock sans doute aussi bien habillé tandis que ses acteurs se faisaient balancer des seaux d’eau à la figure. L’art n’est pas la réalité, mais une reproduction… Dans La Corde (1948), la construction en plans-séquences à raccords masqués ou exhibés (derrière le dos des personnages) met l’accent non seulement sur l’origine théâtrale de cet autre huis-clos meurtrier où la barque est remplacée par un appartement, mais aussi sur le rôle du camérateur, maître du jeu, qui surplombe l’autre maître, le professeur Rupert Cadell qui mène l’enquête dans cette étrange « party » pour découvrir ce qu’il a peine à croire, que ses deux ex-étudiants dont il a gardé un vif souvenir, sont un couple de meurtriers ayant mis en œuvre ses propres propos provocateurs sur le meurtre gratuit. La « corde », c’est celle de la strangulation qui circule dans tout le film, celle qui se resserre sur les deux meurtriers au fil de l’enquête, et qui se nouera bientôt autour de leur cou ; c’est aussi la danse de cette caméra qui virevolte à travers le décor pendant ces longs plans, sans qu’apparaissent jamais les « cordes » des fils électriques, pour donner l’équivalent filmique de l’intrigue nouée par le scénariste. On est surpris d’ailleurs de l’absence du « faux coupable » hitchcockien dans ce film qui s’y prêtait. En effet, si (je dis bien « si ») je commettais un meurtre gratuit, je tâcherais de le faire endosser à quelqu’un. Or le faux coupable idéal était Kenneth, dont la victime, David, était le meilleur ami, qui venait de lui piquer Janet. L’absence de David permet à Kenneth de renouer avec Janet, gain évident, mais le cynique Brandon qui multiplie les piques allusives n’en lance pas une allant dans ce sens. Il aurait pu dire par exemple : « David était si ponctuel que seul un amant jaloux a pu l’empêcher d’être à l’heure »… Le même humour noir sur un meurtre (qui n’en est peut-être pas un) se retrouve au cœur de ce film étrange qu’est Mais qui a tué Harry (1955).

Miloš Forman

Ragtime (1981) est un chef d’œuvre méconnu de Miloš Forman (né en 1932). Ce film perd son spectateur dans un réseau d’intrigues qui s’entremêlent plus ou moins, mais dont le nœud est l’action terroriste désespérée d’un jeune pianiste noir, Coalhouse Walker Jr, qui ayant été victime d’une succession d’actes racistes à partir d’une humiliation scatologique commise par des pompiers volontaires sur sa rutilante Ford T dont ils ne supportent pas qu’un noir soit propriétaire, commet des attentats contre des stations de pompiers, puis prend d’assaut une bibliothèque patrimoniale avec un gang qu’il a créé, pour obtenir justice, aidé par un jeune artificier blanc (joué par Brad Dourif, inoubliable jeune puceau bègue du Vol au-dessus d’un nid de coucous), lui aussi humilié parce qu’une jeune actrice (inspirée d’un personnage réel, Evelyn Nesbit) qu’il a courtisée, l’éconduit dans égards. Cette intrigue principale ne mène à rien, car le combat disproportionné du jeune pianiste est sans issue, mais l’intérêt du film réside dans une mise en abyme du cinéma balbutiant, et de l’auteur lui-même. L’actrice, en effet, rejette le jeune artificier pour rejoindre Tateh, un jeune immigré juif russe, qui baragouine l’anglais, et entame une carrière de réalisateur en commençant par les ancêtres du cinéma que sont le papier découpé puis le folioscope (comme dans Blow out de Brian de Palma, sorti la même année (cf. ci-dessus)). Comment ne pas y voir la projection de l’auteur, immigré tchèque à la conquête de l’Amérique ? Les personnages qui réussissent sont ceux qui parviennent à sublimer une humiliation, amoureuse ou non, alors que ceux qui n’y parviennent pas sombrent dans une violence stérile. Si Evelyn Nesbit rejette son jeune prétendant, c’est qu’elle sort d’un mariage terrible avec un homme qui non seulement assouvissait des fantasmes sexuels sadiques sur elle, mais a assassiné son ancien amant par jalousie. Tateh, qui avait été humilié par la découverte publique de l’adultère de sa femme, filme le rapt burlesque d’une femme jouée par Evelyn Nesbit, qui elle aussi utilise l’art comme résilience, et finira par enlever la femme et même la famille du beau-frère du jeune artificier, entrepreneur un peu coincé mais sympathique, dont le comportement finalement héroïque ne suffira pas à sauver le jeune pianiste. Celui-ci commence sa carrière en accompagnant des films dans des salles de cinéma, ce qui donne lieu, au début du film, à la mise en abyme de bandes d’actualité auxquelles répondent certains faits racontés dans le film. Ainsi, une bande d’actualité sur Harry Houdini, est-elle reprise dans l’épilogue, sous forme d’une scène du film, bien qu’elle ne participe en rien à l’action ; elle prend donc un sens métaphorique : évasion de l’individu enchaîné par sa seule force et son ingéniosité, ce que n’a pas réussi le jeune pianiste. Miloš Forman semble suggérer que lui, l’immigré d’Europe centrale libéré de ses chaînes, peut donner sens par l’art du cinéma à cette actualité foisonnante et insensée du début du XXe siècle, rivalisant avec la culture classique (la Morgan Library and Museum que son personnage renonce à faire sauter). Ce film rend hommage à la contribution des juifs, des noirs et des femmes aux débuts du cinéma, à l’époque pionnière où cet art était méprisé et son industrie naissante ouverte aux laissés pour compte.

– Il est aussi question du cinéma de Miloš Forman dans cet article.

Sam Peckinpah

Osterman week-end (1983) de Sam Peckinpah va dans le même sens, avec une mise en abyme du montage. Tanner, le personnage principal est un animateur de talk-show, et Osterman, son ami, est le producteur et presque réalisateur de son émission. Tanner se fait approcher par un agent du FBI pour confondre quatre de ses amis d’université, dont Osterman, censés être agents du KGB. Or les procédés d’espionnage installés dans la maison de Tanner par le FBI sont rigoureusement semblables aux procédés de montage de l’émission de télévision en direct de Tanner. De faux montages de bandes de films truquées sont au centre de la machination dont Tanner est l’objet, et c’est finalement, à travers la télévision, l’art du cinéma et plus précisément du montage, qui est mis en accusation. Dans une conclusion un peu forcée, le spectateur est encouragé à remiser sa télévision. Le scénario présente cependant de nombreuses failles.

Dans Junior Bonner, le dernier bagarreur (1972), du même réalisateur, Sam Peckinpah nous présente sans doute une allégorie du cinéma d’auteur, ou du genre western, ou bien plus généralement du monde ancien broyé sans ménagement par les pelleteuses du monde moderne ou des blockbusters, qui envahissent plus ou moins le marché à partir justement de 1972, avec la sortie du Parrain de Francis Ford Coppola qui modifie le mode de distribution des films, et progressivement toute l’industrie du cinéma. La maison d’Ace Bonner, le père de Junior, est rasée en quelques minutes par un bulldozer, tandis que dans sa vieille guimbarde, Junior est menacé par un autre bulldozer qui arrive face à lui et dont le conducteur ne semble pas du tout décidé à reculer ou à retarder son avancée. Le thème de la maison rasée fait penser au début des Raisins de la colère de John Ford. Le cowboy de concours sur le retour, et même son père, parviennent coûte que coûte à gagner quelque argent et à lever quelque poulette avec leurs vieilles recettes d’un western hors d’âge, alors qu’autour d’eux grondent les bulldozers et les avions qui mettent l’Australie à la portée du moindre bouseux.

Don Siegel

Le Dernier des géants (1976) de Don Siegel met le western en abyme pour mieux le mettre en boîte. John Bernard Books est la dernière incarnation de John Wayne, une légende du Far West atteint d’un cancer. Le médecin (James Stewart) évoque la croissance des douleurs qui l’attend, et lui suggère d’avoir le courage d’en finir avant. Un journaliste vient lui proposer de raconter sa vie pour faire du fric. Il le fout dehors par la peau du cou, mais la rencontre du jeune Gillom (Ron Howard), qui l’admire, l’incite peut-être à mettre en scène sa propre mort, et transformer son suicide en grand spectacle. À l’usage des journalistes Il se prépare longuement, fait nettoyer ses plus beaux habits, et le jour de son anniversaire, après avoir fait réaliser sa pierre tombale, fait convoquer trois gâchettes locales qui lui en veulent pour une raison ou une autre, se propose pour cible, et finalement les descend tous trois. Le patron du saloon lui administre sa fin, mais Gillom arrive à temps pour accomplir son premier exploit de gâchette, sans trembler, comme le lui avait expliqué Books, qui a juste le temps de voir son tueur tué avant de rendre l’âme. Mais Gillam jette au loin le revolver, ce qui signe la fin de la grande époque du western. On suppose que la mort du patron sera mise au crédit de Books, et cela permet à Gillam d’avoir accompli un exploit sans en porter le fardeau. Le film commençait pendant le générique par une évocation en voix-off (celle du jeune Gillam) des exploits de Books, extraits de films en noir & blanc de Wayne. Wayne qui mourra tranquillement de son cancer trois ans après son dernier tournage.

Michelangelo Antonioni

Blow out était un hommage à Blow-up (1966) de Michelangelo Antonioni, palme d’or méritée à Cannes. Là, c’était un photographe qui en développant des photos d’un couple dans un parc, se rendait compte qu’il avait assisté à un meurtre. Mais ses photos lui sont volées, le cadavre disparaît, et comme entre-temps il n’a pas prévenu la police, c’est comme si le meurtre n’avait pas eu lieu. Or juste après qu’il constate la disparition du cadavre, c’est-à-dire de la réalité dont ses photos ont aussi disparu, une bande de jeunes fêtards qu’on avait déjà croisés au début du film, déboulent et se mettent à mimer un match de tennis, sans raquette ni balles ; le film se termine alors que le photographe ramasse et lance une balle imaginaire. Mise en abyme désabusée de la vacuité de la photographie et du cinéma.

La Dame sans camélia du même Michelangelo Antonioni (1953), est l’histoire triste d’une jeune comédienne, starlette, épousée par un réalisateur jaloux qui entend lui interdire les rôles de fille facile, et lui imposer des rôles sérieux, qui excèdent ses capacités. Plusieurs scènes de tournage et de projection de films constituent autant de mises en abyme. La vision critique du monde du cinéma fait parfois traiter les décors et les tournages des films de série B comme plus authentiques que les décors et les scènes de la vie du cinéaste fortuné, qui semblent factices. Les amours de la starlette avec son époux sont glacés, alors que la scène d’amour qu’elle tourne pour un mauvais film est charmante.

Elia Kazan

Dans Le Dernier nabab (1976), Robert de Niro joue Monroe Stahr, jeune directeur de production d’un des plus importants studios de Hollywood, tyrannique mais respecté parce que sa conception du cinéma ne sacrifie pas sa valeur artistique. Une scène est répétée, celle où devant plusieurs collaborateurs, Monroe explique à un scénariste trop littéraire (incarné par Donald Pleasence) ce qu’est le cinéma. Il improvise une scène dans laquelle le jeu des gestes, des regards, et des objets est plus important que le dialogue. En parallèle, Monroe connaît une histoire d’amour avec une jeune femme qu’il a repérée parce qu’elle ressemble à sa défunte épouse. Hélas, cette femme se laisse à peine weinsteiniser, car elle doit se marier dans les jours qui suivent la rencontre. Lorsque Monroe apprend qu’elle s’est enfin mariée, il reprend pour lui-même son improvisation, en changeant quelques éléments, histoire sans doute de montrer le processus d’identification et d’imprégnation qu’engendre une scène de cinéma. De nombreuses scènes mises en abyme sont visionnées en noir et blanc en salle de projection, et permettent une comparaison avec l’histoire d’amour plus triviale vécue par Monroe, qui ressemble plutôt à un court métrage qu’à une histoire romantique. Parmi les scènes mise en abyme, nous assistons par épisodes au tournage, au montage et à la première d’un film dont la vedette est Didi (incarnée par Jeanne Moreau), une actrice capricieuse pour laquelle Monroe n’hésite pas à virer de façon expéditive le réalisateur. À cause de son comportement agressif vis-à-vis d’un représentant des scénaristes parce qu’il se soûle juste après sa déception sentimentale, Brimmer (incarné par Jack Nicholson), Monroe va lui-même subir ce sort, de façon provisoire : il est viré du film de sa vie.

Billy Wilder

La Grande combine (1966) réunit pour la première fois le duo Jack Lemmon / Walter Matthau, qui se retrouvera dans 10 films dont 3 de Billy Wilder (Spéciale première (1974) et Buddy Buddy (1981)). De son côté, Jack Lemmon aura fait 7 films pour Wilder. C’est une comédie grinçante sur fond de racisme. Passons sur l’histoire d’amitié amoureuse entre Jack Lemmon / Harry Hinkle et Boum boum Jackson / Ron Rich, un sous-texte de plusieurs films de Wilder. Ce qui nous intéresse ici, c’est la caméra en « technicolor » (pourtant une simple petite caméra à l’écran, en 1966) et l’enregistrement son par des micros espions installés par des assureurs dans l’appartement de Harry pour éventer l’escroquerie à l’assurance que son beau-frère l’oblige à tramer. Comparés aux caméras de télévision de CBS pour laquelle travaille Harry en tant que cameraman pour le football américain lorsqu’il est victime de ce petit accident dont son beau-frère tente de tirer une indemnité record, ces instruments sont ridicules, mais ils sont destinés à prendre sur le fait un mensonge que les experts ne parviennent pas à établir. Comme la scène de la preuve est jugée sombre par le détective qui l’a filmée, Harry propose de la rejouer en s’assurant lui-même du meilleur éclairage. La scène censée rétablir la vérité se trouve donc tournée comme la plus fausse et fabriquée possible. Que croire alors sur la vérité des sentiments exhibés par une caméra ? Celle qui peut bousculer le caméraman et le faire perdre connaissance au sein d’un match bien viril de football américain, ou bien celle qui s’offre à lui comme une comédie fabriquée, rejouable à volonté ? Dans Poison (The Lost Week-end, 1945), il y a aussi mise en abyme, car le film est ce que le protagoniste alcoolique décide de raconter au dénouement, grâce au dévouement de sa fiancée Helen qui ne l’abandonne pas même à la limite du suicide, mais l’encourage à raconter son expérience, ainsi que le patron du bar où il se saoule, qui lui ramène la machine à écrire oubliée, refusée par le prêteur sur gages fermé pour cause de Yom Kippour. Boulevard du crépuscule (1950) contient une sorte de reportage sur le tournage d’un film de Cecil B. DeMillle, Samson et Dalila (1949), sur le plateau duquel Norma Desmond (Gloria Swanson) reconnaît d’anciens camarades techniciens ou acteurs, qui la reconnaissent et qu’elle reconnaît en les nommant (ce qui prouve que si star elle était, elle ne méprisait pas les tâcherons du cinéma). Le scénario qu’elle propose à DeMillle après l’avoir fait retravailler par Joe Gillis (William Holden) mais qui reste médiocre, est une version de Salomé, sans doute parce qu’elle s’y voit dans le rôle de cette toute jeune fille du récit biblique, ce qui est ridicule pour une quinquagénaire certes bien conservée. Mais dans le thème de Samson et Dalila, n’y a-t-il pas un écho à la situation de Joe Gillis emprisonné et dévirilisé par la star ? Pour d’autres films de Wilder, voir ici, mais je voudrais terminer par un photogramme du générique de fin du film Un, deux, trois (1961), un des cas les plus amusants de placement de produit (dont il sera à nouveau question infra). Mac Namara (interprété par James Cagney) est le représentant berlinois de Coca-Cola ; il parvient à régler un imbroglio familial avec une énergie débordante qui symbolise le capitalisme revanchard contre le communisme. À la toute fin, tous les fils sont réunis, il règle la situation de la fille délurée de son patron que celui-ci lui avait confiée pour l’éloigner de ses folies américaines, et qui était tombée enceinte d’un jeune communiste de Berlin-Est ; et la promotion que cet exploit lui permet d’obtenir, règle sa situation familiale car sa femme s’apprêtait à le quitter avec leurs enfants. Wilder ajoute un gag final : Mac Namara veut offrir un Coca à ses enfants, qu’il achète dans un distributeur, mais il va tellement vite qu’il ne s’aperçoit qu’après les avoir offerts, qu’il s’agit de la marque concurrente ! Or Wikipédia nous apprend que « Pendant le tournage du film, Billy Wilder reçut un message désapprobateur de Joan Crawford, récemment nommée au comité directeur de Pepsi-Cola lui reprochant de faire la part trop belle à l’entreprise concurrente. En réponse, Wilder inclut quelques référence à Pepsi-Cola y compris dans le tout dernier plan ». On a du mal à croire que cela ne se soit pas réglé à coups de dollars, mais la scène est tellement amusante, pour une fois !

Tim Burton

Ed Wood (1994) est un film de Tim Burton avec Johnny Depp dans le rôle d’Ed Wood (1924-1978), « pire réalisateur de tous les temps » (affirmation qui serait à nuancer par une réflexion sur le sort d’un homme qui en 1953 entame sa carrière par un film-suicide, plaidoyer pour la transidentité et le transvestisme). Le film est un festival de mise en abyme, puisque nous assistons à de nombreuses scènes de tournage des plus fameux navets du réalisateur éponyme, le voyant à la fois assister en spectateur enthousiaste, au tournage des scènes avec les acteurs dont il est admirateur fanatique, et de la même manière admirer son film projeté, dont il prononce les paroles avec les lèvres en même temps que ses acteurs. De plus, plusieurs scènes montrent un personnage qui joue un acteur, entrer ou sortir d’un cercueil capitonné, que ce soit Béla Lugosi (un des grands Dracula du cinéma, ami et acteur fétiche d’Ed Wood), ou le présentateur télé et medium The Amazing Criswell, qui semblent ainsi fournir une allégorie du cinéma, le médium capable de faire sortir les artistes morts de leur cercueil.

Chuck Russel

The Mask (1994) est un film hybride animation / images réelles, adaptation d’une série de comics, un des films qui imposa Jim Carrey. Ce n’est pas un grand film, mais un bo film de divertissement, et il ne fait pas dans le politiquement correct, ce qui est bon à prendre. La mise en abyme consiste en une scène où Stanley Ipkiss (Jim Carrey) visionne un dessin animé de Tex Avery, avec le loup qui mate une danseuse, un des mèmes les plus courants du divertissement américain, avec ses yeux, sa langue, sa mâchoire, qui sortent du visage. Dans la suite du film, c’est ce qui arrive à Stanley lui-même, métamorphosé en Mask, lorsqu’il mate Tina Carlisle au cabaret. De nombreuses scènes du film en animation lors des scènes de métamorphose, constituent des citations de mèmes de Tex Avery.

Jean-Luc Godard

Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard est imprégné du cinéma d’Antonioni, mais aussi du Voyage en Italie (1954) de Roberto Rossellini, qui explore le même thème du désamour (et dont on voit une affiche déchirée sur un cinéma devant lequel passent les protagonistes). La mise en abyme y est exhibée dès la scène initiale, où un générique parlé se déroule en même temps qu’un travelling qui semble rejoindre le spectateur, jusqu’à ce que la caméra en abyme dirigée par Raoul Coutard se retourne et vise la caméra filmante, c’est-à-dire le spectateur, procédé multiplié dans le film, avec les caméras technicolor manipulées par des techniciens pourvus de salopettes à l’effigie du procédé. Cela rappelle L’Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov (cf. ci-dessus). Le film dans le film, censé dirigé par Fritz Lang, est un navet du genre péplum. On n’en voit guère que des plans interminables de statues grecques, aux yeux peinturlurés de couleurs vives. Quel sens donner à cela ? Que le cinéma consiste à filmer des effigies aux yeux teints ? Le reste du film propose en effet plusieurs scènes dans lesquelles Garbo et Piccoli échangent des regards censés exprimer leurs sentiments. N’étant pas fan de Godard, je vous renvoie à cet article. Cela dit, quand Jean-Louis Bory écrit « Si le phénomène Bardot doit représenter plus tard quelque chose dans l’histoire du cinéma, au même titre que Garbo ou Dietrich, c’est dans Le Mépris qu’on le trouvera. », je pense que ce brave gars n’a pas vu La Femme et le pantin (1959) de Julien Duvivier, dans lequel la performance de l’actrice va au-delà d’exhiber son cul.

Pierre Grimblat

Désolé de tirer sur une ambulance, mais un navet signé Pierre Grimblat (1922-2016), Slogan, réalisé en 1968 et sorti en 1969, peut présenter quelque intérêt pour cette recension. Ce film est uniquement connu pour avoir été l’occasion de la rencontre entre la toute jeune Jane Birkin (née en 1946) et Serge Gainsbourg (1928-1991). Le personnage (fort mal) joué par Gainsbourg est un réalisateur de films publicitaires qui obtient des prix pour ses publicités, souvent des pastiches cinématographiques. Il tombe amoureux d’une nymphette inconsistante mais mignonnette, enfin peu importe, le scénario est creux comme un discours de politicien. Ce qui est intéressant, ce sont les tournages des films de pubs, car le réalisateur établit des parallèles avec les scènes de son propre film, qui sont filmées comme les pubs, ce qui fait ressortir la vacuité des personnages incarnés par Gainsbourg et Birkin, qui vivent leurs amours et leurs relations sociales comme des slogans publicitaires, d’où le titre.

Martin Scorsese

La Valse des pantins (The King of Comedy) de Martin Scorsese (1983) pratique la mise en abyme de la télévision dans le cinéma. Un homme de 34 ans, Rupert Pupkin (Robert De Niro) qui se croit un grand comique, tente d’obtenir de son idole Jerry Langford (Jerry Lewis), star du one man show, un passage dans son émission. Celui-ci, harcelé par quantité de fans, éconduit l’importun, jusqu’à ce que celui-ci le kidnappe avec un pistolet en plastique, et obtienne un passage dans l’émission. Sur le principe du « mensonge devenu vérité », après un séjour en prison, Rupert Pupkin devient réellement la star qu’il rêvait d’être. La mise en abyme est critique. La plupart des extraits d’émissions de télévision sont montrées non pas dans un écran filmé, mais en plein écran, avec juste une définition déficiente et une qualité de jeu nulle. Martin Scorsese est présent sur l’écran dans un caméo du réalisateur de l’émission de TV. N’est-ce pas aussi l’histoire de l’acteur (De Niro, vedette fétiche de Scorsese) qui vole la vedette au réalisateur, le vrai artiste ? Jerry Lewis se fait le plus nul possible, pour faire ressortir la vacuité du vedettariat télévisuel : le sketch de Rupert Pupkin n’est ni plus, ni moins affligeant que ceux de son idole. L’écran du générique de début est constitué par un substitut d’écran fixe, la vitre de la voiture de la vedette, dont elle est exfiltrée après que l’autre fan, une jeune femme hystérique et richissime, s’y soit introduite à la faveur d’une bousculade. Celle-ci tambourine à la vitre pour tenter cette fois-ci de sortir de cette mise en abyme de la télévision, une bagnole qui n’avance pas !

After hours (1985), du même réalisateur, est un réjouissant récit d’une nuit cauchemardesque où les avanies s’enchaînent pour le héros Paul Hackett qui voulait juste revoir une jeune femme rencontrée dans un snack. Lors d’une de ses dernières mésaventures,alors qu’il est poursuivi par des gens qui le prennent pour un cambrioleur et veulent le lyncher, il demande de l’aide à un homme, qui lui propose de venir chez lui, hélas c’est un homosexuel qui lui avoue n’avoir jamais fait ça avec un homme. Paul entreprend alors de lui raconter sa folle nuit du début à la fin, mise en abyme du scénario dans le film. Paul sera finalement sauvé par la double intervention d’une femme mûre qui, pour le sauver des lyncheurs, le transforme en sculpture vivante en le recouvrant d’une carapace de plâtre, dont elle refuse de l’extraire une fois le danger passé. C’est alors que les vrais cambrioleurs le volent. L’homme statue, mise en abyme d’un être humain dans une sorte de métaphore de l’acteur expressionniste figé, est expulsé de la camionnette des voleurs qui prend un virage trop serré, et cela se passe juste devant la porte de son entreprise. Paul, redevenu un homme banal, reprend sa place dans son entreprise inhumaine, où seul son ordinateur lui dit bonjour.

Peter Weir

The Truman Show (1998) de Peter Weir est un exemple de mise en abyme non pas tant au niveau de la technique cinématographique que de l’histoire. Une émission de téléréalité est entièrement bâtie sur Truman, un homme choisi à la naissance parmi des nourrissons abandonnés, adopté par la société de production, et filmé à son insu dans un « monde à l’intérieur du monde », une sorte de gigantesque cloche fermée où tout est contrôlé. Ce film conjugue le thème baroque du grand théâtre du monde, avec un univers de roman d’anticipation (Le Meilleur des mondes, 1984, etc.), et la mise en abyme, puisque le réalisateur de l’émission de téléréalité se prend pour une sorte de dieu, de « créateur », et la moitié du film est constituée de séquences prises en caméra cachée, signalée par divers procédés (vignetage, surimpression, zoom rapide, etc.).

Jerry Lewis

Le Tombeur de ces dames (1961), film de et avec Jerry Lewis présente une longue scène de mise en abyme particulièrement intéressante. La directrice de la pension de jeunes filles dans laquelle l’acteur comique sert d’homme à tout faire, est la vedette d’une émission de télévision filmée en direct, que Jerry Lewis n’a de cesse de perturber avec sa maladresse. Mais c’est l’occasion de prendre du recul par rapport à cette maison qui était déjà filmée comme une maison de poupées à tous les sens du terme depuis le début du film, et de montrer une sorte de méta-documentaire sur le tournage du film lui-même, en rendant hommage à tous les métiers invisibles du cinéma.

Robert Z. Leonard

Duel de femmes (When Ladies Meet, 1941) du méconnu Robert Z. Leonard (1889-1968) constitue un modèle de mise en abyme cinéma / littérature. Une écrivaine à succès, Mary Howard (Joan Crawford), amie de cœur du journaliste Jimmy Lee (Robert Taylor), l’éconduit lorsque, ayant enfin obtenu un engagement durable, il la demande en mariage. Elle est tombée amoureuse de son nouvel éditeur, un homme marié. Situation banale, rôles stéréotypés ; au début, le film est à mourir d’ennui, un de ces films qui faisaient vomir avec raison les futurs réalisateurs de la Nouvelle Vague. Les deux femmes qui donnent son titre au film sont de véritables « otaries » pour reprendre la belle idée de Mona Chollet ; femmes plastiquement parfaites, ce qui suppose des séances de chirurgie esthétique ; pas une seule scène où, du matin au soir, dans l’intimité ou en société, voire en train de faire de la voile ou de nager forcément le crawl après avoir effectué un plongeon digne des Jeux olympiques dans un bassin ridicule (nager la brasse serait par trop commun), elles se présentent comme des mannequins vêtues et maquillées pour un défilé. (Dans Maman très chère (1981) de Frank Perry, adapté du livre vengeur de sa fille adoptive, on voit Joan Crawford quarantenaire rivaliser au crawl avec sa fillette de 9 ans, avec une dureté héritée de ce qu’elle a sans doute dû subir en bonne otarie d’Hollywood). Rogers Woodruff (Herbert Marshall), l’éditeur irrésistible, a 14 ans de plus que Joan Crawford, laquelle, avec son maquillage, en paraît dix de moins que son âge réel. Bref, un univers frelaté typiquement hollywoodien. Or il se trouve que l’écrivaine en question est en train de terminer son dernier roman, qui raconte une histoire à la noix de triangle amoureux. L’éditeur don Juan lui ment qu’il s’agit de son meilleur livre, tout en lui demandant de revoir la fin, alors que son ami sincère lui dit franchement que c’est de la merde, et qu’elle ne semble plus rien comprendre aux femmes et à l’amour. Jimmy tombe par hasard dans une soirée où il est invité, sur l’épouse de l’éditeur, qui, au lieu de la vieille aigrie qu’imaginait Mary, se révèle une femme sublime possédant toutes les qualités physiques et intellectuelles que le cinéma hollywoodien se plaît à enfiler. Jimmy se sert de cette dernière, sans le lui cacher, pour aiguillonner la jalousie de Mary, mais sans révéler le nœud de la situation ni à l’une, ni à l’autre. Et c’est là que l’aspect frelaté hollywoodien du film s’estompe, car il semble que cette intrigue cousue de fil blanc ne fasse que répondre à l’aspect factice du roman de l’écrivaine, et que les deux n’existent que pour mettre le doigt finalement, sur la réalité des fourberies amoureuses des hommes mariés et des cruches qui les croient (qui est un autre cliché du cinéma hollywoodiens, comme 19 ans plus tard dans La Garçonnière de Billy Wilder par exemple). Greer Garson, qui incarne la femme mariée sublime mais délaissée par son vieux mari moche et dragueur, a le même âge, le même talent et un physique équivalent à celui de Joan Crawford, l’une blonde, l’autre brune, autre cliché du cinéma hollywoodien. Je me souviens même lors de mes études de lettres, à quel point certains profs de fac pouvaient nous casser les brunes avec les burnes et les blondes (ou plutôt le contraire) dans les romans de Stendhal et autres niaiseries universitaires de vieux profs gays planqués qui espéraient ainsi se faire passer pour hétéros. Robert Taylor y tient la comparaison avec Clark Gable dans un rôle digne de New York-Miami (1934), et ce presque huis-clos adapté d’une pièce de théâtre (ça se sent) est une belle comédie de bons mots qui recèle une critique de la littérature à l’eau-de-rose et du cinéma classique hollywoodien dont il fournit paradoxalement un parfait exemple.

Marcel L’Herbier

Adaptée d’une pièce de théâtre de Nicolas Evreinoff avec des dialogues (excellents) de Jean Cocteau, La Comédie du bonheur de Marcel L’Herbier est un film injustement méconnu (et à la pellicule dégradée lorsque je l’ai vu à la Cinémathèque en 2019). Michel Simon y campe façon Gary Cooper dans L’Extravagant Mr. Deeds (1936) de Capra, M. Jourdain, un banquier philanthrope que sa famille a fait interner dans un asile pour l’empêcher de dilapider sa fortune. Il s’évade et après avoir pris de l’argent dans sa banque, se réfugie dans une pension discrète où, ayant constaté le mal de vivre d’une poignée de personnes, il utilise l’argent pour engager deux comédiens et leur metteur en scène à jouer des rôles qui remettent les pensionnaires, mais aussi eux-mêmes, sur la voie du bonheur. Parvenu à ses fins, il se fait reprendre par l’asile au terme d’une farandole carnavalesque digne des meilleurs comédies. L’excellent scénario mélange Marivaux et Shakespeare. Jourdain met en scène un metteur en scène (comble de la mise en abyme) et des comédiens, jouant à entrecroiser les vrais et les faux sentiments. À cela s’ajoute un récit cadre, une émission de télévision niçoise (la 1re chaîne de télévision française diffusait déjà, sous le nom de Radiodiffusion nationale Télévision) qui diffuse un film, puis des actualités sur le carnaval de Nice. Progressivement ces actualités s’intègrent dans la fiction qui intègre une fiction jouée comme une réalité, et le finale boucle la boucle, avec retour dans le studio de télé, et l’écran de TV par lequel le film avait commencé, revient annoncer fièrement le titre.

Hall Bartlett

La Cage aux femmes (1963) est un film méconnu d’un réalisateur inconnu, et pourtant je le considère comme un film marquant de l’histoire du cinéma. Je l’ai vu lors de la rétrospective Joan Crawford à la Cinémathèque en 2019. 1963, c’est l’année de Shock Corridor de Samuel Fuller. La psychiatrie est à la mode, et l’on se préoccupe de l’amélioration du sort des patients. Ce film est adapté d’un roman homonyme (pour le titre original) : The Caretakers (1959) d’un certain Dariel Telfer. On y fait l’apologie de la thérapie de groupe, opposée à l’enfermement pur et simple des patients condamnés à la régression irréversible. C’est bizarrement cette même thérapie de groupe qui se verra vilipendée dans le film Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) de Miloš Forman, adapté d’un roman éponyme de Ken Kesey qui date… de 1962. 1962, date de fondation de l’Institut Esalen en Californie, ce qui interroge la volonté critique de Forman, dont la préoccupation était d’ailleurs plutôt politique, l’asile étant pour lui une allégorie de la Tchécoslovaquie communiste. Les rares spectateurs qui auront vu les deux films constateront de troublantes ressemblances du scénario, mais vu l’entrecroisement des dates, difficile de dire qui copie qui.

Si la mise en abyme me semble concerner cet OVNI du cinéma, c’est une méta-mise en abyme. Certes, par le petit bout de la lorgnette, le film présente une mise en abyme au sens étroit du terme, lorsqu’une séance de thérapie de groupe (exactement du même genre que celles du film de Forman sauf que les soignants y sont masculins et les patients des femmes) finit visionnée sur un écran de télévision en circuit interne, que les nouvelles infirmières recrutées spécialement pour appliquer les méthodes novatrices du Dr MacLeod regardent pour comprendre ces méthodes. Un autre circuit fermé montre, dans un autre service de l’hôpital, les femmes en cage (ce qui donne le titre français) de la méthode traditionnelle. L’infirmière chef Lucretia Terry, incarnée par la vieillissante Joan Crawford, y est caricaturalement attachée à ces méthodes anciennes, et s’oppose au docteur ainsi qu’aux infirmières qui le soutiennent. Or en ce qui me concerne, ce film m’a terriblement rappelé le documentaire Sois belle et tais-toi (1976) de Delphine Seyrig dans lequel il était entre autres expliqué (par Jane Fonda notamment) que les rôles confiés aux stars féminines étaient toujours des rôles de lutte, d’inimitié entre femmes, contrairement aux rôles masculins, souvent consacrés à la célébration de l’amitié virile. Or que raconte ce film oublié de l’histoire du cinéma ? Il raconte une histoire extraordinaire d’amitié et de coopération entre un groupe de femmes réprouvées, qui recréent une famille unie malgré l’hostilité de la psychiatrie traditionnelle. Donc s’il y a mise en abyme au second degré, c’est qu’il me semble qu’au-delà d’une histoire de méthodes de psychiatrie, le médecin qui libère les femmes des cages où on les enferme est aussi une projection de ce réalisateur que l’histoire du cinéma n’a pas retenu, qui – un peu comme Samuel Fuller – tâcha à son modeste niveau, de libérer les femmes du rôle d’otarie auquel les réduisait Hollywood, et à leur offrir dans ce film un superbe panel de rôles de femmes incarnant des êtres humains à part entière, et pas des excroissances décoratives pendues au bras des premiers rôles masculins. Quoi de mieux pour signifier ce second degré, que de faire incarner le rôle de l’infirmière-chef rétrograde par une actrice sur le retour, symbole même de cette aliénation, j’ai nommé Joan Crawford ?

John Cassavetes

En 1963 sort également Un enfant attend de John Cassavetes, qui traite non pas des hommes ou des femmes, mais des enfants, autistes et trisomiques mélangés. C’est un film au scénario très lacrymal dans le montage du producteur désavoué par l’auteur, et qui ne concerne pas la mise en abyme, mais je voulais le mentionner ici car c’est un film marquant et sans doute unique dans l’histoire du cinéma, puisque pour des raisons évidentes, les scènes avec des enfants trisomiques relèvent plus ou moins du documentaire. Burt Lancaster y incarne un rôle difficile de directeur de centre qui doit maintenir coûte que coûte une ligne dure et paradoxale sur l’enseignement de ces enfants qui sont souvent étouffés par un amour déplacé qui ne tient pas compte de leur condition. Eh oui, quand on est pédagogue, aimer, c’est parfois rudoyer. Tous ces films sur la thérapie de groupe peuvent être exploités dans le cadre du sujet de BTS Seuls avec tous.

En 1968, Faces part sur une mise en abyme prétexte en pré-générique, dans laquelle le personnage de Richard Frost est un producteur qui s’apprête à visionner sans conviction un film intitulé Faces. Après le génériques, ledit film s’avère un film d’improvisation dont lui-même est un des protagonistes sous l’avatar d’un mari volage. Contrairement à toute attente, le film ne se referme pas sur lui-même, et l’on ne saura pas ce que le producteur pense de ce film dont il est le héros.