Accueil > Zola pour les nuls > Germinal, d’Émile Zola

Le prolétariat vu par Zola, pour lycéens

Germinal, d’Émile Zola

Germinal, d’Émile Zola

Pocket, édition Gengembre, 1885 (éd. 1990), 620 p., 4,1 €

samedi 13 septembre 2014

Après La Fortune des Rougon, premier tome de l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire ou Les Rougon-Macquart, puis le deuxième tome La Curée, puis Le Docteur Pascal, dernier tome, je m’apprêtais à poursuivre ce parcours zolien dans l’ordre que j’avais décidé, lisant en priorité les épisodes que je n’ai jamais lus. Mais voilà que des collègues de sciences prévoient un projet avec nos secondes, qui inclut la visite d’une mine. Bref, on se connaît, je bouleverse mon plan et rempile avec Germinal, que je lis donc pour la troisième fois (du moins le crois-je). Ma bien aimée prof de français en 3e me l’avait fait lire à 14 ans, puis j’avais dû le relire jeune prof, autour de 27 ans, à l’époque de la sortie du film de Claude Berri (1993), pour mes collégiens, à moins que ce ne soit lors de mon année de stage, parce que mon tuteur était un fana de Zola qui avait publié un article retentissant sur la pédagogie du commentaire, basé sur l’incipit de Germinal. Je me gaussais de lui, en déclamant d’un ton monocorde « Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d’une obscurité et d’une épaisseur d’encre… ».

Eh bien voulez-vous que je sois franc ? Alors que j’y allais quand même à reculons, je prends finalement un plaisir neuf à re-relire Germinal, que j’ai l’impression de découvrir ! Je n’avais pas pris garde, lors de mes deux premières lectures naïves, à quel point la sexualité était au centre des préoccupations de Zola, à égalité avec la question sociale. Le mot « prolétaire », avec ses connotations sexuelles, prend dans ce roman tout son sens, bien qu’il ne soit pas utilisé une seule fois [1]. Il est facile de voir en Zola un bourgeois qui fantasme sur la sexualité du peuple. C’est pourtant un roman dans lequel le « naturalisme » est à l’œuvre. L’intrusion d’Étienne Lantier dans ce milieu fermé de prolétaires incultes est une expérimentation naturaliste grandeur nature, et les lecteurs ne s’y trompent pas : c’est en effet depuis le début le plus grand succès des Rougon-Macquart, devant L’Assommoir. On retrouve la structure dramatique en sept parties (subdivisées en chapitres) adoptée dans La Fortune des Rougon et dans La Curée, alors que L’Assommoir avait une structure – impaire aussi – en 13 chapitres. Les deux romans de la classe ouvrière sont d’ailleurs liés par la figure d’Étienne Lantier, qui est le fils de Gervaise et de son amant Auguste Lantier (présentés dès La Fortune des Rougon). On s’étonne d’ailleurs que le personnage ne reparaisse pas dans les épisodes suivants.

– Aller directement voir les liens en fin d’article.

Première partie

C’est l’arrivée d’Étienne Lantier à la fosse du Voreux, près de Montsou (incipit à comparer à celui de La Terre, qu’on dirait copié-collé), et son installation provisoire à l’Avantage, le cabaret de Rasseneur. On est vers 1866, comme semble le souligner cette allusion du père Bonnemort à l’intervention française au Mexique : « Ce n’est peut-être pas la faute de l’empereur ; mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique ? » (p. 23). Le coron est décrit sous l’angle de la promiscuité ; les habitants sont souvent animalisés : « Chez les Maheu, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne bougeait. […] des êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue. […] l’air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrées les mieux tenues, qui sentent le bétail humain » (p. 30) ; « ils se soulageaient sans honte, avec l’aisance tranquille d’une portée de jeunes chiens, grandis ensemble (p. 33). « C’était le coup de la bestialité qui soufflait dans la fosse, le désir subit du mâle, lorsqu’un mineur rencontrait une de ces filles à quatre pattes, les reins en l’air, crevant de ses hanches sa culotte de garçon » (p. 60). Cela éloigne Étienne : « avec son instruction plus large, il ne se sentait point la résignation de ce troupeau, il finirait par étrangler quelque chef » (p. 78) ; mais il se résigne à cause de l’hospitalité de Maheu et de Rasseneur, ce qui ne l’empêche pas d’en avoir gros sur la patate : « Et il lui répugnait de recommencer, c’était injuste et trop dur, son orgueil d’homme se révoltait, à l’idée d’être une bête qu’on aveugle et qu’on écrase » (p. 86). La sexualité hors mariage est mise en avant, et Zola s’efforce de ne pas caricaturer, mais de varier la typologie. À travers les murs, les Maheu entendent le manège des voisins, les Levaque et leur « logeur » (locataire) Bouteloup : « Chaque matin, ils s’égayaient ainsi du ménage à trois des voisins, un haveur qui logeait un ouvrier de la coupe à terre, ce qui donnait à la femme deux hommes, l’un de nuit, l’autre de jour » (p. 34) ; « quoi donc ? Bouteloup n’attendait même plus que le mari fût parti ! » (p. 39). Tout le Voreux sait que le maître porion Dansaert couche avec la « Pierronne » (la femme de Pierron, cf. p. 34). Mais quoi alors ? « Cependant, le ménage vivait très heureux, au milieu des bavardages, des histoires qui couraient sur les complaisances du mari et sur les amants de la femme » (p. 116, 2e partie). Il y a aussi la Mouquette : « on plaisantait la Mouquette, une herscheuse de dix-huit ans, bonne fille dont la gorge et le derrière énormes crevaient la veste et la culotte. […] elle se rendait seule à la fosse ; et, au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir, en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autre conséquence » (p. 44) ; « Quant à la Mouquette, elle était bien capable d’être avec les deux galibots à la fois » (p. 59). Catherine Maheu, l’adolescente, est prise d’abord par le narrateur puis par Étienne, pour un garçon : « dans ces vêtements propres du lundi, elle avait l’air d’un petit homme, rien ne lui restait de son sexe, que le dandinement léger des hanches » (p. 33). L’ouvrière masculinisée par le travail apparaît comme le revers de Maxime Saccard, féminisé par l’oisiveté dans La Curée. « Quand il aperçut, en tête, Catherine avec son air doux de garçon » (p. 43) ; « Cela l’amusait, qu’il la prît pour un garçon, fluette encore, son chignon caché sous le béguin » (p. 46) ; Zola s’amuse du quiproquo pendant 10 pages : « Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine. Mais, cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge, il comprit tout d’un coup cette tiédeur qui l’avait pénétré. — Tu es donc une fille ? murmura-t-il, stupéfait » (p. 54). Zola s’est renseigné sur le travail des femmes au fond, qui d’après les notes, ne sera interdit qu’en 1874 : « le projet d’exclure les femmes du fond répugnait d’ordinaire aux mineurs, qui s’inquiétaient du placement de leurs filles, peu touchés de la question de moralité et d’hygiène » (p. 45). Étienne se remémore Gervaise en se présentant à Catherine, et cela fait écho à ce qui vient d’être dit des mœurs sexuelles du coron : « il revoyait son enfance, sa mère jolie encore et vaillante, lâchée par son père, puis reprise après s’être mariée à un autre, vivant entre les deux hommes qui la mangeaient, roulant avec eux au ruisseau, dans le vin, dans l’ordure » (p. 62). Une brève rixe entre Philomène Levaque et la Brûlé rappelle la bataille au lavoir de L’Assommoir. Celle-ci rabroue Zacharie, le fils Maheu, qui encourage sa compagne à se bagarrer : « — Dis donc, saleté ! tu ferais mieux de reconnaître les deux gosses dont tu l’as emplie !… S’il est permis, une bringue de dix-huit ans, qui ne tient pas debout ! » (p. 81). Catherine intéresse Étienne, mais sa destinée intéresse aussi le romancier naturaliste, et ici moraliste : « Du reste, elle n’ignorait rien de l’homme ni de la femme, bien qu’il la sentît vierge de corps, et vierge enfant, retardée dans la maturité de son sexe par le milieu de mauvais air et de fatigue où elle vivait » (p. 63). Pendant qu’Étienne réfléchit ainsi, Chaval s’avance, et baise Catherine par surprise devant lui, et c’est « une prise de possession » (p. 65) quasi rituelle, qui aura des conséquences. Le décor est planté, et Zola de conclure cette première partie sur une alternative entre amour et politique, car son personnage songeait d’abord à quitter la place : « Alors, Étienne, brusquement, se décida. Peut-être avait-il cru revoir les yeux clairs de Catherine, là-haut, à l’entrée du coron. Peut-être était-ce plutôt un vent de révolte, qui venait du Voreux. Il ne savait pas, il voulait redescendre dans la mine pour souffrir et se battre » (p. 88). Si j’avais oublié de mes premières lectures ces aspects sexuels, je me souviens du portrait du cheval de la mine, Bataille, au cœur de cette partie (p. 75).

Deuxième partie

On fait le va-et-vient entre « la propriété des Grégoire, la Piolaine » (p. 89) et le Voreux, les terrains vagues où les jeunes mineurs des deux sexes s’égayent, à peine cachés des regards. Les Grégoire sont de petits capitalistes, rentiers paternalistes, pas des spéculateurs : « C’était comme une divinité à eux, que leur égoïsme entourait d’un culte, la bienfaitrice du foyer, les berçant dans leur grand lit de paresse, les engraissant à leur table gourmande. […] Et il y avait, au fond de leur fidélité, une terreur superstitieuse, la crainte que le million du denier ne se fût brusquement fondu, s’ils l’avaient réalisé et mis dans un tiroir. Ils le voyaient plus à l’abri dans la terre, d’où un peuple de mineurs, des générations d’affamés l’extrayaient pour eux, un peu chaque jour, selon leurs besoins » (p. 94). Le bonheur du ménage rappelle celui de Pierre Rougon avec Félicité dans La Fortune des Rougon, ou d’Aristide et Renée dans La Curée ; d’ailleurs le nom « félicité » nous met sur la voie : « M. Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d’un pharmacien de Marchiennes, une demoiselle laide, sans un sou, qu’il adorait et qui lui avait tout rendu, en félicité. Elle s’était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n’ayant d’autre volonté que la sienne ; jamais des goûts différents ne les séparaient, un même idéal de bien-être confondait leurs désirs ; et ils vivaient ainsi depuis quarante ans, de tendresse et de petits soins réciproques » (p. 94). La Maheude fait l’aller-retour entre la Piolaine et l’épicier libidineux Maigrat : « On racontait qu’elle [la femme de l’épicier] cédait le lit conjugal aux herscheuses de la clientèle. C’était un fait connu : quand un mineur voulait une prolongation de crédit, il n’avait qu’à envoyer sa fille ou sa femme, laides ou belles, pourvu qu’elles fussent complaisantes. La Maheude, qui suppliait toujours Maigrat du regard, se sentit gênée, sous la clarté pâle des petits yeux dont il la déshabillait. Ça la mit en colère, elle aurait encore compris, avant d’avoir eu sept enfants, quand elle était jeune » (p. 106). En fait, c’est Catherine que Maigrat voudrait, et il demande à la mère d’envoyer sa fille en commission. Ses sept enfants, voilà qu’elle en régale la bourgeoise indignée dans une scène savoureuse, où Zola fait œuvre de pédagogue et tente d’expliquer ce que c’est que le prolétariat, cette classe sociale qui subsiste grâce à ses enfants : « — Vous n’avez que ces deux-là ? demanda madame Grégoire, pour rompre le silence. — Oh ! Madame, j’en ai sept. M. Grégoire, qui s’était remis à lire son journal, eut un sursaut indigné. — Sept enfants, mais pourquoi ? bon Dieu ! — C’est imprudent, murmura la vieille dame. La Maheude eut un geste vague d’excuse. Que voulez-vous ? on n’y songeait point, ça poussait naturellement. Et puis, quand ça grandissait, ça rapportait, ça faisait aller la maison. Ainsi, chez eux, ils auraient vécu, s’ils n’avaient pas eu le grand-père qui devenait tout raide, et si, dans le tas, deux de ses garçons et sa fille aînée seulement avaient l’âge de descendre à la fosse. Fallait quand même nourrir les petits qui ne fichaient rien » (p. 109 ; un extrait à étudier en parallèle à certaine page de Un Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras). Il n’y a pas que les coucheries internes au coron, il y a aussi « les chanteuses des cafés-concerts de Montsou » (pluriel hyperbolique). « Ces chanteuses, ça donnait toutes les maladies. Il y en avait une, à Joiselle, qui avait empoisonné une fosse » (p. 117). Quant au ménage à trois, Bouteloup, « jeune encore pour ses trente-cinq ans », son idylle avec la Levaque sent le rance : « Elle, plus vieille que lui de six ans, était affreuse, usée, la gorge sur le ventre et le ventre sur les cuisses, avec un mufle aplati aux poils grisâtres, toujours dépeignée. Il l’avait prise naturellement, sans l’éplucher davantage que sa soupe, où il trouvait des cheveux, et que son lit, dont les draps servaient trois mois. Elle entrait dans la pension, le mari aimait à répéter que les bons comptes font les bons amis » (p. 119). D’ailleurs elle est battue, cela s’entend par le mur mitoyen : « La Levaque reçoit sa danse, constata paisiblement Maheu, en train de racler le fond de sa jatte avec la cuiller. C’est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. […] — Si la soupe n’est pas prête, ça se comprend. » (p. 128). Chez les Maheu, c’est bien plus romantique : « Il l’empoigna de nouveau, et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi […]. D’ailleurs, c’était également chez les camarades du coron l’heure des bêtises, où l’on plantait plus d’enfants qu’on n’en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulantes, se débattait un peu, pour rire. » (p. 132).

Chez les jeunes premiers, ce n’est guère mieux. Un long passage en focalisation interne montre Étienne voyeur malgré lui, pendant qu’il prend l’air. Il rencontre dans les trous du paysage tous les couples non mariés, ou plutôt non établis. Philomène Levaque se fait soutirer ses économies par Zacharie Maheu avec la promesse de « décider [s]a mère à nous marier » (p. 138), et ces pièces sont en fait destinées à aller « au Volcan, où il y a ces sales femmes de chanteuses » (p. 138). Il est vrai qu’ils n’ont guère eu de chemin à faire pour se trouver ! « Les filles étaient précoces, aux fosses ; et il se rappelait les ouvrières de Lille, qu’il attendait derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées dès quatorze ans, dans les abandons de la misère » (p. 139). Étienne surprend aussi les mioches de 9 ans : « Lydie, tremblante, n’avait rien dit, car elle éprouvait, devant Jeanlin, une peur et une tendresse de petite femme battue. […] C’était sa petite femme, ils essayaient ensemble, dans les coins noirs, l’amour qu’ils entendaient et qu’ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère, trop jeunes, tâtonnant, jouant, pendant des heures, à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça « faire papa et maman » ; et, quand il l’emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l’instinct, souvent fâchée, mais cédant toujours dans l’attente de quelque chose qui ne venait point » (p. 140). Un peu à l’écart, voici une véritable backroom à ciel ouvert, extrait qui mériterait d’être donné en commentaire au bac : « Il arrivait à Réquillart, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C’était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert, où les herscheuses venaient faire leur premier enfant, quand elles n’osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l’ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les débris de deux hangars qui s’étaient écroulés, et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d’usage traînaient, d’anciens bois à moitié pourris entassaient des meules ; tandis qu’une végétation drue reconquérait ce coin de terre, s’étalait en herbe épaisse, jaillissait en jeunes arbres déjà forts. Aussi chaque fille s’y trouvait-elle chez elle, il y avait des trous perdus pour toutes, les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même, coudes à coudes, sans s’occuper des voisins. Et il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce puits las de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le coup de fouet de l’instinct, plantait des enfants dans les ventres de ces filles, à peine femmes » (p. 141). Il rencontre alors Catherine, qui se fait dépuceler par Chaval : « La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait, avec des supplications basses, chuchotées ; tandis que le garçon, muet, la poussait quand même vers les ténèbres d’un coin de hangar […]. C’étaient Catherine et le grand Chaval. […] Pourquoi serait-il intervenu ? lorsque les filles disent non, c’est qu’elles aiment à être bourrées d’abord » (p. 144). Voilà comment ça se passe dans la tête de Catherine ; c’est d’ailleurs une particularité de Germinal de raconter deux fois la même scène avec un retour en arrière et un changement de focalisation. Encore un extrait digne de figurer en commentaire : « C’était vrai, qu’il semblait l’aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s’était justement demandé ce qu’il arriverait, s’il la prenait ainsi ; puis, en s’endormant, elle avait rêvé qu’elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc, à la même idée, aujourd’hui, éprouvait-elle une répugnance et comme un regret ? Pendant qu’il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement, qu’elle en fermait les yeux, l’ombre d’un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d’elle. Chaval l’avait conduite dans les décombres de Réquillart, et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. — Oh ! non, oh ! non, murmura-t-elle, je t’en prie, laisse-moi ! La peur du mâle l’affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien, et qu’elles sentent l’approche conquérante de l’homme. Sa virginité, qui n’avait rien à apprendre pourtant, s’épouvantait, comme à la menace d’un coup, d’une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. — Non, non, je ne veux pas ! je te dis que je suis trop jeune… Vrai ! plus tard, quand je serai faite au moins. Il grogna sourdement : — Bête ! rien à craindre alors… Qu’est-ce que ça te fiche ? Mais il ne parla pas davantage. Il l’avait empoignée solidement, il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages, elle cessa de se défendre, subissant le mâle avant l’âge, avec cette soumission héréditaire, qui, dès l’enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s’éteignirent, on n’entendit plus que le souffle ardent de l’homme » (p. 146).

Troisième partie

Après cette deuxième partie pour le moins érotique, la troisième relate les faits qui mènent à la grève. Étienne est désormais chez lui dans la mine : « Il avait pris une telle habitude de ces deux kilomètres sous terre, qu’il les aurait faits sans lampe, les mains dans les poches » (p. 152). Il est reconnu comme un des meilleurs ouvriers de la fosse. Étienne est toujours le voyeur délégué de la narration, et le goût de Catherine fait son chemin : « Maintenant, lorsque Étienne se promenait, le soir, ce n’était plus derrière le terri qu’il effarouchait des amoureux. Il suivait leurs sillages dans les blés, il devinait leurs nids d’oiseaux paillards, aux remous des épis jaunissants et des grands coquelicots rouges. Zacharie et Philomène y retournaient par une habitude de vieux ménage ; la mère Brûlé, toujours aux trousses de Lydie, la dénichait à chaque instant avec Jeanlin, terrés si profondément ensemble, qu’il fallait mettre le pied sur eux pour les décider à s’envoler ; et, quant à la Mouquette, elle gîtait partout, on ne pouvait traverser un champ, sans voir sa tête plonger, tandis que ses pieds seuls surnageaient, dans des culbutes à pleine échine. Mais tous ceux-là étaient bien libres, le jeune homme ne trouvait ça coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. Deux fois, il les vit, à son approche, s’abattre au milieu d’une pièce, dont les tiges immobiles restèrent mortes ensuite » (p. 155). Étienne fait la connaissance de Souvarine, l’anarchiste : « C’était un machineur du Voreux, qui occupait en haut la chambre meublée, voisine de la sienne. Il devait avoir une trentaine d’années, mince, blond, avec une figure fine, encadrée de grands cheveux et d’une barbe légère. Ses dents blanches et pointues, sa bouche et son nez minces, le rose de son teint, lui donnaient un air de fille, un air de douceur entêtée, que le reflet gris de ses yeux d’acier ensauvageait par éclairs » (p. 156). Souvarine est un solitaire : « La femme était pour lui un garçon, un camarade, quand elle avait la fraternité et le courage d’un homme. Autrement, à quoi bon se mettre au cœur une lâcheté possible ? Ni femme, ni ami, il ne voulait aucun lien, il était libre de son sang et du sang des autres » (p. 157). Ses idées intéressent Étienne : « — Augmenter le salaire, est-ce qu’on peut ? Il est fixé par la loi d’airain à la plus petite somme indispensable, juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants… » (p. 161). Une note explique qu’il s’agit d’une loi formulée par l’économiste David Ricardo. De fait, les mineurs se tirent eux-mêmes dans le pied en marchandant au moins offrant : « Un instant, Maheu eut peur de ne pouvoir obtenir un des quarante marchandages offerts par la Compagnie. Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage » (p. 163). La Mouquette recherche Étienne : l« Elle rôdait là depuis une heure, elle s’était enhardie à s’approcher, en entendant les rires. « Comment ! tu es seule ? cria Levaque. Et tes amoureux ? — Mes amoureux, je les ai remisés, répondit-elle avec une belle gaieté impudente. J’en cherche un. » Tous s’offrirent, la chauffèrent de gros mots. Elle refusait de la tête, riait plus fort, faisait la gentille. Son père, du reste, assistait à ce jeu, sans même quitter des yeux les quilles abattues. « Va ! continua Levaque en jetant un regard vers Étienne, on se doute bien de celui que tu reluques, ma fille !… Faudra le prendre de force. » (p. 168).

La ducasse de Montsou a lieu « le dernier dimanche de juillet » (p. 164). C’est un des rares moments de joie du roman ; l’ambiance est à la débauche, et chacun y participe : « Dans la salle étroite et longue du Volcan, sur une estrade de planches dressée au fond, cinq chanteuses, le rebut des filles publiques de Lille, défilaient, avec des gestes et un décolletage de monstres ; et les consommateurs donnaient dix sous, lorsqu’ils en voulaient une, derrière les planches de l’estrade. Il y avait surtout des herscheurs, des moulineurs, jusqu’à des galibots de quatorze ans, toute la jeunesse des fosses, buvant plus de genièvre que de bière. Quelques vieux mineurs se risquaient aussi, les maris paillards des corons, ceux dont les ménages tombaient à l’ordure » (p. 170). On fait connaissance de la bien nommée « veuve Désir » : « Les soirs de ducasse, on terminait la fête au bal du Bon-Joyeux. C’était la veuve Désir qui tenait ce bal, une forte mère de cinquante ans, d’une rotondité de tonneau, mais d’une telle verdeur, qu’elle avait encore six amoureux, un pour chaque jour de la semaine, disait-elle, et les six à la fois le dimanche » (p. 174). Cela n’émoustille guère Étienne, qui profite de l’ambiance pour pousser à la grève : « Vois-tu, moi, pour la justice je donnerais tout, la boisson et les filles. Il n’y a qu’une chose qui me chauffe le cœur, c’est l’idée que nous allons balayer les bourgeois » (p. 179). Pourtant, lorsqu’il s’installe chez les Maheu, après le mariage de Zacharie, Étienne est gêné, mais respecte Catherine, dont Zola (l’amateur de jeunes lingères !) nous offre un joli portrait : « Au coucher, au lever, il devait se déshabiller, se rhabiller près d’elle, la voyait elle-même ôter et remettre ses vêtements. Quand le dernier jupon tombait, elle apparaissait d’une blancheur pâle, de cette neige transparente des blondes anémiques ; et il éprouvait une continuelle émotion, à la trouver si blanche, les mains et le visage déjà gâtés, comme trempée dans du lait, de ses talons à son col, où la ligne du hâle tranchait nettement en un collier d’ambre. Il affectait de se détourner ; mais il la connaissait peu à peu : les pieds d’abord que ses yeux baissés rencontraient ; puis, un genou entrevu, lorsqu’elle se glissait sous la couverture ; puis, la gorge aux petits seins rigides, dès qu’elle se penchait le matin sur la terrine » (p. 179). La promiscuité les trouble, mais finalement moins que Renée et Maxime dans La Curée. Il y aurait des pages à comparer, comme celle-ci : « Et, au bout du premier mois, Étienne et Catherine semblaient déjà ne plus se voir, quand, le soir, avant d’éteindre la chandelle, ils voyageaient déshabillés par la chambre. Elle avait cessé de se hâter, elle reprenait son habitude ancienne de nouer ses cheveux au bord de son lit, les bras en l’air, remontant sa chemise jusqu’à ses cuisses ; et lui, sans pantalon, l’aidait parfois, cherchait les épingles qu’elle perdait. L’habitude tuait la honte d’être nu, ils trouvaient naturel d’être ainsi, car ils ne faisaient point de mal, et ce n’était pas leur faute, s’il n’y avait qu’une chambre pour tant de monde. Des troubles cependant leur revenaient, tout d’un coup, aux moments où ils ne songeaient à rien de coupable. Après ne plus avoir vu la pâleur de son corps pendant des soirées, il la revoyait brusquement toute blanche, de cette blancheur qui le secouait d’un frisson, qui l’obligeait à se détourner, par crainte de céder à l’envie de la prendre. Elle, d’autres soirs, sans raison apparente, tombait dans un émoi pudique, fuyait, se coulait entre les draps, comme si elle avait senti les mains de ce garçon la saisir. Puis, la chandelle éteinte, ils comprenaient qu’ils ne s’endormaient pas, qu’ils songeaient l’un à l’autre, malgré leur fatigue. Cela les laissait inquiets et boudeurs tout le lendemain, car ils préféraient les soirs de tranquillité, où ils se mettaient à l’aise, en camarades » (p. 180). Un bon extrait à étudier en classe évoque les conséquences de la promiscuité dans le coron : « Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s’attardait une demi-heure, avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Depuis que sa nature s’affinait, il se trouvait blessé davantage par les promiscuités du coron. Est-ce qu’on était des bêtes, pour être ainsi parqués, les uns contre les autres, au milieu des champs, si entassés qu’on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins ! Et comme c’était bon pour la santé, et comme les filles et les garçons s’y pourrissaient forcément ensemble ! — Dame ! répondait Maheu, si l’on avait plus d’argent, on aurait plus d’aise… Tout de même, c’est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne, de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes soûls et par des filles pleines » (p. 183) [2]. Au cours de cette discussion est lancée en discours indirect libre la justification du titre, qui reviendra dans l’excipit : « Mais, à présent, le mineur s’éveillait au fond, germait dans la terre ainsi qu’une vraie graine ; et l’on verrait un matin ce qu’il pousserait au beau milieu des champs : oui, il pousserait des hommes, une armée d’hommes qui rétabliraient la justice » (p. 184). C’est une époque où le roman se veut roman d’éducation : Étienne se préoccupe plus de livres que de femmes. Il correspond avec Pluchart, le responsable régional de l’Internationale, et « se fit envoyer des livres » (p. 182). Cela n’empêche pas Zola de tisser le fil de l’histoire d’amour, qui naît par la jalousie de Chaval : « Quant à Chaval, il renchérissait, voulait du sang. Presque tous les soirs, il passait une heure chez les Maheu ; et, dans cette assiduité, il y avait une jalousie inavouée, la peur qu’on ne lui volât Catherine. Cette fille, dont il se lassait déjà, lui était devenue chère, depuis qu’un homme couchait près d’elle et pouvait la prendre, la nuit » (p. 188). Bon prétexte pour frapper Catherine, puis l’isoler de sa famille en la faisant embaucher avec lui dans la mine concurrente à Jean-Bart. Zola s’amuse à tourmenter ses personnages, qui se retiennent, contrairement à tous les habitants du Coron : « À deux reprises, il fut sur le point de se lever et de la prendre. C’était imbécile, d’avoir un si gros désir l’un de l’autre, sans jamais se contenter. Pourquoi donc bouder ainsi contre leur envie ? » (p. 190). Jeanlin, l’un des enfants des Maheu, tourne mal : « Avait-on jamais vu ça ? des enfants à elle, qui coûtaient depuis leur naissance, qui devaient rapporter maintenant ! Et, dans ce cri, il y avait le souvenir de sa dure jeunesse, la misère héréditaire faisant de chaque petit de la portée un gagne-pain pour plus tard » (p. 203). La Maheude se lamente devant le départ précoce de Catherine : « Qu’a-t-elle donc dans la peau ? Ne pas pouvoir attendre que je la marie, après qu’elle nous aurait aidés à sortir du pétrin ! Hein ? c’était naturel, on a une fille pour qu’elle travaille… » (p. 213). Affres du prolétariat !

Quatrième partie

C’est enfin la grève. Zola en profite pour nous introduire dans l’intimité du ménage Hennebeau. Pas des capitalistes, le directeur salarié de la compagnie, marié à une riche héritière qu’il aime et désire encore, mais qui le fait souffrir, par conscience de classe : « Une irritation croissante détachait madame Hennebeau, élevée dans le respect de l’argent, dédaigneuse de ce mari qui gagnait durement des appointements médiocres, et dont elle ne tirait aucune des satisfactions vaniteuses, rêvées en pension. […] Le désaccord n’avait fait que grandir, aggravé par un de ces singuliers malentendus de la chair qui glacent les plus ardents : il adorait sa femme, elle était d’une sensualité de blonde gourmande, et déjà ils couchaient à part, mal à l’aise, tout de suite blessés. Elle eut dès lors un amant, qu’il ignora. Enfin, il quitta le Pas-de-Calais, pour venir occuper à Paris une situation de bureau, dans l’idée qu’elle lui en serait reconnaissante. […] Les dix ans qu’elle y passa furent emplis par une grande passion, une liaison publique avec un homme, dont l’abandon faillit la tuer » (p. 218). Jusqu’à la fin du roman le pauvre homme souffrira en silence de son amour pour une femme qui ne fait aucun cas de lui : « Un instant, il dut avoir le désir brutal de la prendre, de rouler sa tête entre les deux seins qu’elle étalait, dans cette pièce tiède, d’un luxe intime de femme sensuelle, et où traînait un parfum irritant de musc ; mais il se recula, depuis dix années le ménage faisait chambre à part » (p. 217) ; « Il ne l’avait jamais possédée en amant, il était hanté d’une continuelle image, l’avoir une fois à lui comme elle s’était donnée à un autre » (p. 219). Le couple héberge un neveu ingénieur, Paul Négrel, et c’est fatal : « Naturellement, un soir, il se trouva dans ses bras ; et elle parut se livrer par bonté, tout en lui disant qu’elle n’avait plus de cœur et qu’elle voulait être uniquement son amie ». Alors, « l’idée de le marier la passionna » (p. 220), et elle jette son dévolu sur Cécile, la fille unique des Grégoire, les rentiers philanthropes qui offrent des vêtements aux ouvriers venus quêter du pain. Zola ne fait pas de Paul un salaud, au contraire. S’il traite son mariage en homme d’affaires (« il n’y apportait aucune fièvre amoureuse, en garçon d’expérience qui ne s’emballait plus, comme il disait ») ; il « se prétendait républicain » (p. 227), s’amuse à faire peur aux bourgeois, et lors de la catastrophe finale, sera le premier à porter courageusement secours à ses ouvriers. Si Zola nous présente ces bourgeois, c’est pour amener une belle scène dont il a le secret, l’intrusion de la délégation des ouvriers au moment d’un repas de famille luxueux. Hennebeau ne craint pas d’envoyer à la figure d’Étienne la « pourriture socialiste » (p. 237) reprochée naguère à Rasseneur. Il renvoie les ouvriers à un mystérieux « là-bas » où se prennent les décisions, lui n’étant qu’un employé ; c’est la première occurrence du tabernacle, mot utilisé cinq fois dans le roman : « Où était-ce, là-bas ? Paris sans doute. Mais ils ne le savaient pas au juste, cela se reculait dans un lointain terrifiant, dans une contrée inaccessible et religieuse, où trônait le dieu inconnu, accroupi au fond de son tabernacle. Jamais ils ne le verraient, ils le sentaient seulement comme une force qui, de loin, pesait sur les dix mille charbonniers de Montsou. Et, quand le directeur parlait, c’était cette force qu’il avait derrière lui, cachée et rendant des oracles » (p. 239). Cela fait écho du côté ouvrier à une mystique religieuse : « C’était quand même une confiance absolue, une foi religieuse, le don aveugle d’une population de croyants. […] Ils revoyaient là-bas, quand leurs yeux se troublaient de faiblesse, la cité idéale de leur rêve, mais prochaine à cette heure et comme réelle, avec son peuple de frères, son âge d’or de travail et de repas en commun » (p. 243).

Catherine reparaît chez les Maheu pour leur proposer un peu de nourriture, car elle continue de travailler avec Chaval, mais la Maheude la rembarre sans ménagement. Catherine évoque « la résignation passive des filles qui subissent le mâle de bonne heure. N’était-ce pas la loi commune ? Jamais elle n’avait rêvé autre chose, une violence derrière le terri, un enfant à seize ans, puis la misère dans le ménage, si son galant l’épousait. » (p. 248). Chaval survient, qui accuse Étienne de « tamponner » la Maheude. La rixe est évitée, mais du coup, Étienne, et le lecteur par-dessus son épaule, regarde cette femme allaitant son enfant : « Sans doute, elle avait quarante ans et elle était déformée, comme une bonne femelle qui produisait trop ; mais beaucoup la désiraient encore, large, solide, avec sa grosse figure longue d’ancienne belle fille. Lentement, d’un air tranquille, elle avait pris à deux mains sa mamelle et la rentrait » (p. 250). Mais c’est la concupiscence du pouvoir qui meut le héros : « la joie d’être le chef, de se voir obéi jusqu’au sacrifice, le rêve élargi de sa puissance, le soir du triomphe. Déjà, il imaginait une scène d’une grandeur simple, son refus du pouvoir, l’autorité remise entre les mains du peuple, quand il serait le maître » (p. 252). Il n’y a pas que la faim : « la solitude gagnait jusqu’au Volcan, dont les dames chômaient, faute d’amateurs, bien qu’elles eussent baissé leur prix de dix sous à cinq sous, vu la rigueur des temps » (p. 253). Même la veuve Désir se restreint : « Malgré son inquiétude, il ne put s’empêcher de sourire en la regardant, tellement elle lui parut vaste, avec une paire de seins dont un seul réclamait un homme, pour être embrassé ; ce qui faisait dire que, maintenant, sur les six galants de la semaine, elle en prenait deux chaque soir, à cause de la besogne » (p. 254). Étienne poursuit son éducation, et les grands auteurs sont mentionnés : « Dans la pratique, il s’était d’abord, avec Proudhon, laissé prendre par la chimère du crédit mutuel, d’une vaste banque d’échange, qui supprimait les intermédiaires ; puis, les sociétés coopératives de Lasalle, dotées par l’État, transformant peu à peu la terre en une seule ville industrielle, l’avaient passionné, jusqu’au jour où le dégoût lui en était venu, devant la difficulté du contrôle ; et il en arrivait depuis peu au collectivisme, il demandait que tous les instruments du travail fussent rendus à la collectivité. Mais cela demeurait vague, il ne savait comment réaliser ce nouveau rêve, empêché encore par les scrupules de sa sensibilité et de sa raison, n’osant risquer les affirmations absolues des sectaires. Il en était simplement à dire qu’il s’agissait de s’emparer du gouvernement, avant tout. Ensuite, on verrait » (p. 257). Souvarine jure plutôt par Bakounine (p. 260), mais Étienne est avide d’explications tous azimuts, et Zola nous torche cette belle phrase fort moderne : « À son tour, Étienne fut pris de rougeur. Les deux hommes ne crièrent plus, devenus aigres et mauvais, gagnés par le froid de leur rivalité. C’était, au fond, ce qui outrait les systèmes, jetant l’un à une exagération révolutionnaire, poussant l’autre à une affectation de prudence, les emportant malgré eux au-delà de leurs idées vraies, dans ces fatalités des rôles qu’on ne choisit pas soi-même » (p. 258). La rhétorique de Pluchart, qui fait un passage éclair unique, est caricaturée : « Sa voix sortait, pénible et rauque ; mais il s’y était habitué, toujours en course, promenant sa laryngite avec son programme. Peu à peu, il l’enflait et en tirait des effets pathétiques. Les bras ouverts, accompagnant les périodes d’un balancement d’épaules, il avait une éloquence qui tenait du prône, une façon religieuse de laisser tomber la fin des phrases, dont le ronflement monotone finissait par convaincre » (p. 266).

C’est par hasard, et presque par bonté, qu’Étienne devient l’amant de la Mouquette, parce qu’il s’adresse à elle pour secourir une vieille, et qu’elle le supplie presque : « Et elle se livra dans une maladresse et un évanouissement de vierge, comme si c’était la première fois, et qu’elle n’eût jamais connu d’homme. Puis, quand il la quitta, ce fut elle qui déborda de reconnaissance : elle lui disait merci, elle lui baisait les mains. Étienne demeura un peu honteux de cette bonne fortune. On ne se vantait pas d’avoir eu la Mouquette. En s’en allant, il se jura de ne point recommencer. Et il lui gardait un souvenir amical pourtant, elle était une brave fille » (p. 273). Pourtant leur scène de rupture aura un témoin involontaire : Catherine, et peut-être d’autres. Les errements de l’amour retiennent Zola, et même ceux des mioches : « Depuis quelque temps, Jeanlin abusait. Il battait Lydie comme on bat une femme légitime, et il profitait de la crédulité de Bébert pour l’engager dans des aventures désagréables. […] Il les méprisait tous les deux, les traitait en esclaves […]. Lentement, une grande affection était née entre eux, dans leur commune terreur. Lui, toujours, songeait à la prendre, à la serrer très fort entre ses bras, comme il voyait faire aux autres ; et, elle aussi aurait bien voulu, car ça l’aurait changée, d’être ainsi caressée gentiment » (p. 286). Jeanlin, le petit voyou, est justifié sans doute par la conjonction de l’hérédité et de l’accident qui a failli lui coûter ses jambes : « avec son museau, ses yeux verts, ses grandes oreilles, dans sa dégénérescence d’avorton à l’intelligence obscure et d’une ruse de sauvage, lentement repris par l’animalité ancienne » (p. 292). Enfin, les riches ne sont pas à l’abri de la misère sexuelle : « M. Hennebeau, qui justement rentrait à cette heure, monté sur sa jument, prêtait l’oreille à ces bruits perdus. Il avait rencontré des couples, tout un lent défilé de promeneurs, par cette belle soirée d’hiver. Encore des galants qui allaient, la bouche sur la bouche, prendre du plaisir derrière les murs. N’étaient-ce pas là ses rencontres habituelles, des filles culbutées au fond de chaque fossé, des gueux se bourrant de la seule joie qui ne coûtait rien ? Et ces imbéciles se plaignaient de la vie, lorsqu’ils avaient, à pleines ventrées, cet unique bonheur de s’aimer ! Volontiers, il aurait crevé de faim comme eux, s’il avait pu recommencer l’existence avec une femme qui se serait donnée à lui sur des cailloux, de tous ses reins et de tout son cœur. Son malheur était sans consolation, il enviait ces misérables » (p. 298). Cette partie se termine sur la fameuse réunion dans la forêt au Plan-des-Dames. Étienne est au plus haut, et Rasseneur, que sa gloire éclipse, lui prédit sa chute. « Peu à peu, Étienne s’échauffait. Il n’avait pas l’abondance facile et coulante de Rasseneur. Les mots lui manquaient souvent, il devait torturer sa phrase, il en sortait par un effort qu’il appuyait d’un coup d’épaule. Seulement, à ces heurts continuels, il rencontrait des images d’une énergie familière, qui empoignaient son auditoire ; tandis que ses gestes d’ouvrier au chantier, ses coudes rentrés, puis détendus et lançant les poings en avant, sa mâchoire brusquement avancée, comme pour mordre, avaient eux aussi une action extraordinaire sur les camarades. […] — Le salariat est une forme nouvelle de l’esclavage, reprit-il d’une voix plus vibrante. La mine doit être au mineur, comme la mer est au pêcheur, comme la terre est au paysan… » (p. 302). Je relève cette allusion au mariage, que Zola n’a pas reprise : « Cela entraînait une refonte totale de la vieille société pourrie ; il attaquait le mariage, le droit de tester, il réglementait la fortune de chacun » (p. 304). L’image de la germination revient : « Mais le mineur n’était plus l’ignorant, la brute écrasée dans les entrailles du sol. Une armée poussait des profondeurs des fosses, une moisson de citoyens dont la semence germait et ferait éclater la terre, un jour de grand soleil » (p. 308). Dans cette page inoubliable, Zola n’est plus Zola, il se surpasse : « C’était le coup de folie de la foi, l’impatience d’une secte religieuse, qui, lasse d’espérer le miracle attendu, se décidait à le provoquer enfin. Les têtes, vidées par la famine, voyaient rouge, rêvaient d’incendie et de sang, au milieu d’une gloire d’apothéose, où montait le bonheur universel. Et la lune tranquille baignait cette houle, la forêt profonde ceignait de son grand silence ce cri de massacre. Seules, les mousses gelées craquaient sous les talons ; tandis que les hêtres, debout dans leur force, avec les délicates ramures de leurs branches, noires sur le ciel blanc, n’apercevaient ni n’entendaient les êtres misérables, qui s’agitaient à leur pied. » (p. 310).

– Retrouvez cet extrait dans un corpus BTS du thème « Seuls avec tous ».

Cinquième partie

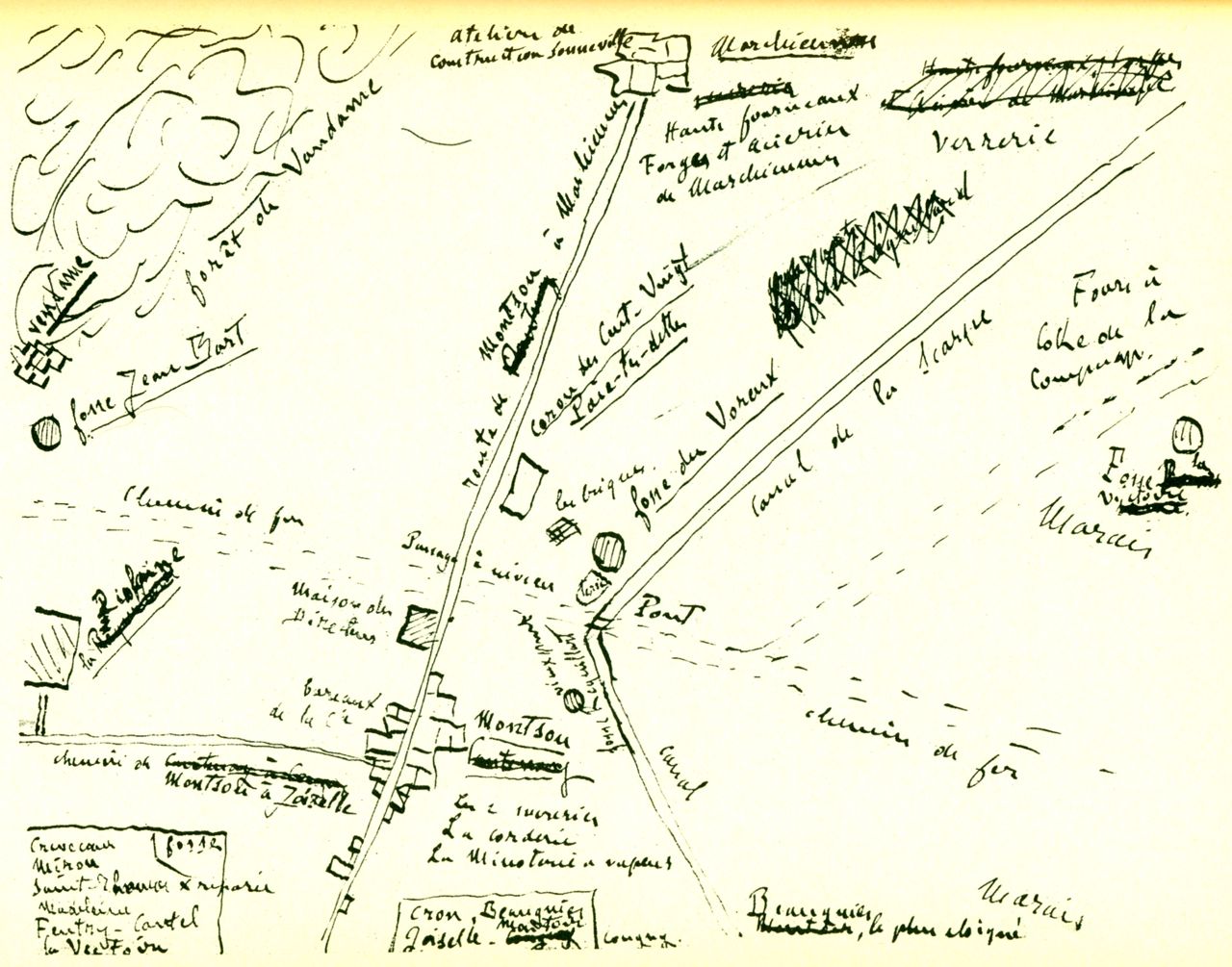

Cela commence chez Deneulin, le petit patron propriétaire de la mine de Jean-Bart. (On distingue bien les différents lieux du roman dans le croquis ci-dessus extrait du dossier préparatoire publié par Olivier Lumbroso ; cf. en fin d’article). Les grévistes menacent son exploitation, jusqu’alors préservée. C’est la clé du roman, car en détruisant cette fosse, les mineurs signent leur arrêt de mort. Deneulin sera obligé de revendre à perte à la Compagnie, et désormais sans concurrence, la Compagnie pourra imposer ses conditions aux mineurs. Or si les mineurs attaquent cette fosse, c’est à cause de l’idée que Chaval a eue pour sauver sa peau, dans la rivalité amoureuse qui l’oppose à Étienne. Zola a voulu intriquer à ce point l’éros et l’action. Catherine, elle, veut absolument travailler, car Chaval la maltraite : « Elle, désespérée de cet arrêt du travail, l’avait suivi tout de même, car il ne lui donnait jamais d’argent, elle devait souvent payer pour elle et pour lui ; et qu’allait-elle devenir, si elle ne gagnait plus rien ? Une peur l’obsédait, la peur d’une maison publique de Marchiennes, où finissaient les herscheuses sans pain et sans gîte » (p. 317). Chaval réagit de façon caricaturale, en tournant sa veste toutes les trois pages. Après avoir engueulé Catherine qui veut reprendre, il se laisse convaincre par Deneulin, qui lui susurre qu’il pourrait être promu (p. 320) ; ils descendent donc ensemble dans la mine. La température est si forte que Catherine profite d’un moment où elle est seule dans la galerie pour se mettre complètement à poil. « Alors, vivement, en se disant qu’elle se couvrirait au relais, elle enleva tout, la corde, la chemise, si fiévreuse, qu’elle aurait arraché la peau, si elle avait pu. Et, nue maintenant, pitoyable, ravalée au trot de la femelle quêtant sa vie par la boue des chemins, elle besognait, la croupe barbouillée de suie, avec de la crotte jusqu’au ventre, ainsi qu’une jument de fiacre. À quatre pattes, elle poussait. Mais un désespoir lui vint, elle n’était pas soulagée d’être nue. Quoi ôter encore ? » (p. 327). Elle s’évanouit, ce qui attendrit Chaval, pour une fois : « Elle était comme une morte, enterrée déjà au fond de la terre, avec son corps fluet de fille tardive, où les formes de la puberté hésitaient encore. Puis, un frémissement courut sur sa gorge d’enfant, sur son ventre et ses cuisses de petite misérable, déflorée avant l’âge » (p. 329). Catherine a ravalé ses espoirs : « cela la désespérait maintenant, de songer à la bonne vie qu’elle mènerait, si elle était tombée sur un autre garçon, dont elle aurait senti toujours le bras passé ainsi à sa taille. Un autre ? et l’image vague de cet autre se dressait dans sa grosse émotion. Mais c’était fini, elle n’avait plus que le désir de vivre jusqu’au bout avec celui-là, s’il voulait seulement ne pas la bousculer si fort » (p. 330).

Les grévistes ont coupé les câbles des cabines, et contraint Chaval et son équipe à remonter par les échelles, en se sciant les mains et les pieds. Pour le punir de sa traîtrise, on emmène Chaval à travers la plaine, vandaliser toutes les fosses. Catherine refuse de l’abandonner : « Chaval n’était guère gentil, bien sûr ; même il la battait, des fois. Mais c’était son homme, celui qui l’avait eue le premier ; et cela l’enrageait qu’on se jetât à plus de mille contre lui. Elle l’aurait défendu, sans tendresse, pour l’orgueil » (p. 351 ; cf. aussi p. 358). On est étonné à la lecture de la nullité de l’organisation du patronat et des autorités, de l’inexistence de leurs réseaux d’information. Voir par exemple le rapport de Dansaert, et ce qu’en pense Hennebeau : « Le directeur apprit seulement alors la réunion tenue la veille, dans la forêt ; et les détails étaient d’une telle netteté, qu’il l’écoutait en songeant aux amours avec la Pierronne, si connus, que deux ou trois lettres anonymes par semaine dénonçaient les débordements du maître-porion : évidemment, le mari avait causé, cette police-là sentait le traversin. Il saisit même l’occasion, il laissa entendre qu’il savait tout, et se contenta de recommander la prudence, dans la crainte d’un scandale. Effaré de ces reproches, au travers de son rapport, Dansaert niait, bégayait des excuses, tandis que son grand nez avouait le crime, par sa rougeur subite » (p. 360). De même, une forte scène est la découverte par Hennebeau de la preuve que sa femme couche avec son neveu. Il n’espionne pas, mais croit trouver une lettre urgente dans la chambre du neveu, et le hasard fait que le domestique n’a pas encore fait le ménage, donc il tombe sur un objet de sa femme oublié dans le lit. Il est accablé dans un premier temps : « Sa femme avait couché là ! Quand il eut poussé le verrou, il rouvrit la main, il regarda le flacon, qui s’était marqué en rouge dans sa chair. Brusquement, il voyait, il entendait, cette ordure se passait chez lui depuis des mois » (p. 363) ; « Cette femme était une salope, il cherchait des mots crus, il en souffletait son image. L’idée brusque du mariage qu’elle poursuivait d’un sourire si tranquille entre Cécile et Paul, acheva de l’exaspérer. Il n’y avait donc même plus de passion, plus de jalousie, au fond de cette sensualité vivace ? Ce n’était à cette heure qu’un joujou pervers, l’habitude de l’homme, une récréation prise comme un dessert accoutumé. […] Qui mangerait-elle, jusqu’où tomberait-elle, quand elle n’aurait plus des neveux complaisants, assez pratiques pour accepter, dans leur famille, la table, le lit et la femme ? […] Qu’allait-il leur faire ? les chasser à leur retour de Marchiennes, comme des bêtes puantes dont il ne voulait plus sous son toit. Il prendrait une trique, il leur crierait de porter ailleurs le poison de leur accouplement. C’était de leurs soupirs, de leurs haleines confondues, dont s’alourdissait la tiédeur moite de cette chambre ; l’odeur pénétrante qui l’avait suffoqué, c’était l’odeur de musc que la peau de sa femme exhalait, un autre goût pervers, un besoin charnel de parfums violents ; et il retrouvait ainsi la chaleur, l’odeur de la fornication, l’adultère vivant, dans les pots qui traînaient, dans les cuvettes encore pleines, dans le désordre des linges, des meubles, de la pièce entière, empestée de vice. Une fureur d’impuissance le jeta sur le lit à coups de poing, et il le massacra, et il laboura les places où il voyait l’empreinte de leurs deux corps, enragé des couvertures arrachées, des draps froissés, mous et inertes sous ses coups, comme éreintés eux-mêmes des amours de toute la nuit » (p. 365).

Pendant cette scène de vaudeville, la grève continue. Belle scène où les femmes riches se cachent dans une ferme, et épient la bande des grévistes, avec les filles Deneulin qui apprécient en artistes, mise en abyme du lecteur : « Et, en effet, la colère, la faim, ces deux mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses, avaient allongé en mâchoires de bêtes fauves les faces placides des houilleurs de Montsou. À ce moment, le soleil se couchait, les derniers rayons, d’un pourpre sombre, ensanglantaient la plaine. Alors, la route sembla charrier du sang, les femmes, les hommes continuaient à galoper, saignants comme des bouchers en pleine tuerie. — Oh ! Superbe ! dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, remuées dans leur goût d’artistes par cette belle horreur » (p. 369). La bande de mineurs répète tout au long des chapitres IV à VI « Du pain ! du pain ! du pain ! », et ce slogan rudimentaire rappelle le fameux « À Berlin ! à Berlin ! à Berlin ! » qui clôt Nana. La Mouquette invente une façon à elle de mépriser les bourgeois : « Elle s’attardait, elle guettait les bourgeois, sur les portes de leurs jardins, aux fenêtres de leurs maisons ; et, quand elle en découvrait, ne pouvant leur cracher au nez, elle leur montrait ce qui était pour elle le comble de son mépris. Sans doute elle en aperçut un, car brusquement elle releva ses jupes, tendit les fesses, montra son derrière énorme, nu dans un dernier flamboiement du soleil. Il n’avait rien d’obscène, ce derrière, et ne faisait pas rire, farouche » (p. 370). Hennebeau se calme progressivement : « Son être était déjà comme cette chambre, refroidi, balayé des ordures du matin, rentré dans la correction d’usage. À quoi bon un scandale ? est-ce que rien était changé chez lui ? Sa femme avait simplement un amant de plus, cela aggravait à peine le fait, qu’elle l’eût choisi dans la famille ; et peut-être même y avait-il avantage, car elle sauvegardait ainsi les apparences » (p. 373). Son obsession de rabaissement lui revient : « Il leur en aurait fait cadeau volontiers, de ses gros appointements, pour avoir, comme eux, le cuir dur, l’accouplement facile et sans regret. Que ne pouvait-il les asseoir à sa table, les empâter de son faisan, tandis qu’il s’en irait forniquer derrière les haies, culbuter des filles, en se moquant de ceux qui les avaient culbutées avant lui ! Il aurait tout donné, son éducation, son bien-être, son luxe, sa puissance de directeur, s’il avait pu être, une journée, le dernier des misérables qui lui obéissaient, libre de sa chair, assez goujat pour gifler sa femme et prendre du plaisir sur les voisines. Et il souhaitait aussi de crever la faim, d’avoir le ventre vide, l’estomac tordu de crampes ébranlant le cerveau d’un vertige : peut-être cela aurait-il tué l’éternelle douleur. Ah ! vivre en brute, ne rien posséder à soi, battre les blés avec la herscheuse la plus laide, la plus sale, et être capable de s’en contenter ! » (p. 373 ; c’est le début d’un beau passage à proposer en lecture analytique) ; « une seule peur lui restait, celle de voir sa femme tomber plus bas, à quelque laquais peut-être » (p. 384). La propriété des Hennebeau est en tout cas menacée par les grévistes, et Cécile, la fille unique des Grégoire, manque y laisser sa peau (ce n’est que partie remise, hélas !). Les femmes, déchaînées, menacent de la mettre « le cul à l’air » (p. 382). Étienne parvient à détourner la furie des mégères sur l’épicerie de Maigrat. C’est la scène la plus sauvage, la plus choquante, de Germinal, une réécriture du mythe des Ménades et Orphée, teintée d’un humour féroce et noir. L’épicier pusillanime meurt en tombant du toit par lequel il croyait réintégrer sa boutique où il avait eu la lâcheté d’abandonner sa femme. Son cadavre est scandaleusement outragé par les femmes : « — Faut le couper comme un matou ! — Oui, oui ! au chat ! au chat !… Il en a trop fait, le salaud ! Déjà, la Mouquette le déculottait, tirait le pantalon, tandis que la Levaque soulevait les jambes. Et la Brûlé, de ses mains sèches de vieille, écarta les cuisses nues, empoigna cette virilité morte. Elle tenait tout, arrachant, dans un effort qui tendait sa maigre échine et faisait craquer ses grands bras. Les peaux molles résistaient, elle dut s’y reprendre, elle finit par emporter le lambeau, un paquet de chair velue et sanglante, qu’elle agita, avec un rire de triomphe : — Je l’ai ! je l’ai ! Des voix aiguës saluèrent d’imprécations l’abominable trophée. — Ah ! bougre, tu n’empliras plus nos filles ! […] La Brûlé, alors, planta tout le paquet au bout de son bâton ; et, le portant en l’air, le promenant ainsi qu’un drapeau, elle se lança sur la route, suivie de la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang pleuvaient, cette chair lamentable pendait, comme un déchet de viande à l’étal d’un boucher. […] Cette mutilation affreuse s’était accomplie dans une horreur glacée. Ni Étienne, ni Maheu, ni les autres n’avaient eu le temps d’intervenir : ils restaient immobiles, devant ce galop de furies. […] derrière les persiennes, ces dames et ces demoiselles allongeaient le cou. Elles n’avaient pu apercevoir la scène, cachée par le mur, elles distinguaient mal, dans la nuit devenue noire. — Qu’ont-elles donc au bout de ce bâton ? demanda Cécile, qui s’était enhardie jusqu’à regarder. Lucie et Jeanne déclarèrent que ce devait être une peau de lapin. — Non, non, murmura madame Hennebeau, ils auront pillé la charcuterie, on dirait un débris de porc » (p. 389). Zola redouble cruellement cet humour noir par la coda d’un gag lancé au début du chapitre, sur l’inquiétude que les « vol-au-vent » du traiteur prévus pour le dîner puissent passer le barrage des grévistes. Un marmiton les livre enfin juste après cette scène de sauvagerie où le membre de l’épicier a volé au vent au bout d’un bâton : « la voiture du pâtissier de Marchiennes arrivait enfin, une carriole d’où sauta un marmiton, qui se mit d’un air tranquille à déballer les croûtes des vol-au-vent » (p. 391).

Sixième partie

C’est le pourrissement de la grève, avec l’arrivée de la troupe d’un côté, mais de l’autre aussi, d’un abbé gauchiste, remplaçant l’abbé Joire, promu : « Est-ce que l’abbé Ranvier ne s’était pas permis de prendre la défense des abominables brigands en train de déshonorer la région ? Il trouvait des excuses aux scélératesses des grévistes, il attaquait violemment la bourgeoisie, sur laquelle il rejetait toutes les responsabilités » (p. 395) ; « La délivrance viendrait des prêtres de campagne, tous se lèveraient pour rétablir le royaume du Christ, avec l’aide des misérables ; et il semblait être déjà à leur tête, il redressait sa taille osseuse, en chef de bande, en révolutionnaire de l’Évangile, les yeux emplis d’une telle lumière, qu’ils éclairaient la salle obscure. Cette ardente prédication l’emportait en paroles mystiques, depuis longtemps les pauvres gens ne le comprenaient plus » (p. 413). Étienne se cache dans le repaire de Jeanlin, et s’interroge sur son hérédité, d’une façon assez plaquée par le naturaliste obtus : « Une autre honte l’accablait, le remords de cette ivresse sauvage, du genièvre bu dans le grand froid, l’estomac vide, et qui l’avait jeté sur Chaval, armé d’un couteau. Cela remuait en lui tout un inconnu d’épouvante, le mal héréditaire, la longue hérédité de soûlerie, ne tolérant plus une goutte d’alcool sans tomber à la fureur homicide. Finirait-il donc en assassin ? » (p. 396. cf. passage similaire sur le « mal héréditaire » p. 428). On comprend que le Docteur Pascal s’interroge de cette façon, mais le pauvre Étienne… En tout cas, le machineur éprouve des sentiments complexes : « Maintenant, durant des heures, Étienne demeurait allongé sur son foin. Des idées vagues le travaillaient, qu’il ne croyait pas avoir. C’était une sensation de supériorité qui le mettait à part des camarades, une exaltation de sa personne, à mesure qu’il s’instruisait. Jamais il n’avait tant réfléchi, il se demandait pourquoi son dégoût, le lendemain de la furieuse course au travers des fosses ; et il n’osait se répondre, des souvenirs le répugnaient, la bassesse des convoitises, la grossièreté des instincts, l’odeur de toute cette misère secouée au vent. Malgré le tourment des ténèbres, il en arriverait à redouter l’heure où il rentrerait au coron. Quelle nausée, ces misérables en tas, vivant au baquet commun ! Pas un avec qui causer politique sérieusement, une existence de bétail, toujours le même air empesté d’oignon où l’on étouffait ! Il voulait leur élargir le ciel, les élever au bien-être et aux bonnes manières de la bourgeoisie, en faisant d’eux les maîtres ; mais comme ce serait long ! et il ne se sentait plus le courage d’attendre la victoire, dans ce bagne de la faim. Lentement, sa vanité d’être leur chef, sa préoccupation constante de penser à leur place, le dégageaient, lui soufflaient l’âme d’un de ces bourgeois qu’il exécrait » (p. 397).

L’effondrement est général : « Tout se tenait, le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre, les industries se culbutaient en s’écrasant, dans une série si rapide de catastrophes, que les contre-coups retentissaient jusqu’au fond des cités voisines, Lille, Douai, Valenciennes, où les banquiers en fuite ruinaient des familles » (p. 399). Mais la compagnie tire quand même son épingle du jeu : « Étienne flaira cette compensation aux désastres, repris de découragement devant la puissance invincible des gros capitaux, si forts dans la bataille, qu’ils s’engraissaient de la défaite en mangeant les cadavres des petits, tombés à leur côté » (p. 402). L’intime est informé par le collectif : « Chaque jour, des querelles éclataient, à la suite du continuel bavardage des femmes. Entre les ménages surtout qui logeaient porte à porte, les brouilles et les réconciliations étaient quotidiennes. Mais jamais une méchanceté si aigre ne les avait jetés les uns sur les autres. Depuis la grève, la faim exaspérait les rancunes, on avait le besoin de cogner : une explication entre deux commères finissait par une tuerie entre les deux hommes » (p. 406). C’est l’occasion d’un peep-show chez la Pierronne, à qui on demande des comptes. : « Lydie recula de quelques pas, pendant qu’il mettait un œil à la fente du volet. Il étouffa de petits cris, son échine se renflait, dans un frémissement. À son tour, la Levaque regarda ; mais elle dit, comme prise de coliques, que ça la dégoûtait. Maheu, qui l’avait poussée, voulant voir aussi, déclara qu’on en avait pour son argent. Et ils recommencèrent, à la file, chacun son coup d’œil, ainsi qu’à la comédie. La salle, reluisante de propreté, s’égayait du grand feu ; il y avait des gâteaux sur la table, avec une bouteille et des verres ; enfin, une vraie noce. Si bien que ce qu’ils voyaient là-dedans finissait par exaspérer les deux hommes, qui, en d’autres circonstances, en auraient rigolé six mois. Qu’elle se fît bourrer jusqu’à la gorge, les jupes en l’air, c’était drôle. Mais, nom de Dieu ! est-ce que ce n’était pas cochon, de se payer ça devant un si grand feu, et de se donner des forces avec des biscuits, lorsque les camarades n’avaient ni une lichette de pain, ni une escarbille de houille ? » (p. 408). Étienne se rend compte que c’est foutu, mais quand il dit à la Maheude qu’« il faut se rendre » (p. 415), elle l’envoie balader. Il a mal choisi son moment, l’agonie d’Alzire, qui meurt de faim, ce qui nous vaut un paragraphe digne de Médée furieuse de Delacroix : « Les mioches rentraient avec la faim, ils voulaient manger, pourquoi ne mangeait-on pas ? et ils grognèrent, se traînèrent, finirent par écraser les pieds de leur sœur mourante, qui eut un gémissement. Hors d’elle, la mère les gifla, au hasard des ténèbres. Puis, comme ils criaient plus fort en demandant du pain, elle fondit en larmes, tomba assise sur le carreau, les saisit d’une seule étreinte, eux et la petite infirme ; et, longuement, ses pleurs coulèrent, dans une détente nerveuse qui la laissait molle, anéantie, bégayant à vingt reprises la même phrase, appelant la mort » (p. 417). Étienne écoute toujours les leçons de Souvarine : « Jamais vous ne serez dignes du bonheur, tant que vous aurez quelque chose à vous, et que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d’être des bourgeois à leur place » (p. 423) ; mais Zola choisit ce moment pour glisser le gag du Russe apprenant qu’il vient de se goberger de Pologne, la lapine domestique qu’il aimait à caresser, et qui avait été martyrisée par la bande à Jeanlin. Allusion fine à l’insurrection polonaise de 1861-1864, qui voit les Russes « manger » la Pologne ! Après une nouvelle bagarre avec Chaval où elle a pris parti pour Étienne, Catherine s’enfonce dans l’abjection conjugale : « Il la battrait, et quand il serait las de la battre, il s’arrêterait : ne valait-il pas mieux ça, que de rouler les chemins comme une gueuse ? Puis, elle s’habituait aux gifles, elle disait, pour se consoler, que, sur dix filles, huit ne tombaient pas mieux qu’elle. Si son galant l’épousait un jour, ce serait tout de même bien gentil de sa part » (p. 432). La scène de la fusillade est un sommet du roman. La compagnie ayant engagé des Borains, leur descente est protégée par la troupe, qui a « reçu l’ordre sévère de ne se servir de leurs armes qu’à la dernière extrémité » (p. 447). Dans un bel élan suicidaire, les mineurs insultent les pauvres bougres de soldats jusqu’à les contraindre à tirer ; la Mouquette montre même son cul : « Au premier rang, la Mouquette s’étranglait de fureur, en pensant que des soldats voulaient trouer la peau à des femmes. Elle leur avait craché tous ses gros mots, elle ne trouvait pas d’injure assez basse, lorsque, brusquement, n’ayant plus que cette mortelle offense à bombarder au nez de la troupe, elle montra son cul. Des deux mains, elle relevait ses jupes, tendait les reins, élargissait la rondeur énorme » (p. 450) ; et c’est l’hécatombe fatale. Rarement romancier aura abattu tant de cartes de son jeu en une seule page : Maheu, Bébert, Lydie, Mouquet et la Mouquette, la Brûlé, Richomme…

Septième partie

Estomaqué, le coron se résout à reprendre le travail. La compagnie préfère étouffer tous les débordements : « ils s’efforcèrent ainsi d’atténuer les événements, tremblant de la peur du lendemain, jugeant dangereux d’avouer l’irrésistible sauvagerie d’une foule, lâchée au travers des charpentes caduques du vieux monde » (p. 458). Zola poursuit toujours ses deux sillons, le sexe et la politique. Voilà que Catherine devient femme : « Après la bataille, [la Maheude] avait laissé Étienne ramener chez eux Catherine, boueuse, à demi morte ; et, comme elle la déshabillait devant le jeune homme, pour la coucher, elle s’était imaginé un instant que sa fille, elle aussi, lui revenait avec une balle au ventre, car la chemise avait de larges taches de sang. Mais elle comprit bientôt, c’était le flot de la puberté qui crevait enfin, dans la secousse de cette journée abominable. Ah ! une chance encore, cette blessure ! un beau cadeau, de pouvoir faire des enfants, que les gendarmes, ensuite, égorgeraient ! » (p. 459). La viduité de la Maheude inspire à Zola des accents élégiaques : « C’était en se couchant que la mère sentait le vide de la maison, au froid de son lit devenu trop large. Vainement elle prenait Estelle pour combler le trou, ça ne remplaçait pas son homme ; et elle pleurait sans bruit pendant des heures » (p. 460). Étienne est désormais le bouc émissaire de la grève ratée, comme Rasseneur le lui avait prédit au sommet de sa gloire. Le coron le poursuit : « Bientôt, ce fut une fuite, chaque maison le huait au passage, on s’acharnait sur ses talons, tout un peuple le maudissait d’une voix peu à peu tonnante, dans le débordement de la haine. C’était lui, l’exploiteur, l’assassin, la cause unique de leur malheur. Il sortit du coron, blême, affolé, galopant, avec cette bande hurlante derrière son dos » (p. 465), et ses sentiments pour le peuple en sont affectés : « il n’était même plus de cœur avec les camarades, il avait peur d’eux, de cette masse énorme, aveugle et irrésistible du peuple, passant comme une force de la nature, balayant tout, en dehors des règles et des théories. Une répugnance l’en avait détaché peu à peu, le malaise de ses goûts affinés, la montée lente de tout son être vers une classe supérieure » (p. 468). Le dénouement est informé par la chute prévisible de Deneulin et de sa fosse que les grévistes ont eu le tort de saboter : « C’était le glas des petites entreprises personnelles, la disparition prochaine des patrons, mangés un à un par l’ogre sans cesse affamé du capital, noyés dans le flot montant des grandes Compagnies » (p. 469). Heureusement, les deux filles Deneulin sont habituées à une vie moins facile que Cécile, la fille des Grégoire : « riant à la débâcle, en jolies filles garçonnières, dédaigneuses de l’argent » (p. 470).

La catastrophe finale est causée par Souvarine. Il raconte à Étienne la mort de sa femme, exécutée devant lui parce qu’elle s’était fait pincer lors d’un attentat raté qu’il avait commis. Il s’en trouve libre : « cela est bon qu’elle soit morte, il naîtra des héros de son sang, et moi, je n’ai plus de lâcheté au cœur… Ah ! rien, ni parents, ni femme, ni ami ! rien qui fasse trembler la main, le jour où il faudra prendre la vie des autres ou donner la sienne ! » (p. 473). Il met en exécution ses idées en sabotant le cuvelage du Voreux avant que l’exploitation ne reprenne. Zola fait œuvrer la fatalité. Étienne entend Catherine qui se réveille tôt pour aller travailler. Il décide par amour pour elle, et parce qu’il a été hué, de l’accompagner. Souvarine est impuissant à retenir Étienne : « Quand il y avait une femme dans le cœur d’un homme, l’homme était fini, il pouvait mourir » (p. 481). Et le sabotage fait son œuvre, ce qui donne des pages haletantes. C’est la seconde hécatombe du roman, Zola, en Souvarine de la plume, détruit une autre bonne partie de ses personnages, le cheval Bataille y compris (p. 517), mais nous fait attendre pour connaître le sort des protagonistes. La Compagnie décide d’étouffer l’affaire (c’est le cas du début à la fin du roman, ce qui a de quoi étonner. On sent que c’est le début des mouvements sociaux, que les capitalistes n’ont pas eu le temps de s’organiser). La scène de l’aumône des Gringoire aux Maheu passe de l’ironie à la tragédie. Ils offrent de la nourriture et « une paire de souliers énormes. C’était le cadeau destiné au grand-père, et elle tenait un soulier à chaque main, interdite, en contemplant les pieds enflés du pauvre homme, qui ne marcherait jamais plus. — Hein ? ils viennent un peu tard, n’est-ce pas, mon brave ? reprit M. Grégoire, pour égayer la situation. Ça ne fait rien, ça sert toujours » (p. 511). Cécile, restée seule avec Bonnemort, est étranglée par le vieil infirme, en une scène qui préfigure la mort quasi simultanée de la centenaire Adélaïde et du jeune Charles, dans Le Docteur Pascal. M. Hennebeau trouve rapidement l’aspect positif de ce meurtre : « Et, comme, ruisselante de larmes, elle étreignait Négrel, effaré de cette mort qui coupait court au mariage, le mari les regarda se lamenter ensemble, délivré d’une inquiétude. Ce malheur arrangeait tout, il préférait garder son neveu, dans la crainte de son cocher » (p. 514). Zola a gardé pour la fin le terrible récit de la cohabitation du « trouple » composé d’Étienne, Catherine et Chaval, dans la galerie où ils se sont réfugiés, qui sera le tombeau de Chaval et de Catherine. Sans doute cherche-t-il à surpasser l’ignominie du ménage à trois de Gervaise, Coupeau et du père d’Étienne : « La jeune fille se taisait. Cela comblait son malheur, de se retrouver entre ces deux hommes. Et l’affreuse vie commença. Ni Chaval ni Étienne n’ouvraient la bouche, assis par terre, à quelques pas » (p. 522) ; « Pas même assez de place pour crever loin l’un de l’autre ! Dès qu’il avait fait dix pas, il devait revenir et se cogner contre cet homme. Et elle, la triste fille, qu’ils se disputaient jusque dans la terre ! Elle serait au dernier vivant, cet homme la lui volerait encore, si lui partait le premier. Ça n’en finissait pas, les heures suivaient les heures, la révoltante promiscuité s’aggravait, avec l’empoisonnement des haleines, l’ordure des besoins satisfaits en commun » (p. 523). Quand Étienne tue enfin Chaval, Zola nous assène un nouveau paragraphe sur l’alcoolisme héréditaire, bien que le meurtrier soit on ne peut plus sobre ! « C’était donc fait, il avait tué » (p. 525). Les deux survivants, qui ont entendu les coups de leurs sauveteurs, tentent de survivre à l’engloutissement et à la faim. Ils mangent du bois : « Étienne, étranglé par la même torture, tâtonnait fiévreusement dans l’obscurité, lorsque, près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage, à moitié pourrie, que ses ongles émiettaient. Et il en donna une poignée à la herscheuse, qui l’engloutit goulûment. Durant deux journées, ils vécurent de ce bois vermoulu, ils le dévorèrent tout entier, désespérés de l’avoir fini, s’écorchant à vouloir entamer les autres, solides encore, et dont les fibres résistaient. Leur supplice augmenta, ils s’enrageaient de ne pouvoir mâcher la toile de leurs vêtements » (p. 529). Ce passage fait écho à la description de la galerie où se réfugie Jeanlin, p. 291. Les sensations gustatives et olfactives notamment sont utilisées (excellent passage à utiliser en classe pour travailler sur les sensations), et Zola prépare ses effets, car le bois qu’il décrit ainsi « on ne sentait là maintenant que l’odeur des anciens bois fermentés, une odeur subtile d’éther, comme aiguisée d’une pointe de girofle », sera effectivement dégusté, girofle ou non, dans la scène finale ! Le cadavre vient déranger les amants : « C’était le cadavre de Chaval, remonté du plan incliné, poussé jusqu’à eux par la crue. […] — Attends, bégaya Étienne, je vais le renvoyer. Il donna un coup de pied au cadavre, qui s’éloigna. Mais, bientôt, ils le sentirent de nouveau qui tapait dans leurs jambes » (p. 530). Et c’est l’idylle à la porte de la mort, autre scène terrible : « Lui, frémissant de la sentir ainsi contre sa chair, demie-nue sous la veste et la culotte en lambeaux, l’empoigna, dans un réveil de sa virilité. Et ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit de boue, le besoin de ne pas mourir avant d’avoir eu leur bonheur, l’obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s’aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort » (p. 533). Catherine meurt à propos, Étienne ne s’en rend pas encore compte : « L’idée qu’il l’avait eue femme le premier, et qu’elle pouvait être grosse, l’attendrissait » (p. 534). Étienne est sauvé in extremis. Scène touchante magnifiée par un auteur dont le naturalisme n’étouffe pas l’humanisme : « il reconnut quelqu’un, l’ingénieur Négrel, debout devant lui ; et ces deux hommes qui se méprisaient, l’ouvrier révolté, le chef sceptique, se jetèrent au cou l’un de l’autre, sanglotèrent à grands sanglots, dans le bouleversement profond de toute l’humanité qui était en eux » (p. 534) [3].

Étienne part après deux mois de convalescence. C’est l’amertume de l’échec. Le narrateur cède la parole à la Maheude, rencontrée par Étienne alors qu’elle s’est résignée à redescendre à la mine pour trente sous. Elle raconte à sa façon ce qu’Étienne et le lecteur ont raté. « La Levaque est enceinte, Levaque est toujours en prison, c’est Bouteloup qui le remplace, en attendant » (p. 542). Étienne part rejoindre Pluchart à Paris : « il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie, il s’en allait armé, en soldat raisonneur de la révolution, ayant déclaré la guerre à la société, telle qu’il la voyait et telle qu’il la condamnait. La joie de rejoindre Pluchart, d’être comme Pluchart un chef écouté, lui soufflait des discours, dont il arrangeait les phrases » (p. 544). Il est étonnant que Zola ait sauvé ce seul personnage, le fils de Gervaise, qu’il l’ait envoyé à Paris auprès d’un député, et qu’il ne l’ait plus repris dans les sept romans subséquents.

Darwin est mentionné deux fois dans cette dernière partie, et la deuxième mention semble préfigurer La Machine à explorer le temps de Wells, avec ses Éloïs et ses Morlocks : « Darwin avait-il donc raison, le monde ne serait-il qu’une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la continuité de l’espèce ? Cette question le troublait, bien qu’il tranchât, en homme content de sa science. Mais une idée dissipa ses doutes, l’enchanta, celle de reprendre son explication ancienne de la théorie, la première fois qu’il parlerait. S’il fallait qu’une classe fût mangée, n’était-ce pas le peuple, vivace, neuf encore, qui mangerait la bourgeoisie épuisée de jouissance ? » (p. 544). L’excipit (p. 547) reprend l’idée de germination qui justifie le titre, déjà exprimée à deux reprises dans le roman (pp. 184 & 308) : « Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre ».

– Le dossier de l’édition Pocket présente des documents intéressants, extraits du Juif errant d’Eugène Sue, des Indes noires de Jules Verne, mais aussi de l’article « Grève » du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, dont Zola s’est servi : « Il est clair, en effet, que, dans cette lutte entre la caisse du capitaliste et l’estomac de l’ouvrier, les probabilités de la victoire sont toutes pour le premier » (p. 584).

– Pour les brouillons de Germinal et les dessins de Zola, voir ce dessin des corons sur le site de la BNF, et cet article d’Olivier Lumbroso : « Espace et Création : l’invention de l’espace dans la genèse de Germinal d’Émile Zola ». Olivier Lumbroso est l’auteur du 3e volume de l’ouvrage Les Manuscrits et les Dessins de Zola, en collaboration avec Henri Mitterand (Textuel, 2002), dont j’ai extrait le dessin ci-dessus. Voici un lien intéressant sur la genèse de Germinal. Voici un extrait utilisable en classe des Carnets d’enquête (Plon, 1986) :

« Les corons. Un, en longue file, deux rangs de maisons collées dos à dos. Un petit trottoir de briques sur champ. De l’autre côté de la rue des jardins sales, plantés d’arbustes maigres, sans allées tracées, très peu cultivés. Des puits communs, des lieux communs ; les sèment de constructions rondes en briques noircies, salies. Pas de séparations, quelques clôtures éventrées. Vieux baquets, vieux ustensiles traînant. Un chemin de fer, faisant une courbe, diminuant les derniers jardins qui deviennent à rien. Devant chaque maison des tonneaux posés pour recevoir l’eau pluviale, qui est meilleure pour la lessive.

On entre dans la pièce du bas qui est de plain-pied. Mur et plafond peint en clair, très clair. Sol dallé très proprement ; le dimanche, on lave et on jette sur le carreau un sable blanc (Creil), coûtant assez cher (tout le monde emploie ce sable). Meubles d’ouvriers, un buffet en sapin verni, une table, des chaises, ailleurs une grande armoire, etc. Un coucou. La cheminée haute, contient au milieu une grille à charbon, où le feu est allumé. Il brûle mal. Ce charbon, donné par la compagnie, n’est pas tout à fait d’une tonne par mois (huit hectolitres, je crois). Très mauvais, ce qu’on ramasse dans les galeries. Chaque mois, les femmes se le font délivrer, beaucoup sont obligées d’en racheter (trois francs). En temps de grève, la Compagnie supprime le charbon. »

– À propos de mineurs, la statue Coup de grisou, 1892-96, de Henri Greber, s’est fait remarquer lors de l’exposition consacrée au nu masculin au musée d’Orsay, en 2013. Voir cet article. On s’intéressera aussi à l’œuvre du peintre et sculpteur belge Constantin Meunier, visible notamment aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique, mais aussi au Musée d’Orsay, qui consacra plusieurs peintures et sculptures contemporaines du roman de Zola, au monde de la mine, par exemple le Triptyque de la mine, Le Retour de la mine, L’enlèvement du creuset brisé, etc. (cf. photos ci-dessus).

– Des fiches de révision et études d’extraits de Germinal sur le site bacdefrancais.net.

– Lire le dossier de Marie France Sculfort sur son site Passion lettres.

– « Zola à Anzin : les mineurs de Germinal », article de Henri Mitterand.

– Un drame éponyme est tiré du roman par William Busnach, comme cela avait déjà été le cas pour plusieurs volumes, mais Zola s’insurge contre les coupes de la censure, et le spectacle fait un four.

– Les Bouts de bois de Dieu, d’Ousmane Sembène (1960) est un bon roman sur le même thème, une grève de dockers. Élise ou la vraie vie, de Claire Etcherelli (1967), donne un aperçu de la classe ouvrière en France dans les années 1950.

Voir en ligne : Germinal sur Wikisource

© altersexualite.com, 2014

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Le mot « paria » non plus, mais Zola l’utilise dans une lettre à un directeur de journal non identifié, datée de décembre 1885, reproduite p. 573 de l’édition Pocket : « C’est dans l’enfer du travail que je suis descendu ; et si je n’ai rien caché, pas même les déchéances du milieu, les hontes qui résultent de la misère et de l’entassement du bétail humain, c’est que j’ai désiré que le tableau fût complet, avec ses abominations, pour mettre des larmes dans tous les yeux, devant une si douloureuse existence de parias. Sans doute, ceci n’est peut-être pas pour les demoiselles, mais les familles doivent me lire »

[2] Cette phrase sera reprise dans la quatrième partie, chapitre 4 de La Terre, à propos des vendanges : « Ça finit toujours par des hommes soûls et par des filles pleines ».

[3] On peut voir dans le rêve de Serge au début du livre deuxième de La Faute de l’abbé Mouret, une première version de ce cauchemar d’enfouissement de Germinal, mais encore plus dans un inédit des années 1865-67 intitulé Printemps, Journal d’un convalescent, qui donne le germe et peut-être une explicitation de ce fantasme, et qui se trouve en annexe du dossier de l’édition Folio de La Faute de l’abbé Mouret : À certains moments, lorsque le mal qui me déchirait devenait plus aigu, il me semblait que le souterrain se resserrait devant moi, qu’il se fermait tout à fait, et alors je souffrais horriblement à vouloir passer outre ; je m’entêtais, j’entrais dans l’obstacle qui m’étouffait, je me débattais jusqu’à ce que mon corps me parût avoir traversé, en se meurtrissant, la masse énorme de terre qui l’arrêtait. […] Je sens profondément en moi les anxiétés dernières du germe, la joie vague qu’il éprouve lorsqu’il devine qu’il n’y a plus qu’une mince couche de terre entre lui et la chaude clarté ».

altersexualite.com

altersexualite.com