Accueil > Zola pour les nuls > Le Docteur Pascal, d’Émile Zola

Démon de midi, pour lycéens

Le Docteur Pascal, d’Émile Zola

Le Docteur Pascal, d’Émile Zola

Folio Classique, édition Henri Mitterand, 1893 (éd. 1993), 472 p., 8,6 €

samedi 4 janvier 2014

Après La Fortune des Rougon, premier tome de l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire ou Les Rougon-Macquart, puis le deuxième tome La Curée, il eût été logique et prévisible de passer au tome 3. Mais j’ai opté pour un parcours en zigzag : passer d’abord au dernier tome, qui fait office de conclusion. Ce n’est pas si bête, car le personnage principal est déjà très présent dans le volume 1, à une période où Zola n’avait pas forcément pensé lui consacrer sa conclusion, et il est intéressant d’avoir ce début à l’esprit pour examiner comment la série se ferme sur elle-même. D’autre part, et c’est une découverte importante pour moi, le lien avec La Curée est évident. Quand il écrit ce tome moralisateur, Zola est un bon bourgeois réglementairement marié à une épouse légitime, qui peut se permettre de vouer aux gémonies les perversions sexuelles extra-conjugales de ses personnages aux proies à leurs irrépressibles pulsions. Cette femme mariée, Renée, qui succombe à ce bellâtre efféminé qui se trouve son beau-fils et tournicote entre ses pattes, c’est vraiment une abomination. Si Zola a épousé Alexandrine, ancienne lingère de son état, ce n’est pas qu’il fantasme strausskahniquement sur les soubrettes, mais qu’elle sublime son amour et sa connaissance intime du peuple. Or ce que m’a appris la préface, c’est que l’irréprochable Zola s’est trouvé lui-même, 17 ans après avoir écrit La Curée, pris dans les rets d’un de ces amours irrépressibles. À cet égard, Le Docteur Pascal peut être considéré sous un angle très particulier, vu par le petit bout de la lorgnette, un angle houellebecquien, si vous voulez, comme un repentir par rapport à La Curée, et une apologie d’un amour inter-générationnel quasi-incestueux, auquel Zola n’a pas voulu ajouter l’aspect adultérin. Un autre intérêt majeur du Docteur Pascal est que l’ouvrage s’affranchit du naturalisme tout en en constituant une sorte de manifeste. On ne compte plus les allusions au décadentisme et au symbolisme à la mode en cette dernière décennie du XIXe siècle, où le naturalisme est passé de mode (cf. préface, p. 38).

Zola fauteur de trouple

Je regrette de n’avoir pas connu ce cas à l’époque de la rédaction de mon dernier essai, Le Contrat universel : au-delà du « mariage gay ». Zola nous aurait fourni un des meilleurs exemples de polygamie (oh ! pardon ; la polygamie, c’est chez les musulmans ; chez nous autres les vrais et bons Français buvant comme petit lait les paroles d’Éric Zemmour, ça s’appelle « ménage à trois » [1]), menant de front son mariage officiel avec Alexandrine, ancienne lingère, et Jeanne Rozerot, jeune lingère morvandelle de 21 ans (née en 1867) innocemment engagée par sa femme, qui lui donnera la satisfaction qu’il n’obtenait pas avec sa légitime, être père à deux reprises, de Denise puis de Jacques, respectivement nés en 1889 et 1891. Ce démon de midi qui s’empare de Zola âgé de 48 ans ne fait que reproduire l’idylle de ses parents, François Zola, né en 1796 et Émilie Aubert, de 24 ans sa cadette, épousée en 1839, alors qu’il a presque 45 ans, elle juste 20. Il est amusant que l’auteur Zola n’ait pas analysé l’aspect héréditaire de ce syndrome du démon de midi ! On se rappelle que ce motif romanesque avait été envisagé, puis abandonné, dans l’ébauche du roman Le Rêve. Il semble qu’après la période de clandestinité, puis la crise de la découverte du pot aux roses, le trouple ait vécu au mieux cette situation selon les possibilités de l’époque. Alexandrine rendra même possible la reconnaissance des enfants de Zola après sa mort, de façon qu’ils purent porter son nom. Le début de cette liaison sera l’occasion de la troisième et dernière année blanche dans la production des Rougon-Macquart, l’année 1889. La possibilité du contrat universel que je préconise aurait été parfaite dans ce cas, mais n’en parlons plus… En fait, la publication du Docteur Pascal, innocemment dédié « À la mémoire de ma mère et à ma chère femme », sera l’occasion du paroxysme dans la crise du couple Zola. Alexandrine prendra fort mal cette provocation de Zola, comme l’écrit Évelyne Bloch-Dano dans Madame Zola (Grasset, 1997, p. 201), de « dédier à son épouse le récit de ses amours avec sa maîtresse ». Et encore, l’exemplaire de Jeanne contient une dédicace secrète : « À ma bien aimée Jeanne – à ma Clotilde, qui m’a donné le royal festin de sa jeunesse et qui m’a rendu mes trente ans en me faisant le cadeau de ma Denise et de mon Jacques, les deux chers enfants pour qui j’ai écrit ce livre afin qu’ils sachent, en le lisant un jour, combien j’ai adoré leur mère et de quelle respectueuse tendresse ils devront lui payer plus tard le bonheur dont elle m’a comblé dans mes grands chagrins. » Revenons à nos moutons. L’histoire en elle-même est cousue de fil blanc, et on ne peut comprendre ce que le père Zola a voulu faire sans lire entre les lignes. J’ai l’impression que, dans l’impossibilité de défendre explicitement son cas, un amour adultérin autant que fécond, Zola a pris le taureau par les cornes, et a choisi un cas encore plus indéfendable, à côté duquel son expérience paraîtrait bénigne ! Qu’un homme de 59 ans tombe subitement amoureux d’une jeune fille de 25 ans, dont il est l’oncle et qu’il élève comme un père et un « maître » depuis l’âge de 7 ans, sans avoir eu auparavant un seul regard de désir, voilà qui tranche avec l’implacable Zola connu dans les volumes précédents !

Mise en abyme

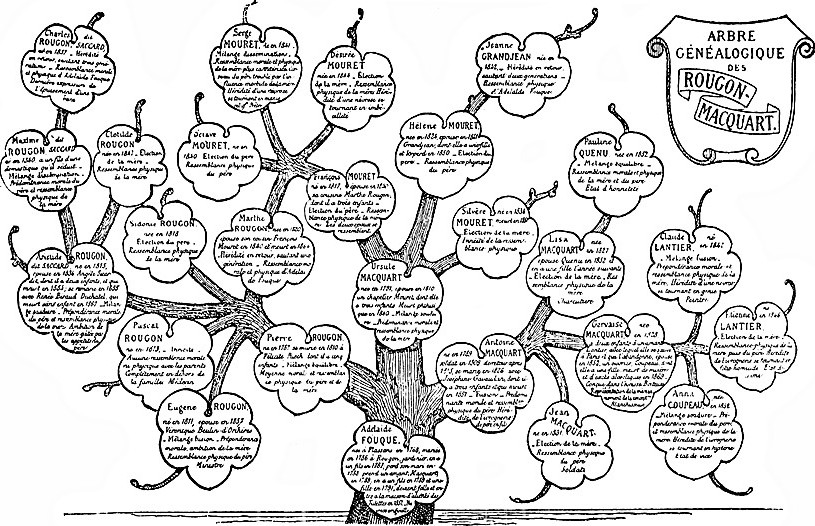

Pour rédiger ce tome, Zola a dû relire tout son œuvre. Mitterand cite une lettre : « Le travail le plus pénible pour moi a été de relire presque tous les romans de la série. Je ne puis me relire, cela me comble de tristesse. Et il a fallu pourtant m’y décider, car j’avais oublié bien des pages, et la série entière revient dans ce volume » (p. 14). Mitterand remarque que si La Fortune des Rougon faisait tenir en un volume une histoire d’amour et une histoire politique, la série se termine en un diptyque séparant la politique (La Débâcle), puis l’amour : « l’œuvre parvenue à son terme, s’épanouira en une sorte de delta romanesque, dissociant en deux romans une matière qui, un quart de siècle plus tôt, avait tenu à l’aise en un seul » (p. 29). C’est dire si le Docteur est un roman bavard, mais ce bavardage nous en apprend beaucoup sur Zola. Mitterand remarque la « spécularité mutuelle » (p. 37) entre la vie et le roman, puisque si la vie de Zola inspire le roman, Jeanne apparaît aussi comme une sorte d’incarnation des héroïnes précédemment inventées par Zola, « exutoire de fiction, à ses désirs et à ses fantasmes » (p. 37). L’arbre généalogique définitif des Rougon-Macquart est publié en tête de ce volume, et commenté dans le texte, puisqu’il est censé avoir été établi par Pascal, avatar de Zola romancier, et seule parcelle de son œuvre sauvée de l’autodafé final (p. 405), puisqu’il y met la dernière main en inscrivant, avant de rendre l’âme, la date de sa propre mort ! Ce schéma unique pour une œuvre phare me fait penser au statut du schéma unique aussi d’une œuvre fondamentale pour Zola, L’Origine des espèces, de Charles Darwin. L’incipit ouvre directement sur l’armoire du Docteur Pascal, qui constitue, à l’instar de la roulotte d’Ursus dans L’Homme qui rit, de Victor Hugo, l’incarnation de la mise en abyme de l’œuvre de Zola : « Debout devant l’armoire, en face des fenêtres, le docteur Pascal cherchait une note, qu’il y était venu prendre. Grande ouverte, cette immense armoire de chêne sculpté, aux fortes et belles ferrures, datant du dernier siècle, montrait sur ses planches, dans la profondeur de ses flancs, un amas extraordinaire de papiers, de dossiers, de manuscrits, s’entassant, débordant, pêle-mêle. Il y avait plus de trente ans que le docteur y jetait toutes les pages qu’il écrivait, depuis les notes brèves jusqu’aux textes complets de ses grands travaux sur l’hérédité. Aussi les recherches n’y étaient-elles pas toujours faciles. Plein de patience, il fouillait, et il eut un sourire, quand il trouva enfin » (p. 53). Dans la scène centrale où Pascal dévoile à Clotilde l’histoire de la famille, certains détails connus de lui, comme le fait que Maxime soit incestueux (p. 183), l’assimilent au narrateur omniscient. Symboliquement, cette armoire vidée de sa science par l’autodafé de Félicité, sert de tabernacle à la layette de l’enfant sans nom : « C’était dans cette armoire, si pleine autrefois des manuscrits du docteur, et vide aujourd’hui, qu’elle avait rangé la layette de l’enfant. […] L’immensité de l’antique armoire en paraissait égayée et toute rafraîchie » (p. 421).

La centenaire et l’animal vicieux

On peut considérer comme participant de la mise en abyme le fait d’avoir prolongé jusqu’à ce tome et l’âge de 105 ans la vie d’Adélaïde : « L’ancêtre, Adélaïde Fouque, que ses petits-enfants, toute la race qui avait pullulé, nommaient du surnom caressant de Tante Dide, ne tourna pas même la tête au bruit. […] Aujourd’hui, à cent quatre ans, elle vivait toujours, ainsi qu’une oubliée, une démente calme, au cerveau ossifié, chez qui la folie pouvait rester indéfiniment stationnaire, sans amener la mort. Cependant, la sénilité était venue, lui avait peu à peu atrophié les muscles. Sa chair était comme mangée par l’âge, la peau seule demeurait sur les os, à ce point qu’il fallait la porter de son lit à son fauteuil. Et, squelette jauni, desséchée là, telle qu’un arbre séculaire dont il ne reste que l’écorce, elle se tenait pourtant droite contre le dossier du fauteuil, n’ayant plus que les yeux de vivants, dans son mince et long visage » (p. 123). La ressemblance entre Adélaïde et Charles, qui vont d’ailleurs mourir de conserve si l’on peut dire (p. 285 ; scène rappelant l’assassinat de Cécile par Bonnemort à la fin de Germinal), est frappante, et referme la boucle voulue par Zola : « Les cinq générations étaient là en présence, les Rougon et les Macquart, Adélaïde Fouque à la racine, puis le vieux bandit d’oncle, puis lui-même, puis Clotilde et Maxime, et enfin Charles. Félicité comblait la place de son mari mort. Il n’y avait pas de lacune, la chaîne se déroulait, dans son hérédité logique et implacable » (p. 126). Le face à face Dide / Charles est redoublé par celui entre Maxime et son fils : « — Comme tu es beau, mon mignon !… Est-ce que tu m’aimes un peu ? » (p. 125), Maxime qui, atteint d’ataxie, termine son existence en demandant de l’aide à Clotilde, ce qui va fournir le rebondissement du roman. Charles prolonge les « vices » de son père : « Très attendrie, le cœur chagrin, Clotilde, qui l’avait gardé sur ses genoux, le remit sur la banquette, lorsqu’elle s’aperçut qu’il essayait de glisser la main par l’échancrure de son corsage, dans une poussée précoce et instinctive de petit animal vicieux » (p. 273).

La question de l’hérédité

Le Docteur Pascal fournit l’occasion d’une dissertation finale sur l’hérédité, art poétique des Rougon-Macquart, qui mérite d’être longuement citée ; lecture intéressante en classe de 2de ou 1re :

« Problème ardu, et dont il remaniait la solution depuis des années. Il était parti du principe d’invention et du principe d’imitation, l’hérédité ou reproduction des êtres sous l’empire du semblable, l’innéité ou reproduction des êtres sous l’empire du divers. Pour l’hérédité, il n’avait admis que quatre cas : l’hérédité directe, représentation du père et de la mère dans la nature physique et morale de l’enfant ; l’hérédité indirecte, représentation des collatéraux, oncles et tantes, cousins et cousines ; l’hérédité en retour, représentation des ascendants, à une ou plusieurs générations de distance ; enfin, l’hérédité d’influence, représentation des conjoints antérieurs, par exemple du premier mâle qui a comme imprégné la femelle pour sa conception future, même lorsqu’il n’en est plus l’auteur. Quant à l’innéité, elle était l’être nouveau, ou qui paraît tel, et chez qui se confondent les caractères physiques et moraux des parents, sans que rien d’eux semble s’y retrouver. Et, dès lors, reprenant les deux termes, l’hérédité, l’innéité, il les avait subdivisés à leur tour, partageant l’hérédité en deux cas, l’élection du père ou de la mère chez l’enfant, le choix, la prédominance individuelle, ou bien le mélange de l’un et de l’autre, et un mélange qui pouvait affecter trois formes, soit par soudure, soit par dissémination, soit par fusion, en allant de l’état le moins bon au plus parfait ; tandis que, pour l’innéité, il n’y avait qu’un cas possible, la combinaison, cette combinaison chimique qui fait que deux corps mis en présence peuvent constituer un nouveau corps, totalement différent de ceux dont il est le produit. […] Puis, la difficulté commençait, lorsqu’il s’agissait, en présence de ces faits multiples, apportés par l’analyse, d’en faire la synthèse, de formuler la théorie qui les expliquât tous. Là, il se sentait sur ce terrain mouvant de l’hypothèse, que chaque nouvelle découverte transforme ; et, s’il ne pouvait s’empêcher de donner une solution, par le besoin que l’esprit humain a de conclure, il avait cependant l’esprit assez large pour laisser le problème ouvert. Il était donc allé des gemmules de Darwin, de sa pangenèse, à la périgenèse de Haeckel en passant par les stirpes de Galton. Puis, il avait eu l’intuition de la théorie que Weismann devait faire triompher plus tard, il s’était arrêté à l’idée d’une substance extrêmement fine et complexe, le plasma germinatif, dont une partie reste toujours en réserve dans chaque nouvel être, pour qu’elle soit ainsi transmise, invariable, immuable, de génération en génération. Cela paraissait tout expliquer ; mais quel infini de mystère encore, ce monde de ressemblances que transmettent le spermatozoïde et l’ovule, où l’œil humain ne distingue absolument rien, sous le grossissement le plus fort du microscope ! Et il s’attendait bien à ce que sa théorie fût caduque un jour, il ne s’en contentait que comme d’une explication transitoire, satisfaisante pour l’état actuel de la question, dans cette perpétuelle enquête sur la vie, dont la source même, le jaillissement semble devoir à jamais nous échapper.

Ah ! cette hérédité, quel sujet pour lui de méditations sans fin ! L’inattendu, le prodigieux n’était-ce point que la ressemblance ne fût pas complète, mathématique, des parents aux enfants ? Il avait, pour sa famille, d’abord dressé un arbre logiquement déduit, où les parts d’influence, de génération en génération, se distribuaient moitié par moitié, la part du père et la part de la mère. Mais la réalité vivante, presque à chaque coup, démentait la théorie. L’hérédité, au lieu d’être la ressemblance, n’était que l’effort vers la ressemblance, contrarié par les circonstances et le milieu. Et il avait abouti à ce qu’il nommait l’hypothèse de l’avortement des cellules. La vie n’est qu’un mouvement, et l’hérédité étant le mouvement communiqué, les cellules, dans leur multiplication les unes des autres, se poussaient, se foulaient, se casaient, en déployant chacune l’effort héréditaire ; de sorte que si, pendant cette lutte, des cellules plus faibles succombaient, on voyait se produire, au résultat final, des troubles considérables, des organes totalement différents. L’innéité, l’invention constante de la nature à laquelle il répugnait, ne venait-elle pas de là ? n’était-il pas, lui, si différent de ses parents, que par suite d’accidents pareils, ou encore par l’effet de l’hérédité larvée, à laquelle il avait cru un moment ? car tout arbre généalogique a des racines qui plongent dans l’humanité jusqu’au premier homme, on ne saurait partir d’un ancêtre unique, on peut toujours ressembler à un ancêtre plus ancien, inconnu. Pourtant, il doutait de l’atavisme, son opinion était, malgré un exemple singulier pris dans sa propre famille, que la ressemblance, au bout de deux ou trois générations, doit sombrer, en raison des accidents, des interventions, des mille combinaisons possibles. Il y avait donc là un perpétuel devenir, une transformation constante dans cet effort communiqué, cette puissance transmise, cet ébranlement qui souffle la vie à la matière et qui est toute la vie. Et des questions multiples se posaient. Existait-il un progrès physique et intellectuel à travers les âges ? Le cerveau, au contact des sciences grandissantes, s’amplifiait-il ? Pouvait-on espérer, à la longue, une plus grande somme de raison et de bonheur ? Puis, c’étaient des problèmes spéciaux, un entre autres, dont le mystère l’avait longtemps irrité : comment un garçon, comment une fille, dans la conception ? n’arriverait-on jamais à prévoir scientifiquement le sexe, ou tout au moins à l’expliquer ? » (p. 88). Zola confie à Pascal sa défense contre certaines accusations, quand il réplique à sa mère : « — Certes, il y a bien des éléments pourris. Je ne les ai pas cachés, je les ai trop étalés peut-être. Mais vous ne m’entendez guère, si vous vous imaginez que je crois à l’effondrement final, parce que je montre les plaies et les lézardes. Je crois à la vie qui élimine sans cesse les corps nuisibles, qui refait de la chair pour boucher les blessures, qui marche quand même à la santé, au renouvellement continu, parmi les impuretés et la mort » (p. 155).

L’Arbre généalogique

L’arbre généalogique prend une importance considérable, du fait qu’il est le seul document sauvé de l’autodafé dans la diégèse, et exhibé dans l’œuvre zolien : « D’abord, ce fut l’Arbre généalogique des Rougon-Macquart qu’il lui montra. […] Une joie de savant s’était emparée du docteur, devant cette œuvre de vingt années, où se trouvaient appliquées, si nettement et si complètement, les lois de l’hérédité, fixées par lui. […] N’est-ce pas beau, un pareil ensemble, un document si définitif et si total, où il n’y a pas un trou ? On dirait une expérience de cabinet, un problème posé et résolu au tableau noir… Tu vois, en bas, voici le tronc, la souche commune, Tante Dide. Puis, les trois branches en sortent, la légitime, Pierre Rougon, et les deux bâtardes, Ursule Macquart et Antoine Macquart. Puis, de nouvelles branches montent, se ramifient : d’un côté, Maxime, Clotilde et Victor, les trois enfants de Saccard, et Angélique, la fille de Sidonie Rougon ; de l’autre, Pauline, la fille de Lisa Macquart, et Claude, Jacques, Étienne, Anna, les quatre enfants de Gervaise, sa sœur. Là, Jean, leur frère, est au bout. Et tu remarques, ici, au milieu, ce que j’appelle le nœud, la poussée légitime et la poussée bâtarde s’unissant dans Marthe Rougon et son cousin François Mouret, pour donner naissance à trois nouveaux rameaux, Octave, Serge et Désirée Mouret ; tandis qu’il y a encore, issus d’Ursule et du chapelier Mouret, Silvère dont tu connais la mort tragique, Hélène et sa fille Jeanne. Enfin, tout là-haut, ce sont les brindilles dernières, le fils de ton frère Maxime, notre pauvre Charles, et deux autres petits morts, Jacques-Louis, le fils de Claude Lantier, et Louiset, le fils d’Anna Coupeau… En tout cinq générations, un arbre humain qui, à cinq printemps déjà, à cinq renouveaux de l’humanité, a poussé des tiges, sous le flot de sève de l’éternelle vie ! » (p. 163). À part cet arbre, Clotilde n’est parvenue à sauver que quelques débris, mais ils acquièrent une importance symbolique : « Quand elle eut sorti les débris un à un, elle constata, ce dont elle était déjà à peu près certaine, que pas une page entière de manuscrit ne restait, pas une note complète ayant un sens. Il n’existait que des fragments, des bouts de papier à demi brûlés et noircis, sans lien, sans suite. Mais, pour elle, à mesure qu’elle les examinait, un intérêt se levait de ces phrases incomplètes, de ces mots à moitié mangés par le feu, où tout autre n’aurait rien compris. […] Et chaque débris s’animait, la famille exécrable et fraternelle renaissait de ces miettes, de ces cendres noires où ne couraient plus que des syllabes incohérentes » (p.423). On peut comparer l’arbre ci-dessous avec le fameux exemplaire annoté par Zola pour le dossier du présent volume, présenté dans une exposition de la BNF. Mieux encore, on comparera avec l’arbre généalogique initial de 1868, visible sur l’expo de la BNF, ou bien sur Gallica dans le f° 267 d’un des manuscrits de notes initiales. Si vous avez la curiosité de feuilleter ce dernier deux pages en arrière (f°265), vous découvrez une liste de 16 romans semble-t-il, qui ne peut dater de 1868. Les renseignements de l’expo de la BNF et des autres sites sont donc plus que légers, et l’on attend un article sérieux qui fasse le point sur la chronologie de ces arbres généalogiques par Zola.

Science ou religion ?

Zola nous offre une méditation profonde sur la foi en la science, en opposant deux personnages digne de confiance, Pascal et Clotilde. Bon extrait sur la science et la foi à étudier en classe. « — C’est vrai, je ne puis attendre. J’ai besoin de savoir, j’ai besoin d’être heureuse tout de suite. Et tout savoir d’un coup, et être heureuse absolument, définitivement !… Oh ! vois-tu, c’est de cela que je souffre, ne pas monter d’un bond à la connaissance complète, ne pouvoir me reposer dans la félicité entière, dégagée de scrupules et de doutes. […] — Mais c’est fou, petite fille, ce que tu dis là ! La science n’est pas la révélation. Elle marche de son train humain, sa gloire est dans son effort même… […] — En tout cas, continua-t-elle, la science a fait table rase, la terre est nue, le ciel est vide […]. Sur quel terrain solide vais-je bâtir ma maison, du moment qu’on a démoli le vieux monde et qu’on se presse si peu de construire le nouveau ? […] Puisque la science, trop lente, fait faillite, nous préférons nous rejeter en arrière, oui ! dans les croyances d’autrefois, qui, pendant des siècles, ont suffi au bonheur du monde.

— Ah ! c’est bien cela, cria-t-il, nous en sommes bien à ce tournant de la fin du siècle, dans la fatigue, dans l’énervement de l’effroyable masse de connaissances qu’il a remuées… Et c’est l’éternel besoin de mensonge, l’éternel besoin d’illusion qui travaille l’humanité et la ramène en arrière, au charme berceur de l’inconnu… Puisqu’on ne saura jamais tout, à quoi bon savoir davantage ? Du moment que la vérité conquise ne donne pas le bonheur immédiat et certain, pourquoi ne pas se contenter de l’ignorance, cette couche obscure où l’humanité a dormi pesamment son premier âge ?… » (p. 144).

Les choix narratifs de Zola font parfois pencher la balance du côté surnaturel, comme en témoigne l’invraisemblable et si romanesque scène de la mort par « combustion spontanée » de l’oncle Macquart, qui se consume comme une lampe à huile imprégnée d’alcool, sous les yeux ravis de sa belle-sœur Félicité, alors que Zola n’était pas dupe de cette quasi légende médicale (cf. note p. 466).

Du naturalisme au symbolisme

Zola décrit un pastel de Clotilde, qui semble un éloge du symbolisme, une critique indirecte du naturalisme : « Vers ce temps, Clotilde s’amusa plusieurs jours à un grand pastel, où elle évoquait la scène tendre du vieux roi David et d’Abisaïg, la jeune Sunamite. Et c’était une évocation de rêve, une de ces compositions envolées où l’autre elle-même, la chimérique, mettait son goût du mystère. Sur un fond de fleurs jetées, des fleurs en pluie d’étoiles, d’un luxe barbare, le vieux roi se présentait de face, la main posée sur l’épaule nue d’Abisaïg ; et l’enfant, très blanche, était nue jusqu’à la ceinture. Lui, vêtu somptueusement d’une robe toute droite, lourde de pierreries, portait le bandeau royal sur ses cheveux de neige. Mais elle, était plus somptueuse encore, rien qu’avec la soie liliale de sa peau, sa taille mince et allongée, sa gorge ronde et menue, ses bras souples, d’une grâce divine. Il régnait, à s’appuyait en maître puissant et aimé, sur cette sujette élue entre toutes, si orgueilleuse d’avoir été choisie, si ravie de donner à son roi le sang réparateur de sa jeunesse. Toute sa nudité limpide et triomphante exprimait la sérénité de sa soumission, le don tranquille, absolu, qu’elle faisait de sa personne, devant le peuple assemblé, à la pleine lumière du jour. Et il était très grand, et elle était très pure, et il sortait d’eux comme un rayonnement d’astre.

Jusqu’au dernier moment, Clotilde avait laissé les faces des deux personnages imprécises, dans une sorte de nuée. Pascal la plaisantait, ému derrière elle, devinant bien ce qu’elle entendait faire. Et il en fut ainsi, elle termina les visages en quelques coups de crayon : le vieux roi David, c’était lui, et c’était elle, Abisaïg, la Sunamite. Mais ils restaient enveloppés d’une clarté de songe, c’étaient eux divinisés, avec des chevelures, une toute blanche, une toute blonde, qui les couvraient d’un impérial manteau, avec des traits allongés par l’extase, haussés à la béatitude des anges, avec un regard et un sourire d’immortel amour » (p. 252). La « combustion » de l’oncle est l’occasion d’un aveu indirect de Zola : « C’était le plus beau cas de combustion spontanée qu’un médecin eût jamais observé » (p. 275). Il ne s’agit donc pas de vérité, mais de beauté ! On pense à l’autre belle mort quasi-surnaturelle des Rougon-Macquart, celle d’Albine par asphyxie florale dans La Faute de l’abbé Mouret.

La nymphette et le vieux puceau

« Mais on voyait nettement le profil de sa petite tête ronde, aux cheveux blonds et coupés court, un exquis et sérieux profil, le front droit, plissé par l’attention, l’œil bleu ciel, le nez fin, le menton ferme. Sa nuque penchée avait surtout une adorable jeunesse, d’une fraîcheur de lait, sous l’or des frisures folles. Dans sa longue blouse noire, elle était très grande, la taille mince, la gorge menue, le corps souple, de cette souplesse allongée des divines figures de la Renaissance. Malgré ses vingt-cinq ans, elle restait enfantine et en paraissait à peine dix-huit » (p. 54). Tel est le portrait initial de Clotilde, inspiré de celui de Jeanne Rozerot, couleur des cheveux mise à part. Zola avait entamé une relation à 48 ans avec cette fille de 21 ans. Pascal va séduire Clotilde à 59 ans, avec 34 ans d’écart, mais 40 si l’on se fonde sur l’âge apparent ! Elle est décrite comme un garçon manqué, sans doute pour la rapprocher de son frère Maxime, fille manquée… « Longtemps, à l’âge ingrat, de douze à dix-huit ans, elle avait paru trop grande, dégingandée, montant aux arbres comme un garçon. Puis, du galopin sans sexe, s’était dégagée cette fine créature de charme et d’amour » (p. 78) ; « Depuis que son cœur avait battu, le garçon intelligent qu’elle était, avec sa tête ronde, aux courts cheveux bouclés, avait fait place à une femme adorable, à toute la femme, qui aime à être aimée » (p. 239).

Pendant longtemps, Zola nous lance, avec son héros, sur la fausse piste de l’idylle annoncée de Clotilde avec le Dr Ramond, le disciple de Pascal : « Et il y avait, dans la façon dont il se penchait, en souriant à Clotilde, tout un amour discret, lentement grandi, attendant avec patience l’heure fixée pour le plus raisonnable des dénouements » (p. 100). La vieille Félicité tente d’infléchir le cours des événements de toutes les façons possibles. Marier Clotilde : « n’était-ce pas vrai qu’une femme devait se marier, que cela était contre nature, de rester vieille fille ? » (p. 132). Zola, sans raison apparente, puisque rien ne s’y oppose, décide de ne pas marier ses héros. C’est dommage, on aurait aimé trouver une justification, savoir que Pascal s’oppose au mariage… On s’étonne d’ailleurs que, en ces temps obscurantistes, l’héritage soit si facile pour un couple non marié ! « Celui-ci avait institué la jeune femme sa légataire universelle ; et la mère, qui gardait son droit à la réserve d’un quart, après s’être déclarée respectueuse des volontés dernières de son fils, avait simplement renoncé à la succession » (p. 411).

Quant à Pascal, ce vieux garçon est un mystère. Son nom, déjà, ne sonne-t-il pas comme une castration ? « — Va, le peuple ne s’y trompe pas. M’as-tu jamais entendu appeler Pascal Rougon, dans la ville ? Non ! le monde a toujours dit le docteur Pascal, tout court. C’est que je suis à part… » (p. 182). Et pour l’amour, il n’est guère doué : « Jamais elle ne s’était permis de lui parler d’une autre histoire qui courait, l’unique et discret amour qu’il aurait eu pour une dame, morte elle aussi à cette heure. On racontait qu’il l’avait soignée, sans même oser lui baiser le bout des doigts. Jusqu’ici, jusqu’à près de soixante ans, l’étude et la timidité l’avaient détourné des femmes. Mais on le sentait réservé à la passion, le cœur tout neuf et débordant, sous sa chevelure blanche » (p. 107). Une phrase suggère qu’il aurait pu fréquenter des prostituées : « Sans doute, il faisait parfois des voyages à Marseille, découchait ; mais c’étaient de brusques échappées, avec les premières venues, sans lendemain » (p. 189). L’impuissance le guette, comme l’indique le texte : « Mais son mal redoubla, surtout, après un de ses voyages à Marseille, une de ces fugues de vieux garçon qu’il faisait parfois. […] il revint comme foudroyé, frappé de déchéance, avec la face hantée d’un homme qui a perdu sa virilité d’homme. […] Jamais il n’avait donné à cette chose une importance. Il en fut désormais possédé, bouleversé, éperdu de misère, jusqu’à songer au suicide. Il avait beau se dire que cela était passager sans doute, qu’une cause morbide devait être au fond : le sentiment de son impuissance ne l’en déprimait pas moins ; et il était, devant les femmes, comme les garçons trop jeunes que le désir fait bégayer » (p. 192). Il prend conscience enfin de ce qu’il a perdu : « Ah ! que n’avait-il vécu ! Certaines nuits, il arrivait à maudire la science, qu’il accusait de lui avoir pris le meilleur de sa virilité. Il s’était laissé dévorer par le travail, qui lui avait mangé le cerveau, mangé le cœur, mangé les muscles. De toute cette passion solitaire, il n’était né que des livres […]. Et pas de vivante poitrine de femme à serrer contre la sienne, pas de tièdes cheveux d’enfant à baiser ! Il avait vécu seul dans sa couche glacée de savant égoïste, il y mourrait seul. […] ne goûterait-il pas au bonheur des simples portefaix, des charretiers dont les fouets claquaient sous ses fenêtres ? » (p. 214). Il faut que Clotilde, endoctrinée par Martine, tente de violer l’armoire, pour que Pascal s’attaque à elle dans une lutte qui – miracle zolien – va révéler et engendrer leur attirance, avec métaphore osée de la défloration : « Alors, lui, aveuglé, affolé, se rua ; et ils se battirent. Il l’avait empoignée, dans sa nudité, il la maltraitait. — Tue-moi donc ! bégaya-t-elle. Tue-moi, ou je déchire tout ! Mais il la gardait, liée à lui, d’une étreinte si rude, qu’elle ne respirait plus. […] Quelques gouttes de sang avaient paru, près de l’aisselle, le long de son épaule ronde, dont une meurtrissure entamait la délicate peau de soie. Et, un instant, il la sentit si haletante, si divine dans l’allongement fin de son corps de vierge, avec ses jambes fuselées, ses bras souples, son torse mince à la gorge menue et dure, qu’il la lâcha. […] Elle s’approcha, elle l’aida, domptée, brisée par cette étreinte d’homme qui était comme entrée en sa chair » (p. 160).

Se taper une petite jeune

Zola entre dans un délire érotique sur la chair fraîche, décliné sous toutes les formes au long du roman : « Pendant ces nuits ardentes, les yeux grands ouverts dans l’obscurité, il recommençait toujours le même rêve. Une fille des routes passait, une fille de vingt ans, admirablement belle ; et elle entrait s’agenouiller devant lui, d’un air d’adoration soumise, et il l’épousait. C’était une de ces pèlerines d’amour, comme on en trouve dans les anciennes histoires, qui avait suivi une étoile pour venir rendre la santé et la force à un vieux roi très puissant, couvert de gloire. Lui était le vieux roi, et elle l’adorait, elle faisait ce miracle, avec ses vingt ans, de lui donner de sa jeunesse. […] Et la fille des routes, la pèlerine d’amour que son rêve lui amenait, n’était-elle pas l’Abisaïg dévotieuse et docile, la sujette passionnée se donnant toute à son maître, pour son unique bien ? Il la voyait toujours là, en esclave heureuse de s’anéantir en lui, attentive à son moindre désir, d’une beauté si éclatante, qu’elle suffisait à sa continuelle joie, d’une douceur telle, qu’il se sentait près d’elle comme baigné d’une huile parfumée. Puis, à feuilleter parfois l’antique Bible, d’autres gravures défilaient […]. Quelle foi en la longévité de l’homme, en sa force créatrice, en sa toute-puissance sur la femme, ces extraordinaires histoires d’hommes de cent ans fécondant encore leurs épouses, recevant leurs servantes dans leur lit, accueillant les jeunes veuves et les vierges qui passent ! […] C’était toute cette poussée libre d’un peuple fort et vivace, dont l’œuvre devait conquérir le monde, ces hommes à la virilité jamais éteinte, ces femmes toujours fécondes, cette continuité entêtée et pullulante de la race, au travers des crimes, des adultères, des incestes, des amours hors d’âge et hors de raison. […] Ah ! la jeunesse, il en avait une faim dévorante ! Au déclin de sa vie, ce désir passionné de jeunesse était la révolte contre l’âge menaçant, une envie désespérée de revenir en arrière, de recommencer. […] Ah ! la jeunesse, comme il y aurait mordu à pleines dents, comme il l’aurait revécue avec l’appétit vorace de toute la manger et de toute la boire, avant de vieillir. […] Il n’y avait que la jeunesse de bonne et de désirable, elle était la fleur du monde, la seule beauté, la seule joie, le seul vrai bien, avec la santé, que la nature pouvait donner à l’être. Ah ! recommencer, être jeune encore, avoir à soi, dans une étreinte, toute la femme jeune ! » (p. 216). L’adjectif « dévorante », déjà utilisé à propos de Saccard dans La Curée, est martelé ici, faisant de notre vieux garçon un ogre qui s’ignore : « Et c’était monstrueux, mais c’était bien vrai, il avait faim de tout cela, une faim dévorante de cette jeunesse, de cette fleur de chair si pure, et qui sentait bon » (p. 220). Pascal – et Zola – est conscient de la composante incestueuse de cet amour, mais ne fait que l’évoquer au détour d’une phrase : « Une fillette que son frère lui avait confiée, qu’il avait élevée en bon père, et qui était, aujourd’hui, cette tentatrice de vingt-cinq ans, la femme dans sa toute-puissance souveraine ! » (p. 220). Dans un premier temps, il tente de faciliter le mariage envisagé avec Ramond, pour protéger Clotilde de ses propres désirs : « Il se trouverait, dès lors, armé contre son désir, et s’il souffrait toujours, ce ne serait que de la souffrance, sans cette crainte horrible de devenir un malhonnête homme, de se relever une nuit, pour l’avoir avant l’autre » (p. 223). Heureusement, Clotilde se donne d’elle-même : « Il n’y a que nous deux, et c’est toi que j’aime, et tu m’aimes, je le sais bien, et je me donne… […] — Prends-moi donc, puisque je me donne ! ». Et Pascal ne se fait pas prier : « Elle, éblouie et délicieuse, n’eut que le doux cri de sa virginité perdue ; et lui, dans un sanglot de ravissement, l’étreignait toute, la remerciait, sans qu’elle pût comprendre, d’avoir refait de lui un homme » (p. 232). Le texte confine à l’éloge du viol : « — Et, maître, si je t’ai toujours aimé, du plus loin de ma jeunesse, c’est, je crois bien, la nuit terrible, que tu m’as marquée et faite tienne… Tu te rappelles de quelle étreinte violente tu m’avais étouffée. Il m’en restait une meurtrissure, des gouttes de sang à l’épaule. J’étais à demi nue, ton corps était comme entré dans le mien. Nous nous sommes battus, tu as été le plus fort, j’en ai conservé le besoin d’un soutien. D’abord, je me suis crue humiliée ; puis, j’ai vu que ce n’était qu’une soumission infiniment douce… Toujours je te sentais en moi. Ton geste, à distance, me faisait tressaillir, car il me semblait qu’il m’avait effleurée. J’aurais voulu que ton étreinte me reprît, m’écrasât jusqu’à me fondre en toi, à jamais. Et j’étais avertie, je devinais, que ton désir était le même, que la violence qui m’avait faite tienne t’avait fait mien, que tu luttais pour ne pas me saisir, au passage, et me garder… » (p. 235). Clotilde est heureuse de sa soumission : « — Prends-moi donc, maître, pour que je disparaisse et que je m’anéantisse en toi… Prends ma jeunesse, prends-la toute en un coup, dans un seul baiser, et bois-la toute d’un trait, épuise-la, qu’il en reste seulement un peu de miel à tes lèvres. […] Et je ne suis rien, maître, si je ne suis pas tienne ! » (p. 316).

Le regard des autres

Le couple est indifférent au regard des autres, élude les objurgations de Félicité de se marier (p. 249), et pourtant la ville n’est pas si hostile que ça : « Et cela tournait au scandale, cet oncle qui avait débauché sa nièce, qui faisait pour elle des folies de jeune homme » (p. 248). « La ville neuve, avec sa population bourgeoise de fonctionnaires et d’enrichis, fut la dernière conquise. Le quartier Saint-Marc, malgré son rigorisme, se montra tout de suite accueillant, d’une tolérance discrète, lorsqu’ils suivaient les trottoirs déserts, semés d’herbe, le long des vieux hôtels silencieux et clos, d’où s’exhalait le parfum évaporé des amours d’autrefois. Et ce fut surtout le vieux quartier qui, bientôt, leur fit fête, ce quartier dont le petit peuple, touché dans son instinct, sentit la grâce de légende, le mythe profond du couple, la belle jeune fille soutenant le maître royal et reverdissant » (p. 251). Plassans est également complice de la fugue du notaire, même s’il emporte les économies de la moitié de la ville : « Plassans bouleversé racontait que la femme tolérait les débordements du mari, jusqu’à lui permettre les deux maîtresses qu’il avait emmenées au bord des grands lacs » (p. 302).

Et la moralité dans tout ça ?

Notre ami Zola n’oublie pas la moralité dans son histoire apparemment si immorale. Voici les pensées de Clotilde, partagées par Pascal : « Mais, surtout, son continuel étonnement, sa continuelle indignation étaient de voir que, dans les romans d’amour, on ne se préoccupait jamais de l’enfant. Il n’y était pas même prévu, et quand, par hasard, il tombait au milieu des aventures du cœur, c’était une catastrophe, une stupeur et un embarras considérable. Jamais les amants, lorsqu’ils s’abandonnaient aux bras l’un de l’autre, ne semblaient se douter qu’ils faisaient œuvre de vie et qu’un enfant allait naître. Cependant, ses études d’histoire naturelle lui avaient montré que le fruit était le souci unique de la nature. Lui seul importait, lui seul devenait le but, toutes les précautions se trouvaient prises pour que la semence ne fût point perdue et que la mère enfantât. Et l’homme, au contraire, en civilisant, en épurant l’amour, en avait écarté jusqu’à la pensée du fruit. Le sexe des héros, dans les romans distingués, n’était plus qu’une machine à passion. Ils s’adoraient, se prenaient, se lâchaient, enduraient mille morts, s’embrassaient, s’assassinaient, déchaînaient une tempête de maux sociaux, le tout pour le plaisir, en dehors des lois naturelles, sans même paraître se souvenir qu’en faisant l’amour on faisait des enfants. C’était malpropre et imbécile » (p. 263). Maxime fait toujours office de repoussoir, incapable qu’il est de repousser les assauts du vice : « Mais, surtout, il déplorait une faute qu’il avait commise, une jolie fille brune qui s’était introduite chez lui, dont il n’avait pas su s’abstenir, au point de laisser entre ses bras le reste de ses moelles ; et le pis était qu’il avait maintenant la certitude que cette mangeuse d’hommes était un cadeau discret de son père. Saccard la lui avait envoyée, galamment, pour hâter l’héritage » (p. 325).

Le Docteur Pascal est donc une lecture fort nécessaire pour mieux comprendre la personnalité de Zola, même si ce n’est pas un chef-d’œuvre en soi. Il ne me semble pas une lecture à proposer en classe, sauf à titre de lecture complémentaire pour de bons élèves, en parallèle à un autre tome. Le personnage de Pascal joue un rôle important dans le 5e tome de la série, La Faute de l’abbé Mouret. C’est lui qui cause la catastrophe par son expérimentation malheureuse d’ordonner la convalescence de l’abbé Serge, son neveu, au Paradou, auprès de la jeune Albine.

Voir en ligne : Le Docteur Pascal sur Wikisource

© altersexualite.com, 2013

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Chose étonnante, Zola utilise à deux reprises cette expression pour désigner le simple fait de cohabiter à trois personnes, le docteur, Clotilde et la servante Martine, avant autant qu’après la liaison entre Pascal et sa nièce : « Pascal et Clotilde, de nouveau, restaient des après-midi entières à se bouder ; et il y avait des sautes continuelles d’humeurs. Martine elle-même vivait irritée. Le ménage à trois devenait un enfer » (p. 135) ; « Quand Martine avait appris la séparation prochaine […] s’y livrait à ses besognes ordinaires, en ayant l’air d’ignorer la catastrophe qui bouleversait leur ménage à trois » (p. 339). Pourtant, l’acception érotique est attestée lorsque Pascal évoque le destin de Gervaise : « Gervaise Macquart […] achevée par le retour de Lantier, au milieu de la tranquille ignominie d’un ménage à trois » (p. 171).

altersexualite.com

altersexualite.com